条件稳定常数和络合滴定

- 格式:pdf

- 大小:113.55 KB

- 文档页数:5

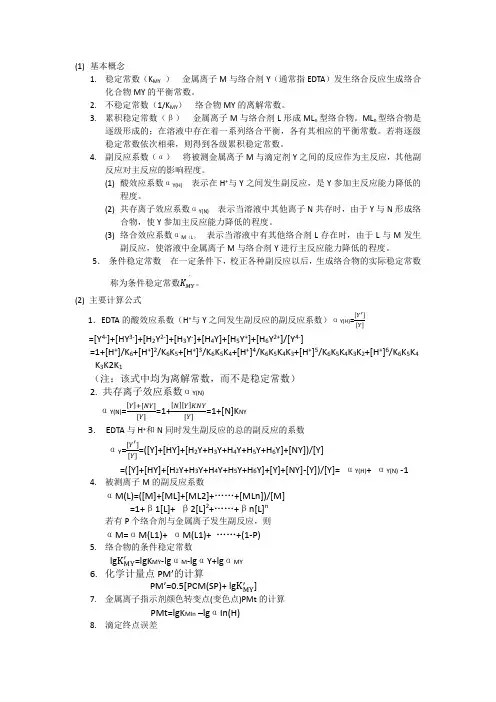

络合滴定计算公式络合滴定是一种常用的化学分析方法,通过形成络合物来测定溶液中金属离子的浓度。

在这个过程中,涉及到一些重要的计算公式,咱们今天就来好好唠唠。

我记得有一次在实验室里,我带着一群学生做络合滴定的实验。

那场景,可真是热闹非凡。

学生们一个个既兴奋又紧张,都想把实验做好。

其中有个叫小李的同学,特别积极,一双大眼睛紧紧盯着滴定管,手里还不停地记录着数据。

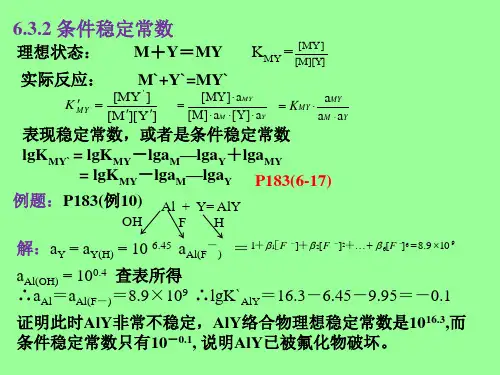

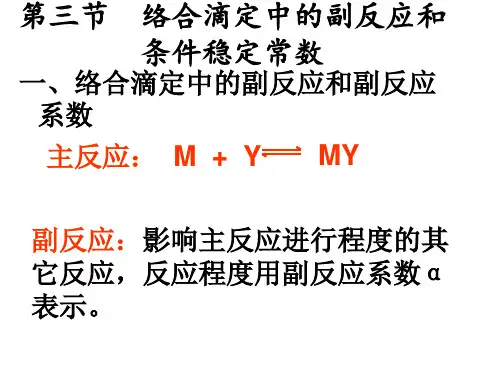

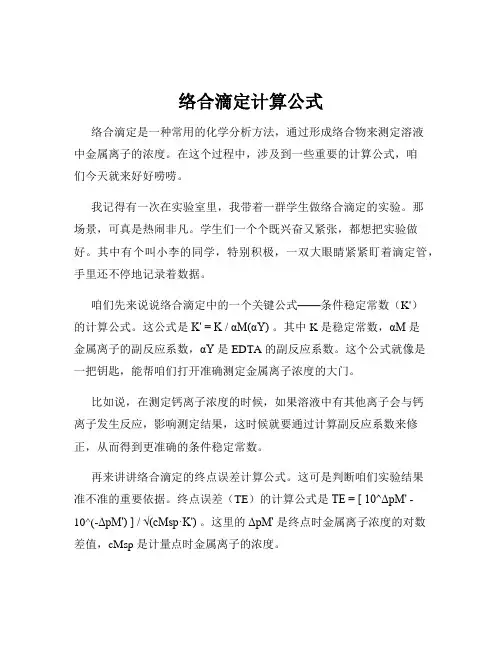

咱们先来说说络合滴定中的一个关键公式——条件稳定常数(K')的计算公式。

这公式是K' = K / αM(αY) 。

其中 K 是稳定常数,αM是金属离子的副反应系数,αY 是 EDTA 的副反应系数。

这个公式就像是一把钥匙,能帮咱们打开准确测定金属离子浓度的大门。

比如说,在测定钙离子浓度的时候,如果溶液中有其他离子会与钙离子发生反应,影响测定结果,这时候就要通过计算副反应系数来修正,从而得到更准确的条件稳定常数。

再来讲讲络合滴定的终点误差计算公式。

这可是判断咱们实验结果准不准的重要依据。

终点误差(TE)的计算公式是TE = [ 10^ΔpM' -10^(-ΔpM') ] / √(cMsp·K') 。

这里的ΔpM' 是终点时金属离子浓度的对数差值,cMsp 是计量点时金属离子的浓度。

举个例子,如果在滴定锌离子时,终点时的ΔpM' 计算有误,那最终得出的终点误差就会偏差很大,可能导致整个实验结果都不靠谱。

还有一个很重要的公式,就是金属离子能被准确滴定的判别式。

当cM·K' ≥ 10^6 时,金属离子才能被准确滴定。

这个判别式就像是一个门槛,达不到的话,实验结果的准确性可就没保障啦。

就像那次实验中的小王同学,因为没搞清楚这个判别式,着急忙慌地就开始实验,结果可想而知,数据乱七八糟,还得重新来过。

在实际应用中,咱们要根据具体的实验条件和要求,灵活运用这些公式。

可别死记硬背,得理解其中的原理。

滴定类型酸碱滴定络合滴定氧化还原滴定沉淀滴定不同理论基础酸碱质子理论H++B-=HBM+Y=MY Ox+ne﹣=Red Ag++X﹣=AgX反应实质利用两个共轭酸碱对发生酸碱半反应根据pH的变化来滴定,找到终点利用不同金属与EDTA之间的配位能力不同和配体的取代利用氧化物质和还原物质这之间的氧化还原反应,实质是条件点击电位的变化利用不用的难溶物的溶度积不同,及沉淀和转化反应条件一元弱酸 Cka≥10-8多元弱酸Cka1≥10-9Cka2≥10-9lg(cK’MY)≥6即条件稳定常数K’MY≥8两点对的电位差大于0.4V并且反应的进行程度达99.9%莫尔法:中性或弱酸性佛尔哈德法:HNO3介质,选择性好。

法扬司法:吸附能力适当的指示剂,以及合适溶液生物酸度影响滴定突跃范围因素影响的主要因素是浓度:浓度越大,滴定突跃范围越小,酸碱浓度变化10倍,突跃变化2个单位1. 条件稳定常数:浓度c一定时,K’MY越大,滴定突跃范围越大 2. pH:pH越小,滴定突跃范围越小,反之越大1. 反应物浓度2. 温度温度每升高10℃,反应速率v增大2~3倍3. 催化剂4.诱导作用1. 盐效应及同离子效应 2.酸效应 3. 络合效应指示剂选择甲基橙酚酞甲基红百里酚酞等铬黑T二甲酚橙磺基水杨酸PAN等氧还指示剂(二苯胺磺酸钠),自身指示剂(高锰酸钾法中的高锰酸钾),特殊指示剂(碘量法中的淀粉)和外指示剂。

不同的指示剂指示终点的方法不同1. 莫尔法铬酸钾2. 佛尔哈德法铁铵矾3. 法扬司法用吸附指示剂点指示剂原理指示剂酸式结构与碱式结构颜色不同指示剂游离态与配合态的的颜色不同应用氮的测定①蒸馏法②定氮③甲醛法混合碱的测定①双指示剂法(用酚酞和甲基橙)②氯化钡法①锌的测定②钙、镁的测定①高锰酸钾法②碘量法③重铬酸钾法④溴酸钾法①岩盐中可溶性氯离子的测定②银的测定③混合离子的测定相同点1. 反应定量进行,且进行彻底,进达到行程度达99.9﹪2. 有一定的化学计量关系,计算比较简便3. 滴定曲线类似,只是横坐标不同4. 反应速度快5. 能用简便的方法确定滴定终点6. 滴定终点附近存在突跃范围7. 根据滴定消耗的标准溶液的体积计算得出待测物含量。

1)()(-+=N Y H Y Y ααα1)()(-+=OH M L M M ααα第六章络合滴定法一、副反应系数及条件稳定常数1、EDTA 的副反应系数:酸效应系数δα/1)(=H Y (查表)共存离子效应系数][1)(N K NY N Y -=α2、金属离子的副反应系数:辅助配位效应系数M n n L M L L L δβββα1][......][][1221)(=++++=羟基配位效应系数n n L M OH OH OH ][....][][1221)(βββα++++=3、条件稳定常数YM MY MY K K ααlg lg lg 'lg --=二、终点误差1、Ringbom 公式:%100')1010(⨯-=∆-∆MYsp PM PM K c Et 2、准确滴定条件:0.6'lg ≥MY M K c (终点误差小于0.1%)3、分别滴定条件:0.5)'lg(≥∆cK 4、影响突跃的因素:K MY 决定突跃上限▕↗,c M 决定突跃下限▕↗。

三、酸效应曲线1、酸度控制:滴定酸度上限金属水解,下限为准确滴定条件。

四、金属指示剂1、金属指示剂的要求:MInMY K K '100'=2、指示剂的封闭:指示剂与金属离子形成了稳定的络合物,不能被滴定置换。

解决方法①加入掩蔽剂(干扰离子封闭)②反滴定法(被测离子封闭)3、指示剂的僵化:终点时变色缓慢,出现终点拖长的情况。

产生原因主要是MIn 形成胶体或沉淀,消除方法①加入有机溶剂(乙醇)②加热③用力振摇。

五、分别滴定1、控制酸度分别滴定:先判断KMY 最大的金属离子与其相邻离子有无干扰,若无干扰这直接确定其滴定pH 范围,选择合适的指示剂即可,若有干扰,则需采用掩蔽和解弊或分离后在测定。

2、利用掩蔽剂进行分布滴定:当5lg lg ≤-NY N MY M K c K c 时思路时降低N 的浓度使上式差值大于5。

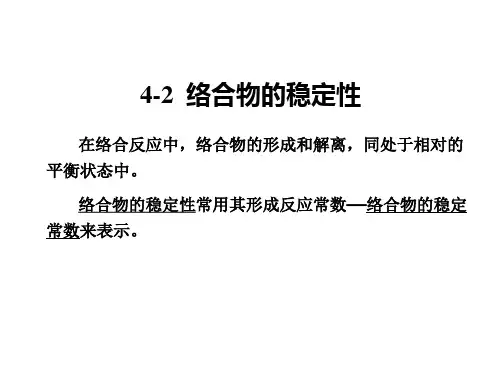

第10章条件稳定常数和络合滴定一、要点1.EDTA乙二胺四乙酸(EDTA)为氨羧络合剂是六元酸,可以与大多数金属离子形成较稳定螯合物。

2.条件稳定常数K′(MY)在有副反应存在下,络合物的实际稳定常数称为条件稳定常数。

某络合物的条件稳定常数的大小与其标准形成常数有关,也与溶液中的各种副反应的大小有关。

3. EDTA的酸效应EDTA 参加络合反应的物质是Y4+,Y4+为一种碱,如有H+的存在,就会与Y4+结合形成酸,此时Y4+的浓度降低,故使EDTA 与金属离子的络合反应受到影响。

这种由于H3+O的存在使EDTA参加主反应能力下降的现象称为酸效应。

H3+O引起副反应时的副反应系数称为酸效应系数,溶液的酸浓度越高,酸效应系数越大。

4.酸效应与条件稳定常数的关系酸效应系数越大,条件稳定常数越小。

即溶液pH越小,酸效应系数越大,条件稳定常数越小,络合物的稳定性越差。

5.影响滴定突跃的因素溶液酸度:由于溶液中酸度影响EDTA的酸效应系数,从而影响条件稳定常数的大小,故酸度越高,条件稳定常数越小,滴定突跃越小。

金属离子浓度:金属离子浓度越大,滴定突跃越大。

络合物的稳定性:络合物的稳定性越大,滴定突跃越大。

6.金属离子指示剂在络合滴定中通常利用一种能与金属离子生成有色络合物的显色剂来指示滴定过程中金属离子的浓度变化,这种显色剂称为金属离子指示剂。

7.金属离子指示剂的选择指示剂的变色区间应在滴定曲线的滴定突跃范围内,并且指示剂的变色点pM ep应尽量与化学计量点pM sp一致,以减小误差。

金属指示剂一般为有机的弱酸或弱碱,在不同pH值溶液中,本身具有不同的颜色,所以在选择指示剂时应注意其适用的酸度范围。

8.络合滴定的酸度选择单一离子滴定有个最高酸度及最低酸度问题。

最高酸度控制是为了保证一定的K(MY)值,可由酸效应曲线查出。

若酸度过低,金属离子将发生水解,这不仅影响络合反应速度,使终点难以确定,而且影响络合反应的计量关系。

故金属离子的水解酸度为单一离子滴定的最低酸度。

9.混合离子的滴定由于EDTA可以与大多数金属离子形成络合物,当溶液中存在多种金属离子时,共存离子有可能对待测离子的测定造成干扰。

通常可以分两种情况用相应方法消除干扰。

(1 ) 当共存离子的稳定常数远远小于待测离子的稳定常数时,可直接通过控制酸度来消除干扰。

即当Δlg KC = lg K(MY,)C M-lg K(NY,)C N ≥5时,可采用此方法选择性滴定待测离子。

(2) 当Δlg KC<5 时不能通过控制酸度来消除干扰。

通常需要采用络合掩蔽法或氧化还原掩蔽法以降低干扰离子在待测液中的游离浓度来消除干扰。

10.直接滴定法直接滴定法是络合滴定中的基本方法,这种方法是将试样处理成溶液后,调节至所需要的酸度,加入必须的其它试剂和指示剂,直接用EDTA测定待测离子的浓度。

采用直接滴定法时必须符合下列条件。

a. lg (C M K(MY,))≥6, 至少应在5以上。

b.络合反应速度应很快。

c.应有变色敏锐的指示剂,且没有封闭现象。

d.在选用的滴定条件下,被测离子不发生水解反应和沉淀反应。

11.返滴定法若金属离子与指示剂发生封闭作用或由于水解反应而与EDTA反应缓慢且无固定的计量关系时,加入一定量过量的EDTA并加热至沸,待反应完成后,调节pH,再用其他金属离子标准溶液来滴定过量的EDTA以测定待测离子的方法称为返滴定法。

12.间接滴定法有些金属离子与EDTA形成的络合物不稳定,而非金属离子则不与EDTA络合,这时可使待测物质与一种能与EDTA形成稳定络合物的离子发生计量反应(多为沉淀反应),通过测定这种离子而确定待测物质含量的方法称为间接滴定法。

13.置换滴定法利用置换反应生成等物质量的金属离子或EDTA,然后进行滴定的方法称为置换滴定法。

(一)置换出金属离子(二)置换出EDTA二、习题及答案10.1 Describe the difference between conditional stability constant and stability constant.区分稳定常数和条件稳定常数的概念。

解答稳定常数指在标准状态下金属离子与络合剂反应的平衡常数,属于热力学常数;而条件稳定常数指在发生各种副反应具体条件下(例如溶液的pH值等)用以表达反应完全程度的实际有效的稳定常数。

10.2 Explain why all of the metal ions in complexometric titration have the same minimumK(MY’) and different minimum pH value.络合滴定中,为什么所有金属离子的最小K(MY,)相同而最小pH不同?解答金属离子的最小K(MY,)是在一定误差要求下由林邦公式计算得到的,只要误差相同,其大小也是相同的;最小pH的大小不仅与金属离子的最小K(MY,)有关,也与金属离子的稳定常数有关,由于不同金属离子的稳定常数不同,所以不同离子的最小pH 不同。

10.3 Calculate the conditional stability constants: (a)lg K (ZnY’) at pH = 2 ; (b) lg K (AlY’) at pH = 5.计算下列情况时的条件稳定常数:(a ) pH = 2时,lg K (ZnY ’); (b )pH = 5时,lg K (AlY ’)。

解答(a ) pH = 2时, lg αY(H) =13.51,lg K θ(ZnY’) = 16.50则 lg K (ZnY ,) = lg K θ(ZnY)﹣lg αY(H) = 2.99(b ) pH = 5时, lg αY(H) = 6.45,lg K θ(AlY) = 16.30则 lg K (AlY ,) = lg K θ(AlY)﹣lg αY(H) = 9.8510.4 A 20.00-cm 3 sample of 0.01 mol·dm -3 Ca 2+ is titrated with 0.01 mol·dm -3 EDTA atpH=12.00. Calculate the pCa before the titration(a), and after the addition of 19.98-cm 3(b), 20.00-cm 3(c), 20.02-cm 3(d) of the EDTA solution.在pH = 12.00时,用0.01mol·dm -3 EDTA 滴定20.00cm 3 0.01 mol·dm -3 Ca 2+ 溶液,计算下列各情况时的pCa :(a )滴定前;(b )消耗19.98cm 3 EDTA 时;(c )消耗20.00cm 3 EDTA 时;(d )消耗20.02cm 3 EDTA 时。

解答(a )在滴定开始前溶液中Ca 2+浓度和pCa 值为c (Ca 2+) = 0.01 mol·dm -3,pCa =﹣lg 0.01 = 2.0;(b )在加入19.98cm 3 EDTA 溶液后,溶液中Ca 2+浓度和pCa 值为c (Ca 2+) = 333-3cm19.9820.00cm cm 0.02dm mol 0.01+×⋅ = 5 ×10-6 mol·dm -3,pCa = 5.3; (c )在化学计量点时假定Ca 2+ 与EDTA 全部反应形成CaY 2- 配离子,此时 c (CaY 2-) = 0.01 mol·dm -3×333cm 20.0020.00cm cm 20.00+= 5×10-3 mol·dm -3 这种情况不可能出现。

实际上,c (CaY 2-),c (Ca 2+),c (Y 4-)的数值将决定pH = 12.00时的条件稳定常数。

K (CaY ’) = K θ(CaY)×()EDTA 1α=1010.69×1 = 1010.69 设 c (Ca 2+)/ mol·dm -3 = x则有: 1010.69 = 2-3-105xx ×≈2-3105x × x = 3.2×10-7 pCa = 6.5;(d )在加入19.98cm 3 EDTA 溶液后,如果忽略由平衡产生的Y 4- 离子,则c (Y) ≈333-3cm20.0220.00cm cm 0.02dm mol 0.01+×⋅= 5 ×10-6 mol·dm -3, 由K (CaY ,)计算c(Ca 2+):1010.69 = ()63-2-3105dm /mol Ca 105−+××⋅×c c (Ca 2+)/ mol·dm -3 = 10-7.69pCa = 7.6910.5 Comparing curves in figure 10.5 with those in figure 8.4, what is similar? What is different?Explain why.比较图10.5和图8.4,找出它们的相同点和不同点,并说出原因。

解答图10.5为EDTA 滴定不同浓度金属离子的滴定曲线,图8.4为不同浓度下强碱滴定强酸的滴定曲线。

相同点是被测离子的浓度越大,相应的突跃范围越大。

这是因为c M 浓度越大,滴定曲线的起点越低,突跃越大。

不同点是对于图10.5,不管金属离子的浓度大小,溶液最后的pM 趋于同一平台;而图8.4中,OH -离子浓度越大,其最后的pH 相应的也越大。

这是因为在络合滴定中,化学计量点后pM 的大小取决于条件稳定常数,与c M 无关,而图8.4为强碱滴定强酸的滴定曲线,计量点后的pH 与滴定剂浓度成正比。

10.6 What are the four basic types of complexometric titration? Give an example for each.络合滴定的4种基本类型是什么?并各举一例。

解答络合滴定的四种基本类型为:直接滴定法、返滴定法、置换滴定法、间接滴定法 1.直接滴定法:例:EDTA 直接滴定Zn 2+。

2.返滴定法: 例:EDTA 滴定Al 3+,可先加入一定量过量的EDTA ,再加入Zn 2+标准溶液进行返滴定。

3.置换滴定法:例:EDTA 与Ag + 形成的络合物不稳定,可先将Ag +加入到Ni(CN)42-中,置换出Ni 2+,再用EDTA 滴定置换出的Ni 2+。