水动力弥散方程

- 格式:pptx

- 大小:1.13 MB

- 文档页数:46

第三章 求解水动力弥散方程的有限差分法在符合定解条件的情况下,水动力弥散方程的解析解,可求得计算区域任一点的溶质浓度及其随时间的变化,可分析多种因素对溶质运移过程的影响,利用实测资料可反求溶质运移有关参数,还可用以验证数值方法的可靠程度等。

但对于较复杂的初边值条件或非稳定水流运动中的溶质运移问题,一般很难求得解析解。

即使通过一定简化求得解析解,也由于公式过于繁琐以致难以实际应用。

实践中,对这类问题,常用数值方法求解。

求解水动力弥散方程的数值方法,主要有有限差分法和有限单元法。

考虑到前面有关章节对这两种数值方法已做过详细介绍,三、四两章将主要讨论几种对求解水动力弥散方程较为有效和实用的方法第一节 有限差分计算中出现的跳动和数值弥散根据前面章节所述差分法的一般概念,可以直接写出水动力弥散方程的差分方程。

一般情况下,一维弥散问题隐式格式可用追赶法求解,二维弥散问题常用交替方向隐式差分格式(ADI 法)求解。

具体解法与一般地下水运动差分方程的解法类同,此处不再赘述。

但值得注意的问题是,由于对流项的存在和差分过程中截断误差的影响,使水动力弥散问题的一般差分解法常遇到两个数值困难,即跳动(过量)和数值弥散。

所谓跳动是指在浓度峰面处,用数值法求得的相对浓度大于或小于l ;而数值弥散是指在浓度峰面处,数值法求得浓度的曲线形状比实际界面平缓。

为了解释数值跳动和数值弥散产生的原因,现以均质各向同性含水层一维弥散问题为例加以说明]7[。

此时水动力弥散方程为x cv xc D t c ∂∂-∂∂=∂∂22 (3-3-1) 根据差分法的基本概念,可直接写出其相应隐式差分方程为xC C vx C C CD tC C k i k i k i k i k i k i k i∆--∆+-=∆-+-++++++-+2)2(11112111111(3-3-2)式中,1+k iki C C 、分别为时段始、末的结点i 的溶液浓度。

令2x tr ∆∆=,上式整理后为 ki k i i k ii k i i C rC D C B C A 111111=++++++- (3-3-3) 式中,。

水动力弥散方程水体中的物质运移和扩散往往会受到水流的影响,因此涉及到水动力弥散方程。

水动力弥散方程是描述物质在水动力作用下在水体中弥散和扩散的方程。

在环境保护、污染防治、水资源利用和水力工程等领域中,水动力弥散方程非常重要。

弥散的基本概念在介绍水动力弥散方程之前,需要先了解一些基本概念。

弥散弥散是指物质在水中因为分子热运动而发生的无规则传递过程。

在水中,物质均呈现出弥散的现象,即物质会沿着水流的方向不断扩散。

扩散扩散是指物质在稳定均匀的介质中自发地运动,使得物质的浓度分布趋于均匀的传递过程。

对流对流是指流体中由于温度等差的非均匀性而引起的流动。

水动力域中,对流一般指水流的流动。

分子扩散分子扩散是指物质在介质中因分子热运动而发生的扩散过程。

水动力弥散方程的构建在水动力弥散方程中,要考虑物质的对流和扩散。

如果仅考虑扩散,则十分简单,其方程为:$$\\frac{\\partial c}{\\partial t}=D\ abla^2c$$其中,c表示物质的浓度,t表示时间,D为扩散系数。

但实际上,流体内部还会存在对流影响,所以在含有对流的情况下,水动力弥散方程为:$$\\frac{\\partial c}{\\partial t}+v\ abla c=D\ abla^2c$$其中,v表示水流的速度。

这个方程告诉我们随着时间的推移,浓度c会发生变化。

变化是由扩散和对流两种机制引起的,从而影响水体中物质的分布情况。

水动力弥散方程的本质意义是用数学语言描述了物质在水动力作用下如何弥散和扩散。

物理解释物理上,扩散作用是由分子的玻尔兹曼方程描述的,而对流作用是由沃滕变换描述的。

弥散过程是扩散和对流两种作用的综合体现。

在弥散过程中,对流所起的作用是将物质从一处地方迅速“输送”到其他地方,从而影响弥散的速率。

对流作用越强,同样的物质浓度分布会更快地发生变化;反之,扩散作用相对于对流影响变弱,则物质的浓度分布变化更缓慢。

地下水动力学概念总结---- King Of Black Spider 说明:带下划线的是重点,重点116个,次重点22个,共138个。

第0章地下水动力学:Groundwater dynamics研究地下水在孔隙岩石、裂隙岩石和岩溶(喀斯特)岩石中运动规律的科学,它是模拟地下水流基本状态和地下水中溶质运移过程,对地下水从数量上和质量进行定量评价和合理开发利用,以及兴利除害的理论基础。

主要研究重力水的运动规律。

第1章渗流:Seepage flow是一种代替真实地下水流的、充满整个岩石截面的假想水流,其性质(密度、粘滞性等)与真实地下水相同,充满整个含水层空间(包括空隙空间和岩石颗粒所占据的空间),流动时所受的阻力等于真实地下水流所受的阻力,通过任一断面及任一点的压力或水头均与实际水流相同。

越流:Leakage 当承压含水层与相邻含水层存在水头差时,地下水便会从水头高的含水层流向水头低的含水层的现象。

对于指定含水层来说,水流可能流入也可能流出该含水层。

贮水系数:storativity又称释水系数或储水系数,指面积为一个单位、厚度为含水层全厚度M的含水层柱体中,当水头改变一个单位时弹性释放或贮存的水量,无量纲。

μ* = μs M。

既适用于承压含水层,也适用于潜水含水层。

导水系数:Transmisivity 是描述含水层出水能力的参数;水力坡度等于1时,通过整个含水层厚度上的单宽流量;亦即含水层的渗透系数与含水层厚度之积,T=KM。

它是定义在一维或二维流中的水文地质参数。

单位:m2/d。

非均质介质:如果在渗流场中,所有点不都具有相同的渗透系数,则称该岩层是非均质的。

各向异性介质:渗流场中某一点的渗透系数取决于方向,渗透系数随渗流方向不同而不同。

达西定律:Darcy’s Law 是描述以粘滞力为主、雷诺数Re< 1~10的层流状态下的地下水渗流基本定律,指出渗流速度V与水力梯度J成线性关系,V=KJ,或Q=KAJ,为水力梯度等于1时的渗流速度。

地下水水质的数学模擬(三)——水动力弥散方程的解析解法及其应

用

地下水水质的数学模拟是地下水地下水水质保护的重要方法之一。

在地下水水质模拟中,水动力弥散方程是一个重要的方程,可以用来模拟地下水的水流和污染物的扩散。

下面是水动力弥散方程的解析解法及其应用:

一、水动力弥散方程的解析解法

1. 欧拉法

欧拉法是一种经典的求解水动力弥散方程的方法。

该方法的主要思想是将水动力弥散方程转化为一个积分方程,然后通过欧拉方法来求解积分方程。

欧拉法的基本思路是将时间域问题转化为频域问题,并使用频率分析方法来求解。

2. 拉格朗日法

拉格朗日法是一种基于拉格朗日平动理论的解析方法。

该方法的主要思想是将水动力弥散方程转化为一个拉格朗日方程,然后通过拉格朗日方程来求解水动力弥散方程。

拉格朗日法适用于求解非线性水动力弥散方程。

二、水动力弥散方程的应用领域

1. 地下水污染控制

水动力弥散方程可以用来模拟地下水的水流和污染物的扩散,从而帮助人们掌握地下水的污染状况,并为地下水污染控制提供科学的决策支持。

2. 水文地质勘探

水动力弥散方程也可以用来求解水文地质勘探中的勘探参数,从而帮助人们掌握地下水的分布情况,为水文地质勘探提供科学的决策支持。

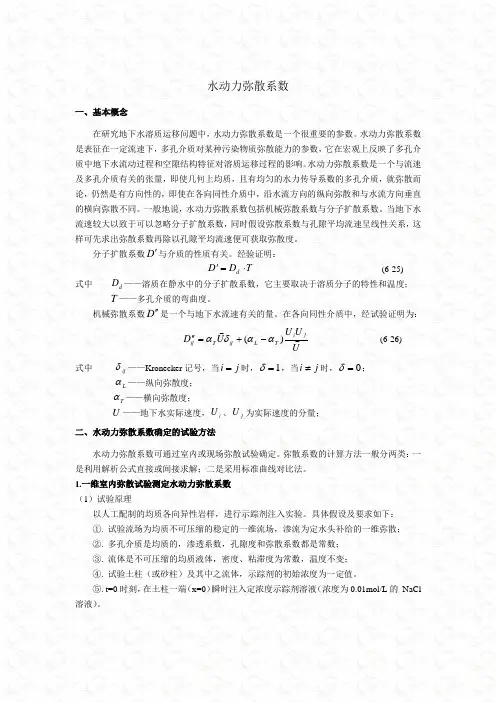

水动力弥散系数一、基本概念在研究地下水溶质运移问题中,水动力弥散系数是一个很重要的参数。

水动力弥散系数是表征在一定流速下,多孔介质对某种污染物质弥散能力的参数,它在宏观上反映了多孔介质中地下水流动过程和空隙结构特征对溶质运移过程的影响。

水动力弥散系数是一个与流速及多孔介质有关的张量,即使几何上均质,且有均匀的水力传导系数的多孔介质,就弥散而论,仍然是有方向性的,即使在各向同性介质中,沿水流方向的纵向弥散和与水流方向垂直的横向弥散不同。

一般地说,水动力弥散系数包括机械弥散系数与分子扩散系数。

当地下水流速较大以致于可以忽略分子扩散系数,同时假设弥散系数与孔隙平均流速呈线性关系,这样可先求出弥散系数再除以孔隙平均流速便可获取弥散度。

分子扩散系数D '与介质的性质有关。

经验证明:T D D d ⋅=' (6-25)式中 d D ——溶质在静水中的分子扩散系数,它主要取决于溶质分子的特性和温度;T ——多孔介质的弯曲度。

机械弥散系数D ''是一个与地下水流速有关的量。

在各向同性介质中,经试验证明为:UU U U D ji T L ij T ij )(ααδα-+='' (6-26)式中 ij δ——Kronecker 记号,当j i =时,1=δ,当j i ≠时,0=δ;L α——纵向弥散度; T α——横向弥散度;U ——地下水实际速度,i U 、j U 为实际速度的分量;二、水动力弥散系数确定的试验方法水动力弥散系数可通过室内或现场弥散试验确定。

弥散系数的计算方法一般分两类:一是利用解析公式直接或间接求解;二是采用标准曲线对比法。

1.一维室内弥散试验测定水动力弥散系数 (1)试验原理以人工配制的均质各向异性岩样,进行示踪剂注入实验。

具体假设及要求如下: ①. 试验流场为均质不可压缩的稳定的一维流场,渗流为定水头补给的一维弥散; ②. 多孔介质是均质的,渗透系数,孔隙度和弥散系数都是常数; ③. 流体是不可压缩的均质液体,密度、粘滞度为常数,温度不变; ④. 试验土柱(或砂柱)及其中之流体,示踪剂的初始浓度为一定值。

复习题与思考题1. 名词解释(1)阳离子交换容量;(2)弥散通量;(3)水文地球化学;(4)水动力弥散;(5)弥散问题数学模型;(6)大陆效应;地下水污染;(7)碱度;(8)酸度;(9)硬度;(10)永久硬度;(11)暂时硬度;(12)碳酸盐硬度;(13)非碳酸盐硬度;(14)生化耗氧量(BOD);(15)化学耗氧量(COD)(16)物理吸附;(17)化学吸附;(18)离子交替吸附作用;(19)阳离子交换容量;(20)同位素效应;(21)同位素分馏;(22)同位素交换反应;(23)射性同位素的半衰期;(24) TDS;(25)全等溶解;(26)非全等溶解;2.思考并回答下列问题绪论(1)试说明水文地球化学的含义。

(2)试说明水文地球化学作为一个独立学科的发展历史。

(3)说明水文地球化学的研究意义。

第一章地下水的化学成分(1)试说明水的结构特征。

(2)水有那些特异性质,试分别对其予以说明。

(3)地下水的化学成分有那几类,分别予以简要说明。

(4)通常有哪些方法可用来对水质分析结果进行检验?(5)地下水化学成分的图示方法有哪些?试分别予以简要说明。

第二章地下水化学成分的形成作用(1)怎样根据化学反应的自由能资料计算反应的平衡常数?(2)水溶液中组分活度系数的计算方法主要有哪些?试说明其适用条件。

(3)试说明影响矿物在水中溶解度的因素。

(4)试分别说明纯水中石膏、萤石、石英、三水铝石溶解度的计算方法。

(5)试说明矿物稳定场图的绘制方法。

(6)试定性地说明为什么在CO2-H2O系统中水溶液显酸性,而在CaCO3-H2O系统中水溶液显碱性。

(7)已知H2CO3的一、二级电离常数分别为K a1和K a2,试导出CO2──H2O系统中:溶解碳总量为C T、氢离子浓度为[H+]时,H2CO3、HCO3-和CO32-含量的计算公式。

若25℃时,K a1=10-6.35、K a2=10-10.33,试分析说明上述组分中那一种组分在什么样的pH区间内含量最大?(8)在CO2分压(p)已知的CO2—H2O系统中,已知下述反应的平衡常数分别为CO2分压为10-3.5(atm),水的离子积为10-14,且上述反应均已达到平衡状态。

第二章 水动力弥散方程的解析解在理想条件下,解析解能够精确地反映函数的分布变化规律。

但是除少数特别简单的模型之外,对实际问题的数学模型几乎都不能用解析方法求解。

由于溶质运移方程的特点和求解溶质运移实际问题的复杂性,一般的实际问题都要依靠数值法求解。

尽管如此,研究溶质运移基本方程的解析解法仍然是非常必要的。

这是因为,各种数值方法要用解析解来进行验证和比较;要利用解析解或配合标准曲线来确定弥散系数;还要根据解析解的适用条件来设计室内或野外试验等等。

目前溶质运移方程的解析解,一般都是针对均质各向同性含水层中的一维或径向流水动力弥散问题,在地下水为稳定流,弥散系数为常数的条件下求得的。

现仅就一维流动的溶质运移问题解析解的求解方法作些简要介绍。

第一节 一维水动力弥散方程的解析解一、一维一类边界水动力弥散方程的解析解设有一半无限的多孔介质一维溶质运移问题,原始状态溶质浓度为0,时段开始,边界处示踪剂浓度瞬时变为0C 并维持不变。

在孔隙流速为常量v 的情况下,溶质运移基本方程为t cx c v xc D ∂∂=∂∂-∂∂22 (3-2-1) 其初始和边界条件为0)0(=,x C (3-2-2) 0)0(C t C =, (3-2-3) 0)(=∞t C , (3-2-4) 式(3-2-l )对t 取拉普拉斯变换,得:x c v xc D x C C p ∂∂-∂∂=-22)0(,由式(3-2-2)知0)0(=,x C ,所以上式变为 022=-∂∂-∂∂c p x cv xc D (3-2-5) 式(3-2-5)为一二阶线性齐次常微分方程,其特征方程为02=--p vr Dr (3-2-6) 式(3-2-6)的两个根分别为D pD v D v r 24221++= DpD v D v r 24222+-= 因此,式(3-2-5)的通解为xr x r e C e C c 2121+= (3-2-7) 用边界条件式(3-2-3)和式(3-2-4)确定任意常数1C 和2C ,求满足该问题初边值条件的特解。

水动力弥散方程解析解的适用条件和优缺点尽管解析解法在求解复杂的水动力弥散方程定解中存在一定缺陷,但仍然不可忽略它所起的作用。

室内或野外试验都要根据解析解的实用条件来进行设计,并用解析解去拟合观测资料以求得水动力弥散系数。

解析解中将瞬时注入点源问题的解称为基本解。

由基本解出发,利用叠加原理导出线源、面源、多点源及连续注入问题的解。

因此,点源问题的解是一切解的根本,需十分重视。

(1)空间瞬时点源的解其基本条件是:①均质各向同性介质;②静止流场0=u ,弥散系数为常数,流体密度为常数(ρ=常数);③0=t 时,在原点处瞬时注入溶质的质量为m 。

以瞬时点源的位置为原点,可以得出浓度C 是相对于原点对称的。

可简化出纯弥散方程:)(222222zC y C x CD t C ∂∂+∂∂+∂∂=∂∂ 式中,D 代表多孔介质的分子扩散系数。

该式可看出,是球对称的,有利于纯弥散方式的应用讨论。

取半径为R 和R+d R 的两个球面所构成的单元体为均衡段,根据质量均衡有:tC V J n W J n W V dR RD R D ∂∂=∙∙-∙∙+ 式中,W 为球面积;n 为有效孔隙率;J D 为弥散通量,且R C DJ D ∂∂-=,V V 为均衡段空隙体积。

忽略高阶微量,化简后得:)(122R C R R RD t C ∂∂∂∂∙∙=∂∂ 于是该点源的定解问题可以写成:⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂∂∂∙=∂∂R C R R R D t C 22 (R ≧0,t>0) 0),(0==t t R C (R>0)0),(=∞→R t R C (t>0)0),(0==R t R C (t>0) m dR R n C =∙∙⎰∞024π (t>0)(该式将点源处浓度限制在有限区域)通过Boltzmann 变换,将原来的偏微分方程定解问题转变为常微分方程定解问题,可求得空间瞬时点源的解为:Dt R e Dt n mt R C 4232)(8),(-=π从上式可得出:①等浓度面为圆心位于原点处的球面;②任何时候的浓度最大值都在原点处,且随着时间的增加,原点处的浓度减小。