把南京大学建设成为我国核天体物理学研究中心和人才.ppt

- 格式:ppt

- 大小:2.07 MB

- 文档页数:47

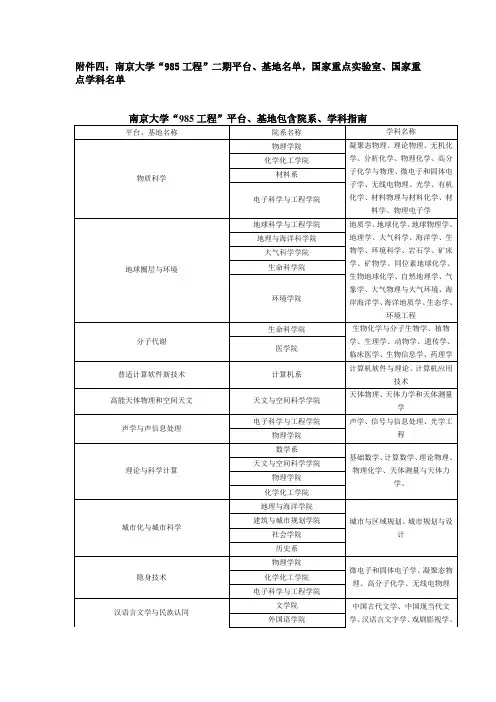

天文与空间科学学院本科人才培养方案和指导性教学计划一、天文与空间科学学院概况南京大学天文与空间科学学院成立于2011年3月,其前身天文学系始建于1952年,是目前全国高校中历史最悠久、培养人才最多的天文学专业院系。

学院素以专业设置齐全、学历层次完备、师资力量雄厚、治学严谨而享有盛誉,在历届全国高校天文学科评比中均排名第一。

拥有为教学科研服务的中心实验室、太阳塔实验室、现代天文与天体物理教育部重点实验室和南京大学深空探测实验室等4个实验室。

目前拥有天文学国家一级重点学科(包括天体物理学、天体测量和天体力学2个国家二级重点学科),2个博士点和1个博士后流动站,今年新增空间科学与技术本科专业,培养具备扎实基础和实践技能,具有较强创新精神的空间科学与技术领域的高级专业人才,从事空间科学和深空探测等领域的工作。

??? 南京大学天文与空间科学学院拥有一支高水平的师资队伍。

现有教师约30名,包括4名中科院院士、2名长江学者、7名杰出青年科学基金获得者、1名国家百千万人才工程人选和5名教育部新(跨)世纪优秀人才支持计划入选者。

近年来,学院承担着多项国家自然科学基金项目和国家重点基础研究规划项目,科研成果显着,获多项国家级和省部级科研奖励。

学院与国内外多个科研和教学机构建立了密切的合作与人员交流联系和合作。

在南京大学“211”工程、“985”工程的重点支持下,学院正努力建设成为一个具有国际影响的天文学教学和科研中心。

2010年,南京大学与中科院紫金山天文台和中科院国家天文台南京天文光学技术研究所签订三方合作协议,共同在南京大学仙林校区建设“南京天文与空间科学技术园区”,即将开工建设的天文与空间科学学院办公大楼将坐落在该园区。

大楼总建筑面积达10000多平方米,将是一幢集科研、实验、教学、学术活动于一体的智能化建筑,将能够满足天文与空间科学学院未来20年在教学与科研方面的发展需要,并容纳多个研究中心,同时也是本学院教师与研究生科研、本科生实习的场所。

天文学系本科人才培养方案和指导性教学计划一、天文学系概况南京大学天文学系现有在职教师26人,其中中科院院士4人,教授16人,副教授5人,讲师5人,杰出青年基金获得者5名,拥有博士学位的青年教师20名(占76.9%)。

天文学系目前的两个学科方向(天体物理、天体测量与天体力学)都是国家重点学科, 是目前国内唯一的同时具备这两个学科方向的集教学科研为一体的单位。

“九五”、 “十五”期间均受到国家“211工程”、“985工程”的支持。

该系教师曾主持两项国家攀登计划、一项“973”(国家重点基础研究发展规划)项目。

主持或参加多项国家自然科学基金重大、重点和面上科研项目。

近年来每年发表(第一作者)被国际学术榜收录的论文约在35篇左右。

强大的科研力量、充足的研究经费是天文学系高教学质量的重要保证。

1993年南京大学天文学系被国家教委批准为国家基础研究和教学人才培养基地。

1997年起基地和南京大学投资100万元建造了65公分反射望远镜。

该望远镜完全由计算机控制,并购置了CCD测光和光谱仪等终端设备。

目前该望远镜是东南亚地区最大的教学用望远镜之一,现已开始投入教学实习。

从1995年起天文基地与天文学系共投资近100万元在鼓楼校区和浦口校区建立了两个多媒体教学实验室。

实验室共有微机80多台,并建立局域网和互联网。

本科生基本上可以做到每天都可以上机。

目前天文系现有3个实验室:为本科教学服务的中心实验室(包括鼓楼实验室和浦口实验室),教学与科研相结合的太阳塔实验室,为科研和研究生教学服务的天文数据分析与计算物理国家专业实验室. 实验室同时能满足天文实验课程和计算机课程的教学、实习和早期科研的需要。

以上三个实验室2009年将合并组织成现代天文与天体物理教育部重点实验室,验收后正式启动。

天文系现有藏书近17000册,拥有国内外主要天文期刊374种。

基地向高年级学生开放系图书室。

同时有适宜低年级同学使用的最新教学参考书和高级科普读物。

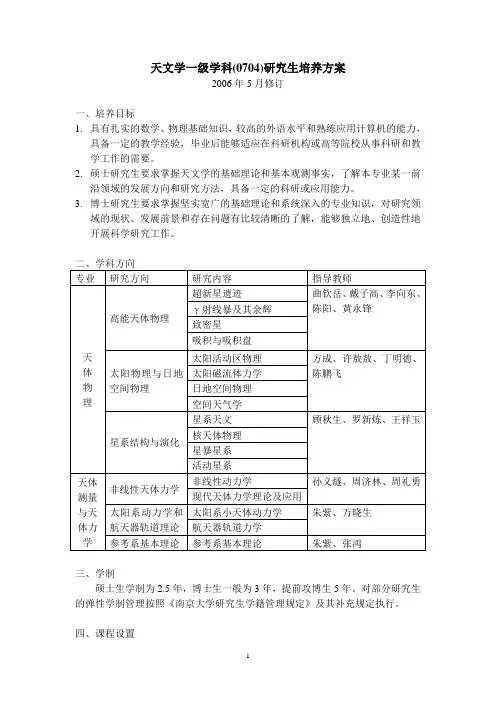

天文学一级学科(0704)研究生培养方案2006年5月修订一、培养目标1.具有扎实的数学、物理基础知识,较高的外语水平和熟练应用计算机的能力,具备一定的教学经验,毕业后能够适应在科研机构或高等院校从事科研和教学工作的需要。

2.硕士研究生要求掌握天文学的基础理论和基本观测事实,了解本专业某一前沿领域的发展方向和研究方法,具备一定的科研或应用能力。

3.博士研究生要求掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专业知识,对研究领域的现状、发展前景和存在问题有比较清晰的了解,能够独立地、创造性地开展科学研究工作。

三、学制硕士生学制为2.5年,博士生一般为3年,提前攻博生5年。

对部分研究生的弹性学制管理按照《南京大学研究生学籍管理规定》及其补充规定执行。

四、课程设置硕士研究生课程分为A、B、C、D四类,其中A类课程为全校公共课,B、C和D类课程分别为一级学科课程、二级学科(专业必修)课程和专业选修课程。

天文系研究生全部课程见下表。

五、培养方式1.对硕士研究生的培养以课程学习为主、学位论文为辅。

(1)硕士研究生须修满32学分,非本学科及同等学力入学者为36学分数的课程。

(2)除A类课程外,须至少修读2-3门B类课程(包括“天文文献阅读”课程)。

(3)天文系“戴文赛奖学金”将主要用于奖励课程学习成绩优秀的研究生。

2.对博士生的培养以学位论文为主、课程学习为辅。

(1)博士研究生在导师指导下须修读2-4门专业学位课程,其中导师讲授课程限1-2门。

(2)博士研究生在导师指导下选择学科前沿课题或有重要应用价值的课题进行研究。

在入学1-1.5年内在全系范围内作开题报告,在正式答辩前3个月内举行预答辩。

(3)为鼓励研究生在高水平的学术刊物上发表研究成果,对博士研究生科研成果的考核试行采用加权论文数的标准(试行期间学校原有考核标准继续有效)。

具体办法是,考虑不同学术期刊的影响因子和不同专业研究的特点,将天文学主要学术期刊(Nature、Science除外)分为三档,其中一档期刊包括ApJ, AJ, A&A, MNRAS, Solar Physics, PASP, PASJ, New Astronomy, ICARUS, Celest. Mech. Dyn. Astr., Earth, Moon & Planets等;二档期刊包括ApSS, Adv. Space Res., Science in China, Chinese Science Bulletin, Chinese Physics Letters,ChJAA等;三档期刊包括天文学报、天文学进展、空间科学学报、南京大学学报等。

大学本科专业(地球物理学类-行星科学),该专业所学具体内容、发展方向以及就业前景大纲:一、介绍地球物理学类-行星科学本科专业1.1 学科定义1.2 专业背景1.3 专业特点二、地球物理学类-行星科学专业学习内容2.1 基础课程2.2 专业课程2.3 实践教学三、地球物理学类-行星科学专业发展方向3.1 学术研究方向3.2 应用研究方向3.3 产业发展方向四、地球物理学类-行星科学专业就业前景4.1 普遍就业方向4.2 高端就业方向4.3 就业趋势分析五、结论5.1 专业优势5.2 挑战和未来发展5.3 建议及展望摘要:摘要:地球物理学类-行星科学是一门较为新兴的学科,该专业涉及到地球、行星、恒星等天体的物理特性及其演化的研究,是为加深人类对宇宙形态、构造和演化等特性的认识而不断发展的。

本文主要介绍大学本科专业(地球物理学类-行星科学)的相关内容、发展方向以及就业前景。

一、该专业所学具体内容1. 天体物理学天体物理学是一个研究恒星、行星、星际介质等宇宙天体物理学本质和演化的学科。

天体物理学涉及到高能物理,如宇宙线和宇宙微波背景辐射的性质;大规模结构,如星系、超星系团和宇宙本身的结构和演化;黑洞、中子星和星际物质等等。

天体物理学也涉及到一些基本物理学的研究,如宇宙学、引力、量子力学和相对论等。

2. 行星科学行星科学是一个研究行星、卫星(除地球外)、小行星、彗星、太阳系天体和类似天体的天体物体、其物理特性、演化史、成因、表面地貌等方面的学科。

行星科学的主要内容包括太阳系演化、星际物质以及行星和卫星的物理特性、表面地貌和构造、大气层等。

3. 地球物理学地球物理学是一个研究地球物理特性和演化的学科。

它是涉及到地球内部、地壳、地表、大气层等各个层面的学科。

地球物理学是为解决地球内部物质和能量的分布及其演化,探索地球的形态结构和演化史,以及为地球资源勘探和环境保护等提供科学依据的学科。

4. 太空科学太空科学是一个研究太阳系中行星和卫星以及宇宙空间环境和自然界现象的学科。