上古音的声母

发布时间: 2007-12-30 18:09:42 被阅览数: 213 次

文字〖大中小〗自动滚屏

上古音的声母

第一节研究上古声母的材料和方法

研究上古声母主要依据的是先秦两汉古籍中的异文、声训、注音、重文、通假字、联绵字等材料。其方法一般是通过这些材料反映的事实证明中古的某些声母在上古是否存在,然后从中古声母中去掉那些被证明在上古不存在的声母,剩下的便是上古的声母。研究上古声母还有一项重要的材料,即谐声字,不过清人只认识到谐声字是研究上古韵部的材料,而对谐声字在研究上古声母方面的妙用,没有引起足够的注意。第一个把谐声字作为研究上古声母的材料、并通过系统归纳同声旁字组的方法以确定上古声母的学者是西人高本汉。下面我们对几项主要材料作一个简单的说明。

异文“异文”是指上古文献中同一词的几种不同的书写形式,如“伏羲”与“庖羲”。

声训声训是指古注释家对被释词用同音词或近音词所作的训释,如《释名·宫室》[①]:“房,傍也。室之两旁也。”

注音注音是指古代注释家用同音字或反切为某些字所注的音,如《说文解字》:“ ,未萦绳,一曰急弦之声。从糸争声,读若旌。”又如《左传·成公二年》:“请曲县繁缨以朝。”《经典释文》:“繁,步干反。”

重文重文是指古籍中重出的古今异体字。《说文解字》中除正文收了9353个小篆字外,同时又将一些异体的籀文及古文(战国时期秦国以外的六国文字)收列于小篆之下,如:“份,文质僣(“備”之误)也。从人分声。《论语》曰:‘文质份份。’彬,古文份。……”

谐声字谐声字即形声字。《说文解字》中有80%以上的字都是谐声字。如:童——僮瞳穜曈董幢撞衝憧鍾……

以上材料每一种都包括两个不同的方面,即异文中两种不同的书写形式、声训中的被释词与训释词、注音中的被注字和注音字、重文中的古字和今字、谐声字中的主谐字和被谐字。两个不同方面的声母在上古按说是相同的或相近的,如果在今音(指中古音)中它们的读音不相同,如“童”的声母中古音是“定”[d],“撞”的声母中古音是“澄”[¥],这说明它们在两汉以后发生了分化。在上古它们或者都读作[d],或者都读作[¥],这就是说,其中有一种声母在上古是不存在的。下面我们介绍前人根据以上材料和方法研究上古声母的几项重要结论.

一、古无轻唇音

所谓“古无轻唇音”是指三十六字母中的“非敷奉微”这组音在上古是不存在的。这组音在上古读作“帮滂並明”。轻唇音是在唐末宋初时期从“帮滂並明”四母中分化出来的。这项结论是清人钱大昕得出的[②]。现将这项结论的证据简述如下[③]:

1.“非”古读作“帮”

*《诗》:“东有甫(非)草。”《韩诗》作“圃(帮)草”。

*《论语》:“子贡方(非)人。”郑康成本作“谤(帮)人。”

*《论语》:“且在邦(帮)域之中矣。”《释文》:“‘邦’或作‘封’(非)。”“而谋动干戈於邦内。”《释文》:“郑本作‘封内’。”

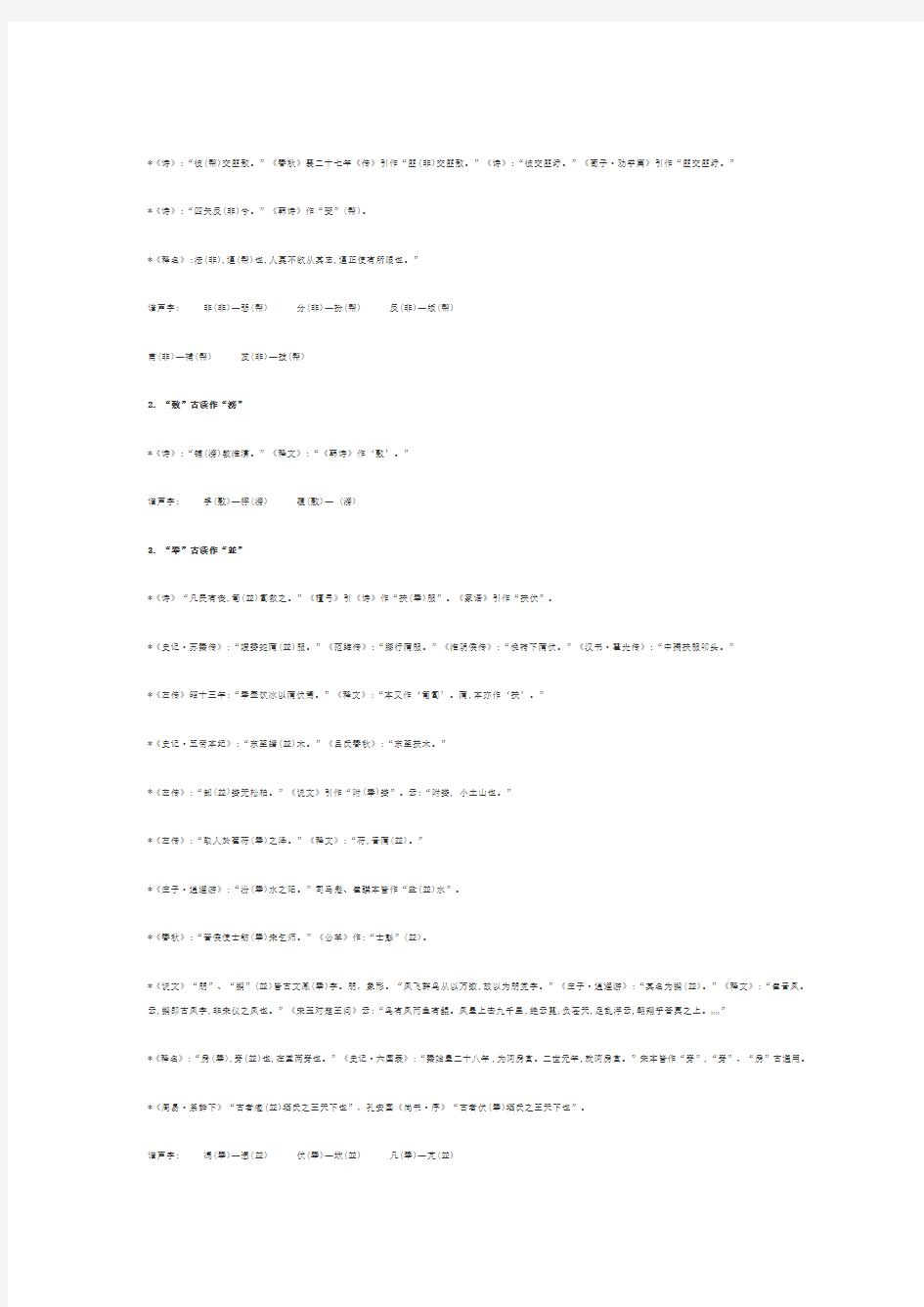

*《诗》:“彼(帮)交匪敖。”《春秋》襄二十七年《传》引作“匪(非)交匪敖。”《诗》:“彼交匪纾。”《荀子·劝学篇》引作“匪交匪纾。”

*《诗》:“四矢反(非)兮。”《韩诗》作“变”(帮)。

*《释名》:法(非),逼(帮)也,人莫不欲从其志,逼正使有所限也。”

谐声字: 非(非)—悲(帮) 分(非)—扮(帮) 反(非)—版(帮)

甫(非)—補(帮) 发(非)—拨(帮)

2.“敷”古读作“滂”

*《诗》:“铺(滂)敦淮濆。”《释文》:“《韩诗》作‘敷’。”

谐声字: 孚(敷)—脬(滂) 覆(敷)— (滂)

3.“奉”古读作“並”

*《诗》“凡民有丧,匍(並)匐救之。”《檀弓》引《诗》作“扶(奉)服”。《家语》引作“扶伏”。

*《史记·苏秦传》:“嫂委蛇蒲(並)服。”《范雎传》:“膝行蒲服。”《淮阴侯传》:“俛袴下蒲伏。”《汉书·霍光传》:“中孺扶服叩头。”

*《左传》昭十三年:“奉壶饮冰以蒲伏焉。”《释文》:“本又作‘匍匐’。蒲,本亦作‘扶’。”

*《史记·五帝本纪》:“东至蟠(並)木。”《吕氏春秋》:“东至扶木。”

*《左传》:“部(並)娄无松柏。”《说文》引作“附(奉)娄”。云:“附娄, 小土山也。”

*《左传》:“取人於萑苻(奉)之泽。”《释文》:“苻,音蒲(並)。”

*《庄子·逍遥游》:“汾(奉)水之阳。”司马彪、崔譔本皆作“盆(並)水”。

*《春秋》:“晋侯使士魴(奉)来乞师。”《公羊》作:“士彭”(並)。

*《说文》“朋”、“鹏”(並)皆古文鳳(奉)字。朋,象形。“凤飞群鸟从以万数,故以为朋党字。”《庄子·逍遥游》:“其名为鹏(並)。”《释文》:“崔音凤。云,鹏即古凤字,非来仪之凤也。”《宋玉对楚王问》云:“鸟有凤而鱼有鲲。凤皇上击九千里,绝云霓,负苍天,足乱浮云,翱翔乎杳冥之上。……”

*《释名》:“房(奉),旁(並)也,在堂两旁也。”《史记·六国表》:“秦始皇二十八年,为阿房宫。二世元年,就阿房宫。”宋本皆作“旁”,“旁”、“房”古通用。

*《周易·系辞下》“古者庖(並)牺氏之王天下也”,孔安国《尚书·序》“古者伏(奉)牺氏之王天下也”。

谐声字: 馮(奉)—慿(並) 伏(奉)—垘(並) 凡(奉)—芃(並)

4.“微”古读作“明”

*《水经注·汉水篇》:“文(微)水即门(明)水也。”

*《史记·鲁世家》“平公子文(微)公”,《世本》作“湣(明)公。”

*《诗》:“周原膴膴(微)。”《文选》注引《诗》作“腜腜(明),莫来切。

*《释名》:“望(微),茫(明)也,远视茫茫也。”

*《周易·职方氏》:“其泽薮曰望(微)诸。”注:“望诸,明都也。”疏:“明都即宋之孟(明)诸。”

*《荀子·成相篇》:“天乙汤,论举当,身让卞隋举牟(明)光。”即务(微)光也。

*《左传》文公十八年:“其宰公冉务(微)人。”《春秋事语》作“其宰公襄目(明)人”。[④]

*《老子》四十一章:“大器晚(微)成。”帛书《老子》:“大器免(明)成。”

谐声字: 文(微)—闵(明) 亡(微)—氓(明) 無(微)—橅(明)

未(微)—昧(明)

以上材料说明三十六字母中轻唇音和重唇音在上古只有一类,或者没有轻唇,或者没有重唇。其所以会得出无轻唇音的结论,重要理由之一是在现代汉语中可以找到只有重唇而没有轻唇的方言,却找不到只有轻唇而没有重唇的方言。象厦门、潮州、福州等方言中就只有重唇音而没有轻唇音,这显然是古音的遗留。例如:

飞(非) 费(敷) 肥(奉) 万(微)

厦门 [pe] [hui] [pui] [man]

潮州 [pue] [hui] [pui] [bueN]

福州 [pei] [xie] [puei] [uaN]

此外,一些地名的读音具有很强的稳定性,根据这些地名的读音也可以确定古无轻唇音。例如[⑤]:

费:旧读bì,春秋鲁季孙氏封邑。“费”属敷母。

阿房宫:音ēpáng gōng,秦宫名。“房”属奉母。

逢泽:音páng zé,古泽薮名。“逢”属奉母。

二、古无舌上音(钱氏称作“舌音类隔之说不可信”)

这是钱大昕所得出的又一重要结论。所谓古无舌上音是指三十六字母中的“知彻澄娘”这组音在上古尚未产生[⑥],大约是到了六世纪时这组音才从“端透定

泥”中分化而出。下面是这项结论的部分证据:

1.“知”古读作“端”

*《后汉书·杜笃传》:“摧天督(端)。”注:“即天竺(知)国。”

*《檀弓》:“洿其宫而猪(知)焉。”注:“猪,都(端)也。南方谓都为猪。”

*《书·禹贡》:“大野既猪(知)。”《史记》作“既都”(端)。

*枚乘《七发》:“踰岸出追。”李善注:“追(知),古堆(端)字。”

*《诗》:“追琢(知)其章。”《传》:“追,彫(端)也。”

谐声字:竹(知)—笃(端) 追(知)—磓(端) 带(端)— (知)

2.“彻”古读作“透”

*《诗》:“左旋右抽(彻)。”释文云:“抽,敕由反,《说文》作‘搯(透),他(透)牢反。”

3.“澄”古读作“定”

*《说文》:“沖(澄)读若动(定)。”

*《诗》:“其鎛斯赵(澄)。”《释文》:“徒(定)了反。”

*《诗》:“实惟我特(定)。”《释文》:“《韩诗》作‘直’(澄),云相当值也。”

*《诗》:“俟我于堂(定)兮。”《笺》云:“堂当作‘枨’(澄)。”

*《周礼》廛人注:“故书廛为‘壇’(定)。杜子春读‘壇’为‘廛’(澄)。”

*《说文》:“田(定),陈(澄)也。”齐陈氏后称田氏。陆德明云“陈完奔齐以国为氏”,而《史记》谓之田氏,是古田、陈声同。《吕览·不二》篇:“陈骈贵齐。”陈骈即田骈也。

谐声字:屯(定)— (澄) 兆(澄)—桃(定) 盾(定)— (澄)

以上材料证明三十六字母中的舌头、舌上音在上古也只有一类,或者只有舌头没有舌上,或者只有舌上没有舌头。为什么会得出“古无舌上音”的结论,重要根据之一是在现代方言中可以找到只有舌头没有舌上音的方言,而找不到只有舌上没有舌头音的方言。例如:

哲(知) 畅(彻) 池(澄)

厦门 [tiat] [ti N] [ti]

潮州 [tiek] [táiaN] [ti]

福州[tie3][táu N] [tie]

“古无轻唇音”、“古无舌上音”这两项发现论据充分,已得到学术界的公认。除此以外,钱大昕还认为“古人多舌音”、“古影喻晓匣双声”[⑦]。所谓“古人多舌音”是指中古的“章昌船书禅”这组音在上古也读作舌头音“端透定”,例证如下:

*《诗》:“何以舟(章)之?”《传》云:“舟,带(端)也。”古读舟如雕(端),故与带声相近。

*《诗》:“神之弔(端)矣。”“不弔昊天。”《毛传》皆训弔为至(章),以声相近为义。

*《晋语》:“以鼓子苑支(章)来。”苑支,《左传》之“鸢鞮”(端)也。

《礼记·檀弓》:“行并植(禅)于晋国。”注:“植或为特”(定)。

谐声字: 周(章)—周彫雕琱鵰(端) 至(章)—咥耋垤絰(定)

者(章)—都(端) (章)—殄(定)

耑(端)—遄(禅) 寿(禅)—擣祷(端)

所谓“古影喻晓匣双声”(这是王力的叫法,钱氏本人未为该项结论立名)是指中古的“影喻晓匣”四母在上古大体相同,古人不甚区别,例如“荣(云)怀”(匣)、“噫(影)嘻”(晓)、“於(影)戏”(晓)、“於(影)乎”(匣)、“呜(影)呼”(晓)等词在上古分别都是双声词,其分化的时间钱氏认为大约始于东晋。

钱氏的这两个结论特别是“古人多舌音”之说尽管有不少证据,但尚未得到学术界的一致公认。

三、古音娘、日二纽归泥说

这是章太炎继钱大昕之后得出的结论[⑧]。所谓“娘、日二纽归泥”,是指三十六字母中的娘、日二母在上古均读作泥母。其证据主要有:

1.“娘”、“日”归“泥”

*《书》言“典祀无丰于昵(娘)”,以昵为禰(泥)。《释兽》“长脊而泥”,以泥为 (泥)。是古爾(日)声字皆如泥,在泥纽也。

*仲尼(娘)《三苍》作“仲屔(泥),《夏堪碑》曰“仲泥何”,足明尼声之字古音皆如屔泥,有泥纽,无娘纽也。

谐声字: 奴(泥)—呶拏(娘) 尼(娘)—泥(泥) 〖Z (娘)—笝(泥)

2.“日”归“泥”

*《白虎通·德论》、《释名》皆云:“男(泥),任(日)也。”又曰:“南(泥)之为言任也。”《淮南子·天文训》曰:“南吕者,任包大也。”是古音“任”同男、南,本在泥纽也。

*“而”(日)之声类有“耐”(泥)。《易·屯》曰:“宜建侯而不宁。”《淮南·原道训》曰:“行柔(日)而刚,用弱而强。”郑康成、高诱皆读“而”为“能”(泥),

是古音“而”同“耐、能”,在泥纽也。

《释名》:“入(日),内(泥)也。”

谐声字: 而(日)—耐(泥) 若(日)—诺(泥) 弱(日)—溺(泥)

人(日)—年(泥) 仁(日)—佞(泥)

章氏的“日纽归泥说”并没有得到学术界的一致公认,多数学者认为“日”与“泥”在上古是分立的。至于娘母与泥纽的关系,多数学者认为二者在《切韵》时代尚且为一类,在上古自然为一类。

四、喻三归匣、喻四归定说

这是近代音韵学家曾运乾在他的《喻母古读考》一文中提出来的[⑨]。所谓“喻三归匣”是指中古的“喻三”(即云母,曾氏称于)在上古读作匣母。所谓“喻四归定”是指中古的“喻四”(即以母,曾氏称喻)在上古应读作定母。例证如下:

1.喻三归匣(下文注中喻三称“云”,喻四称“以”)

*《春秋左氏经》襄二十七年“陈孔奂”(匣),《公羊》作“陈孔瑗”(云)。

*《诗·皇矣》:“无然畔援(云)。”《汉书·叙传》注引作“畔换”(匣)。

*《春秋》“楚公子围”(云),《汉书·古今人表》“楚灵王围”,《史记·楚世家》作“回”(匣)。《音义》:“《史记》多作‘回’。”

*《诗》:“出其东门,聊乐我员(云)。《释文》:“员,《韩诗》作‘魂’(匣),神也。”

*《释名》:“淮(匣),围(云)也。围绕扬州北界,东至海也。”

谐声字: 雩(云)—鄠(匣) 云—魂(匣) 爰(云)—缓(匣)

2.喻四归定

*《易·涣》:“匪夷(以)所思。”《释文》:“夷,荀本作弟(定)。”

*《释名·释亲属》:“妻之姊妹曰姨(以),姨,弟(定)也,言与己妻相长弟也。”

*《管子·戒》“易(以)牙”,《大戴记·保傅篇》、《论衡·谴古篇》均作“狄(定)牙”。

*《尚书》“皋陶(定)谟”,《离骚》、《尚书大传》、《说文》并作“繇”(以)。

*《周本纪》:“赧王延(以)立。”《索引》引皇甫谧云“名诞”(定)。

谐声字: 夷(以)—荑(定) 舀(以)—稻(定) 易(以)—砀(定)

攸(以)—條(定) 也(以)—地(定) 弋(以)—代(定)

曾氏以上两种结论的证据都是很充分的,其中“喻三归匣”说已得到学术界的一致公认,对于“喻四归定”说学术界的看法还不够统一。一部分学者认为喻四在上古

在上古只是与定母读音接近,但还不是一个声母。

应当归“定”,即与“定”读成一个声母;一部分学者则认为喻

四

五、照二归精说

这是近代学者黄侃先生提出来的观点。所谓照二(庄组)归精,是指中古的照二穿二床二审二(即庄初崇生)四母在上古读作齿头音精清从心。黄侃对这一观点未著专文论证,只是在其《音略》中定古声母为十九纽[⑩],将中古的庄组分别与精组归为同纽,视精组为古本声,视庄组为变声。此举一例:

精本声。

租则吾切。古今同。

且子余切。声同韵变,古亦读如租。

庄此精之变声。

菹侧余切。声韵俱变,古亦读如租。

黄氏的这一观点可以从谐声字、联绵字、现代方言等材料中得到证明。

谐声字:

(1) 庄、崇古读为精

斩(庄)—渐(精) 足(精)—捉(庄) 宗(精)—崇(崇)

叉(庄)—蚤(精) 宰(精)—滓(庄) 节(精)—栉(庄)

乍(崇)—作(精)

(2) 初、崇古读为清

刍(初)—趋(清) 仓(清)—创(初) 此(清)—柴(崇)

衰(初)—缞(清) 朿(清)—策(初)

(3) 庄、崇古读为从

斩(庄)—惭(从) 齐(从)—斋(庄) 在(从)—茬(庄)

秦(从)—臻(庄) 乍(崇)—祚(从) 才(从)—豺(崇)

(4) 生古读为心

山(生)—仙(心) 生—星(心) 辛(心)—莘(生)

相(心)—霜(生) 宿(心)—缩(山)

联绵字:

萧(心)瑟(生) 萧(心)森(生) 萧(心)疏(生)

萧(心)洒(生)

现代方言:

在现代一些方言中,照二与精组的读音是完全相同的,例如关中一些方言的情况就是这样。此以商州市话为例:

庄: 捉[tsuo31] 精:作[tsuo31]

初: 炒[tsáao42] 清:草[tsáao42]

崇: 炸[tsa24] 从:杂[tsa24]

生: 师[s 31] 心:私[s 31]

崇: 事[s 55] 邪:似[s 55]

这种现象说明,在上古照二组归精组是完全可能的,但是黄氏的这一观点并没有得到学术界的公认,原因是黄氏对自己的观点没有作充分的论证,另外从精组分化出照二组的条件还没有找到。

第二节上古声母系统及拟音

以上几项结论,从材料角度看都是有根据的,但材料仅仅是一个方面,况且这些材料都不可能是全面的。要确定这些结论能否成立,还得看它们是否符合音理的发展规律。语音发展的一个基本规律是,在一定的时间、地区和相同的条件下,同样的语音会发生同样的变化,没有例外。如果同一语音到后代变成了几个不同的音,则原来必然就有导致这些不同结果的条件。例如《中原音韵》中的齿头音[ts]、[tsá]、[s]到了后来分别变成了[ts]、[tsá]、[s]和[tt]、[ttá]、[t]两类声母,细音韵母就是导致[ts]、[tsá]、[s]分化出[tt]、[ttá]、[t]的条件,假如找不到分化的条件,便不能肯定地说后代的某几类音都来自于前代的某一类音,因为有可能它们本来就是不同的几类音。用历史语音学的这个理论去分析以上几种结论,可以看出:

(1)“古无轻唇音”是可以成立的,因为三十六字母中的“帮滂並明”只与一二四等韵母及三等开口韵母相拼,“非敷奉微”只与合口三等韵母相拼,帮组与非组属于互补关系。可以这样解释说,上古的帮组声母是在合口三等韵的影响下分化出了非组声母,合口三等是发生音变的条件。(2)“古无舌上音”也可以成立,因为三十六字母中的端透定泥只与一四等韵相拼,知彻澄娘只与二三等韵相拼,二者属于互补关系。可以说上古的端透定泥是在二三等韵的影响下分化出了知彻澄娘,二三等韵母是分化的条件。(3)“喻三归匣”也不成问题,因为三十六字母中的匣母只和一二四等韵相拼,喻三只与三等韵相拼,二者也是属于互补关系,直到《切韵》时代喻三尚未从匣母中分化出来。除以上三说外,其余几说尚需要作进一步的论证,原因是暂时还没有找到分化的条件。

这几种学说能否成立,学术界目前的看法是仁者见仁,智者见智。也正由于此,对上古声母的确定也就有了多少的不同。主要可以分为两大派,一派以黄侃为代表,基

本上只是从材料出发,不考虑分化的条件,将古声母归并为十九纽。具体归并情况如下[11]:

唇音: 1.帮(非) 2.滂(敷) 3.並(奉) 4.明(微)

舌音: 5.端(知章) 6.透(彻昌书) 7.定(澄船禅)

8.泥(娘日) 9.来

齿音: 10.精(庄) 11.清(初) 12.从(崇) 13.心(邪生)

牙音: 14.见 15.溪(群) 16.疑

喉音: 17.影(以云) 18.晓 19.匣

另一派以王力先生为代表,只承认“古无轻唇”、“古无舌上”和“喻 三归匣”三说,对其他几说则采取了谨慎的态度,认为章组与端组、日母与泥母、喻四与定母、庄组与精组在上古只是音近而不是全同。王力在《汉语史稿》、《汉语音韵》等书中将上古的声母数确定为三十二,在《汉语语音史》中又增加了一个俟母。本书基本采用的是《史稿》的说法,只是将以母(喻四)归进了定母。以下是这三十一个声母及其拟音[12]:

上古声母音值表

唇音

帮(非) [p] 滂(敷) [pá]并(奉) [bá] 明(微) [m]

舌头音

端(知) [t] 透(彻) [tá] 定(澄以) [d] 泥(娘) [n] 来[l]

舌上音

章[|]昌[|á]船[¥]书[t]禅[ü]日[¤]

齿头音

精[ts] 清[tsá]从[dz] 心[s] 邪[z]

正齿音

庄[tS] 初[tSá] 崇[dZ] 生[S] 俟[Z]

牙音:

见[k] 溪[ká]群[g] 疑[N]

喉音:

影[o] 晓[x] 匣(云)[?]

三十六字母

三十六字母 三十六字母是宋朝韵图上用来代表中古汉语的声类的字母系统。"字母"即声母。旧传为唐末沙门守温所创的三十个声母代表字。宋朝无名氏将守温三十字母进行扩充,形成三十六字母。初步反映了唐宋时期的语音系统。人们可以通过这一套字母追溯上古的声母系统,也可以由此研究现下的方言语音以及用来说明语音发展的规律。这三十六个字母实际上是宋人根据唐末三十字母(见《守温韵学残卷》)增补而得,反映的是宋朝时候的语音系统 中文名称 三十六字母 代表 中古汉语的声类 出自 宋朝韵图 性质 字母系统 简介 全清 次清 全浊 次浊

清 浊 唇音 重唇音 帮 滂 并 明 轻唇音 非 敷 奉 微 展开表格 所谓"守温三十六字母",是南北朝时代梁朝的汉僧守温选定用来代表汉语语音中一定辅音(声母)的代表字,在前人的音韵学著作中又称"纽"。按理,既然是辅音的代表字,那就是凡属同一辅音的任何一个字都可作代表字,所以我们在前人的音韵学著作中又常见到一些与上述三十六字不同的字作代表,只是上述三十六字一经选定,又为我国的音韵学界所认同,大家也就习用了。 分类

"牙音"对应于现代语音学中的软腭塞音,"舌头"为齿龈塞音,"舌上"为龈-腭塞音,"重唇"为双唇音,"轻唇"为唇齿音,"齿头"为齿龈塞擦音与擦音,"正齿"为龈-腭塞擦音与擦音,"喉音"则包含喉塞音与软腭擦音、舌面通音,"半舌"为齿龈边通音,"半齿"为卷舌闪音;"清浊"概念与今同,其中,全清表示不送气清音及清擦音,次清表示送气清音,全浊表示送气浊音(擦音,塞音,塞擦音),次浊表示鼻化塞浊音及其他浊音。 各组内部声母的排列也不是随意的。除齿音外,每种音都由四母组成。这四母的排列正好是按照全清,次清,全浊,次浊来排列的。齿音略有不同,因为齿音没有次浊,排列方式为全清,次清,全浊,全清,全浊。 根据声母的发音方法,音韵学家把三十六字母分为清音和浊音两大类。清音是指发音时声带不振动的辅音。浊音是指发音时声带振动的辅音。再根据气流的强弱或浊化的程度,古人又把清、浊各分为全清和次清全浊和次浊全浊。全清是指发音时不送气、声带也不振动的塞音、擦音和塞擦音; 次清是指发音时送气而声带不振动的塞音和塞擦音。全浊指发音时声带振动的塞音、擦音和塞擦音; 次浊是指发音时声带振动的鼻音、边音和半元音。 拟音 现按照王力先生的拟音系统。 三十六字母 发音部位 全清

上古32声母归字例字表: 帮(非) 帮母:波播榜奔本般半帮巴八班邦包豹驳迫 鳖彼悲彪编斌冰兵彆闭嬖壁边遍 (非母):弗府飞非缶分方风封藩反放 滂(敷) 滂母:颇坡仆沛配剖潘喷滂葩魄派攀烹丕 漂篇缤聘瞥睥霹片 (敷母):拂赴讣妃霏芬 並(奉) 並母:拔勃捕倍培抱盘叛盆旁菶朋拔白败庖办庞鼻婢备殍卞贫牝病平陛骈並萍瓶 (奉母):伐罚符扶肥浮凡焚愤房冯 明(微) 明母:模莫末母戊梅妹毛某蔓满门忙麻马埋买猫蛮氓灭靡眉矛谋谬棉民蔑迷汨米眠铭冥 (微母):芜巫武无微晚文 端(知) 端母:答得德多都戴对刀耽丹端当滴氐鸟颠黏顶鼎(知母):嫡卓嘲哲辍知致置诛竹著昼沾贞 透(彻)

透母:他忒妥土胎退讨偷贪彖汤通铁梯体跳天忝(彻母):虿膛彻絺楮超抽诌侦椿伥逞 定(澄) 定母:大特惰杜待队道豆谈团遁荡邓蝶迭弟题田定(澄母):浊擢棹湛枨蛰直抒除兆朕长惩仲 泥(娘) 泥母:那纳讷诺奴乃内耨南男暖囊能涅泥想年蛊(娘母):挠赧聂暱女狃粘浓 来 腊乐罗洛卢赖雷劳楼滥乱林冷 列李陆律诔力流廉良陵龙犁聊料怜蛉 精 则左卒祖哉早走尊藏曾宗借爵资祭 稷足醉焦酒翦津骏将跻济 清 磋粗蔡崔操粲村仓且雌七促翠秋 迁悛亲枪请切戚妻倩青 从 杂坐族在才贼罪曹暂残存藏琮绝字疾聚 瘁就贱钱泉尽匠静从截剂齐蛴前 心 塞蓑苏扫三孙桑写雪赐死息肃须

虽消修仙选相屑栖西犀锡萧先星 邪 谢词辞兕似祀耜姒寺嗣夕席俗徐序 绪随随囚羡寻旬详颂 庄 札诈责斋爪争诤仄昃淄绉臻蓁庄壮 初 差察策册篡窗测厕初楚参龀创怆 床 乍侪豺巢谗巉孱俟士事雏骤愁岑床崇 山 沙翣朔数产芟山潜生牲笙省瑟蔷穑色缩所 师史使蓰梳数帅率森参莘诜 章 者浙拙酌灼支脂之芝织只至志朱主召舟州占专针箴真谆章正终钟众 昌 车侈齿尺赤出处吹臭川穿春昌充冲 船 蛇舌射食示术述船神唇绳 书 舍赦摄设说施尸诗失识豕弛矢始世室书舒叔少手

王力古代汉语整理完整版word下载 《古代汉语》(王力)笔记 一、填空: 1、汉语字典的编排方式主要有三种: A、按音序排列。现在通行按照汉语拼音字母次序排列(汉语拼音方案);古代按照平水韵106 韵排列(上、下平声各15韵,上声29韵、去声30韵,入声17韵)。 B、按部首和笔划排列。同一部首的字归在一起,部首的先后以笔划多少为序;同一部首内,字的先后以笔划多少为序。笔划相同时,在按起笔的笔形排列。一般是把起笔分成点(、)、横(一)、直(ㄧ)、撇(ノ)四种或点、横、直、撇、折(┐)五种依次排列。 C、按编码排列。通行的是四角号码检字法。汉字方形有四个角,角的形式共十种,用0至9 代表。角的顺序是左上角、右上角、左下角、右下角。每字得四码。 2、《康熙字典》张玉书、陈廷敬等编,在明代梅膺祚《字汇》和张自烈《正字通》基础上编成。按照部首排列,分成214部,在按十二地支分十二集,每集分上中下三卷。释字体例先音后义。先列主要韵书的反切,再释义,每义引古书为证。 3、王引之《字典考证》、王力《康熙字典音读订误》,进行纠正。 4、《中华大字典》陆费逵、欧阳溥存主编,1915年中华书局。部首排列,注音用《集韵》的 反切,还加注直音。 5、《辞源》1915商务印书馆,陆尔奎、方毅等人编写,是近代出版最早的以语词为主,兼顾百科常识的大辞书。部首排列法,沿用《康熙字典》214部首。注音反切,全部采用清代李光地《音韵阐微》的改良的反切。基本奠定了汉语现代词典的编纂体例格局。1958年修订为“以语文为主,百科为辅”的工具书,吴泽炎、黄秋耘。刘叶秋负责。采用汉语拼音字母和注 音字母注音,采用《广韵》的反切。 6、《辞海》1936中华书局编印,舒新城、沈颐,张相主编。1958年修订为综合性辞书。舒新 城、陈望道主持。 7、东汉许慎《说文解字》,中国文字学奠基之作,第一部系统完备的字典,分析小篆字形。宋代徐铉采用孙愐《唐韵》校订过。清代黎永春的《说文通检》。徐灏《说文解字注笺》 8、清代研究《说文解字》的四大家:段玉裁《说文解字注》、桂馥《说文解字义疏》、王筠

三十六字母 所谓字母,就是汉语声母的代表字。三十六字母反映的是唐宋时代汉语的声母系统。 五音:古人根据发音部位的不同把声母(字母)分为五类,即:喉音、牙音、舌音、齿音、唇音,称为“五音”。加上半舌音、半齿音,合称“七音”。 浊音、清音:音韵学家把发音时声带颤动的声纽(声类)叫做“浊音”,把发音时声带不颤动的声纽叫做“清音”。(声纽不等同于现代意义的声母)

(上表录自曹述敬主编《音韵学辞典》) 三十六字母,唐以前未有言之者。相传出于僧守温,温亦唐末沙门也。司马温公《切韵指掌图》,言字母详矣,初不言出于梵学。至郑樵作《七音略》,谓华人知四声而不知七音,乃始尊其学为天竺之传。今考《华严经》四十二字母,与三十六母多寡迥异。四十二母,梵音也;三十六母,华音也。华音疑非敷奉诸母,《华严》皆无之。而《华严》所谓二合三合者,又非华人所解。则谓见溪群疑之谱出于《华严》者非也。(钱大昕《十驾斋养新录》卷五,九八页,上海书店出版,1983年) 时盛为文章,吴兴沈约、陈郡谢朓、琅邪王融,以气类相推毂,汝南周颙善识声韵。约等文皆用宫商,将平上去入四声,以此制韵,有平头、上尾、蜂腰、鹤膝。五字之中,音韵悉异,两句之内,角徵不同,不可增减。世呼为“永明体”。(南史·陆厥传) 齐永明中,文士王融、谢朓、沈约,文章始用四声,以为新变,至是转拘

声韵,弥尚丽靡,复逾于往时。(梁书·庾肩吾传) 《康熙字典》分四声法: 平声平道莫低昂,上声高呼猛烈强 去声分明哀远道,入声短促急收藏 上古声母 字母后“h”送气音。“ng”是鼻音。 教材为三十二声母。王力《汉语语音史》、《同源字典》均为三十三个,多一个“俟”母。山母亦写作“生”。 声母亦称“纽”。同纽为双声。同类同直行,或舌齿同直行者为准双声。同类同横行者为旁纽。同类不同横行者为准旁纽。喉与牙、舌与齿为邻纽。参考书:王力《汉语语音史》34页、王力《同源字典》13、18页。

古代汉语名词解释 1、直切:用同音字来注音,如“根,音跟”。 2、反切:是用两个字合注一个字的音,称为“某某切”或“某某反”(唐前),上字取声母。下字取韵母合声调,合称被注字的音。如“毛”,“莫袍切”。《康熙字典》用此法。 3、偏义复词:古代汉语中的一种复音词,用两个单音的近义词或反义词作为词素组成,其中一个词素的本来意义成为这个复音词的意义,而另一个只是作为陪衬。如“有缓急,非有益也。”“缓急”指的是“有急”,“缓”字无意义。 4、本义:词的本来意义。如,向,本来的意义是“向北的窗户”。 5、引申义:从本义“引申”出来的,即从本义发展出来的意义。,向,本来的意义是“向北的窗户”。引申意义是“朝着”、“对着”。直接引申是从本义直接派生出来的意义。间接引申是由直接引申而再引申出来的意义,与本义为间接关系。 6、假借义:如同朱骏声所说是“本无其义,依声托字”,与本义不相。如解通邂(解逅即邂逅)。 7、六书:许慎的《说文解字》认为汉字形体的构造有六种:象形、指事、会意、形声、转注、假借。只有象形、指事、会意、形声是造字之法,转注、假借为用字之法。 A、象形:把事物轮廓或具有特征的部分描画出来,构成一个字,如日、月。 B、指事:用记号指出事物特点的造字方法。如上、下、本、末、亦、刃。 C、会意:是由两个或两个以上的形体组成,把它们的意义组合成一个新的意义的造字法。常常是两个象形字的结合,如及。 D、形声:是由意符(也叫形符)和声符两部分组成的,意符表示意义范畴,声符表示读音类别,如江、沐。意符相同的形声字意义上大都合意符所标示的事物或行为有关。如贝与财物有关,言与言语有关,心与心理有关。 E、转注:说法不一。 F、假借:“本无其字,依声托事”,如“令”本为“发号”的令,后来借用为“县令”的令。 8、古今字:由于历史的发展,汉字的演变,产生乐一个新的字代表一个字的一个或者几个意义,分担那字部分的意义,那么前一个字为古字,新产生的字为今字。如“责”,其“债务”等意义已经为“债”所替代,但“责任”等意义担任着,故而两者为古今字。 9、异体字:由于时间或地域的关系,人们为同一个词造出两个或更多的字来代表它,形成乐形体结构相差较大,意义完全相同,在任何情况下都可以互换的字,如睹覩。 10、简繁字:由于人们改革汉字,进行简化而产生的现象,简化字要比繁体字的书写简单,笔画较少,往往是一对一的关系,也有一对多的情况。今天所用的许多简化字是历代相传下来的。如礼礼、气气等。有些简化字和繁体字之间词义毫不相干,因为同音而被采用。如后后、适适、征征、余馀。 11、判断句:以名词或名词性的词组为谓语,表示判断。在古汉语中一般不用判断词“是”,而是在谓语后用语气词“也”来帮助判断。如“董狐,古之良史也”。有时在主语后用语气词“者”表示提顿。现代汉语中主谓之间一般用“是”。 12、叙述句:以动词为谓语、叙述人或事物的行动变化的句子。 13、否定句:表示否定的句子。必须有否定词,古代汉语中否定词可以是副词“不”、“弗”、“毋”、“勿”、“未”、“否”、“非”,可以是动词如“无”,可以是代词如“莫”。 14、词类活用:在古汉语中,某些词在特定的语言环境中又可以灵活运用,临时改变它的其词性,在句中充当其它词类。词的这种临时的灵活运用,就叫做词类活用。如“秦师遂东”。 15、韵母:指一个音节中除声母以外其他因素的总和,包括韵头、主要元音和韵尾。 16、韵:只指主要元音和韵尾(如果有的话)。

三十六字母 三十六字母是宋朝韵图上用来代表中古汉语的声类的字母系统。"字母"即声母。旧传为唐末沙门守温所创的三十个声母代表字。宋朝无名氏将守温三十字母进行扩充,形成三十六字母。初步反映了唐宋时期的语音系统。人们可以通过这一套字母追溯上古的声母系统,也可以由此研究现下的方言语音以及用来说明语音发展的规律。这三十六个字母实际上是宋人根据唐末三十字母(见《守温韵学残卷》)增补而得,反映的是宋朝时候的语音系统 中文名称 三十六字母 代表 中古汉语的声类 出自 宋朝韵图 性质 字母系统 简介 全清 次清 全浊 次浊 清 浊 唇音 重唇音 帮 滂 并 明 轻唇音 非 敷 奉 微 展开表格 所谓"守温三十六字母",是南北朝时代梁朝的汉僧守温选定用来代表汉语语音中一定辅音(声母)的代表字,在前人的音韵学著作中又称"纽"。按理,既然是辅音的代表字,那就是凡属同一辅音的任何一个字都可作代表字,所以我们在前人的音韵学著作中又常见到一些与上

述三十六字不同的字作代表,只是上述三十六字一经选定,又为我国的音韵学界所认同,大家也就习用了。 分类 "牙音"对应于现代语音学中的软腭塞音,"舌头"为齿龈塞音,"舌上"为龈-腭塞音,"重唇"为双唇音,"轻唇"为唇齿音,"齿头"为齿龈塞擦音与擦音,"正齿"为龈-腭塞擦音与擦音,"喉音"则包含喉塞音与软腭擦音、舌面通音,"半舌"为齿龈边通音,"半齿"为卷舌闪音;"清浊"概念与今同,其中,全清表示不送气清音及清擦音,次清表示送气清音,全浊表示送气浊音(擦音,塞音,塞擦音),次浊表示鼻化塞浊音及其他浊音。 各组内部声母的排列也不是随意的。除齿音外,每种音都由四母组成。这四母的排列正好是按照全清,次清,全浊,次浊来排列的。齿音略有不同,因为齿音没有次浊,排列方式为全清,次清,全浊,全清,全浊。 根据声母的发音方法,音韵学家把三十六字母分为清音和浊音两大类。清音是指发音时声带不振动的辅音。浊音是指发音时声带振动的辅音。再根据气流的强弱或浊化的程度,古人又把清、浊各分为全清和次清全浊和次浊全浊。全清是指发音时不送气、声带也不振动的塞音、擦音和塞擦音; 次清是指发音时送气而声带不振动的塞音和塞擦音。全浊指发音时声带振动的塞音、擦音和塞擦音; 次浊是指发音时声带振动的鼻音、边音和半元音。 拟音 现按照王力先生的拟音系统。 三十六字母 发音部位 全清 次清 全浊 次浊 今名 古名 双唇塞音 唇音 重唇音 帮 [p] bㄅ 滂 [p?] pㄆ 并 [b] ㄅ 明

1、文言文:简称文言或古文,是以先秦口语为基础而形成的上古汉语书面语以及后代用这 种书面语写成的作品。 2、在先秦时期,书面语和口语基本一致。 3、甲骨文:殷商时期刻在龟甲兽骨上,是我国迄今所发现的最早的成体系的文字。 4、在汉字史上,汉字形体发生过两次重大变化:一次是由小篆变为隶书,一次是由隶书变 为楷书。 5、六国文字主要写在竹简和繒帛上,合称简帛文字。 6、金文同甲骨文相比,形体结构变化不大。 7、小篆:又称秦篆,是秦统一中国后的规范化字体,也属于古文字的范围。 8、汉儒第一次把《周礼》的“六书”解释为六种造字法。 9、《许慎·说文解字》:简称《说文》,我国语言学史上第一部按字形结构,贯彻六书条例, 说明训诂,辨识声读的字典。也是我国第一部按部首来编排的字典。(540个部首,9353个字) 10、六书:是前人分析汉字结构,归纳出来的六种条例(字类)——象形、指事、会意、形 声、转注、假借。 11、一般采用许慎的细目,班固的次第。 12、象形:象形者,画成其物随体诘诎,日月是也。P24 指事:指事者,视而可识,察而见意,上下是也。P25 会意:会意者,比类合谊,以见指,武信是也。P27 形声:形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。P30 转注:转注者,建类一首,同意相受,考老是也。P34 假借:假借者,本无其字,依声托事,令长是也。P34 13、象形:行、贝、瓜、果、齿、羊、吕 指事:亦、朱、刃、末、叉、寸、下、本 会意:休、取、析、牧、陂、涉、乘、美、莫(P28~29)、杲、即、有、甭、歪 形声:组、追、徒、桃、考、胡、视、题、期P43 14、圣:明达,智慧。从古字形看,甲骨文写作,金文作,夸张其口,,表示广其 听闻,以增长知识,从而通达事理。后来儒家把“圣”的概念神秘化,变成了不学而知的含义。 15、疑从人,从口,从牛,从止,从彳。 疑虑。人立于道旁,歪头张口远望,寻找目标,“牛”字于人远望之背面,以示寻牛不见因生疑虑之义。 16、形声字来源:同音分化(假借):其——箕,从竹其声。莫——暮,从日莫声。 同源分化 17、省形:所谓省形,就是由于求简或者结构匀称的要求,而省去了形声字形符的某一部分。 如:亭,从高省,丁声。星,从晶省,生声。 省声:所谓省声,就是由于同样目的,而省去了形声字声符的某一部分。如:秋,从禾,(焦)省声。珊,从玉,删省声。融,从鬲(li),蟲(chong)省声。 亦声:所谓亦声,通常叫做会意兼形声。声符一方面表音,同时还兼有表意的功能。如:仲,从人中,中亦声。婚,从女从昏,昏亦声。 18、戚:兵器大斧是词的本义,悲戚、亲属等是假借义。P45 19、古今字:把分化前一字多写词时期的字称为古字,把以后分化出来的记词各有专司的字 称今字,合称古今字。 来源:同源分化:竟——境、益——溢、反——返、奉——捧、共——供

摘要:本文笔者参考前人有关上古复辅音声母问题的研究,对前人的研究成果进行了简单的整理总结,从而了解了上古复辅音声母的研究历史及沿革。 关键词:上古音复声母 关于上古复辅音声母问题的研究可以追溯到十九世纪下半叶,复声母学说的提出。早在1874年,英国汉学家艾约瑟(joseph edkins)在提交给第二届远东会议的论文中,认为根据谐声字来看,中国古代应该有复声母,但在当时并没有引起中国学者的注意。 真正引起上古复声母问题的讨论是在二十世纪三、四十年代,首先是瑞典汉学家高本汉利用谐声偏旁构拟了一套上古复辅音声母。而后,中国的语言学家林语堂、吴其昌、闻宥、陈独秀纷纷撰文论述复声母的存在和类型;魏建功的《古音研究》、董同龢的《上古音表稿》、陆志伟的《古音说略》等音韵学经典著作中也提到了复声母。这可算作复声母研究的第一个高潮,这一阶段的主要工作是为复声母存在提供各种证据,并初步探讨了复声母存在的类型。 二十世纪六、七十年代,是复声母研究的第二个高潮。主要研究来纽,擦音和鼻音,利用比较法,即利用民族语言的比较,尤其是汉藏语的比较,取得了重大成果。在这一阶段,国内取得的成果并不明显,主要有李方桂的《上古音研究》,梅祖林、杨福绵、张琨、严学宭的《上古汉语声母初探》,台湾学者周法高的《论上古音》和《论上古音和切韵音》,丁邦新的《论上古音中带l的复声母》。这一阶段的研究中心还是在海外,海外研究汉语上古复声母的学者有蒲立本、白葆罗、马提索夫、包拟古、薛斯勒、白一平、柯蔚牵、雅洪托夫等,取得的成就比国内大,这是这一阶段的一个重要特点。 二十世纪八十年代,复声母研究进入到第三阶段。仅就大陆来说,l977年后,汉语音韵学进入了一个新的时代,复声母研究也出现了空前繁荣的局面。据赵秉旋统计,1924年至1949年这25年间发表的有关古汉语复辅音声母研究的论文共17篇,1950年至1976年26年间是7篇,而1977年至1991年14年间,竟达100余篇。研究者从各种角度挖掘各种新的材料,运用各种新的方法深入研究了复声母的各种类型及其演变规律。研究的重心复归中华本土,参加研究的学者众多,特别是中青年学者。这说明复声母学说已经得到了广泛的承认和迅速的发展,复声母研究的第三个高潮已经到来。 同时在这一时期,上古复声母的研究出现了系统的学术论著,严学宭在《原始汉语复声母类型的痕迹》一文中,根据异常谐声现象,为上古汉语构拟了八组二合复声母、六组三合复声母,并列出上古汉语中还可能存在四合复声母的证据,讨论了各种类型复声母的结构方式以及它们消失、简化或凑合产生新的音素的途径和迹象。1981年,台湾学者竺家宁发表了他的博士论文《古汉语复声母研究》,为上古汉语构拟了五类十七组60个复声母,并讨论了它们的结构规律及演化条件。这两篇文章的共同特点是将复辅音声母列为专门的研究课题,在全面整理异常谐声现象的基础上,系统地构拟了上古汉语各种复声母的结构类型。以往的学者只是在研究上古声母系统时,附带讨论复声母问题,仅涉及一些特殊类型的复声母,相比之下,八十年代复声母的研究显然已经发展到了一个新的阶段。 十九世纪末以来,上古复声母的研究在学术界可以说进入了第四个阶段,随着新世纪的到来,复声母的研究又迎来了崭新的一页。这一时期,海内外出现了一大批这方面的学者,也发表了很多研究结果,如胡双宝的《读〈古汉语复声母论文集〉》、时建国的《上古汉语复声母研究中的材料问题》、陈祝琴的《陈独秀“中国古代语音有复声母”说平议》、陈广忠的《重纽三等(b)与复声母无关》等。还有如:郑伟《从台侗语看汉语的复声母》,通过比较,表明早期的侗台语借词保存着复辅音声母的形式,演变的方向不同;李玉《上古汉语~*st-类型复声母考》,观察上古汉语的谐声关系,比较现代广西粤方言、汉语亲属语言相互之间的对应关系,参考汉越语材料,认为上古汉语确实存在着*st-类型复声母,这些声母与藏缅语族同源,这可证明藏缅语族,如广西彝语,不属南亚语系而与汉语有亲属同源关系;陈洁雯《上古音复声母:粤方言

王力古代汉语整理 《古代汉语》(王力)笔记 一、填空: 1、汉语字典的编排方式主要有三种: A、按音序排列。现在通行按照汉语拼音字母次序排列(汉语拼音方案);古代按照平水韵106韵排列(上、下平声各15韵,上声29韵、去声30韵,入声17韵)。 B、按部首和笔划排列。同一部首的字归在一起,部首的先后以笔划多少为序;同一部首内,字的先后以笔划多少为序。笔划相同时,在按起笔的笔形排列。一般是把起笔分成点(、)、横(一)、直(ㄧ)、撇(ノ)四种或点、横、直、撇、折(┐)五种依次排列。 C、按编码排列。通行的是四角号码检字法。汉字方形有四个角,角的形式共十种,用0至9代表。角的顺序是左上角、右上角、左下角、右下角。每字得四码。 2、《康熙字典》张玉书、陈廷敬等编,在明代梅膺祚《字汇》和张自烈《正字通》基础上编成。按照部首排列,分成214部,在按十二地支分十二集,每集分上中下三卷。释字体例先音后义。先列主要韵书的反切,再释义,每义引古书为证。 3、王引之《字典考证》、王力《康熙字典音读订误》,进行纠正。 4、《中华大字典》陆费逵、欧阳溥存主编,1915年中华书局。部首排列,注音用《集韵》的反切,还加注直音。 5、《辞源》1915商务印书馆,陆尔奎、方毅等人编写,是近代出版最早的以语词为主,兼顾百科常识的大辞书。部首排列法,沿用《康熙字典》214部首。注音反切,全部采用清代李光地《音韵阐微》的改良的反切。基本奠定了汉语现代词典的编纂体例格局。1958年修订为“以语文为主,百科为辅”的工具书,吴泽炎、黄秋耘。刘叶秋负责。采用汉语拼音字母和注音字母注音,采用《广韵》的反切。 6、《辞海》1936中华书局编印,舒新城、沈颐,张相主编。1958年修订为综合性辞书。舒新城、陈望道主持。 7、东汉许慎《说文解字》,中国文字学奠基之作,第一部系统完备的字典,分析小篆字形。宋代徐铉采用孙愐《唐韵》校订过。清代黎永春的《说文通检》。徐灏《说文解字注笺》 8、清代研究《说文解字》的四大家:段玉裁《说文解字注》、桂馥《说文解字义疏》、王筠《说文句读》、朱骏声《说文通训定声》。 9、清代阮元《经籍籑诂》,一部专门收集唐前各种古书注解的字典。韵母排列法,以平水韵一韵一卷。还有清代刘淇《助字辨略》,何乐士《古代汉语虚词通释》。 10、清代王引之《经传释词》(古声母排列)和近人杨树达《词诠》(注音字母),解释虚词。 11、近人张相《诗词曲语辞汇释》,1953中华书局,研究诗词曲中特殊词语的一部专著。 12、古代汉语以单音词为主,现代以复音词主要是双音词为主。单变复主要有三种情况: A、换成完全不同的词。

《古代汉语》(王力)期末考试笔记整理 一、填空: 1、汉语字典的编排方式主要有三种: A、按音序排列。现在通行按照汉语拼音字母次序排列(汉语拼音方案);古代按照平水韵106韵排列(上、下平声各15韵,上声29韵、去声30韵,入声17韵)。 B、按部首和笔划排列。同一部首的字归在一起,部首的先后以笔划多少为序;同一部首内,字的先后以笔划多少为序。笔划相同时,在按起笔的笔形排列。一般是把起笔分成点(、)、横(一)、直(ㄧ)、撇(ノ)四种或点、横、直、撇、折(┐)五种依次排列。 C、按编码排列。通行的是四角号码检字法。汉字方形有四个角,角的形式共十种,用0至9代表。角的顺序是左上角、右上角、左下角、右下角。每字得四码。 2、《康熙字典》张玉书、陈廷敬等编,在明代梅膺祚《字汇》和张自烈《正字通》基础上编成。按照部首排列,分成214部,在按十二地支分十二集,每集分上中下三卷。释字体例先音后义。先列主要韵书的反切,再释义,每义引古书为证。 3、王引之《字典考证》、王力《康熙字典音读订误》,进行纠正。 4、《中华大字典》陆费逵、欧阳溥存主编,1915年中华书局。部首排列,注音用《集韵》的反切,还加注直音。 5、《辞源》1915商务印书馆,陆尔奎、方毅等人编写,是近代出版最早的以语词为主,兼顾百科常识的大辞书。部首排列法,沿用《康熙字典》214部首。注音反切,全部采用清代李光地《音韵阐微》的改良的反切。基本奠定了汉语现代词典的编纂体例格局。1958年修订为?以语文为主,百科为辅?的工具书,吴泽炎、黄秋耘。刘叶秋负责。采用汉语拼音字母和注音字母注音,采用《广韵》的反切。 6、《辞海》1936中华书局编印,舒新城、沈颐,张相主编。1958年修订为综合性辞书。舒新城、陈望道主持。 7、东汉许慎《说文解字》,中国文字学奠基之作,第一部系统完备的字典,分析小篆字形。宋代徐铉采用孙愐《唐韵》校订过。清代黎永春的《说文通检》。徐灏《说文解字注笺》 8、清代研究《说文解字》的四大家:段玉裁《说文解字注》、桂馥《说文解字义疏》、王筠《说文句读》、朱骏声《说文通训定声》。 9、清代阮元《经籍籑诂》,一部专门收集唐前各种古书注解的字典。韵母排列法,以平水韵一韵一卷。还有清代刘淇《助字辨略》,何乐士《古代汉语虚词通释》。

第八章上古音的声母 第一节研究上古声母的材料和方法 研究上古声母主要依据的是先秦两汉古籍中的异文、声训、注音、重文、通假字、联绵字等材料。其方法一般是通过这些材料反映的事实证明中古的某些声母在上古是否存在,然后从中古声母中去掉那些被证明在上古不存在的声母,剩下的便是上古的声母。研究上古声母还有一项重要的材料,即谐声字,不过清人只认识到谐声字是研究上古韵部的材料,而对谐声字在研究上古声母方面的妙用,没有引起足够的注意。第一个把谐声字作为研究上古声母的材料、并通过系统归纳同声旁字组的方法以确定上古声母的学者是西人高本汉。下面我们对几项主要材料作一个简单的说明。 异文“异文”是指上古文献中同一词的几种不同的书写形式,如“伏羲”与“庖羲”。 声训声训是指古注释家对被释词用同音词或近音词所作的训释,如《释名·宫室》1:“房,傍也。室之两旁也。” 注音注音是指古代注释家用同音字或反切为某些字所注的音,如《说文解字》:“,未萦绳,一曰急弦之声。从糸争声,读若旌。”又如《左传·成公二年》:“请曲县繁缨以朝。”《经典释文》:“繁,步干反。” 重文重文是指古籍中重出的古今异体字。《说文解字》中除正文收了9353个小篆字外,同时又将一些异体的籀文及古文(战国时期秦国以外的六国文字)收列于小篆之下,如:“份,文质僣(“備”之误)也。从人分声。《论语》曰:‘文质份份。’彬,古文份。……” 谐声字谐声字即形声字。《说文解字》中有80%以上的字都是谐声字。如:童——僮瞳穜曈董幢撞衝憧鍾…… 以上材料每一种都包括两个不同的方面,即异文中两种不同的书写形式、声训中的被释词与训释词、注音中的被注字和注音字、重文中的古字和今字、谐声字中的主谐字和被谐字。两个不同方面的声母在上古按说是相同的或相近的,如果在今音(指中古音)中它们的读音不相同,如“童”的声母中古音是“定”[ ],“撞”的声母中古音是“澄”[ ],这说明它们在两汉以后发生了分化。在上古它们或者都读作[ ],或者都读作[ ],这就是说,其中有一种声母在上古是不存在的。下面我们介绍前人根据以上材料和方法研究上古声母的几项重要结论. 一、古无轻唇音 所谓“古无轻唇音”是指三十六字母中的“非敷奉微”这组音在上古是不存在的。这组音在上古读作“帮滂並明”。轻唇音是在唐末宋初时期从“帮滂並明”四母中分化出来的。这项结论是清人钱大昕得出的2。现将这项结论的证据简述如下3: 1.“非”古读作“帮” *《诗》:“东有甫(非)草。”《韩诗》作“圃(帮)草”。 *《论语》:“子贡方(非)人。”郑康成本作“谤(帮)人。” *《论语》:“且在邦(帮)域之中矣。”《释文》:“‘邦’或作‘封’(非)。”“而谋动干戈於邦内。”《释文》:“郑本作‘封内’。” *《诗》:“彼(帮)交匪敖。”《春秋》襄二十七年《传》引作“匪(非)交匪敖。”《诗》: 1《释名》,探求事物得名由来的声训专著,东汉北海(今山东昌乐县)人刘熙撰。 2钱大昕,史学家,音韵学家,字辛楣,号竹汀,清江苏嘉定(今属上海)人,乾隆进士,官至少詹事。自乾隆四十年归田讲学,先后主讲于钟山、娄东、紫阳书院。其“古无轻唇音”等音韵学之说散见于《十驾斋养新录》和《潜研堂文集》中。 3例证中带“*”号的例证取自钱氏原文,见于《十驾斋养新录》。不带“*”号的例证及谐声字的例证为笔者所加,例证中有关字后括号中的字母亦为笔者所加,下同。

古代汉语名词解释 1、直切:用同音字来注音,如“根,音跟”。 2、反切:是用两个字合注一个字的音,称为“某某切”或“某某反”(唐前),上字取声母。下字取韵母合声调,合称被注字的音。如“毛”,“莫袍切”。《康熙字典》用此法。 3、偏义复词:古代汉语中的一种复音词,用两个单音的近义词或反义词作为词素组成,其中一个词素的本来意义成为这个复音词的意义,而另一个只是作为陪衬。如“有缓急,非有益也。”“缓急”指的是“有急”,“缓”字无意义。 4、本义:词的本来意义。如,向,本来的意义是“向北的窗户”。 5、引申义:从本义“引申”出来的,即从本义发展出来的意义。,向,本来的意义是“向北的窗户”。引申意义是“朝着”、“对着”。直接引申是从本义直接派生出来的意义。间接引申是由直接引申而再引申出来的意义,与本义为间接关系。 6、假借义:如同朱骏声所说是“本无其义,依声托字”,与本义不相。如解通邂(解逅即邂逅)。 7、六书:许慎的《说文解字》认为汉字形体的构造有六种:象形、指事、会意、形声、转注、假借。只有象形、指事、会意、形声是造字之法,转注、假借为用字之法。 A、象形:把事物轮廓或具有特征的部分描画出来,构成一个字,如日、月。 B、指事:用记号指出事物特点的造字方法。如上、下、本、末、亦、刃。 C、会意:是由两个或两个以上的形体组成,把它们的意义组合成一个新的意义的造字法。常常是两个象形字的结合,如及。

D、形声:是由意符(也叫形符)和声符两部分组成的,意符表示意义范畴,声符 表示读音类别,如江、沐。意符相同的形声字意义上大都合意符所标示的事物或行为有关。如贝与财物有关,言与言语有关,心与心理有关。 E、转注:说法不一。 F、假借:“本无其字,依声托事”,如“令”本为“发号”的令,后来借用为“县令”的令。 8、古今字:由于历史的发展,汉字的演变,产生乐一个新的字代表一个字的一 个或者几个意义,分担那字部分的意义,那么前一个字为古字,新产生的字为今字。如“责”,其“债务”等意义已经为“债”所替代,但“责任”等意义担任着,故而两者为古今字。 9、异体字:由于时间或地域的关系,人们为同一个词造出两个或更多的字来代表它,形成乐形体结构相差较大,意义完全相同,在任何情况下都可以互换的字,如睹覩。 10、简繁字:由于人们改革汉字,进行简化而产生的现象,简化字要比繁体字的书写简单,笔画较少,往往是一对一的关系,也有一对多的情况。今天所用的许多简化字是历代相传下来的。如礼礼、气气等。有些简化字和繁体字之间词义毫不相干,因为同音而被采用。如后后、适适、征征、余馀。 11、判断句:以名词或名词性的词组为谓语,表示判断。在古汉语中一般不用 判断词“是”,而是在谓语后用语气词“也”来帮助判断。如“董狐,古之良史也”。有时在主语后用语气词“者”表示提顿。现代汉语中主谓之间一般用“是”。 12、叙述句:以动词为谓语、叙述人或事物的行动变化的句子。

2012-2013古代汉语(下)复习2013-05-13 A、文选 (一)墨子 1.墨子的主张:兼爱,非攻,节用,节葬,非乐,非命,尚贤,尚同等。 2.重要注本:相传《墨子》一书由墨翟门徒根据他遗教编撰而成,现存五十三篇。清末孙诒譲著《墨子閒诂》最为详实,孙诒让还有《周礼正义》。 3.重点知识: (1)译句:情不知其不義也,故書其言以遺後世;夫奚說書其不義以遺後世哉;大為非攻國,則不知非;辯義與不義之亂也。 (2)偏义复词:并列复音词以一个语素的原来意义作为复音词的意义,另一个语素只作为陪衬。课文中的“园圃”就是,常见的还有,如“得失、利害、作息、祸福、饮食、车马、缓急、成败”等。 (二)老子 1.做注:魏时王弼《老子注》,后人假托题作“汉河上公撰”的《老子章句》。今人马叙伦的《老子校诂》,高亨的《老子正诂》。 (三)庄子 1.注本:古人给《庄子》做注的有晋代的司马彪、孟氏、崔譔、向秀、郭象五家,现存的只有郭注本十卷。唐代有成玄英为郭象做疏。清代有王先谦的《庄子集解》和郭庆藩的《庄子集释》。今人刘武的《庄子集释内篇补正》对王先谦的集释有不少纠正补充。 2.重点知识,译句:摶扶搖羊角而上者九萬里;知效一官,行比一鄉;我決起而飛;彼且惡乎待哉;小知不及大知,小年不及大年;朝菌不知晦朔;今一朝而鬻技百金;宁其死为留骨而骨乎?宁其生而曳于塗中乎?一悟万乘之主而从车百乘者,商之所长也。 (四)荀子 1、注本:唐代杨倞注《荀子》,现在通行的注本是清代王先谦的《荀子集解》,今人梁启雄《荀子简释》。 2、重点知识,译句:(1)靖供爾位,好是正直。神之聽之,介爾景福。(2)是故無冥冥

三十六字母与上古声 母

三十六字母 所谓字母,就是汉语声母的代表字。三十六字母反映的是唐宋时代汉语的声母系统。 五音:古人根据发音部位的不同把声母(字母)分为五类,即:喉音、牙音、舌音、齿音、唇音,称为“五音”。加上半舌音、半齿音,合称“七音”。 浊音、清音:音韵学家把发音时声带颤动的声纽(声类)叫做“浊音”,把发音时声带不颤动的声纽叫做“清音”。(声纽不等同于现代意义的声母)

(上表录自曹述敬主编《音韵学辞典》) 三十六字母,唐以前未有言之者。相传出于僧守温,温亦唐末沙门也。司马温公《切韵指掌图》,言字母详矣,初不言出于梵学。至郑樵作《七音略》,谓华人知四声而不知七音,乃始尊其学为天竺之传。今考《华严经》四十二字母,与三十六母多寡迥异。四十二母,梵音也;三十六母,华音也。华音疑非敷奉诸母,《华严》皆无之。而《华严》所谓二合三合者,又非华人所解。则谓见溪群疑之谱出于《华严》者非也。(钱大昕《十驾斋养新录》卷五,九八页,上海书店出版,1983年) 时盛为文章,吴兴沈约、陈郡谢朓、琅邪王融,以气类相推毂,汝南周颙善识声韵。约等文皆用宫商,将平上去入四声,以此制韵,有平头、上尾、蜂

腰、鹤膝。五字之中,音韵悉异,两句之内,角徵不同,不可增减。世呼为“永明体”。(南史·陆厥传)齐永明中,文士王融、谢朓、沈约,文章始用四声,以为新变,至是转拘声韵,弥尚丽靡,复逾于往时。(梁书·庾肩吾传) 《康熙字典》分四声法: 平声平道莫低昂,上声高呼猛烈强 去声分明哀远道,入声短促急收藏 上古声母 字母后“h”送气音。“ng”是鼻音。 教材为三十二声母。王力《汉语语音史》、《同源字典》均为三十三个,多一个“俟”母。山母亦写作“生”。

名词解释 1、直切:用同音字来注音,如“根,音跟”。 2、反切:是用两个字合注一个字的音,称为“某某切”或“某某反”(唐前),上字取声母。下字取韵母合声调,合称被注字的音。如“毛”,“莫袍切”。《康熙字典》用此法。 3、偏义复词:古代汉语中的一种复音词,用两个单音的近义词或反义词作为词素组成,其中一个词素的本来意义成为这个复音词的意义,而另一个只是作为陪衬。如“有缓急,非有益也。”“缓急”指的是“有急”,“缓”字无意义。 4、本义:词的本来意义。如,向,本来的意义是“向北的窗户”。 5、引申义:从本义“引申”出来的,即从本义发展出来的意义。,向,本来的意义是“向北的窗户”。引申意义是“朝着”、“对着”。直接引申是从本义直接派生出来的意义。间接引申是由直接引申而再引申出来的意义,与本义为间接关系。 6、假借义:如同朱骏声所说是“本无其义,依声托字”,与本义不相。如解通邂(解逅即邂逅)。 7、六书:许慎的《说文解字》认为汉字形体的构造有六种:象形、指事、会意、形声、转注、假借。只有象形、指事、会意、形声是造字之法,转注、假借为用字之法。 A、象形:把事物轮廓或具有特征的部分描画出来,构成一个字,如日、月。 B、指事:用记号指出事物特点的造字方法。如上、下、本、末、亦、刃。 C、会意:是由两个或两个以上的形体组成,把它们的意义组合成一个新的意义的造字法。常常是两个象形字的结合,如及。 D、形声:是由意符(也叫形符)和声符两部分组成的,意符表示意义范畴,声符表示读音类别,如江、沐。意符相同的形声字意义上大都合意符所标示的事物或行为有关。如贝与财物有关,言与言语有关,心与心理有关。 E、转注:说法不一。 F、假借:“本无其字,依声托事”,如“令”本为“发号”的令,后来借用为“县令”的令。 8、古今字:由于历史的发展,汉字的演变,产生乐一个新的字代表一个字的一个或者几个意义,分担那字部分的意义,那么前一个字为古字,新产生的字为今

简化字与繁体字对照表 ————王力古代汉语第二册附录1 本表收录中国文字改革委员会自1956年以来公布的四批简化字,共五百一十七个。 凡简化字与繁体字都见於古代,而在意义上或用法上有所不同的,本表后面另附有说明,以供查阅。 【A】爱愛碍礙袄襖 【B】罢罷摆擺襬办辦板闆帮幫宝寶报報备僃笔筆币幣毕畢毙斃边邊变變标標表錶别彆宾賓卜蔔补補 【C】才纔参參惨慘蚕蠶仓倉层層产産搀攙谗讒馋饞尝嘗偿償厂廠长長彻徹陈陳尘塵衬襯称稱惩懲迟遲齿齒冲衝虫蟲丑醜筹籌处處触觸出齣础礎刍芻疮瘡辞辭从從聪聰丛叢窜竄 【D】达達带帶担擔胆膽单單当當噹档檔党黨导導灯燈邓鄧敌敵籴糴递遞淀澱点點电電垫墊冬鼕东東冻凍栋棟动動斗鬭独獨断斷对對队隊吨噸夺奪堕墮 【E】恶惡噁尔爾儿兒 【F】发發髮范範矾礬飞飛奋奮粪糞坟墳丰豐凤鳳妇婦复復複覆麸麩肤膚 【G】盖蓋干幹乾赶趕个個巩鞏沟溝构構购購谷穀顾顧刮颳关關观觀广廣归歸龟龜柜樻过過归歸国國 【H】汉漢号號轰轟后後护護壶壺沪滬画畫划劃华華怀懷坏壞欢歡环環还還会會秽穢汇匯彙伙夥获獲穫 【J】几幾机機击撃际際剂劑济濟挤擠积積饥饑鸡鷄极極继繼家傢价價夹夾艰艱荐薦坚堅歼殲监監茧繭舰艦鉴鍳拣揀姜薑将將奖奬浆漿桨槳酱醬讲講胶膠借藉阶階节節疖癤洁潔尽盡儘紧緊仅僅进進烬燼惊驚竞競旧舊举舉剧劇据據惧懼卷捲觉覺 【K】开開克剋垦墾恳懇夸誇块塊矿礦亏虧困睏扩擴 【L】腊臘蜡蠟来來兰蘭拦攔栏欄烂爛劳勞痨癆乐樂类類累纍垒壘里裏礼禮丽麗厉厲励勵离離历曆歷隶隸俩倆帘簾联聯恋戀怜憐炼煉练練粮糧两兩辆輛了瞭疗療猎獵临臨邻鄰灵靈龄齡岭嶺刘劉浏瀏龙龍楼樓娄婁录録陆陸虏虜卤鹵滷卢盧庐廬泸瀘芦蘆炉爐乱亂罗羅屡屢虑慮滤濾驴驢 【M】迈邁买買卖賣麦麥蛮戀么麽霉黴蒙濛懞矇梦夢弥彌瀰面麵庙廟灭滅蔑衊亩畝 【N】难難恼惱脑腦拟擬酿釀镊鑷宁寧农農 【O】欧歐 【P】盘盤辟闢苹蘋凭憑朴樸扑撲 【Q】齐齊气氣启啓岂豈千韆迁遷签簽籤牵牽墙墻蔷薔枪槍乔喬侨僑桥橋壳殼窍竅窃竊亲親寝寢庆慶穷窮琼瓊秋鞦区區趋趨权權劝勸确確 【R】让讓扰擾热熱认認荣榮 【S】洒灑伞傘丧喪扫掃啬嗇杀殺晒曬伤傷舍捨摄攝沈瀋审審渗滲声聲胜勝圣聖绳繩湿濕适適时時实實势勢师師寿壽兽獸数數术術树樹书書帅帥双雙松鬆苏蘇囌肃肅虽雖随隨岁歲孙孫 【T】态態台臺檯颱摊攤滩灘瘫癱坛壇罎叹嘆誊謄体體条條粜糶铁鐵听聽厅廳头頭图圖团團糰 【W】袜襪洼窪万萬弯彎网網为爲伪僞韦韋卫衞稳穩务務无無雾霧 【X】牺犧系係繫戏戲习習吓嚇虾蝦献獻咸鹹显顯宪憲县縣向嚮响響乡鄉协協写寫胁脅泻瀉亵褻衅釁兴興选選旋鏇悬懸学學寻尋逊遜 【Y】压壓亚亞哑啞艳艷严嚴盐鹽厌厭养養痒癢样様阳陽尧堯钥鑰药藥叶葉爷爺业業医醫义義仪儀艺藝亿忆憶隐隠阴陰蝇蠅应應营營拥擁佣傭踊踴痈癰优優犹

谈谈钱大昕在上古声母研究方面的主要成就和重要结论。(问问) (2011-06-13 09:58:53)转载▼标签:杂谈 历代音韵系统归纳 对古汉语音韵学的研究,学术界习惯以国际音标来注音,而不是现在通用的“汉语拼音”,理由是现代汉语拼音基本上是“北京音”,声韵母极为有限,组合方式也相对单调得多。 先秦音系(-前206) 对先秦音系中的韵部(韵母),声调的研究,已经有不少学者做了研究,如郑痒,顾炎武,江永,钱大昕,孔广森,章炳麟,高本汉,黄侃等人,得到了很大的成绩。对韵部和声调的研究主要是根据《诗经》,《楚辞》,其次是其他古籍中涉及到音韵的诗文。但是,对于声部(声母)的研究,则尚未有什么突破性进展。 先秦声母:经过大批学者的比照,“古无舌上音”基本上是定论。也就是,现代北方方言中的“zh,ch,sh,r”等“舌上音”(即卷舌音)直到元代之前是不存在的。暂时可以认定约为33个。 先秦韵部:韵部方面“同音必同部”,也就是说押韵的字,其韵部必然相同,音调类似。韵部可以认定为29个(战国时期30个)。 先秦声调:关于先秦声调,王力先生的“舒促四调”是现阶段能被接受的主流: 舒音:平声 上声 促音:长入声 短入声 而且,正因为入声本身是一个短促吸气的塞音,-k,-p,-i,-i。而长入声由于音量拉长,结果在后世的发展中导致塞音-k,-p,-t,-i丢失。演变为去声。 汉代音系(前206-220) 经学者分析比对,西汉时期和先秦时期的语音变化不大。研究这一时期的汉语语音,主要是依据张衡以及其他名家的汉赋。 汉代声母:和先秦一致,共有33个声母,在此不再赘述。

汉代韵部:共有29个韵部,但是,其对应的韵字发生了不少变化。阴阳入声对应字都有了明显变化。已经接近隋代《切韵》的韵部了。汉代音系可以看成是上古音系和中古音系的过渡。 汉代韵部和先秦韵部最主要的变化是歌部由a变成ai,鱼药屋东四部都发生了变化。具体的对应字也发生了很大变化。所以,汉代声母尽管与先秦一致,但是韵部的变化却不小。 汉代声调:汉代声调基本和先秦一致,共分平声,上声,长入,短入,去声五调。少量长入音已经开始转变为去声,但不是普遍现象。 魏晋南北朝音系(220-581) 魏晋南北朝时期的音系,学术界是以谢灵运,谢惠连,谢庄,谢脁等“四谢”的辞赋为基础的,因为以上四人时期相近,籍贯相近。不至于有太大的方言影响。对于南方语音。则以南朝的范日华,颜延之,沈约,江淹的辞赋和《文心雕龙》为基础。 魏晋南北朝声母:魏晋南北朝仍然有33个声母。但是,由于处于我国历史上第一次民族融合的大高潮期间,首次发现了南北两大地域的语音有别,比如上文的《颜氏家训音辞篇》提到:“南人以‘石’为‘谢’,以‘是’为‘舐’”;以‘钱’为‘涎’,以‘贱’为‘羡’”。而现代吴方言也仍然如此。这也证明了现代吴语保留了相当多的这一时期南迁古汉语的成分。但是,当时南北方言的差异并不大,因为史料记载,南北朝使者可以直接辩论。而今天南北方言差异则极大。也侧面证明了北方方言的融合的发展远比南方方言要迅速。 魏晋南北朝的声母和先秦两汉差别不大,但是,照穿神三母的音值发生了变化,从塞音变成了擦音。喻四字从边音演变成了一个半元音。 魏晋南北朝韵部:共有42个韵部。事实上,《切韵》一书尽管成书于隋初,实际上基本就是南北朝后期音韵。 魏晋南北朝时的韵部有分化,有合并,有转移,比如支脂两部分立,职部和得部分立,蒸登两部分立等等,其他各部的对应字几乎都发生了变化,很多都转移的韵部归类。 魏晋南北朝声调:魏晋南北朝的声调,去声大量出现,奠定了中古汉语“平上去入”四声。此后直到清末。汉语“平上去入”四声都是汉语标准四声规范。直到现代以北京音为标准后,改为“平上去”三声,由于平声分阴平和阳平,仍是四声。不过,此四声已经非彼四声,此乃后话。 隋-中唐音系(581-836)