汉语史讲稿III(语音的发展:上古的声母)

- 格式:ppt

- 大小:307.50 KB

- 文档页数:20

上古汉语的发音及其演变上古汉语是中国古代汉族的语言,发音的特征和演变是汉语学习的重要内容。

上古汉语是指从商朝西周初期到秦末汉初的汉语阶段,过去已经发生了数千年的发展和演变,其发音和语法规则都与现代汉语有很大差异。

一般而言,上古汉语有4个声调。

其特征是单音节汉字发音强劲有力,韵母偏向a、o、e,鼻音十分重要。

相比现代汉语,上古汉语的声母发音相对粗糙,母音长度较短,声调也没有现代汉语那么准确。

不过上古汉语的语音体系也存在一些特殊的发音现象,如咝、呾等带有浊辅音的激石声。

随着历史的变迁,汉字及其对应的发音也发生了相应的演变。

商周时期的“韵母”及其发音与现代已经有了很大的差别,其韵母的字形和字音也不再像上古汉语时期那般简单了。

韵母的变化多是由韵尾的变化引起的,如上古汉语中“度”字的韵母是“ju”“du”,到了隋唐时期,就变成了“yao”“dao”。

此外,随着方言的演变,汉语的语言差异也逐渐显现。

上古汉语有四个声调,但是随着时间的流逝和方言的分化,不同地域的语言也有了自己独特的声调和语音规则,这种情况在白话文时期更为明显。

比如南方汉语中的口音有“硬音词尾”的特点,而北方汉语则饱含浓重的音儿。

历史上汉语有过很多的音韵学家,他们对上古汉语发音及其演变进行了深入研究。

众所周知,甲骨文和金文是上古汉语中比较重要的文献,这些文献不仅保留了上古汉语的语音、语态,也折射出上古汉语的生活形态、习俗、信仰等社会文化现象。

同时,从字形上也能看出一些发音和语言转换的轮廓和规律。

总之,上古汉语的发音规则、语法结构和词汇表达等给汉字文化的传承,汉语语音科学的整理发展带来了深刻的影响。

对于汉语爱好者而言,掌握上古汉语的发音及其演变不仅能够加深对传统文化的理解和认识,还能更好地理解汉语语音科学的起源和发展趋势。

汉语声母从上古到现代的发展1、声母ng。

ng不仅可以用作后鼻音韵尾,在古代以及当今的南方方言里,还被大量用作声母。

比如“我”在古代发音为ngo,现在普通话发音为wo,声母由ng演变成为w。

在我的老家安徽蚌埠,不说“俺”,而是说wan;同理,声母ng演变成了w。

ng的另外一个演变方向是y,比如“讶”,古代发音为nga,在南方一些方言的发音仍然是nga,在汉语普通话里ng转变为y。

2、n到r的转变。

可参考“溺”和“弱”、“诺”和“若”,这样的例子有很多。

在古代,他们的发音里声母本来是一致的,但是在普通话里已经不是了。

3、m和b的转变。

可以参考“必”和“秘”。

4、b、p、f的转变。

上古是没有f这个声母的,现在闽南方言仍然如此,可参考汉语里的否定词“不、否、非、弗”等,可以看到他们的声母不是b就是f,这里包含了b到f的转化历史。

5、m到w的演变。

可参考“无、勿、毋、莫、没、未”等,其中包含了从m到w的转变历史。

在对古汉语保留得较好的客家话和粤语里,它们的声母发音全部是m。

6、j、q、x,古代没有这三个声母,主要从z、c、s和g、k、h 转变而来,这样的例子多不胜数,不用举了。

7、g、k、h之间可转变,这样的例子到处都是。

8、普通话所失去的主要是∶1)韵尾-m;2)-p/-t/-k;3)声母ng-;4)还有不知道哪个吃饱了撑的把尖团合流加入普通话。

这些都是造成普通话同音字泛滥的因素。

普通话里出现的j、q、x并没有使表音能力加强。

9、在古汉语语里发音截然不同的,但是在普通话里已经混淆不清的汉字,比如:男nam、难nan;箭zin、鉴gam、渐zim、件gin、剑gim;敢gam、赶gon;兰lan、蓝lam;街gai、接zip、揭kit;夜yik、页yip、曳yai;个go、各gok;吉gat、及kap、急gap、集zap、辑cap、棘gik、疾zat、籍zik。

这里澄清一个误解,很多人认为汉字不是表音文字,因此我们无从得知古人说话如何发音,这完全错了,古人古人给我们留下了《切韵》之类的韵书,因此我们才能了解我们的祖先的发音。

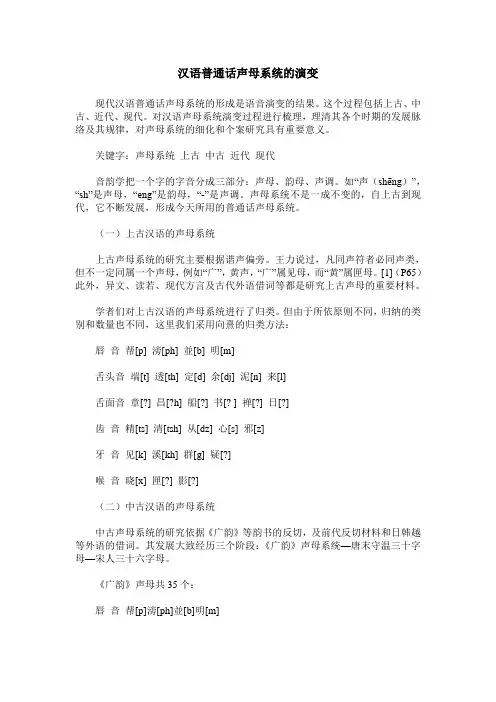

汉语普通话声母系统的演变现代汉语普通话声母系统的形成是语音演变的结果。

这个过程包括上古、中古、近代、现代。

对汉语声母系统演变过程进行梳理,理清其各个时期的发展脉络及其规律,对声母系统的细化和个案研究具有重要意义。

关键字:声母系统上古中古近代现代音韵学把一个字的字音分成三部分:声母、韵母、声调。

如“声(shēng)”,“sh”是声母,“eng”是韵母,“-”是声调。

声母系统不是一成不变的,自上古到现代,它不断发展,形成今天所用的普通话声母系统。

(一)上古汉语的声母系统上古声母系统的研究主要根据谐声偏旁。

王力说过,凡同声符者必同声类,但不一定同属一个声母,例如“广”,黄声,“广”属见母,而“黄”属匣母。

[1](P65)此外,异文、读若、现代方言及古代外语借词等都是研究上古声母的重要材料。

学者们对上古汉语的声母系统进行了归类。

但由于所依原则不同,归纳的类别和数量也不同,这里我们采用向熹的归类方法:唇音帮[p] 滂[ph] 並[b] 明[m]舌头音端[t] 透[th] 定[d] 余[dj] 泥[n] 来[l]舌面音章[?] 昌[?h] 船[?] 书[? ] 禅[?] 日[?]齿音精[ts] 清[tsh] 从[dz] 心[s] 邪[z]牙音见[k] 溪[kh] 群[g] 疑[?]喉音晓[x] 匣[?] 影[?](二)中古汉语的声母系统中古声母系统的研究依据《广韵》等韵书的反切,及前代反切材料和日韩越等外语的借词。

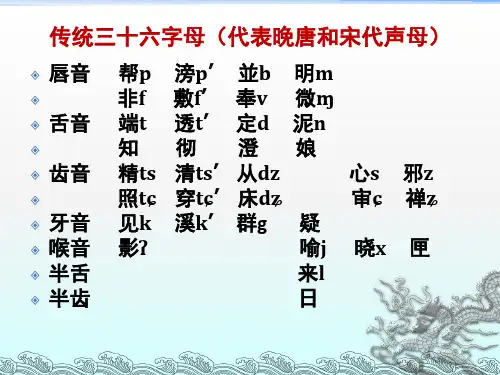

其发展大致经历三个阶段:《广韵》声母系统—唐末守温三十字母—宋人三十六字母。

《广韵》声母共35个:唇音帮[p]滂[ph]並[b]明[m]舌音端[t]透[th]定[d]泥[n]来[l] 知[?]徹[?h]澄[?]齿音精[ts]清[tsh]从[dz]心[s]邪[z]庄[?]初[?h]崇[?]生[?]章[?]昌[?h]船[?]书[?]禅[?] 日[n?]牙音见[k]溪[kh]群[g] 疑[?]喉音影[?]余[j] 晓[x] 匣[?]守温和尚创制的三十字母:唇音不芳並明舌音端透定泥知徹澄日牙音见溪群来疑齿音精清从审穿禅照喉音心邪晓匣喻影守温三十字母有一定进步,但也存在不足之处,如他把心母和邪母归入喉音,显然缺乏一定根据。

上古音的声母发布时间: 2007-12-30 18:09:42 被阅览数: 213 次文字〖大中小〗自动滚屏上古音的声母第一节研究上古声母的材料和方法研究上古声母主要依据的是先秦两汉古籍中的异文、声训、注音、重文、通假字、联绵字等材料。

其方法一般是通过这些材料反映的事实证明中古的某些声母在上古是否存在,然后从中古声母中去掉那些被证明在上古不存在的声母,剩下的便是上古的声母。

研究上古声母还有一项重要的材料,即谐声字,不过清人只认识到谐声字是研究上古韵部的材料,而对谐声字在研究上古声母方面的妙用,没有引起足够的注意。

第一个把谐声字作为研究上古声母的材料、并通过系统归纳同声旁字组的方法以确定上古声母的学者是西人高本汉。

下面我们对几项主要材料作一个简单的说明。

异文“异文”是指上古文献中同一词的几种不同的书写形式,如“伏羲”与“庖羲”。

声训声训是指古注释家对被释词用同音词或近音词所作的训释,如《释名·宫室》[①]:“房,傍也。

室之两旁也。

”注音注音是指古代注释家用同音字或反切为某些字所注的音,如《说文解字》:“ ,未萦绳,一曰急弦之声。

从糸争声,读若旌。

”又如《左传·成公二年》:“请曲县繁缨以朝。

”《经典释文》:“繁,步干反。

”重文重文是指古籍中重出的古今异体字。

《说文解字》中除正文收了9353个小篆字外,同时又将一些异体的籀文及古文(战国时期秦国以外的六国文字)收列于小篆之下,如:“份,文质僣(“備”之误)也。

从人分声。

《论语》曰:‘文质份份。

’彬,古文份。

……”谐声字谐声字即形声字。

《说文解字》中有80%以上的字都是谐声字。

如:童——僮瞳穜曈董幢撞衝憧鍾……以上材料每一种都包括两个不同的方面,即异文中两种不同的书写形式、声训中的被释词与训释词、注音中的被注字和注音字、重文中的古字和今字、谐声字中的主谐字和被谐字。

两个不同方面的声母在上古按说是相同的或相近的,如果在今音(指中古音)中它们的读音不相同,如“童”的声母中古音是“定”[d],“撞”的声母中古音是“澄”[¥],这说明它们在两汉以后发生了分化。