周围性面瘫分期辨治心得

- 格式:pdf

- 大小:83.63 KB

- 文档页数:1

综合治疗周围性面瘫的心得体会面瘫亦称口眼歪斜,是临床的常见病和多发病。

其发病突然、变化急骤,严重影响患者的生活、学习和工作,给病人造成沉重的心理负担。

如何能迅速有效地治疗本病,是我们医务工作者迫切关心的问题。

1.病因病机1.1 祖国医学认为正气不足,脉络空虚卫外不固,风邪乘虚入中经络,气血痹阻,面部足阳明经筋失于濡养而致肌肉纵缓不收。

《诸病源候论.偏风呙僻》说:“偏风口呙是体虚受风,风入于夹口之筋也,其筋偏急不调,故令口僻也”。

本病初起邪实,日久则正虚,阴血不足,血虚生风,而致面部麻木,筋肉瞤惕,甚而面肌抽搐,气血日虚,面肌失于濡养而日渐枯萎,终维恢复。

1.2 现代医学尚未明确其病因因患者大多有局部受凉或风吹史,往往认为由于病毒感染而使局部营养神经的血管痉挛,导致神经组织缺血水肿,从而使神经受压迫而致病,或因风湿性面神经炎,茎乳突孔内骨膜炎,产生面神经水肿,血液循环障碍而致。

2.本病应与中枢性面瘫相鉴别2.1 病损部位前者为面神经核和面神经本身病变引起的病症,后者为面神经核以上大脑皮质的病症。

2.2 临床表现前者为病损同侧面肌瘫痪(如有肢体瘫痪,则在对侧瘫痪),经常有病侧舌前2/3味觉和涎腺分泌障碍,后者为病损对侧眼眶以下部位瘫痪,伴有同侧肢体瘫痪,无味觉及涎腺分泌障碍。

2.3 前者不能闭眼,皱眉时额纹消失,后者能闭眼,皱眉时额纹存在。

3.临床表现面瘫患者患侧面部肌肉瘫痪而出现额纹消失,眼睑闭合不全,鼻唇沟变浅平坦,嘴角歪向对侧,鼓腮吹气漏气,进食则食物常嵌在患侧齿颊间。

患侧往往无汗,且风寒症者多有面部受凉或风吹病史。

风热症者往往继发于风热感冒或中耳炎之后。

初起往往有耳后疼痛,并且有同侧舌前2/3味觉减退、听觉过敏。

如果治疗不及时或治疗失当,常常难以恢复且可能出现患侧面肌麻木痉挛,甚至出现口眼联动症。

4.临床治疗4.1 平刺法笔者认为面瘫是由于正虚风邪直入经络,是阳明经筋气血痹阻,因病位表浅,针刺宜浅,如直刺往往较难得气。

面瘫中医治疗护理体会摘要】面瘫(周围性面瘫),俗称“吊线风”,“口角歪斜”。

面瘫发病原因多数是正气相对虚与内,头面部受风寒之邪侵袭导致经脉失养,或是七情过极,外伤、手术、中毒、代谢障碍、营养缺乏免疫障碍等因素而致本病。

西药尚无特效药治疗,中医可通过针刺、艾灸、面部推拿等方法,提高神经兴奋性,改善局部血液循环和营养代谢,加速局部肌肉、神经功能的恢复。

【关键词】面瘫中医治疗护理一、辩证分型1.风寒阻络型,多有面部受凉史,突发口眼歪斜,眼睑闭合不全,恶寒发热,头疼,咳嗽流涕,舌淡红,苔薄白,脉浮紧。

治则:祛风散寒,合营通络,麻黄附子细辛汤加减。

2.风热阻络型,突发口眼歪斜,目干涩,发热头疼,咽干口渴,舌尖红,苔白或薄黄,脉浮数。

治则:祛风清热,通络,大秦艽汤加减。

3.风痰阻络型,口眼歪斜,患部麻木作胀,或面部阵发抽搐,头身困重,胸闷脘痞,舌体胖大,苔白腻,脉弦滑。

治则:祛风化痰,通络止痉,牵正散加减。

4.气虚血瘀型,口眼歪斜,眼睑闭合不全,日久不愈,面肌时有抽搐,舌淡紫,苔薄白,脉细涩或细弱。

治则:益气活血,通络止痉,补阳还五汤加减。

二、起居护理1.多休息、减少外出、注意保暖、睡眠时勿靠近窗边,避免受凉吹风及感冒,外出戴口罩。

2.每天咀嚼口香糖3~5次,每次15~30min。

避免咀嚼过度导致咀嚼肌疲劳。

3.早期患侧面部用湿热毛巾外敷,每日3~4次,每次15~20分钟。

指导病人对镜按摩瘫痪面肌,每日3~4次,每次3~10分钟。

4.眼睑不能闭合者,在睡眠或外出时,应戴眼罩,并用抗生素眼膏涂眼,保护角膜及预防结膜炎。

三、情志护理本病起病突然,有些病人认识不足,内心压抑,担忧面容的改变,终日不语,更多的病人却担心预后情况,产生焦虑,恐惧,忧郁等不良情绪。

针对病人的种种思虑,诚恳、耐心地解释病人提出的疑问,主动向病人解释发病原因、病情变化的预后转归。

应尽力体贴关怀,加强生活上的帮助,语言上的沟通,缓解病人紧张心理,稳定情绪,消除顾虑,使病人情志愉悦,气血调达流畅,驱心病、树信心,配合治疗,促进疾病康复。

面瘫治疗心得这里我就开始给大家讲一讲我治疗面瘫的一些心得和体会。

面瘫,在我自己临床中治疗快的可能三五天都可以痊愈,慢的,也就是十多天基本上在一周左右就可以恢复。

因为我个人在临床中治疗面瘫,基本上以针灸为主,但是现在我也以手法配合治疗,当然还有外敷和内服中药。

以前我治疗基本上是以针灸为主效果都是非常好,现在我融合了手法,这个在治疗面瘫这个方面,然后我们有很多瘫,我用手法调整以后就可以立即改善!我先发一个,我临床中,治疗一次手法面瘫患者前后的治疗的效果我发一个嗯,手法治疗之前的一个情况,我再发一个,我手手法治疗后的照片。

第二张是第二天来的第一张是治疗之前的一个照片,第三张是一次手法调理之后的一个情况。

也是我治疗一次之后的一个情况,那么我们这个面瘫在临床当中有很多人说面瘫,但它是有分类的。

我们临床常常分为两类。

一类是中枢性面瘫,一类是周围性面瘫。

而我们临床常常说的是周围性面瘫。

中枢性面瘫他主要见于我们脑部的一些疾病,刺激面神经根部深层而导致的。

我们周围性面瘫,也就是我们常常说的面神经炎。

这类在临床当中是非常常见的那么,中枢性面瘫和周围性面瘫最主要的区别是什么啦?它实际上就是一个额纹我们要看他额纹是否在,如在就是中枢性面瘫,比如额纹消失基本上就是周围性面瘫,比如说这个面瘫,大家看他的额纹是消失的,他是一个左侧的面瘫左侧面神经炎导致的面瘫。

大家看他的,额纹这个额纹是消失的,我再发一个额纹没消失的这种情况,这是一个右侧的面部面瘫,看面瘫首先看什么?我们看他的鼻唇沟,是否变浅,然后在看它他的额纹,这个额纹是没有消失的,所以我们一看就知道是什么,中枢性面瘫。

在临床当中我们外周性的面瘫是非常好治的。

也就是我们三五天就可能让它痊愈,而中枢性的因为他是颅内疾病导致治疗时间要长一些,在临床中外周性的面瘫他这个口眼涡斜的情况比较严重而且比较典型,中枢性面瘫,我们可能看到它的口眼有轻度的歪斜,有的只是表现为鼻唇沟的一个变浅而我们周围性面瘫常常表现在我们早晨起床之后发现突然这个脸就歪啦口眼就涡斜啦。

周围性面瘫患者针灸分期治疗58例摘要:目的:探讨针灸治疗周围性面瘫的分期治疗效果。

方法:将58例周围性面瘫患者按照病程分为3个分期进行针灸治疗。

观察针灸治疗前后的临床症状、面肌力量及面肌电图改变,并进行统计学分析。

结果:分期治疗组治愈率为86.2%,显著高于非分期治疗组的59.6%,差异有统计学意义(P<0.05)。

分期治疗组治疗后面肌力量及面肌电图改善明显,分别达到6.74±1.49和5.92±1.35,显著高于非分期治疗组的4.62±1.24和4.01±1.18(P<0.05)。

结论:分期治疗对于周围性面瘫的恢复具有明显的优势,可以显著提高治愈率和临床效果。

关键词:周围性面瘫;针灸治疗;分期治疗;力量;电图引言面瘫是面部运动神经或其核心或周围的功能性或器质性病变引起的瘫痪,是临床上常见的疾病之一。

面瘫的发病原因复杂,既有先天性因素,也有后天性因素。

面瘫患者症状不同,根据面肌力量及面肌电图改变可分为轻度、中度和重度面瘫。

目前,针灸治疗被广泛应用于面瘫的康复治疗中。

针灸治疗的分期策略在临床应用中的效果尚未得到系统的评估。

本研究旨在探讨针灸治疗周围性面瘫的分期治疗效果。

方法1. 实验对象:共有58例周围性面瘫患者纳入本研究,其中男性29例,女性29例,年龄范围在18-60岁之间。

所有患者均符合周围性面瘫的诊断标准,并具有一定的面肌力量和面肌电图改变。

2. 分期治疗方案:根据病程和症状的严重程度,将患者分为三个分期。

第一期为轻度面瘫,面肌力量较强,但表情活动有一定程度的受限;第二期为中度面瘫,面肌力量减弱,表情活动明显受限;第三期为重度面瘫,面肌几乎完全瘫痪。

3. 针灸治疗方法:分期治疗组的患者采用针灸治疗,非分期治疗组的患者采用传统的针灸治疗。

针灸治疗包括选择适当的穴位,应用针刺和电刺等治疗方法,每周治疗3次,共治疗6周。

4. 观察指标及统计学分析:观察针灸治疗前后的临床症状、面肌力量及面肌电图改变,并进行统计学分析。

1.周围性面神经麻痹俗称“面瘫”,古...1.周围性面神经麻痹俗称“面瘫”,古人多以风痰阻络立论,常用牵正散治疗,但临证用之,疗效并不令人满意。

现代医学根据面神经的发病部位,将其分为颅外型与颅内型(后者有同侧舌前2/3味觉减退或消失,有的还兼有听觉过敏和泪腺分泌异常),一般颅外型容易恢复,对颅内型病人,西医多主张加用激素治疗,我个人的经验体会是:西医书中所言此病发病一周内不能针灸纯属“本本主义”,并无临床依据,误人不浅,最应破除;只要针药得当,完全可以不用激素治疗,加用激素治疗,反而会延长痊愈时间。

对本病的辨证治疗,第一要辨经络脏腑,第二要辨外感内伤。

《灵枢-邪气脏腑病形》曰:“中于面则下阳明,中于颊则下少阳,中于项则下太阳。

”颅外型面瘫多属外邪客犯经络,只有口眼歪斜者为邪客阳明,兼有耳后疼痛者为邪犯阳明少阳二经。

颅内型面瘫情况较为复杂,只有味觉减退或消失者(临床发现,部分病人是双侧味觉减退或消失)证属外邪已由胃经影响到胃腑,因为舌能知味全赖舌苔,而舌苔乃胃气熏蒸而成,《内经》曰:“邪之所凑,其气必虚”,证之临床,此类病人多属胃气素虚而复感外邪者。

颅内型兼有听觉过敏或泪腺分泌异常者证属外感内伤相兼为病,证之临床,此类病人发病前除有感受外邪的病史外,多在发病前数天有生气发怒的病史,实属外邪兼肝胆郁火为患,这是因为少阳胆经入耳中,厥阴肝经“从目系,下颊里,环唇内”的缘故。

根据以上认识,针药结合治疗本病,疗效明显提高,治疗发病在一周之内者,一般10天左右即可痊愈,经治数十例至今尚未见不愈者。

针灸基本处方是:阳白透鱼腰、太阳透下关、四白透颧骨、地仓透颊车、颊车透地仓、翳风,合谷(取双侧),余穴均取患侧,留针30min,可加TDP照射,每日1次,翳风针后可加用艾条灸20min~30min。

有味觉改变者必加足三里,有耳后疼痛或听觉过敏者必加阳陵泉,有泪腺分泌异常者必加太冲。

颅内型者应配合中药内服,以杨粟山《寒温条辨》升降散合小柴胡汤加双花、连翘、公英、蜈蚣、防风、荆芥;面瘫用升降散治疗,是已故恩师张殿民教授的独到经验,其中大黄宜用酒大黄,用量6g~9g,以大便每日畅行1次~2次为度。

针灸治疗面瘫心得面瘫(指周围性面瘫),运用针灸疗法治疗有很好的效果,但是也有些患者用此治疗仍延延数月而无效。

经过长期的临床实践,我们从中得出一些教训,并总结出一些治疗经验。

今简介如下。

1 分期论治1.1 早期(急性炎症期):本期常在发病后7~10天,面神经处于水肿炎症状态。

患者面部肿胀,且多伴有耳前后疼痛。

治疗时要注意,应以疏通阳明、少阳经气为主,采取循经远端取穴,局部取穴宜少,可选太阳、下关、颊车、合谷、外关、足三里、太冲、风池。

除风池采用点刺,其余诸穴多为浅刺、平刺,手法宜轻,留针30分钟。

又,重用灸法,穴选患处耳后翳风和耳前区为主,灸至皮肤红晕为止,时间20~30分钟。

1.2 恢复期:逐渐增加局部取穴,远端仍以疏通阳明、少阳经气为主,并且须加用电针,波型选疏密波。

针刺选穴为阳白透鱼腰,太阳透鱼腰,四白透地仓,迎香透地仓,地仓透颊车,以及承浆、牵正、下关、合谷、足三里、风池,有痰加丰隆。

风池仍点刺。

此外仍可以加用灸法。

1.3 后遗症期:病久治疗乏效者,如皱眉肌、额肌、口角肌等仍未出现活动,可结合絮刺火罐法,用七星针叩打上额、口角旁、下关处,或用三棱针在阳白、太阳、地仓等处放血,然后拔罐,每周2次左右。

2 体会我们曾对针灸治疗2~3个月病情无好转者调查分析,发现针灸治疗乏效者,除患者的自身因素外,治疗方法或治疗时机选择不当等是主要原因。

一是早期局部取穴过多,刺激过强;二是电针波型选择不当;三是没有采用透刺、灸法治疗。

如早期面瘫,常见风寒型为主,现代医学认为此期多为急性炎症期,治疗时应尽量减少局部刺激,故不宜较多地在面部上针刺,取穴宜少,手法宜轻,不宜用电针,而且须采用灸法来达到祛风散寒、温通血脉之效,即改善局部血液循环,以消除炎症水肿。

为消除水肿,还可适当地配合运用牵正散加减之类中药,以及消炎、扩张血管和营养神经肌肉的西药。

只要及早控制面神经炎症渗出,使水肿尽快吸收,则能明显提高疗效。

在恢复期选用电针刺激,波型用疏密波。

周围性面瘫针灸分期治疗的注意要点前言:周围性面瘫是一种任何年龄段皆可以患病的面部筋肉麻痹性疾病,最多见的患者为20至40岁的青壮年,并且男性患者数量显明多于女性患者。

而针灸分期治疗在周围性面瘫的临床治疗中发挥了显著效用,本文,针对周围性面瘫针灸分期治疗的注意事点进行深入探究,为有效提升周围性面瘫的临床效果发挥积极作用。

一、辨因审证,明确诊断(一)症状立足于中医角度看待周围性面瘫,其发病是由于正气不足、脉络空虚,然后风寒或者是风热侵入人体的经络之中,导致面部筋脉阻滞且筋肉纵缓不收,最终导致患者出现面瘫。

周围性面瘫的主要症状表现包括:突然发病且患者漱口时其一侧口角出现漏水情况;患者病灶一侧的面部较为麻木、松弛且板滞;食物被迫停留于患者病灶一侧的齿颊间;患者病灶一侧的耳后、耳下以及面部会出现疼痛情况,并且患者舌前大部分味觉消退或者消失;患病时间较长的患者,其病灶一侧会出现面肌痉挛等情况。

(二)体征周围性面瘫患者的病灶一侧会出现:额纹变浅或者消失;眼裂变大,眼晴无法完全闭合;唇角下垂,牙齿或有露出;病灶一侧做面部表面较困难。

二、分期论治,对证施法(一)急性期治疗周围性面瘫的急性期为患者发病后的前7d,如果患者的病情较为严重,那么患者的急性期将会延续到10d左右。

目前临床上针对急性期的周围性面瘫患者采取针灸治疗,主要起到驱风祛邪以及通经活络的治疗效果。

周围性面瘫患者急性期针灸治疗主要以四肢取穴,此时最好不选或者少选取患者面部穴位,再结合辩证分型选择准确的穴位,然后给予患者实施局部TDP神灯进行照射治疗。

如果患者耳后有明显的疼痛感,那么需要给予患者局部刺络拔罐放血。

风寒袭络证的患者选择泻足三里、泻风池以及泻合谷三个穴位;风热袭络证的患者应该选择泻足三里、少商放血、泻曲池以及泻合谷四个穴位;风痰阻络证患者应该选择泻阴陵泉、泻丰隆、泻太冲以及泻足三里与泻合谷五个穴位;气虚血瘀证患者应该选择泻三阴交、泻太冲、补合谷以及泻足三里四个穴位。

周围性面瘫中医诊疗规范引言周围性面瘫是一种常见的神经疾病,主要表现为面部肌肉的麻痹或无力,严重影响患者的面部表情和口腔功能。

中医作为一种传统医学体系,具有丰富的诊疗经验和独特的治疗方法。

本文将介绍周围性面瘫中医诊疗的规范,以帮助医务人员更好地应对该疾病。

诊断准则中医诊断周围性面瘫的主要依据是面部肌肉的麻痹或无力症状。

根据面瘫的发病部位和程度,中医可将其分为以下几种类型:1.病变于阳明经:表现为一侧面部肌肉麻痹,口角歪斜,额纹深。

2.病变于太阳经:表现为一侧面部肌肉麻痹,口角下垂,额纹浅。

3.病变于少阳经:表现为一侧面部肌肉麻痹,口角上扬,额纹深。

4.病变于厥阴经:表现为双侧面部肌肉麻痹,口眼闭合困难,语言不清。

综合患者的病史、症状和体征,结合中医辨证体系,可准确诊断周围性面瘫。

中医治疗原则中医治疗周围性面瘫的原则是激活气血运行,调节阴阳平衡,促进面部肌肉的恢复功能。

具体治疗原则如下:1.疏通经络:采用针刺、推拿等手法,疏通受损的经络,促进气血畅通,恢复受损面部肌肉的功能。

2.调和阴阳:中医认为面瘫是由于气血失调、阴阳失衡所致。

通过中药调理,平衡阴阳,恢复面部肌肉的活力。

3.活血化瘀:采用中药或针灸等手法,活血化瘀,消除面部瘀血,促进病灶组织的修复。

4.肌肉功能康复:结合中医按摩、体操等方法,刺激面部肌肉运动,帮助其恢复正常功能。

中医治疗方法中药治疗中药治疗是中医治疗周围性面瘫的重要方法,常用的中药包括百合、川芎、丹参等。

根据不同的病情和证候,中医会配制不同的中药方剂,并根据患者的体质进行个体化调整。

针灸治疗针灸作为中医特色疗法之一,对于周围性面瘫具有良好的疗效。

针灸治疗可以直接刺激面部肌肉,激活面部神经,促进血液循环,加速康复进程。

推拿按摩推拿按摩在中医治疗周围性面瘫中被广泛应用。

通过推拿按摩,可以舒缓面部肌肉的紧张状态,促进面部血液循环,增强面部肌肉的营养供应。

注意事项在中医诊疗周围性面瘫时,需要注意以下事项:1.个体化治疗:根据患者的具体病情和体质,制定个体化的治疗方案,以提高治疗效果。

针灸分期治疗周围性面瘫临床效果摘要:目的思考周围性面瘫患者选择针灸分期治疗的实际疗效。

方法以2021.1-2022.1为研究时段,筛选出我院针灸科接收的88例周围性面瘫病患,以临床治疗方案的差异性将其分成2小组,即:对照组(n=44例,常规疗法)和实验组(n=44例,常规疗法+针灸分期治疗),然后对比两组的临床疗效、临床满意度、焦虑及抑郁评分。

结果对于病患的临床总有效率、临床满意度而言,实验组分别是:95.45%、(87.45±1.26)分;对照组分别是79.55%、(62.13±1.45)分,其之间的数据对比具有差异性,P<0.05;另外,对于病患的焦虑及抑郁评分来说,在治疗前对比无差异,P>0.05;在治疗后,其评分均降低,但是实验组的降低幅度更大一些,且两组之间的数据对比具有差异性,P <0.05。

结论在周围性面瘫患者的临床治疗期间,选择针灸分期疗法能够显著性地增强病患的临床疗效,且大幅提升病患的满意度,同时还能够改善病患的心理状态,促使患者消除负面情绪,所以此治疗方案的临床应用价值相对明显且突出。

关键词:周围性面瘫;针灸分期治疗;应用效果引言:在临床上,周围性面瘫又名为“面神经炎”,它是“非特异性面神经炎”诱导面肌瘫痪而发病的,大部分患者的临床特征是:嘴眼歪斜,面部动作无法正常进行。

该病在发病年龄上没有限制,且男女患者的发病率无差异,大部分都属于单侧发病[1]。

从中医角度来看,该病又名为“嘴眼歪斜”,它的发病机制与过度劳累、身体受寒等有着直接的相关性,因为风邪、寒邪等侵入体内,则会造成经气阻滞失养,由此导致面肌纵缓失当。

通过长期的临床观察发现:采用针灸疗法进行治疗能够获得不错的应用效果。

为了能够对该方案的应用效果进行评价,笔者通过回顾性研究法,利用针灸分期疗法进行探讨,相关内容如下。

一、资料及方法(一)常规资料以2021.1-2022.1为研究时段,筛选出我院针灸科接收的88例周围性面瘫病患,以临床治疗方案的差异性将其分成2小组,即:对照组(n=44例)和实验组(n=44例)。

在临床工作中,面瘫是一种常见的神经系统疾病,对患者的生活质量和社会功能造成较大影响。

作为一名神经内科医生,我有幸参与了面瘫教学查房,通过与同事和学生的交流,我对面瘫的诊断、治疗及康复有了更深入的理解。

以下是我参与面瘫教学查房的心得体会。

一、病例分析在教学查房中,我们首先回顾了一个典型面瘫病例。

患者,男性,45岁,因左侧面部麻木、瘫痪一周入院。

患者既往有高血压病史,入院前一周无明显诱因出现左侧面部麻木,随后出现左侧口角歪斜、眼睑闭合不全等症状。

查体:左侧额纹消失,鼻唇沟变浅,眼睑闭合不全,角膜反射消失,舌前2/3味觉减退。

辅助检查:头颅MRI未见明显异常。

通过对该病例的分析,我们得出了以下结论:1. 确诊为左侧面神经炎(Bell麻痹)。

2. 分析病因:患者既往有高血压病史,可能存在动脉硬化,导致局部血管痉挛,进而引起面神经缺血、水肿。

3. 制定治疗方案:包括抗病毒治疗、激素治疗、神经营养治疗、物理治疗等。

二、诊断与鉴别诊断在教学查房中,我们重点讲解了面瘫的诊断与鉴别诊断。

1. 诊断要点:根据病史、临床表现、查体及辅助检查,诊断面瘫主要依据以下要点:(1)急性起病,病程较短。

(2)面部肌肉瘫痪,表现为眼睑闭合不全、口角歪斜、额纹消失等。

(3)角膜反射消失,舌前2/3味觉减退。

(4)头颅MRI未见明显异常。

2. 鉴别诊断:(1)中枢性面瘫:表现为半侧面肌瘫痪,但伴有对侧肢体瘫痪或感觉障碍。

(2)周围性面瘫:表现为半侧面肌瘫痪,无对侧肢体瘫痪或感觉障碍。

(3)癔症性面瘫:表现为突然出现面部肌肉瘫痪,但无其他神经系统症状。

三、治疗与康复1. 治疗原则:(1)抗病毒治疗:早期使用抗病毒药物,如阿昔洛韦等。

(2)激素治疗:使用糖皮质激素,如泼尼松等,减轻炎症反应。

(3)神经营养治疗:补充维生素B1、B12等,改善神经功能。

(4)物理治疗:包括超短波、电疗、按摩等,促进神经功能恢复。

2. 康复治疗:(1)早期康复:在急性期,鼓励患者进行面部肌肉的主动和被动活动,预防肌肉萎缩。

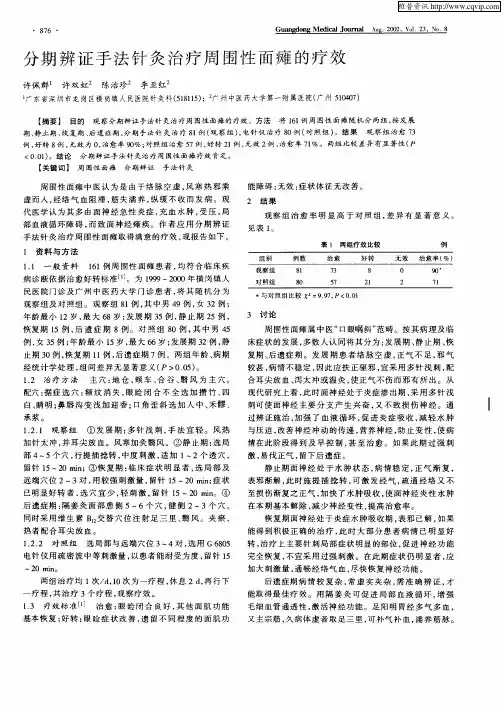

观察分期辨证手法针灸治疗周围性面瘫的疗效【摘要】目的:探析分期辨证手法针灸治疗周围性面瘫的疗效。

方法:将2018年2月到2018年12月李院长门诊收治的30例周围性面瘫患者随机分为对照组和观察组各15例,其中对照组采用电针仪治疗,观察组采用分期辨证手法针灸治疗,对两组患者在治疗完成后的效果进行收集和分析。

结果:两组患者在治疗结束后,病情均有所好转,但观察组患者治疗总有效率为93.33%,明显高于对照组患者的73.33%,差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论:在对周围性面瘫患者进行治疗时,采用分期辨证手法针灸治疗的效果更好,有较高应用价值。

【关键词】分期辨证;手法针灸;周围性面瘫周围性面瘫是临床上的常见病,其主要特征为口眼歪斜等面部表情肌群运动功能障碍[12]。

患者一般表现为眼睑闭合不全,口角偏向一侧,说话吐字不清等,严重影响了患者的正常生活,降低了患者的生活质量[2]。

为了减少疾病对患者造成更大的不良影响,需要采取合理有效的方法对其进行治疗,本文即探析了分期辨证手法针灸治疗周围性面瘫的疗效,报道如下。

1资料与方法1.1.一般资料将2018年2月到2018年12月李院长门诊收治的30例周围性面瘫患者随机分为对照组和观察组各15例,其中对照组采用单纯针灸治疗,观察组采用分期辨证手法针灸治疗。

观察组中男7例,女8例,年龄23~65岁,平均(37.56±8.95)岁,初次发作6例,2、面瘫3月以上7例,3、面瘫术后2例,对照组中男8例,女7例,年龄24~64岁,平均(38.47±9.65)岁;所有患者经检查确诊为周围性面瘫。

1.1.方法1.2.1单纯针灸面部治疗本次研究中,对照组患者采用传统针灸+电针+甲钴胺注射液进行治疗,具体方法为:选取患者面部局部穴位印堂、太阳、阳白、四白、迎香、下关、颊车、地仓,4-5对,采用疏密波中等刺激量,加甲钴胺注射液,留针30min,隔天1次,10次1个疗程,2个疗程。

邢俊标主任治疗周围性面瘫的经验总结邢俊标主任治疗周围性面瘫强调中医与西医理论互参,辨病与辨证结合,分期治疗,针药并用或多法联用,施法因人制宜,整体调节,同时注重对患者心理的疏导,促进康复,临床疗效明显。

标签:名医经验;周围性面瘫;邢俊标邢俊标系天津中医药大学硕士研究生导师,主任医师,天津针灸学会刺络与拔罐专业委员会主任委员,天津市武清区首批名中医师带徒指导老师。

笔者有幸跟师临证3年,获益颇多,现就导师诊治周围性面瘫的特色治疗经验作一总结,以飨同道。

1遵循分期论治,结合辨证施治导师指出该病应根据病程特点分期辨证治疗,结合临床经验,认为应将其分为3期:急性期(发病7 d内)、恢复期(发病1w~1个月)、后遗症期(发病3个月~6个月以上),从恢复期1个月~3个月,可根据患者具体情况或划为恢复期,或划为后遗症期,两期不可拘泥时日绝对划分。

在不同的时期,结合辨证论治疗效更佳。

2针灸的分期辨证治疗2.1急性期:针刺宜轻且浅,忌刺翳风穴急性期是针刺治疗周围性面瘫的关键时机,治疗愈早,疗效愈好。

导师进一步指出,急性期的面部针刺宜”浅”,手法宜轻柔。

局部取穴宜少,可取患侧阳白、下关、颊车、地仓、双侧风池等穴;循经远端取穴:对侧合谷。

面部穴位均为浅刺、平刺,治以宣泄表邪为主。

导师指出:针刺治疗周围性面瘫,急性期忌针刺”翳风”穴。

此期针刺翳风穴有加重面神经水肿的可能性,故而忌刺翳风。

2.2恢复期:透刺为主,多法合用恢复期表邪已入里,局部经络筋脉瘀滞。

面神经水肿情况较急性期有所改善,针刺穴位可由少到多,针刺深度可较前加深,刺激强度亦可加大,以透刺法为主。

如太阳透地仓、地仓透颊车,水沟透地仓,阳白四透(阳白透神庭、头维、丝竹空、攒竹),迎香透鼻通,合谷透三间等。

其中翳风穴可予温针灸,取其温通经络,活血化瘀,促使面部神经功能恢复正常。

此期也可加用电针治疗,选用疏密波、断续波,但同一种波形连续使用不得超过1w,一般持续通电30 min,强度以面部肌肉出现轻微抽动,患者能耐受而无痛感为度。

周围性面瘫患者针灸分期治疗58例

摘要:目的通过中医针灸的方法疗效显著地治疗周围性面瘫。

方法选择58例周围性面瘫患者,按照针灸治疗的不同阶段分期治疗。

结果58例患者的治疗显著有效,治愈率达到86.2%。

结论中医针灸治疗可以显著地提高周围性面瘫的治愈率,同时对于病人的精神状

态也有一定的改善作用。

引言:周围性面瘫是一种较为常见的神经系统疾病,它会导致病人面部肌肉群的瘫痪。

如果不及时进行治疗,这种疾病就有可能危及病人的生命安全。

目前,中医针灸已经成为

了一种十分有效的治疗方法。

一、治疗前期:选择病人的“口、鼻、耳三经”进行治疗。

五官所在的部位的经脉与

肌肉直接相连,通过针灸“口、鼻、耳三经”,可以有效地刺激面部肌肉的神经,有利于

病人的面部肌肉恢复。

二、治疗中期:选择患者的局部穴位进行治疗。

针灸治疗中期主要是采用“灸法”进

行治疗,这种方法可以有效地刺激周围性面瘫病人面部的神经末梢,使其迅速恢复活力。

三、治疗后期:选择全身穴位进行治疗。

全身的各个穴位相互联系,通过针灸促进身

体整体的气血循环,使身体处于一个良好的状态,从而达到治疗周围性面瘫的目的。

结果:58例患者的治疗显著有效,治愈率达到86.2%。

治疗前期病人主要出现面部肿胀、面部疼痛,治疗中期病人面部肌肉开始逐渐恢复,而治疗后期病人的面部肌肉已经恢

复到了正常水平。

同时,病人的生活质量也有了很大的提高,社交活动的范围也更广了。

随着社会的发展和生活节奏的加快,面瘫这一病症在临床上越来越常见。

我有幸参加了为期一周的治疗面瘫培训班,通过系统的学习和实践,我对面瘫的诊断、治疗以及康复有了更为深入的了解,以下是我的一些心得体会。

首先,这次培训让我认识到了面瘫的严重性和治疗的复杂性。

面瘫,又称周围性面神经麻痹,是一种常见的神经系统疾病,主要表现为面部肌肉瘫痪,给患者的生活和工作带来极大的困扰。

在培训中,我们学习了面瘫的病因、病理生理、临床表现等基础知识,了解到面瘫的治疗不仅仅是简单的药物治疗,更需要结合针灸、推拿、物理治疗等多种手段,综合施治。

其次,培训中专家们详细讲解了面瘫的诊断方法。

诊断面瘫的关键在于准确判断病情的轻重、病期长短以及病因。

通过观察患者的症状、体征,结合影像学检查,可以初步判断面瘫的类型。

这让我认识到,作为一名医护人员,准确诊断是治疗的前提。

在治疗方面,培训中我们学习了多种治疗面瘫的方法。

其中,针灸治疗是中医治疗面瘫的主要手段之一。

我了解到,针灸治疗面瘫的原则是疏通经络、调和气血、活血化瘀。

在培训中,我们亲自动手操作,掌握了针灸治疗面瘫的常用穴位和手法。

此外,专家还介绍了推拿、物理治疗等辅助治疗方法,使我对面瘫的综合治疗有了更全面的了解。

在康复方面,培训中强调了早期康复的重要性。

早期康复可以促进患者功能恢复,预防并发症。

康复治疗包括功能锻炼、言语训练、心理疏导等。

通过培训,我学会了如何指导患者进行康复锻炼,以及如何进行心理疏导,帮助患者树立战胜疾病的信心。

此次培训让我受益匪浅,以下是我的一些心得体会:1. 提高了对面瘫的认识,了解了面瘫的诊断、治疗和康复方法。

2. 学会了针灸治疗面瘫的常用穴位和手法,为临床实践打下了基础。

3. 掌握了康复治疗的方法,能够更好地指导患者进行康复锻炼。

4. 增强了团队合作意识,学会了与其他医护人员共同协作,为患者提供优质的服务。

5. 激发了学习热情,认识到自己还有很多不足之处,需要不断学习,提高自己的业务水平。