下腔静脉

- 格式:ppt

- 大小:2.24 MB

- 文档页数:23

下腔静脉塌陷率技术指南概述及解释说明1. 引言1.1 概述下腔静脉塌陷率是指在体循环中,下腔静脉在呼气与吸气过程中的变化比例。

正常情况下,下腔静脉在吸气时会稍微扩张,而在呼气时会收缩。

然而,某些情况下,由于各种原因导致下腔静脉塌陷率异常增加或减少。

随着医学科技的进步和临床需求的提高,测量下腔静脉塌陷率已成为一项重要的指标。

它不仅可以用于评估心血管系统功能和容量状态,还可以作为许多疾病的辅助诊断依据。

1.2 文章结构本文将围绕着下腔静脉塌陷率技术指南展开讨论。

首先,在引言部分对该指南进行了概述,并解释了其重要性和应用领域。

接下来,在第二部分中定义了下腔静脉塌陷率技术指南,并说明了执行该指南的益处。

第三部分详细介绍了测量方法、影响因素分析以及结果解读与判断标准。

第四部分则介绍了该指南的应用场景和使用范围,同时探讨了可能引发的争议并提出解决方案。

最后,在结论与展望部分总结研究成果,并展望了技术指南的未来发展趋势和推广应用价值。

1.3 目的本文旨在全面介绍下腔静脉塌陷率技术指南,对其定义、意义、内容和要点进行详细阐述。

通过本文的撰写,旨在提供给医学从业者们一个清晰的理解框架,加强对该指南的认识,并促进其在临床实践中的有效运用。

此外,本文还将探讨该指南未来的发展趋势,为相关领域的研究者提供参考,并评估其在医学界推广应用所具有的价值和潜力。

2. 下腔静脉塌陷率技术指南的定义及意义2.1 定义下腔静脉塌陷率是一种用于衡量心室舒张期下腔静脉直径变化的指标,通常通过超声心动图显像技术来进行测量。

该技术指南的定义主要包含了下腔静脉塌陷率的测量方法、影响因素分析以及结果解读与判断标准等内容。

2.2 指南的重要性下腔静脉塌陷率技术指南在临床诊断和治疗中具有重要意义。

通过对心室舒张期下腔静脉直径变化的观察和分析,可以评估心血管系统的功能状态,帮助医生判断患者的循环容量状况以及心室充盈压力。

这对于合理制定治疗方案、提高患者生活质量具有非常重要的作用。

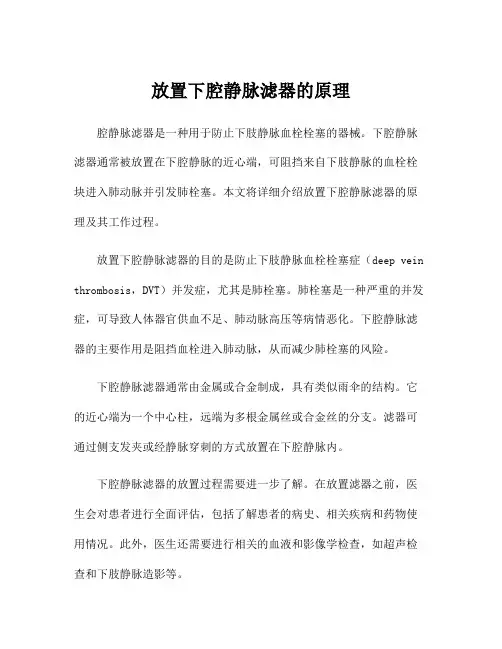

放置下腔静脉滤器的原理腔静脉滤器是一种用于防止下肢静脉血栓栓塞的器械。

下腔静脉滤器通常被放置在下腔静脉的近心端,可阻挡来自下肢静脉的血栓栓块进入肺动脉并引发肺栓塞。

本文将详细介绍放置下腔静脉滤器的原理及其工作过程。

放置下腔静脉滤器的目的是防止下肢静脉血栓栓塞症(deep vein thrombosis,DVT)并发症,尤其是肺栓塞。

肺栓塞是一种严重的并发症,可导致人体器官供血不足、肺动脉高压等病情恶化。

下腔静脉滤器的主要作用是阻挡血栓进入肺动脉,从而减少肺栓塞的风险。

下腔静脉滤器通常由金属或合金制成,具有类似雨伞的结构。

它的近心端为一个中心柱,远端为多根金属丝或合金丝的分支。

滤器可通过侧支发夹或经静脉穿刺的方式放置在下腔静脉内。

下腔静脉滤器的放置过程需要进一步了解。

在放置滤器之前,医生会对患者进行全面评估,包括了解患者的病史、相关疾病和药物使用情况。

此外,医生还需要进行相关的血液和影像学检查,如超声检查和下肢静脉造影等。

以下是下腔静脉滤器的放置过程:1.术前准备:患者应采取洗净皮肤并保持清洁通畅。

麻醉医生进行术前评估,并选择适当的麻醉方式,如全身麻醉或局部麻醉。

放置滤器的手术地点通常在患者的腹股沟区域。

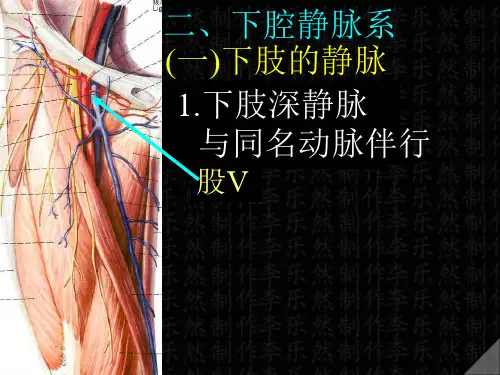

2.静脉进路建立:医生会在腹股沟区域找到适合放置导丝的静脉,通常是股静脉。

医生会使用导丝及导管将器械送达到目标位置。

3.滤器放置:一旦医生进入下腔静脉,他们会使用导丝将滤器送至目标位置。

滤器的金属支架会自行展开,形成类似雨伞的结构,使其牢固地附着在下腔静脉内。

4.术后处理:一旦滤器放置到位,医生会通过逆行选择性肾静脉造影(retrograde selective renal venography)或其他影像学检查来确保滤器位置正确,并且没有出现意外并发症。

术后,医生会选择适当的抗凝治疗以预防下肢静脉血栓栓塞的发生。

下腔静脉滤器的工作原理是基于它的特殊结构和位置。

一方面,滤器的金属丝支架可以阻挡直径大于某个尺寸的血栓栓块进入肺动脉。

下腔静脉与门静脉的解剖位置下腔静脉,门静脉一、下腔静脉:1、在第4或第5腰椎体前面由左、右髂总静脉汇合而成。

2、下腔静脉沿腹主动脉的右侧上行,全程分为5段,★ 自起始处至右肾静脉上缘为第一段,平均长度为13.2cm;★ 由右肾静脉上缘至肝下缘为第二段,平均长度为2.60cm;★ 由肝下缘至肝右静脉上缘为第三段,平均长度为7.3cm;★ 自肝右静脉上缘至膈为第四段,长约0.5cm;★ 由膈至右心房为第五段,又称膈上段,其长度平均为1.8cm。

3、下腔静脉全长平均为25.7+-2.5cm。

4、下腔静脉口径:起始处平均2.6+-0.30cm,最高一侧肾静脉上缘处为3.10+-0.40cm,穿膈处为3.4+-0.4cm。

二、直接注入下腔静脉的属支,有脏支和壁支。

脏支有肝静脉、右肾静脉,左肾静脉和右侧睾丸静脉(或卵巢静脉)等,壁支包括膈下静脉和腰静脉。

3、其中肝静脉和肾静脉临床上比较重要。

肝静脉自肝实质内导出的静脉,从后缘出肝后,立即注入下腔静脉。

肝静脉有2-3条主干(肝右静脉、肝中静脉、肝左静脉),出肝后入下腔静脉,没有静脉瓣。

肝静脉阻塞可引起布加综合征。

肾静脉输送肾的静脉至下腔静脉。

右肾静脉较短,平均长度2.75cm,口径平均为12.8mm。

左肾静脉较长,平均为6.47cm,口径平均14.6mm。

肾静脉内可出现瓣膜。

门脉高压症时,切除脾脏与左肾静脉左脾肾静脉分流术。

三、门静脉:为一粗短的静脉干,成人平均长度为5.10cm,或6.75cm。

门静脉进侧端的口径平均为1.70cm。

在第二腰椎体的左侧、胰颈的背侧处,由肠系膜上静脉和脾静脉汇合而成。

位于肝固有动脉和胆总管的后方。

门静脉入肝后反复分支,最后终于窦状毛细血管,自此经各级肝静脉将血液运送到下腔静脉。

四、脾静脉在脾门处由2-6支静脉汇合而成。

脾静脉的长度,成人平均为9.56cm;口径,成人平均为11mm。

脾静脉在走行中,先跨过左肾及左肾门的前面,或左肾上腺下极的腹侧,继续向内与左肾静脉关系密切,最后经腹腔干涸肠系膜上动脉之间,至腹主动脉前方、胰颈的后方予肠系膜上静脉汇合成门静脉。

疾病名:下腔静脉阻塞综合征英文名:inferior vena caval obstruction syndrome缩写:别名:下腔静脉综合征疾病代码:ICD:概述:下腔静脉阻塞综合征(inferior vena caval obstruction syndrome) 是由于下腔静脉受邻近病变侵犯、压迫或腔内血栓形成等原因引起的下腔静脉部分或完全性阻塞,下腔静脉血液回流因之障碍而出现的一系列临床症候群。

随着发生阻塞部位的不同,其临床表现亦不相同。

Budd(1846),Chiari(1899) 提出了阻塞发生在肝静脉段的下腔静脉,称为肝静脉阻塞综合征,或Chiari-Budd 综合征。

流行病学:临床多种原因可致下腔静脉阻塞综合征,首要原因是血栓形成。

欧美国家血栓形成发病率较高,乃起因于血液高凝状态。

先天发育异常引起下腔静脉隔膜阻塞,在日本、非洲发病远较欧美国家多见,约占下腔静脉阻塞病例64%。

国内随着对此症认识的提高和腔静脉造影的广泛开展,发现病例日趋增多,北京安贞医院近4 年收治 15 例,上海中山医院5 年来收治下腔静脉阻塞综合征19 例,其中9 例为下腔静脉隔膜阻塞。

肿瘤引起者发病率也在增加。

病因:多种原因,如先天性发育异常或肿瘤、血栓等,均可造成下腔静脉的阻塞性变化。

1.血栓形成下腔静脉阻塞的首要原因是血栓形成。

欧美国家血栓形成发病率较高,乃起因于血液高凝状态。

血栓主要来源于下肢深静脉血栓向近侧繁衍扩展累及下腔静脉,其次是盆腔静脉血栓形成。

原发性下腔静脉血栓形成,临床上罕见。

2.发育异常下腔静脉肝后段或Eustachian 瓣发育异常,引起先天性的下腔静脉隔膜阻塞。

病变初期隔膜呈筛状,随着其上开孔的日益闭合或纤维化而导致完全性阻塞,因此,可解释下腔静脉隔膜阻塞虽为先天性而症状出现较晚的原因。

在日本、非洲发病率较高,约占下腔静脉阻塞病例 64%。

国内随着认识的提高和腔静脉造影的广泛开展,病例日趋增多。

《2020年下腔静脉评估血容量指南:深度与广度的探讨》近年来,随着医疗技术的不断发展,下腔静脉评估血容量已成为临床实践中一个重要的指南。

在本文中,我们将从简单的概念出发,逐步深入探讨这一指南的含义、应用和意义。

一、下腔静脉评估血容量是什么?让我们来回顾一下下腔静脉评估血容量的基本概念。

下腔静脉评估血容量是一种通过检查下腔静脉的直径和呼吸变化来评估患者血容量状态的方法。

这一指南的提出旨在帮助临床医生更准确地评估患者的血容量,从而指导更科学、有效的治疗方案。

二、2020年下腔静脉评估血容量指南的更新2020年,针对下腔静脉评估血容量指南进行了一次全面的更新。

新指南在原有基础上进行了修订和完善,更加具有实用性和指导性。

这也凸显了该指南对于临床实践的重要性和必要性。

我们可以看到,医疗领域对于血容量评估的重视程度,以及相关指南的不断更新和完善,体现了医学进步对于临床诊疗的指导作用。

三、应用与意义在临床实践中,下腔静脉评估血容量指南的应用具有重要意义。

通过准确评估患者的血容量状态,可以更好地指导液体管理和循环支持的治疗决策。

尤其对于一些危重患者或患有心血管疾病的患者而言,这一指南的应用更是至关重要的。

个人观点和理解在我看来,下腔静脉评估血容量指南的重要性不言而喻。

作为临床医生或相关医疗工作者,我们应当充分理解和掌握这一指南,以期更好地为患者的治疗提供科学依据和指导。

我也认为,对于患者本身来说,了解和关注自身血容量状态也是非常重要的,可以帮助他们更加积极地配合治疗和康复。

结语通过本文的深度与广度的探讨,我们对于2020年下腔静脉评估血容量指南有了更全面、深刻和灵活的理解。

这一指南不仅在医学领域具有重要意义,也关乎患者的健康和治疗效果。

让我们共同关注和重视下腔静脉评估血容量指南,为医疗实践和患者健康共同努力。

以上就是根据你提供的内容,按照深度和广度的要求撰写的关于下腔静脉评估血容量指南的文章。

希望对你有所帮助,如有需要,还可以进一步展开讨论。

下腔静脉塌陷率补液标准概述说明1. 引言1.1 概述本文旨在探讨下腔静脉塌陷率补液标准的制定与调整,以及其在临床应用中的效果评估。

下腔静脉塌陷率是指人体下腔静脉在吸气和呼气过程中随着胸腹压差产生的变化情况。

近年来,关于下腔静脉塌陷率与补液需求之间的关系引起了广泛关注和研究。

因此,进一步探讨该补液标准的制定与调整具有重要意义。

1.2 文章结构本文主要包括以下几个部分:引言、下腔静脉塌陷率补液标准、补液标准的制定与调整、实施下腔静脉塌陷率补液标准的临床应用与效果评估、结论。

首先,在引言中我们会概述本文的目的和研究背景,并对文章结构进行简要介绍。

其次,在第二部分,我们将详细介绍下腔静脉塌陷率补液标准的定义和重要性。

我们将回顾相关研究和理论探讨,以及当前临床实践中所面临的问题和挑战。

第三部分将讨论补液标准的制定与调整。

我们首先对现有补液标准的优缺点进行分析,然后阐述基于下腔静脉塌陷率制定新的补液标准的必要性,并介绍基于该指标制定新补液标准的方法和步骤。

接下来,在第四部分,我们将详细描述下腔静脉塌陷率监测技术与手段选择,并给出操作流程说明。

随后,我们将探讨使用下腔静脉塌陷率补液标准在临床实施过程中可能遇到的问题及解决方法。

最后,我们将评估下腔静脉塌陷率补液标准的效果,并进行潜在风险分析。

最后,在结论部分,我们将总结本文主要观点和发现,并展望下腔静脉塌陷率补液标准研究的意义和未来推进方向。

1.3 目的本文旨在全面了解下腔静脉塌陷率补液标准的制定与调整,并深入探讨其在临床应用中的效果评估。

通过本文的研究,希望能够为下腔静脉塌陷率补液标准的优化与实施提供理论依据,并推动相关领域的发展和进步。

2. 下腔静脉塌陷率补液标准:2.1 下腔静脉塌陷率的定义和重要性:下腔静脉塌陷率是指在呼气末期,下腔静脉横截面积与吸气时相比的变化比率。

它是判断循环血容量状态以及估计患者补液需要量的重要指标之一。

通过监测下腔静脉塌陷率可以更准确地了解患者循环情况,避免过度或不足的补液。

下腔静脉成像——一条很少走的路Harsh Kandpal, MD • Raju Sharma, MD • Shiva Gam angatti, MDDeep N. Srivastava, MD • Sushma Vashisht, MD许多先天变异和病变都可累及下腔静脉(IVC)。

大部分先天变异都是无症状的;因此,我们必须了解它们的存在和影像表现以避免给予错误的描述。

影像学在诊断继发于肝段IVC膜性阻塞所致的布—加综合症(BCS)时起到极其重要的作用。

IVC的原发恶性病变远远少于邻近器官恶性肿瘤沿腔静脉蔓延,影像学方法可以准确的判断癌栓的存在及其程度,这些信息对于外科手术方案的制定极为关键。

然而,放射科医师应该知道IVC的CT和MR上出现伪充盈缺损是与真正的栓子极为相似,必须要将其区分开来。

其它影像学表现如扁平IVC和IVC的早期强化对于缩小鉴别诊断范围很有用。

对于早期诊断和治疗而言,熟悉多种可以影响IVC的先天性和实体性病变的影像特征是首要的。

【绪言】在多种累及IVC病变的诊断和治疗中,影像学都可起到关键的作用,US(包括彩色多普勒血流图)在最初的评估中是有效的手段,在诊断BCS和描绘肿瘤栓子及栓子的头部时可以对CT和MR起到补充作用,并可以帮助鉴别诊断伪充盈缺损和真的血栓。

然而,US需要依靠操作者,并且在观察IVC(尤其是肝内段)时,可能由于脂肪和肠气的影响而受到干扰。

在确定病变的分期和制定治疗方案时CT和MR是必须的。

对于IVC而言,CT没有明确的扫描方案。

通常IVC 的评估是在门脉期(以3-5ml/s注入100-150ml非离子型对比剂后60-70s),如果有其它病变(如肾细胞癌)时需动态多时相扫描观察。

在门脉期,由于肾的静脉回流而使肾和肾上段的IVC 内对比剂浓度高于肾下段的IVC。

这种情况必须始终牢记以避免出现失误(在后续讨论),并且,就可能出现的充盈缺损而言,必须要作延迟相。

最新一代的多层螺旋CT具有各向同性的容积数据,这就使多平面重建图像有很好的质量,而这在表现IVC病变是极为有用的。

下腔静脉壁支和脏支的名称

腔静脉壁支和脏支是人体循环系统中重要的血管组织,它们承担着将血液从肢体和脏腑送回心脏的重要任务。

下面我将为你描述这些血管的名称和功能。

一、腔静脉壁支:

1. 肢体腔静脉壁支:这是连接肢体和心脏的重要血管,它将从肢体组织中流回的血液输送至心脏。

肢体腔静脉壁支的主要功能是确保血液的顺畅回流,维持正常的血液循环。

2. 颈部腔静脉壁支:颈部腔静脉壁支主要负责将来自大脑和颈部周围组织的静脉血送回心脏。

它的畅通与否直接影响到脑部血液供应的充足性和正常功能的维持。

3. 胸部腔静脉壁支:胸部腔静脉壁支主要负责将胸腔内脏器官的静脉血汇入主要的腔静脉。

它承担着将氧气和养分供应至胸腔器官、同时将代谢产物和废物从胸腔器官排出的重要功能。

二、脏支:

1. 肠系膜脏支:肠系膜脏支是位于腹腔内的一组血管,主要负责将肠道的静脉血送回门静脉系统。

肠系膜脏支的畅通与否直接关系到肠道的血液供应和正常的消化功能。

2. 肝脏脏支:肝脏脏支是将肝脏组织内的静脉血汇入肝静脉的重要血管。

肝脏脏支起到了将肝脏代谢产物、毒素和废物排出体外的关键作用,同时也是肝脏接收和代谢来自肠道的养分的重要通道。

3. 肾脏脏支:肾脏脏支是将肾脏组织内的静脉血输送至肾静脉的主要血管。

肾脏脏支的功能是将肾脏代谢产物、废物和多余的液体排出体外,同时也是肾脏接收和过滤血液、调节体内水电解质平衡的重要通道。

腔静脉壁支和脏支在人体循环系统中扮演着重要的角色,它们通过输送和排出血液,维持着身体各组织器官的正常运作。

对于保持人体健康和生命活动的正常进行,它们的功能不可或缺。

下腔静脉变异度的超声评估,一文总结!1.引言1.1 概述下腔静脉是人体中最大的静脉之一,负责将血液从下半身输送至右心房。

下腔静脉变异度是指其在不同呼吸阶段下的形态和径向尺寸的变化程度。

传统上,下腔静脉变异度的评估主要依赖于放射性核素扫描或磁共振成像。

然而,随着超声技术的进一步发展,超声评估下腔静脉变异度已成为非侵入性、实时性较强的方法,被广泛应用于临床实践中。

本文旨在总结下腔静脉变异度的超声评估方法及其优势,并展望其在未来临床应用中的潜力。

在本章的引言部分,我们将首先概述下腔静脉及其变异度的背景和重要性,介绍该研究领域的研究现状和问题。

随后,我们将介绍本文的结构和内容安排,以指导读者了解文章的整体框架和内容。

通过对下腔静脉变异度的超声评估,我们可以了解其在不同呼吸阶段下的形态变化情况,揭示人体对不同生理和病理状态的适应性。

这对于临床诊断和治疗具有重要意义。

相比传统的放射性核素扫描或磁共振成像技术,超声评估具有非侵入性、无辐射、实时性强的优势,能够为医生提供更准确的信息,支持临床决策。

文章的正文部分将重点介绍下腔静脉变异度的超声评估方法。

我们将系统地介绍超声仪器的选择和参数设置,详细描述超声图像采集的步骤及其解析方法,以及下腔静脉变异度的定量分析方法。

同时,我们将探讨可能影响超声评估结果的因素,并提出相应的解决方案。

最后,结论部分将总结下腔静脉变异度的超声评估的优势,并展望其在未来临床应用中的潜力。

我们将强调超声评估在临床实践中的重要性,并提出进一步改进和发展的方向,以期为患者提供更好的医疗服务。

通过本文的撰写,我们希望能够全面、系统地介绍下腔静脉变异度的超声评估方法及其优势,为临床医生和研究人员提供参考和借鉴。

同时,我们也希望能够进一步推动超声技术在临床实践中的应用,提升医疗诊断和治疗水平,造福人类健康。

1.2文章结构1.2 文章结构本文将按照以下结构进行呈现:1. 引言:介绍背景和问题陈述,说明为何需要进行下腔静脉变异度的超声评估研究。

下腔静脉壁支和脏支的名称

下腔静脉是人体最大的静脉之一,它收集下肢、腹部和盆腔的静脉血,并将其运回心脏。

下腔静脉的壁支和脏支包括以下几个主要部分:

壁支:

1. 腹壁浅静脉:起自下肢外侧面和后面的皮下静脉网,注入大隐静脉。

2. 腹壁后静脉:起自腹壁深静脉和腰静脉,注入下腔静脉。

3. 直肠下静脉:起自直肠下段的静脉丛,注入髂内静脉。

4. 外阴静脉:起自外阴部的静脉丛,注入髂内静脉。

脏支:

1. 肝静脉:包括肝左、中、右静脉,收集肝脏的血液,注入下腔静脉。

2. 肾静脉:起自肾脏的静脉丛,注入下腔静脉。

3. 肾上腺静脉:起自肾上腺的静脉血,注入下腔静脉。

4. 卵巢静脉:起自卵巢的静脉血,注入下腔静脉。

这些壁支和脏支在下肢和腹部的静脉回流中起着重要的作用。

了解下腔静脉的解剖结构对于理解静脉系统的循环和相关疾病的诊断具有重要意义。

需要注意的是,静脉系统的解剖结构可能存在个体差异,而且在某些疾病状态下,静脉的分支和回流可能会发生改变。

如果你对特定的静脉解剖结构或相关疾病有更详细的问题,建议咨询医学专业人士或参考相关的医学教材。

下腔静脉癌栓分型[1]临床上依据癌栓近心端在下腔静脉内所处的解剖位置,可将下腔静脉癌栓分为4型:(1)肾静脉型(I型):癌栓在肾静脉开口上不超过2 cm;(2)肝下型(Ⅱ型):癌栓距肾静脉开口大于2 cm,但未超过肝门水平;(3)肝内型(Ⅲ型):癌栓超过肝门水平,但在横膈以下;(4)膈上型(Ⅳ型):癌栓超过横膈水平,可及右心房内。

下腔静脉临时滤器植入方法8例患者均采用贝朗公司Tempofilter II 临时下腔静脉滤器。

滤器植入时间为术前1天或手术日当天早晨。

植入术均在DSA室完成,患者平卧于DSA检查台,去枕,头偏向左侧,局麻下穿刺右侧颈内静脉,先导入5F猪尾巴导管至下腔静脉内癌栓近端,嘱患者屏气,以10ml/s的速度注射造影剂总量20ml,准确测量癌栓近心端距离右房开口的距离。

造影后交换0.035超滑导丝,如果导丝顺利通过癌栓与下腔静脉壁间隙进入下腔静脉肾下段,交换5F端侧孔导管,再次造影,以全面了解癌栓位置形态。

标记癌栓位置后沿导丝导入导入Tempofilter II 临时下腔静脉滤器的扩张器及输送鞘,到位后退出扩张器导入滤器释放,输送杆橄榄头固定于颈部皮下。

下腔静脉综合征转自37度医学网【概述】下腔静脉综合征(inferior vena cavasyndrome简称IVCS)是由于下腔静脉受邻近病变侵犯、压迫或腔内血栓形成等原因引起的下腔静脉部分或完全性阻塞,下腔静脉血液回流因之障碍而出现的一系列临床征侯群。

【病因】下腔静脉阻塞的首要原因是血栓形成。

欧美国家血栓形成发病率较高,乃起因于血液高凝状态。

血栓主要来源于下肢深静脉血栓向近侧繁衍扩展累及下腔静脉,其次是盆腔静脉血栓形成。

原发性下腔静脉血栓形成,临床上罕见。

下腔静脉肝后段或Eustachian瓣发育异常,引起先天性的下腔静脉隔膜阻塞。

病变初期隔膜呈筛状,随着其上开孔的日益闭合或纤维化而导致完全性阻塞,因此,可解释下腔静脉隔膜阻塞虽为先天性而症状出现较晚的原因。

下腔静脉狭窄是一种血管疾病,它的诊断标准主要包括以下几个方面。

首先,下腔静脉内径小于2厘米是诊断下腔静脉狭窄的重要标准。

下腔静脉是人体最大的静脉之一,负责将血液从下肢、腹部和盆腔等部位回流到心脏。

如果下腔静脉内径过小,会导致血流受阻,引起一系列的症状。

其次,经过医学影像学检查,如超声心动图、CT血管成像等,如果发现下腔静脉及肝静脉狭窄,狭窄远端官腔扩张,这也是下腔静脉狭窄的重要诊断依据。

这种狭窄可能导致肝脏淤血、门静脉高压等症状,对患者的健康造成严重影响。

此外,髂总静脉受压狭窄,左肾静脉远端明显扩张也是下腔静脉狭窄的常见表现。

这种表现可能与先天性血管发育异常、腹腔肿瘤等原因有关,需要通过进一步检查明确病因。

最后,患者伴随门静脉高压征象也是下腔静脉狭窄的重要表现之一。

门静脉高压是指门静脉系统压力升高,导致食管胃底静脉曲张、腹水、脾大等一系列症状。

如果发现患者有门静脉高压征象,应高度怀疑下腔静脉狭窄的可能。

综上所述,下腔静脉狭窄的诊断标准主要包括下腔静脉内径小于2厘米、下腔静脉及肝静脉狭窄、髂总静脉受压狭窄、左肾静脉远端明显扩张以及患者伴随门静脉高压征象等。

对于疑似下腔静脉狭窄的患者,应及时进行医学影像学检查和诊断,以便早期治疗和管理。