借代借喻的区别

- 格式:ppt

- 大小:44.00 KB

- 文档页数:16

《借喻和借代的不同》

小朋友们,今天咱们来聊聊借喻和借代的区别。

借喻呀,就像给一个东西起了个新名字。

比如说“月亮像个大圆盘”,这里把月亮比作大圆盘,这就是借喻。

借代呢,是用一个东西代替另一个东西。

比如“红领巾们在公园里做好事”,这里用“红领巾”代替少先队员,这就是借代。

小朋友们,能明白一点了吗?

《讲讲借喻借代的区别》

小朋友们,咱们来讲讲借喻和借代。

借喻啊,就像变魔法。

比如“我们是祖国的花朵”,把我们比作花朵,这是借喻。

借代呢,就像找替身。

像“那个大胡子叔叔来了”,用“大胡子”代替有大胡子的叔叔,这是借代。

再比如“一群白大褂走了过来”,用“白大褂”代替医生,这也是借代。

小朋友们,是不是有点懂啦?

《借喻与借代有啥不一样》

小朋友们,今天来说说借喻和借代有啥不一样。

借喻呀,是说一个东西像另一个东西。

比如“树上的苹果像小红灯笼”,这就是借喻。

借代呢,是用一个特点代替一个东西。

比如“黄头发的哥哥在打球”,用“黄头发”代替那个头发是黄色的哥哥,这就是借代。

小朋友们,要记住哦,别弄混啦!。

高中语文借喻和借代的区别介绍借喻和借代都是语文中常用的手法,但是又部分的学会说呢过总是分不清楚两者的区别,下面店铺的小编将为大家带来高中语文借代和借喻的区别介绍,希望能够帮助到大家。

高中语文借喻和借代的区别借喻和借代都是隐去本体,只出现客体(喻体或借体)的辞格,因而容易混淆,尤其是中学生,很难将两者区别开来。

下面介绍简便的辨析方法。

首先看本体和客体之间是否有相似性,没有相似性的肯定不是借喻。

如“旌旗十万斩阎罗”“南国烽烟正十年”中“旌旗”“烽烟”到底是借喻还是借代用法呢?先了解这两个词的含义。

旌旗:旗帜的通称,这里指部队。

烽烟:古代边境有敌人入侵时在高台上点燃起来作报警用的火,后泛指战火或战争。

大家想想,“旌旗”和“军队”,“烽烟”和“战争”之间没有任何相似性,因此可以判断这两词的用法不是借喻。

借代的本体和客体之间有相关性,借代用法就是借用和本体相关的事物来代指这个本体。

古代军队在行军和作战时都举着自己特有的旗帜,旗帜既用来区分敌我,又用来指明军队前进的方向。

因此可以用旌旗来代指军队。

“旌旗十万”即“十万旌旗”。

“旌旗”不能发出“斩”的动作,能发出“斩”的动作的肯定是人,所以“十万旌旗”指“十万军队”。

同理,古代一遇敌人侵犯,边境就燃狼烟报警,所以“烽烟”“狼烟”俨然成了战争的代名词。

“南国烽烟正十年”就是“南国战争正十年”。

所以,把握住借喻的本体和客体之间具有相似性、借代的本体和客体之间具有相关性这一特点,就能将二者区分开。

其次看能否转换成明喻,能转换成明喻的是借喻,不能转换成明喻的肯定不是借喻。

如“敌人像狗一样夹着尾巴逃跑了”运用的是明喻,换成借喻就是“这条狗夹着尾巴逃跑了”。

在上面两句中,本体是“敌人”,喻体是“狗”,喻词是“像”。

由明喻到借喻,只是省略了本体和喻词。

因此所有借喻只要增加本体和喻词都可以转换成明喻。

“旌旗十万斩阎罗”一句假设是借喻用法,“旌旗”是喻体,“军队”是本体,转换成明喻就成了“军队像十万旌旗一样斩掉了阎罗”,显然不成句子。

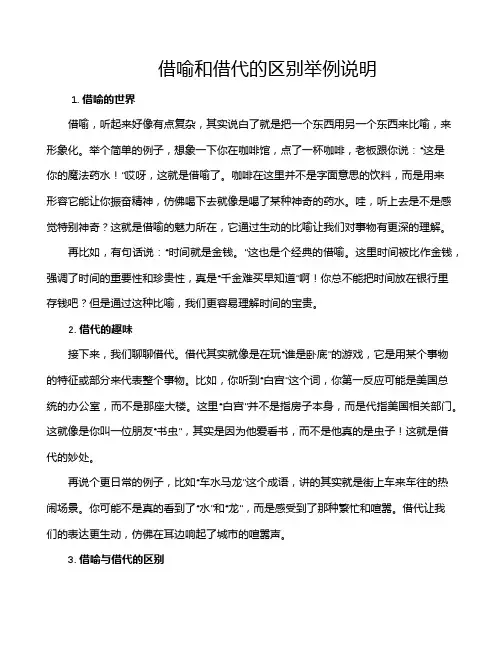

借喻和借代的区别举例说明1. 借喻的世界借喻,听起来好像有点复杂,其实说白了就是把一个东西用另一个东西来比喻,来形象化。

举个简单的例子,想象一下你在咖啡馆,点了一杯咖啡,老板跟你说:“这是你的魔法药水!”哎呀,这就是借喻了。

咖啡在这里并不是字面意思的饮料,而是用来形容它能让你振奋精神,仿佛喝下去就像是喝了某种神奇的药水。

哇,听上去是不是感觉特别神奇?这就是借喻的魅力所在,它通过生动的比喻让我们对事物有更深的理解。

再比如,有句话说:“时间就是金钱。

”这也是个经典的借喻。

这里时间被比作金钱,强调了时间的重要性和珍贵性,真是“千金难买早知道”啊!你总不能把时间放在银行里存钱吧?但是通过这种比喻,我们更容易理解时间的宝贵。

2. 借代的趣味接下来,我们聊聊借代。

借代其实就像是在玩“谁是卧底”的游戏,它是用某个事物的特征或部分来代表整个事物。

比如,你听到“白宫”这个词,你第一反应可能是美国总统的办公室,而不是那座大楼。

这里“白宫”并不是指房子本身,而是代指美国相关部门。

这就像是你叫一位朋友“书虫”,其实是因为他爱看书,而不是他真的是虫子!这就是借代的妙处。

再说个更日常的例子,比如“车水马龙”这个成语,讲的其实就是街上车来车往的热闹场景。

你可能不是真的看到了“水”和“龙”,而是感受到了那种繁忙和喧嚣。

借代让我们的表达更生动,仿佛在耳边响起了城市的喧嚣声。

3. 借喻与借代的区别好啦,借喻和借代虽然听起来像是一对好朋友,但它们之间可是有些差别的。

借喻更侧重于通过比喻的方式让我们看到事物的特征,而借代则是通过代称来表示某个事物。

简单说,借喻是“你就像个太阳”,而借代则是“我喜欢你这颗星”。

前者强调的是比喻的感觉,后者则是直接用某个词来替代另一个。

这就好比喝饮料,借喻就像是喝橙汁,你可以感受到那种清新的味道,借代就像是喝水,简单直接,不需要多说。

这两者在我们的日常生活中随处可见,感觉就像是调味品,让我们的语言更加丰富多彩。

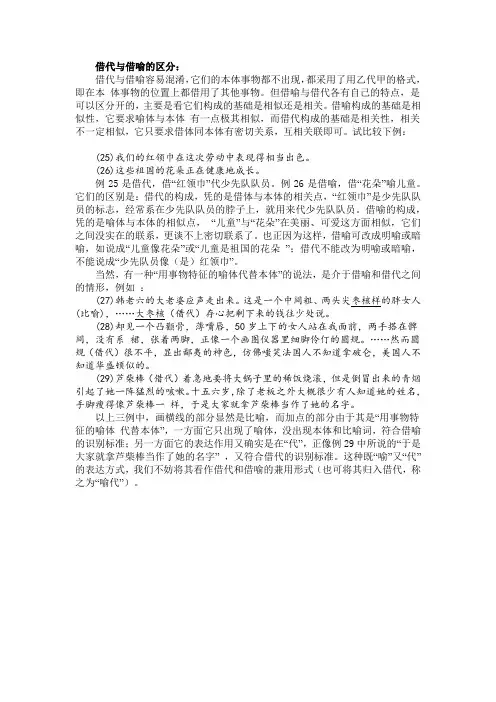

借代与借喻的区分:借代与借喻容易混淆,它们的本体事物都不出现,都采用了用乙代甲的格式,即在本体事物的位置上都借用了其他事物。

但借喻与借代各有自己的特点,是可以区分开的,主要是看它们构成的基础是相似还是相关。

借喻构成的基础是相似性,它要求喻体与本体有一点极其相似,而借代构成的基础是相关性,相关不一定相似,它只要求借体同本体有密切关系,互相关联即可。

试比较下例:(25)我们的红领巾在这次劳动中表现得相当出色。

(26)这些祖国的花朵正在健康地成长。

例25是借代,借“红领巾”代少先队队员。

例26是借喻,借“花朵”喻儿童。

它们的区别是:借代的构成,凭的是借体与本体的相关点,“红领巾”是少先队队员的标志,经常系在少先队队员的脖子上,就用来代少先队队员。

借喻的构成,凭的是喻体与本体的相似点,“儿童”与“花朵”在美丽、可爱这方面相似,它们之间没实在的联系,更谈不上密切联系了。

也正因为这样,借喻可改成明喻或暗喻,如说成“儿童像花朵”或“儿童是祖国的花朵”;借代不能改为明喻或暗喻,不能说成“少先队员像(是)红领巾”。

当然,有一种“用事物特征的喻体代替本体”的说法,是介于借喻和借代之间的情形,例如:(27)韩老六的大老婆应声走出来。

这是一个中间粗、两头尖枣核样的胖女人(比喻),……大枣核(借代)存心把剩下来的钱往少处说。

(28)却见一个凸颧骨,薄嘴唇,50岁上下的女人站在我面前,两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。

……然而圆规(借代)很不平,显出鄙夷的神色,仿佛嗤笑法国人不知道拿破仑,美国人不知道华盛顿似的。

(29)芦柴棒(借代)着急地要将大锅子里的稀饭烧滚,但是倒冒出来的青烟引起了她一阵猛烈的咳嗽。

十五六岁,除了老板之外大概很少有人知道她的姓名,手脚瘦得像芦柴棒一样,于是大家就拿芦柴棒当作了她的名字。

以上三例中,画横线的部分显然是比喻,而加点的部分由于其是“用事物特征的喻体代替本体”,一方面它只出现了喻体,没出现本体和比喻词,符合借喻的识别标准;另一方面它的表达作用又确实是在“代”,正像例29中所说的“于是大家就拿芦柴棒当作了她的名字”,又符合借代的识别标准。

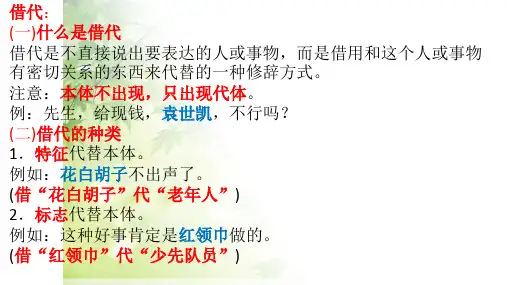

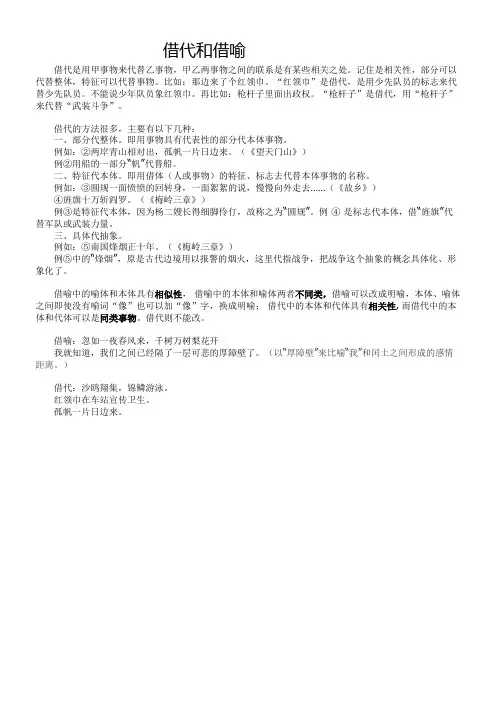

借代和借喻借代是用甲事物来代替乙事物,甲乙两事物之间的联系是有某些相关之处。

记住是相关性,部分可以代替整体,特征可以代替事物。

比如:那边来了个红领巾。

“红领巾”是借代,是用少先队员的标志来代替少先队员。

不能说少年队员象红领巾。

再比如:枪杆子里面出政权。

“枪杆子”是借代,用“枪杆子”来代替“武装斗争”。

借代的方法很多,主要有以下几种:一、部分代整体。

即用事物具有代表性的部分代本体事物。

例如:②两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

(《望天门山》)例②用船的一部分“帆”代替船。

二、特征代本体。

即用借体(人或事物)的特征、标志去代替本体事物的名称。

例如:③圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走去……(《故乡》)④旌旗十万斩阎罗。

(《梅岭三章》)例③是特征代本体,因为杨二嫂长得细脚伶仃,故称之为“圆规”。

例④是标志代本体,借“旌旗”代替军队或武装力量。

三、具体代抽象。

例如:⑤南国烽烟正十年。

(《梅岭三章》)例⑤中的“烽烟”,原是古代边境用以报警的烟火,这里代指战争,把战争这个抽象的概念具体化、形象化了。

借喻中的喻体和本体具有相似性,借喻中的本体和喻体两者不同类,借喻可以改成明喻,本体、喻体之间即使没有喻词“像”也可以加“像”字,换成明喻;借代中的本体和代体具有相关性, 而借代中的本体和代体可以是同类事物。

借代则不能改。

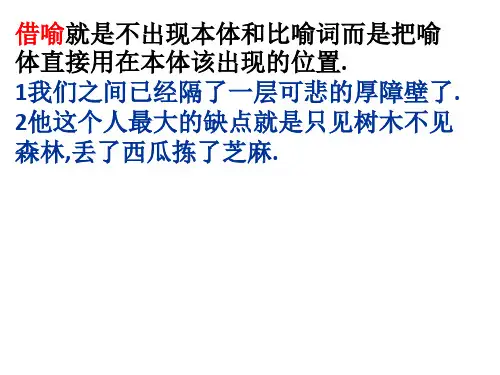

借喻:忽如一夜春风来,千树万树梨花开我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。

(以“厚障壁”来比喻“我”和闰土之间形成的感情距离。

)借代:沙鸥翔集,锦鳞游泳。

红领巾在车站宣传卫生。

孤帆一片日边来。

如何区分借喻和借代借喻和借代都是隐去本体,只出现客体(喻体或借体)的辞格,因而容易混淆,尤其是中学生,很难将两者区别开来。

下面是小编为大家整理的关于如何区分借喻和借代,希望对您有所帮助。

欢迎大家阅读参考学习!如何区分借喻和借代首先看本体和客体之间是否有相似性,没有相似性的肯定不是借喻。

如旌旗十万斩阎罗南国烽烟正十年中旌旗烽烟到底是借喻还是借代用法呢?先了解这两个词的含义。

旌旗:旗帜的通称,这里指部队。

烽烟:古代边境有敌人入侵时在高台上点燃起来作报警用的火,后泛指战火或战争。

大家想想,旌旗和军队,烽烟和战争之间没有任何相似性,因此可以判断这两词的用法不是借喻。

借代的本体和客体之间有相关性,借代用法就是借用和本体相关的事物来代指这个本体。

古代军队在行军和作战时都举着自己特有的旗帜,旗帜既用来区分敌我,又用来指明军队前进的方向。

因此可以用旌旗来代指军队。

旌旗十万即十万旌旗。

旌旗不能发出斩的动作,能发出斩的动作的肯定是人,所以十万旌旗指十万军队。

同理,古代一遇敌人侵犯,边境就燃狼烟报警,所以烽烟狼烟俨然成了战争的代名词。

南国烽烟正十年就是南国战争正十年。

所以,把握住借喻的本体和客体之间具有相似性、借代的本体和客体之间具有相关性这一特点,就能将二者区分开。

其次看能否转换成明喻,能转换成明喻的是借喻,不能转换成明喻的肯定不是借喻。

如敌人像狗一样夹着尾巴逃跑了运用的是明喻,换成借喻就是这条狗夹着尾巴逃跑了。

在上面两句中,本体是敌人,喻体是狗,喻词是像。

由明喻到借喻,只是省略了本体和喻词。

因此所有借喻只要增加本体和喻词都可以转换成明喻。

旌旗十万斩阎罗一句假设是借喻用法,旌旗是喻体,军队是本体,转换成明喻就成了军队像十万旌旗一样斩掉了阎罗,显然不成句子。

同理,假设南国烽烟正十年运用的是借喻手法,那么烽烟是喻体,战争是本体,转换成明喻就成了南国的战争像烽烟一样整整十年,显然不成句子。

因此可以断定以上两句不是借喻用法。

简述借代与借喻的区别。

“借代”与“借喻”的区别:

一、侧重点不同:

1、借喻侧重表达本体和喻体之间的相似性。

2、借代则侧重说明本体和借体之间的相关性。

二、作用不同:

1、借喻的作用是使本体形象化。

2、借代的作用是给本体换个名称。

三、修辞手法不同:

1、借代是一种修辞手法,指不直接把所要说的事物名称说出来,而用跟它有关系的另一种事物的名称来称呼它。

借代,顾名思义便是借一物来代替另一物出现,因此多数借代词为名词。

使用时,必须考虑替代的正当性与通用性,尽量化简为繁,并且要让文义通顺。

并且,此时的借代一般是类似于以小见大,用小事物来反映大的局面或情况,使句子更形象具体。

2、借喻是比喻的一种。

是以喻体来代替本体,本体和喻词都不出现,直接把甲(本体)说成乙(喻体)。

借喻由于只有喻体出现,所以能产生更加深厚、含蓄的表达效果,同时也使语言更加简洁。

借喻与借代借喻是比喻的一种,它不同于借代。

例如有这样一个例句:敌人布下天罗网,韩英不幸入铁窗。

敌人布下的层层包围与“天罗网”相似,“天罗网”是运用了借喻的修辞手法;“铁窗”与监牢有关系,是监牢的一部分,在句中代替了监牢,这是运用了借代的修辞手法。

由此可归纳出:构成借喻和借代的不同基椽—相似性、相关性是区分二者的重要尺度;借喻的基础是相似性;借代的基础是相关性。

借喻与借代难以区别怎么办借喻和借代就像修辞王国中的一对“孪生兄弟”,常顽皮地出现在同学们面前,使刚接触它们的同学张冠李戴,分辨不清。

其实只要弄清它们各自的特征,找出不同之处,就不难区别了。

同学们都知道,比喻是要有本体、喻体和喻词的。

借喻作为一种特殊的比喻,没有喻词,本体一般也不在本句中出现,而是直接把本体说成喻体,这样可以突出本体的某种特性。

例如小学语文课本中《瀑布》里的句子:“千丈青山衬着一道白银。

”“好伟大呀,一座珍珠的屏!”这两个句子都只出现了喻体“白银”和“珍珠的屏”,而本体“瀑布”都未出现,也没有比喻词。

只是利用“白银”和“珍珠的屏”来突出瀑布的颜色和形状。

由此看来,借喻的本体和喻体在某一方面是有相似之处的,这是借喻的一个重要特征。

借代又叫“换名”,它不直说某人或某事物的名称,而是借与它密切相关的名称去代替。

本体和借体之间无相似之处,但有紧密联系,表面上是两种事物,实际上是一种事物。

例如小学课文《粜米》中的句子:“迎面来了几个旧毡帽”。

毡帽是物,而同学们通过学习课文都知道这里“毡帽”是指来粜米的农民。

这是为什么呢?因为毡帽是江浙一带农民常戴的帽子,所以同学们通过联想,就知道了所指,就像一提“羊肚头巾”我们就会联想到陕北农民,而一提起“小花帽”我们就会联想起维吾尔族老乡一样。

由引可见本体和借体(替代本体的事物)虽不相似,但有不可分离的关系。

利用本体和借体之间的关系,产生的艺术换名,可以引人联想,使表达的事物形象突出,特色鲜明。

通过比较,我们不难看出,借喻是喻中有代,但以比喻为主。