2021年借喻和借代的区别

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:6

高中语文借喻和借代的区别介绍借喻和借代都是语文中常用的手法,但是又部分的学会说呢过总是分不清楚两者的区别,下面店铺的小编将为大家带来高中语文借代和借喻的区别介绍,希望能够帮助到大家。

高中语文借喻和借代的区别借喻和借代都是隐去本体,只出现客体(喻体或借体)的辞格,因而容易混淆,尤其是中学生,很难将两者区别开来。

下面介绍简便的辨析方法。

首先看本体和客体之间是否有相似性,没有相似性的肯定不是借喻。

如“旌旗十万斩阎罗”“南国烽烟正十年”中“旌旗”“烽烟”到底是借喻还是借代用法呢?先了解这两个词的含义。

旌旗:旗帜的通称,这里指部队。

烽烟:古代边境有敌人入侵时在高台上点燃起来作报警用的火,后泛指战火或战争。

大家想想,“旌旗”和“军队”,“烽烟”和“战争”之间没有任何相似性,因此可以判断这两词的用法不是借喻。

借代的本体和客体之间有相关性,借代用法就是借用和本体相关的事物来代指这个本体。

古代军队在行军和作战时都举着自己特有的旗帜,旗帜既用来区分敌我,又用来指明军队前进的方向。

因此可以用旌旗来代指军队。

“旌旗十万”即“十万旌旗”。

“旌旗”不能发出“斩”的动作,能发出“斩”的动作的肯定是人,所以“十万旌旗”指“十万军队”。

同理,古代一遇敌人侵犯,边境就燃狼烟报警,所以“烽烟”“狼烟”俨然成了战争的代名词。

“南国烽烟正十年”就是“南国战争正十年”。

所以,把握住借喻的本体和客体之间具有相似性、借代的本体和客体之间具有相关性这一特点,就能将二者区分开。

其次看能否转换成明喻,能转换成明喻的是借喻,不能转换成明喻的肯定不是借喻。

如“敌人像狗一样夹着尾巴逃跑了”运用的是明喻,换成借喻就是“这条狗夹着尾巴逃跑了”。

在上面两句中,本体是“敌人”,喻体是“狗”,喻词是“像”。

由明喻到借喻,只是省略了本体和喻词。

因此所有借喻只要增加本体和喻词都可以转换成明喻。

“旌旗十万斩阎罗”一句假设是借喻用法,“旌旗”是喻体,“军队”是本体,转换成明喻就成了“军队像十万旌旗一样斩掉了阎罗”,显然不成句子。

如何区分借代和借喻借代和借喻是两种修辞手法,二者有相似点,都是本体不出现,所以极易混淆。

要准确区分,必须从二者的本质入手。

借代是借用一事物的名称代替与之相关的另一事物的名称的修辞手法。

被代替的人或事物叫本体,在句中不出现;出现在句子中取代本体的人或事物,叫借体。

借代有几种类型:特征代本体,部分代整体,工具代本体,具体代抽象等。

最常见的是特征代本体。

特征代本体指用人或事物的某些特征代替它本来的名称。

如:鲁迅在《药》中的几处借代:“花白胡子一面说,一面走到康大叔面前”,“红眼睛原知道他家里只有一个老娘”,“壁角的驼背忽然高兴起来”,三个句子中分别用“花白胡子”代替胡子已花白的人;用“红眼睛”代替牢头阿义,因为他的眼睛布满血丝;用“驼背”代替来华老栓家喝茶的茶客――背有点驼的五少爷。

这里的“花白胡子”“红眼睛”“驼背”抓住了三个人某些部位的特征,用某人区别于其他人的特征代替本人,非常形象,属于特征代本体。

还有:用“旧毡帽”代替头戴旧毡帽的人,用“三角眼”代替眼睛是三角形的人,用“大金牙”代替镶着金牙的人,也是特征代本体。

工具代本体指用某人常使用的工具代替他本人的方法。

如:“眼镜”代替常戴眼镜的人。

部分代整体指用一类事物的一部分代替这类事物的方法,如:用“雷锋”代替所有做好事的人。

不管哪种形式的借代,本体和借体之间都必须有密切的关系,两种事物没有关系,不能构成借代。

借喻是借用与之有相似点的人或事物代替另一事物的一种修辞方法,被代替的事物叫本体,不出现;出现在句中代替本体的事物叫喻体。

它是比喻的一种形式,必须建立在明喻的基础上,即首先能构成一个比喻,只是比喻的本体不出现,直接用喻体代替本体,所以,都能还原成明喻“甲像乙”的形式。

如:鲁迅在《故乡》中,有这样一段话:“我吃了一吓,赶忙抬起头,却见一个凸颧骨、薄嘴唇,五十岁上下的女人站住我面前,两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。

如何区分借喻和借代 借喻和借代都是隐去本体,只出现客体(喻体或借体)的辞格,因⽽容易混淆,尤其是中学⽣,很难将两者区别开来。

下⾯是⼩编为⼤家整理的关于如何区分借喻和借代,希望对您有所帮助。

欢迎⼤家阅读参考学习! 如何区分借喻和借代 ⾸先看本体和客体之间是否有相似性,没有相似性的肯定不是借喻。

如旌旗⼗万斩阎罗南国烽烟正⼗年中旌旗烽烟到底是借喻还是借代⽤法呢?先了解这两个词的含义。

旌旗:旗帜的通称,这⾥指部队。

烽烟:古代边境有敌⼈⼊侵时在⾼台上点燃起来作报警⽤的⽕,后泛指战⽕或战争。

⼤家想想,旌旗和军队,烽烟和战争之间没有任何相似性,因此可以判断这两词的⽤法不是借喻。

借代的本体和客体之间有相关性,借代⽤法就是借⽤和本体相关的事物来代指这个本体。

古代军队在⾏军和作战时都举着⾃⼰特有的旗帜,旗帜既⽤来区分敌我,⼜⽤来指明军队前进的⽅向。

因此可以⽤旌旗来代指军队。

旌旗⼗万即⼗万旌旗。

旌旗不能发出斩的动作,能发出斩的动作的肯定是⼈,所以⼗万旌旗指⼗万军队。

同理,古代⼀遇敌⼈侵犯,边境就燃狼烟报警,所以烽烟狼烟俨然成了战争的代名词。

南国烽烟正⼗年就是南国战争正⼗年。

所以,把握住借喻的本体和客体之间具有相似性、借代的本体和客体之间具有相关性这⼀特点,就能将⼆者区分开。

其次看能否转换成明喻,能转换成明喻的是借喻,不能转换成明喻的肯定不是借喻。

如敌⼈像狗⼀样夹着尾巴逃跑了运⽤的是明喻,换成借喻就是这条狗夹着尾巴逃跑了。

在上⾯两句中,本体是敌⼈,喻体是狗,喻词是像。

由明喻到借喻,只是省略了本体和喻词。

因此所有借喻只要增加本体和喻词都可以转换成明喻。

旌旗⼗万斩阎罗⼀句假设是借喻⽤法,旌旗是喻体,军队是本体,转换成明喻就成了军队像⼗万旌旗⼀样斩掉了阎罗,显然不成句⼦。

同理,假设南国烽烟正⼗年运⽤的是借喻⼿法,那么烽烟是喻体,战争是本体,转换成明喻就成了南国的战争像烽烟⼀样整整⼗年,显然不成句⼦。

因此可以断定以上两句不是借喻⽤法。

“借喻”和“借代”的区别你知道吗?修辞手法就好像是文章的调色盘,为我们的文章增添色彩,营造意蕴。

可能自中学之后这个基础的语法手段我们就没有再系统地学习了,所以我们很多人其实只会使用比喻、拟人、夸张、排比这几种非常常见和容易的修辞方法。

事实上修辞手法一共有六十三大类,七十八小类。

可见我们会的只九牛之一毛,今天这一篇文章我跟大家讲一讲“借喻”和“借代”这两种修辞手法以及它们的区别。

(一)借喻借喻是比喻的一种。

我们知道比喻也分很多小类,其中较为人知的是明喻、暗喻和借喻。

我们分别给大家做一个讲解这样有助于我们更好地理解借喻。

明喻:本体、喻词和喻体同时出现。

常用的喻词有:像、好像、好似、如、有如、如同、恰似、仿佛......【例1】他动也不动(本体),彷如(喻词)石像(喻体)。

隐喻(又称暗喻):本体、喻体同时出现,但用「是」、「成」、「成为」、「变为」等系词代替「像」一类的喻词。

【例2】母亲啊!你(本体)是(喻词)荷叶(喻体),我(本体)是(喻词)红莲(喻体)。

借喻:以喻体来代替本体,本体和喻词都不出现【例3】看吧,狂风紧紧抱起一层层巨浪,恶狠狠地将它们甩到悬崖上,把这些大块的翡翠(喻体)摔成尘雾和碎末。

我们要注意两点:⒈在比喻句中本体和喻体必须是性质不同的两类事物;⒉本体和喻体之间必须有相似点。

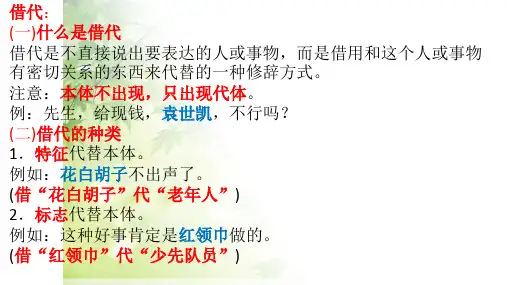

(二)借代借代不直接说出所要表述的人或事物,而是借用和本体相关的事物来代指这个本体。

它强调两事物间的相关点。

其作用是以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以事代情。

借代的种类:①特征代本体。

例如:大胡子凶神恶煞地吼叫着。

②具体代抽象。

例如:不拿群众一针一线。

③专名代泛称。

例如:我们的时代需要千千万万个雷锋。

国家公务员| 事业单位| 村官| 选调生| 教师招聘| 银行招聘| 信用社| 乡镇公务员| 各省公务员|④人名代著作。

例如:我们要多读点鲁迅。

⑤部分代整体。

例如:吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。

⑥地名代本体。

例如:延安还是西安?要划清这种界限。

举例说明借喻和借代的区别在哪借喻和借代的相同点是都只出现借体,不出现本体。

不同点:①二者的构成基础不同,借喻的构成基础是事物之间的相似关系,借代的构成基础是事物之间的相关性。

②借喻是比喻的一种,因而可以还原为明喻格式,借代不能还原。

举例说明借喻和借代的区别在哪1借喻和借代的主要区别第一,构成基础不同。

“借代”着重于事物间的相关性,即借体与本体之间存在着实实在在的依存关系,运用时离不开具体的语境。

如:“那边来了一队红领巾。

”“红领巾”是少先队员的标志,二者之间存在着实实在在的联系。

“借喻”着重于事物间的相似性,二者之间的关系是虚的,没有必然性。

如:“落日洒下一河碎银。

”“碎银”与“落日照在河水上”在“闪闪发光”这一点具有相似之处,但没有必然的联系,运用时要富于联想。

第二,作用不同。

借代的作用重在“代”,用借体来代本体,是代而不喻;借喻的作用重在“喻”,用喻体代本体,是喻中有代。

借喻一般可改为明喻或暗喻,借代则不能2明喻暗喻借喻借代区别比喻句的三种形式:明喻、暗喻和借喻。

反过来说明喻、暗喻和借喻都是比喻句。

1、明喻是本体、喻体、比喻词都出现,比喻词常用“像”“好像”“仿佛”“犹如”等。

例如:长城像一条长龙。

这个句子中,“长城”是本体,“像”是比喻词,“一条长龙”是喻体2、暗喻是本体、喻体都出现,比喻词常用“是”“变成”“成了”“构成”等。

例如:山间的云雾构成了一幅精妙的山水画。

这个句子中“山间的云雾”是本体,“构成”是比喻词,“一幅精妙的山水画”是喻体。

3、借喻是借用喻体代替本体,即只出现喻体,本体和比喻词均不出现。

例如:落光了叶子的柳树上挂满了毛茸茸、亮晶晶的银条儿。

以上这个句子中,本体、比喻词均没有出现,喻体是“银条儿”而借代则是区别于比喻的另一种修辞手法。

即说话或写文章时不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它密切相关的人或事物来代替的修辞方法。

被替代的叫“本体”,替代的叫“借体”,“本体”不出现,用“借体”来代替。

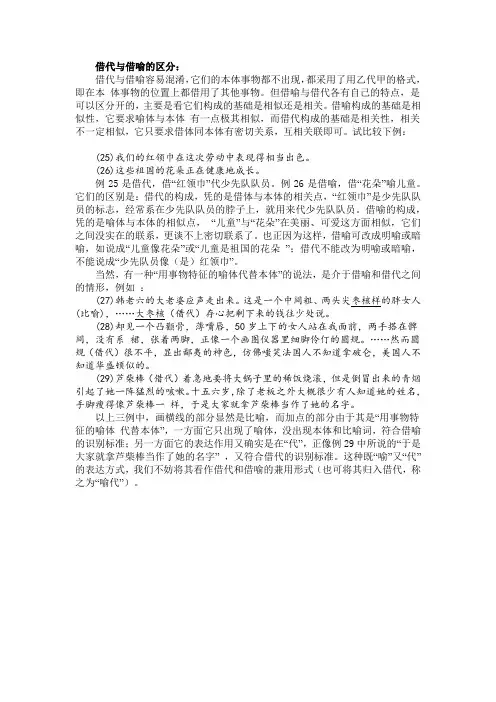

借代与借喻的区分:借代与借喻容易混淆,它们的本体事物都不出现,都采用了用乙代甲的格式,即在本体事物的位置上都借用了其他事物。

但借喻与借代各有自己的特点,是可以区分开的,主要是看它们构成的基础是相似还是相关。

借喻构成的基础是相似性,它要求喻体与本体有一点极其相似,而借代构成的基础是相关性,相关不一定相似,它只要求借体同本体有密切关系,互相关联即可。

试比较下例:(25)我们的红领巾在这次劳动中表现得相当出色。

(26)这些祖国的花朵正在健康地成长。

例25是借代,借“红领巾”代少先队队员。

例26是借喻,借“花朵”喻儿童。

它们的区别是:借代的构成,凭的是借体与本体的相关点,“红领巾”是少先队队员的标志,经常系在少先队队员的脖子上,就用来代少先队队员。

借喻的构成,凭的是喻体与本体的相似点,“儿童”与“花朵”在美丽、可爱这方面相似,它们之间没实在的联系,更谈不上密切联系了。

也正因为这样,借喻可改成明喻或暗喻,如说成“儿童像花朵”或“儿童是祖国的花朵”;借代不能改为明喻或暗喻,不能说成“少先队员像(是)红领巾”。

当然,有一种“用事物特征的喻体代替本体”的说法,是介于借喻和借代之间的情形,例如:(27)韩老六的大老婆应声走出来。

这是一个中间粗、两头尖枣核样的胖女人(比喻),……大枣核(借代)存心把剩下来的钱往少处说。

(28)却见一个凸颧骨,薄嘴唇,50岁上下的女人站在我面前,两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。

……然而圆规(借代)很不平,显出鄙夷的神色,仿佛嗤笑法国人不知道拿破仑,美国人不知道华盛顿似的。

(29)芦柴棒(借代)着急地要将大锅子里的稀饭烧滚,但是倒冒出来的青烟引起了她一阵猛烈的咳嗽。

十五六岁,除了老板之外大概很少有人知道她的姓名,手脚瘦得像芦柴棒一样,于是大家就拿芦柴棒当作了她的名字。

以上三例中,画横线的部分显然是比喻,而加点的部分由于其是“用事物特征的喻体代替本体”,一方面它只出现了喻体,没出现本体和比喻词,符合借喻的识别标准;另一方面它的表达作用又确实是在“代”,正像例29中所说的“于是大家就拿芦柴棒当作了她的名字”,又符合借代的识别标准。

“借代”和“借喻”有什么区别?

读音是一个汉语词汇,一指文字的读法;二指语言的发音。

下面是店铺给大家带来“借代”和“借喻”有什么区别?希望对大家有帮助。

最常用的方法是还原法。

借喻是一种省略了本体和比喻词的比喻,完全可以根据具体语境把本体找出来,再加一个“像”字将借喻还原成明喻的形式。

比如:燕雀安知鸿鹄之志哉?“燕雀”和“鸿鹄”都是借喻,我们把它们还原成明喻形式:那些目光短浅的人好象渺小的燕雀;自己好象翱翔万里的'鸿鹄。

借代是用甲事物来代替乙事物,甲乙两事物之间的联系是有某些相关之处。

比如:那边来了个红领巾。

“红领巾”是借代,是用少先队员的标志来代替少先队员。

不能说少年队员像红领巾。

再比如:枪杆子里面出政权。

“枪杆子”是借代,用“枪杆子”来代替“武装斗争”。

因为“武装斗争”必须得用枪杆子,二者之间有联系。

不能说武装斗争像枪杆子。

懂了吗?。

中学语文古诗文中借喻与借代区别指导区别借喻与借代,主要把握是相似性,还是相关性:原事物与代替它的事物之间,如果具有相似性,就是借喻;具有相关性,就是借代。

借代是用一小部分代整体,例如操场有一群红领巾,红领巾为借代,借喻是比喻的一种,分为明喻暗喻借喻三种。

借喻与借代的区别:1、借喻的本质是“喻”,虽然它的本体和喻词都不出现,但隐含着可比的对象(即本体)。

而借代的本质是“代”,是以事物的某种特征来代指本体,并没有可比对象。

2、借喻因为是“喻”,一般可补进“本体”和“喻词”。

借代则没有可比物,无法这样补进。

3、借喻一般可以对未出现的本体起描写作用。

借代却只能起”代“的作用,其代用的词大多是名词或名词性短语,不能起描写作用。

借代:不直接说出某人或某事物的名称,而是借与它密切相关的名称去代替。

第一,以事物的特征、属性代替该事物。

如唐白居易《大林寺桃花》:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

”其中的“芳菲”即指花的香味,这里指代花。

第二,以部分代全体。

也就是以事物的主要部分代指该事物。

比如,范仲淹的《岳阳楼记》中“沙鸥翔集,锦鳞游泳”中“鳞”,是鱼的特征,这里代指鱼。

又如,唐代诗人刘禹锡的《酬乐天锡州初逢席上见赠》中的诗句:“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

”其中“帆”是船的一部分,这里代指整个船。

第三,以人物生理特征或标志代人物比如晋陶渊明《桃花源记》:“黄发垂髫,并怡然自得。

”古人认为,老人头发由白转黄是一种长寿的象征。

黄发,这里指代老人。

垂髫,本是儿童的一种发型,这里代指儿童。

又如,诸葛亮《出师表》:臣本布衣,躬耕于南阳。

布衣,古代平民穿的衣服,这里代指平民。

第四,以专用名称代通用名称唐白居易《琵琶行》:“曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。

”其中“善才”是人名,善弹琵琶,后来就用他的名字泛指琵琶名师。

秋娘是唐代一位歌舞名妓,后来泛指长于歌舞女子。

借喻:是比喻的一种,比较特殊。

不出现本体和比喻词,而是借用喻体直接代替本体。

如何区分借代和借喻借代和借喻是修辞手法中常见的两种,用于增强表达的力度和形象感。

虽然在表达上具有相似之处,但在使用方法和含义上存在区别。

下面将详细介绍借代和借喻的定义、区别和例子,并提供一些判断和运用这两种修辞手法的指导。

首先,借代指的是用一个与所要表达的事物相关联的词语、句子或形象来取代该事物的说法。

通常,借代表达的是一种间接的、隐晦的说法,通过间接地指代来表达被指代事物的特点、特征或情感。

借代常用于文学作品中,能够使文本更富有诗意、情感和神秘感。

借代的使用可以使文章更为曲折、迷离,增加读者的阅读乐趣。

例如在李白的《静夜思》中,“床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

”这里的“明月”作为借代手法,代指夜空中的月亮,但由于是用“床前明月光”的说法来间接指代夜空中的月亮,使诗句更具诗意和神秘感。

与此相比,借喻是运用一种事物或概念来比拟表达另一种事物。

借喻的目的在于通过对比和象征性的比喻,使得表达更加生动、形象,并增加读者的体验感。

该修辞手法常用于描写、说明和比较中,可以被广泛应用于日常的交流和写作中。

借喻的使用可以使得表达更贴切、生动。

例如,我们常用“狮子般勇敢”来形容一个人非常勇敢,此处的“狮子”即为借喻,用来比喻人的勇敢性格,增加了描述的形象感。

在区分借代和借喻时,最关键的区别是指代关系的直接性和间接性。

借代通常是通过间接的方式来表示所要表达的事物,通过其他事物或词语来间接指代,它是一种词义上的替换。

而借喻则是通过比喻的方式,将一个事物或概念直接拿来比喻另一个事物,是一种形象上的比拟。

此外,借代多用于文学作品,语言更加曲折、含蓄,适用于诗歌和叙事等文学形式。

而借喻更常用于日常的交流和写作中,可以非常贴近生活,并且更加直观形象。

在实际运用时,我们可以根据具体的表达目的和语境来选择借代还是借喻。

借代适用于那些需要引起读者联想、开启想象力,并且增加诗意和神秘感的场景。

而借喻适用于需要生动形象地比喻、直接表达特点和情感的情况,可以更好地引起读者共鸣。

借代和借喻的区别

侧重点不同:1、借喻侧重表达本体和喻体之间的相似性。

2、借代则侧重说明本体和借体之间的相关性。

作用不同:1、借喻的作用是使本体形象化。

2、借代的作用是给本体换个名称。

1

1、借代是一种修辞手法,指不直接把所要说的事物名称说出来,而用跟它有关系的另一种事物的名称来称呼它。

借代,顾名思义便是借一物来代替另一物出现,因此多数借代词为名词。

使用时,必须考虑替代的正当性与通用性,尽量化简为繁,并且要让文义通顺。

并且,此时的借代一般是类似于以小见大,用小事物来反映大的局面或情况,使句子更形象具体。

2、借喻是比喻的一种。

是以喻体来代替本体,本体和喻词都不出现,直接把甲(本体)说成乙(喻体)。

借喻由于只有喻体出现,所以能产生更加深厚、含蓄的表达效果,同时也使语言更加简洁。

区别借喻和借代可以从以下四个方面着手:⑴借喻的实质是“喻”,虽然它的本体和喻词都不呈现,但隐含着可比的对象(即本体)。

而借代的实质是“代”,是以事物的某种特征来代指本体,并没有可比对象。

⑵借喻因为是“喻”,一般可以补进“本体”和“喻词”。

借代则没有可比物,无法这样补进。

⑶借喻一般可以对未呈现的本体起描写作用。

借代却只能起”代“的作用,其代用的词年夜多是名词或名词性短语,不克不及起描写作用。

⑷在一篇文章中,如果前面呈现了“××像××”地比方句,后文直接使用喻体,这就成了借代了。

借喻是比方的一种,被比与用来作比的两个事物之间有相似点,没有相关性,因而本体、喻体之间即使没有喻词“像”也可以加“像”字,换成明喻。

借代是用相关的事物来替代所要表达的事物,本体与借体之间没有相似点,只有相关性,因而不克不及加“像”字换成明喻。

借喻之所以和借代容易混淆,就是因为两者都有要素一个借字,并且只有一个要素.一个事物呈现,即喻体和替代物.被比方的、被借代的本体均不呈现,中间也没有起连接的作用.尽管如此,他们终究不是同一修辞办法.因为一个喻,一个是代,我们应着重从相同中找出不合.1、借喻是借而不代,借代是代而不喻.2、借喻偏重“相似性”,借代偏重“相关性”.3、借喻可还原为明喻,借代则不克不及.借喻还原三个要素都可呈现,而借代只能是一个.总之,区分借喻和借代,除在概念上内涵上完全异懂外,不要在“借”字上迷惑,要从“喻”和“代”上去区别.最好办法就是把它们还原成三要素,孰是孰非,一目了然最可恨那些毒蛇猛兽,吃尽了(榨干了)我们的血肉。

⒈ 借喻是比方的一种,本体和喻体各代表的必须是两种实质不合的事物,不然不克不及构成比方如:①我们应当禁绝一切空话,可是主要的和首要的任务是把那些又长又臭的懒婆娘的裹脚,从速扔到垃圾桶里去。

(毛泽东《否决党八股》);②他擦过的玻璃,就像没有玻璃那样亮。

①句中“长而空的文章”(本体)和“又长又臭的懒婆娘的裹脚”(喻体)是两种实质不合的事物,能构成比方;②句中“玻璃”和“没有玻璃”不是两种实质不合的事物,不克不及构成比方。

什么叫借代,借代与借喻的辨别说话或写文章时不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它密切相关的人或事物来代替,这种修辞方法叫借代。

被替代的叫"本体",替代的叫"借体","本体"不出现,用"借体"来代替。

借代的方法很多,主要有以下几种:一、部分代整体。

即用事物具有代表性的部分代本体事物。

例如:②两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

(《望天门山》)例②用船的一部分“帆”代替船。

二、特征代本体。

即用借体(人或事物)的特征、标志去代替本体事物的名称。

例如:③圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走去……(《故乡》)④旌旗十万斩阎罗。

(《梅岭三章》)例③是特征代本体,因为杨二嫂长得细脚伶仃,故称之为“圆规”。

例④是标志代本体,借“旌旗”代替军队或武装力量。

三、具体代抽象。

例如:⑤南国烽烟正十年。

(《梅岭三章》)例⑤中的“烽烟”,原是古代边境用以报警的烟火,这里代指战争,把战争这个抽象的概念具体化、形象化了。

借代与借喻的区别借喻和借代都是隐去本体,只出现客体(喻体或借体)的辞格,因而容易混淆。

尤其是中学生,很难将两者区别开。

下面介绍一种简便的辨析方法。

首先看本体和客体之间是否有相似性,没有相似性的肯定不是借喻。

如“旌旗十万斩阎罗”“南国烽烟正十年”中“旌旗”“烽烟”到底是借喻还是借代用法呢? 先了解这两个词的含义。

旌旗:旗帜的通称,这里指部队。

烽烟:古代边境有敌人入侵时在高台上点燃起来作报警用的火,后泛指战火或战争。

大家想想,“旌旗”和“军队”,“烽烟”和“战争”之间没有任何相似性,因此可以判断这两词的用法不是借喻。

借代的本体和客体之间有相关性,借代用法就是借用和本体相关的事物来代指这个本体。

古代军队在行军和作战时都举着自己特有的旗帜,旗帜既用来区分敌我,又用来指明军队前进的方向。

因此可以用旌旗来代指军队。

“旌旗十万”即“十万旌旗”。

【推荐下载】借喻和借代的区别-实用word文档

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!

== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==

借喻和借代的区别

借喻和借代的区别

借喻之所以和借代容易混淆,就是因为二者都有要素一个借字,并且只有一个要素。

一个事物出现,即喻体和替代物。

被比喻的、被借代的本体均不出现,中间也没有起连接的作用。

尽管如此,他们终究不是同一修辞方法。

因为一个喻,一个是代,我们应着重从相同中找出不同。

1、借喻是借而不代,借代是代而不喻。

2、借喻侧重“相似性”,借代侧重“相关性”。

3、借喻可还原为明喻,借代则不能。

借喻还原三个要素都可出现,而借代只能是一个。

总之,区分借喻和借代,除了在概念上内涵上彻底异懂外,不要在“借”字上迷惑,要从“喻”和“代”上去区别。

最好办法就是把它们还原成三要素,孰是孰非,一目了然。

区别借喻和借代可以从以下四个方面着手:⑴借喻的实质是“喻”,虽然它的本体和喻词都不呈现,但隐含着可比的对象(即本体)。

而借代的实质是“代”,是以事物的某种特征来代指本体,并没有可比对象。

⑵借喻因为是“喻”,一般可以补进“本体”和“喻词”。

借代则没有可比物,无法这样补进。

⑶借喻一般可以对未呈现的本体起描写作用。

借代却只能起”代“的作用,其代用的词年夜多是名词或名词性短语,不克不及起描写作用。

⑷在一篇文章中,如果前面呈现了“××像××”地比方句,后文直接使用喻体,这就成了借代了。

欧阳光明(2021.03.07)

借喻是比方的一种,被比与用来作比的两个事物之间有相似点,没有相关性,因而本体、喻体之间即使没有喻词“像”也可以加“像”字,换成明喻。

借代是用相关的事物来替代所要表达的事物,本体与借体之间没有相似点,只有相关性,因而不克不及加“像”字换成明喻。

借喻之所以和借代容易混淆,就是因为两者都有要素一个借字,并且只有一个要素.一个事物呈现,即喻体和替代物.被比方的、被借代的本体均不呈现,中间也没有起连接的作用.尽管如此,他们终究不是同一修辞办法.因为一个喻,一个是代,我们应着重从相同中找出不合.

1、借喻是借而不代,借代是代而不喻.

2、借喻偏重“相似性”,借代偏重“相关性”.

3、借喻可还原为明喻,借代则不克不及.借喻还原三个要素都可呈现,而借代只能是一个.

总之,区分借喻和借代,除在概念上内涵上完全异懂外,不要在“借”字上迷惑,要从“喻”和“代”上去区别.最好办法就是把它们还原成三要素,孰是孰非,一目了然

最可恨那些毒蛇猛兽,吃尽了(榨干了)我们的血肉。

⒈借喻是比方的一种,本体和喻体各代表的必须是两种实质不合的事物,不然不克不及构成比方如:

①我们应当禁绝一切空话,可是主要的和首要的任务是把那些又长又臭的懒婆娘的裹脚,从速扔到垃圾桶里去。

(毛泽东《否决党八股》);②他擦过的玻璃,就像没有玻璃那样亮。

①句中“长而空的

文章”(本体)和“又长又臭的懒婆娘的裹脚”(喻体)是两种实质不合的事物,能构成比方;②句中“玻璃”和“没有玻璃”不是两种实质不合的事物,不克不及构成比方。

③山上挂着一条白带子。

借代中借体暗示的事物必须与本体暗示的事物相关,不然不克不及构成借代。

如:③他危坐在主宾席上,左边是米业巨商李老板,右边是商业巨头马会长。

在这群光头、毡帽、长衫、马褂中间,他有种鹤立鸡群的气度。

(石楠《张玉良传》)

句中“光头、毡帽、长衫、马褂”(借体)是“这些商业界上层人物”(本体)的特征和标记,它们之间具有相关性,能构成借代。

如果把句中的“光头、毡帽、长衫、马褂”改成“石头、桌子、电视机、书本”就不克不及构成借代。

⒉借喻偏重表达本体和喻体之间的相似性,借代则偏重说明本体和借体之间的相关性换言之,借喻的构成基础是相似性,借代的构成基础是相关性。

如:④我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。

(鲁迅《故乡》)⑤先生,给现洋钱,袁世凯,不成吗?(叶圣陶《多收了三五斗》)④句偏重说明“我和闰土之间的隔膜”与“厚障壁”之间有“深、厚,隔开两事物,使两事物产生界限”的相似性,是比方;⑤句则偏重说明“现洋钱”与“袁世凯”的相关性(“袁世凯”是“洋钱”的标识),是借代。

⒊借喻是喻中有代,而借代是代而不喻如:⑥他说,如果不打落水狗,他一旦跳起来,就要咬你,最低限度也要测你一身的污泥。

⑦你们这一车西瓜,也不必过秤,一百张“年夜团结”,我们包圆儿了。

(刘绍裳《柴禾妞子》)⑥句且“落水狗”比方并取代“挨了打的仇敌”

(或者“垮台人物”,)形象地说明了这种人概略可怜实际却凶狠的特性,是比方;⑦句用“年夜团结”取代10元一张的人民币(10元一张的人民币上印有暗示中国各族人民年夜团结的图案),但不是以“年夜团结”比方10元一张的人民币,是借代。

⒋借喻可改成明喻,借代则不克不及如:⑧忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

⑨马之悦鬼着哪,连替中农说几句公道话都是前怕狼后怕虎的,唯恐丢了乌纱帽。

⑧句可改成“树上顶着的白雪,就像一夜春风之后盛开的梨花”;而⑨句就不克不及说“官职”像“乌纱帽”。

⒌借喻的作用是使本体形象化,借代的作用是给本体换个名称如:⑩狂风紧紧抱着一层层巨浪,恶狠狠的将它们甩到悬崖上,把这些年夜块的翡翠摔成尘雾和碎末。

(高尔基《海燕》)?既要读点通俗的金庸,也要读些经典的茅盾。

⑩句用翡翠作比说明海浪,作用是使海浪给读者更加生动形象的印象;?句用作者取代作品,只是为了换个名称,便于称呼,使语言表达更加灵活。

①再比方鲁迅《故乡》中杨二嫂形象的描写和夏衍《包身工》中女工形象描写,都是区分借喻与借代的典范事例:“圆规”在鲁迅的《故乡》里呈现了四次;

①(杨二嫂)正像画图仪器里一个细脚伶仃的圆规。

②我也没见过这圆规式的姿势。

③然而圆规很不服,显出鄙夷的神色。

④圆规一面忿忿的转回身,一面絮絮的说,慢慢向外走。

前两处,是借圆规来形象地说明杨二嫂细脚伶仃的形象特征,作者着眼于杨二嫂与圆规形体上的相似,毫无疑问属于比方;后两处,因有前两个比方为基础,作者与读者已经把圆规和杨二嫂紧密联系在了一起,圆规自然成了和杨二嫂相关的工具,作者用圆规来取代

杨二嫂目的已不再是打比方,而是为了对杨二嫂换一个称号,当属借代。

部分代整体

即用事物具有代表性的部分代本体事物。

例如:两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

(《望天门山》)

用船的一部分“帆”取代船;

例如:晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

(《报答中书书》)

用鱼鳞取代鱼。

特征代本体

即用借体(人或事物)的特征、标记去取代本体事物的名称。

例如:旌旗十万斩阎罗。

(《梅岭三章》)

是标记代本体,借“旌旗”取代军队或武装力量。

例如:然而圆规很不服,显出鄙夷的神色,恍如嗤笑法国人不知道拿破仑,美国人不知道华盛顿似的。

(鲁迅《故乡》)

借细脚伶仃的“圆规”来取代身形极瘦的杨二嫂。

具体代笼统

例:1.南国烽烟正十年。

(《梅岭三章》)

例1中的“烽烟”,原是古代边疆用以报警的烟火,这里代指战争,把战争这个笼统的概念具体化、形象化了。

工具代本体

例如:1.比及惊蛰一犁土的季节,十家已有八户亮了囤底,揭不开锅。

(《榆钱饭》)

例1中的“囤”是装粮食的工具,用“亮了囤底”代指缺了粮;“锅”是做饭的工具,用“揭不开锅”代指没饭吃。

专名代泛称

用具有典范性的人或事物的专用名称取代本体事物的名称。

例如:1.你们杀死一个李公朴,会有千百万个李公朴站起来!(《最后一次讲演》)

例1中第二个“李公朴”,代指不怕流血牺牲,为争取民主和平而战斗的人们。

以结果代原因

例如:令人捧腹

捧腹是捧着肚子,捧腹的原因是呈现笑话或令人失笑的工具。

以“捧腹”的结果代之“笑话”等令人失笑的原因。

形象代本体

例如:上面坐着两个老爷,东边的一个是马褂,西边的一个是西装。