如何区分借代和借喻

- 格式:doc

- 大小:15.89 KB

- 文档页数:5

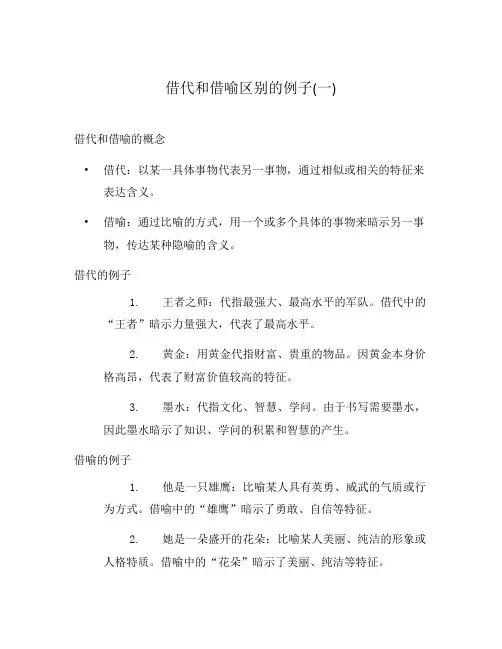

借代和借喻区别的例子(一)借代和借喻的概念•借代:以某一具体事物代表另一事物,通过相似或相关的特征来表达含义。

•借喻:通过比喻的方式,用一个或多个具体的事物来暗示另一事物,传达某种隐喻的含义。

借代的例子1.王者之师:代指最强大、最高水平的军队。

借代中的“王者”暗示力量强大,代表了最高水平。

2.黄金:用黄金代指财富、贵重的物品。

因黄金本身价格高昂,代表了财富价值较高的特征。

3.墨水:代指文化、智慧、学问。

由于书写需要墨水,因此墨水暗示了知识、学问的积累和智慧的产生。

借喻的例子1.他是一只雄鹰:比喻某人具有英勇、威武的气质或行为方式。

借喻中的“雄鹰”暗示了勇敢、自信等特征。

2.她是一朵盛开的花朵:比喻某人美丽、纯洁的形象或人格特质。

借喻中的“花朵”暗示了美丽、纯洁等特征。

3.你是我的阳光:比喻某人带给自己快乐、温暖的感受。

借喻中的“阳光”暗示了快乐、温暖等特征。

借代和借喻的区别•表达方式不同:借代是以一个具体事物代表另一个事物,而借喻是通过类比的方式来暗示另一事物。

•隐喻含义不同:借代主要通过相似或相关的特征来表达含义,而借喻则是通过暗示的方式传达某种隐喻的含义。

•语义上的差别:借代更直接,符合句子的表面含义;借喻则更加隐晦,需要读者通过比喻的意象来理解隐喻的意义。

通过对借代和借喻的概念、例子及区别的介绍,可以更好地理解两者之间的差异,进一步提升我们对文学作品的解读和欣赏能力。

借代的例子解析1.王者之师:通过将军队比喻为王者,把最强大、最高水平的军队相对应,使得读者能够更加直观地理解军队的优秀之处。

2.黄金:把财富、贵重的物品用黄金来代指,是基于黄金本身具有稀有、珍贵的特性,传达财富价值高的含义。

3.墨水:将文化、智慧、学问用墨水来借代。

这是因为墨水是书写的必需品,所以借代墨水可以暗示知识、学问的积累,以及智慧的产生。

借喻的例子解析1.他是一只雄鹰:通过将某人比喻为雄鹰,暗示他具有英勇、威武的气质或行为方式。

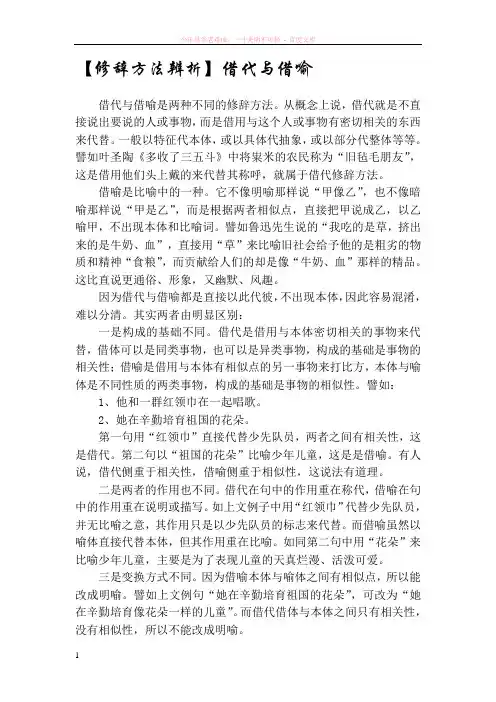

【修辞方法辨析】借代与借喻借代与借喻是两种不同的修辞方法。

从概念上说,借代就是不直接说出要说的人或事物,而是借用与这个人或事物有密切相关的东西来代替。

一般以特征代本体,或以具体代抽象,或以部分代整体等等。

譬如叶圣陶《多收了三五斗》中将粜米的农民称为“旧毡毛朋友”,这是借用他们头上戴的来代替其称呼,就属于借代修辞方法。

借喻是比喻中的一种。

它不像明喻那样说“甲像乙”,也不像暗喻那样说“甲是乙”,而是根据两者相似点,直接把甲说成乙,以乙喻甲,不出现本体和比喻词。

譬如鲁迅先生说的“我吃的是草,挤出来的是牛奶、血”,直接用“草”来比喻旧社会给予他的是粗劣的物质和精神“食粮”,而贡献给人们的却是像“牛奶、血”那样的精品。

这比直说更通俗、形象,又幽默、风趣。

因为借代与借喻都是直接以此代彼,不出现本体,因此容易混淆,难以分清。

其实两者由明显区别:一是构成的基础不同。

借代是借用与本体密切相关的事物来代替,借体可以是同类事物,也可以是异类事物,构成的基础是事物的相关性;借喻是借用与本体有相似点的另一事物来打比方,本体与喻体是不同性质的两类事物,构成的基础是事物的相似性。

譬如:1、他和一群红领巾在一起唱歌。

2、她在辛勤培育祖国的花朵。

第一句用“红领巾”直接代替少先队员,两者之间有相关性,这是借代。

第二句以“祖国的花朵”比喻少年儿童,这是是借喻。

有人说,借代侧重于相关性,借喻侧重于相似性,这说法有道理。

二是两者的作用也不同。

借代在句中的作用重在称代,借喻在句中的作用重在说明或描写。

如上文例子中用“红领巾”代替少先队员,并无比喻之意,其作用只是以少先队员的标志来代替。

而借喻虽然以喻体直接代替本体,但其作用重在比喻。

如同第二句中用“花朵”来比喻少年儿童,主要是为了表现儿童的天真烂漫、活泼可爱。

三是变换方式不同。

因为借喻本体与喻体之间有相似点,所以能改成明喻。

譬如上文例句“她在辛勤培育祖国的花朵”,可改为“她在辛勤培育像花朵一样的儿童”。

借代与借喻的区别例子

借代与借喻都是修辞手法,用一个词或短语代替另一个词或短语来表

达特定的意义。

它们的区别在于,借代是通过转换词义或词性来实现,而借喻则是通过比喻的方式来表达。

以下是一些例子:

1. 借代:

- 阿姨年过花甲,每天依靠“德州扑克”来打发时间。

这里的“德州

扑克”用来代指扑克牌游戏。

- 他一直沉浸在“江湖”的世界,很少与外界接触。

这里的“江湖”

指代武侠小说中的江湖世界。

2. 借喻:

- 她是我生活中的太阳,给我带来了温暖和光明。

这里用“太阳”比

喻她给我的帮助和快乐。

- 这个城市是一只沉睡的巨兽,一觉醒来将会焕发无限的活力。

这里

用“沉睡的巨兽”比喻城市潜力巨大,等待发展的状态。

需要注意的是,借代和借喻的使用应该符合语境,并且在写作中要适

度使用,以增强表达的效果。

如何区分借喻和借代

借喻和借代是修辞手法中常用的两种手法,用以增强表达的艺术感和形象力。

虽然两者有相似之处,但也存在一些区别。

在下面的文章中,将详细探讨借喻和借代的区别,并举例说明。

首先,借喻是运用了比喻的修辞手法,通过将两个不同的事物进行类比,以使表达更加形象生动。

借喻的基本结构通常由“像……”或“如同……”等引导,将一个实际物体或概念取代为另一个具体的事物,以达到修辞或修辞的目的。

例如,“他的嗓子像磨损的铜铃,发出低沉而嘶哑的声音。

”这句话中,将个人的嗓子与磨损的铜铃进行比较,使读者能够更加直观地感受到嗓子发出的声音。

而借代与借喻不同,它是通过将一个代名词或名词用来代替或象征一个相关的事物。

借代的主要目的是简化或强调表达。

例如,“他是我的朋友,他总是为了别人的幸福而付出。

”这句话中,代名词“他”代表了前文中提到的“我的朋友”,以避免重复提到。

总之,借喻和借代是两种常见的修辞手法,虽然有一些相似之处,但也存在一些明显的区别。

借喻通过比较两个不同的事物来加深表达的意义和意境,而借代则是通过简洁的代名词或名词来简化和加强表达。

在实际应用中,借喻和借代常常结合使用,以创造出独特的艺术魅力和意境。

只有深入理解并灵活运用这两种修辞手法,才能更好地提升自己的文学修养和表达能力。

如何区分借代和借喻借代和借喻是修辞手法中常见的两种,用于增强表达的力度和形象感。

虽然在表达上具有相似之处,但在使用方法和含义上存在区别。

下面将详细介绍借代和借喻的定义、区别和例子,并提供一些判断和运用这两种修辞手法的指导。

首先,借代指的是用一个与所要表达的事物相关联的词语、句子或形象来取代该事物的说法。

通常,借代表达的是一种间接的、隐晦的说法,通过间接地指代来表达被指代事物的特点、特征或情感。

借代常用于文学作品中,能够使文本更富有诗意、情感和神秘感。

借代的使用可以使文章更为曲折、迷离,增加读者的阅读乐趣。

例如在李白的《静夜思》中,“床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

”这里的“明月”作为借代手法,代指夜空中的月亮,但由于是用“床前明月光”的说法来间接指代夜空中的月亮,使诗句更具诗意和神秘感。

与此相比,借喻是运用一种事物或概念来比拟表达另一种事物。

借喻的目的在于通过对比和象征性的比喻,使得表达更加生动、形象,并增加读者的体验感。

该修辞手法常用于描写、说明和比较中,可以被广泛应用于日常的交流和写作中。

借喻的使用可以使得表达更贴切、生动。

例如,我们常用“狮子般勇敢”来形容一个人非常勇敢,此处的“狮子”即为借喻,用来比喻人的勇敢性格,增加了描述的形象感。

在区分借代和借喻时,最关键的区别是指代关系的直接性和间接性。

借代通常是通过间接的方式来表示所要表达的事物,通过其他事物或词语来间接指代,它是一种词义上的替换。

而借喻则是通过比喻的方式,将一个事物或概念直接拿来比喻另一个事物,是一种形象上的比拟。

此外,借代多用于文学作品,语言更加曲折、含蓄,适用于诗歌和叙事等文学形式。

而借喻更常用于日常的交流和写作中,可以非常贴近生活,并且更加直观形象。

在实际运用时,我们可以根据具体的表达目的和语境来选择借代还是借喻。

借代适用于那些需要引起读者联想、开启想象力,并且增加诗意和神秘感的场景。

而借喻适用于需要生动形象地比喻、直接表达特点和情感的情况,可以更好地引起读者共鸣。

借代和借喻的区别

侧重点不同:1、借喻侧重表达本体和喻体之间的相似性。

2、借代则侧重说明本体和借体之间的相关性。

作用不同:1、借喻的作用是使本体形象化。

2、借代的作用是给本体换个名称。

1

1、借代是一种修辞手法,指不直接把所要说的事物名称说出来,而用跟它有关系的另一种事物的名称来称呼它。

借代,顾名思义便是借一物来代替另一物出现,因此多数借代词为名词。

使用时,必须考虑替代的正当性与通用性,尽量化简为繁,并且要让文义通顺。

并且,此时的借代一般是类似于以小见大,用小事物来反映大的局面或情况,使句子更形象具体。

2、借喻是比喻的一种。

是以喻体来代替本体,本体和喻词都不出现,直接把甲(本体)说成乙(喻体)。

借喻由于只有喻体出现,所以能产生更加深厚、含蓄的表达效果,同时也使语言更加简洁。

借代与借喻的辨别:说话或写文章时不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它密切相关的人或事物来代替,这种修辞方法叫借代。

被替代的叫"本体",替代的叫"借体","本体"不出现,用"借体"来代替。

借代的方法很多,主要有以下几种:一、部分代整体。

即用事物具有代表性的部分代本体事物。

例如:②两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

(《望天门山》)例②用船的一部分“帆”代替船。

二、特征代本体。

即用借体(人或事物)的特征、标志去代替本体事物的名称。

例如:③圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走去……(《故乡》)④旌旗十万斩阎罗。

(《梅岭三章》)例③是特征代本体,因为杨二嫂长得细脚伶仃,故称之为“圆规”。

例④是标志代本体,借“旌旗”代替军队或武装力量。

三、具体代抽象。

例如:⑤南国烽烟正十年。

(《梅岭三章》)例⑤中的“烽烟”,原是古代边境用以报警的烟火,这里代指战争,把战争这个抽象的概念具体化、形象化了。

借代与借喻的区别借喻和借代都是隐去本体,只出现客体(喻体或借体)的辞格,因而容易混淆。

尤其是中学生,很难将两者区别开。

下面介绍一种简便的辨析方法。

首先看本体和客体之间是否有相似性,没有相似性的肯定不是借喻。

如“旌旗十万斩阎罗”“南国烽烟正十年”中“旌旗”“烽烟”到底是借喻还是借代用法呢? 先了解这两个词的含义。

旌旗:旗帜的通称,这里指部队。

烽烟:古代边境有敌人入侵时在高台上点燃起来作报警用的火,后泛指战火或战争。

大家想想,“旌旗”和“军队”,“烽烟”和“战争”之间没有任何相似性,因此可以判断这两词的用法不是借喻。

借代的本体和客体之间有相关性,借代用法就是借用和本体相关的事物来代指这个本体。

古代军队在行军和作战时都举着自己特有的旗帜,旗帜既用来区分敌我,又用来指明军队前进的方向。

因此可以用旌旗来代指军队。

“旌旗十万”即“十万旌旗”。

“旌旗”不能发出“斩”的动作,能发出“斩”的动作的肯定是人,所以“十万旌旗”指“十万军队”。

如何区分借喻和借代借喻和借代都是隐去本体,只出现客体(喻体或借体)的辞格,因而容易混淆,尤其是中学生,很难将两者区别开来。

下面是小编为大家整理的关于如何区分借喻和借代,希望对您有所帮助。

欢迎大家阅读参考学习!如何区分借喻和借代首先看本体和客体之间是否有相似性,没有相似性的肯定不是借喻。

如旌旗十万斩阎罗南国烽烟正十年中旌旗烽烟到底是借喻还是借代用法呢?先了解这两个词的含义。

旌旗:旗帜的通称,这里指部队。

烽烟:古代边境有敌人入侵时在高台上点燃起来作报警用的火,后泛指战火或战争。

大家想想,旌旗和军队,烽烟和战争之间没有任何相似性,因此可以判断这两词的用法不是借喻。

借代的本体和客体之间有相关性,借代用法就是借用和本体相关的事物来代指这个本体。

古代军队在行军和作战时都举着自己特有的旗帜,旗帜既用来区分敌我,又用来指明军队前进的方向。

因此可以用旌旗来代指军队。

旌旗十万即十万旌旗。

旌旗不能发出斩的动作,能发出斩的动作的肯定是人,所以十万旌旗指十万军队。

同理,古代一遇敌人侵犯,边境就燃狼烟报警,所以烽烟狼烟俨然成了战争的代名词。

南国烽烟正十年就是南国战争正十年。

所以,把握住借喻的本体和客体之间具有相似性、借代的本体和客体之间具有相关性这一特点,就能将二者区分开。

其次看能否转换成明喻,能转换成明喻的是借喻,不能转换成明喻的肯定不是借喻。

如敌人像狗一样夹着尾巴逃跑了运用的是明喻,换成借喻就是这条狗夹着尾巴逃跑了。

在上面两句中,本体是敌人,喻体是狗,喻词是像。

由明喻到借喻,只是省略了本体和喻词。

因此所有借喻只要增加本体和喻词都可以转换成明喻。

旌旗十万斩阎罗一句假设是借喻用法,旌旗是喻体,军队是本体,转换成明喻就成了军队像十万旌旗一样斩掉了阎罗,显然不成句子。

同理,假设南国烽烟正十年运用的是借喻手法,那么烽烟是喻体,战争是本体,转换成明喻就成了南国的战争像烽烟一样整整十年,显然不成句子。

因此可以断定以上两句不是借喻用法。

借代⼿法是什么和借喻有什么区别

借代⼀般是类似于以⼩见⼤,⽤⼩事物来反映⼤的局⾯或情况,使句⼦更形象具体。

下⾯是关于借代的简要介绍,欢迎参考。

借代⼿法是什么

借代,顾名思义便是借⼀物来代替另⼀物出现,因此多数为名词。

使⽤时,必须考虑替代的正当性与通⽤性,尽量不要化简为繁,并且要让⽂义通顺。

并且,此时的借代⼀般是类似于以⼩见⼤,⽤⼩事物来反映⼤的局⾯或情况,使句⼦形象具体。

通俗的说,借代是⼀种说话或写⽂章时不直接说出所要表达的⼈或事物,⽽是借⽤与它密切相关的⼈或事物来代替的修辞⽅法。

被替代的叫“本体”,替代的叫“借体”,“本体”不出现,⽤“借体”来代替。

借代与借喻的区别

1、借喻是喻中有代,借代是代⽽不喻;

2、借喻侧重相似性,借代侧重相关性;

3、借喻可以改为明喻,借代则不能;

4、借代的本体与借体之间有实在的关系,⼀般地说,这种关系还是相当密切的;

5、借喻的本体与喻体是本质不同的事物,⼈们不过根据它们之间具有的相似点,通过联想把它们联系起来。

借代和借喻区别的例子借代和借喻是修辞手法中常用的两种表达方式,它们在修辞效果和语义表达上略有不同。

下面就以借代和借喻的区别为题,列举一些例子来加以说明。

一、借代的例子:1. "金色的牙齿":这里将黄金的颜色借代为金色的牙齿,形象地描绘出了一个人牙齿的颜色很黄金般耀眼的形象。

2. "江山如画":将江山的美景借代为画,形容江山美丽如同一幅绘画作品。

3. "热浪袭人":将炎热的天气借代为浪潮,形象地描绘出了夏季炎热的感觉。

4. "月亮代表我的心":将月亮借代为爱情的象征,表达出了作者对爱情的深情寄托。

5. "寒风刺骨":将寒风的刺骨感借代为刺骨的痛楚,形象地表达出了严寒的感觉。

二、借喻的例子:1. "他是个太阳,照耀着身边的每一个人":将某人比喻为太阳,形容他的热情和辐射力。

2. "她是一朵娇艳的玫瑰":将某女子比喻为玫瑰,形容她的美丽和娇媚。

3. "他是一只奋进的蜜蜂":将某人比喻为蜜蜂,形容他的勤奋和努力。

4. "他的笑声如同银铃般清脆":将某人的笑声比喻为银铃,形容其声音的清脆悦耳。

5. "她的眼睛像湖水一样清澈":将某女子的眼睛比喻为湖水,形容其眼神的清澈明亮。

三、借代和借喻的区别借代和借喻都是通过替代手法来表达某种意义,但它们在修辞效果和表达方式上有所区别。

1. 借代更加直接,通过用一个具体的词汇来代替另一个词汇,不需要进行比喻或暗示。

借代可以使语言更加简洁明了,形象生动。

例如上面提到的"金色的牙齿"、"热浪袭人"等例子。

2. 借喻则需要通过比喻或暗示的方式来表达某种意义,通常需要借助于其他词汇来进行比较。

借喻可以使语言更具有艺术性和想象力,增强了表达的象征意义。

借喻与借代有哪些主要的区别借喻由于只有喻体出现,所以能产生更加深厚、含蓄的表达效果,同时也使语言更加简洁。

以下是由店铺整理的借喻的内容,希望大家喜欢!借喻的介绍借喻是比喻的一种。

是以喻体来代替本体,本体和喻词都不出现,直接把甲(本体)说成乙(喻体)。

借喻由于只有喻体出现,所以能产生更加深厚、含蓄的表达效果,同时也使语言更加简洁。

如“我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了,我也说不出话。

”(鲁迅《故乡》)以“厚障壁”来比喻“我”和闰土之间形成的感情距离。

再如:“这轮晓日从我们民族历史的地平线上一跃而出,闪射着万道红光,照临到这个世界上。

”(杨朔《泰山极顶》)用“这轮晓日”来比喻“伟大的社会主义祖国”。

这两个例句中,本体和比喻词都隐去了,所以宋代陈骙在《文则》中称这类形式为“隐喻”,应当注意不要与现在所说的隐喻(即暗喻)相混淆。

借喻是比喻中的高级形式,运用它时要求本体与喻体的关系十分密切,所以在特定的语境中,由喻体就可以直接领会到本体。

如:“欲悲闻鬼叫,我哭豺狼笑,洒泪祭雄杰,扬眉剑出鞘”,读者可以立即领会“鬼”、“豺狼”之所指。

借喻的例句①看吧,狂风紧紧抱起一层层巨浪,恶狠狠地将它们甩到悬崖上,把这些大块的翡翠摔成尘雾和碎末。

(高尔基《海燕》)②我似乎打了一个寒噤;我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了,我再也说不出话。

(鲁迅《故乡》)③最可恨那些毒蛇猛兽,吃尽了我们的血肉。

一旦把它们消灭干净,鲜红的太阳照遍全球。

(欧仁·鲍狄埃《国际歌》)唐朝诗人李贺赞美端砚的诗句有“端州石工巧如神,踏天磨刀割紫云”,就是直接用“紫云”喻美丽的端砚石料借喻与借代区别⒈ 借喻是比喻的一种,本体和喻体各代表的必须是两种本质不同的事物,否则不能构成比喻如:①我们应当禁绝一切空话,但是主要的和首要的任务是把那些又长又臭的懒婆娘的裹脚,赶快扔到垃圾桶里去。

(毛泽东《反对党八股》);②他擦过的玻璃,就像没有玻璃那样亮。

高二语文如何区分借喻与借代在高二语文学习中,借喻和隐喻是的区分是个难题,然而,只要用心归纳、总结和记忆,难题便迎刃而解。

下面给大家提供一些关于高二语文如何区分借喻与借代,希望对大家有所帮助。

借喻和借代都是隐去本体,只出现客体(喻体或借体)的辞格,因而容易混淆,尤其是中学生,很难将两者区别开来。

下面介绍简便的辨析方法。

首先看本体和客体之间是否有相似性,没有相似性的肯定不是借喻。

如“旌旗十万斩阎罗”“南国烽烟正十年”中“旌旗”“烽烟”到底是借喻还是借代用法呢?先了解这两个词的含义。

旌旗:旗帜的通称,这里指部队。

烽烟:古代边境有敌人入侵时在高台上点燃起来作报警用的火,后泛指战火或战争。

大家想想,“旌旗”和“军队”,“烽烟”和“战争”之间没有任何相似性,因此可以判断这两词的用法不是借喻。

借代的本体和客体之间有相关性,借代用法就是借用和本体相关的事物来代指这个本体。

古代军队在行军和作战时都举着自己特有的旗帜,旗帜既用来区分敌我,又用来指明军队前进的方向。

因此可以用旌旗来代指军队。

“旌旗十万”即“十万旌旗”。

“旌旗”不能发出“斩”的动作,能发出“斩”的动作的肯定是人,所以“十万旌旗”指“十万军队”。

同理,古代一遇敌人侵犯,边境就燃狼烟报警,所以“烽烟”“狼烟”俨然成了战争的代名词。

“南国烽烟正十年”就是“南国战争正十年”。

所以,把握住借喻的本体和客体之间具有相似性、借代的本体和客体之间具有相关性这一特点,就能将二者区分开。

其次看能否转换成明喻,能转换成明喻的是借喻,不能转换成明喻的肯定不是借喻。

如“敌人像狗一样夹着尾巴逃跑了”运用的是明喻,换成借喻就是“这条狗夹着尾巴逃跑了”。

在上面两句中,本体是“敌人”,喻体是“狗”,喻词是“像”。

由明喻到借喻,只是省略了本体和喻词。

因此所有借喻只要增加本体和喻词都可以转换成明喻。

“旌旗十万斩阎罗”一句假设是借喻用法,“旌旗”是喻体,“军队”是本体,转换成明喻就成了“军队像十万旌旗一样斩掉了阎罗”,显然不成句子。

如何区分借代和借喻

借代和借喻是两种修辞手法,二者有相似点,都是本体不出现,所以极易混淆。

要准确区分,必须从二者的本质入手。

借代是借用一事物的名称代替与之相关的另一事物的

名称的修辞手法。

被代替的人或事物叫本体,在句中不出现;出现在句子中取代本体的人或事物,叫借体。

借代有几种类型:特征代本体,部分代整体,工具代本体,具体代抽象等。

最常见的是特征代本体。

特征代本体指用人或事物的某些特征代替它本来的名称。

如:鲁迅在《药》中的几处借代:“花白胡子一面说,一面走到康大叔面前”,“红眼睛原知道他家里只有一个老娘”,“壁角的驼背忽然高兴起来”,三个句子中分别用“花白胡子”代替胡子已花白的人;用“红眼睛”代替牢头阿义,因为他的眼睛布满血丝;用“驼背”代替来华老栓家喝茶的茶客――背有点驼的五少爷。

这里的“花白胡子”“红眼睛”“驼背”抓住了三个人某些部位的特征,用某人区别于其他人的特征代替本人,非常形象,属于特征代本体。

还有:用“旧毡帽”代替头戴旧毡帽的人,用“三角眼”代替眼睛是三角形的人,用“大金牙”代替镶着金牙的人,也是特征代本体。

工具代本体指用某人常使用的工具代替他本人的方法。

如:“眼镜”代替常戴眼镜的人。

部分代整体指用一类事物的一部分代替这类事物的方法,如:用“雷锋”代替所有做好事的人。

不管哪种形式的借代,本体和借体之间都必须有密切的关系,两种事物没有关系,不能构成借代。

借喻是借用与之有相似点的人或事物代替另一事物的

一种修辞方法,被代替的事物叫本体,不出现;出现在句中代替本体的事物叫喻体。

它是比喻的一种形式,必须建立在明喻的基础上,即首先能构成一个比喻,只是比喻的本体不出现,直接用喻体代替本体,所以,都能还原成明喻“甲像乙”的形式。

如:

鲁迅在《故乡》中,有这样一段话:“我吃了一吓,赶忙抬起头,却见一个凸颧骨、薄嘴唇,五十岁上下的女人站住我面前,两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。

”这个女人就是杨二嫂。

在后面鲁迅直接用“圆规”代替杨二嫂,如:①“然而圆规很不平,显出鄙夷的神色”,②“圆规一面愤愤地回转身,一面絮絮地说”等。

那么①和②中的“圆规”就是借喻的修辞方法。

借喻的特征是喻体和本体有相似点。

因为借代和借喻的本体都不出现,很容易把二者混淆。

如:有人认为借“圆规”代替杨二嫂,把“圆规”看作借代,

实际是忽略了本体和借体、喻体的关系。

首先,“圆规”不是特征代本体。

杨二嫂手里没有拿着圆规,她的身上也没长着圆规,她不卖圆规,她不经常使用圆规,甚至不知圆规为何物,总之,杨二嫂和画图仪器里的圆规不沾边,毫无关系,不能说她某个部位的特征是圆规,所以不是特征代本体。

同时“圆规”也不是具体代抽象,部分代整体等,因为任何借代中借体和本体必须是相关的,而杨二嫂和圆规毫不相干,所以,“圆规”不是借代。

二、在《故乡》中,鲁迅说杨二嫂“正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规”,句中有一个“像”,甲像乙是比喻的常见形式,所以这句话用了比喻的修辞手法,比喻的本体是五十岁上下的女人即杨二嫂,喻体是圆规,喻词是“像”。

由此可以看出“圆规”第一次出现是作为喻体出现的,后面“圆规”代“杨二嫂”,是只出现喻体不出现本体,这种修辞方法是借喻。

三、独立看①“然而圆规很不平”,②“圆规一面愤愤地回转身”二句,也可得出借喻的结论。

“圆规”代替的是“杨二嫂”,即杨二嫂是圆规的本体,“圆规”和“杨二嫂”之间是什么关系呢?很显然,杨二嫂张着两脚、双手叉腰的姿势和圆规的形状极为相似,鲁迅在《故乡》中有这样的话:“我孩子时候,在斜对面的豆腐店里确乎终日坐着一个杨二嫂,人都叫伊‘豆腐西施’……而且终日坐着,我也没有见

过这圆规式的姿势。

”由此看来,杨二嫂坐着,一点不像圆规,只有“两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚”时才像圆规。

鲁迅是用“圆规”形容杨二嫂双脚分开站立的姿势,抓住了事物间的相似点,十分形象。

而且,①②句中的“圆规”可以还原为“杨二嫂像圆规一样”。

“圆规”既然和它的本体有相似处,又可以还原为明喻的形式,所以,“圆规”应是借喻。

四、把“圆规”和其他的借喻对照一下,看是否相符。

如:“几年不见,他已经满头银丝了。

”句中的银丝显然指白发。

这里本应说白发,为什么说成银丝呢?因为银丝和白发有相似之处:都是白的。

用与之有相似点的事物的名称代替本来要说的事物的名称,这是借喻的修辞手法。

“银丝”是喻体,“白发”是本体。

借喻都可以还原为明喻,上例可还原为“她满头的白发像银丝一样。

”再看“圆规”和“杨二嫂”之间的关系:圆规有两只细长的脚,画图时圆规两脚分开;杨二嫂有两条细长的腿,站立时双腿叉开。

二者多么相似!既然有相似点,就能构成明喻:杨二嫂像圆规一样。

可见,“圆规和杨二嫂”与“银丝和白发”的用法完全相同,都是借喻。

总之,辨别借喻和借代,首先应该弄清出现的事物的名称和被代替的事物间的关系:二者相关的是借代,相似的是借喻;借喻是喻中有代,借代是代而不喻。

其次,看二者能

不能构成比喻:借代不能还原为明喻,借喻可以还原为明喻。

用这两种方法可以将借喻和借代区分得一清二楚。

单位:河北秦皇岛教育学院中文系。