3.3圈层相互作用案例分析

- 格式:doc

- 大小:41.50 KB

- 文档页数:7

圈层相互作用案例分析教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解圈层相互作用的概念;(2)掌握分析圈层相互作用案例的方法;(3)能够运用所学知识解决实际问题。

2. 过程与方法:(1)通过观察、实验等手段,感知圈层相互作用的现象;(2)运用分析、归纳等方法,探讨圈层相互作用的原因和结果;(3)培养合作、交流、探究的能力。

3. 情感态度价值观:(1)增强对自然环境的尊重和保护意识;(2)培养责任感和社会参与意识。

二、教学内容1. 圈层相互作用的概念及意义2. 圈层相互作用的类型及实例3. 分析圈层相互作用案例的方法4. 圈层相互作用案例分析实践三、教学重点与难点1. 重点:(1)圈层相互作用的概念及意义;(2)分析圈层相互作用案例的方法;(3)圈层相互作用案例分析实践。

2. 难点:(1)圈层相互作用的内在机制;(2)运用所学知识解决实际问题。

四、教学准备1. 教具:多媒体课件、案例资料、实验器材等;2. 场地:教室、实验室等。

五、教学过程1. 导入新课:(1)通过多媒体课件,展示圈层相互作用的图像和实例;(2)引导学生思考圈层相互作用的意义和价值。

2. 知识讲解:(1)讲解圈层相互作用的概念及意义;(2)介绍圈层相互作用的类型及实例;(3)阐述分析圈层相互作用案例的方法。

3. 实践操作:(1)分组讨论,选取一个案例进行深入分析;(2)各组汇报分析结果,分享心得体会;(3)师生互动,总结圈层相互作用案例分析的要点。

4. 应用拓展:(1)引导学生运用所学知识,分析现实生活中的圈层相互作用现象;(2)培养学生解决实际问题的能力;(3)强化责任意识,提高环境保护素养。

5. 课堂小结:回顾本节课所学内容,总结圈层相互作用的概念、类型及分析方法,强调圈层相互作用在现实生活中的重要性。

6. 布置作业:(1)查阅相关资料,了解我国典型的圈层相互作用案例;六、教学策略与方法1. 采用问题驱动的教学模式,引导学生主动探究圈层相互作用的原因和结果;2. 运用案例分析法,以实际案例为载体,培养学生分析问题和解决问题的能力;3. 利用实验教学法,让学生亲身体验圈层相互作用的现象,增强直观感受;4. 采用小组讨论法,鼓励学生积极参与课堂讨论,提高沟通与合作能力。

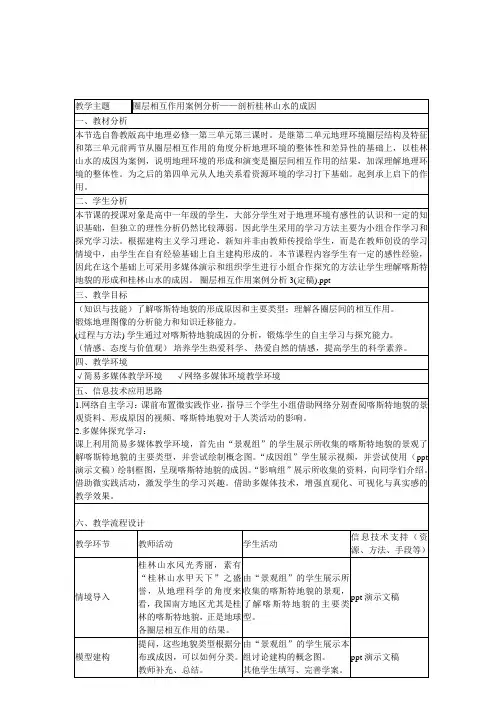

第三节圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”成因苏桂成沂南第一中学一、教学目标:1、以桂林“山水”的成因为案例,说明地理环境的形成和演变是圈层间相互作用的结果,加深理解地理环境的整体性。

2、尝试运用所学的地理知识,并联系其他学科知识,分析解决地理问题。

3、激发探究地理问题的动机,培养求真、求实的科学态度,提高地理审美情趣,增强热爱祖国大好河山的情感。

二、课前准备1.实验观察组织学生完成下列实验,认真观察,详细记录反应现象,并用该实验揭示说明地理问题。

(1)两个玻璃水槽,装半槽水,水中放置石灰岩碎块。

①利用导管向一水槽中通入CO2气体,使水中CO2浓度不断升高;另一水槽保持原样。

观察两水槽中石灰岩碎块的变化情况。

②将两水槽放在支架上,在两水槽中都通入CO2,在一水槽下方放酒精灯给水槽加热,另一水槽下不放酒精灯。

观察两水槽中石灰岩碎块的变化情况。

(2)坩埚内放石钟乳碎块,用酒精灯加热坩埚,观察石钟乳碎块发生的变化(为了更名显的显示反应结果可将石钟乳碎块换成碳酸氢钙碎块)。

2.实地考察利用周日组织学生到沂水“地下大峡谷”、“地下画廊”参观考察。

观察主要景观的特征,分析景观的形成以及开发利用状况。

3.搜集资料组织学生利用网络、报刊等收集桂林山水的图片、文字说明,并指导学生制成课件以便在课堂上利用。

三、课堂探究(一)课堂引入让学生利用课件展示搜集的桂林山水的图片资料。

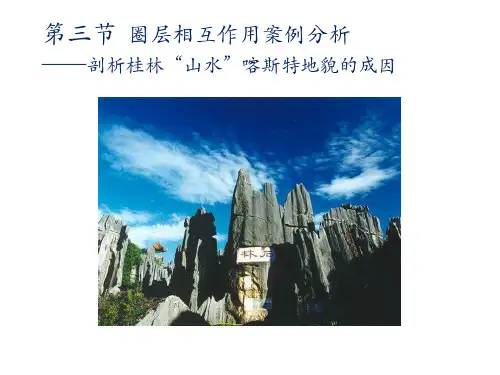

桂林山水以“山青、水秀、洞奇、石美”著称,素有“山水甲天下”之美称,它的意思是桂林的山水是如此之美可以号称天下第一。

让学生在感受和赞叹桂林山水秀丽风光的同时,激发他们探究其成因的兴趣。

师:大自然的鬼斧神工是如何造化出我国西南地区神奇的山山水水的?在指出桂林山水实际上是典型的喀斯特地貌之后,让学生自学教材第一段明确“喀斯特”是这类地貌的名称。

下面我们来来认识一下喀斯特地貌。

(二)互动探究1.让学生结合课文内容及搜集的资料直接回答下列问题:(1)喀斯特名称的来源和发展。

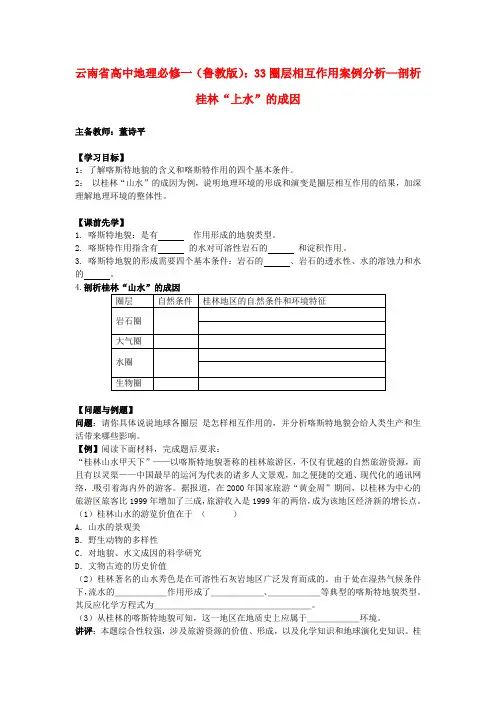

云南省高中地理必修一(鲁教版):33圈层相互作用案例分析—剖析桂林“上水”的成因主备教师:董诗平【学习目标】1:了解喀斯特地貌的含义和喀斯特作用的四个基本条件。

2:以桂林“山水”的成因为例,说明地理环境的形成和演变是圈层相互作用的结果,加深理解地理环境的整体性。

【课前先学】1. 喀斯特地貌:是有作用形成的地貌类型。

2. 喀斯特作用指含有的水对可溶性岩石的和淀积作用。

3. 喀斯特地貌的形成需要四个基本条件:岩石的、岩石的透水性、水的溶蚀力和水的。

4.剖析桂林“山水”的成因圈层自然条件桂林地区的自然条件和环境特征岩石圈大气圈水圈生物圈【问题与例题】问题:请你具体说说地球各圈层是怎样相互作用的,并分析喀斯特地貌会给人类生产和生活带来哪些影响。

【例】阅读下面材料,完成题后要求:“桂林山水甲天下”——以喀斯特地貌著称的桂林旅游区,不仅有优越的自然旅游资源,而且有以灵渠——中国最早的运河为代表的诸多人文景观,加之便捷的交通、现代化的通讯网络,吸引着海内外的游客。

据报道,在2000年国家旅游“黄金周”期间,以桂林为中心的旅游区旅客比1999年增加了三成,旅游收入是1999年的两倍,成为该地区经济新的增长点。

(1)桂林山水的游览价值在于()A.山水的景观美B.野生动物的多样性C.对地貌、水文成因的科学研究D.文物古迹的历史价值(2)桂林著名的山水秀色是在可溶性石灰岩地区广泛发育而成的。

由于处在湿热气候条件下,流水的______作用形成了______、______等典型的喀斯特地貌类型。

其反应化学方程式为__________________。

(3)从桂林的喀斯特地貌可知,这一地区在地质史上应属于______环境。

讲评:本题综合性较强,涉及旅游资源的价值、形成,以及化学知识和地球演化史知识。

桂林山水属地质地貌景观,侧重于山水景观。

喀斯特地貌的形成主要是流水溶蚀的结果,其景观有峰林、溶洞、天生桥等。

解答:(1)A C (2)侵蚀(溶蚀)峰林溶洞CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2(3)温暖浅海【课内检测】1.喀斯特地貌的成因是()A.风力的搬运作用 B.风力的侵蚀作用C.流水的化学溶蚀作用 D.冰川的侵蚀作用2.侵蚀作用中强大而普遍的作用是()A.风力侵蚀B.流水侵蚀C.波浪侵蚀D.冰川侵蚀3.下列形态不属于喀斯特地貌的是()A.峰林B.角峰 C.落水洞D.石笋4. 有关我国桂林地区的叙述,正确的是( )A. 石灰岩广布,可溶性、透水性差B. 属于亚热带季风气候,全年降水丰沛,尤其以5—8月降水较多C. 漓江自南向北纵贯全境D. 气候条件有利于生物的生长,土壤中有机质积累丰富5.有关桂林山水形成典型的喀斯特地貌的叙述,正确的是( )A. 其形成、发育与岩石条件、气候条件有关B. 其形成、发育与生物条件无关C. 其形成、发育与水循环无关D. 其形成、与发育与陆地环境下形成的石灰岩广布有关【课堂小结】一、认识喀斯特地貌1.喀斯特2.喀斯特作用溶蚀作用:CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2淀积作用:Ca(HCO3)2= CaCO3↓+CO2↑+H2O3.喀斯特地貌二、剖析桂林“山水”的成因圈层自然条件桂林地区的自然条件和环境特征岩石圈大气圈水圈生物圈【课后作业】1.喀斯特作用的本质是( )A. 含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀作用B. 流水的冲刷作用C. 对可溶性岩石的淀积作用D. 含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀和淀积作用2.关于水对碳酸岩类岩石的溶蚀力的大小不叙述正确的是( )A. 二氧化碳越多,溶蚀力越大B. 有机酸越多,溶蚀力越大C. 无机酸越多,溶蚀力越大D. 水的流动性越弱,溶蚀力越大3.下列地貌类型全部属于地面喀斯特地貌的是( )A. 石柱、峰林、溶蚀洼地B. 峰丛、落水洞、溶蚀洼地C. 石柱、石钟乳、地下河D. 孤峰、溶洞、落水洞4.下列四种地质现象中,属于内力作用的是( )① U型冰川谷②夏威夷群岛的形成③欧洲与美洲之间的距离不断增大,大西洋逐渐加宽④我国桂林山水的形成A. ①②B. ③④C. ②③D. ①④5.与喀斯特地貌成因相同的地貌是( )A 黄土高原的成因B 黄土高原地表形态的形成C 华北平原D 山麓冲积扇6.关于石钟乳的叙述正确的是( )A. 它是悬垂于洞顶的碳酸钙堆积B. 它是洞底往上增高的碳酸钙堆积C. 它是散立在溶蚀谷地的低矮山峰D. 其形态呈柱7.读下图,回答有关问题。

承转对于一名旅游者来说,去桂林旅游,需要具有一定的科学素养,才能更好地感受桂林山水的科学价值和美学价值。

常见的喀斯特地貌的成因是什么。

“成因组”学生播放视频,展示所绘制的框图,呈现喀斯特地貌的成因。

并使用化学方程式来说明。

视频或动画学案落实为学生发放学案,指导学生填写框图,巩固落实填写框图合作探究展示图片。

我们山东省也有大面积的石灰岩分布区,在沂源县、沂水县都有北方罕见的地下溶洞。

提出系列问题,由学生讨论。

教师点评,表扬。

学生讨论,交流。

1、从内因来看,桂林地区的喀斯特地貌极为典型的原因是什么?石灰岩的形成,反映了哪些地理要素间的相互作用?2、阅读桂林与周边地区地形图,可以看出桂林喀斯特地貌的形成原因是什么?体现了哪些地理要素之间的相互作用?3、影响桂林地区地表水和地下水的溶蚀力的因素还有哪些?体现了哪些地理要素之间的相互作用?4、总体来看,我们北方的喀斯特地貌没有南方地区那样典型,为什么呢?ppt演示文稿原理建构展示简图,进行补充分析和总结:通过以上分析可以看出,桂林地区的喀斯特地貌正是在各地球圈层的相互作用下形成的。

完善学案ppt演示文稿拓展延伸承转:地理环境的整体性不仅表现在各自然地理要素间的相互作用,也体现在自然环境与社会经济环境之间的密切联系。

结合个人收集的资料,补充完善学生的展示,从利弊两个方面培养学生的辩证思“影响组”展示所收集的资料,向同学们介绍喀斯特地貌对当地的生产和生活的影响。

ppt演示文稿维意识。

迁移应用案例分析是一种常用的地理学习方法,这种方法的关键是从案例中掌握基本的地理原理,从而解决更多的实际问题,实现知识的迁移。

水土流失过程是气候、地貌、土壤、生物、水文统一变化的过程,黄土高原千沟万壑的景观正是在这种统一变化过程中形成的。

学生结合本课的学习和学案提供的资料与图片,思考并讨论黄土高原这种地貌景观的成因,并分析各地理要素间的相互作用。

课后作业除了常规的教辅练习外,在学案中为学生提供一个研究生学习的题材。

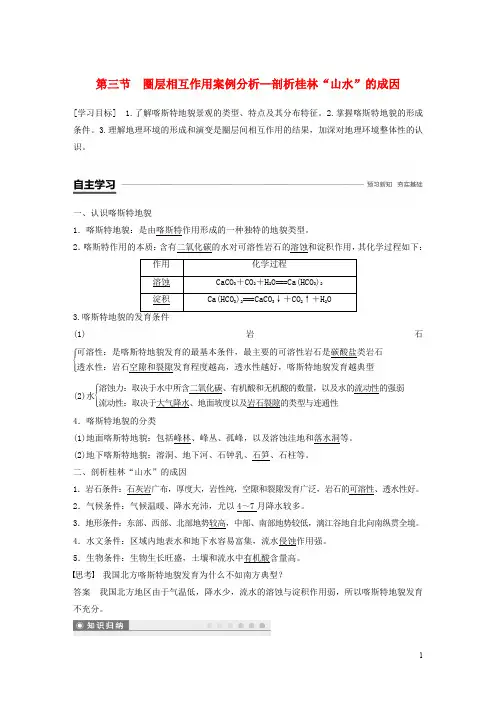

第三节 圈层相互作用案例分析—剖析桂林“山水”的成因[学习目标] 1.了解喀斯特地貌景观的类型、特点及其分布特征。

2.掌握喀斯特地貌的形成条件。

3.理解地理环境的形成和演变是圈层间相互作用的结果,加深对地理环境整体性的认识。

一、认识喀斯特地貌1.喀斯特地貌:是由喀斯特作用形成的一种独特的地貌类型。

2.喀斯特作用的本质:含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀和淀积作用,其化学过程如下:3.(1)岩石⎩⎪⎨⎪⎧ 可溶性:是喀斯特地貌发育的最基本条件,最主要的可溶性岩石是碳酸盐类岩石透水性:岩石空隙和裂隙发育程度越高,透水性越好,喀斯特地貌发育越典型(2)水⎩⎪⎨⎪⎧ 溶蚀力:取决于水中所含二氧化碳、有机酸和无机酸的数量,以及水的流动性的强弱流动性:取决于大气降水、地面坡度以及岩石裂隙的类型与连通性4.喀斯特地貌的分类(1)地面喀斯特地貌:包括峰林、峰丛、孤峰,以及溶蚀洼地和落水洞等。

(2)地下喀斯特地貌:溶洞、地下河、石钟乳、石笋、石柱等。

二、剖析桂林“山水”的成因1.岩石条件:石灰岩广布,厚度大,岩性纯,空隙和裂隙发育广泛,岩石的可溶性、透水性好。

2.气候条件:气候温暖、降水充沛,尤以4~7月降水较多。

3.地形条件:东部、西部、北部地势较高,中部、南部地势较低,漓江谷地自北向南纵贯全境。

4.水文条件:区域内地表水和地下水容易富集,流水侵蚀作用强。

5.生物条件:生物生长旺盛,土壤和流水中有机酸含量高。

思考 我国北方喀斯特地貌发育为什么不如南方典型?答案 我国北方地区由于气温低,降水少,流水的溶蚀与淀积作用弱,所以喀斯特地貌发育不充分。

探究点一认识喀斯特地貌读图,回答下列问题。

1.写出图中数字代表的地貌名称:①________,②________,③__________,④__________,⑤________,⑥________,⑦________,⑧________。

答案①峰林②溶蚀洼地③孤峰④落水洞⑤地下河⑥石钟乳⑦石笋⑧石柱2.下列属于地面喀斯特地貌的是(多选)( )A.①② B.③④ C.⑤⑥ D.⑦⑧答案AB3.一般情况下,温度每升高10 ℃,化学反应速率通常增加到原来的2~4倍。

3。

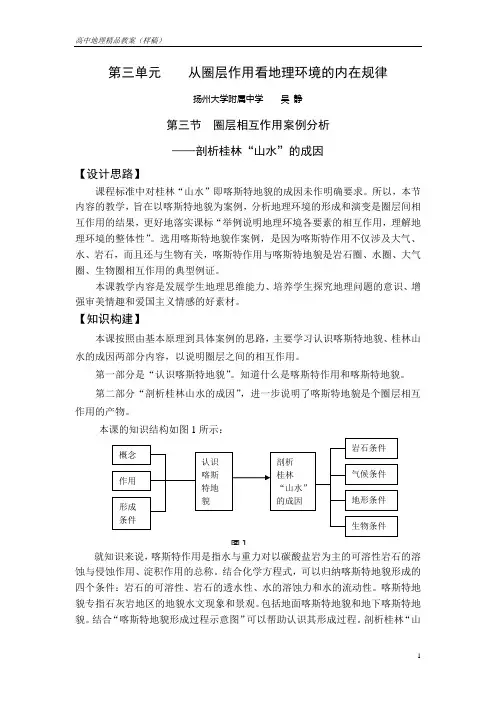

3圈层相互作用案例分析文字素材(2) 突破思路:本节主要内容包括两部分:一是认识喀斯特地貌,二是剖析桂林山水的成因。

认识喀斯特地貌是剖析桂林山水的成因的前提,课本首先介绍了喀斯特地貌的形成及分类,在讲授本部分知识时,教师应注意结合图片使学生深入了解喀斯特地貌,然后课本以桂林山水为特例详细介绍了这一喀斯特地貌的形成是岩石圈、水圈、大气圈、生物圈相互作用的结果,教师应通过对这一实例的具体分析让学生明确喀斯特地貌的形成并不是某一要素作用的结果,要进一步体会地理环境的整体性。

合作讨论:1.材料:小寨天坑位于距奉节县城91千米的荆竹乡小寨村。

“天坑”在地理学上叫“岩溶漏斗地貌”。

小寨天坑坑口地面标高1331米,深666。

2米,坑口直径622米,坑底直径522米。

坑壁四周陡峭,在东北方向峭壁上有小道通到坑底.坑壁有两级台地:位于300米深处的一级台地,宽2~10米,台地有两间房屋,曾有人隐居;另一级台地位于400米深处,呈斜坡状,坡地上草木丛生,野花烂漫,坑壁有几个悬泉飞泻坑底。

坑底下边有地下河,小寨天坑是地下河的一个“天窗”。

小寨天坑与天井峡地缝属同一岩溶系统,天坑底部的地下河水由天井峡地缝补给,自迷宫峡排泄;从天坑至迷宫峡出口地下河道长约4千米。

小寨天坑当称“天下第一坑",属当今世界洞穴奇观之一.问题:你能不能结合课本讲述的喀斯特地貌的形成分析一下天坑是如何形成的?我的思路:天坑的形成,与当地的气候、岩石特性、地质构造和水文条件有着密切的关系。

我国南方地区气候湿热,雨量充沛,乐业地区有大片石灰岩地质,年平均降水量近1400毫米.雨水降落在石灰岩地面上,沿着岩石的裂隙渗入地下,一路溶蚀四壁,逐渐扩大,在地下形成大型的溶洞。

溶洞的洞顶在重力的作用下,不断往下崩塌,直到最后洞顶完全塌陷,形成了喀斯特漏斗。

在地表与地下的喀斯特长期作用下,漏斗越来越大,终于形成了我们今天看到的天坑。

2.材料:“雅丹”,是维吾尔语,意即“陡壁之丘”,在地貌学上亦称为“风蚀垄槽”。

云南省高中地理必修一(鲁教版):33圈层相互作用案例分析学案【学习目标】1、认识喀斯特地貌2、喀斯特地貌的形成条件3、桂林“山水”发育条件学习重难点:桂林“山水”发育条件【前置作业】1.认识喀斯特地貌(1)喀斯特作用的本质:含有的水对岩石的和作用。

(2)形成条件①岩石:种类:类岩石,如石灰岩、白云岩。

特性:性、透水性②水:溶蚀力:取决于水中所含的、有机酸和的数量及水的的强弱。

流动性:取决于、地面坡度以及的类型与连通性。

(3)类型:地面喀斯特地貌:包括、、孤峰、溶蚀洼地和落水洞等。

地下喀斯特地貌:包括、地下河等。

2.剖析桂林“山水”的成因(1)成因:桂林“山水”是这一地区独特的自然环境的产物,也是、岩石圈、生物圈相互作用的结果。

(2)发育条件:①岩石条件:广布,厚度大,岩性纯,空隙和裂隙发育广泛,、透水性都很好。

②气候条件:位于湿润区,气候温暖,降水充沛,尤以4---7月降水较多。

③地形条件:该区、西部、地势较高,中部、地势较低,漓江谷地南北纵贯全境。

④水文条件:河流水量丰富,作用强烈。

⑤生物条件:生物生长旺盛和土壤中的积累,导致土壤和流水中的含量较高。

【问题与例题】【问题1】阅读教材,探究完成以下问题:“什么是喀斯特作用?、喀斯特地貌的形成需要哪些条件?最基本的条件是哪一个?最常见的可溶性岩石是哪一种?岩石透水性的强弱又和什么因素有关呢?水的溶蚀力又和哪些因素有关呢?(喀斯特作用是指含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀和淀积作用。

喀斯特地貌的形成需要四个基本条件:岩石的可溶性、岩石的透水性、水的溶蚀力和水的流动性。

最基本的条件是岩石的可溶性。

最常见的可溶性岩石是石灰岩岩石透水性的强弱和岩石空隙和裂隙的发育程度有关,岩石空隙和裂隙发育越好,岩石的透水性就越好,喀斯特地貌发育越典型。

水的溶蚀力的大小主要取决于水中所含二氧化碳、有机酸和无机酸的数量,以及水的流动性。

)在具备这样一些条件的地区,喀斯特地貌往往会广泛发育。

第三节圈层相互作用案例分析—剖析桂林“山水”的成因一、设计思路本节课设计的理念是联系学生的生活经验,不仅对学生现在的生活和学习有用,而且对他们未来人生有用,有利于培养热爱生活、态度积极,人格独立,具有正确的世界观、人生观、价值观和社会责任感的未来公民。

在课程实施上重视对地理问题的探究。

提高“提问”质量,培养学生的问题意识与“提问”能力。

课堂教学中教师运用多种教学方式,转变学生的学习方式;倡导自主学习、合作学习和探究学习式的学习方式,不断提高学生的地理学习能力。

在发现问题和解决问题的实践中激发他们的潜能和创造力,促进学生素质的整体提高。

注重对地理问题的质疑和探究。

要根据学生心理发展的规律,联系实际安排教学内容,引导学生从现实生活的经历与体验出发,激发学生地理学习的积极性,培养学生的科学精神,形成终身学习能力、独立工作能力、探索创新能力和人生规划能力,尤其要引导他们发现问题,积极探究,求异质疑,并在解决地理问题的过程中开发学生的潜能和创造力。

该班学生学习基础扎实,思维活跃,能积极的进行讨论。

二、教学目标:1、知识与技能:(1)理解地理环境的整体性(2)尝试运用所学地理知识,并联系其他学科知识,分析解决地理问题。

2、过程与方法通过案例探究理解地理环境各要素相互作用的原理。

3、情感、态度与价值观(1)激发学生探究地理问题的动机,培养求真、求实的科学态度。

(2)提高地理审美情趣,增强热爱祖国大好山河的情感。

三、教学重点:桂林“山水”的成因。

四、教学难点:喀斯特地貌的形成。

五、教学准备收集大量的关于桂林山水的图片和视频并进行筛选,选出有代表性的材料制作课件。

六、教学过程课前:播放桂林山水的视频板书:第三节圈层相互作用案例分析------剖析桂林“山水”的成因[导入]图片(人民币20元背后的截图)师:这张图熟悉吗?生:辨认、回答。

师:这是哪的风景呢?生:回答(桂林山水)师:对,我们课前看的那是哪呢?生:回答(桂林山水)师:出示几张相关图片,道出桂林山水“江作青罗带,山如碧玉簪”的迷人景色。

云南省德宏州梁河县一中高中地理必修一(鲁教版):33圈层相互作用案例分析学案【学习目标】1、认识喀斯特地貌2、喀斯特地貌的形成条件3、桂林“山水”发育条件学习重难点:桂林“山水”发育条件【前置作业】1.认识喀斯特地貌(1)喀斯特作用的本质:含有的水对岩石的和作用。

(2)形成条件①岩石:种类:类岩石,如石灰岩、白云岩。

特性:性、透水性②水:溶蚀力:取决于水中所含的、有机酸和的数量及水的的强弱。

流动性:取决于、地面坡度以及的类型与连通性。

(3)类型:地面喀斯特地貌:包括、、孤峰、溶蚀洼地和落水洞等。

地下喀斯特地貌:包括、地下河等。

2.剖析桂林“山水”的成因(1)成因:桂林“山水”是这一地区独特的自然环境的产物,也是、岩石圈、生物圈相互作用的结果。

(2)发育条件:①岩石条件:广布,厚度大,岩性纯,空隙和裂隙发育广泛,、透水性都很好。

②气候条件:位于湿润区,气候温暖,降水充沛,尤以4---7月降水较多。

③地形条件:该区、西部、地势较高,中部、地势较低,漓江谷地南北纵贯全境。

④水文条件:河流水量丰富,作用强烈。

⑤生物条件:生物生长旺盛和土壤中的积累,导致土壤和流水中的含量较高。

【问题与例题】【问题1】阅读教材,探究完成以下问题:“什么是喀斯特作用?、喀斯特地貌的形成需要哪些条件?最基本的条件是哪一个?最常见的可溶性岩石是哪一种?岩石透水性的强弱又和什么因素有关呢?水的溶蚀力又和哪些因素有关呢?(喀斯特作用是指含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀和淀积作用。

喀斯特地貌的形成需要四个基本条件:岩石的可溶性、岩石的透水性、水的溶蚀力和水的流动性。

最基本的条件是岩石的可溶性。

最常见的可溶性岩石是石灰岩岩石透水性的强弱和岩石空隙和裂隙的发育程度有关,岩石空隙和裂隙发育越好,岩石的透水性就越好,喀斯特地貌发育越典型。

水的溶蚀力的大小主要取决于水中所含二氧化碳、有机酸和无机酸的数量,以及水的流动性。

)在具备这样一些条件的地区,喀斯特地貌往往会广泛发育。

圈层相互作用案例分析教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解圈层相互作用的定义和重要性;(2)掌握分析圈层相互作用案例的方法和技巧;(3)能够运用所学知识分析实际环境问题。

2. 过程与方法:(1)通过观察和分析实例,培养学生的观察和分析能力;(2)通过小组讨论,培养学生的合作和交流能力;(3)通过案例分析,培养学生的解决问题和实践能力。

3. 情感态度与价值观:(1)增强学生对环境保护的认识和意识;(2)培养学生的责任感和使命感;(3)激发学生对科学研究的兴趣和热情。

二、教学内容1. 圈层相互作用的定义和重要性2. 分析圈层相互作用案例的方法和技巧3. 实际环境问题的圈层相互作用分析三、教学重点与难点1. 教学重点:(1)圈层相互作用的定义和重要性;(2)分析圈层相互作用案例的方法和技巧;(3)实际环境问题的圈层相互作用分析。

2. 教学难点:(1)圈层相互作用的内在机制和复杂性;(2)运用所学知识分析实际环境问题的能力。

四、教学过程1. 导入:(1)引入话题:环境问题的重要性;(2)引导学生思考:环境问题是如何产生的?2. 教学内容讲解:(1)讲解圈层相互作用的定义和重要性;(2)讲解分析圈层相互作用案例的方法和技巧;(3)讲解实际环境问题的圈层相互作用分析。

3. 案例分析:(1)提供案例材料,引导学生观察和分析;(2)分组讨论,让学生合作分析案例;(3)各小组汇报分析结果,进行交流和讨论。

4. 总结与反思:(1)总结圈层相互作用的分析和解决方法;(2)引导学生反思环境保护的责任和行动。

五、教学评价1. 学生知识掌握程度的评价:(1)课堂问答;(2)课后作业;(3)小测验。

2. 学生能力培养的评价:(1)案例分析报告;(2)小组讨论表现;(3)课堂参与度。

3. 学生情感态度与价值观的评价:(1)学生对环境保护的认识和意识;(2)学生的责任感和使命感;(3)学生对科学研究的兴趣和热情。

六、教学资源1. 教材:环境科学相关教材2. 案例材料:实际环境问题案例及相关数据和图表3. 多媒体教具:PPT、视频、动画等4. 网络资源:相关环境科学网站和文献七、教学方法1. 讲授法:讲解圈层相互作用的定义和重要性,引导学生理解概念和理论;2. 案例分析法:提供实际环境问题案例,让学生观察和分析,培养学生的实践能力;3. 小组讨论法:分组讨论,让学生合作分析案例,培养学生的合作和交流能力;4. 反思法:引导学生总结和反思环境保护的责任和行动。

1.3.3圈层相互作用案例分析教案

第三节:圈层相互作用案例分析

剖析桂林山水成因

一、课程标准:

1、举例说明某自然地理要素在地理环境形成和演变中的作用。

2、举例说明地理环境各要素的相互作用,理解地理环境的整体性。

二、教学目标:

1、以桂林山水的成因为案例,说明地理环境的形成和演变是圈层间相互作用的结果,加深理解地理环境的整体性。

2、尝试运用所学的地理知识,并联系其他学科知识,分析解决地理问题。

3、激发探究地理问题的动机,培养求真、求实的科学态度,提高地理审美情趣,增强热爱祖国大好河山的情感。

三、教学过程:

(一)认识喀斯特地貌

1、喀斯特地貌名称的由来(阅读归纳)

喀斯特是欧洲原南斯拉夫的一个石灰岩高原的名称,那里发

育着各种奇特的地貌。

19世纪末,欧洲学者借用该地名称呼石灰岩地区的地貌,水文现象和景观。

后来喀斯特一词成为世界各国通用的专门术语。

2、我国喀斯特地貌的分布与研究(阅读知识窗)

喀斯特地貌在我国又被称为岩溶地貌、徐霞客,早在欧洲人之前就对广西、云南、贵州一带的喀斯特地貌进行实地勘察,记录与成因分析,《徐霞客游记》中有世界上研究喀斯特现象的最早纪录。

3、喀斯特地貌的形成(重点分析)

喀斯特作用的本质是含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀与淀积作用。

其溶蚀与淀积的作用分别体现了化学过程:

CaCO3+CO2+H2O====Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2====CaCO3+CO2+H2O

影响其形成的因素可以以下几个方面去分析:

(1)岩石圈:首先岩石不可溶性是最基本的条件,形成喀斯特地貌最主要

附件下载。

第三节圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”的成因●教学目标1.以桂林“山水”的成因为案例,说明地理环境的形成和演变是圈层间相互作用的结果,加深理解地理环境的整体性。

2.尝试运用所学的地理知识,并联系其他学科知识,分析解决地理问题。

3.激发探究地理问题的动机,培养求真、求实的科学态度,提高地理审美情趣,增强热爱祖国大好河山的情感。

●教材分析课程标准中对桂林“山水”,即喀斯特地貌的成因未作明确要求,本节教材的编写旨在以喀斯特地貌为案例,分析地理环境的形成和演变是圈层间相互作用的结果,更好地实现课程标准“举例说明某自然地理要素在地理环境形成和演变中的作用”,“举例说明地理环境各要素的相互作用,理解地理环境的整体性”等相关要求。

而选用喀斯特地貌作案例,是因为喀斯特作用不仅涉及大气、水、岩石,而且还与生物有关,因此喀斯特作用与喀斯特地貌是岩石圈、水圈、大气圈、生物圈相互作用的良好的例证。

本节教材共分为两部分。

第一部分介绍了喀斯特作用的基本条件和喀斯特作用形成的地貌——喀斯特地貌。

喀斯特作用的发生,教材从四个方面扼要讲述了必须具备的四个基本条件:岩石的可溶性、岩石的透水性、水的溶蚀力和水的流动性。

然后教材简单介绍了地面喀斯特地貌和地下喀斯特地貌的主要类型,并配以插图。

第二部分剖析了桂林“山水”的成因,以使学生更清晰地认识和更深入地理解喀斯特地貌是各圈层相互作用的产物。

桂林地区具备喀斯特作用必需的基本条件,但教材并未简单重复,而是从介绍其独特的环境出发,从圈石圈、大气圈、水圈、生物圈四大圈层相互作用的角度,来分析桂林地区典型的喀斯特地貌的成因,因此在教学中应注意引导学生分清层次,步步深入。

本节教学内容还是发展学生地理思维能力、培养探究地理问题的意识,增强审美情趣和爱国主义情感的良好素材,教学中应予以充分关注。

●教学建议建议安排1课时。

导入新课:引导学生欣赏教材中的四幅景观图片,让学生在感受和赞叹桂林“山水”秀丽风光的同时,激发他们探究其成因的兴趣。

有条件的学校,播放有关桂林“山水”的录像资料,会收到更好的效果。

可在指出桂林“山水”实际上是典型的喀斯特地貌之后,让学生自学教材第一段,明确“喀斯特”是这类地貌的统称。

喀斯特地貌是由喀斯特作用而形成的。

但不是所有地区都有喀斯特作用。

讲授喀斯特作用的四个基本条件时,可引导学生在自学阅读课文的基础提取归纳:(1)岩石的可溶性;(2)岩石的透水性;(3)水的溶蚀力;(4)水的流动性。

可提示学生先分析岩石本身状况,然后再探讨其水动力条件,以便使学生有条理地认识。

喀斯特作用的化学过程的教学,可联系学生已具有的相关化学知识,写出化学反应方程式,并说明其反应过程是可逆的,反应的方向取决于水中CO2的含量,即与CO2进入水中或从水中逸出有关,即分别出现溶蚀和淀积,这就是喀斯特地貌发育的基本原因。

需要指出的是水的溶蚀力不仅取决于水中CO2含量,有机酸的数量,还受到由生物产生的有机酸多少的影响。

喀斯特作用能否进行主要取决于岩石的可溶性和水的溶蚀力,而喀斯特作用的深入程度则受岩石的透水性和水的流动性的影响。

引导学生读图3—3—2“喀斯特地貌形成过程示意图”,可各举地面喀斯特地貌和地下喀斯特地貌的一种类型,共同观察分析其在A、B、C三幅图中的发育过程。

其余的喀斯特地貌类型可由学生边讨论边体会,仅作适当点拨即可。

当然还可以让学生对照本节教材前面的景观图片以增强直观性。

可让学生阅读知识窗“徐霞客与喀斯特地貌”,激发学习兴趣,增强民族自豪感。

桂林“山水”的成因,可引导学生从该地区独特的自然环境,即从有利于喀斯特地貌形成和发育的岩石条件、气候条件、水文条件和生物条件来分别剖析。

在让学生了解到桂林地区的岩石具有很好的可溶性、透水性之后,可充分利用“桂林及周边地区地形”图,并复习回顾初中地理知识,探讨地形、气候、水、生物的相互作用对喀斯特地貌发育的显著影响。

喀斯特地貌是在一定的大气、气候和生物条件下,水对岩石的溶蚀、侵蚀及淀积沉淀的结果,在一定程度上反映了水、大气、生物、岩石的相互作用。

桂林山水是岩石圈、水圈、大气圈、生物圈相互作用的结果。

活动建议:该活动包含了对知识的理解、迁移和应用方面的内容,同时需要学生认识到案例所反映的实质。

教学时可让学生先独立思考,然后分组或在全班展开讨论。

活动2中“分析喀斯特地貌会给人类生产和生活带来哪些影响”,除有利于学生的发散思维外,还能促使学生学会辩证地看问题:一方面喀斯特地区蕴藏着丰富的矿产资源、奇特的地貌景观又是很好的旅游资源、地下洞穴藏的古生物和古人类化石具有重大的科学价值等;另一方面,喀斯特地区地表崎岖不平、经常发生地基破裂、水库漏水和地表土壤缺少等,给生产和生活带来一些不利影响等。

●问题探究P70第三节引题参考提示。

我国西南地区分布着大量的石灰岩,属可溶性岩石。

石灰岩在水和二氧化碳等共同作用下,发生化学溶蚀、淀积作用,从而形成峰林、溶洞、地下河、钟乳石、石笋等千姿百态的岩溶地形。

由于我国西南地区,降水丰富,气候温暖,植被茂盛,加之可溶性岩石纯度高,因此溶岩地貌发育得十分典型。

P72活动参考提示。

1.喀斯特地貌发育需要的基本条件有:(1)可溶性岩石;(2)丰富的地表水或地下水。

桂林地区形成典型的喀斯特地貌的原因是这里石灰岩分布广、厚度大、岩性纯、裂隙多,气候温暖,降水量大,地表水和地下水丰富.植被茂盛。

2.来自大气圈中的二氧化碳和水圈中的地表水、地下水对岩石圈中的石灰岩产生溶蚀作用;溶蚀作用形成的溶洞、暗河等,又为地下水提供了一个贮存空间。

生物圈中植物生长茂盛的地区,土壤中有机酸的含量较高,对岩石的溶蚀起促进作用。

喀斯特地貌一方面可以作为旅游资源加以开发利用,给人们带来美的享受,同时带动当地经济发展。

另一方面喀斯特地貌区地形崎岖,交通不便,给铁路、公路、水库等建设带来安全隐患,增加建设成本;喀斯特地貌区容易产生水土流失。

●教学资料喀斯特作用发生的基本条件(一)岩石的可溶性。

岩石的可溶性决定了岩石能否被溶解和溶蚀,是喀斯特作用能否发生的最基本的条件。

岩石的可溶性主要取决于岩石的成分和岩石的结构。

可溶性岩石主要有三类:(1)碳酸盐类岩石,如石灰岩、白云岩等;(2)硫酸盐类岩石,如石膏、硬石膏、芒硝等;(3)卤盐类岩石,如石盐、钾盐等。

在这三类岩石中,溶解度最大的是卤执类岩石,其次是硫酸盐类岩石,最小的是碳酸盐类岩石。

但由于卤盐类岩石和硫酸盐类岩石分布不广,而碳酸盐类岩石分布比较广,因而碳酸盐类岩石成为喀斯特作用的主要岩石。

在碳酸盐类岩石中,石灰岩的可溶性大于白云岩。

纯净碳酸岩的可溶性大于含有杂质的碳酸岩,结晶颗粒细的碳酵岩的可溶性大于结晶粒粗的碳酸岩。

(二)岩石的透水性。

岩石的透水性决定了水与岩石接触面积的大小,决定了喀斯特作用的强度。

岩石的透水性越好,喀斯特作用越容易发生,喀斯特作用的强度则有可能越大。

岩石的透水性取决于岩石的孔隙与裂隙发育的程度,这与岩石结构与区域构造有关。

(三)水的溶蚀力。

水对碳酸岩的溶蚀力主要是由水中所含的CO2决定的。

水中的CO2主要来自大气中的CO2、有机成因的CO2、无机成因的CO2。

三者提供的溶蚀力占全球溶蚀强度的58%。

另外,水中所含的有机酸和无机酸也对水的溶蚀力产生重要的影响。

(四)水的流动性。

流动的水具有增加溶蚀力的作用,因为不流动的水溶液很快就会达到饱和而失去溶蚀力。

流动的水还具有侵蚀作用,使更多的岩石、在更大的面积上接受溶蚀,从而增大喀斯特作用的强度。

喀斯特的发育阶段喀斯特地貌的发育,由于受各种条件如岩石、构造、气候和地壳运动等影响,不同地区的差异性很大。

就温热地区而言,当石灰岩地块被抬升至…定高度以后,喀斯特地貌发育便逐步深入,发育过程大致可分为三个阶段。

早期:披覆在石灰岩上的非溶性岩被剥除,石灰岩体露出地面后,喀斯特地貌开始发育。

这时,由上覆地层叠置下来的水系继续保持着。

地表水流,包括河流作用仍占优势,但地面上已经出现溶沟、石芽、溶斗和落水洞等漏陷地貌。

中期:地下喀斯特作用加强,地表水除主河流外,大部分转入地下,形成地下水系和地下洞穴系统。

那时地面显得非常干旱,并广泛发育出溶蚀洼地、干谷和盲谷等。

以后,许多地下河和溶洞顶部崩陷,出露成地表河或峡谷等等。

地面切割得十分破碎,产生许多深陷洼地、大型溶蚀谷地、峰丛和峰林等地貌。

这时喀斯特地貌发育最盛,也是地下水作用占优势的时期。

晚期:当地下河及溶洞大量崩塌,溶蚀谷地、洼地不断扩大,可溶性岩层之下的非溶性岩层广泛出露时,地表水系又发育起来,河流作用重新占了上风。

在此时期地面发育出广阔的溶蚀平原,平原上还堆积着石灰岩残积红土以及峰林蚀余的孤峰与残丘。

喀斯特地貌出露在地面的喀斯特地貌叫做地面喀斯特地貌。

地面喀斯特地貌主要包括以下类型:由于溶蚀作用而形成的出露于地面的石质小沟,叫做溶沟;溶沟之间的石质垄脊就是石芽;溶蚀作用形成的漏斗状的小型洼地,称为喀斯特漏斗或溶斗;开口于地面而连接地下河流、洞穴的竖直洞穴或通道,叫做落水洞,落水洞往往与喀斯特漏斗相连,是地表水转为地下水的通道;溶蚀洼地是一种大型的溶蚀形成的洼地,周围往往由石林环绕,溶蚀洼地常常是由多个喀斯特漏斗扩大相连而成;溶蚀而形成的宽阔的平底谷地叫做溶蚀谷地;多个溶蚀谷地相连形成的溶蚀平地,叫做溶蚀平原;喀斯特地区无水谷地,称为干谷;河流通过落水洞转到地下,突然消失,这样的河谷叫做盲谷;喀斯特地区分布的,根部分离或者略有相连的一组山峰,叫做峰林;根部由一个基座相连的一组山峰,叫做峰丛;孤零零分布在溶蚀谷地或者溶蚀平原上的单个山峰,叫做孤峰。

分布于地下的喀斯特地貌,叫做地下喀斯特地貌。

溶蚀作用形成的洞穴叫做溶洞;位于地下的河流叫做地下河;溶洞塌落形成峡谷,如果峡谷中仍然残留着狭窄的没有崩落的洞顶,则成为天生桥。

溶洞中由碳酸钙淀积形成的悬挂于洞顶的锥状堆积体,叫做石钟乳;由地面向上生长的锥状、塔状碳酸钙堆积体,叫做石笋;石笋与石钟乳,相连便形成石柱,含碳酸钙的水沿洞壁漫流淀积形成的片状或层状地貌叫石幔;在洞底碳酸岩淀积形成的高度为几厘米至几十厘米的垄岗状地貌,叫做边石堤或边石坝;边石坝看起来像梯田的垄岗。

边石坝的形成与原始地面起伏有关,当含有碳酸盐的水漫过积水凹坑高起的边缘时,由于流速加快有利于CO2的溢出,促进碳酸钙在凹坑边缘的淀积,边缘淀积加高便形成边石坝。

a.石钟乳b.石笋c.石柱喀斯特作用与圈层间的相互作用从喀斯特作用的基本条件和喀斯特作用的空间分布来看,喀斯特作用发生在岩石圈、水圈、大气圈和生物圈的界面上,喀斯特地貌是四大圈层相互作用的结果。

从喀斯特作用发生的基本条件来看,岩石的可溶性、透水性是由岩石圈的结构与变动(构造运动)决定的;水的流动性取决于气候条件、地形坡度以及岩石的空隙类型与连通性;水的溶蚀力不仅取决于水的性质,而且还受大气CO2含量、生物产生的有机酸多少的影响与控制。