第三单元第二节 圈层相互作用案例分析导学案

- 格式:doc

- 大小:1011.11 KB

- 文档页数:6

圈层相互作用案例分析教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解圈层相互作用的概念;(2)掌握分析圈层相互作用案例的方法;(3)能够运用所学知识解决实际问题。

2. 过程与方法:(1)通过观察、实验等手段,感知圈层相互作用的现象;(2)运用分析、归纳等方法,探讨圈层相互作用的原因和结果;(3)培养合作、交流、探究的能力。

3. 情感态度价值观:(1)增强对自然环境的尊重和保护意识;(2)培养责任感和社会参与意识。

二、教学内容1. 圈层相互作用的概念及意义2. 圈层相互作用的类型及实例3. 分析圈层相互作用案例的方法4. 圈层相互作用案例分析实践三、教学重点与难点1. 重点:(1)圈层相互作用的概念及意义;(2)分析圈层相互作用案例的方法;(3)圈层相互作用案例分析实践。

2. 难点:(1)圈层相互作用的内在机制;(2)运用所学知识解决实际问题。

四、教学准备1. 教具:多媒体课件、案例资料、实验器材等;2. 场地:教室、实验室等。

五、教学过程1. 导入新课:(1)通过多媒体课件,展示圈层相互作用的图像和实例;(2)引导学生思考圈层相互作用的意义和价值。

2. 知识讲解:(1)讲解圈层相互作用的概念及意义;(2)介绍圈层相互作用的类型及实例;(3)阐述分析圈层相互作用案例的方法。

3. 实践操作:(1)分组讨论,选取一个案例进行深入分析;(2)各组汇报分析结果,分享心得体会;(3)师生互动,总结圈层相互作用案例分析的要点。

4. 应用拓展:(1)引导学生运用所学知识,分析现实生活中的圈层相互作用现象;(2)培养学生解决实际问题的能力;(3)强化责任意识,提高环境保护素养。

5. 课堂小结:回顾本节课所学内容,总结圈层相互作用的概念、类型及分析方法,强调圈层相互作用在现实生活中的重要性。

6. 布置作业:(1)查阅相关资料,了解我国典型的圈层相互作用案例;六、教学策略与方法1. 采用问题驱动的教学模式,引导学生主动探究圈层相互作用的原因和结果;2. 运用案例分析法,以实际案例为载体,培养学生分析问题和解决问题的能力;3. 利用实验教学法,让学生亲身体验圈层相互作用的现象,增强直观感受;4. 采用小组讨论法,鼓励学生积极参与课堂讨论,提高沟通与合作能力。

第三节圈层相互作用案例分析——剖析“山水”的成因【学习目标】1.以“山水”的成因为案例,说明地理环境的形成和演变是圈层间相互作用的结果,加深理解地理环境的整体性。

2.尝试运用所学的地理知识,并联系其他学科知识,分析解决地理问题。

3.激发探究地理问题的动机,培养求真、的科学态度,提高地理审美情趣,增强热爱祖国大好河山的情感。

活动1:山水是典型的喀斯特地貌。

阅读课本“认识喀斯特地貌”标题下的容,完成下列要求。

(1)说一说什么叫喀斯特。

(2)写出喀斯特作用的方程式,归纳其作用的本质是含有的水对岩石的和作用。

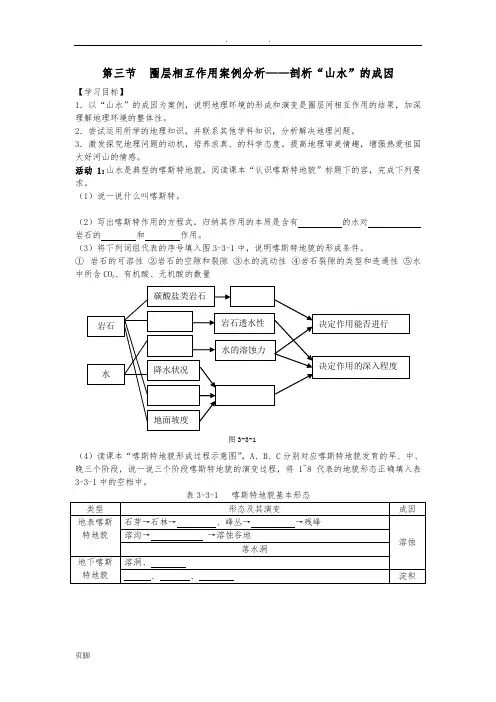

(3)将下列词组代表的序号填入图3-3-1中,说明喀斯特地貌的形成条件。

①岩石的可溶性②岩石的空隙和裂隙③水的流动性④岩石裂隙的类型和连通性⑤水中所含CO2、有机酸、无机酸的数量图3-3-1(4)读课本“喀斯特地貌形成过程示意图”,A、B、C分别对应喀斯特地貌发育的早、中、晚三个阶段,说一说三个阶段喀斯特地貌的演变过程,将1~8代表的地貌形态正确填入表3-3-1中的空档中。

表3-3-1 喀斯特地貌基本形态活动2:读课本“及周边地区地形图”,分析所处的经纬度位置对气候和植被的影响、地形对流水作用的影响,并联系地区的岩石类型,剖析其“山水”成因。

(1)在下图中写出地区利于喀斯特地貌形成的地理环境特点,说一说各圈层之间是怎样相互作用的。

(2)分析的喀斯特地貌给该地区人类活动带来哪些影响?有利影响:不利影响:活动3:阅读下面的资料,比较澳大利亚东南沿海和云贵高原的自然条件,从地理环境整体性的角度,分析桉树引种到云贵高原后产生与原产地截然不同环境效益的主要原因。

资料:桉树的突出特点之一是能够通过叶面的蒸腾作用,将大量的地下水快速地输送到大气中,当地下水位下降时,它的根系又能够快速追随地下水位的变化向深处生长,因此,它有地下“抽水机”的绰号。

桉叶油也有一定的经济价值。

桉树生长在澳大利亚东部沿海和东南部地区,有良好的生态效益。

圈层相互作用案例分析教案第一章:引言1.1 课程背景本课程旨在通过圈层相互作用的案例分析,让学生了解和掌握圈层相互作用的基本概念、原理和应用。

通过分析不同圈层之间的相互作用,使学生能够更好地理解地球系统的运行机制,提高对环境保护和资源管理的认识。

1.2 教学目标通过本章的学习,学生将能够:了解圈层相互作用的定义和重要性;掌握地球系统中的主要圈层及其相互作用;分析案例中圈层相互作用的表现和影响。

1.3 教学内容本章主要介绍圈层相互作用的概念、地球系统中的主要圈层以及案例分析的方法。

具体内容包括:圈层相互作用的定义和重要性;地球系统中的主要圈层:大气圈、水圈、土壤圈、生物圈和岩石圈;案例分析的方法和步骤。

第二章:大气圈与水圈的相互作用2.1 教学目标通过本章的学习,学生将能够:了解大气圈和水圈的基本特征及其相互作用;分析大气圈和水圈相互作用对环境的影响;2.2 教学内容本章主要介绍大气圈和水圈相互作用的原理和案例。

具体内容包括:大气圈和水圈的基本特征;大气圈和水圈的相互作用原理:降水、蒸发、水循环等;案例分析:大气圈和水圈相互作用对生态环境的影响。

第三章:土壤圈与生物圈的相互作用3.1 教学目标通过本章的学习,学生将能够:理解土壤圈和生物圈的基本特征及其相互作用;分析土壤圈和生物圈相互作用对生态环境的影响;运用案例分析方法,探究土壤圈和生物圈相互作用的具体案例。

3.2 教学内容本章主要介绍土壤圈和生物圈相互作用的原理和案例。

具体内容包括:土壤圈和生物圈的基本特征;土壤圈和生物圈的相互作用原理:土壤形成、土壤生态功能等;案例分析:土壤圈和生物圈相互作用对生态环境的影响。

第四章:岩石圈与大气圈的相互作用4.1 教学目标通过本章的学习,学生将能够:理解岩石圈和大气圈的基本特征及其相互作用;分析岩石圈和大气圈相互作用对环境的影响;4.2 教学内容本章主要介绍岩石圈和大气圈相互作用的原理和案例。

具体内容包括:岩石圈和大气圈的基本特征;岩石圈和大气圈的相互作用原理:地质作用、气候变化等;案例分析:岩石圈和大气圈相互作用对环境的影响。

承转对于一名旅游者来说,去桂林旅游,需要具有一定的科学素养,才能更好地感受桂林山水的科学价值和美学价值。

常见的喀斯特地貌的成因是什么。

“成因组”学生播放视频,展示所绘制的框图,呈现喀斯特地貌的成因。

并使用化学方程式来说明。

视频或动画学案落实为学生发放学案,指导学生填写框图,巩固落实填写框图合作探究展示图片。

我们山东省也有大面积的石灰岩分布区,在沂源县、沂水县都有北方罕见的地下溶洞。

提出系列问题,由学生讨论。

教师点评,表扬。

学生讨论,交流。

1、从内因来看,桂林地区的喀斯特地貌极为典型的原因是什么?石灰岩的形成,反映了哪些地理要素间的相互作用?2、阅读桂林与周边地区地形图,可以看出桂林喀斯特地貌的形成原因是什么?体现了哪些地理要素之间的相互作用?3、影响桂林地区地表水和地下水的溶蚀力的因素还有哪些?体现了哪些地理要素之间的相互作用?4、总体来看,我们北方的喀斯特地貌没有南方地区那样典型,为什么呢?ppt演示文稿原理建构展示简图,进行补充分析和总结:通过以上分析可以看出,桂林地区的喀斯特地貌正是在各地球圈层的相互作用下形成的。

完善学案ppt演示文稿拓展延伸承转:地理环境的整体性不仅表现在各自然地理要素间的相互作用,也体现在自然环境与社会经济环境之间的密切联系。

结合个人收集的资料,补充完善学生的展示,从利弊两个方面培养学生的辩证思“影响组”展示所收集的资料,向同学们介绍喀斯特地貌对当地的生产和生活的影响。

ppt演示文稿维意识。

迁移应用案例分析是一种常用的地理学习方法,这种方法的关键是从案例中掌握基本的地理原理,从而解决更多的实际问题,实现知识的迁移。

水土流失过程是气候、地貌、土壤、生物、水文统一变化的过程,黄土高原千沟万壑的景观正是在这种统一变化过程中形成的。

学生结合本课的学习和学案提供的资料与图片,思考并讨论黄土高原这种地貌景观的成因,并分析各地理要素间的相互作用。

课后作业除了常规的教辅练习外,在学案中为学生提供一个研究生学习的题材。

云南省德宏州梁河县一中高中地理必修一(鲁教版):33圈层相互作用案例分析学案【学习目标】1、认识喀斯特地貌2、喀斯特地貌的形成条件3、桂林“山水”发育条件学习重难点:桂林“山水”发育条件【前置作业】1.认识喀斯特地貌(1)喀斯特作用的本质:含有的水对岩石的和作用。

(2)形成条件①岩石:种类:类岩石,如石灰岩、白云岩。

特性:性、透水性②水:溶蚀力:取决于水中所含的、有机酸和的数量及水的的强弱。

流动性:取决于、地面坡度以及的类型与连通性。

(3)类型:地面喀斯特地貌:包括、、孤峰、溶蚀洼地和落水洞等。

地下喀斯特地貌:包括、地下河等。

2.剖析桂林“山水”的成因(1)成因:桂林“山水”是这一地区独特的自然环境的产物,也是、岩石圈、生物圈相互作用的结果。

(2)发育条件:①岩石条件:广布,厚度大,岩性纯,空隙和裂隙发育广泛,、透水性都很好。

②气候条件:位于湿润区,气候温暖,降水充沛,尤以4---7月降水较多。

③地形条件:该区、西部、地势较高,中部、地势较低,漓江谷地南北纵贯全境。

④水文条件:河流水量丰富,作用强烈。

⑤生物条件:生物生长旺盛和土壤中的积累,导致土壤和流水中的含量较高。

【问题与例题】【问题1】阅读教材,探究完成以下问题:“什么是喀斯特作用?、喀斯特地貌的形成需要哪些条件?最基本的条件是哪一个?最常见的可溶性岩石是哪一种?岩石透水性的强弱又和什么因素有关呢?水的溶蚀力又和哪些因素有关呢?(喀斯特作用是指含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀和淀积作用。

喀斯特地貌的形成需要四个基本条件:岩石的可溶性、岩石的透水性、水的溶蚀力和水的流动性。

最基本的条件是岩石的可溶性。

最常见的可溶性岩石是石灰岩岩石透水性的强弱和岩石空隙和裂隙的发育程度有关,岩石空隙和裂隙发育越好,岩石的透水性就越好,喀斯特地貌发育越典型。

水的溶蚀力的大小主要取决于水中所含二氧化碳、有机酸和无机酸的数量,以及水的流动性。

)在具备这样一些条件的地区,喀斯特地貌往往会广泛发育。

圈层相互作用案例分析教案第一章:引言1.1 教学目标让学生了解圈层相互作用的定义和重要性培养学生对圈层相互作用的兴趣和好奇心1.2 教学内容圈层相互作用的定义和概念圈层相互作用的重要性圈层相互作用的实例介绍1.3 教学方法讲授法:讲解圈层相互作用的定义和概念举例法:介绍圈层相互作用的实例互动讨论法:引导学生思考圈层相互作用的重要性第二章:地球的圈层结构2.1 教学目标让学生了解地球的圈层结构及其相互作用培养学生对地球圈层结构的认识和理解2.2 教学内容地球的圈层结构介绍圈层之间的相互作用方式圈层相互作用的实例分析2.3 教学方法讲授法:讲解地球的圈层结构和相互作用方式举例法:分析圈层相互作用的实例互动讨论法:引导学生思考圈层相互作用对地球的影响第三章:大气圈与岩石圈的相互作用3.1 教学目标让学生了解大气圈与岩石圈的相互作用及其影响培养学生对大气圈与岩石圈相互作用的认知和理解3.2 教学内容大气圈与岩石圈的相互作用方式相互作用对天气和气候的影响实例分析:火山喷发对大气圈和岩石圈的影响3.3 教学方法讲授法:讲解大气圈与岩石圈的相互作用方式和影响举例法:分析火山喷发对大气圈和岩石圈的影响互动讨论法:引导学生思考大气圈与岩石圈相互作用的意义第四章:水圈与生物圈的相互作用4.1 教学目标让学生了解水圈与生物圈的相互作用及其重要性培养学生对水圈与生物圈相互作用的认知和理解4.2 教学内容水圈与生物圈的相互作用方式相互作用对生态系统的影响实例分析:水资源对生物圈的影响4.3 教学方法讲授法:讲解水圈与生物圈的相互作用方式和影响举例法:分析水资源对生物圈的影响互动讨论法:引导学生思考水圈与生物圈相互作用的重要性第五章:人类活动与圈层相互作用5.1 教学目标让学生了解人类活动对圈层相互作用的影响培养学生对环境保护和可持续发展的意识5.2 教学内容人类活动对圈层相互作用的影响环境保护和可持续发展的重要性实例分析:工业化对大气圈和水圈的影响5.3 教学方法讲授法:讲解人类活动对圈层相互作用的影响举例法:分析工业化对大气圈和水圈的影响互动讨论法:引导学生思考环境保护和可持续发展的意义第六章:土壤圈与生物圈的相互作用6.1 教学目标让学生理解土壤圈与生物圈之间的相互作用关系。

第二节地理环境的整体性导学案主备人:江红光审核:高一地理备课组印高一全体 2014.12.20【学习目标】1.阅读地理环境各要素间的相互关系示意图,并通过分析案例归纳地理环境整体性的主要表现。

2.分析地理环境各圈层之间的能量交换和植物光合作用过程,说明地理环境的整体性是通过圈层间的能量交换和物质运动来实现的。

【学习重、难点】地理环境整体性的主要表现【学习任务】任务一:地理环境各要素间的相互作用1.地理环境整体性的含义自然地理环境的组成要素:、、、和土壤等,它们之间是相互、相互的,构成了一个有机整体,称为。

2.地理环境整体性的具体表现①地理环境各要素与环境总体特征保持;②环境各要素之间是即“牵一发而动全身”;③区域之间的,一个区域的变化会影响到。

【即时训练】读下图,完成1~3题。

1.上图反映了地理环境的( )A.整体性B.山地垂直地域分异规律C.由赤道向两极的地域分异规律D.从沿海向内地的地域分异规律2.反映人类与地理环境之间相互制约、息息相关的是( )A.abc B.def C.ace D.bdf3.下列各联系的举例,不正确的是( )A.b——塔里木盆地气候干燥,形成我国面积最大的沙漠B.c——泥石流流出的物质堵塞江河,破坏森林、农田C.e——三峡工程建成后,可提高荆江河段的防洪标准D.f——江淮平原把旱地改造成水田,加剧了土壤盐碱化任务二:案例分析——厄尔尼诺现象及其影响【读图训练】阅读教材第64页图3-2-3厄尔尼诺成因示意,对比分析正常年份和发生厄尔尼诺现象的年份以下几个方面的变化:①赤道附近海水运动状况;②太平洋赤道附近海水温度的变化;③太平洋东西两岸大气环流条件的变化;④秘鲁太平洋沿岸洋流的变化。

【问题探究】阅读教材第64-65页图文,完成教材第65页的活动。

(1)、地理环境的整体性,体现为地理环境各要素与环境总体特征的协调一致。

试以秘鲁渔场的形成为例,说明这个问题。

(2)、地理环境整体性的重要表现是环境要素之间的相互制约,即“牵一发而动全身”。

第二单元从地球圈层看地理环境第三节圈层相互作用案例分析课时计划:2 课时周课时:3课时(2课时为正课,1课时讲学案)一、内容及其解析本节内容圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”的成因,主要包括两个部分:一是认识卡斯特地貌,二是剖析桂林山水的成因。

其核心是通过分析喀斯特和桂林“山水”的形成过程中地理环境各要素相互作用的基础上理解地理环境的整体性。

理解它的关键在于通过分析喀斯特的形成条件及形成过程中地理环境各要素的相互作用,理解地球圈层间的相互作用。

本节课中地理环境各要素的相互作用及圈层相互作用等内容学生在第二节中已经学过,喀斯特的形成与化学知识联系紧密,因此在教学过程中要结合前面章节和相关化学知识来分析,难度不大,必要时利用简单化学实验来说明。

本节教学重点是喀斯特地貌的形成过程,难点是桂林山水的成因分析。

解决重难点的关键在于运用相关化学知识及多媒体演示等方法来帮助学生理解,降低难度。

二、目标及其解析(一)目标定位1.认识并能够说出喀斯特地貌发育的基本条件;2.认识并能够在图上指出喀斯特地貌的基本形态;3.剖析桂林山水的成因,并能够说明地理环境的形成和演变是地球个圈层相互作用的结果。

(二)目标解析1.认识并能够说出喀斯特地貌发育的基本条件是指让学生总结并说出喀斯特地貌发育的基本条件;2.认识并能够在图上指出喀斯特地貌的基本形态是指让学生学习之后能过说出一些基本形态;3.剖析桂林山水的成因,并能够说明地理环境的形成和演变是地球个圈层相互作用的结果指的是让学生总结地球圈层相互作用。

三、问题诊断分析学生可能遇到的问题是对可溶性岩石喀斯特地貌形成的基本条件和桂林“山水”的基本成因难以理解,要解决这一问题,可以从学生熟悉的现象入手,结合之前的知识,通过多媒体展示,降低学生认识难度,增加学生学习兴趣。

四、教学条件支持分析在本节课的教学中,使用多媒体和相关图等教学资源辅助教学。

五、教学过程【导入新课】以桂林山水、石林、地下溶洞等图片进行导入,说明河流(海洋)、蓝天、白云、山地、岩石、植物组成了一幅美丽的风景画。

圈层相互作用案例分析教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)理解圈层相互作用的定义和重要性;(2)掌握分析圈层相互作用案例的方法和技巧;(3)能够运用所学知识分析实际环境问题。

2. 过程与方法:(1)通过观察和分析实例,培养学生的观察和分析能力;(2)通过小组讨论,培养学生的合作和交流能力;(3)通过案例分析,培养学生的解决问题和实践能力。

3. 情感态度与价值观:(1)增强学生对环境保护的认识和意识;(2)培养学生的责任感和使命感;(3)激发学生对科学研究的兴趣和热情。

二、教学内容1. 圈层相互作用的定义和重要性2. 分析圈层相互作用案例的方法和技巧3. 实际环境问题的圈层相互作用分析三、教学重点与难点1. 教学重点:(1)圈层相互作用的定义和重要性;(2)分析圈层相互作用案例的方法和技巧;(3)实际环境问题的圈层相互作用分析。

2. 教学难点:(1)圈层相互作用的内在机制和复杂性;(2)运用所学知识分析实际环境问题的能力。

四、教学过程1. 导入:(1)引入话题:环境问题的重要性;(2)引导学生思考:环境问题是如何产生的?2. 教学内容讲解:(1)讲解圈层相互作用的定义和重要性;(2)讲解分析圈层相互作用案例的方法和技巧;(3)讲解实际环境问题的圈层相互作用分析。

3. 案例分析:(1)提供案例材料,引导学生观察和分析;(2)分组讨论,让学生合作分析案例;(3)各小组汇报分析结果,进行交流和讨论。

4. 总结与反思:(1)总结圈层相互作用的分析和解决方法;(2)引导学生反思环境保护的责任和行动。

五、教学评价1. 学生知识掌握程度的评价:(1)课堂问答;(2)课后作业;(3)小测验。

2. 学生能力培养的评价:(1)案例分析报告;(2)小组讨论表现;(3)课堂参与度。

3. 学生情感态度与价值观的评价:(1)学生对环境保护的认识和意识;(2)学生的责任感和使命感;(3)学生对科学研究的兴趣和热情。

六、教学资源1. 教材:环境科学相关教材2. 案例材料:实际环境问题案例及相关数据和图表3. 多媒体教具:PPT、视频、动画等4. 网络资源:相关环境科学网站和文献七、教学方法1. 讲授法:讲解圈层相互作用的定义和重要性,引导学生理解概念和理论;2. 案例分析法:提供实际环境问题案例,让学生观察和分析,培养学生的实践能力;3. 小组讨论法:分组讨论,让学生合作分析案例,培养学生的合作和交流能力;4. 反思法:引导学生总结和反思环境保护的责任和行动。

清泉州阳光实验学校第三节圈层的互相作用分析1.以“山水〞的成因为案例,说明地理环境的形成和演变是圈层间互相作用的结果,理解地理环境的整体性。

2.运用所学的地理知识,并联络其他学科知识,分析解决地理问题。

3.激发探究地理问题的动机,培养求真、务实的科学态度,进步地理审美情趣,增强热爱祖国大好河山的情感。

教学重点与难点圈层互相作用的结果根底梳理一、认识喀斯特地貌1.喀斯特地貌名称的由来喀斯特是欧洲巴尔干半岛西北部的一个____________高原的名称,借用该地名来称呼石灰岩地区的地貌,水文现象和景观。

2.喀斯特作用:本质是含有________________的水对可溶性岩石的________和________作用。

3.喀斯特地貌的形成(1)喀斯特作用发生的根本条件(2)喀斯特作用过程a.________作用,化学反响方程式:________________________b.________作用,化学反响方程式:________________________________________(3)喀斯特作用深化的根本条件4.喀斯特地貌的分类(1)地面喀斯特地貌:____________、峰丛、孤峰、________________、落水洞等。

(2)地下喀斯特地貌:溶洞、____________、石钟乳、________、石柱等。

二、剖析“山水〞的成因当堂稳固中外结合科考队曾考察过著名的广西乐业大石围天坑,获得了珍贵的第一手资料。

结合相关知识完成1~3题。

1.大石围天坑是A.大的陨星坑B.很深的凹陷盆地C.火山口D.一种岩溶漏斗2.以下几种地形剖面图中,与大石围天坑有一样地质作用的是3.以下著名风景名胜中,属于这类地貌的是①长江三峡②日月潭③路南石林④广西山水A.①②B.①④C.②④D.③④山水是北起兴安,南到阳朔的绵延100多千米的山水风光的代名词。

据此完成4~6题。

4.以下是对山水自然景观描绘的是A.“人在水下走,船在天上行〞B.“远看是山,近看成川〞C.“青莲出水,碧莲玉笋世界〞D.“一山有四季,十里不同天〞5.山水形成的物质根底是A.花岗岩B.石灰岩C.岩D.白云岩6.山水是非常典型的喀斯特地貌,关于该地区自然环境的描绘,错误的选项是A.大约5亿年前,所在的地区是一片汪洋大海B.为亚热带季风气候,温暖而潮湿,尤以4~7月降水较多C.地表水和地下水丰富、多地下暗河等D.漓江谷地自西向东横贯全境。

《地球的圈层结构》导学案教学目标:1.了解地球的圈层结构,掌握各圈层的特点和作用。

2.培养学生的观察能力、分析能力和空间想象力。

3.提高学生对地理学科的兴趣,激发学生的探究欲望。

教学重点:1.地球的圈层结构及其特点。

2.各圈层之间的相互关系。

教学难点:1.地球圈层结构的形成原因。

2.各圈层之间的相互作用。

教学准备:1.多媒体教学设备。

2.地球圈层结构示意图。

3.相关教学案例。

教学过程:一、导入1.利用多媒体展示地球的图片,引导学生观察地球的形状和表面特征。

2.邀请学生分享他们对地球的了解,引导学生思考地球的内部结构。

二、自主学习1.发放导学案,让学生自主阅读教材,了解地球的圈层结构。

2.学生根据导学案的要求,填写各圈层的特点和作用。

三、课堂讲解1.教师根据学生的自主学习情况,对地球的圈层结构进行讲解。

2.利用多媒体展示地球圈层结构示意图,帮助学生形象地理解各圈层的特点和作用。

具体讲解如下:1.地壳a.地壳是地球最外层,分为陆地地壳和海洋地壳。

b.地壳由岩石组成,包括沉积岩、岩浆岩和变质岩。

c.地壳的平均厚度约为17千米。

2.地幔a.地幔是地球内部最大的圈层,位于地壳和地核之间。

b.地幔主要由硅酸盐岩组成,具有塑性。

c.地幔的平均厚度约为2900千米。

3.地核a.地核分为内核和外核,内核主要由铁、镍等金属组成,外核主要由铁、镍和硫组成。

b.地核的平均厚度约为3500千米。

4.水圈a.水圈包括地球上的液态水和固态水。

b.水圈具有流动性,参与地球的物质循环和能量转换。

5.生物圈a.生物圈是地球表层生物活动的范围。

b.生物圈包括陆地、海洋和大气中的生物。

6.大气圈a.大气圈是地球最外层的气体圈层。

b.大气圈对地球表面起到保护作用,维持地表温度和气候。

四、案例分析1.教师展示相关教学案例,如地球内部圈层的形成原因、板块构造学说等。

2.学生分组讨论,分析案例中涉及的问题。

五、课堂小结2.学生分享学习心得,提出疑问,教师解答。

《圈层相互作用案例分析》教学设计学习目标1、认识喀斯特地貌类型,了解喀斯特地貌的形成条件,和发育的地貌类型。

2、理解地理环境的形成和演变是圈层间相互作用的结果,加深对地理环境整体性的认识。

知识梳理喀斯特地貌概念:是原南斯拉夫西北部的一个石灰岩高原的名称。

19世纪末,欧洲学者借用该地名来称呼石灰岩地区的地貌水文现象和景观地貌:由喀斯特作用形成的一种独特的地貌类型,可分为地表喀斯特地貌和地下喀斯特地貌作用:含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶性和淀积作用。

形成条件:岩石具有可溶性―最基本条件,空隙和裂隙,透水性;水的溶蚀力,水中所含的二氧化碳和有机酸数量;水的流动包括大气降水,地面坡度,裂隙类型和连通性等因素共同早就喀斯特地貌桂林山水的成因岩石条件{分布广、厚度大、岩性纯、空隙和裂隙发育广泛}可溶性强透水性好气候条件{气候温暖,降水充沛地形条件{北部、东部、西部地势高,中部、南部地势低}漓江自北向南纵贯全境生物条件{丰富的生物资源,旺盛的有机质活动,土壤中有机酸的积累}土壤和流水中有机酸含量高巩固练习一、单项选择题1、下列哪种岩石广布区能形成喀斯特地貌( ) A.石灰岩B.花岗岩C.玄武岩D.大理岩2、我国喀斯特地貌发育广泛的高原是( ) A.青藏高原B.内蒙古高原C.黄土高原D.云贵高原读“人民币版面图案”(部分),回答3~5题:3、该版面景观是( ) A.九寨沟风光B.桂林山水C.鼎湖山保护区D.长白山天池4、该地形景观的主要成因是( ) A.冰蚀作用B.流水溶蚀作用C.风力侵蚀作用D.海浪侵蚀作用5、该景观地貌属于( ) A.雅丹地貌B.丹霞地貌C.冰蚀地貌D.喀斯特地貌“桂林山水甲天下”是赞美桂林周围喀斯特山水风光的一句名言。

桂林山水是北起兴安,南到阳朔的100多千米的山水风光的代名词,是中国,也是世界罕见的喀斯特地貌区。

这里山奇水秀,风光绚丽。

人们将其自然景观归结为“四绝”,即簪山、带水、幽洞、奇石。

芯衣州星海市涌泉学校第三单元从圈层作用看地理环境内在规律第三节圈层互相作用案例分析——剖析“山水〞成因一、课程标准:1、举例说明某自然地理要素在地理环境形成和演变中的作用。

2、举例说明地理环境各要素的互相作用,理解地理环境的整体性。

二、教学目的:1、以“山水〞的成因为案例,说明地理环境的形成和演变是圈层间互相作用的结果,加深理解地理环境的整体性。

2、尝试运用所学的地理知识,并联络其他学科知识,分析解决地理问题。

3、激发探究地理问题的动机,培养求真、务实的科学态度,进步地理审美情趣,增强热爱祖国大好河山的情感。

三、教学过程:〔一〕认识喀斯特地貌1、喀斯特地貌名称的由来〔阅读归纳〕喀斯特是欧洲原南斯拉夫的一个石灰岩高原的名称,那里发育着各种奇特的地貌。

19世纪末,欧洲学者借用该地名称呼石灰岩地区的地貌,水文现象和景观。

后来“喀斯特〞一词成为世界各国通用的专门术语。

2、我国喀斯特地貌的分布与研究〔阅读知识窗〕喀斯特地貌在我国又被称为岩溶地貌、徐霞客,早在欧洲人之前就对广西、、一带的喀斯特地貌进展实地勘察,记录与成因分析,徐霞客游记中有世界上研究喀斯特现象的最早纪录。

3、喀斯特地貌的形成〔重点分析〕喀斯特作用的本质是含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀与淀积作用。

其溶蚀与淀积的作用分别表达了化学过程:CaCO3+CO2+H2O====Ca(HCO3)2Ca(HCO3)2====CaCO3↓+CO2↑+H2O影响其形成的因素可以以下几个方面去分析:〔1〕岩石圈:首先岩石不可溶性是最根本的条件,形成喀斯特地貌最主要的可溶性岩石是碳酸盐类岩石如:碳岩、云岩等,其次是透水性,岩石空隙与裂隙越多,透水性愈好,喀斯特地貌发育越典型。

〔2〕水圈:喀斯特地貌的形成离不开水,气候愈潮湿,降水愈丰富,地表水与地下水的流动性愈好,从而进步了喀斯特地貌的发育程度。

〔3〕大气圈:首先大气中的与水体中CO2的含量是影响喀斯特地貌形成的重要物质,其次气温愈高,有利于加快上进化学反响,可促进喀斯特地貌的发育,由此,典型的喀斯特地貌一般分布在较低纬度地带。

第三节圈层相互作用案例分析导学案主备人:江红光审核:高一地理备课组印高一全体2014.12.23

【学习目标】

1、认识喀斯特地貌

2、喀斯特地貌的形成条件

3、桂林“山水”发育条件

【学习重、难点】桂林“山水”发育条件

【学习任务】

任务一:认识喀斯特地貌

【自主学习】

阅读教材,完成以下问题:

“什么是喀斯特作用?喀斯特地貌的形成需要哪些条件?最基本的条件是哪一个?最常见的可溶性岩石是哪一种?岩石透水性的强弱又和什么因素有关呢?水的溶蚀力又和哪些因素有关呢?喀斯特地貌类型有哪些?

1.喀斯特作用是指含有的水对可溶性岩石的和作用。

2.喀斯特地貌的形成需要四个基本条件:岩石的可溶性、岩石的透水性、水的溶蚀力和水的流动性。

其中最基本的条件是。

3.最常见的可溶性岩石是,如石灰岩、白云岩。

4.岩石透水性的强弱和岩石空隙和裂隙的发育程度有关,岩石空隙和裂隙发育越好,岩石的透水性就越好,喀斯特地貌发育越典型。

5.水的溶蚀力的大小主要取决于水中所含二氧化碳、有机酸和无机酸的数

量,以及水的流动性。

6.喀斯特地貌的类型:地面喀斯特地貌,包括、、孤峰、溶蚀洼地和落水洞等。

地下喀斯特地貌,包括、地下河及其由碳酸钙淀积形成的堆积体,例如、、。

任务二:剖析桂林“山水”的成因

1.成因:桂林“山水”是这一地区独特的自然环境的产物,也是、岩石圈、生物圈相互作用的结果。

2.发育条件:

①岩石条件:广布,厚度大,岩性纯,空隙和裂隙发育广泛,、透水性都很好。

②气候条件:位于湿润区,气候温暖,降水充沛,尤以4---7月降水较多。

③地形条件:该区、西部、地势较高,中部、地势较低,漓江谷地南北纵贯全境。

④水文条件:河流水量丰富,作用强烈。

⑤生物条件:生物生长旺盛和土壤中的积累,导致土壤和流水中的含量较高。

【达标检测】

1.下列哪种岩石广布区能形成喀斯特地貌()

A.石灰岩 B.花岗岩 C.玄武岩 D.大理岩

2.我国喀斯特地貌发育广泛的高原是()

A.青藏高原 B.内蒙古高原 C.黄土高原 D.云贵高原

读“人民币版面图案”(部分),回答3~5题。

3.该版面景观是()

A.九寨沟风光 B.桂林山水 C.鼎湖山保护区 D.长白山天池

4.该地形景观的主要成因是()

A.冰蚀作用 B.流水溶蚀作用 C.风力侵蚀作用 D.海浪侵蚀作用5.该景观地貌属于()

A.雅丹地貌 B.丹霞地貌 C.冰蚀地貌 D.喀斯特地貌6.喀斯特作用的本质是()

A. 含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀作用

B. 流水的冲刷作用

C. 对可溶性岩石的淀积作用

D. 含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀和淀积作用

7.关于水对碳酸岩类岩石的溶蚀力的大小叙述不正确的是()

A. 二氧化碳越多,溶蚀力越大

B. 有机酸越多,溶蚀力越大

C. 无机酸越多,溶蚀力越大

D. 水的流动性越弱,溶蚀力越大

8.对地表水和地下水的流动性影响较小或基本不影响的因素是()

含量 D.岩石裂隙的类型与连通性 A.大气降水 B.地面坡度 C.水中CO

2

9.下列对喀斯特地貌成因的叙述,不正确的是()

A.具有厚度较大的可溶性岩石是形成喀斯特地貌的基础

B.岩石的透水性越好,喀斯特地貌发育的越典型

C.气温越低,水分蒸发越少越利于喀斯特地貌的形成

D.水的流动性强,可以提高喀斯特地貌的发育程度

10.下列地貌类型全部属于地面喀斯特地貌的是()

A. 石柱、峰林、溶蚀洼地

B. 峰丛、落水洞、溶蚀洼地

C. 石柱、石钟乳、地下河

D. 孤峰、溶洞、落水洞

二、综合题

1.读“某洞穴剖面景观示意图”,完成下列要求。

(1)图中所表示的景观名称为地貌。

(2)图中所表示的地形景观主要分布在()

A.石灰岩分布区B.花岗岩分布区 C.玄武岩分布区D.片麻岩分布区

(3)该种地貌由作用形成,该作用的本质是。

(4)我国最早揭示该地形景观各种特征的著作是()A.《山海经》B.《水经注》C.《梦溪笔谈》D.《徐霞客游记》(5)该种景观在我国四大高原中的高原有广泛分布。

(6)写出你知道的如图所示景观的著名旅游景点两个。

(7)用可持续发展观点,简述人类如何趋利避害地开发利用这种地形景观资源。

【答案】1.(1)喀斯特(或岩溶)

(2)A

(3)喀斯特含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀和淀积作用

(4)D

(5)云贵

(6)桂林山水、路南石林等

(7)充分合理利用其在旅游、仓储、疗养、生物栽培等方面的资源价值。

注意避免地基塌陷、环境污染、破坏性开发等超越环境承载量的不良现象。

2.某地理课题组为完成“喀斯特地貌发育机制的研究”采取了以下设想:

设想一:气候是我国南北方喀斯特地貌发育差异的主导因素

为论证这一设想,课题组在我国三个石灰岩(CaCO

3

)分布区采样,获取如下数据:

地区

降水时

间分布

年降水量

(mm)

年平均气温

(℃)

年溶蚀率(毫米

/年)

广西中部相对均

匀

1500—

2000

20—22 0.12—0.3

湖北三峡中等

1000—

1200

12—15 0.06

河北西集中400—600 6—8 0.02—0.3

北部

问题(1)分别解释年降水量、年平均气温与年溶蚀率之间的内在关系。

(4分)

设想二:植被、坡度对地下喀斯特地貌发育有一定程度的影响

课题组根据植被覆盖率、坡度与地下喀斯特地貌发育程度的相关数据画出了如下坐标图:

问题(2)补充坡度与地下喀斯特地貌发育程度的关系曲线。

(2分)

问题(3)试分析喀斯特地貌发育程度与植被覆盖率关系曲线的形成理由。

(4分)

问题(4)南方喀斯特地貌区降水量大,为何地表易缺水?(2分)

【答案】2.(共12分)(1)降水量大、分布均匀促使石灰岩受溶蚀的时间长,溶蚀率大;气温高,水中二氧化碳含量高,加快石灰岩的溶蚀。

(2分)(2)画图(2分)

(3)植被覆盖率高,阻止了地表径流,加快下渗量,从而促进了地下岩溶

地貌的发育;同时植物根系排放的酸性物质也有利于石灰岩的溶蚀(此点可以不答)。

(4分)

(4)南方喀斯特地貌区地下漏斗,落水洞和溶蚀裂隙发育(2分),促使地表水下渗、下漏,造成地表缺水。

(2分)。