八年级历史玄奘西行与鉴真东渡(2019年8月整理)

- 格式:ppt

- 大小:472.50 KB

- 文档页数:11

初中历史知识点梳理与总结(精选)初中历史知识点梳理与总结1、耕作方式铁犁牛耕①春秋战国时期,开始使用铁农具和牛耕;②汉以后,铁犁牛耕成为主要的耕作方式;③隋唐时期,曲辕犁,耕田工具的定型;2、基本模式小农经济①形成时间:春秋战国②形成原因:a、铁犁牛耕的出现,提高了社会生产力;(根本)b、封建土地私有制的确立;③特点:a、以家庭为生产、生活单位;b、与家庭手工业相结合;c、自给自足的自然经济④地位:在古代中国经济中始终占主导地位;3、土地制度①原始社会土地属于氏族公社②奴隶社会(夏商周)井田制(奴隶制土地国有制度)③封建社会封建土地私有制a、春秋,鲁国初税亩,实际承认土地私有的合法性;b、战国,秦国商鞅变法,以法律形式确立封建土地私有制;4、农业政策(1)重农抑商①开始:战国商鞅变法②评价a、保护农业生产,维护社会稳定,巩固封建统治;b、封建社会后期,抑制了工商业的正常发展,阻碍了资本主义萌芽的滋长;(2)抑制土地兼并①均田制(北魏唐)②鱼鳞图册(明朝,确定土地所有权和征收赋税的依据)中考历史知识点梳理1、英国发动鸦片战争的根本原因:变中国为英国的原料产地和商品销售市场。

2、林则徐禁烟原因:鸦片的输入,给中华民族带来深重的灾难:(1)鸦片走私,白银大量外流,加剧中国的贫弱;(2)鸦片摧残吸食者体质。

措施:派人暗记密查,缉拿烟贩;强迫外商交出鸦片;虎门海滩,当众销毁鸦片。

3、虎门销烟及意义:1839.6.3,林则徐下令将缴获的全部鸦片,在虎门海滩当众销毁。

虎门销烟是中国人民禁烟斗争的伟大胜利,显示了中华民族反对外来侵略的坚强意志。

领导这场斗争的林则徐,是当之无愧的民族英雄。

4、鸦片战争的史实:1840年6月,英国舰队开到广东海面进行挑衅,鸦片战争爆发。

1841年初,英军占领香港岛。

5、《南京条约》的签订:1842.8英国强迫清政府签订了丧权辱国的中英《南京条约》。

内容:割香港岛给英国;赔款2100万元;开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸;英商进出口货物缴纳的税款,中国须同英国商定。

初中历史与社会八年级上册第四单元“多元一体”格局与文明高度发展单元同步试题含答案解析历史学家樊树志先生在《国史概要》中指出:“周王有权对诸侯国进行巡狩、赏罚,诸侯国有义务向周王述职,并向周王缴纳贡赋,而当诸侯国受到外来侵袭或发生内讧时,周王要给予保护或进行调解。

”与这段叙述相关的制度是()A.禅让制B.世袭制C.分封制D.中央集权制【答案】C【解析】依据材料信息:周王有权对诸侯国进行巡狩、赏罚、诸侯国向周王述职、缴纳贡赋可知,此内容与分封制有关。

结合所学可知,为了管理辽阔的疆域,巩固统治,西周实行分封制。

受封的诸侯必须定期朝觐周天子,纳贡,跟随周天子带兵打仗等。

C项符合题意,故此题选C。

点睛:专题复习西周分封制的目的、分封对象、受封诸侯的义务,分析西周分封制与春秋战国时期诸侯争霸和兼并战争的关系。

82.关于大运河的评价,自古以来褒贬不一,众说纷纭。

下列古人评价大运河的名句中,持完全否定态度的是()A.“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。

”(唐•胡曾《汴水》) B.“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

”(唐•皮日休《汴河怀古》) C.“北通涿郡之渔商,南运江都之转输。

”(唐•皮日休《汴河铭》) D.“天下转漕,仰此一渠。

”(元•脱脱《宋史》)【答案】A【详解】根据材料可知,胡曾认为大运河的开凿使“亡隋波浪九天来”,对大运河的开凿持完全否定态度。

A正确;皮日休的《汴河怀古》、《汴河铭》认可了大运河的重要交通功能和沟通南北的作用。

BC错误;脱脱《宋史》中认为粮食转运都要依靠大运河。

D错误。

综上故选A。

83.大运河“申遗”成功后,杭州推出了“中国大运河—杭州申遗旅游线”。

该旅游线路中的杭州段,属于隋朝大运河四段中的( ) A.永济渠B.通济渠C.邗沟D.江南河【答案】D【解析】【详解】依据已学知识可知,隋朝大运河以洛阳为中心,自北往南依次是永济渠、通济渠、邗沟、江南河全长两千多公里,其中余杭也即是今天的杭州,就属于江南河一段,也是大运河的最南端。

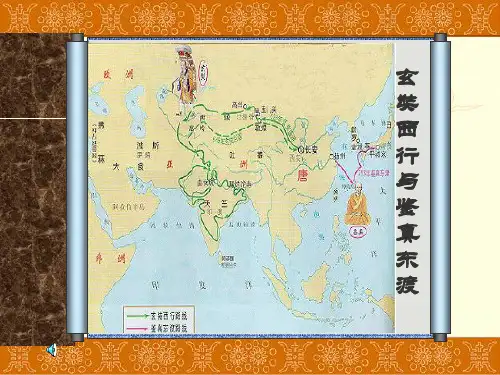

第十六课玄奘西行和鉴真东渡【教学目标】1、基础知识:玄奘,鉴真其人,西行东渡的时间和交流的内容2、能力培养:(1)通过对玄奘及鉴真在中外文化交流中所起的作用的分析,提高学生的分析概括能力。

(2)通过对鉴真与玄奘异同的比较,培养初步的比较、综合及归纳能力以及正确评价历史人物的能力。

3、情感、态度、价值观:(1)通过玄奘西行,克服钱辛万苦,最终取回真经及鉴真不畏艰险,六次东渡到达日本等史实的学习,培养勇于实践,坚持不懈的精神和百折不挠的意志。

(2)通过对唐代中外文化交流的学习,认识到一个强大的国家不仅要向外传播自己的先进文化,还应虚心吸纳其他文化的一切精华,这样才能给本国文化不断注入新的血液,进而促进本国社会经济的不断发展。

【课时安排】1课时【教学重点和难点】玄奘西行和鉴真东渡在中外文化交流史上的地位。

【教具准备】挂图、地图册【板书设计】一、玄奘西行1、西行原因2、取经经过3、取经后的中印文化交流二、鉴真东渡1、东渡原因2、六次东渡的艰苦历程3、影响【教学过程】(复习导入)上节课我们一起探讨了汉代中外交往的情况,今天我们来看看在唐代历史上,有哪些中外交往的事例?——玄奘西行和鉴真东渡(学生看书)5分钟问:有没有同学看过《西游记》啊?(学生展示)让学生简单讲述关于西游记中的故事情节。

思考讨论:我们来比较一下《西游记》和玄奘取经之间有哪些共同点,又有哪些不同点呢?大家可以一起讨论一下。

(学生活动)略。

出生不同一人独自去取经,没有徒弟随行是偷偷去的,回来才受到皇帝的欢迎……(学生活动)让学生简述玄奘西行的过程“看图重走西行路”玄奘:(公元602年一664年)少年时就出家做了和尚,认真研究佛学,精通佛教经典。

他发现翻译过来的佛经错误很多,于是就决心到佛教发源地天竺(今印度半岛)去取经求学。

玄奘于唐贞观元年(627年),出发西行。

他穿过大片沙漠,克服重重困难,整整走了一年,终于到达天竺。

玄奘在天竺留学15年,游历了70多个国家。

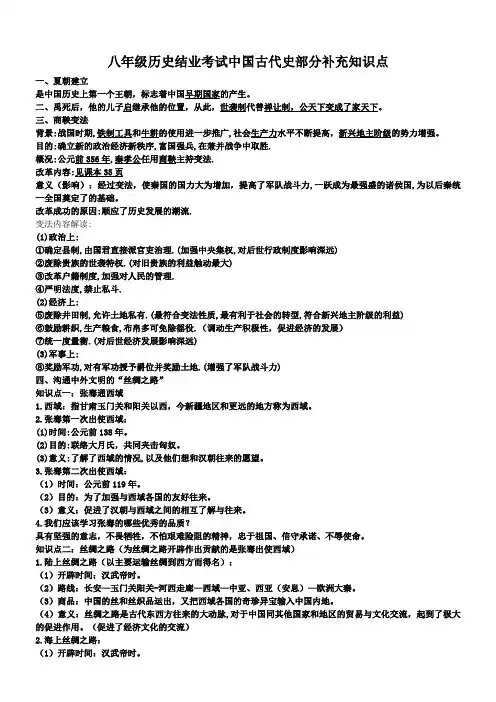

八年级历史结业考试中国古代史部分补充知识点一、夏朝建立是中国历史上第一个王朝,标志着中国早期国家的产生。

二、禹死后,他的儿子启继承他的位置,从此,世袭制代替禅让制,公天下变成了家天下。

三、商鞅变法背景:战国时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强。

目的:确立新的政治经济新秩序,富国强兵,在兼并战争中取胜.概况:公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法.改革内容:见课本35页意义(影响):经过变法,使秦国的国力大为增加,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了的基础。

改革成功的原因:顺应了历史发展的潮流.变法内容解读:(1)政治上:①确定县制,由国君直接派官吏治理.(加强中央集权,对后世行政制度影响深远)②废除贵族的世袭特权.(对旧贵族的利益触动最大)③改革户籍制度,加强对人民的管理.④严明法度,禁止私斗.(2)经济上:⑤废除井田制,允许土地私有.(最符合变法性质,最有利于社会的转型,符合新兴地主阶级的利益)⑥鼓励耕织,生产粮食,布帛多可免除徭役.(调动生产积极性,促进经济的发展)⑦统一度量衡.(对后世经济发展影响深远)(3)军事上:⑧奖励军功,对有军功授予爵位并奖励土地.(增强了军队战斗力)四、沟通中外文明的“丝绸之路”知识点一:张骞通西域1.西域:指甘肃玉门关和阳关以西,今新疆地区和更远的地方称为西域。

2.张骞第一次出使西域:(1)时间:公元前138年。

(2)目的:联络大月氏,共同夹击匈奴。

(3)意义:了解了西域的情况,以及他们想和汉朝往来的愿望。

3.张骞第二次出使西域:(1)时间:公元前119年。

(2)目的:为了加强与西域各国的友好往来。

(3)意义:促进了汉朝与西域之间的相互了解与往来。

4.我们应该学习张骞的哪些优秀的品质?具有坚强的意志,不畏牺牲,不怕艰难险阻的精神,忠于祖国、信守承诺、不辱使命。

知识点二:丝绸之路(为丝绸之路开辟作出贡献的是张骞出使西域)1.陆上丝绸之路(以主要运输丝绸到西方而得名):(1)开辟时间:汉武帝时。

第十六课玄奘西行与鉴真东渡一、教学目标⒈情感、态度、价值目标通过对玄奘西行,克服千辛万苦,最终取回真经及鉴真不畏艰险,六次东渡到达日本等史实的学习,培养学生勇于实践、坚持不懈的精神和百折不挠的意志。

⒉能力目标通过对玄奘及鉴真在中外文化交流中所起作用的分析,提高分析概括的能力;通过比较玄奘西行与鉴真东渡异同,培养学生比较、综合归纳能力。

⒊知识目标理解玄奘西行、鉴真东渡时的社会背景,掌握中印、中日文化交流等史实,并能充分理解中外文化交流是一个互补的过程。

二、教学准备多媒体三、教学过程㈠新课导入以电视剧《西游记》插曲----“敢问路在何方”导入。

㈡新课教学⒈玄奘西行⑴取经原因教师简单介绍佛教的传入,学生明确玄奘取经原因。

⑵取经经过引导学生讨论、思考-----为什么玄奘西行能够获得成功?拓展思维并培养学生坚定的意志和持之以恒的精神。

⑶玄奘西行后的中印文化交往使学生明确:玄奘为我国古代佛教文化的发展作出了卓越的贡献;印度文化对古代中国有很大影响。

⒉鉴真东渡⑴东渡原因鉴真是作为佛教学者的身份到日本去传经的,这充分体现了鉴真乐于奉献的精神。

⑵东渡历程着重强调鉴真六次东渡的艰辛,如漂流到海南岛、双目失明等,以此突出他不畏艰难的大无畏精神。

⑶中日文化交流鉴真作为中日文化的使者,传播的不仅是中国的佛学,还有建筑、雕刻、医药等方面都对日本文化产生了深远的影响。

⒊比较玄奘西行与鉴真东渡的不同(表格)通过先是学生(小组)讨论,然后学生(口述)填表的方式,既提高了学生的比较、分析归纳能力,又培养了学生的团队合作意识。

四、教学小结简要分析唐人的文化精神,借此鼓励学生向历史文化名人学习,树立坚定的信念,按照既定的目标,勇往直前地走下去。

五、课堂训练进行课堂基础性练习(见作业本)六、课后作业1、小作文:从玄奘、鉴真身上学习到了哪些精神?对你今后的学习和生活有什么启示?2、完成作业本中本课的相关作业。