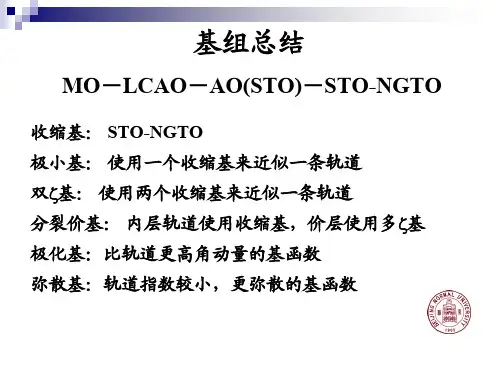

基组 →原子轨道的线性组合(LCAO) →收缩 →分裂价键 →极化

- 格式:pdf

- 大小:112.93 KB

- 文档页数:2

实验6-4 二氟二氯甲烷分子结构的从头算法宏观物体的运动状态用位置、运动速度和加速度来描述,其运动规律遵循牛顿三定律。

但对于质量很小的微观粒子,如分子、原子、电子等,其运动有两个不同于宏观物体的特点:量子化和波粒二象性,这些粒子既具有波动性又具有粒子性,其能量和动量是不连续的,作跳跃式增减,经典力学无法反映微观粒子的这些特点。

在20世纪初,为了描述微观粒子的这些运动行为,物理学家们建立了新的科学——量子力学。

在量子力学的理论框架下,微观粒子的状态用波函数来描述,波函数的统计解释是波粒二象性的一个体现,波函数随时间的变化即粒子的运动规律满足薛定谔方程。

量子力学基本思想的正确性已由各种情况下用此方程得出的结论与实验结果相符而得到了验证。

分子结构理论的主要任务是根据原子核和电子相互作用及其运动的规律,运用量子力学原理,探求分子的化学组成、结构和性质等化学规律。

分子轨道理论是一种广泛应用的分子结构理论,从头计算方法即是在分子轨道理论基础上发展起来的,由于在理论上的严格性和计算结果的可靠性,使它在各种量子化学计算方法中居于主导地位。

它不仅是理论化学研究的一种必不可少的理论工具,并且广泛地应用于化学、固体物理学、生物学、医药学等领域。

【实验目的】1.了解分子轨道理论和从头算法的基础知识。

2.学习分子构型的建立和优化。

3.掌握分子结构计算的基本方法和相关软件的使用。

【预习要求】1.什么是从头算法?2.什么是Hatree-Fork方法和密度泛函理论?其基本思想是什么?3.什么是基组?4.二氟二氯甲烷分子的电子组态如何?哪些是价壳层?哪些是内价壳层?哪些是内层轨道?【实验原理】一、从头算法分子是一个多粒子体系,运动十分复杂。

除了电子运动外,还包括分子作为整体的平动和转动以及分子内各原子核之间的相对振动。

同时还存在电子的自旋和轨道耦合,电子自旋与核自旋之间以及核与核之间的自旋相互作用等。

理论计算上要同时考虑这些方面显然是不实际的,必须分清主次,作合理的近似。

VASP 计算过程中遇到的问题总结01、第一原理计算的一些心得(1)第一性原理其实是包括基于密度泛函的从头算和基于Hartree-Fock自洽计算的从头算,前者以电子密度作为基本变量(霍亨伯格-科洪定理),通过求解Kohn-Sham方程,迭代自洽得到体系的基态电子密度,然后求体系的基态性质;后者则通过自洽求解Hartree-Fock 方程,获得体系的波函数,求基态性质;评述:K-S方程的计算水平达到了H-F水平,同时还考虑了电子间的交换关联作用。

(2)关于DFT中密度泛函的Functional,其实是交换关联泛函包括LDA,GGA,杂化泛函等等一般LDA为局域密度近似,在空间某点用均匀电子气密度作为交换关联泛函的唯一变量,多数为参数化的CA-PZ方案;GGA为广义梯度近似,不仅将电子密度作为交换关联泛函的变量,也考虑了密度的梯度为变量,包括PBE,PW,RPBE等方案,BLYP泛函也属于GGA;此外还有一些杂化泛函,B3LYP等。

(3)关于赝势在处理计算体系中原子的电子态时,有两种方法,一种是考虑所有电子,叫做全电子法,比如WIEN2K中的FLAPW方法(线性缀加平面波);此外还有一种方法是只考虑价电子,而把芯电子和原子核构成离子实放在一起考虑,即赝势法,一般赝势法是选取一个截断半径,截断半径以内,波函数变化较平滑,和真实的不同,截断半径以外则和真实情况相同,而且赝势法得到的能量本征值和全电子法应该相同。

赝势包括模守恒和超软,模守恒较硬,一般需要较大的截断能,超软势则可以用较小的截断能即可。

另外,模守恒势的散射特性和全电子相同,因此一般红外,拉曼等光谱的计算需要用模守恒势。

赝势的测试标准应是赝势与全电子法计算结果的匹配度,而不是赝势与实验结果的匹配度,因为和实验结果的匹配可能是偶然的。

(4)关于收敛测试(a)Ecut,也就是截断能,一般情况下,总能相对于不同Ecut做计算,当Ecut增大时总能变化不明显了即可;然而,在需要考虑体系应力时,还需对应力进行收敛测试,而且应力相对于Ecut的收敛要比总能更为苛刻,也就是某个截断能下总能已经收敛了,但应力未必收敛。

MS电荷密度图、能带结构、态密度的分析如何分析第一原理的计算结果用第一原理计算软件开展的工作,分析结果主要是从以下三个方面进行定性/定量的讨论:1、电荷密度图(charge density);2、能带结构(Energy Band Structure);3、态密度(Density of States,简称DOS)。

电荷密度图是以图的形式出现在文章中,非常直观,因此对于一般的入门级研究人员来讲不会有任何的疑问。

唯一需要注意的就是这种分析的种种衍生形式,比如差分电荷密图(deformation charge density)和二次差分图(difference charge density)等等,加自旋极化的工作还可能有自旋极化电荷密度图(spin-polarized charge density)。

所谓“差分”是指原子组成体系(团簇)之后电荷的重新分布,“二次”是指同一个体系化学成分或者几何构型改变之后电荷的重新分布,因此通过这种差分图可以很直观地看出体系中个原子的成键情况。

通过电荷聚集(accumulation)/损失(depletion)的具体空间分布,看成键的极性强弱;通过某格点附近的电荷分布形状判断成键的轨道(这个主要是对d轨道的分析,对于s或者p轨道的形状分析我还没有见过)。

分析总电荷密度图的方法类似,不过相对而言,这种图所携带的信息量较小。

能带结构分析现在各个领域的第一原理计算工作中用得非常普遍了。

但是因为能带这个概念本身的抽象性,对于能带的分析是让初学者最感头痛的地方。

关于能带理论本身,我在这篇文章中不想涉及,这里只考虑已得到的能带,如何能从里面看出有用的信息。

首先当然可以看出这个体系是金属、半导体还是绝缘体。

判断的标准是看费米能级和导带(也即在高对称点附近近似成开口向上的抛物线形状的能带)是否相交,若相交,则为金属,否则为半导体或者绝缘体。

对于本征半导体,还可以看出是直接能隙还是间接能隙:如果导带的最低点和价带的最高点在同一个k点处,则为直接能隙,否则为间接能隙。

2010年名词解释1、共振线2、均化效应2007年名词解释1、陈化2、边缘效应4、Doppler带宽性的光也会出现这种效应,它又被称为多普勒-斐索效应.2008年分析化学名词解释1、material balance 物料平衡2、Ion pair chromatography离子对色谱法(3) 分离机制以用离子对模式说,HBH正离子,在流动相中与离子对试剂的反离子RSO生成不带荷电的中性离子对而溶入非极性的固定相中。

(4) ★分配系数反相离子对色谱法的分配系数与液液色谱中的K的含义类似:RNH):流动相[RNH·PICB]s/[RNH·PICB]m[RCOO·PICA]s/[RCOO·PICA]m3、标准对照法(紫外-可见分光光度法中)标准对照法4、体系间跨越2009年分析化学试题2、Deviation3、Capacity factor 柱容量因数4、荧光和磷光2005年试题在一定条件下各副反应系数均为定值,因此在一定条件下是常数,表示用副反应系数校正后的实际稳定常数,称为条件稳条件稳定常数在有副反应的情况下,平衡情况如“主反应和副反应”所示,反应平衡常数由没有副反应时的变为有副反应时的或=+--≈1=--在一定条件下各副反应系数均为定值,因此在一定条件下是常数,表示用副反应系数校正后的实际稳定常数,称为条件稳定常数。

例:计算pH=2.0和pH=5.0时的值解:查得=16.50, 由~pH表,pH=2.0时,=13.79, pH=5.0时,=6.45. 由表,pH=2.0和5.0时,=0∴ pH=2.0时,=-=16.50-13.79=2.71pH=5.0时,=16.50-6.45=10.05结果表明:pH=2.0时,ZnY很不稳定,不能滴定,而pH=5.0时,可以用EDTA滴定Zn。

2004年试题3、Capacity factor 柱容量因数8、红外非活性震动2002年试题在一定条件下各副反应系数均为定值,因此在一定条件下是常数,表示用副反应系数校正后的实际稳定常数,称为条件稳定常数。

1. 量子效应:(1)粒子可以存在多种状态,它们可由υ1 ,υ2,···,υn 等描述;(2)能量量子化;(3)存在零点能;(4)没有经典运动轨道,只有概率分布;(5)存在节点,节点多,能量高。

上述这些微观粒子的特性,统称量子效应。

2. 次级键:强相互作用的化学键和范德华力之间的种种键力统称为次级键。

3. 超分子:由两种或两种以上分子依靠分子间相互作用结合在一起,组装成复杂的、有组织的聚集体,并保持一定的完整性,使其具有明确的微观结构和宏观特性。

4. 超共轭效应:指C—H等σ键轨道和相邻原子的π键轨道或其他轨道互相叠加,扩大σ电子的活动范围所产生的离域效应。

5. 前线轨道:分子中有一系列能及从低到高排列的分子轨道,电子只填充了其中能量较低的一部分,已填电子的能量最高轨道称为最高占据轨道(HOMO),能量最低的空轨道称为最低空轨道(LUMO),这些轨道统称前线轨道。

6. 成键轨道、反键轨道、非键轨道:两个能级相近的原子轨道组合成分子轨道时,能级低于原子轨道能级的称为成键轨道,高于原子轨道能级的称为反键轨道,等于原子轨道能级的称为非键轨道。

7. 群:群是按照一定规律相互联系的一些元(又称元素)的集合,这些元可以是操作、数字、矩阵或算符等。

8. 对称操作:能不改变物体内部任何两点间的距离而使物体复原的操作叫对称操作。

9. 对称元素:对称操作所据以进行的旋转轴、镜面和对称中心等几何元素称为对称元素。

10. 点阵能/晶格能:指在0 K时,1mol离子化合物中的正负离子,由相互远离的气态,结合成离子晶体时所释放出的能量。

11. 化学键:在分子或晶体中两个或多个原子间的强烈相互作用,导致形成相对稳定的分子和晶体。

(广义:化学键是将原子结合成物质世界的作用力。

)12. 黑体:一种能全部吸收照射到它上面的各种波长辐射的物体。

13. 能量量子化:频率为v的能量,其数值是不连续的,只能为hv的整数倍,称为能量量子化。

计算化学(computational chemistry)是理论化学的一个分支。

计算化学的主要目标是利用有效的数学近似以及电脑程序计算分子的性质(例如总能量,偶极矩,四极矩,振动频率,反应活性等)并用以解释一些具体的化学问题。

计算化学这个名词有时也用来表示计算机科学与化学的交叉学科。

理论化学泛指采用数学方法来表述化学问题,而计算化学作为理论化学的一个分支,常特指那些可以用电脑程序实现的数学方法。

计算化学并不追求完美无缺或者分毫不差,因为只有很少的化学体系可以进行精确计算。

不过,几乎所有种类的化学问题都可以并且已经采用近似的算法来表述。

理论上讲,对任何分子都可以采用相当精确的理论方法进行计算。

很多计算软件中也已经包括了这些精确的方法,但由于这些方法的计算量随电子数的增加成指数或更快的速度增长,所以他们只能应用于很小的分子。

对更大的体系,往往需要采取其他一些更大程度近似的方法,以在计算量和结果的精确度之间寻求平衡。

研究领域计算机在化学中的应用。

又称计算机化学。

包括5 个主要研究领域:①化学中的数值计算。

即利用计算数学方法,对化学各专业的数学模型进行数值计算或方程求解,例如,量子化学和结构化学中的演绎计算、分析化学中的条件预测、化工过程中的各种应用计算等。

②化学模拟。

包括:数值模拟,如用曲线拟合法模拟实测工作曲线;过程模拟,根据某一复杂过程的测试数据,建立数学模型,预测反应效果;实验模拟,通过数学模型研究各种参数(如反应物浓度、温度、压力)对产量的影响,在屏幕上显示反应设备和反应现象的实体图形,或反应条件与反应结果的坐标图形。

③模式识别在化学中的应用。

最常用的方法是统计模式识别法,这是一种统计处理数据、按专业要求进行分类判别的方法,适于处理多因素的综合影响,例如,根据二元化合物的键参数(离子半径、元素电负性、原子的价径比等)对化合物进行分类,预报化合物的性质。

模式识别广泛用于最优化设计,根据物性数据设计新的功能材料。