血源性传染病职业暴露后出现的心理问题及护理对策

- 格式:pdf

- 大小:246.85 KB

- 文档页数:1

手术人员血源传染性疾病职业暴露预防与控制手术人员是医疗卫生工作中的重要人群,由于其职业特性,往往面临着血源传染性疾病的职业暴露风险。

为了预防和控制手术人员职业暴露所导致的血源传染性疾病的发生,需要采取一系列措施来保障手术人员的健康安全。

一、手术人员的职业暴露风险手术人员在操作患者时,往往需要使用锐器、针头等切割、穿刺类器械,这些器械的使用过程中非常容易造成手术人员的职业暴露。

常见的职业暴露行为包括:手术器械非预期刺伤、溅射易感体液(如血液、体液、细菌培养物)等。

职业暴露风险受到很多因素的影响,如手术器械的使用频率、应用场合和操作人员的技能、素质等。

同时,患者的病情也是影响职业暴露风险的重要因素,例如肝炎病毒、糖尿病等疾病会增加手术人员的暴露风险。

二、预防和控制职业暴露风险的措施为了确保手术人员的健康安全,需要采取以下措施来预防和控制职业暴露风险:(一)建立职业暴露风险管理制度针对手术人员的职业暴露风险,医院应建立相应的管理制度,明确职责分工,制定应急预案,明确应急处置程序和责任人员,并对职业暴露的医务人员做好诊治和随访服务。

(二)加强职业暴露风险教育和培训引导手术人员了解职业暴露的危害性和预防措施,加强器械操作技能的培训和训练。

同时,要给予手术人员必要的心理疏导和支持,建立相应的心理辅导机制。

(三)落实感染控制策略通过落实感染控制策略,包括:严格执行无菌操作、正确处理医疗废物、正确使用个人防护装备等,有效地控制职业暴露风险。

同时,要加强机械清洗和消毒。

对锐器、针头、导管和其他单次使用的医疗器械必须实行“一物一消毒、一物一包装、一次只用一套”的原则。

(四)规范职业暴露事件的记录与汇报应及时记录并报告职业暴露事件,协助有关人员进行评估和处理,保护手术人员的利益。

三、结语职业暴露是医务人员的一个重要职业危险因素,关系到手术人员的职业健康和安全。

预防和控制职业暴露风险,不仅能增强手术人员自身的保护能力,还能提高患者的满意度和治疗质量。

手术人员血源传染性疾病职业暴露预防与控制随着医疗技术的发展和手术操作的日益频繁,手术人员面临着一定的职业暴露风险,尤其是血源传染性疾病。

这些疾病不仅会对手术人员本身造成威胁,还有可能通过手术操作传染给患者,因此预防和控制手术人员的血源传染性疾病职业暴露成为一项紧迫的任务。

本文将针对手术人员的职业暴露风险进行分析,并提出预防与控制的策略。

一、手术人员的职业暴露风险手术人员在工作中面临着多种职业暴露风险,尤其是血液和体液的接触。

具体表现在以下几个方面:1.手术操作时误伤:手术过程中,由于各种原因如手术器械使用不当、手术操作疏忽等,可能导致手术人员误伤,使自身受到污染血液或体液的直接接触。

2.血液喷溅:手术中操作刀具剧烈摆动,容易导致血液喷溅,从而使手术人员皮肤或黏膜受到血液污染。

3. 粘液接触:手术过程中可能会接触到带有感染风险的粘润物,如眼泪、唾液等,也有可能导致职业暴露。

以上种种职业暴露风险使得手术人员面临着感染艾滋病病毒(HIV)、丙型肝炎病毒(HCV)和乙型肝炎病毒(HBV)等血源传染性疾病的风险。

预防和控制手术人员的职业暴露成为非常重要的工作。

二、预防与控制策略1.加强培训与教育:医疗机构应当加强对手术人员的感染控制培训与教育,使其了解艾滋病、丙型肝炎、乙型肝炎等血源传染性疾病的传播途径和预防措施,以及熟悉个人防护设备的正确使用方法,并不断提高他们的自我保护意识。

2.健全防护措施:医疗机构应建立完善的职业暴露预防和控制体系,提供必要的个人防护装备和设施,并制定相应的操作规程,确保手术人员在工作中能够得到有效的防护。

3.严格执行操作规范:手术人员在进行手术操作时,要严格执行操作规范,确保手术操作安全,避免误伤和血液喷溅等情况的发生。

4.定期体检与健康监测:医疗机构应建立完善的职业暴露健康监测制度,对手术人员进行定期的健康监测和健康评估,及时发现和处理可能存在的职业暴露问题。

5.建立预防接种制度:医疗机构应当建立健全的疫苗接种制度,对手术人员进行乙肝疫苗接种,提高其自身的免疫力,降低感染的风险。

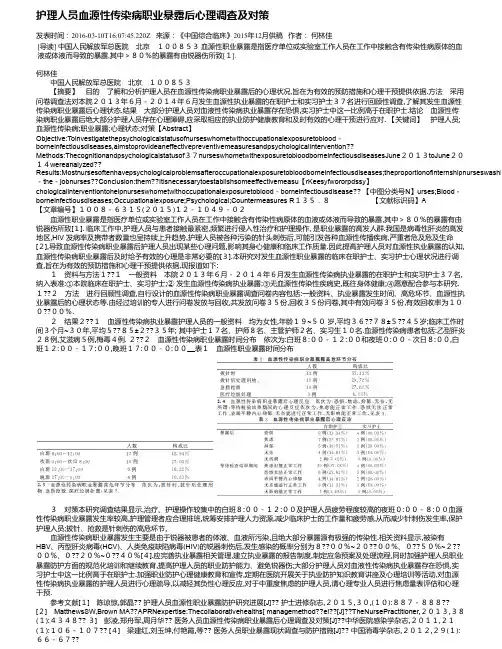

护理人员血源性传染病职业暴露后心理调查及对策发表时间:2016-03-10T16:07:45.220Z 来源:《中国综合临床》2015年12月供稿作者:何林佳[导读] 中国人民解放军总医院北京100853血源性职业暴露是指医疗单位或实验室工作人员在工作中接触含有传染性病原体的血液或体液而导致的暴露,其中>80%的暴露有由锐器伤所致[1].何林佳中国人民解放军总医院北京100853【摘要】目的了解和分析护理人员在血源性传染病职业暴露后的心理状况,旨在为有效的预防措施和心理干预提供依据.方法采用问卷调查法对本院2013年6月-2014年6月发生血源性执业暴露的在职护士和实习护士37名进行回顾性调查,了解其发生血源性传染病职业暴露后心理状态.结果大部分护理人员对血液性传染病执业暴露存在恐惧,实习护士中这一比例高于在职护士.结论血源性传染病职业暴露后绝大部分护理人员存在心理障碍,应采取相应的执业防护健康教育和及时有效的心理干预进行应对. 【关键词】护理人员;血源性传染病;职业暴露;心理状态;对策【Abstract】Objective:Toinvestigatethepsychologicalstatusofnurseswhometwithoccupationalexposuretoblood-borneinfectiousdiseases,aimstoprovideaneffectivepreventivemeasuresandpsychologicalintervention??Methods:Thecognitionandpsychologicalstatusof37nurseswhometwithexposuretobloodborneinfectiousdiseasesJune2013toJune2014wereanalyzed??Results:Mostnursesoftenhavepsychologicalproblemsafteroccupationalexposuretobloodborneinfectiousdiseases;theproportionofinternshipnurseswashi -the-jobnurses??Conclusion:them??Itisnecessarytoestablishsomeeffectivemeasu【rKeesyfwororpdssy】chologicalinterventiontohelpnurseswhometwithoccupationalexposuretoblood-borneinfectiousdisease?? 【中图分类号N】urses;Blood-borneinfectiousdiseases;Occupationalexposure;Psychological;Countermeasures R135.8【文献标识码】A【文章编号】1008-6315(2015)12-1049-02血源性职业暴露是指医疗单位或实验室工作人员在工作中接触含有传染性病原体的血液或体液而导致的暴露,其中>80%的暴露有由锐器伤所致[1]. 临床工作中,护理人员与患者接触最紧密,频繁进行侵入性治疗和护理操作, 是职业暴露的高发人群.我国是病毒性肝炎的高发地区,HIV 发病率及携带者数量也呈持续上升趋势,护理人员被各种污染的针头刺伤后,可能引发各种血源性传播疾病,严重者危及危及生命[2],导致血源性传染病职业暴露后护理人员出现某些心理问题,影响其身心健康和临床工作质量.因此提高护理人员对血源性执业暴露的认知,血源性传染病职业暴露后及时给予有效的心理是非常必要的[3].本研究对发生血源性职业暴露的临床在职护士、实习护士心理状况进行调查,旨在为有效的预防措施和心理干预提供依据,现报道如下:1资料与方法1??1一般资料本院2013年6月-2014年6月发生血源性传染病执业暴露的在职护士和实习护士37名,纳入表准:①本院临床在职护士、实习护士;②发生血源性传染病执业暴露;③无血源性传染性疾病史,既往身体健康;④愿意配合参与本研究.1??2方法进行回顾性调查,自行设计的血源性传染病职业暴露调查问卷内容包括:一般资料、执业暴露发生时间、高危环节、血源性执业暴露后的心理状态等.由经过培训的专人进行问卷发放与回收,共发放问卷35份,回收35份问卷,其中有效问卷35份,有效回收率为100??00%.2结果2??1血源性传染病执业暴露护理人员的一般资料均为女性,年龄19~50岁,平均36??78±5??45岁;临床工作时间3个月~30年,平均5??85±2??35年; 其中护士17名、护师8名、主管护师2名、实习生10名.血源性传染病患者包括:乙型肝炎28例,艾滋病5例,梅毒4例. 2??2血源性传染病职业暴露时间分布依次为:白班8:00-12:00和夜班0:00-次日8:00,白班12:00-17:00,晚班17:00-0:00__表1血源性职业暴露时间分布3对策本研究调查结果显示,治疗、护理操作较集中的白班8:00-12:00及护理人员疲劳程度较高的夜班0:00-8:00血源性传染病职业暴露发生率较高,护理管理者应合理排班,统筹安排护理人力资源,减少临床护士的工作量和疲劳感,从而减少针刺伤发生率,保护护理人员;拔针、抢救是针刺伤的高危环节,血源性传染病职业暴露发生主要是由于锐器被患者的体液、血液所污染,且绝大部分暴露源有极强的传染性.相关资料显示,被染有HBV、丙型肝炎病毒(HCV)、人类免疫缺陷病毒(HIV)的锐器刺伤后,发生感染的概率分别为8??00%~20??00%、0??50%~2??00%、0??20%~0??40%[4].应完善执业暴露相关管理,建立执业暴露的报告制度,制定应急预案及处理流程,同时加强护理人员职业暴露防护方面的规范化培训和继续教育,提高护理人员的职业防护能力、避免锐器伤;大部分护理人员对血液性传染病执业暴露存在恐惧,实习护士中这一比例高于在职护士.加强职业防护心理健康教育和宣传,定期在医院开展关于执业防护知识教育讲座及心理培训等活动,对血源性传染病执业暴露的护理人员进行心理疏导,以减轻其负性心理反应,对于中重度焦虑的护理人员,请心理专业人员进行焦虑量表评估和心理干预.参考文献[1] 陈谅惊,郭晶?? 护理人员血源性职业暴露防护研究进展[J]?? 护士进修杂志,2015,30,(10):887-888??[2] MatthewsSW,Brown MA??APRNexpertise:Thecollaborativehealths[ managemethod??el??[J]??TheNursePractitioner,2013,38(1):4348?? 3] 彭凌,郑舟军,周月华?? 医务人员血源性传染病职业暴露后心理调查及对策[J]??中华医院感染学杂志,2011,21(1):106-107?? [4] 梁建红,刘玉坤,付艳霞,等?? 医务人员职业暴露现状调查与防护措施[J]?? 中国消毒学杂志,2012,29(1):66-67??。

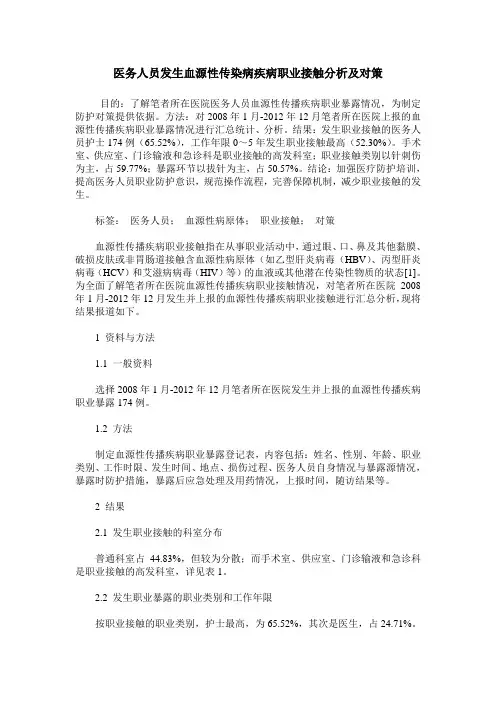

医务人员发生血源性传染病疾病职业接触分析及对策目的:了解笔者所在医院医务人员血源性传播疾病职业暴露情况,为制定防护对策提供依据。

方法:对2008年1月-2012年12月笔者所在医院上报的血源性传播疾病职业暴露情况进行汇总统计、分析。

结果:发生职业接触的医务人员护士174例(65.52%),工作年限0~5年发生职业接触最高(52.30%)。

手术室、供应室、门诊输液和急诊科是职业接触的高发科室;职业接触类别以针刺伤为主,占59.77%;暴露环节以拔针为主,占50.57%。

结论:加强医疗防护培训,提高医务人员职业防护意识,规范操作流程,完善保障机制,减少职业接触的发生。

标签:医务人员;血源性病原体;职业接触;对策血源性传播疾病职业接触指在从事职业活动中,通过眼、口、鼻及其他黏膜、破损皮肤或非胃肠道接触含血源性病原体(如乙型肝炎病毒(HBV)、丙型肝炎病毒(HCV)和艾滋病病毒(HIV)等)的血液或其他潜在传染性物质的状态[1]。

为全面了解笔者所在医院血源性传播疾病职业接触情况,对笔者所在医院2008年1月-2012年12月发生并上报的血源性传播疾病职业接触进行汇总分析,现将结果报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选择2008年1月-2012年12月笔者所在医院发生并上报的血源性传播疾病职业暴露174例。

1.2 方法制定血源性传播疾病职业暴露登记表,内容包括:姓名、性别、年龄、职业类别、工作时限、发生时间、地点、损伤过程、医务人员自身情况与暴露源情况,暴露时防护措施,暴露后应急处理及用药情况,上报时间,随访结果等。

2 结果2.1 发生职业接触的科室分布普通科室占44.83%,但较为分散;而手术室、供应室、门诊输液和急诊科是职业接触的高发科室,详见表1。

2.2 发生职业暴露的职业类别和工作年限按职业接触的职业类别,护士最高,为65.52%,其次是医生,占24.71%。

从发生职业接触的工作年限发现,工作0~5年发生职业接触最高,为52.30%,详见表2。

血源性传染病职业暴露后出现的心理问题及护理对策摘要研究工作过程中接触传染性疾病的医务人员发生血源性传染病职业暴露后心理问题及护理措施。

血源性传染病职业暴露主要是指医务工作者在开展诊疗、检验以及护理过程中,意外被乙型肝炎、丙型肝炎、梅毒及HIV等病毒携带者的血液、体液将皮肤、黏膜污染,或是发生被病毒污染的针头以及其他锐器将皮肤刺破受损,或是被以上病毒携带患者挠伤、咬伤等,都存在被病毒感染的可能性。

作为医务工作者需要服务不同类型的传染病患者,在开展治疗及护理工作中,存在着一定的危险性。

传染病患者的增加使得医务工作者职业暴露风险也增大。

对其加强职业安全防护意识,有效降低职业暴露风险。

对血源性传染病职业暴露予以回顾性分析,旨在进一步改善医务工作血源性传染病职业暴露后心理状态,现综述如下。

二、前言当前已被证实病原体可经破损伤口进入人体内,引发局部或是全身性传染疾病,诸如梅毒螺旋体、结核杆菌、肝炎病毒等等[1]。

大多医务工作者对于血液传播性疾病职业暴露后都存在不同程度的担忧程度,因担心被传染而表现出紧张焦虑、恐惧不安等负性心理,对工作带来一定影响。

三、相关措施3.1增加医务人员防护意识医务人员发生血源性职业暴露不可避免,对血源性职业暴露防护知识十分重要。

定期对其开展职业安全教育培训,使其全面掌握血源性传染病传播途径,自我防范意识增强,并对相关专业防护技能进行培训。

使医务人员在工作过程中自觉执行安全操作规范,进行严格预防办法,降低职业暴露,使医务人员诊疗更具安全性。

也提高医务人员客观科学对血源性职业暴露问题,使其具备良好心理素质,保持对血源性职业暴露问题重视的态度。

3.2血源性传染病职业暴露预防与控制措施在执行侵入性治疗以及护理时,诸如注射、抽血等,医务人员严格遵守预防原则,将所有患者血液、体液以及被血液或是体液污染过的物品都一律视其具有传染性,操作过程当中,严格落实规范操作程序,进行严格的防护措施。

当接触到患者血液、体液诊疗或是护理时必须戴好手套,完毕后脱手套及时清洗双手并消毒。

医务人员发生血源性传染病疾病职业接触分析及对策血源性传染病是指由血液传播的疾病,其中包括艾滋病、乙型肝炎、丙型肝炎等。

医务人员在职业过程中,由于工作性质的原因,面临着较高的血源性传染病职业接触风险。

为了保障医务人员的职业安全,本文将对血源性传染病疾病职业接触进行分析,并提出相应的对策。

一、血源性传染病疾病职业接触风险1. 锐器伤:医务人员在操作过程中,容易受到针头、刀片等锐器的伤害。

锐器伤是血源性传染病疾病职业接触的主要途径,约占80%以上。

2. 血液暴露:在手术、注射、拔牙等操作过程中,医务人员可能直接接触到患者的血液。

此外,血液也可能溅落到医务人员的皮肤、眼睛和口腔等部位。

3. 空气传播:部分血源性传染病,如开放性肺结核、麻风病等,可通过空气传播。

医务人员在为这些患者提供医疗服务时,容易受到感染。

4. 接触传播:医务人员在接触患者及其物品时,可能间接接触到病原体。

如不注意手卫生,可能导致病原体传播。

二、血源性传染病疾病职业接触对策1. 加强职业培训:医务人员应接受血源性传染病的相关培训,提高对血源性传染病的认识,掌握预防措施和应急处理方法。

2. 完善防护设施:医疗机构应配备完善的防护设施,如手套、口罩、护目镜、防护服等。

医务人员在操作过程中,应根据实际情况选择合适的防护设施。

3. 严格执行操作规程:医务人员应严格执行操作规程,避免不必要的锐器伤。

如使用安全型注射器、正确处理使用后的锐器等。

4. 血液暴露应急预案:医疗机构应制定血液暴露应急预案,医务人员在发生血液暴露时,应立即采取措施,如清洗伤口、注射免疫球蛋白等。

5. 加强手卫生管理:医务人员应养成良好的手卫生习惯,严格执行手卫生操作规程。

医疗机构应配备充足的手消毒剂,提高手卫生设施的普及率。

6. 定期健康检查:医疗机构应定期为医务人员进行健康检查,特别是对血源性传染病进行筛查,确保医务人员的身体健康。

7. 建立疫苗接种制度:医疗机构应根据实际情况,为医务人员提供疫苗接种服务,如乙肝疫苗、流感疫苗等。

医务人员血源性职业暴露防范与处置在医疗工作中,医务人员面临着各种各样的职业风险,其中血源性职业暴露是一个不容忽视的问题。

血源性职业暴露指的是医务人员在从事诊疗、护理等工作过程中,意外接触到含有病原体的血液、体液等,从而有可能感染疾病。

这不仅对医务人员的身体健康构成威胁,也会影响到医疗服务的质量和安全。

因此,加强医务人员血源性职业暴露的防范与处置至关重要。

一、血源性职业暴露的危害血源性疾病,如乙肝、丙肝、艾滋病等,通过血液传播,一旦医务人员发生血源性职业暴露,感染的风险极高。

这些疾病可能会对医务人员的身体造成严重损害,甚至危及生命。

同时,感染疾病后可能需要长期的治疗和康复,给个人和家庭带来沉重的负担。

此外,医务人员感染疾病后,可能会影响工作,导致医疗资源的短缺。

二、血源性职业暴露的常见途径1、针刺伤这是最常见的血源性职业暴露途径。

在进行注射、采血、缝合等操作时,如不慎被针头刺伤,病原体可能会通过伤口进入体内。

2、切割伤使用手术器械、玻璃制品等时,如不小心造成手部或其他部位的切割伤,接触到污染的血液或体液,也会增加感染的风险。

3、黏膜接触在进行口腔检查、眼科检查等操作时,血液或体液溅入医务人员的眼、口、鼻等黏膜部位。

4、皮肤接触破损的皮肤接触到含有病原体的血液或体液。

三、血源性职业暴露的防范措施1、加强培训医疗机构应定期组织医务人员参加血源性职业暴露的防护知识培训,让他们了解常见的血源性疾病、传播途径、防护方法等,提高自我防护意识。

2、规范操作医务人员在进行可能接触血液、体液的操作时,必须严格遵守操作规程。

例如,使用后的针头应立即放入利器盒,避免双手回套针帽;手术过程中要注意避免锐器划伤等。

3、个人防护根据工作需要,正确佩戴手套、口罩、护目镜、防护面罩等防护用品。

手套如有破损,应及时更换。

4、环境清洁与消毒保持工作环境的清洁卫生,定期对诊疗区域进行消毒,减少病原体的传播。

5、安全注射推广使用安全型注射器、输液器等,降低针刺伤的发生风险。

血源性职业暴露的处置措施及流程下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!第一部分:引言。

在医疗、实验室以及其他职业环境中,职业暴露是一种常见的风险。

与职业暴露相关的心理健康问题及应对方法随着社会的发展,职业暴露成为一种普遍存在的现象。

无论是警察、医生、消防员,还是教师、记者、心理咨询师等职业,他们都可能面临与职业暴露相关的心理健康问题。

本文将讨论这些问题,并提供一些应对方法和建议。

一、与职业暴露相关的心理健康问题1.心理创伤职业暴露可能引发心理创伤,包括疾病、事故、暴力、虐待等。

直接经历这些暴力事件或亲眼目睹后果可导致创伤后应激障碍(PTSD)。

职业暴露者常常面临长期紧张和心理压力,可能导致焦虑、抑郁以及其他情绪问题。

2.工作倦怠职业暴露者经常面对创伤和紧张的工作环境,容易出现工作倦怠现象。

心理疲劳、缺乏动力、对工作产生厌恶等是常见的症状。

这些问题会对工作效率和生活质量产生负面影响。

3.社交困难与职业暴露相关的心理健康问题可能使职业暴露者在社交方面遇到困难。

他们可能感到与他人无法理解,难以与他人建立亲密关系,进而导致孤独感和自我孤立。

二、应对方法和建议1.寻求心理支持对于与职业暴露相关的心理健康问题,寻求心理支持是关键。

职业暴露者可以寻求专业心理咨询师的帮助,在接受专业指导的同时,也可以倾诉内心的痛苦,减轻心理压力。

2.建立积极的应对机制建立积极的应对机制能够帮助职业暴露者更好地处理心理健康问题。

这包括培养积极心态、调整工作与生活的平衡、发展健康的生活方式等。

同时,参加一些放松技巧的训练,如冥想、瑜伽等,有助于缓解压力。

3.寻找社会支持职业暴露者可以寻找支持性社交网络,例如与同事、家人和朋友分享困难和问题。

支持性的社交网络可以提供情感上的支持和理解,有助于减轻心理负担。

4.关注自身身心健康职业暴露者应该关注自身的身心健康。

他们可以通过定期锻炼、良好的饮食、充足的睡眠等方式来增强身体的抵抗力。

此外,避免过度消极的自我解读和思考,培养乐观积极的态度,也有助于维护心理健康。

结语职业暴露者常常面临与职业暴露相关的心理健康问题,如心理创伤、工作倦怠和社交困难等。

医务人员血源性职业暴露后的心理健康状况调查摘要】调查我院医务人员血源性传染病职业暴露情况,以及暴露后的认知、心理状态, 探讨其有效的预防模式及应对措施。

【关键词】医务人员血源性职业暴露认知心理状况干预对策【中图分类号】R192 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085(2014)14-0277-02血源性病原体职业暴露是医务人员工作中最常见的一种职业危害,常导致医务人员感染血源性传染性疾病。

为了解我院医务人员对职业暴露的认知,以及暴露后的心理状况,探求积极的应对措施,笔者对我院医务人员进行了为期2年的追踪。

现报道如下:1.资料与方法1.1 临床资料调查2012年1月~2013年12月本院血源性传染病职业暴露医务人员29名,年龄21~45岁,工龄7月~23年,职称为护士12名,护师3名,主管护师1名,医师6名,主治医师2名,副主任医师1名,检验医师4名,暴露源及暴露方式见表1。

暴露者平时均体健,无血源性传染性疾病史。

1.2 方法采用回顾性问卷调查的方法,对29名暴露者逐一追溯;问卷内容包括一般资料、暴露环境、关联操作、对暴露的认知、暴露后的心理状态以及社会支持系统的反应。

1.3 统计学处理采用描述性统计分析。

表1:暴露源及暴露方式暴露源人数构成比(%)暴露方式人数构成比(%)乙肝 20 68.97 锐器伤 24 82.76丙肝 5 17.24 喷溅 2 6.90梅毒 3 10.34 破损皮肤、黏膜, 3 10.34HIV 1 3.45表2:血源性传染病暴露后等待检验结果的心理反应构成比心理反应人数构成比(%)恐惧 5 17.24焦虑 10 34.48表面平静内心惧怕 12 41.38所谓 2 6.92. 结果2.1 对职业暴露的认知暴露的29人中,27人知晓暴露后的正确处理措施,占93%;2人不知晓应对措施和规范的处理流程,占7%,均为低年资护士和医生,且职业防护意识差。

2.2 血源性传染病职业暴露后的心理反应被调查者在血源性传染病暴露时绝大多数表现为负性情绪,其中,17.24%表现为恐惧, 34.48%为焦虑,41.38%表面平静内心惧怕,6.9 %表现为无所谓,存侥幸心理。

血源性暴露处置流程及应急预案血源性暴露是指人体血液、体液或其他含有血液的分泌物进入另一个人的体内,这种暴露可能携带病毒、细菌等病原体,导致感染。

在医疗工作中,血源性暴露是一种常见的职业风险。

为了降低血源性暴露的风险,确保患者和医务人员的健康,医院应制定完善的。

一、血源性暴露处置流程1. 紧急处理(1)立即停止接触血液、体液或其他含有血液的分泌物。

(2)用肥皂和流动水清洗受污染的皮肤,用生理盐水冲洗眼睛。

(3)如有伤口,应立即用生理盐水清洗,然后用无菌敷料包扎。

(4)向上级汇报,及时填写《血源性暴露报告表》。

2. 评估风险(1)了解患者的基本信息,如感染性疾病史、疫苗接种情况等。

(2)评估暴露程度,如暴露的部位、面积、深度等。

(3)判断暴露的病原体种类,如HIV、HBV、HCV 等。

3. 采取预防措施(1)根据暴露的程度和病原体种类,给予相应的药物治疗,如抗病毒药物、抗生素等。

(2)定期随访,监测病原体感染的情况。

(3)必要时,进行疫苗接种。

4. 心理干预(1)对暴露人员进行心理疏导,缓解其焦虑、恐惧等情绪。

(2)提供相关资料,帮助暴露人员了解血源性暴露的处理流程和预防措施。

(3)关注暴露人员的心理健康,及时发现并处理心理问题。

二、应急预案1. 发现血源性暴露事件后,立即启动应急预案。

2. 及时报告上级领导,组织相关部门人员进行处置。

3. 根据暴露的程度和病原体种类,采取相应的措施,如隔离、封锁、消毒等。

4. 对暴露人员进行救治,确保其生命安全。

5. 调查原因,分析暴露发生的原因,制定预防措施,防止类似事件再次发生。

6. 及时向相关部门报告,按照法律法规的要求进行处理。

7. 对暴露事件进行总结,组织人员进行培训,提高防范意识。

三、培训和演练1. 定期组织血源性暴露处置流程及应急预案的培训,提高医务人员的安全意识和操作技能。

2. 开展血源性暴露应急演练,检验应急预案的实施效果。

3. 分析演练中存在的问题,不断完善应急预案。

血源性疾病职业暴露防护处置流程一、前言血源性疾病是指由血液传播的疾病,其中包括艾滋病、乙型肝炎、丙型肝炎等。

在医疗工作中,医护人员可能会面临血源性疾病的职业暴露风险。

为了保障医护人员的安全,提高职业暴露防护能力,制定一套完善的血源性疾病职业暴露防护处置流程至关重要。

二、血源性疾病职业暴露防护处置流程1. 紧急处理(1)事故发生时,应立即停止接触血液及可能污染的物品,保持冷静,迅速评估事故情况。

(2)用肥皂水清洗受到污染的皮肤,用生理盐水冲洗眼睛。

如有伤口,应立即用清水冲洗,尽量挤出伤口内的血液,并用消毒液消毒伤口。

(3)尽快向医院感染管理部门报告事故,并填写《职业暴露事故报告表》。

2. 评估风险(1)根据暴露的病原体、暴露程度、暴露时间等因素,对暴露风险进行评估。

(2)必要时,请专业人员进行风险评估,并提供针对性的防护建议。

3. 预防性用药(1)根据暴露风险,决定是否采用预防性用药。

如有必要,应在暴露后尽快(不超过2小时)开始用药,并根据医生建议继续用药。

(2)预防性用药应遵循国家相关规定,选择合适的药物和剂量。

4. 跟踪监测(1)在暴露后4周、3个月、6个月、12个月进行病原体抗体检测,以监测暴露后感染情况。

(2)如在跟踪监测过程中发现阳性结果,应立即进行治疗,并做好相应的防护措施。

5. 心理干预(1)对暴露事故当事人进行心理干预,帮助其度过心理危机。

(2)提供心理咨询和心理支持,关注当事人的心理健康。

6. 完善制度(1)根据暴露事故的原因和教训,完善医院职业暴露防护制度,加强职业安全教育。

(2)制定针对不同科室、不同岗位的职业暴露防护措施,提高医护人员的防护能力。

7. 培训与教育(1)定期对医护人员进行职业暴露防护培训,提高其对血源性疾病危害的认识。

(2)培训内容包括:职业暴露的危害、防护知识、暴露后的处理流程等。

三、总结血源性疾病职业暴露防护处置流程的制定和实施,有助于降低医护人员在工作中遭受血源性疾病感染的风险,保障其职业安全。

血源性传染病职业暴露后出现的心理问题及护理对策

发表时间:2019-05-15T10:17:23.290Z 来源:《中国医学人文》2019年第03期作者:杨彩萍

[导读] 传染病患者的增加使得医务工作者职业暴露风险也增大。

对其加强职业安全防护意识,有效降低职业暴露风险。

遂宁市中心医院 629000

一、摘要

研究工作过程中接触传染性疾病的医务人员发生血源性传染病职业暴露后心理问题及护理措施。

血源性传染病职业暴露主要是指医务工作者在开展诊疗、检验以及护理过程中,意外被乙型肝炎、丙型肝炎、梅毒及HIV等病毒携带者的血液、体液将皮肤、黏膜污染,或是发生被病毒污染的针头以及其他锐器将皮肤刺破受损,或是被以上病毒携带患者挠伤、咬伤等,都存在被病毒感染的可能性。

作为医务工作者需要服务不同类型的传染病患者,在开展治疗及护理工作中,存在着一定的危险性。

传染病患者的增加使得医务工作者职业暴露风险也增大。

对其加强职业安全防护意识,有效降低职业暴露风险。

对血源性传染病职业暴露予以回顾性分析,旨在进一步改善医务工作血源性传染病职业暴露后心理状态,现综述如下。

二、前言

当前已被证实病原体可经破损伤口进入人体内,引发局部或是全身性传染疾病,诸如梅毒螺旋体、结核杆菌、肝炎病毒等等[1]。

大多医务工作者对于血液传播性疾病职业暴露后都存在不同程度的担忧程度,因担心被传染而表现出紧张焦虑、恐惧不安等负性心理,对工作带来一定影响。

三、相关措施

3.1增加医务人员防护意识

医务人员发生血源性职业暴露不可避免,对血源性职业暴露防护知识十分重要。

定期对其开展职业安全教育培训,使其全面掌握血源性传染病传播途径,自我防范意识增强,并对相关专业防护技能进行培训。

使医务人员在工作过程中自觉执行安全操作规范,进行严格预防办法,降低职业暴露,使医务人员诊疗更具安全性。

也提高医务人员客观科学对血源性职业暴露问题,使其具备良好心理素质,保持对血源性职业暴露问题重视的态度。

3.2血源性传染病职业暴露预防与控制措施

在执行侵入性治疗以及护理时,诸如注射、抽血等,医务人员严格遵守预防原则,将所有患者血液、体液以及被血液或是体液污染过的物品都一律视其具有传染性,操作过程当中,严格落实规范操作程序,进行严格的防护措施。

当接触到患者血液、体液诊疗或是护理时必须戴好手套,完毕后脱手套及时清洗双手并消毒。

治疗和护理操作时可能出现患者血液、体液飞溅至医务人员面部、皮肤上,需要严格佩戴手套、防渗透性口罩以及防护眼镜;可能出现血液、体液大面积飞溅或是污染到医务人员身上时,必须穿戴防渗透性的隔离衣。

光线充足下开展手术、穿刺、注射等操作,特别注意防止被针头、刀片等器械刺伤或是划伤皮肤。

禁止用手直接接触用过的针头以及刀片等。

医务人员开展治疗及护理操作前,与患者提前沟通,取得患者配合,对于不予合作或者是具有较大污染危险性的操作,由两人以上配合完成。

3.3成立血源性职业暴露管理组织

为保障医务人员的身体健康及生命安全,成立预防及处理血源性职业暴露工作的管理组织,定期开展预防职业暴露安全培训。

若不幸出现血源性职业暴露情况,及时采取局部紧急处理,将伤口血液挤出、快速清洗、对局部伤口消毒处理等,立即报告管理组织。

对HIV职业暴露,需立即报告疾控中心,便于专家对风险进行评估并确立处理措施。

HIV职业暴露后,需及时采取预防性用药,于1-2小时内最佳,最迟不超过24小时。

对有关事故详细记录并报告主管部门,并对当事人严格保密,要求当事人定期进行HIV血清学监测,随访及咨询。

3.4心理护理

对医务人员有关心理情绪、认知情况进行掌握,制定相关计划,对医务人员工作行为、心理状态进行积极引导,以减少工作疏漏及严格规范化操作为起点,有效提高其工作安全性,使医务人员紧张焦虑心理状态得到缓解,以积极乐观的心理状态开展医疗工作。

因每日工作繁杂、重复高危的工作,医务人员易出现疲劳、抑郁、埋怨的不良情绪,应加强医务人员负性情绪的疏导[2]。

医务人员不慎出现职业暴露后,常存在心情不佳、恐惧回避的心理状态,严重者发生悲观厌世情绪。

一旦发生职业暴露,及时采取防护措施,并对其积极鼓励,使其正确面对疾病。

引导其积极参与社交活动,同事以及亲人对其加以关心与支持,以缓解职业暴露后的不良心理反应。

针对存在中重度焦虑抑郁的暴露者,要定期开展心理干预措施和焦虑量表进行评估。

四、结语

职业暴露重点在于防护,定期开展血源性传染病相关培训,每月开展相关知识考核,使医务员人从心理和认知上提高防护意识,让其在治疗及护理工作中更加谨慎,危险因素防范意识主动性增强,降低职业暴露不良事件的发生。

据彭凌等人的相关报道指出[3],增强医务人员安全意识培养,定期对其开展职业安全教育,使其掌握防护知识和技能有所提高。

强化规范操作流程,严格按流程安全操作,进行有效预防与控制,落实报告流程,完善暴露后正确处理措施,使血源性传染病职业暴露后感染发生降低,让医务人员更具安全感,具备良好心理状态。

参考文献

[1]吴晓燕,史世俊,李桂玲,等.医务人员血源性传染病职业暴露调查分析[J].中国病原生物学杂志,2016,11(11):1043-1044+1048.

[2]谭卫仙,曾运红,陈冬梅,等.我院护理人员血源性传染病职业暴露的调查分析[J].广东医学院学报,2013,31(05):603-604.

[3]彭凌,郑舟军,周月华.医务人员血源性传染病职业暴露后心理调查及对策[J].中华医院感染学杂志,2011,21(01):106-107.。