《中外传记作品选读》知识点总结资料

- 格式:doc

- 大小:62.00 KB

- 文档页数:9

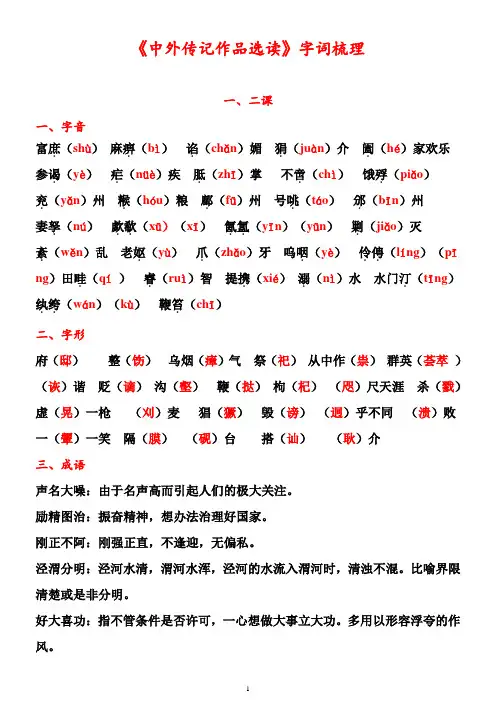

《中外传记作品选读》字词梳理一、二课一、字音富庶.(shù)麻痹.(bì)谄.(chǎn)媚狷.(juàn)介阖.(hã)家欢乐参谒.(yâ)疟.(nûâ)疾胝.(zhÿ)掌不啻.(chì)饿殍.(piǎo)兖.(yǎn)州糇.(hïu)粮鄜.(fū)州号咷.(táo)邠.(bÿn)州妻孥.(nú)歔欷..(yÿn)(yūn)剿.(jiǎo)灭..(xū)(xÿ)氤氲紊.(wþn)乱老妪.(yù)爪.(zhǎo)牙呜咽.(yâ)伶俜..(líng)(pÿng)田畦.(qí)睿.(ruì)智提携.(xiã)溺.(nì)水水门汀.(tÿng)纨绔..(wán)(kù)鞭笞.(chÿ)二、字形府(邸)整(饬)乌烟(瘴)气祭(祀)从中作(祟)群英(荟萃)(诙)谐贬(谪)沟(壑)鞭(挞)枸(杞)(咫)尺天涯杀(戮)虚(晃)一枪(刈)麦猖(獗)毁(谤)(迥)乎不同(溃)败一(颦)一笑隔(膜)(砚)台搭(讪)(耿)介三、成语声名大噪:由于名声高而引起人们的极大关注。

励精图治:振奋精神,想办法治理好国家。

刚正不阿:刚强正直,不逢迎,无偏私。

泾渭分明:泾河水清,渭河水浑,泾河的水流入渭河时,清浊不混。

比喻界限清楚或是非分明。

好大喜功:指不管条件是否许可,一心想做大事立大功。

多用以形容浮夸的作风。

穷兵(dú)黩武:随意使用武力,不断发动侵略战争。

形容极其好战。

信手(niün)拈来:随手拿来。

多指写文章时能自由纯熟的选用词语或应用典故,用不着怎么思考。

相形见(chù)绌:和同类的事物相比较,显出不足。

三、四课一、字音贩(fàn)卖膝(xÿ)盖堕(duî)落膳(shàn)宿(sù)费蹩(biã)脚诺(nuî)言募(mù)捐逊(xùn)色饷(xiǎng)银怂(sǒng)恿(yǒng)揶(yã)揄(yú)阳光灼(zhuï)烁(shuî)濯(zhuï)足曲阜(fù)媲(pì)美犷(guǎng)野炫(xuàn)耀恬(tián)静轻佻(tiüo)废圮(pǐ)瘦削(xuý)睥(pì)睨(nì)譬(pì)如叩(kîu)响隐遁(dùn)慵(yōng)懒深邃(suì)君侯贵冑(zhîu)诙谑(xuâ)醇醪(chún)(láo)滑稽(jÿ)抽搐(chù)庇(bì)护箝(qián)制梦呓(yì)簇(cù)新缄默(jiün)熏陶(táo)二、字形睿.智弥.补兜.圈子砥砺..枯燥.急躁.噪.音简明扼.要陶冶.窒.息震.慑三、成语耳熟能详:指听得多了,能够说得很清楚、很详细。

《中外传记作品选读》课前话题概括素材教学提示《从文自传》篇幅较长,课文只选收了其中大约三分之一的内容。

传记主要是由传主的回忆片断组成,虽有些跳脱,阅读也不会有多少困难。

况且这篇传记非常好读,能激活对作家传奇人生以及乡土风物特异性的好奇心。

布置学生阅读时应当提醒注意两个重点:第一,同学们可能首先被沈从文的阅历“故事”所吸引:这位穿着草鞋从边地走来,没有上过多少学、却最终成为教授和大作家的“乡下人”,人物本身就极富传奇色彩。

让学生了解沈从文从小如何“读社会这本大书”,感受他青春期的悲欢得失,可以更好地理解他的创作。

这是一种收获。

但更加重要的是,要引导学生把沈从文的传记看作是一本关于人在逆境中成长的“教科书”。

这部传记可能给予同学们最重要的启迪是:困难和艰辛可以转化为人生宝贵的精神财富,可以锻造人坚韧的性格,激励人追求生活的意义。

也可以引导学生联系他们的学习生活现实,讨论一下“青春成长”“挫折教育”和“读社会这本大书”等话题。

第二,《从文自传》展示了一幅幅神秘有趣的风俗画,有的还很原始残酷,与我们当今的生活有非常大的距离,同学们读来有很强的“陌生感”。

可以抓住这个感觉,提示学生注意其背后可能蕴藏着的悲剧,阅读时不停留于猎奇,最好能发掘“奇”中的人文思索,“奇”中的批判意识。

比如,沈从文对于城市文明过于物质化显然持批评与焦虑态度,他力图从民间质朴原始的“生命方式”中提取人类文明的“活力”。

这种看法也浸透了他的自传。

但是这个问题也比较难一些,不妨点到即止,做引发式的提示。

后面提供的关于沈从文创作及其对人类文化命运的思索(《从文自传》附记和温儒敏等在《中国现当代文学专题研究》中有关沈从文及其湘西世界的评论节选),可以作为理解这篇传记情调和含义的一种参考。

另外,这篇传记由于传主生活经历的太多苦难,加上作者在回忆中不时融入淳厚的情感,引发对人生的慨叹,读来有某种沉重与辛酸。

应当指出这种现象,引导学生感受这份沉重,启发学生:对于强者来说,生活中的风霜雨雪也和阳光雨露一样,都从不同侧面或者以不同的方式滋润着我们的生命,现实中的曲折、坎坷、苦难可能拓展人的精神空间,让人能更加以阔大的心胸与坚强的意志,去感受生命,理解生活的意义。

《中外传记作品选读》一、传记的含义传记是遵循真实性原则,用形象化的方法记述人物的生活经历、精神风貌以及其历史背景的一种叙事性文体。

根据不同的分类标准,传记可分为不同的类别。

1、从叙述人称看,传记可分为自传和他传,前者是作者自己撰写的,后者是他人撰写的。

2、根据篇幅的长短,传记可分为大传和小传。

3、从创作方法看,传记可分为史学性传记和文学性传记。

4、从表达方式看,一般的传记以记叙为主,还有一类传记则记叙与评论各半,叫评传。

评传是人物传记夹杂着作者评述的一种带有文学评论色彩的体裁。

它由传主、本事、作者的思考与评析三要素构成。

“传中有评,评中有传,评传结合”是其特点。

“传要真实,评要中地”是评传写作的基本要求。

二、传记的特征真实性和文学性。

根据课标的要求,阅读传记,要理清作品陈述的基本事实,区分出作者评论的成分,分析作者评论与基本事实之间的关系,能对作者所持的观点提出自己的看法。

三、阅读要求(一)传记考查的切入角度1、写什么?(1)理解作者在文中的重要语句所要表达的含义。

(2)理清作品陈述的基本事实,把握传主的人生经历;(3)把握传主的形象,概括传主的精神品质。

2、怎么写和为什么这样写?分析传记的语言特色,理解作者在文中所运用的表现手法及其效果(作用)。

3、探究——探讨文本反映的人生价值和时代精神,能对作者所持的观点和艺术处理提出自己的看法。

(二)传记的阅读的一般规律是:1.理清作品陈述的基本事实,把握传主的人生经历。

2.分析传主的性格、情感,把握传主的性格、情感与基本事实之间的关系。

3.理解作者的评论、思想,分析作者的评论、思想与基本事实之间的关系。

4.通过分析作品的选材、表现手法、修辞技巧、语言特色等艺术形式,了解作者这样处理的意图。

第二部分:传记理论知识一、关于传记和文学、历史的关系以及传记的阅读功能可以参考朱文华的《传记通论》(复旦大学出版社1993年版)。

本书的作者把“传记”当作一个具有独立性的学科问题来研究,提出建立完整的“传记学”研究的想法。

本书分成理论篇、历史篇、实践篇。

在理论篇,主要是着重探讨传记的特质、分类、要素、功用以及和其他学科的关系;在历史篇,主要描述西方和中国传记的发展概况;在实践篇,即传记的实践写作中,针对将会出现的一些问题:如准备工作、原则方法、谋篇布局、语言文字技巧、体例和细节处理等,分别作了详尽的分析和归纳。

这里节选的“传记、传记文学和传记作品”部分,主要是帮助读者大概地了解传记和文学、历史三者之间的关系。

“传记的社会功用”部分,有助于了解传记写作的实际功用。

1.传记、传记文学和传记作品传记一词在英语中为biography,自公元1660年起在英国使用。

任何一种事物和现象,总是先有其实再有其名,biography也是如此。

该词的基本词义有三:一是指个人的经历;二是指反映或描绘个人经历的作品或文献等;三是指对某一事物发展过程的记述,含变迁史之意。

再从这一词儿的派生词来看,如biographee(名词,传记中的主人公,可译为传主)、biographer(名词,传记作者)和biographical(形容词,传记的、传记体的)等等,也均与“个人的生活经历”这一涵义有密不可分的联系。

显然,biography一词的核心词义是指个人的历史,作为文字形态的东西,则是指对个人生活经历作记述的作品。

在汉语中,传记是一种明确的文体文章概念。

据《辞海》(1936年版)释义,传记“专指记述个人事迹之文字”。

《辞海》(1979年版)又释:传记(或单称传)就是“记载人物事迹的文章”。

回溯《四库全书总目》,其“史部”有“传记类”案云:“传记者,总名也。

类而别之,则叙一人之始末者,为传之属;叙一事之始末者,为记之属”。

考虑到古代汉语的单音节词到现代汉语的双音节词的过渡的普遍情况,现代汉语中的“传记”一词显然完全同义于古代汉语中的“传”。

中外传记作品选读概括每课前素材在高中话文课中增设《中外传记选读》这门选修课,是新课标的要求,也是这次课改的一种尝试。

现在强调素质教育,强调发挥学生学习的主动性和创造性,“传记选读”可能是非常重要的一门课。

从课程性质上讲,可以首先把这门课定位为励志教育的课。

我们大家都有过这样的体验,就是在学生阶段,传记阅读对白已的影响是很大的。

像我们这样一代人,在五六|十年代,上中学的时候,都读过《钢铁是怎样练成的》、《古丽雅的道路》、《我的一家》等等,那种追求人生价值的奋斗精神和革命理想,就通过这些传记作品深深植根于我们的心灵之中,深深地影响了我们一代人的人生观,记得我上初中的时候,正值三年困难时期,连饭都吃不饱,但我们把保尔·柯察金那段关于人的一生应当怎样度过的名言背得很熟,用来激励自己战胖困难,刻苦学习。

好的传记对我们的人牛教育是非常有用的教材。

青少年的成长简要有供像与惜模,有高远的人牛日标的激励;应当通过这门课的学习,让学牛和那些杰出的人物“约会”,触摸那些成功人十独特的生活轨迹,体味他们的苦恼与欢乐,想索他们的经验与忠告,细察各种人生沉味,感受精神的提升,学会逐步从多种人生道路的选择中寻找适合发挥各自潜能的契合点。

其实现在的中学生他们也在海求阅读某些传记作品,即使我们不开这门课,他们自己也会找传记来石。

现在我们开设这样一门课,满足了而学们的要求,对于指导学生正确选择阅读传记作品,对于他们的人生观世界观的成长,一定是大有好处的。

这可能是同学们比较喜欢也比较容易进入的一课。

我们强调这是一门励志教育的课,但同时不要忘记这义是语文课,是语文选修课,是学生白学为主的阅读课:励志教育是一个日标,还有另外一个日标,就是提高语文阅读素养,引起学生对优秀传记阅读的兴趣,养成良好的阅读口味与习惯。

具体做法,下面还有一6建议。

这里先说说本教材的内容框架与特点。

教材采用的是文选的形式,共选收了中外10位杰出人物的传记,包括杜甫、迅、毛泽东、贝多芬、达尔文、马克思、沈从文、杨振宁、蒙哥号利和比尔,益茨,等等。

中外传记作品选读》字词总结2011-6-15一、二课一、字音富庶()麻痹()谄()媚狷()介纨绔()()参谒()疟()疾胝()掌不啻()饿殍()糇()粮鄜()州号咷()邠()州妻孥()歔欷()()氤氲()()剿()灭紊()乱老妪()爪()牙呜咽()伶俜()()田畦()睿()智提携()溺()水水门汀()阖()家欢乐兖()州二、字形府dǐ()整chì()乌烟zhàng()气祭sì()从中作suì()群英huìcuì()()huī()谐贬zhã()沟hâ()鞭chī()鞭tà()枸qǐ() zhǐ()尺天涯杀lù()虚huǎng()一枪 yì()麦猖juã()毁bàng() jiǒng()乎不同 kuì()败一pín()一笑隔mï() yàn()台搭shàn()gěng()介三、成语声名大zào() lì()精图治刚正不阿()泾渭分明好()大喜功穷兵dú()武信手niān()来相形见chù()四、名句☀朱门酒肉臭,。

杜甫《自京赴奉先咏怀五百字》☀不闻汉家山东二君百州,千村万落生荆杞。

,。

杜甫《兵车行》☀君不见青海头,古来白骨无人收。

,。

杜甫《兵车行》☀致君尧舜上,。

杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》☀风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

,。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

杜甫《登高》☀今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

,。

何时倚虚幌,双照泪痕干。

”杜甫《月夜》☀国破山河在,城春草木深。

,。

,。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

杜甫《春望》☀横眉冷对千夫指,。

☀玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

,。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

杜甫《秋兴八首(其一)》. ☀,。

《中外传记作品选读》知识点总结一、《杜甫:“万方多难”中成就的“诗圣”》冯至(1)杜甫,字子美,唐朝最伟大的现实主义诗人。

他的诗反映唐安史之乱前后的社会现实,故有“诗史”之称。

他的诗表达悲天悯人情怀,济世安民思想,以及其高尚人格和完美技巧,故又有“诗圣”之称。

他与李白并称为“李杜”,他更被宗代江西派奉为鼻祖,著有《杜工部集》。

(2)冯至,曾被鲁迅誉为中国最为杰出的抒情诗人,代表诗集有《十四行集》《昨日之歌》《北游及其他》,散文作品《山水》和小说《伍子胥》是中国现代文学史上的名篇。

(3)文章内容把握(主要掌握杜甫的经历以及其诗歌思想内容的变化)表1:长安十年①解读《赠特进汝阳王二十韵》和《投简咸华两县诸子》二诗:(汝阳王李琎是唐玄宗的侄子,杜甫能到他府上走动,多半有某种背景。

何人举荐却无据可查。

杜甫的袖袋里,可能有几封举荐信的。

他进京献诗《赠特进汝阳王二十韵》,前提是要踏进王府的门槛。

经济上的困顿使他追求功名,但改变不了他的病和饥寒的现状。

)②解读《兵车行》:车辚辚,马萧萧。

行人弓箭各在腰。

爷娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。

牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄!道旁过者问行人,行人但云点行频。

或从十五北防河,便至四十西营田。

去时里正与裹头,归来头白还戍边。

边庭流血成海水,武皇开边意未已!君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞。

纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西。

况复秦兵耐苦战,被驱不异犬与鸡。

长者虽有问,役夫敢申恨?且如今年冬,未休关西卒。

县官急索租,租税从何出?信知生男恶,反是生女好。

生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草。

君不见青海头,古来白骨无人收。

新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾!(这首诗的深刻之处,在于作者没有把笔墨局限在一时一事的描写上,而是通过征夫之口,把此次征丁放在连年征战的大背景下,从而在最大程度上表现了人民群众所受的兵役之苦,在最深的层面上揭露了唐玄宗不顾人民死活,频举开边之战的卑劣心肠。

作者的立脚点显然在人民一边,这标志着杜甫在现实主义的诗歌创作道路上迈开了坚实的第一步,这首诗可以看作是他的一座里程碑。

2016-2017学年高二语文选修传记部分【模块说明】人教版选修《中外传记作品选读》模块采用的是文选的形式,共选收了中外10位杰出人物的传记,包括杜甫、鲁迅、毛泽东、贝多芬、达尔文、马克思、沈从文、杨振宁、蒙哥马利和比尔·盖茨。

其中前六篇是精读,第七、八两篇是略读,最后两篇是课外阅读。

从选收的传主来看,有政治家、革命家、军事家,也有科学家,文学家和科技界、商业界的成功人士,涉及面广。

这些传主大都是中学生有所接触,又可能有兴趣对其进行更深入的了解的人物。

本模块选文生动,有趣,照顾了高中生普遍的接受能力和阅读心理。

选文多数为经典性的传记,只有少数是一般的人物小传。

传记的种类很多,有比较标准的纪实性传记,有作者自述的自传,有注重学术性的评传,还有人物小传、回忆录、传记小说等等。

本模块选收的传记,尽可能地兼顾了不同的传记体式和不同的写作风格。

我们在学习传记的过程中应注重以下几个方面:1.概括分析传主事迹传主的事迹,构成了传记材料的主体,直接对表现人物形象特点、品质以及思想风貌起到至关重要的作用。

因此,阅读一篇传记,首先应围绕传主的事迹来进行梳理,看看写了有关传主的哪些事迹,再进行概括归纳。

2.概括分析传主形象概括分析传主的形象,是传记类文本考查的一个必考点。

因为传记本身就是以写人为主的,其目的就是刻画人物、表现人物。

概括分析传主的形象,应建立在对传主事迹概括的基础上。

3.分析概括传主作出贡献的原因或个性品质形成的原因分析概括传主作出贡献、成就的原因或者其个性品质形成的原因,需要从主观原因和客观原因两个方面入手作答:主观原因多从个人的成长环境、天赋、努力程度等角度考虑;客观原因多从社会时代特点和别人的帮助等角度考虑。

【要点解读】传记是高考在实用类文本中选取最多的一种文体,这一文体和小说、写人叙事散文有相似之处,但又有独特的特点。

因此本课题先让考生把握传记的文体特点,再让考生掌握读懂传记的方法。

这样在解答题目时能有的放矢。

《中外传记作品选读》知识点总结《杜甫:“万方多难”中成就的“诗圣”》冯至(1)杜甫,字子美,唐朝最伟大的现实主义诗人。

他的诗反映唐安史之乱前后的社会现实,故有“诗史”之称。

他的诗表达悲天悯人情怀,济世安民思想,以及其高尚人格和完美技巧,故又有“诗圣”之称。

他与李白并称为“李杜”,他更被宗代江西派奉为鼻祖,著有《杜工部集》。

(2)冯至,曾被鲁迅誉为中国最为杰出的抒情诗人,代表诗集有《十四行集》《昨日之歌》《北游及其他》,散文作品《山水》和小说《伍子胥》是中国现代文学史上的名篇。

(3)文章内容把握(主要掌握杜甫的经历以及其诗歌思想内容的变化)表1:长安十年①解读《赠特进汝阳王二十韵》和《投简咸华两县诸子》二诗:(汝阳王李琎是唐玄宗的侄子,杜甫能到他府上走动,多半有某种背景。

何人举荐却无据可查。

杜甫的袖袋里,可能有几封举荐信的。

他进京献诗《赠特进汝阳王二十韵》,前提是要踏进王府的门槛。

经济上的困顿使他追求功名,但改变不了他的病和饥寒的现状。

)②解读《兵车行》:车辚辚,马萧萧。

行人弓箭各在腰。

爷娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。

牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄!道旁过者问行人,行人但云点行频。

或从十五北防河,便至四十西营田。

去时里正与裹头,归来头白还戍边。

边庭流血成海水,武皇开边意未已!君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞。

纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西。

况复秦兵耐苦战,被驱不异犬与鸡。

长者虽有问,役夫敢申恨?且如今年冬,未休关西卒。

县官急索租,租税从何出?信知生男恶,反是生女好。

生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草。

君不见青海头,古来白骨无人收。

新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾!(这首诗的深刻之处,在于作者没有把笔墨局限在一时一事的描写上,而是通过征夫之口,把此次征丁放在连年征战的大背景下,从而在最大程度上表现了人民群众所受的兵役之苦,在最深的层面上揭露了唐玄宗不顾人民死活,频举开边之战的卑劣心肠。

作者的立脚点显然在人民一边,这标志着杜甫在现实主义的诗歌创作道路上迈开了坚实的第一步,这首诗可以看作是他的一座里程碑。

)③解读《自京赴奉先县咏怀五百字》:杜陵有布衣,老大意转拙。

许身一何愚!窃比稷与契。

居然成瓠落,白首甘契阔。

盖棺事则已,此志常觊豁。

穷年忧黎元,叹息肠内热。

(第一部分是自述平生之志,并揭示理想与现实的巨大矛盾。

杜甫以”稷契“作为立身的标准,稷和契是辅佐虞舜的两个贤臣,他们爱民如子,政绩显著。

然而,这种高尚的志向却遭到了世俗之辈的嘲笑,遭到了当权者的冷漠,把杜甫长期置于衣食不保的境况之中。

相反,那些经营私利的“蝼蚁辈”们却衣食饱暖,飞黄腾达。

)赐浴皆长缨,与宴非短褐。

况闻内金盘,尽在卫霍室。

中堂有神仙,烟雾蒙玉质。

暖客貂鼠裘,悲管逐清瑟。

劝客驼蹄羹,霜橙压香橘。

(诗的第二部份是记述途经骊山时的观感。

杜甫半夜从长安出发,行至骊山脚下,天已黎明,这时,他听到从骊山行宫里传来震天动地的音乐声,想到君臣们正在通宵达旦地作乐,于是便依据平素所闻,用大量的篇幅描写他们的享乐生活,揭示了统治者靠掠夺民财以膏腴自身的社会本质——朱门酒肉臭,路有冻死骨。

)北辕就泾渭,官渡又改辙。

群冰从西下,极目高远兀。

疑是崆峒来,恐触天柱折。

河梁幸未坼,枝撑声窸窣。

行旅相攀援,川广不可越。

(第三部分是叙述路过泾渭时的艰难情形和到家后的见闻感受。

以上十句,笔墨集中在过河这件事上,写得曲曲折折,感慨淋漓。

先是渡口移动,不得不改道;到了新渡口,又无船可渡,从上游漂下来的巨大冰块,汹涌而来;幸而有座桥,却又摇摇晃晃,走在上面,心惊胆战。

这一情节实为作者10年长安艰难生活的缩影。

作者使用以小见大,寓情于事的艺术手法,展示出久历的坎坷和积郁的心境。

)④总结长安十年的生活磨砺,杜甫已变成一个忧国忧民的诗人。

他不但在思想上已经成熟,而且在艺术上也已形成了沉郁顿挫的诗歌风格。

表2:流亡生活①解读《春望》:国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

(这是一首五言律诗,作于至德二载(757)。

诗人当时为安史叛军所俘,身陷长安。

杜甫眼见山河依旧而国破家亡,春回大地却满城荒凉,在此身历逆境、思家情切之际,不禁触景生情,发出深重的忧伤和感慨。

这首诗反映了诗人热爱国家、眷念家人的美好情操。

)②解读《月夜》:今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。

(这首诗借看月而抒离情,但所抒发的不是一般情况下的夫妇离别之情。

题为《月夜》,字字都从月色中照出,而以“独看”、“双照”为一诗之眼。

“独看”的泪痕里浸透着天下乱离的悲哀,“双照”的清辉中闪耀着四海升平的理想。

“独看”是现实,却从对面着想,只写妻子“独看”鄜州之月而“忆长安”,而自己的“独看”长安之月而忆鄜州,已包含其中。

“双照”兼包回忆与希望:感伤“今夜”的“独看”,回忆往日的同看,而把并倚“虚幌”(薄帷)、对月舒愁的希望寄托于不知“何时”的未来。

)④总结充满忧国忧民的情思,反映了当时的政治形势和社会现实,表达了人民的情绪和愿望。

表3:侍奉皇帝与走向人民①解读“三吏”之一《新安吏》:肥男有母送,瘦男独伶俜。

白水暮东流,青山犹哭声!莫自使眼枯,收汝泪纵横。

眼枯即见骨,天地终无情。

(《新安吏》是写未成丁的少年被征当兵。

新安(今河南新安)县在洛阳西70里。

作者从洛阳出发,傍晚时抵达县城,见县吏征点少年入伍,惊问其故,方知是上边下达公文:壮丁征尽,次选少年。

杜甫怀着沉痛的心情望着这群身材短小的孩子,用笔录下送行的场面。

)就粮近故垒,练卒依旧京。

掘壕不到水,牧马役亦轻。

况乃王师顺,抚养甚分明。

送行勿泣血,仆射如父兄。

(杜甫对人民的苦难是同情的,但他也十分清楚,面对敌人的疯狂进攻,必须用战斗去回答;为了安慰这些悲哀的送行者,当时只得说些宽心话了。

)②解读“三吏”之二《石壕吏》:暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出看门。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣。

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

(这首诗深刻地揭露了差吏的狠毒无情,抓丁所及,连老太婆都不放过,由此可见当时的兵役制度已经黑暗到何种程度!)③解读“三别”之一《新婚别》:兔丝附蓬麻,引蔓故不长。

嫁女与征夫,不如弃路旁。

结发为君妻,席不暖君床。

暮婚晨告别,无乃太匆忙!君行虽不远,守边赴河阳。

妾身未分明,何以拜姑嫜?父母养我时,日夜令我藏。

生女有所归,鸡狗亦得将。

君今往死地,沉痛迫中肠。

誓欲随君去,形势反苍黄。

勿为新婚念,努力事戎行!妇人在军中,兵气恐不扬。

自嗟贫家女,久致罗襦裳。

罗襦不复施,对君洗红妆。

仰视百鸟飞,大小必双翔。

人事多错迕,与君永相望!(诗中描写了一对新婚夫妻的离别,塑造了一个深明大义的少妇形象。

头天结婚,第二天新郎就去当兵,这完全违背当时新婚者不服兵役的常理和习俗。

一想到丈夫就要到九死一生的战场上去,新娘悲痛得心如刀割。

但她同样认识到,丈夫的生死,爱情的存亡,与国家民族命运,是不可分割地连结在一起的,要实现幸福的爱情理想,必须作出牺牲。

于是,她强抑悲怨痛楚,在离情别绪中,平静而深情地鼓励丈夫,同时炽热坚定地表达至死不渝的爱情誓言。

这首诗写出了当时人民面对战争的态度和复杂的心理,以及他们对正常人生和亲情的留恋,他们为国家承担责任的勇气。

)④小结从思想感情上完成了日渐远离皇帝而走向人民的痛苦过渡。

总结“长安十年”的困顿,孕育了杜甫思想变化的种子;“安史之乱中的流亡生活”则使得杜甫有机会接触下层社会,丰富了自己的爱国思想和同情人民的感情。

杜诗中反复呈现的两种感情旋律:一、无论“慨世”还是“慨身”,杜甫个人的喜怒哀乐总是与人民的命运息息相通;二、杜甫无论遭遇多少挫折与艰难,始终不放弃对生活的承担与执著的意志。

《鲁迅:深刻与伟大的另一面是平和》(1)鲁迅,子豫才,原名周树人,浙江绍兴人,1918年5月,首次以“鲁迅”作笔名,发表了中国文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

代表作有:小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》;(《阿Q正传》等皆收于《呐喊》中)散文集:《朝花夕拾》散文诗集:《野草》杂文集:《坟》《热风集》《华盖集》《华盖集续编》(2)萧红,被誉为“30年代的文学洛神”,主要作品:《生死场》、《马伯乐》、《呼兰河传》、《小城三月》。

1911年出生于黑龙江省呼兰县一个地主家庭。

1930年为了反抗父母包办的婚姻离家出走。

1932年认识萧军并与之结为志同道合的伴侣,1934年在鲁迅的帮助下萧红和萧军来到上海。

抗战爆发后,上海沦陷,萧红到了香港,1942年病逝于香港九龙。

她是民国四大才女(另为吕碧城、石评梅、张爱玲)中命运最为悲苦的女性,也是一位传奇性人物。

她有着与女词人李清照那样的生活经历,并一直处在极端苦难与坎坷之中,可谓是不幸中的更不幸者。

然而她却以柔弱多病的身躯面对整个世俗,在民族的灾难中,经历了反叛、觉醒和抗争的经历和一次次与命运的搏击。

这位自传型的、抒情型的女作家,一直沿着反封建的思想道路前进,她用自己那些具有独特风格的优美散文及散文化的小说,丰富了我国现代文坛的花苑成为中国新文学史上一位有风格的杰出的女作家。

(3)回忆录本文与一般人物传记不同,是一篇回忆录。

回忆录主要记录个人所经历的生活或所熟悉的历史事件,也有主要记述自己所交往过的他人的事迹的。

回忆录主要就是对回忆的整理和记录,和一般传记相比,不见得很连贯和完整,但作者常常拿带着某些感情来叙述,对某些事件或者生活细节的呈现会更加生动、亲切、鲜活、可感。

萧红以细腻的感觉捕捉鲁迅先生日常生活中零碎的细节,随意点染,但感情真挚而又深厚,文笔散漫而又抒情,展现出鲁迅先生丰富的性格特征。

(4)文章整体内容把握这篇《回忆鲁迅先生》里,萧红在字里行间,都流露出了对于鲁迅先生的深深的崇敬与感激。

她还运用了自己善于机敏地捕捉细节的特长,充分地施展出了女性作者细腻、清新的笔调,为读者刻画出了一个特别富有人情味的鲁迅先生的形象,让读者看到了鲁迅家庭的和谐、生活的朴素。

她细腻地描绘了鲁迅、许广平、海婴一家生活起居的习惯,鲁迅先生饮食的爱好、衣着的怪癖、工作的劳累、临终前的病容,以及许广平先生的操劳、海婴的顽皮,甚至描绘了两位年老保姆与日本医生的面影,她还细致地描绘了客厅、卧室的陈设,一草一木的姿态,以及她与鲁迅全家之间的感情。

在萧红的笔下,鲁迅不仅是一个伟大的思想家,他还是一个和蔼宽厚的老人;他不仅是中国文化界的思想领袖,他还是一个美满家庭的家长,一个尊重妻子的好丈夫,一个了解儿子的好父亲,一个辛勤培植晚辈作家的情义深重的慈祥宽厚的长者。