高中语文选修 中外传记作品选读---沈从文

- 格式:ppt

- 大小:337.00 KB

- 文档页数:23

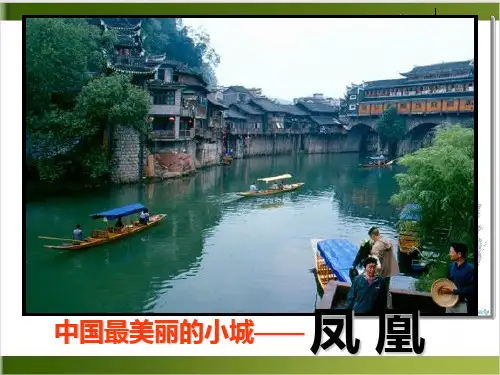

第七课沈从文:逆境也是生活的恩赐沈从文(1902-1988),原名沈岳焕,湖南凤凰县人,现代著名作家、历史文物研究家、京派小说代表人物。

新中国成立以后主要从事中国古代历史的研究。

1988年病逝于北京。

(一)求学于自然沈从文读过两年私塾,正规教育仅是小学,他的知识和智慧更多是自然和人生这部大书给他的。

沈从文15岁当兵,5年行旅生涯,大部分时间辗转于湘西沅水流域。

河水不但滋养了两岸的生命,也滋养了沈从文的性情。

对水的生命体验,培养了沈从文特殊的审美心理,转化成他小说优美的诗意。

(二)城里的乡下人沈从文认为自己始终与都市文明有一种难以消除的隔膜,他将这种隔膜称为“乡下人”和“城里人”的隔膜。

在沈从文看来,“城市”是民族文化的歧路,“现代化”是人类退化的根源。

在他看来,乡下原始、淳朴、自然的人性和人生,才是民族理想的精神和人生状态。

沈从文有一部分小说是写都市生活的,这类小说讽刺性强;还有一类小说在展示湘西原始的民风和朴素的人性时,暗带对人生的些许哀怜。

但真正奠定沈从文在文学史上地位的,是《边城》这一类“牧歌”小说,以真挚的感情、优美的语言、诗意的情绪,为我们营造出一派沈从文式的理想世界,宛如清新悠远的牧歌。

(三)湘西系列沈从文一生创作的结集约有80多部,是现代作家中成书最多的一位。

他以创作的小说、散文、文论完成了他的湘西系列,乡村生命形式的美丽,以及与它的对照物城市生命形式批判性结构的合成,形成了他的人与自然“和谐共存”的、本于自然、回归自然的哲学。

“湘西”所能代表的健康、完善的人性,一种“优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式”,正是他的全部创作要负载的内容。

沈从文由于其创作风格的独特,在中国文坛中被誉为“乡土文学之父”。

他的作品被译成日本、美国、英国等40多个国家的文字出版,并被美国、日本、韩国等10多个国家或地区选进大学课本,两度被提名为诺贝尔文学奖评选候选人。

(四)历史研究中华人民共和国成立后,沈从文在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中代服饰研究》等学术专著,特别是巨著《中国古代服饰研究》影响很大,填补了我国文化史上的一项空白。

第七课沈从文:逆境也是生活的恩赐沈从文(1902-1988),原名沈岳焕,湖南凤凰县人,现代著名作家、历史文物研究家、京派小说代表人物。

新中国成立以后主要从事中国古代历史的研究。

1988年病逝于北京。

(一)求学于自然沈从文读过两年私塾,正规教育仅是小学,他的知识和智慧更多是自然和人生这部大书给他的。

沈从文15岁当兵,5年行旅生涯,大部分时间辗转于湘西沅水流域。

河水不但滋养了两岸的生命,也滋养了沈从文的性情。

对水的生命体验,培养了沈从文特殊的审美心理,转化成他小说优美的诗意。

(二)城里的乡下人沈从文认为自己始终与都市文明有一种难以消除的隔膜,他将这种隔膜称为“乡下人”和“城里人”的隔膜。

在沈从文看来,“城市”是民族文化的歧路,“现代化”是人类退化的根源。

在他看来,乡下原始、淳朴、自然的人性和人生,才是民族理想的精神和人生状态。

沈从文有一部分小说是写都市生活的,这类小说讽刺性强;还有一类小说在展示湘西原始的民风和朴素的人性时,暗带对人生的些许哀怜。

但真正奠定沈从文在文学史上地位的,是《边城》这一类“牧歌”小说,以真挚的感情、优美的语言、诗意的情绪,为我们营造出一派沈从文式的理想世界,宛如清新悠远的牧歌。

(三)湘西系列沈从文一生创作的结集约有80多部,是现代作家中成书最多的一位。

他以创作的小说、散文、文论完成了他的湘西系列,乡村生命形式的美丽,以及与它的对照物城市生命形式批判性结构的合成,形成了他的人与自然“和谐共存”的、本于自然、回归自然的哲学。

“湘西”所能代表的健康、完善的人性,一种“优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式”,正是他的全部创作要负载的内容。

沈从文由于其创作风格的独特,在中国文坛中被誉为“乡土文学之父”。

他的作品被译成日本、美国、英国等40多个国家的文字出版,并被美国、日本、韩国等10多个国家或地区选进大学课本,两度被提名为诺贝尔文学奖评选候选人。

(四)历史研究中华人民共和国成立后,沈从文在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代服饰的研究,他撰写出版了《中国丝绸图案》《唐宋铜镜》《龙凤艺术》《战国漆器》《中国古代服饰研究》等学术专著,特别是巨著《中国古代服饰研究》影响很大,填补了我国文化史上的一项空白。

第七课沈从文为什么要挣扎?倘若那正是我要到的去处,用不着使力挣扎的。

我一定放弃任何抵抗愿望,一直向下沉。

不管它是带咸味的海水,还是带苦味的人生,我要沉到底为止。

这才像是生活,是生命。

我需要的就是绝对的皈依,从皈依中见到神。

我是个乡下人,走到任何一处照例都带了一把尺、一把秤,和普遍社会总是不合。

一切来到我命运中的事事物物,我有我自己的尺寸和分量,来证实生命的价值和意义。

(沈从文)他在痛苦中开花清晨,醒得太早。

随手翻开一本书,是沈从文的书信集,其中有些是他生前没想到会发表的自呓般的文字。

自1949年1月到8月,正是他被人认为“精神失常”的一段岁月。

他在妻子张兆和的信上胡乱圈点,内容大致为:我的痛苦这个世界上没人知晓,生活已经失去意义。

在呓语里,他说:翠翠,你在一点零四的房间里酣睡,还在想着我吗?我死了也想着我吗?我不由得吃了一惊。

原来,那个小说中“也许明天回来,也许永远不回来”的人,也是沈从文自己啊。

原来,他一直未能忘怀少年的情怀——他在自传里,写下了一段孽缘:一个白脸女孩和弟弟,趁着他的爱情正燃烧时,骗走了一笔数目不小的钱,令他不得不离开家乡。

而他将未曾在自传中落笔的美好感情,嵌入了小说《边城》中。

朴素洁白的期望,欲语还休的心动,用生命表达的纯粹,闪烁在字里行间。

在痛苦无法排遣的许多年后,他还挂念着她,而三三(张兆和的昵称)也排在翠翠的后面。

我终于有点理解了他对张兆和的爱恋,有许多无法言述的情愫,其中有许多映照着对翠翠的憧憬:美丽、忠诚、纯真、微黑,而张兆和还多了翠翠所没有的大家闺秀的才气。

沈张二人的恋爱,未必为对方完全懂得,却可恒久。

因为他对自己的懂,因为她的纯粹高洁。

幸好,他有她——那个虽然不太懂得他,却一直用自己温暖、坚定的爱心去支持和抚慰他的妻子。

后来他曾在家自杀,也幸亏担心着他的她匆匆从干校返回,及时发现而救了他一命。

这个世间只有一个沈从文,天分过人,外表温和,内心倔强。

当年郁达夫好心劝慰这个在小旅馆流着鼻血写文章、几近饿死的文学青年放弃文学之路时,年轻的沈从文带着湖南人的“一根筋”和走投无路的无奈坚持了自己的选择;当鲁迅在报纸上痛斥他的时候,他保持了冷静与克制,仍不改文风;当郭沫若代表一种新环境全盘否定他的时候,他差点放弃了生命,但重新站起来时,更加骄傲——谁都知道,郭本人对于文物有着相当的造诣。

第七课沈从文:逆境也是生活的恩赐沈从文(1902-1988),原名沈岳焕,湖南凤凰县人,现代著名作家、历史文物研究家、京派小说代表人物。

新中国成立以后主要从事中国古代历史的研究。

1988年病逝于北京。

(一)求学于自然沈从文读过两年私塾,正规教育仅是小学,他的知识和智慧更多是自然和人生这部大书给他的。

沈从文15岁当兵,5年行旅生涯,大部分时间辗转于湘西沅水流域。

河水不但滋养了两岸的生命,也滋养了沈从文的性情。

对水的生命体验,培养了沈从文特殊的审美心理,转化成他小说优美的诗意。

(二)城里的乡下人沈从文认为自己始终与都市文明有一种难以消除的隔膜,他将这种隔膜称为“乡下人”和“城里人”的隔膜。

在沈从文看来,“城市”是民族文化的歧路,“现代化”是人类退化的根源。

在他看来,乡下原始、淳朴、自然的人性和人生,才是民族理想的精神和人生状态。

沈从文有一部分小说是写都市生活的,这类小说讽刺性强;还有一类小说在展示湘西原始的民风和朴素的人性时,暗带对人生的些许哀怜。

但真正奠定沈从文在文学史上地位的,是《边城》这一类“牧歌”小说,以真挚的感情、优美的语言、诗意的情绪,为我们营造出一派沈从文式的理想世界,宛如清新悠远的牧歌。

(三)湘西系列沈从文一生创作的结集约有80多部,是现代作家中成书最多的一位。

他以创作的小说、散文、文论完成了他的湘西系列,乡村生命形式的美丽,以及与它的对照物城市生命形式批判性结构的合成,形成了他的人与自然“和谐共存”的、本于自然、回归自然的哲学。

“湘西”所能代表的健康、完善的人性,一种“优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式”,正是他的全部创作要负载的内容。

沈从文由于其创作风格的独特,在中国文坛中被誉为“乡土文学之父”。

他的作品被译成日本、美国、英国等40多个国家的文字出版,并被美国、日本、韩国等10多个国家或地区选进大学课本,两度被提名为诺贝尔文学奖评选候选人。

(四)历史研究中华人民共和国成立后,沈从文在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代服饰的研究,他撰写出版了《中国丝绸图案》《唐宋铜镜》《龙凤艺术》《战国漆器》《中国古代服饰研究》等学术专著,特别是巨著《中国古代服饰研究》影响很大,填补了我国文化史上的一项空白。

第七课沈从文:逆境也是生活的恩赐为什么要挣扎?倘若那正是我要到的去处,用不着使力挣扎的。

我一定放弃任何抵抗愿望,一直向下沉。

不管它是带咸味的海水,还是带苦味的人生,我要沉到底为止。

这才像是生活,是生命。

我需要的就是绝对的皈依,从皈依中见到神。

我是个乡下人,走到任何一处照例都带了一把尺、一把秤,和普遍社会总是不合。

一切来到我命运中的事事物物,我有我自己的尺寸和分量,来证实生命的价值和意义。

(沈从文) 美字体烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

赏美文他在痛苦中开花清晨,醒得太早。

随手翻开一本书,是沈从文的书信集,其中有些是他生前没想到会发表的自呓般的文字。

自1949年1月到8月,正是他被人认为“精神失常”的一段岁月。

他在妻子张兆和的信上胡乱圈点,内容大致为:我的痛苦这个世界上没人知晓,生活已经失去意义。

在呓语里,他说:翠翠,你在一点零四的房间里酣睡,还在想着我吗?我死了也想着我吗?我不由得吃了一惊。

原来,那个小说中“也许明天回来,也许永远不回来”的人,也是沈从文自己啊。

原来,他一直未能忘怀少年的情怀——他在自传里,写下了一段孽缘:一个白脸女孩和弟弟,趁着他的爱情正燃烧时,骗走了一笔数目不小的钱,令他不得不离开家乡。

而他将未曾在自传中落笔的美好感情,嵌入了小说《边城》中。

朴素洁白的期望,欲语还休的心动,用生命表达的纯粹,闪烁在字里行间。

在痛苦无法排遣的许多年后,他还挂念着她,而三三(张兆和的昵称)也排在翠翠的后面。

我终于有点理解了他对张兆和的爱恋,有许多无法言述的情愫,其中有许多映照着对翠翠的憧憬:美丽、忠诚、纯真、微黑,而张兆和还多了翠翠所没有的大家闺秀的才气。

沈张二人的恋爱,未必为对方完全懂得,却可恒久。

因为他对自己的懂,因为她的纯粹高洁。

幸好,他有她——那个虽然不太懂得他,却一直用自己温暖、坚定的爱心去支持和抚慰他的妻子。

后来他曾在家自杀,也幸亏担心着他的她匆匆从干校返回,及时发现而救了他一命。

这个世间只有一个沈从文,天分过人,外表温和,内心倔强。

《沈从文:逆境也是生活的恩赐》教案人教版高中语文选修《中外传记作品选读》教学目标:1. 了解沈从文的生平背景和文学成就,感受其独特的文学风格。

2. 分析沈从文作品中的主题思想和人物形象,理解其对逆境的的态度。

3. 提高学生对传记作品的理解和鉴赏能力,培养学生的文学素养。

教学重点:1. 沈从文的生平背景和文学成就。

2. 沈从文作品中的主题思想和人物形象。

教学难点:1. 沈从文作品中的细腻情感和深刻思想的理解。

2. 对逆境的态度的探讨和思考。

教学准备:1. 教师准备沈从文的传记和相关文学作品。

2. 学生准备笔记本和阅读沈从文的传记和相关文学作品。

教学过程:第一章:沈从文的生平背景1.1 介绍沈从文的出生地和家庭背景。

1.2 介绍沈从文的学习经历和文学创作起始。

1.3 引导学生关注沈从文的生平经历对其文学创作的影响。

第二章:沈从文的文学成就2.1 介绍沈从文的主要文学作品和特点。

2.2 分析沈从文作品中的主题思想和人物形象。

2.3 引导学生欣赏和评价沈从文的文学才华。

第三章:逆境也是生活的恩赐3.1 引导学生关注沈从文作品中对逆境的描绘和表达。

3.2 分析沈从文对待逆境的态度和思想。

3.3 引导学生思考和讨论逆境对个人成长和生活的意义。

第四章:沈从文的影响和启示4.1 分析沈从文作品对读者的影响和启示。

4.2 引导学生思考沈从文作品对个人成长和文学创作的启示。

4.3 总结沈从文的作品和人生经验对学生的启示。

第五章:综合活动5.1 学生分组进行讨论,分享对沈从文作品的理解和感悟。

5.2 每组选代表进行汇报,其他学生进行评价和讨论。

5.3 教师进行总结和点评,对学生的表现给予肯定和指导。

教学评价:1. 学生对沈从文的生平背景和文学成就的了解程度。

2. 学生对沈从文作品中的主题思想和人物形象的分析能力。

3. 学生对逆境的态度的思考和表达能力。

4. 学生对沈从文作品对个人成长和文学创作的启示的思考和总结能力。

【略读】第七课沈从文:逆境也是生活的恩赐教学提示《从文自传》篇幅较长,课文只选收了其中大约三分之一的内容。

传记主要是由传主的回忆片断组成,虽有些跳脱,阅读也不会有多少困难。

况且这篇传记非常好读,能激活对作家传奇人生以及乡土风物特异性的好奇心。

布置学生阅读时应当提醒注意两个重点:第一,同学们可能首先被沈从文的阅历“故事”所吸引:这位穿着草鞋从边地走来,没有上过多少学、却最终成为教授和大作家的“乡下人”,人物本身就极富传奇色彩。

让学生了解沈从文从小如何“读社会这本大书”,感受他青春期的悲欢得失,可以更好地理解他的创作。

这是一种收获。

但更加重要的是,要引导学生把沈从文的传记看作是一本关于人在逆境中成长的“教科书”。

这部传记可能给予同学们最重要的启迪是:困难和艰辛可以转化为人生宝贵的精神财富,可以锻造人坚韧的性格,激励人追求生活的意义。

也可以引导学生联系他们的学习生活现实,讨论一下“青春成长”“挫折教育”和“读社会这本大书”等话题。

第二,《从文自传》展示了一幅幅神秘有趣的风俗画,有的还很原始残酷,与我们当今的生活有非常大的距离,同学们读来有很强的“陌生感”。

可以抓住这个感觉,提示学生注意其背后可能蕴藏着的悲剧,阅读时不停留于猎奇,最好能发掘“奇”中的人文思索,“奇”中的批判意识。

比如,沈从文对于城市文明过于物质化显然持批评与焦虑态度,他力图从民间质朴原始的“生命方式”中提取人类文明的“活力”。

这种看法也浸透了他的自传。

但是这个问题也比较难一些,不妨点到即止,做引发式的提示。

后面提供的关于沈从文创作及其对人类文化命运的思索(《从文自传》附记和温儒敏等在《中国现当代文学专题研究》中有关沈从文及其湘西世界的评论节选),可以作为理解这篇传记情调和含义的一种参考。

另外,这篇传记由于传主生活经历的太多苦难,加上作者在回忆中不时融入淳厚的情感,引发对人生的慨叹,读来有某种沉重与辛酸。

应当指出这种现象,引导学生感受这份沉重,启发学生:对于强者来说,生活中的风霜雨雪也和阳光雨露一样,都从不同侧面或者以不同的方式滋润着我们的生命,现实中的曲折、坎坷、苦难可能拓展人的精神空间,让人能更加以阔大的心胸与坚强的意志,去感受生命,理解生活的意义。

人教选修《中外传记作品选读》沈从文:逆境也是生活的恩赐教案沈从文:逆境也是生活的恩赐教案三维目标知识与能力:1、学习略读,掌握略读的方法技巧。

2、引导学生了解沈从文的成长经历。

3、学习自传的基本写法,尝试自己写自传。

过程与方法:1、学生自读,梳理课文主要内容。

2、教师引导,总结略读方法。

情感态度价值观:1、领悟“逆境也是生活的恩赐”,感悟沈从文先生真诚、豁达的生活态度。

2、帮助学生认识到“社会:这本大书对个人成长的意义”。

重点与难点1、体会作者对生活百态的宽容与真诚的生活态度。

2、引导学生在理解课文的基础上,感受沈从文先生的深刻感情。

3、体会作品自然质朴的语言风格。

4、正确理解沈从文所说的“逆境”。

课时安排一课时教学过程课前预习:1.回忆《边城》的主要内容,概括其中蕴含的思想感情。

2.这篇传记与之前学过的人物传记有什么区别?3.沈从文生活内容相当丰富,却始终伴随艰辛,有哪些呢 4.面对生活中的艰辛,作者采取了怎样的态度?一、回忆《边城》导入 1、《边城》情节在风光秀丽、民风淳朴的湘西小城茶峒,生活着以摆渡为生的祖孙俩。

祖父年逾七十,仍很健壮;外孙女翠翠天真烂漫,情窦初开。

他们热情、纯朴、善良,在这个远离尘世的小城过着宁静美好的生活。

两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅了当地船总的二少爷傩送,从此萌生一段朦胧、唯美的初恋。

傩送的大哥天保也爱上翠翠,兄弟俩没有按照当地风俗以决斗论胜负,而是采用公平而浪漫的唱山歌的方式表达感情,让翠翠自己从中选择。

傩送是唱歌好手,天保自知唱不过弟弟,心灰意冷,断然驾船远行做生意,却不幸遇难。

受此打击,傩送也远走他乡,留下翠翠一人孤独的守候,“这个人也许永远不回来了,也许明天回来!”2、地位沈从文小说的代表作,是我国文学史上一部优秀的抒发乡土情怀的中篇小说。

它以20世纪30年代川湘交界的边城小镇茶峒为背景,意见拘束轻视和小品文的优美笔触,描绘了湘西地区特有的风土人情;借船家少女脆脆的爱情悲剧,凸显了人性的善良美好与心灵的澄澈纯净。

高二语文观摩课教案

教学内容:人教版语文《中外传记作品选读》(选修)《逆境也是生活的恩赐》

教学班级:高三(12)班教学地点:录播室

教学时间:

【教学目标】

知识目标:

整体把握内容,筛选出作者生活中的艰辛事.。

能力目标:

品味关键性语句,体会作者的生活态度和对人生的思考。

情感目标:

体味“逆境也是生活的恩赐”内涵及对我们生活的启迪。

【教学重点】提炼传主事迹,体会沈从文自然、朴实、优美的文风。

【教学难点】理解本文散文化写作自传的手法,品味作者取材的用心和文字的质朴。

【教学方法】提问法、点拨法、小组讨论、合作探究

【教具准备】多媒体课件

【课时安排】1课时

【教学过程】

【板书设计】

【教学反思】

教研组审批意见:教务处审批意见:

2018年7月21日。