第四章 第一节 燃烧与灭火

- 格式:doc

- 大小:47.50 KB

- 文档页数:5

教师辅导讲义(八)使用和开发新的燃料及能源名称酒精(乙醇) 氢气化学式C2H5OH H2来源高粱、玉米、和薯类经发酵、蒸馏可制得酒精,为可再生资源氢气可由分解水得到,目前制取成本高,储存困难,作为燃料暂不能广泛使用,但终将成为主要能源之一燃烧反应C2H5OH+3O22CO2+3H2O2H2+O2 2H2O特点燃烧产物基本上不污染环境,可做酒精灯、火锅、内燃机等的燃料燃烧产物无污染,是最清洁的燃料其它能源:太阳能、风能、热能、核能、地热能、潮汐能二、典型例题【例1】如图,白磷在热水(90℃)下不能燃烧,而通入空气或氧气后,会自发燃烧起来,这是因为( )A.燃烧需要氧气(或空气) B.白磷是湿的C.白磷没有达到着火点D.白磷本身不属于可燃物【思路点拨】此题考查白磷燃烧需要具备的几个条件。

【解】90℃已超过白磷的着火点(白磷的着火点为40℃),水下主要是缺空气(氧气),故不能自发燃烧。

故选A。

【点评】解此类题告诉我们必须同时满足燃烧的两个条件,否则即使是燃烧的物质也会熄灭。

解题要抓住问题的关键,善于从题意中提炼出正确的内涵。

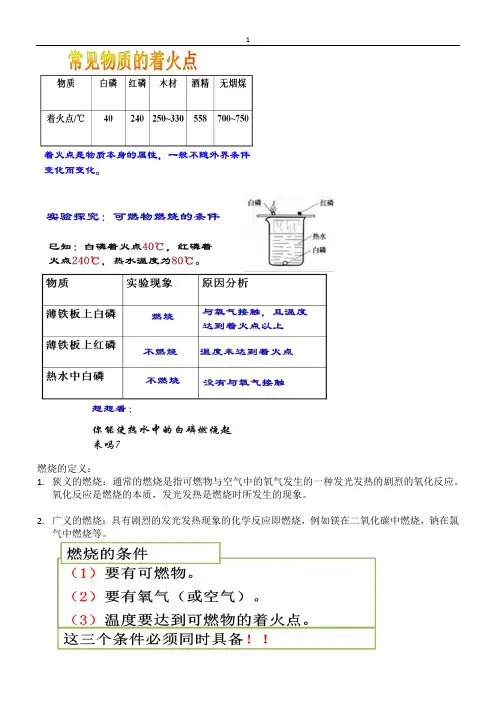

【举一反三】科学探究:已知白磷的着火点是40℃,红磷的着火点是240℃,某实验设计如图所示。

请回答:(1)猜想该实验在探究的问题是____________________。

(2)所用的科学探究的方法是____________________。

(3)热水的作用是____________________。

【答案】(1)燃烧的条件(2)进行实验(3)使温度达到白磷的着火点。

【例2】交通部门规定,旅客乘坐车、船时,严禁随身携带易燃、易爆物品。

因为在人员密集、高速行驶的车、船上,这些物品一旦着火爆炸,极易造成巨大伤害。

以下物品:①蔗糖②酒精③烟花爆竹④汽油⑤煤油不能随身携带的是( )A.①②③B.①③④C.②③④⑤D.①②③④⑤【思路点拨】此题是考查生活中哪些是可燃物。

《燃烧与灭火》讲义一、燃烧的本质燃烧,这一常见的现象,在我们的日常生活中无处不在。

从点燃的蜡烛到熊熊燃烧的篝火,从厨房炉灶里的火焰到工业生产中的熔炉,燃烧现象随处可见。

那么,燃烧到底是什么呢?简单来说,燃烧是一种剧烈的氧化反应,通常伴随着发光、发热的现象。

物质在燃烧时,与氧气发生化学反应,释放出能量。

燃烧的发生需要三个基本条件,这就是我们常说的燃烧三角形。

第一个条件是可燃物,也就是能够燃烧的物质,比如木材、纸张、汽油等。

第二个条件是助燃物,最常见的助燃物就是氧气。

但实际上,一些其他物质也可以作为助燃物,比如氯气。

第三个条件是达到着火点,即可燃物能够燃烧所需要的最低温度。

只有这三个条件同时具备,燃烧才能发生。

例如,我们想要点燃一张纸,这张纸就是可燃物,周围的空气提供了氧气作为助燃物,而我们用打火机或者火柴产生的高温,使纸张达到了着火点,于是燃烧就发生了。

二、燃烧的类型燃烧的类型多种多样,根据不同的分类标准,可以分为不同的类别。

按照燃烧的形态,燃烧可以分为气体燃烧、液体燃烧和固体燃烧。

气体燃烧是最迅速的,比如天然气、煤气的燃烧。

液体燃烧通常会先蒸发成气体,然后再燃烧,像汽油、酒精等液体的燃烧。

固体燃烧则相对较为复杂,有的固体直接燃烧,比如木炭;有的固体先熔化再燃烧,比如蜡烛。

根据燃烧的起因,燃烧又可以分为自燃、点燃和爆炸三种类型。

自燃是指物质在没有外部火源的情况下,由于自身的化学反应或物理变化而自行燃烧,例如煤堆的自燃。

点燃则是通过外部火源引发的燃烧,我们日常生活中的大多数燃烧都属于这种类型。

爆炸是一种瞬间发生的剧烈燃烧现象,伴随着巨大的能量释放和压力变化,比如燃气爆炸。

三、燃烧的过程燃烧并非一蹴而就,而是一个逐步发展的过程。

一般来说,燃烧可以分为初起阶段、发展阶段、猛烈阶段和熄灭阶段。

在初起阶段,燃烧刚刚开始,火势较小,温度较低,烟雾较少。

如果在这个阶段能够及时发现并采取有效的灭火措施,往往能够很容易地将火扑灭。

燃烧和灭火完整版课件.教案内容一、教学内容本节课主要内容为燃烧和灭火的相关知识。

教材章节为《物质的化学反应》中的燃烧篇。

详细内容包括:燃烧的条件、燃烧的类型、灭火的方法和原理。

二、教学目标1. 让学生了解燃烧的条件和类型,掌握灭火的方法和原理。

2. 培养学生观察、思考和解决问题的能力。

3. 增强学生的安全意识和自我保护能力。

三、教学难点与重点重点:燃烧的条件、燃烧的类型、灭火的方法和原理。

难点:燃烧和灭火的原理,以及如何运用这些知识解决实际问题。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、实验器材(如蜡烛、火柴、水、灭火器等)。

学具:笔记本、练习册。

五、教学过程1. 引入:通过一个火灾案例,引发学生对燃烧和灭火的兴趣。

2. 讲解燃烧的条件:介绍燃烧的三个条件,并通过实验演示。

3. 讲解燃烧的类型:分为完全燃烧和不完全燃烧,并通过实验演示。

4. 讲解灭火的方法和原理:介绍灭火器的使用方法,以及各种灭火方法的适用场景。

5. 实践环节:让学生分组进行实验,运用所学知识进行灭火操作。

六、板书设计板书内容:燃烧的条件、燃烧的类型、灭火的方法和原理。

七、作业设计1. 请简述燃烧的条件。

2. 请列举三种灭火方法,并说明其原理。

3. 请结合实际,举例说明如何正确使用灭火器进行灭火。

八、课后反思及拓展延伸课后反思:本节课通过案例引入、实验演示、实践操作等方式,使学生掌握了燃烧和灭火的基本知识。

但在教学过程中,对于灭火方法的适用场景讲解不够详细,需要在今后的教学中进行改进。

拓展延伸:让学生调查生活中常见的火灾隐患,并提出相应的预防和整改措施。

重点和难点解析一、燃烧的条件燃烧的三个条件是:可燃物、与氧气接触、温度达到着火点。

这三个条件必须同时满足,才能发生燃烧。

其中,可燃物是指能够燃烧的物质,如木材、纸张、石油等。

与氧气接触是指可燃物与空气中的氧气接触,因为氧气是燃烧的必需品。

温度达到着火点是指可燃物的温度达到了使其开始燃烧的程度。

燃烧和灭火课件一、教学内容本节课选自《化学》教材第四章第一节“燃烧和灭火”。

详细内容包括:燃烧的条件和类型,灭火的原理和方法,以及生活中常见的燃烧和灭火实例。

二、教学目标1. 让学生掌握燃烧的条件和类型,理解灭火的原理和方法。

2. 培养学生运用化学知识解决实际问题的能力,提高安全意识。

3. 培养学生的实验操作能力和团队合作精神。

三、教学难点与重点教学难点:燃烧的条件和类型,灭火原理。

教学重点:燃烧与灭火在实际生活中的应用。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、实验器材(酒精灯、蜡烛、火柴、二氧化碳灭火器等)。

学具:笔记本、笔。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)利用多媒体展示生活中常见的燃烧现象,如篝火、烟花等,引导学生关注燃烧现象。

2. 知识讲解(15分钟)(1)燃烧的条件:讲解燃烧的三个条件——可燃物、氧气、温度达到着火点。

(2)燃烧的类型:按可燃物的状态分类,讲解气体、液体、固体燃烧的特点。

(3)灭火原理:讲解隔绝氧气、降低温度、移走可燃物的灭火原理。

3. 例题讲解(10分钟)结合教材中的例题,讲解如何运用燃烧和灭火知识解决实际问题。

4. 实验演示与操作(15分钟)(1)演示酒精灯的点燃和灭火,让学生观察燃烧现象。

(2)学生分组进行实验,操作二氧化碳灭火器,了解灭火器的使用方法。

5. 随堂练习(10分钟)出示练习题,让学生运用所学知识解决问题。

六、板书设计1. 燃烧的条件:可燃物、氧气、温度达到着火点。

2. 燃烧的类型:气体、液体、固体燃烧。

3. 灭火原理:隔绝氧气、降低温度、移走可燃物。

七、作业设计1. 作业题目:(1)简述燃烧的三个条件。

(2)举例说明气体、液体、固体燃烧的特点。

(3)列举三种灭火方法,并说明其原理。

2. 答案:(1)燃烧的三个条件:可燃物、氧气、温度达到着火点。

(2)气体、液体、固体燃烧的特点:见教材第四章第一节。

(3)灭火方法及原理:见教材第四章第一节。

八、课后反思及拓展延伸1. 学生对燃烧和灭火知识的掌握程度。

课题:燃烧与灭火一.教学设计思想:本课内容是沪教版第4章《认识化学变化》第1节常见的化学反应-----燃烧的重要组成部分,该内容与学生的实际生活紧密相连。

本课设计是通过一明一暗两条的途径来启发学生探究燃烧本质,理解燃烧的条件。

明线是通过讲述随着人类社会的进步,人们对于燃烧本质的理解更加科学,从而启发学生通过实验事实揭示燃烧的本质和条件。

暗线是“课标”教育,在理解燃烧意义和条件的同时,感受火带给人类的文明,通过讨论灭火的方法加强学生消防安全的意识,渗透对生命的珍爱(更多是在第2课时中体现)。

让学生通过学习体验“化学源于生活,服务于生活”的学科价值。

二.教学目标知识与技能:理解燃烧的定义,掌握燃烧的条件及其关系,初步学会简单的灭火方法和逃生方法。

过程与方法:通过对燃烧的定义的初步认识和修正,体验对知识内涵的理解,不断完善的过程。

进一步学习控制变量和对比实验的学习方法。

情感、态度与价值观:体验事物的两面性,初步感受通过认识物质的变化规律。

认识生命的重要性,体验“绿色化学”的内涵,形成消防安全意识。

三.教学重难点重点:燃烧的定义,燃烧的条件及其关系的探究难点:体验“绿色化学”的内涵,感受生命价值,感悟学科价值。

四.教学过程五.教学反思与评价1.对教材作了重组和改编,从知火—起火—灭火,更符合学生的认知规律.2.重视思维训练,问题基本上是抛给学生去解决的。

3.重视控制变量的思想的培养。

4.问题教学,培养学生自主学习的能力。

5.有拓展提升环节,燃烧概念教学拓展了,为学生高中阶段的学习打下了基础。

6.准备上有点怆促,上周四设计好的课,想找个班试一下时间,结果这几天重感冒,讲不了话,所以今天的课堂各上环节上时间安排有点不合理(有可能没有完成任务)7.没有用到热点图片新闻,视频引入,起到振憾学生的视觉,引起强烈的学习欲望。

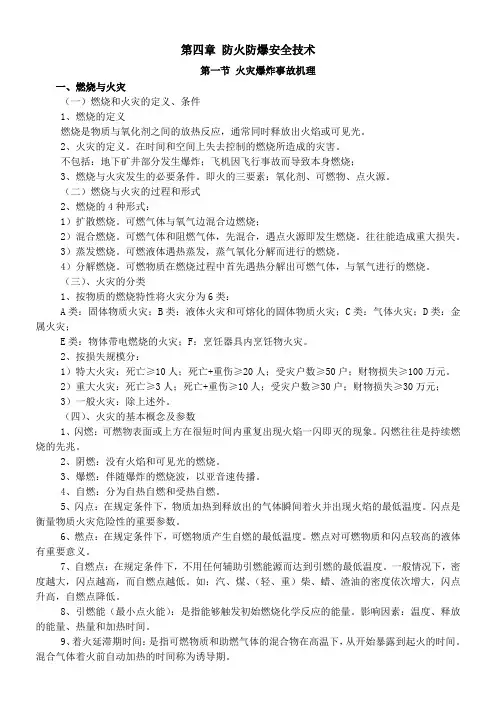

第四章防火防爆安全技术第一节火灾爆炸事故机理一、燃烧与火灾(一)燃烧和火灾的定义、条件1、燃烧的定义燃烧是物质与氧化剂之间的放热反应,通常同时释放出火焰或可见光。

2、火灾的定义。

在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。

不包括:地下矿井部分发生爆炸;飞机因飞行事故而导致本身燃烧;3、燃烧与火灾发生的必要条件。

即火的三要素:氧化剂、可燃物、点火源。

(二)燃烧与火灾的过程和形式2、燃烧的4种形式:1)扩散燃烧。

可燃气体与氧气边混合边燃烧;2)混合燃烧。

可燃气体和阻燃气体,先混合,遇点火源即发生燃烧。

往往能造成重大损失。

3)蒸发燃烧。

可燃液体遇热蒸发,蒸气氧化分解而进行的燃烧。

4)分解燃烧。

可燃物质在燃烧过程中首先遇热分解出可燃气体,与氧气进行的燃烧。

(三)、火灾的分类1、按物质的燃烧特性将火灾分为6类:A类:固体物质火灾;B类:液体火灾和可熔化的固体物质火灾;C类:气体火灾;D类:金属火灾;E类:物体带电燃烧的火灾;F:烹饪器具内烹饪物火灾。

2、按损失规模分:1)特大火灾:死亡≥10人;死亡+重伤≥20人;受灾户数≥50户;财物损失≥100万元。

2)重大火灾:死亡≥3人;死亡+重伤≥10人;受灾户数≥30户;财物损失≥30万元;3)一般火灾:除上述外。

(四)、火灾的基本概念及参数1、闪燃:可燃物表面或上方在很短时间内重复出现火焰一闪即灭的现象。

闪燃往往是持续燃烧的先兆。

2、阴燃:没有火焰和可见光的燃烧。

3、爆燃:伴随爆炸的燃烧波,以亚音速传播。

4、自燃:分为自热自燃和受热自燃。

5、闪点:在规定条件下,物质加热到释放出的气体瞬间着火并出现火焰的最低温度。

闪点是衡量物质火灾危险性的重要参数。

6、燃点:在规定条件下,可燃物质产生自燃的最低温度。

燃点对可燃物质和闪点较高的液体有重要意义。

7、自燃点:在规定条件下,不用任何辅助引燃能源而达到引燃的最低温度。

一般情况下,密度越大,闪点越高,而自燃点越低。

如:汽、煤、(轻、重)柴、蜡、渣油的密度依次增大,闪点升高,自燃点降低。

燃烧的定义:

1.狭义的燃烧:通常的燃烧是指可燃物与空气中的氧气发生的一种发光发热的剧烈的氧化反应。

氧化反应是燃烧的本质,发光发热是燃烧时所发生的现象。

2.广义的燃烧:具有剧烈的发光发热现象的化学反应即燃烧,例如镁在二氧化碳中燃烧,钠在氯

气中燃烧等。

注意:着火点是指物质能够持续燃烧的最低温度。

着火点不是固定不变的,对固体燃料来说,着火点的高低和表面积的大小,颗粒的粗细,等有关系。

颗粒越细,表面积越大,着火点越低。

油锅着火了,快盖上锅盖

液化气罐着火了,快盖上湿棉被燃气灶着火了,快关上燃气阀门消防队员用高压水枪灭火。

燃烧与灭火说课课件.一、教学内容本节课选自《化学》教材第四章第一节“燃烧与灭火”。

教学内容主要包括:燃烧的概念、燃烧的条件、灭火的原理与方法以及燃烧与灭火在生活中的应用。

二、教学目标1. 知识与技能:使学生掌握燃烧的概念、燃烧的条件,了解灭火的原理与方法,能运用所学知识解释生活中的燃烧与灭火现象。

2. 过程与方法:培养学生的实验操作能力、观察与分析能力,提高学生运用化学知识解决实际问题的能力。

3. 情感态度与价值观:激发学生学习化学的兴趣,培养学生关注生活、关爱环境的情感。

三、教学难点与重点重点:燃烧的条件、灭火的原理与方法。

难点:理解燃烧与灭火的实质,并能运用所学知识解决实际问题。

四、教具与学具准备教师准备:燃烧与灭火实验装置、火柴、蜡烛、酒精灯、砂子、湿抹布等。

学生准备:笔记本、铅笔、实验报告单。

五、教学过程1. 导入:通过展示生活中常见的燃烧与灭火现象,引发学生的思考,导入新课。

2. 新课讲解:(1)燃烧的概念:燃烧是一种发光、发热的化学反应。

(2)燃烧的条件:物质具有可燃性、与氧气接触、温度达到着火点。

3. 实践情景引入:进行燃烧实验,引导学生观察燃烧现象,分析燃烧条件。

4. 例题讲解:讲解燃烧与灭火的相关例题,巩固所学知识。

5. 随堂练习:布置燃烧与灭火的随堂练习题,检验学生的学习效果。

六、板书设计1. 燃烧的概念、条件、灭火原理与方法。

2. 燃烧与灭火的生活应用。

七、作业设计1. 作业题目:结合生活实例,解释燃烧与灭火的原理。

答案:例如,炒菜时锅里的油着火了,可以用锅盖盖住火焰,隔绝氧气,使火熄灭。

2. 作业题目:列举三种常见的灭火方法,并说明其灭火原理。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课的教学效果,学生的掌握程度,教学方法的适用性等。

2. 拓展延伸:引导学生关注生活中的燃烧与灭火现象,鼓励学生进行课外实验,深入了解燃烧与灭火的原理。

重点和难点解析:1. 教学内容的燃烧条件与灭火原理。

燃烧与燃料一. 本周教学内容:第四单元:燃烧与燃料第一节燃烧与灭火[主要内容]1. 通过对日常生活中常见的灭火方法的分析,从化学反应角度认识燃烧和灭火的原理,通过对氢气燃烧和爆炸的实验探究,了解爆炸的原理及防X爆炸的措施。

2. 通过对乙炔完全燃烧和不完全燃烧条件的探究,知道控制燃烧的条件就能达到促进燃烧和防火、灭火的目的。

3. 通过对“燃烧条件”的学习,认识到内因是变化的根据,外因是变化的条件,外因只有通过内因才能起作用,树立辩证唯物主义的世界观。

[知识要点]一. 灭火的原理1. 燃烧的条件:(1)定义:发光、发热的氧化反应(2)条件:①可燃物②氧气(或空气)③达到燃烧所需的最低温度(也叫着火点)2. 灭火的原理与方法:(1)清除可燃物或使可燃物与火场隔离。

(2)隔绝氧气(或空气)(3)使温度降到着火点以下二. 促进燃烧的方法1. 增大氧气的浓度2. 增大可燃物与氧气的接触面积三. 爆炸是如何发生的可燃物在有限的空间内急速地燃烧,就会在短时间内聚集大量的热,使气体体积急速膨胀而引起爆炸。

【典型例题】例1. 如图所示,在500mL的烧杯中注入400mL开水,并投入一小块白磷(甲),在烧杯上盖上一片薄铜片,铜片一端放一堆干燥的红磷,另一端放一小块白磷(乙)。

已知白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃。

回答下列问题:(1)写出实验时可以观察到的现象:白磷(甲)__________,白磷(乙)_________;红磷____________;(2)用导气管将氧气通入烧杯与白磷(甲)接触,观察到___________;(3)由此实验得出燃烧的条件是①____________,②_____________,③___________;(4)白磷与红磷相比,更容易着火燃烧的是__________,它在空气中燃烧的化学方程式是_________;(5)少量白磷应保存在__________中。

解:(1)熔化;燃烧,产生白烟;没有变化(2)燃烧(3)可燃物;氧气;达到燃烧所需的最低温度(5)冷水例2. 1992年海湾战争期间,科威特大批油井被炸起火,下列措施不能考虑用于油井灭火的是()A. 设法使着火的油井与空气隔绝B. 设法阻止石油的喷射C. 设法降低石油的着火点D. 设法降低油井井口的温度解:选C。

九年级化学第四章燃烧燃料第1节燃烧与灭火一、选择题1.(2010泸州)下列关于燃烧的说法正确的是()A.可燃物一定是气体B.可燃物一定是液体C.可燃物一定是固体D.可燃物的温度必须达到其自身的着火点才能燃2.(2011南通市)认识燃烧原理可以合理利用和控制燃烧反应。

下列说法正确的是()A.物质与氧气反应时都会发生燃烧B.只有燃烧反应可将化学能转化为热能C.增大可燃物与空气的接触面积,可促进燃烧D.煤炉生火时,用木材引燃是为了提高煤的着火点3.(2011广安市)为探究物质燃烧条件,某同学做了如下图所示实验:已知白磷着火点40℃,红磷着火点240℃;发现水中白磷和铜片上红磷都没燃烧,铜片上白磷着火燃烧。

对此实验的认识错误的是()A.物质燃烧必须要与氧气接触B. 物质燃烧温度必须要达到着火点C.烧杯中热水的作用既供热又使白磷Ⅱ与氧气隔绝D.铜片上的红磷没燃烧,因为红磷不是可燃物4.(2011百色市)某物质的着火点为t℃,右图中该物质燃烧得最旺的点是()A.Q 点B. N点C.P点D.M点5.(2011.黄石市)古语道“人要实,火要虚”,其中““火要虚”的实质是(A. 散热的速度加快B. 增大木柴与空气的接触面积C. 木柴的着火点降低D. 提高空气中氧气的含量6.下列有关灭火原理的说法中,错误的是()A.清除可燃物B. 使可燃物与其他物品隔离C. 隔绝空气D. 降低可燃物的着火点7.(2011宜宾市)下列不是燃烧需要的条件是()A.可燃物B.氧气C.压强D.达到燃烧所需的最低温度8.“吸烟有害健康”,我国政府规定:从2011年5月1日起,公共室内禁止吸烟。

烟草燃烧释放的物质中,能与血红蛋白结合引起中毒的是()A.一氧化碳B.二氧化碳C.尼古丁D.焦油9.(2010株洲)下列常用危险化学品标志或与燃烧爆炸有关的图标中,表示错误的是()A.剧毒品B.爆炸品C.禁止放易燃物D.禁止吸烟10.(2011无锡市)下列关于“燃烧和灭火”的叙述正确的是()A. 档案室着火用泡沫灭火器灭火B. 炒菜时油锅着火,立即盖上锅盖C. 只有含碳元素的物质才能燃烧D. 只要温度达到可燃物的着火点,可燃物就能燃烧11.(2011泰州市)下列关于灭火的方法中,正确的是()A.油着火,用水浇灭B.扑灭森林火灾,设置隔离带C.熄灭酒精灯,用嘴吹灭D.电器着火,直接用水浇灭12.(2011百色市)学以致用,请用所学知识判断下列做法安全可行的是()A. 在加油站拨打或接听移动电话B. 遇火灾时打开所有门窗C. 档案资料着火,可用液态二氧化碳扑火D. 启用闲置的沼气池前先进行火把实验13.(2011.泰安市)世界上每年有上万家庭发生火灾,造成了极大损失,如果掌握一些家庭安全知识和紧急灭火措施,就能避免火灾。

第4章燃烧燃料本章学习要求:1.掌握燃烧的概念、条件和程度以及灭火的原理和方法。

2.理解质量守恒定律的含义,掌握化学方程式的书写和有关化学方程式的简单计算。

3.知道化石燃料的种类、使用的利弊以及综合利用。

第一节、燃烧与灭火学习目标:1.认识燃烧的条件,知道灭火的简单原理和方法。

2.知道爆炸发生的原因,了解防X爆炸的措施。

3.认识使燃料完全燃烧的重要性。

4.科学认识研究燃烧、灭火和爆炸对人类社会发展的作用。

[教学过程]<讨论交流>1.燃烧的定义及条件:(1)燃烧的定义燃烧是一种发光、发热的剧烈的化学反应。

(2)物质燃烧需同时满足三个条件①物质具有可燃性;②可燃物与氧气接触;③可燃物达到燃烧所需要的最低温度(着火点)。

2.灭火的原理和方法:(1)灭火的原理物质燃烧必须同时具备三个条件,所以只要破坏其中任何一个条件就可以灭火。

(2)灭火的方法①将可燃物与火源隔离;②将可燃物与空气隔离;③使可燃物的温度降到着火点以下。

<阅读理解>3.完全燃烧和不完全燃烧:(1)可燃物完全燃烧(氧气充足) C + O2点燃→ CO2↑(2)可燃物不完全燃烧(氧气不充足) C + O2点燃→CO↑(3)一氧化碳的性质通常情况下,一氧化碳是一种无色、无味的气体;一氧化碳有毒(一氧化碳极容易跟人体内血液中的血红蛋白结合,使血红蛋白失去输氧功能,引起中毒);一氧化碳可以燃烧( CO+ O2点燃→ CO2)。

4.爆炸:(1)化学上爆炸的实质是可燃物在有限的空间内发生急速的燃烧,短时间聚积大量的热,使气体的体积迅速膨胀;若氧气的浓度较高,或可燃物与氧气的接触面积很大,燃烧X围很广,周围的空气迅速猛烈膨胀,也会引起爆炸。

凡是可燃性气体或粉尘遇明火都有可能爆炸。

(2)烧水的锅炉爆炸、氢气球爆炸等是由于容器内气体压力过大,引起容器炸裂的现象,属于物理变化。

第二节、定量认识化学变化学习目标:1.知道什么是质量守恒定律,能用原子的观点来解释质量守恒定律。

《燃烧与灭火》课件一、教学内容本节课教学内容选自《化学》教材第四章第一节“燃烧与灭火”。

详细内容包括:燃烧的概念、燃烧的条件、灭火的原理及方法、不同物质的燃烧特点及安全防护措施。

二、教学目标1. 了解燃烧的基本概念,掌握燃烧的三个必要条件。

2. 学会灭火的基本原理及方法,能运用所学知识解决实际问题。

3. 了解不同物质的燃烧特点,提高安全防护意识。

三、教学难点与重点教学难点:燃烧的条件、灭火原理。

教学重点:燃烧的概念、灭火方法、安全防护措施。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、实验器材(酒精灯、火柴、蜡烛、沙子、水、湿抹布等)。

学具:笔记本、笔、实验报告单。

五、教学过程1. 导入新课:通过展示火灾现场图片,让学生了解火灾的危害,引出燃烧与灭火的重要性。

2. 实践情景引入:进行简单的燃烧实验(如点燃蜡烛),引导学生观察燃烧现象,思考燃烧的条件。

3. 知识讲解:(1)燃烧的概念:燃烧是物体与氧气发生的一种发光、发热的化学反应。

(2)燃烧的条件:物质具有可燃性、与氧气接触、温度达到着火点。

(3)灭火原理:消除燃烧条件,使燃烧反应停止。

4. 例题讲解:讲解典型例题,分析燃烧与灭火的原理在实际生活中的应用。

5. 随堂练习:设计相关习题,巩固所学知识。

6. 实验演示:展示不同物质的燃烧特点,引导学生学会安全防护。

六、板书设计1. 燃烧的概念、条件、特点。

2. 灭火的原理、方法。

3. 不同物质的燃烧特点及安全防护。

七、作业设计1. 作业题目:(1)简述燃烧的概念、条件、特点。

(2)列举三种灭火方法,并说明其原理。

2. 答案:(1)燃烧是物体与氧气发生的一种发光、发热的化学反应。

燃烧条件:物质具有可燃性、与氧气接触、温度达到着火点。

(2)灭火方法:隔离法、窒息法、冷却法。

原理:消除燃烧条件,使燃烧反应停止。

(3)木材:充分通风,防止火势蔓延;天然气:关闭阀门,开窗通风;面粉:保持清洁,防止粉尘爆炸。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对燃烧与灭火的原理掌握程度,实验操作是否规范,课堂互动是否积极。

第四章第一节燃烧与灭火

一.学习目标

1.认知性学习目标:

(1)初步认识燃烧现象,知道物质燃烧的必须条件。

(2)了解灭火的原理,学会常见的灭火方法。

2.技能性学习目标:

(1)能利用物质燃烧的条件解释日常生活中的现象。

(2)能利用灭火的原理,处理一些突发的燃烧失控情况。

(3)进一步学习科学探究的一般方法与步骤,学会科学探究的思考方法。

3.体验性学习目标:

(1)体会燃烧为人类文明进步、社会发展做出的巨大贡献,以及燃烧失控给人类带来的巨大危害,从而辨证的认识燃烧,激发只有深入了解燃烧,才能使其为人类造福

的意识。

(2)通过探究“燃烧的条件”,初步形成富于思考、勇于探索的科学精神。

二.教学重点:(1)燃烧的条件

(2)灭火的原理与方法

三.教学难点:(1)燃烧条件与灭火原理的应用

(2)探究方案的设计与实施

四.教学过程

第一课时燃烧与灭火的原理

【创设情景】播放一段录像:(1)神州五号飞船的发射升空

放几幅画面

【提问】看完短片和图片后,你对火有了怎样的认识?

(通过创设情景使学生回顾燃烧的“功”和“过”,并由此进一步体会“科学

是把双刃剑”,只有掌握其规律,才能趋利避害,也激发起学生探究燃烧本质

与燃烧条件的兴趣。

)

【提问】怎样才能让火更好的为人类造福呢?引入新课。

【提问】火是怎样产生的?

请你将知道的燃烧事例填写在下表中,并与同学们交流、讨论:物质的燃烧有

何特征?

【提

【交流与实验】交流以下问题(课本P89的交流与讨论的3个问题)

学生根据提供的仪器和物品进行实验。

【提问】针对问题3进行提问:

在日常生活中有哪些点燃方式?

为什么不同的物质点燃方式不一样?

不同的点燃方式有同样的目的吗?(介绍着火点)

【师生整理】物质燃烧的条件:

(1)物质具有可燃性;

(2)可燃物与氧气接触;

(3)可燃物的温度需达到燃烧所需要的最低温度。

【提问】以上条件是否需同时满足,还是只需部分满足。

【演示实验】红磷和白磷燃烧的比较(可通过具体实验或实验录象来完成观察。

)

【学生小结】必需同时具备。

【观察与思考】烧不坏的手帕

火焰熄灭后,你观察到原来浸透酒精的手帕发生了什么变化?你能解释其中的

原因吗?

【布置任务】生活中你看到过哪些灭火的方法,为什么这些方法可以成功的灭火?

【创设情景】播放四个片段,请同学们判断采用的是什么方法?利用的是什么原理?

【学生讨论】你们在日常生活中还有哪些灭火的方法?利用的是什么原理?

【小结】灭火的原理与方法

灭火主要有三种方法:

(1)将可燃物撤离燃烧区,与火源隔离。

(2)将燃烧着的可燃物与空气隔离。

(3)将大量的冷却剂(如水、二氧化碳气体等)冷却燃烧物,使温度降到可燃物的着火点以下。

【学生阅读】灭火与自救

在不同的火灾情况下,应采取的措施:

第二课时燃烧的种类和爆炸

【情景引入】展示文字新闻(CO的中毒事件)

【提问】CO为什么会使人中毒?

【播放动画】CO使人中毒的原理

【提问】CO对空气有污染,会使人中毒,它从哪里来的呢?

【学生讨论】

【教师讲解】在学生讨论的基础上教师讲解完全燃烧和不完全燃烧的概念及之间的区别

可被用于做燃料,煤气的主要成分就是CO 。

【提问】在实验室中的许多实验中会产生CO,你如何将它进行处理而使它不对环境造成污染?

【演示实验】1.爆竹爆炸

2.粉尘爆炸

3.氯酸钾和磷粉的混合物的爆炸

【学生讨论】以上的三种爆炸都产生了化学反应,这些爆炸产生的原因一般是什么?

【师生整理】可燃物的燃烧所释放的能量使产生的或周围的气体迅速猛烈地膨胀而引起了爆炸。

当然有一些爆炸是由于物理原因造成的。

如:烈日下汽车轮胎的爆炸

【学生讨论】爆炸会给人类带来什么?为了防止爆炸的发生,在日常生活和工业生产中应注意些什么?

让学生认识几种消防安全标志。

【教师介绍】常见气体的爆炸极限

介绍H2、CO、CH4三种气体的燃烧反应的符号表达式。

【学生讨论】以上三种气体,如何进行简便地鉴别?

【课堂小结】。