部编版初中历史教程顾恺之

- 格式:pptx

- 大小:1.00 MB

- 文档页数:6

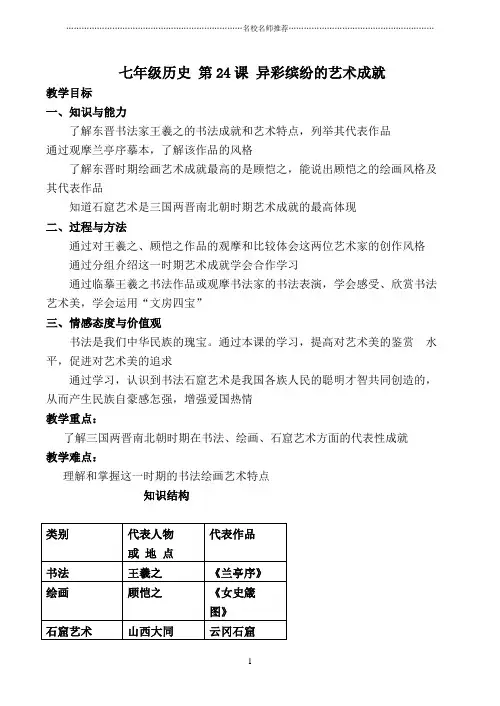

七年级历史第24课异彩缤纷的艺术成就教学目标一、知识与能力了解东晋书法家王羲之的书法成就和艺术特点,列举其代表作品通过观摩兰亭序摹本,了解该作品的风格了解东晋时期绘画艺术成就最高的是顾恺之,能说出顾恺之的绘画风格及其代表作品知道石窟艺术是三国两晋南北朝时期艺术成就的最高体现二、过程与方法通过对王羲之、顾恺之作品的观摩和比较体会这两位艺术家的创作风格通过分组介绍这一时期艺术成就学会合作学习通过临摹王羲之书法作品或观摩书法家的书法表演,学会感受、欣赏书法艺术美,学会运用“文房四宝”三、情感态度与价值观书法是我们中华民族的瑰宝。

通过本课的学习,提高对艺术美的鉴赏水平,促进对艺术美的追求通过学习,认识到书法石窟艺术是我国各族人民的聪明才智共同创造的,从而产生民族自豪感怎强,增强爱国热情教学重点:了解三国两晋南北朝时期在书法、绘画、石窟艺术方面的代表性成就教学难点:理解和掌握这一时期的书法绘画艺术特点知识结构教学过程导入新课:师:我们中间有没有练习书法的同学啊?生:有。

师:书法是大家喜闻乐见,非常爱好的一种艺术,它是以中国特有的汉字作为表现对象的,中国的汉字经历了一个怎样的发展演变过程呢?请同学们回忆一下前面所学过的内容。

学生回答,教师启发:(新石器时代)陶器上的刻划符号(商代)甲骨文(西周)铭文(秦朝)小篆(秦朝)隶书师:根据这条线索可以看到汉字经历了篆书、隶书等不同字体的演变,到三国两晋南北朝时期又形成了楷书、行书和草书。

这就是汉字的五种书体,同学们能辨认出这些书体吗?(投影“汉字的五种书体”让学生辨认)师:篆书、隶书我们已经讲过了,那么楷书、行书、草书各有什么特点呢?学生回答,教师总结:楷书是由隶书演变而来的,又叫正楷,特点就是结构端正,但写起来较慢。

草书笔画相连,写起来快,但不易辨识。

行书介于楷书、草书之间,书写既快又易辨识。

如果说楷书给人的感觉是“静”,草书给人的感觉是“跑”,那么行书给人的感觉就是“走”。

第20课《三国两晋南北朝时期的科技与文化》教案一、新课程标准通过了解这一时期的科技和艺术成就,如祖冲之的数学成就,认识传统文化的继承与创新。

二、内容分析本课主要学习两部分内容,即三国两晋南北朝时期的科技成就与文化成就。

科技成就主要讲述了农学家贾思勰所著的《齐民要术》及科学家祖冲之所获得的成就;文化成就主要讲述了书法、绘画、雕塑、文学等方面的发展。

学习本课内容,首先要了解三国两晋南北朝时期的时代特征。

文化是时代变革的先声和反映,科学技术代表了社会生产力的发展水平,它们在推动社会进步方面有着举足轻重的作用。

我们要将科技、文化与历史发展的进程有机地结合起来,使学生在了解历史背景和进程的基础上,理解科技、文化与社会变迁的关系,培养学生崇尚科学的意识和积极进取的人生态度。

三、教学目标1.了解三国两晋南北朝时期科技、文化等方面的成就,感受古代科技文化的高超水平,树立文化自信;学习科学家、艺术家身上刻苦钻研、勤学苦练精神;(史料实证;家国情怀)2. 通过学习本课,思考魏晋南北朝科技文化成就与时代特征内在的联系,认识魏晋南北朝时期的科技与文化上承秦汉,下启隋唐,是一个重要的转折时期。

(唯物史观)四、教学过程(一)新课导入播放视频:《龙门金刚》教师引导:同学们,从视频当中我们能够深刻感受到我国石窟文化之美。

石窟文化是三国两晋南北朝时期在佛教文化影响下发展起来的一种宏伟精巧的雕刻艺术。

在三国两晋南北朝这样一个民族大交融的时代,还孕育出了怎样辉煌的科技与文化呢?(二)新课讲授1.贾思勰和《齐民要术》(1)简介:贾思勰,北魏到东魏时期杰出的农学家。

贾思勰曾任郡守,非常重视农业生产。

他整理古书中记载的农业知识,从民间歌谣谚语中汲取农民的生产经验,并在生产实践中加以证明和丰富。

《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书。

(2)内容:①《齐民要术》一书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富;②主张农业生产要遵循自然规律,种植农作物要因地制宜,不误农时;③提倡改进生产技术和工具;④还提出了多种经营和商品生产等重要思想。

部编版七年级历史上册第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融第20课魏晋南北朝的科技与文化教学设计【课标要求】通过了解这一时期的科技和艺术成就,如祖冲之的数学成就,认识传统文化的继承与创新。

【教材分析】本课《魏晋南北朝的科技与文化》是部编版初中历史七年级上册第 20 课内容,本课学习魏晋南北朝的科技与文化成就。

魏晋南北朝是政权分离、民族交融、文化多元的时期,这时期的民族交融促进北方经济的恢复和发展,也推动江南经济的发展,经济的发展为科技和文学艺术的繁荣提供了良好条件。

魏晋南北朝的科技与文化上乘两汉、下启隋唐,取得了巨大的成就,是一个重要的转折时期。

本课的知识内容关系相对松散,不利于学生系统地学习和把握,通过人物的身上具备的精神和时代特征把三个子目联系在一起。

【学情分析】初一学生接触历史时间虽较短,但是通过一段时间的学习已经具备了一定的历史知识和史料分析的能力,这个阶段的学生对历史的认识仍处于感性认识阶段,所以学生应用历史知识的综合能力不是很强。

同时这部分知识涉及到其他学科知识,如农学、数学、书法等,综合性较强,通过补充一些视频也比较有趣,学生会相对较感兴趣,但也会导致学习的深度不够,需要增加一些探究和小组讨论环节。

【教学目标】1.通过归纳列表等方式,了解魏晋南北朝的科技与文化成就。

2.通过了解贾思勰、祖冲之、王羲之等人的个人经历和成就,学习他们身上的刻苦钻研、勤学苦练精神,增强科学研究、开拓创新的意识。

3.通过学习魏晋南北朝的科技与文化成就,体会科学和人文的价值,培养对古代中国文化的认同感和自豪感,接受中国古代文化艺术美的熏陶,提高欣赏美和鉴赏美的能力。

【重点难点】重点:贾思勰和《齐民要术》、祖冲之和圆周率。

难点:魏晋南北朝的科技与文化发展的原因。

【教学方法】:五步六学,同桌互助【教学过程】【导入新课】(导学)视频导入,播放视频《魏晋南北朝的科技与文化》,教师引导:魏晋南北朝,又称三国两晋南北朝,是中国历史上政权更迭最频繁的时期,主要分为三国(曹魏、蜀汉、东吴)、西晋、东晋和南北朝时期,由于长期的封建割据和连绵不断的战争,使这一时期中国文化的发展受到特别的影响。

第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融第20课魏晋南北朝的科技与文化(二)科学家祖冲之1.祖冲之生平。

祖冲之(429~500年),我国古代杰出的科学家,他在数学家、天文历法和机械制造方面都有重大成就。

2.祖冲之的成就。

(1)引导:请同学们自主阅读课本相关内容,找出祖冲之在自然科学方面的成就,并指出他在圆周率上有什么特殊贡献。

①祖冲之测算的一年的时间与现代天文科学测得的结果比较,只相差50秒。

②他造出的“千里船”,日行百里。

③他设计制造的水碓( dui)磨,能同时舂米、磨面。

④他利用并发展前人创造的“割圆术”,在世界上第一次把圆周率的数值计算到小数点以后的第七位数字,也就是在3. 1415926和3.1415927之间。

⑤祖冲之还写了一部数学专著《缀术》,在唐朝时被用作学校的课本,后传到日声、朝鲜,也被用作教材。

(2)引导:祖冲之是我国古代伟大的科学家,你认为他最值得你学习的地方是什么?前面我们学习了魏晋南北朝时期的农学和数学成就,除此之外,这一时期的书法、绘画和雕塑也很有特色。

(三)书法、绘画与雕塑1.学生自主阅读课文相关内容。

(1)提问:书法逐渐成为一门艺术是在什么时候?书法和写字是一回事吗?书法逐渐成为一门艺术是在东汉末年。

书法和写字不完全是一回事。

(2)提问:魏晋时期,书法字体有哪些变化?魏晋时期,书法字体由篆书、隶书转化到楷书,草书和行书也逐渐流行。

(3)过渡:魏晋时期,我国的书法艺术取得了很大成就,不仅书法字体由篆书、隶书雉化到楷书,草书和行书也开始流行,而且这一时期书法家辈出,在中国书法史上占有非常重要的地位。

其中的佼佼者便是大书法家王羲之。

下面,我们来学习具体内容。

2.王羲之和《兰亭集序》。

《兰亭集序》是王羲之50岁时所书。

全篇运用篆、隶、章草的笔法,中锋起转提按,意随笔转,线条如行云流水,字体极尽变化,楷草兼施,平稳中寓险峻,相同的字皆有不同表现,全文有二十个“之”字,都加以变化,无一雷同。

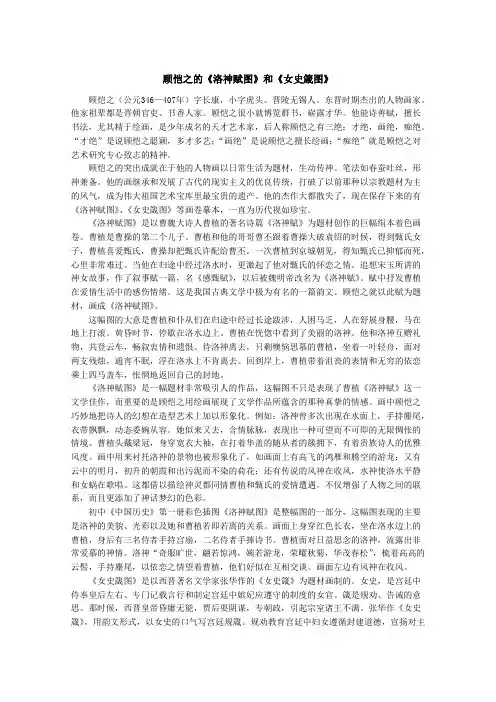

顾恺之的《洛神赋图》和《女史箴图》顾恺之(公元346—407年)字长康,小字虎头。

晋陵无锡人。

东晋时期杰出的人物画家。

他家祖辈都是晋朝官吏、书香人家。

顾恺之很小就博览群书,崭露才华。

他能诗善赋,擅长书法,尤其精于绘画,是少年成名的天才艺术家,后人称顾恺之有三绝:才绝,画绝,痴绝。

“才绝”是说顾恺之聪颖,多才多艺;“画绝”是说顾恺之擅长绘画;“痴绝”就是顾恺之对艺术研究专心致志的精神。

顾恺之的突出成就在于他的人物画以日常生活为题材,生动传神。

笔法如春蚕吐丝,形神兼备。

他的画继承和发展了古代的现实主义的优良传统,打破了以前那种以宗教题材为主的风气,成为伟大祖国艺术宝库里最宝贵的遗产。

他的杰作大都散失了,现在保存下来的有《洛神赋图》、《女史箴图》等画卷摹本,一直为历代视如珍宝。

《洛神赋图》是以曹魏大诗人曹植的著名诗篇《洛神赋》为题材创作的巨幅绢本着色画卷。

曹植是曹操的第二个儿子。

曹植和他的哥哥曹丕跟着曹操大破袁绍的时候,得到甄氏女子,曹植喜爱甄氏,曹操却把甄氏许配给曹丕。

一次曹植到京城朝见,得知甄氏已抑郁而死,心里非常难过。

当他在归途中经过洛水时,更激起了他对甄氏的怀恋之情。

追想宋玉所讲的神女故事,作了叙事赋一篇,名《感甄赋》,以后被魏明帝改名为《洛神赋》。

赋中抒发曹植在爱情生活中的感伤情绪。

这是我国古典文学中极为有名的一篇韵文。

顾恺之就以此赋为题材,画成《洛神赋图》。

这幅图的大意是曹植和仆从们在归途中经过长途跋涉,人困马乏,人在舒展身腰,马在地上打滚。

黄昏时节,停歇在洛水边上。

曹植在恍惚中看到了美丽的洛神。

他和洛神互赠礼物,共登云车,畅叙衷情和遗恨。

待洛神离去,只剩懊恼思慕的曹植,坐着一叶轻舟,面对两支残烛,通宵不眠,浮在洛水上不肯离去。

回到岸上,曹植带着沮丧的表情和无穷的依恋乘上四马盖车,怅惘地返回自己的封地。

《洛神赋图》是一幅题材非常吸引人的作品,这幅图不只是表现了曹植《洛神赋》这一文学佳作,而重要的是顾恺之用绘画展现了文学作品所蕴含的那种真挚的情感。

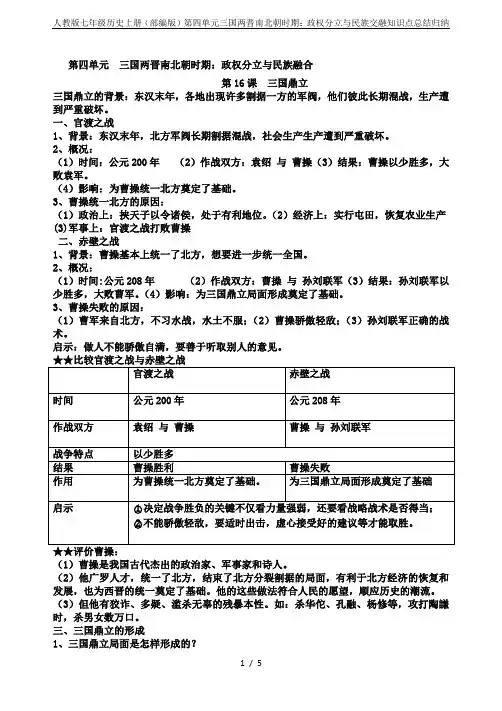

第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族融合第16课三国鼎立三国鼎立的背景:东汉末年,各地出现许多割据一方的军阀,他们彼此长期混战,生产遭到严重破坏。

一、官渡之战1、背景:东汉末年,北方军阀长期割据混战,社会生产生产遭到严重破坏。

2、概况:(1)时间:公元200年(2)作战双方:袁绍与曹操(3)结果:曹操以少胜多,大败袁军。

(4)影响:为曹操统一北方奠定了基础。

3、曹操统一北方的原因:(1)政治上:挟天子以令诸侯,处于有利地位。

(2)经济上:实行屯田,恢复农业生产(3)军事上:官渡之战打败曹操二、赤壁之战1、背景:曹操基本上统一了北方,想要进一步统一全国。

2、概况:(1)时间:公元208年(2)作战双方:曹操与孙刘联军(3)结果:孙刘联军以少胜多,大败曹军。

(4)影响:为三国鼎立局面形成奠定了基础。

3、曹操失败的原因:(1)曹军来自北方,不习水战,水土不服;(2)曹操骄傲轻敌;(3)孙刘联军正确的战术。

启示:做人不能骄傲自满,要善于听取别人的意见。

(1)曹操是我国古代杰出的政治家、军事家和诗人。

(2)他广罗人才,统一了北方,结束了北方分裂割据的局面,有利于北方经济的恢复和发展,也为西晋的统一奠定了基础。

他的这些做法符合人民的愿望,顺应历史的潮流。

(3)但他有狡诈、多疑、滥杀无辜的残暴本性。

如:杀华佗、孔融、杨修等,攻打陶謙时,杀男女数万口。

三、三国鼎立的形成1、三国鼎立局面是怎样形成的?(1) 220 年,曹丕称帝,定城洛阳,魏国建立;(2) 221 年,刘备称帝,定城成都,蜀国建立;(3) 222 年,孙权称王,定城建业(南京),三国鼎立局面正式形成。

形成局部性统一,有利于社会安定,经济发展,为西晋大一统创造了条件。

四、三国经济的发展状况:魏国:修建了许多水利工程,北方生产得到恢复和发展;蜀国:发展经济,改善民族关系,加速西南地区的开发;吴国:造船业发达,吴国船队曾到达夷洲(现在的台湾)★★从东汉的统一到三国鼎立(分裂)是历史的倒退还是进步?(1)东汉末年,军阀割据,连年混战,生产遭到严重破坏。

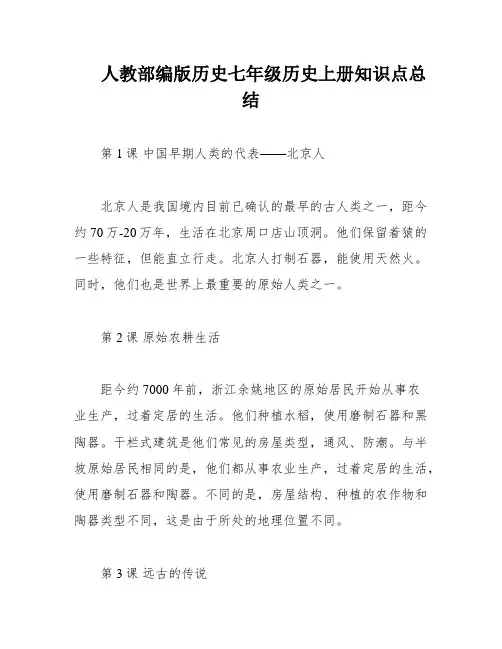

人教部编版历史七年级历史上册知识点总结第1课中国早期人类的代表——北京人北京人是我国境内目前已确认的最早的古人类之一,距今约70万-20万年,生活在北京周口店山顶洞。

他们保留着猿的一些特征,但能直立行走。

北京人打制石器,能使用天然火。

同时,他们也是世界上最重要的原始人类之一。

第2课原始农耕生活距今约7000年前,浙江余姚地区的原始居民开始从事农业生产,过着定居的生活。

他们种植水稻,使用磨制石器和黑陶器。

干栏式建筑是他们常见的房屋类型,通风、防潮。

与半坡原始居民相同的是,他们都从事农业生产,过着定居的生活,使用磨制石器和陶器。

不同的是,房屋结构、种植的农作物和陶器类型不同,这是由于所处的地理位置不同。

第3课远古的传说炎帝和黄帝是中华民族的人文始祖,他们各自有着不同的贡献。

炎帝创造了原始农业、手工业、乐器琴瑟和天文历法知识;黄帝则贡献了衣食住行和军事方面的知识。

仓颉发明了文字,嫘祖养蚕抽丝。

禅让制代表人物有尧、舜、禹,意味着将部落联盟首领的位置传给贤德之人,即有才能的人。

大禹治水采用疏导的方法。

第4课早期国家的产生和发展在分封制时期,夏朝的禹继承了禅让制,王位制代替了禅让制。

商朝的汤、纣和盘庚相继建立国家,并迁都至殷墟。

西周时期,周武王和周幽王相继建立了周朝,都城为镐京,牧野之战也是西周时期的重大事件。

东周时期,周平王和洛邑平王东迁。

国打下了基础。

夏商周三代的灭亡,主要原因是统治者昏庸残暴,缺乏仁政。

这启示我们,统治者应该爱护百姓,实行仁政,以巩固统治。

在周朝,分封制度是根据宗亲和功劳大小来分封的,对象是宗亲和功臣。

分封的目的是建立诸侯国,将宗亲和功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力。

同时,他们也需要服从周王的命令,并定期纳贡。

这样做可以保证周王室对地方的控制,稳定政局,扩大统治范围。

在周朝,贵族包括周王、诸侯、卿大夫和士。

儒家思想的代表人物是孟子和孔子,他们的思想主张是仁和礼,为政以德,有教无类,因材施教。

顾恺之的小故事

关于顾恺之,有不少小故事,择录如下:

倒吃甘蔗

顾恺之吃甘蔗也是一绝。

他从尾部吃起,他说,倒着头吃,才会「渐入佳境」,愈吃愈甜。

「倒吃甘蔗」的典故因此而来。

用针扎来的爱情

顾恺之看上邻家女孩,可是挑情再三,不得欢心,顾恺之就在墙壁画上她的像,然后用针扎人像里她的心窝,邻家女孩就此心痛如绞。

后来顾恺之承认是自己干的,邻女不知是害怕,还是倾心于顾恺之的才华,就答应与他交往。

画作通灵而飞

还有一次,顾恺之把珍爱的画作封在橱子里,用纸封糊,寄存在桓玄那里。

不料桓玄动了贪念,想把名画占为己有,于是监守自盗,偷偷撬开橱子背面,偷走了画,再把橱子恢复原状。

顾恺之来取画时,桓玄骗说橱子从未打开。

顾恺之看橱子完好如初,不疑有他,待发现箱子里的画不翼而飞时,不但不生气,反而自言自语说:「妙画通灵,变化而去,就像人之登仙。

」意思是他的画通了灵气,就像人得道成仙,幻化而去。

其幽默和豁达如此。

顾恺之

顾恺之,字长康,东晋画家,小字虎头,晋陵无锡(今属江

苏)人。

多才艺,工诗赋,善书法,尤精绘画,有“才绝、画绝、

痴绝”之称。

绘画以人物肖像、佛像、山水为主。

风格突出,有

“顾家样”之谓,开创了“秀骨清像”的画风。

从外形上看,人

物体态修长、苗条、清瘦,脸型俊秀。

从精神气质上看,具有名

士风度和健谈的才华。

在绘画用笔方面,提炼出了“春蚕吐丝”

的线条,特点是粗细变化不大,纤细均匀,流畅自如,具有轻快、

优美的装饰效果和紧劲连绵、气脉通连的特点,给人以迂回荡漾

的感觉。

画论的主要观点是传神论,内容包括理解对象的性格,

甚至社会地位属性,同时提出“以形写神”、“迁想妙得”等辩证手法,解决如何传神的问题。

存世作品《<女史箴>图》绢本、《<洛神赋>图》绢本、《斫琴图》绢本。

著作存有画论《魏晋胜流画赞》、《论画》、《画云台山记》3篇。

2022公共基础知识历史文化名人:千年顾恺之3篇2022公共基础知识历史文化名人:千年顾恺之12022公共基础知识历史文化名人:千年顾恺之千年以来,中国历史上出现了很多杰出的人物,其中有一些人对中国的文化传承和发展作出了卓越的贡献。

顾恺之就是其中的一位,他生于公元345年,卒于公元406年,是中国南北朝时期著名的书画家和文化学者。

顾恺之的家族背景非常显赫,他的祖父顾曰祁是当时南梁国最有权势的宰相之一,父亲顾裕是南梁国的少府卿。

家族清华,音乐、书画、文学等方面都有很高的造诣,这为顾恺之的艺术才华的培养提供了很好的环境。

从小,顾恺之对书画艺术就表现出了极大的热爱和天赋,他非常擅长于笔墨,对色彩的搭配和运用也非常娴熟。

尤其是在山水画方面,他的成就更是在他所处的时代中独具特色和价值。

而这并不仅仅是因为他的技巧高超和天赋异禀,更是因为他在画作中融入了大量的诗词、音乐等方面的技法,使得他的画作更具有艺术性和美学价值,成为后来书画艺术发展的重要开端。

因此,他也被後人称之为“南朝画派之祖”。

除了书画方面的成就,顾恺之在文化学术方面也有着非凡贡献。

他对佛教文化的研究、对典籍的整理和校勘,以及对经书、史书等书籍的阅读和理解都非常深入。

尤其是在对佛教经典的学术研究方面,他更是有着很高的声望和影响,被誉为是“中国佛教艺术理论的奠基人”。

顾恺之的影响不仅仅在他所处的南北朝时期,而是在后来的唐、宋、元等朝代中也有着非常深刻的影响。

他的书画作品、文化研究以及文学成就都成为了后世书画界、文化界、学术界不断追随和学习的对象。

因此,在今天,我们对于顾恺之的纪念和研究也越来越加深入,而通过对他的生平、成就以及对中国文化和艺术的贡献的研究,我们可以更好地认识和了解中国文化的卓越成就,更好地发扬和弘扬中国传统文化。

我们可以在他的生命和事业中寻找中华文化的美好和智慧,从而推动中华文化向更广阔的天地飞翔总之,顾恺之作为中国书画、文学、文化研究等领域的杰出人物,其卓越贡献和影响不仅限于他所处的时代,更是跨越了数个朝代并且延续至今。