2016人教版部编初中历史新教材简介

- 格式:ppt

- 大小:36.80 MB

- 文档页数:53

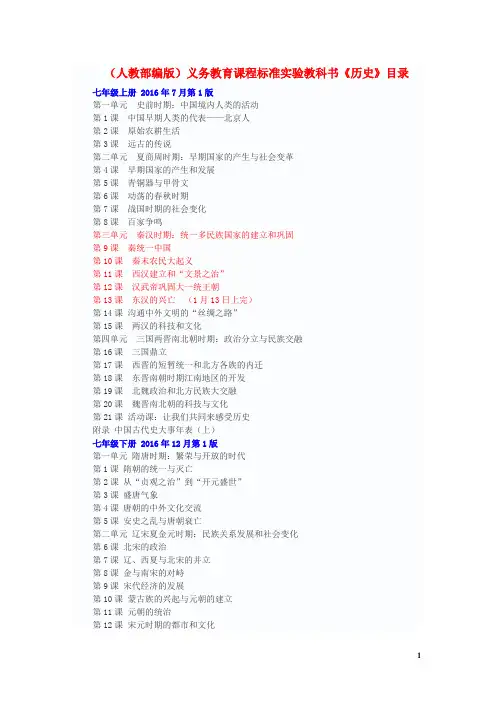

(人教部编版)义务教育课程标准实验教科书《历史》目录七年级上册 2016年7月第1版第一单元史前时期:中国境内人类的活动第1课中国早期人类的代表——北京人第2课原始农耕生活第3课远古的传说第二单元夏商周时期:早期国家的产生与社会变革第4课早期国家的产生和发展第5课青铜器与甲骨文第6课动荡的春秋时期第7课战国时期的社会变化第8课百家争鸣第三单元秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固第9课秦统一中国第10课秦末农民大起义第11课西汉建立和“文景之治”第12课汉武帝巩固大一统王朝第13课东汉的兴亡(1月13日上完)第14课沟通中外文明的“丝绸之路”第15课两汉的科技和文化第四单元三国两晋南北朝时期:政治分立与民族交融第16课三国鼎立第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁第18课东晋南朝时期江南地区的开发第19课北魏政治和北方民族大交融第20课魏晋南北朝的科技与文化第21课活动课:让我们共同来感受历史附录中国古代史大事年表(上)七年级下册 2016年12月第1版第一单元隋唐时期:繁荣与开放的时代第1课隋朝的统一与灭亡第2课从“贞观之治”到“开元盛世”第3课盛唐气象第4课唐朝的中外文化交流第5课安史之乱与唐朝衰亡第二单元辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化第6课北宋的政治第7课辽、西夏与北宋的并立第8课金与南宋的对峙第9课宋代经济的发展第10课蒙古族的兴起与元朝的建立第11课元朝的统治第12课宋元时期的都市和文化第13课宋元时期的科技与中外交通第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展第14课明朝的统治第15课明朝的对外关系第16课明朝的科技、建筑与文学第17课明朝的灭亡第18课统一多民族国家的巩固和发展第19课清朝前期社会经济的发展第20课清朝君主专制的强化第21课清朝前期的文学艺术第22课活动课:中国国传统节日的起源附录中国历史大事年表古代部分(下)八年级上册 2017年7月第1版第一单元中国开始沦为半殖民地半封建社会第1课鸦片战争第2课第二次鸦片战争第3课太平天国运动第二单元近代化的早期探索与民族危机的加剧第4课洋务运动第5课甲午中日战争与“瓜分”中国狂潮第6课戊戌变法第7课抗击八国联军第三单元资产阶级革命与中华民国的建立第8课革命先行者孙中山第9课辛亥革命第10课中华民国的创建第11课北洋政府的黑暗统治第四单元新时代的曙光第12课新文化运动第13课五四运动第14课中国共产党诞生第五单元从国共合作到国共对峙第15课北伐战争第16课毛泽东开辟井冈山道路第17课中国工农红军长征第六单元中华民族的抗日战争第18课九一八事变与西安事变第19课七七事变与全民族抗战第20课正面战场的抗战第21课敌后战场的抗战第22课抗日战争的胜利第七单元解放战争第23课内战爆发第24课人民解放战争的胜利第八单元近代经济、社会生活与教育文化事业的发展第25课经济和社会生活的变化第26课教育文化事业的发展第27课活动课:考察近代历史遗迹八年级下册第一单元中华人民共和国的成立和巩固第1课中国人民站起来了第2课最可爱的人第3课土地改革第二单元社会主义道路的探索第4课工业化的起步第5课三大改造第6课探索建设社会主义的道路第7课“文化大革命”的十年第三单元建设有中国特色的社会主义第8课伟大的历史转折第9课改革开放第10课建设有中国特色的社会主义活动课一社会调研──家乡的昨天和今天第四单元民族团结与祖国统一第11课民族团结第12课香港和澳门的回归第13课海峡两岸的交往第五单元国防建设与外交成就第14课钢铁长城第15课独立自主的和平外交第16课外交事业的发展活动课二历史纪实大家谈──新中国的外交第六单元科技教育与文化第17课科学技术的成就(一)第18课科学技术成就(二)第19课改革发展中的教育第20课百花齐放推陈出新活动课三20世纪歌曲中的“历史”第七单元社会生活第21课人们生活方式的变化活动课四家庭的照片中国历史大事年表(现代部分)世界历史九年级上册第一单元人类文明的开端第1课人类的形成第2课大河流域──人类文明的摇篮第3课西方文明之源活动课一古代世界文化之旅第二单元亚洲和欧洲的封建社会第4课亚洲封建国家的建立第5课中古欧洲社会第三单元古代文明的传播与发展第6课古代世界的战争与征服第7课东西方文化交流的使者第8课古代科技与思想文化(一)第9课古代科技与思想文化(二)第四单元步入近代第10课资本主义时代的曙光活动课二追访历史新闻──哥伦布发现了“新大陆”! 第11课英国资产阶级革命第12课美国的诞生第13课法国大革命和拿破仑帝国活动课三我看拿破仑第14课“蒸汽时代”的到来第五单元殖民扩张与殖民地人民的抗争第15课血腥的资本积累第16课殖民地人民的抗争第六单元无产阶级的斗争与资产阶级统治的加强第17课国际工人运动与马克思主义的诞生第18课美国南北战争第19课俄国、日本的历史转折第七单元垄断资本主义时代的世界第20课人类迈进“电气时代”活动课四策划第二次工业革命成就展第21课第一次世界大战第八单元璀璨的近代文化第22课科学和思想的力量第23课世界的文化杰作世界历史大事年表重要词汇中英文对照表附录《世界历史》九年级下册第一单元苏联社会主义道路的探索第1课俄国十月革命第2课对社会主义道路的探索第二单元凡尔赛-华盛顿体系下的世界第3课凡尔赛-华盛顿体系第4课经济大危机第5课法西斯势力的猖獗活动课一老照片配文──图说法西斯暴行第三单元第二次世界大战第6课第二次世界大战的爆发第7课世界反法西斯战争的胜利活动课二战地采访──反法西斯战争必胜!第四单元战后主要资本主义国家的发展变化第8课美国经济发展第9课西欧和日本经济的发展第五单元社会主义国家的改革与演变第10课苏联的改革与解体第11课东欧社会主义国家的改革与演变第六单元亚非拉国家的独立和振兴第12课亚非拉的奋起第13课动荡的中东地区活动课三致巴以人民的一封公开信──中国学生期盼巴以人民走向和平第七单元战后世界格局的演变第14课冷战中的对峙第15课世界政治格局的多极化趋势第16课世界经济的“全球化”第八单元现代科学技术和文化第17课第三次科技革命第18课现代文学和美术第19课现代音乐和电影活动课四撰写历史小论文──《科学技术与未来》世界历史大事年表重要词汇中英文对照表附录。

部编《中国历史》八年级上册教科书总体介绍作者:黄云龙来源:《历史教学·中学版》2017年第10期关键词部编初中历史教科书,中国历史,八年级上册中图分类号 G63 文献标识码 B 文章编号0457-6241(2017)19-0055-05中华人民共和国教育部组织编写、历史学家齐世荣总主编的义务教育历史教科书,已于2016年秋季开始投入使用。

其中八年级上册教科书,按照既定顺序,于2017年秋季开始投入使用。

本文试从教科书编写者和编辑者的角度,从八年级上册教科书的内容和特点入手,对该册教科书作一简要介绍。

一、立足时序,紧扣课标现行课标,即2001年版《义务教育历史课程标准》,采取的是学习主题式的编排方式,课程内容在时序上有所交叉。

这样编排的好处是有利于学生更加深入地认识某一个或某几个历史主题。

但这样的编排方式,可能会导致教师在教学实践中,不太容易讲明白历史事件发生的因果关系。

如此,具体的史实无论在记忆上和理解上都会发生困难,难以建立起清晰的历史脉络。

可以说,这种学习主题式的编排模式,对于基本历史线索还未建立起来的初中生来说,显得有些为时过早。

而2011年版的《义务教育历史课程标准》,很明显注意到了这个问题。

这一版课标弱化了每个板块的学习主题,而是依据历史时序对相关知识内容进行了重新构建。

在呈现方式上,新课标采取的是点线结合的方式。

所谓的点,就是一个个具体生动的历史事实,包括历史人物、历史事件、历史现象;所谓的线,就是历史发展的基本线索。

以线穿点,以点连线,使学习内容依据人类历史发展的阶段和顺序循序渐进地展开,把整个纵向的历史线索串联起来,让学生初步了解历史发展的规律。

在理清历史线索的基础上,对于一个个具体的知识点的把握,也就会更加深入透彻。

在中国近代史板块,新课标对课程内容作了一些调整,将原有的七大主题单元重新排列,对课程内容做了大幅度的增删调整。

增加的新知识点,主要分两类。

第一类是根据点线结合的编排方式,为了补充必要的历史事件,形成完整的历史线索而增加的知识点,比如洪秀全与太平天国、义和团运动、袁世凯的独裁和复辟、军阀割据等内容。

2016七年级历史新教材七年级历史下册教材解析第一单元繁荣与开放的社会一、知识导引(一)表解知识点1.隋唐的政治与经济2.合同为一家(民族关系) 3.对外友好往来(外交关系)4.辉煌的隋唐文化(二)剖析重难点1.隋朝为什么能开通纵贯南北的大运河?隋朝大运河的开凿是当时政治经济发展的需要…三联班汽轮机课程下厂实习报告题目:本厂供热式汽轮机启动过程分析要求:根据教材中关于供热式汽轮机及其系统(热力系统和调油系统)的介绍,结合本厂供热式汽轮机的结构、热力系统和额定参数启动运行规程,分析说明本厂供热式汽轮机发电机组的启动操作步骤。

主要内容…五年级《被绑架之后》教案一、教学目标(一)情感态度培养1、认识到被绑架的危险,具有保护自身生命安全的意识。

2、保持良好的心态,沉着冷静应对坏人。

(二)行为技能训练1话。

2(三)知识经验积累12二、教学重点因此学生需要获得更多关于绑架后怎样保全生命安全…第一单元繁荣与开放的社会一、知识导引(一)表解知识点1.隋唐的政治与经济2.合同为一家(民族关系)3.对外友好往来(外交关系)4.辉煌的隋唐文化(二)剖析重难点1.隋朝为什么能开通纵贯南北的大运河?隋朝大运河的开凿是当时政治经济发展的需要。

首先,隋朝的政治中心在北方,而大部分粮食要依靠江淮地区供应。

依靠陆路运输,运量小,速度慢,费用大,无法满足需要。

我国主要河流大多为东西走向,开通南北运河,利用水力运输,已是势在必行。

其次,隋灭陈后,需要加强对江南的控制。

隋炀帝开通大运河的主要目的,就是“为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治”。

不可否认,隋炀帝想坐龙舟游江南也是开凿运河的动机之一。

隋文帝统治二十余年使隋朝的经济实力迅速增强,为隋炀帝开通大运河提供了充分的物质条件。

隋朝大运河,与长城一样是古代世界最雄伟的工程之一。

大运河的开通,成为南北交通的大动脉,促进了南北经济的交流,巩固了国家统一的局面。

2.唐太宗与“贞观之治”唐朝是我国历史上少有的封建盛世。

历史人教七年级上册(2016年新编)《第16课三国鼎立》(说课稿)一. 教材分析《第16课三国鼎立》是人教版七年级上册历史新编教材的一部分,主要讲述了东汉末年三国鼎立的历史局面。

本节课内容主要包括三国鼎立的形成过程、三国时期的、经济、文化等方面的内容。

教材通过生动的插图和简洁的文字,使学生能够了解三国时期的历史背景、主要事件和人物。

教材还设计了一些思考题和练习题,帮助学生巩固所学知识,提高分析问题和解决问题的能力。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对历史人物和事件有一定的了解。

但是,对于三国鼎立这一时期的历史背景和复杂的斗争,学生可能还比较陌生。

因此,在教学过程中,需要引导学生了解三国鼎立形成的原因和过程,以及这一时期的历史特点。

此外,学生可能对三国时期的人物和故事比较感兴趣,可以充分利用这一点,激发学生的学习兴趣。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解三国鼎立的形成过程,认识三国时期的、经济、文化等方面的特点。

2.过程与方法:通过自主学习、合作讨论等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对历史人物的敬仰之情,激发学生对历史的兴趣和热爱。

四. 说教学重难点1.教学重点:三国鼎立的形成过程,三国时期的、经济、文化等方面的特点。

2.教学难点:三国鼎立形成的原因和过程,以及这一时期的历史特点。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作讨论、教师讲解等相结合的教学方法。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史地图、文物图片等辅助教学,帮助学生更好地理解三国时期的历史背景和事件。

六. 说教学过程1.导入新课:通过播放《三国演义》主题曲,激发学生的学习兴趣,引出本节课的主题。

2.自主学习:学生自主阅读教材,了解三国鼎立的形成过程,教师提问检查学习效果。

3.合作讨论:学生分组讨论三国时期的、经济、文化等方面的特点,分享讨论成果。

4.教师讲解:教师针对学生的讨论成果,进行讲解和补充,重点讲解三国鼎立形成的原因和过程。

部编版初中历史新教材的特点与教学策略摘要:初中历史学科作为初中教育组成的重要科目之一,在教学过程中能够帮助学生正确认识社会的发展历史,树立正确的历史观念。

笔者立足于部编版初中历史新教材的特点,就如何创新历史教学策略进行了深入地分析与论述。

关键词:部编版初中历史特点策略从2016年秋季新学期开始,全国初中生开始使用国家教育部统一组织编写的全国通用历史教材即“部编”历史教材,又称统编历史教材。

部编初中历史教材全面贯彻国家意志、全面加强唯物史观、时空观念、史料实证、历时解释、家国情怀等历史学科素养的培养,注重教材内容的科学性,合理吸收历史学的新成果,充分体现系统性、时序性,点、线、面有机结合,采用“红线穿珠”的课文呈现方式,有效地给学生们还原了历史发展脉络,不仅满足了历史教材的教学价值,还把立德树人的教学目标落实到了实处。

一、部编版初中历史新教材的特点1.以时间顺序为基础,时空主线结构更合理。

2.点线面结合的风格,最大化还原了历史面貌。

3.更具准确性、可靠性,正面阐述历史问题。

二、部编版初中历史新教材的教学策略1.立足时间顺序,正确培养学生的历史时空观念。

我们在部编版历史教材的每个课时都可以看出贯穿始终的时间顺序,历史事件、历史人物以及历史现象也在时间的线索中互相产生了关联,从而产生了一定的发展因果。

比如:唐朝的贞观之治和开元盛世,在一个朝代为什么会出现两个盛世局面?我们从时间来分析,是因为前面有了唐太宗的贞观之治才有了后来的开元盛世,在中间的发展过程中,武则天时期又起到了承上启下的作用,我们理清了唐朝这几代人的因果关系,根据三位代表人物对唐朝做出的措施来进行研究,可以看出他们对整个唐朝产生的影响和贡献。

学生也会加深对唐朝历史的理解,增强和提升思辨能力和对史事的理解能力。

同时,让学生尝试编制历史大事年表,也是培养学生历史时空观念的有效途径。

2.点线面结合,培养学生整合历史知识点的能力。

部编版初中历史教材通过、点、线面的配合与协调,有效地将我国古代历史各个阶段的发展进行了贯穿,还原了整个古代历史的发展面貌。

部编(统编)人教版初中上册历史教材分析

及重难点

教材背景

本教材是以中国历史为主线的初中历史教材,采用了中国历史研究院和北大等知名专家的编写与评审。

旨在培养学生对历史的兴趣和认知,提高对国家文化的认同感和自豪感。

分析

本教材内容结构清晰,知识点覆盖面广。

文本配图并用,读者易于接受和理解,但内容深度偏浅,难以引导学生深刻掌握历史知识。

重难点

1. 祖先的迁徙:此部分内容考察地理和历史知识,学生需掌握大陆分裂演变的历史和地理背景,以及不同民族的演变和融合。

2. 中国古代的政治制度:此部分内容较为繁琐复杂,但极其重要,学生需要掌握各个朝代的政治制度,并对比分析各制度之间的区别。

3. 中国文化的传承与发展:此部分内容是历史教材的重要组成部分,学生需要了解中国各时代的文化发展和演变,以及各种文化的交流与传承。

总结

虽然本教材存在内容深度不足的问题,但仍是一本优秀的历史教材。

建议学生在学习过程中多使用课外辅助教材,加深对历史知识的理解和掌握。