部编初中历史教材简介(统编历史教材七年级分册)

- 格式:pptx

- 大小:45.07 MB

- 文档页数:44

部编版七年级历史下册教材分析一、教材整体结构部编版七年级历史下册教材的整体结构清晰,按照时间顺序和历史时期划分,共分为四个单元,分别为“隋唐时期”、“宋元时期”、“明清时期”和“晚清时期”。

每个单元的内容都按照时间顺序和历史事件的发展进行组织,有助于学生系统地了解中国历史的演进过程。

二、教学目标与要求本册教材的教学目标是帮助学生了解中国历史的基本知识和重要事件,培养学生的历史意识、文化素养和思维能力。

具体要求如下:1.掌握各个时期的基本史实和重要历史事件;2.了解各个时期的文化、科技、艺术等方面的成就;3.分析历史事件的原因、过程和影响;4.培养学生的历史思维能力,能够分析和评价历史事件和人物;5.培养学生的文化素养和民族自豪感。

三、教学内容与安排本册教材包括四个单元,共14课。

教学内容涵盖了中国历史的各个时期,从隋唐时期的繁荣到宋元时期的民族融合,再到明清时期的闭关锁国和晚清时期的近代化探索。

具体安排如下:1.第一单元“隋唐时期”:包括第1课“隋唐统一与创制”和第2课“唐代的制度创新与文化繁荣”,共6课内容;2.第二单元“宋元时期”:包括第3课“宋代的制度变革与科技文化”和第4课“元代的民族融合与统一中国”,共5课内容;3.第三单元“明清时期”:包括第5课“明代的政治演变与社会动荡”和第6课“清代的政治统治与社会变革”,共4课内容;4.第四单元“晚清时期”:包括第7课“列强的侵略与中国人民的抗争”和第8课“近代化的起步与发展”,共5课内容。

四、教学方法与建议针对本册教材的特点,建议教师采用以下教学方法:1.多媒体教学法:利用多媒体教学资源,如课件、视频等,丰富教学手段,提高学生的学习兴趣;2.图表教学法:利用历史图表、地图等工具,帮助学生直观地了解历史事件的发展和演变;3.讨论教学法:组织学生进行小组讨论或课堂辩论,培养学生的思维能力和表达能力;4.案例教学法:通过分析具体的历史事件或人物,引导学生深入理解历史知识和分析方法。

我国历史是世界上最悠久的历史之一,无论从时间跨度还是文明成就来看,都具有重要意义。

而我国的历史教材也是让人们了解我国历史的重要途径之一,其中部编版初中七年级我国历史高清教材备受关注。

本文将从多个方面对部编版初中七年级我国历史高清教材进行详细解析,以便更好地了解这部教材的特点及其在教学中的应用。

一、课本结构部编版初中七年级我国历史高清教材共分为上下两册,每册内容分为多个单元,每个单元又包括内容简介、知识要点、课文篇幅较大,每个单元都有专门的知识点介绍和练习题,方便学生复习及巩固所学知识。

值得一提的是,该教材的内容设置合理,每个单元的知识点都是按照历史年代进行编排,层次清晰,循序渐进,便于学生理解和记忆。

二、内容贴近生活部编版初中七年级我国历史高清教材在编写过程中,注重将历史知识与生活实际相结合。

通过详细的历史事件描述、名人故事介绍等各类历史材料,使学生能够将所学的历史知识与实际生活通联起来,增强了学生对历史的感受力和理解力。

这样的编排方式,有利于学生在学习过程中增加对历史的兴趣,提高学习积极性。

三、注重知识的渗透性部编版初中七年级我国历史高清教材还注重知识的渗透性,即在学习某些历史知识的还要求学生了解相关知识的延伸内容,丰富了学生历史知识体系。

例如在讲述秦始皇统一六国时,不仅介绍了秦始皇的伟大业绩,还对秦朝的政治、经济、文化等方面进行了介绍,从而使学生对于秦朝的整体了解更加深入。

四、强调历史文化传承在部编版初中七年级我国历史高清教材中,作者还强调了历史文化的传承。

通过对历史名人、历史事件的介绍,使学生能够了解我国传统文化的发展脉络,传承中华民族的优秀传统文化。

这种教材的编写方式不仅帮助学生了解历史,更有助于培养学生对于我国传统文化的认同和热爱。

五、提倡多元化的学习方法在使用部编版初中七年级我国历史高清教材的过程中,教师可以根据学生的不同特点和学习能力,采取多种不同的教学方法,以帮助学生更好地掌握历史知识。

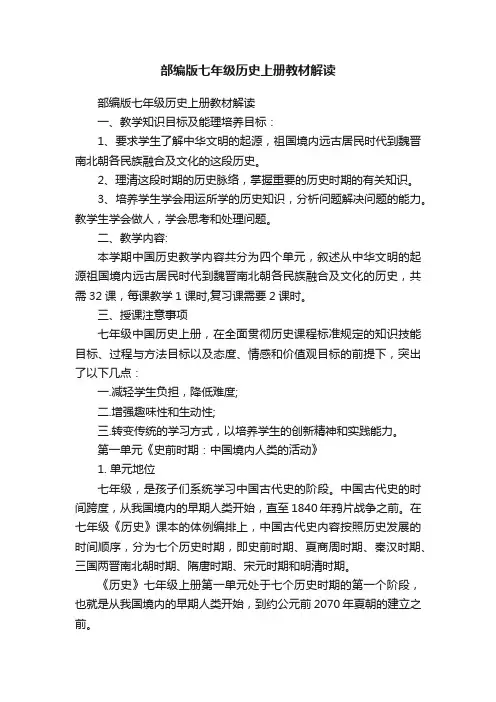

人教部编版七年级历史上册教材分析全解读教材分析一、教学知识目标及能理培养目标:1、要求学生了解中华文明的起源,祖国境内远古居民时代到魏晋南北朝各民族融合及文化的这段历史。

2、理清这段时期的历史脉络,掌握重要的历史时期的有关知识。

3、培养学生学会用运所学的历史知识,分析问题解决问题的能力。

教学生学会做人,学会思考和处理问题。

二、教学内容:本学期中国历史教学内容共分为四个单元,叙述从中华文明的起源祖国境内远古居民时代到魏晋南北朝各民族融合及文化的历史,共需32课,每课教学1课时,复习课需要2课时。

三、背景分析依据:本学期将根据学校工作精神,以全面贯彻方针,全面推进素质教育为指导,在上级主管部门的领导下,以课改内容为样板,以考试改革为突破口,加强常规教学的研究力度,切实深化七年级历史教学改革,努力提高教学质量。

七年级中国历史上册,在全面贯彻历史课程标准规定的知识技能目标、过程与方法目标以及态度、情感和价值观目标的前提下,突出了以下几点:一.减轻学生负担,降低难度;二.增强趣味性和生动性;三.转变传统的学习方式,以培养学生的创新精神和实践能力。

四、学生情况分析:学生整体情况分析:学生从小学升入七年级,表现为:好奇、好动、上进心强、学习的积极性高;但是不会听讲和自学、不会做笔记、个别学生不交作业、课堂吵闹、学习习惯差。

10个班每个班级人数在70人左右,各个班级在班风、学风上存在着差异,许多学生不重视历史课的学习。

虽然绝大部分学生上课时能围绕着老师思路转,但仍有学生回答问题跑调。

由于学习态度不端正,习惯又较差,认识又不足,故要达到100%的合格率目标较难,整体看来不愿读书及低智力者大有人在。

所以从起始年级就要抓课堂常规管理、学习习惯的培养,严格管理和规范学生的行为,在教学中必须加大力度备好课,做好每一个课件,及时巩固消化,力求每一节课都能有实际成效。

五、教学任务和奋斗目标:1.深化对《历史教学大纲》及现行教材的理解,提高教学质量。

部编版七年级历史上册教材解读部编版七年级历史上册教材解读一、教学知识目标及能理培养目标:1、要求学生了解中华文明的起源,祖国境内远古居民时代到魏晋南北朝各民族融合及文化的这段历史。

2、理清这段时期的历史脉络,掌握重要的历史时期的有关知识。

3、培养学生学会用运所学的历史知识,分析问题解决问题的能力。

教学生学会做人,学会思考和处理问题。

二、教学内容:本学期中国历史教学内容共分为四个单元,叙述从中华文明的起源祖国境内远古居民时代到魏晋南北朝各民族融合及文化的历史,共需32课,每课教学1课时,复习课需要2课时。

三、授课注意事项七年级中国历史上册,在全面贯彻历史课程标准规定的知识技能目标、过程与方法目标以及态度、情感和价值观目标的前提下,突出了以下几点:一.减轻学生负担,降低难度;二.增强趣味性和生动性;三.转变传统的学习方式,以培养学生的创新精神和实践能力。

第一单元《史前时期:中国境内人类的活动》1. 单元地位七年级,是孩子们系统学习中国古代史的阶段。

中国古代史的时间跨度,从我国境内的早期人类开始,直至1840年鸦片战争之前。

在七年级《历史》课本的体例编排上,中国古代史内容按照历史发展的时间顺序,分为七个历史时期,即史前时期、夏商周时期、秦汉时期、三国两晋南北朝时期、隋唐时期、宋元时期和明清时期。

《历史》七年级上册第一单元处于七个历史时期的第一个阶段,也就是从我国境内的早期人类开始,到约公元前2070年夏朝的建立之前。

2. 单元主题《历史》七年级上册第一单元的学习主题是“史前时期:中国境内人类的活动”,从历史认知的角度而言,史前时期指的是我国有正式历史记载之前的人类活动时期,亦是国家产生之前的历史时期。

这一时期,中国境内出现了真正意义上的人类,伴随着人类的出现,人类的历史也同步展开。

在这个从蒙昧走向文明的进程中,中国境内的远古先民们用智慧点亮了中华大地上的文明之光。

3. 单元结构《历史》七年级上册第一单元在课程安排上共有三课。

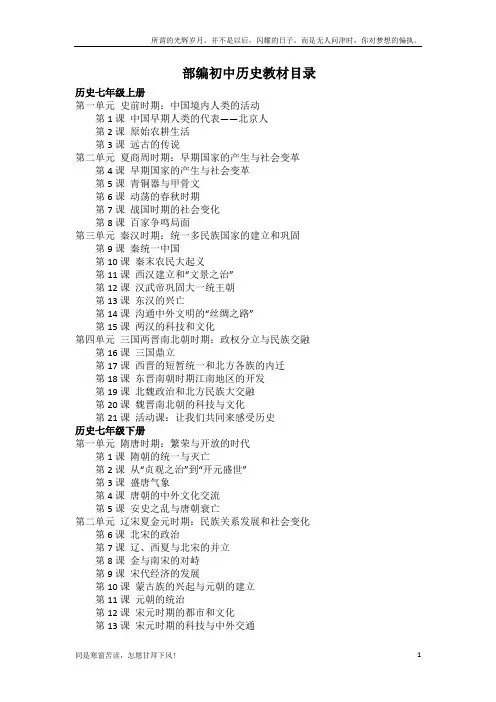

部编初中历史教材目录历史七年级上册第一单元史前时期:中国境内人类的活动第1课中国早期人类的代表——北京人第2课原始农耕生活第3课远古的传说第二单元夏商周时期:早期国家的产生与社会变革第4课早期国家的产生与社会变革第5课青铜器与甲骨文第6课动荡的春秋时期第7课战国时期的社会变化第8课百家争鸣局面第三单元秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固第9课秦统一中国第10课秦末农民大起义第11课西汉建立和“文景之治”第12课汉武帝巩固大一统王朝第13课东汉的兴亡第14课沟通中外文明的“丝绸之路”第15课两汉的科技和文化第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融第16课三国鼎立第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁第18课东晋南朝时期江南地区的开发第19课北魏政治和北方民族大交融第20课魏晋南北朝的科技与文化第21课活动课:让我们共同来感受历史历史七年级下册第一单元隋唐时期:繁荣与开放的时代第1课隋朝的统一与灭亡第2课从“贞观之治”到“开元盛世”第3课盛唐气象第4课唐朝的中外文化交流第5课安史之乱与唐朝衰亡第二单元辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化第6课北宋的政治第7课辽、西夏与北宋的并立第8课金与南宋的对峙第9课宋代经济的发展第10课蒙古族的兴起与元朝的建立第11课元朝的统治第12课宋元时期的都市和文化第13课宋元时期的科技与中外交通第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展第14课明朝的统治第15课明朝的对外关系第16课明朝的科技、建筑与文学第17课明朝的灭亡第18课统一多民族国家的巩固和发展第19课清朝前期社会经济的发展第20课清朝君主专制的强化第21课清朝前期的文学艺术第22课活动课:中国传统节日的起源八年级上册第一单元中国开始沦为半殖民地半封建社会第1课鸦片战争第2课第二次鸦片战争第3课太平天国运动第二单元近代化的探索与民族危机的加剧第4课洋务运动第5课甲午中日战争与瓜分中国狂潮第6课戊戌变法第7课抗击八国联军第三单元资产阶级民主革命与中华民国的建立第8课革命先行者孙中山第9课辛亥革命第10课中华民国的创建第11课北洋政府的黑暗统治第四单元新时代的曙光第12课新文化运动第13课五四运动第14课中国共产党诞生第五单元从国共合作到国共对峙第15课北伐战争第16课毛泽东开辟井冈山道路第17课中国工农红军长征第六单元中华民族的抗日战争第18课从九一八事变到西安事变第19课七七事变与全民族抗战第20课正面战场的抗战第21课敌后战场的抗战第22课抗日战争的胜利第七单元解放战争第23课内战爆发第24课人民解放战争的胜利第八单元近代经济、社会生活与教育文化事业的发展第25课经济和社会生活的变化第26课教育文化事业的发展八年级下册第一单元中华人民共和国的成立和現固第1课中华人民共和国成立第2课抗美援朝第3课土地政革第二单元社会主义制度的建立与社会主义建设的探索第4课工业化的起步和人民代表大会制度的确立第5课三大政造第6课艰辛探索与建设成就第三单元中国特色社会主义道路第7课伟大的历史转折第8课经济体制改草第9课对外开放第10课建设中国特色社会主义第11课为实现中国梦而努力奋斗第四单元民族结与祖国统一第12课民族大团结第13课香港和澳门的回归第14课海峡两岸的交往第五元国防建设与外交成就第15课钢铁长城第16课独立自主的和平外交第17课外交事业的发展第六单元科学技术与社会生活第18课科学技术的成就第19课社会生活的变迁九年级上册第一单元古代亚非文明第1课古代埃及第2课古代两河流域第3课古代印度第二单元古代欧洲文阴第4课希腊城邦和亚历山大帝国第5课罗马城邦和罗马帝国第6课希腊罗马古典文化第三单元封建时代的欧洲第7课基督教的兴起与法兰克王国第8课西欧庄园第9课中世纪城市和大学的兴起第10课拜占庭帝国和査士丁尼法典第四单元封建时代的亚洲国家第11课古代日本第12课阿拉伯帝国第五单元步入近代第13课西欧经济和社会的发展第14课文艺复兴运动第15课探寻新航路第16课早期殖民掠夺第六单元资本主义制度的初步确立第17课君主立宪制的英国第18课美国的独立第19课法国大革命和拿破仑帝国第七单元工业革命和工人运动的兴起第20课第一次工业革命第21课马克思主义的诞生和国际工人运动的兴起九年级下册第一单元殖民地民地人民的反抗与资本主义制度的扩展第1课殖民地人民的反抗斗争第2课俄国的改革第3课美国内战第4课日本明治维新第二单元第二次工业革命和近代科学文化第5课第二次工业革命第6课工业化国家的社会变化第7课近代科学与文化第三单元第一次世界大战和战后初期的世界第8课第一次世界大战第9课列宁与十月革命第10课《凡尔赛条的》和《九国公约》第11课苏联的社会主义建设第12课亚非拉民族民主运动的高涨第四单元经济大危机和第二次世界大战第13课罗斯福新政第14课法西斯国家的侵略扩张第15课第二次世界大战第五单元冷战和美苏对峙的世界第16课冷战第17课战后资本主义的新变化第18课社会主义的发展与挫折第19课亚非拉国家的新发展第六单元冷战结后的世界第20课联合国与世界易组织第21课冷战后的世界格局第22课不断发展的现代社会第23课活动课:时事溯源。