EB病毒感染相关性疾病

- 格式:ppt

- 大小:7.76 MB

- 文档页数:16

EB病毒相关性儿科疾病Epstein-Barr 病毒(EB病毒),属于疱疹病毒γ亚科,1964年由Epstein、Archong和Barr首次在建立的伯基特淋巴瘤细胞株中发现。

在免疫功能正常的个体,原发感染EB病毒在口咽上皮细胞复制,最后潜伏在B淋巴细胞,可无症状或出现传染性单核细胞增多症(IM)。

IM具有自限性,数周后症状减轻直至消失。

在先天免疫缺陷或后天免疫抑制时,儿童EB病毒感染可引起淋巴异常增殖性疾病(LPD)或淋巴组织细胞增生性噬血综合征(HLH)。

个别情况下,在无明确免疫功能低下的个体,EB病毒感染后可出现慢性或复发性传染性单核细胞增多症症状,伴随EB病毒抗体异常改变,称为慢性活动性EB病毒感染(CAEBV)。

EB病毒仅能在B淋巴细胞中增殖,可使其转化,能长期传代。

被病毒感染的细胞具有EBV的基因组,并可产生各种抗原,已确定的有:EBV核抗原(EBNA),早期抗原(EA),膜抗原(MA),衣壳抗原(VCA),淋巴细胞识别膜抗原(L YDMA)。

EB病毒长期潜伏在淋巴细胞内,以环状DNA形式游离在胞浆中,并整合在染色体内。

人体感染EBV后能诱生抗EBNA抗体,抗EA抗体,抗VCA 抗体及抗MA抗体。

已证明抗MA抗原的抗体能中和EBV。

上述体液免疫系统能阻止外源性病毒感染,却不能消灭病毒的潜伏感染。

一般认为细胞免疫(如T淋巴细胞的细胞毒反应)对病毒活化的“监视”和清除转化的B淋细胞起关键作用。

EBV分离培养困难,一般用血清学方法辅助诊断。

在有条件实验室可用核酸杂交和PCR等方法检测细胞内EBV基因组及其表达产物。

二)嗜异性抗体凝集试验(一)EBV特异性抗体的检测儿科相关疾病:(一)非肿瘤性疾病1.传染性单核细胞增多症(Infectionmononucleosis.IM)小儿感染EBV后多数表现为IM。

1968年首次发现该病毒是引起IM的病源,后经血清流行病学等研究得到证实。

该病是目前所知道的由EBV直接引起的唯一疾病,有以下理论依据:(1)此种病毒只能在淋巴网状系统的细胞中生长增殖;(2)培养过程中该病毒能刺激淋巴细胞的增生;(3)急性期患儿周围血淋巴细胞可培养出EBV;(4)患者血清中具有高滴定度EBV的特异抗体,并可长期存在;(5)无此特异抗体者对此病易感,而抗体阳性者则不发病。

⼉童EB病毒感染相关疾病诊断标准EB病毒(Epstain-Barr virus,EBV)是⼀种双链 DNA病毒,属于疱疹病毒科,亚科,⼈感染EBV后建⽴终⾝潜伏感染,⼈群感染率超过 90%。

EBV是⼀种重要的肿瘤相关病毒,与⿐咽癌、淋巴瘤等多种肿瘤的发⽣密切相关。

IM诊断标准:以第7版《实⽤⼉科学》的诊断标准为依据,根据临床表现、外周⾎象和⾎清学检查确诊。

伴多脏器功能损害的IM病例为重症IM。

⽬前对重症IM诊断⽆统⼀标准,有研究认为伴有⾄少2个系统受累即可诊断为重症IM。

有以下临床特征时⾼度重视:(1)持续⾼热(>1周),肝脾明显肿⼤;(2)外周⾎象2系或3系显著下降,但未达到EBV-HLH标准;(3)转氨酶显著异常,尤其是乳酸脱氢酶(LDH)显著增⾼;(4)呼吸和吞咽困难,并发胸腔积液、肺炎等;(5)⼼电图异常,⼼肌炎。

慢性活动性EBV感染(CAEBV)诊断标准:(1)有持续或反复发作的IM表现,即发热、持续性肝功能损害、多发性淋巴结病、肝脾肿⼤、全⾎细胞减少、视⽹膜炎、间质性肺炎、⽜痘样⽔疱及蚊⾍过敏等症状持续 3 个⽉以上。

(2)EBV感染及引起组织病理损害的证据如满⾜下述标准中的1条或1条以上:①⾎清EBV抗体滴度异常增⾼,包括抗VCA-IgG≥1:640 或抗EA-IgG≥1:160, VCA/EA-IgA 阳性;②在感染组织或外周⾎中检测出 EBER-1 阳性细胞;③外周⾎ PBMC 中 EBV-DNA ⽔平⾼于 102.5 拷贝/g DNA;④受累组织中EBV-EBERS原位杂交或EBV-LMP1免疫组化染⾊阳性;⑤ Southern 杂交在组织或外周⾎中检测出EBV-DNA。

(3)排除上述临床表现系由其他已知疾病所致。

EBV 相关噬⾎淋巴组织细胞增多症(EBV-HLH)的诊断:(1)HLH 诊断标准依据HLH-2004⽅案,即符合以下8 项中的 5 项可诊断 HLH:①发热;②脾脏增⼤;③外周⾎⾄少两系减少(⾎红蛋⽩<90 g/L、⾎⼩板<100 × 109/L、中性粒细胞<110 ×109/L);④⾼⽢油三酯⾎症和(或)低纤维蛋⽩原⾎症;⑤⾻髓、脾脏或淋巴结中有噬⾎现象;⑥NK细胞活⼒降低或缺乏;⑦⾎清铁蛋⽩≥500 mg/L;⑧可溶性CD25(SIL-2R)≥2400 U/mL。

【中图分类号】【文献标识码】【文章编号】 ( )·综述·!"病毒感染相关性疾病四川大学华西第二医院儿科(四川成都 )李强综述病毒( )是已知的 个人类疱疹病毒之一。

自 年 首次报道 淋巴瘤及 年 和 在 淋巴瘤标本的体外传代细胞中发现 以来,已有多种疾病被证实与 感染有关,现综述如下。

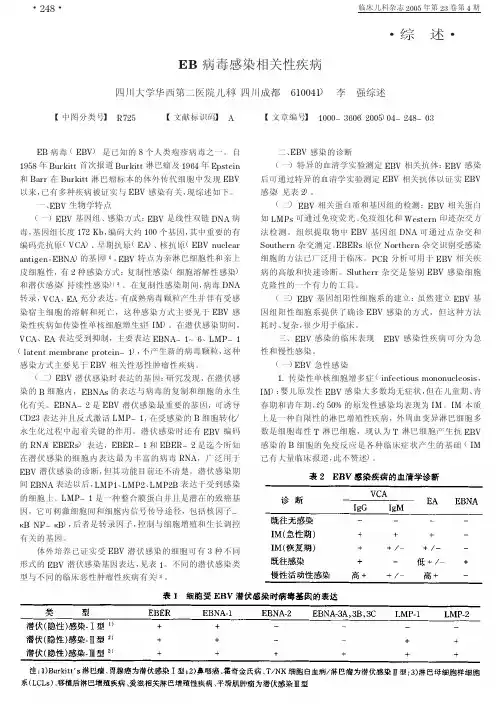

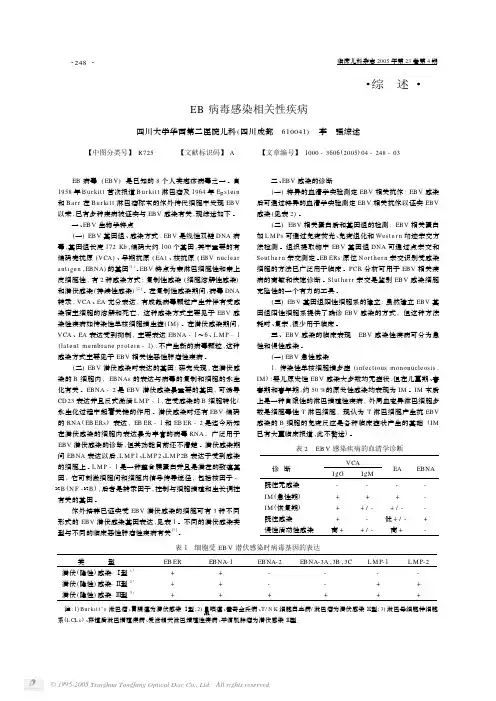

一、 生物学特点(一) 基因组、感染方式: 是线性双链 病毒,基因组长度 ,编码大约 个基因,其中重要的有编码壳抗原( )、早期抗原( )、核抗原( , )的基因 。

特点为亲淋巴细胞性和亲上皮细胞性,有 种感染方式:复制性感染(细胞溶解性感染)和潜伏感染(持续性感染)。

在复制性感染期间,病毒 转录, 、 充分表达,有成熟病毒颗粒产生并伴有受感染宿主细胞的溶解和死亡,这种感染方式主要见于 感染性疾病如传染性单核细胞增生症( )。

在潜伏感染期间, 、 表达受到抑制,主要表达 、( ),不产生新的病毒颗粒,这种感染方式主要见于 相关性恶性肿瘤性疾病。

(二) 潜伏感染时表达的基因:研究发现,在潜伏感染的 细胞内, 的表达与病毒的复制和细胞的永生化有关。

是 潜伏感染最重要的基因,可诱导 表达并且反式激活 ,在受感染的 细胞转化 永生化过程中起着关键的作用。

潜伏感染时还有 编码的( )表达, 和 是迄今所知在潜伏感染的细胞内表达最为丰富的病毒 ,广泛用于 潜伏感染的诊断,但其功能目前还不清楚。

潜伏感染期间 表达以后, 、 、 表达于受到感染的细胞上。

是一种整合膜蛋白并且是潜在的致癌基因,它可剌激细胞间和细胞内信号传导途径,包括核因子 ! ( ! ),后者是转录因子,控制与细胞增殖和生长调控有关的基因。

体外培养已证实受 潜伏感染的细胞可有 种不同形式的 潜伏感染基因表达,见表 。

不同的潜伏感染类型与不同的临床恶性肿瘤性疾病有关 。

二、 感染的诊断(一)特异的血清学实验测定 相关抗体: 感染后可通过特异的血清学实验测定 相关抗体以证实 感染(见表 )。

[作者简介] 易世红(1960-),女,主管技师,主要从事感染与免疫专业研究。

【论著】E B 病毒检测及E B 病毒感染相关疾病的分析易世红,苏盈盈,张国梁(吉林大学白求恩医学院病原生物实验室,长春 130021)[摘要] 目的:探讨E B 病毒在不同年龄段、不同季节的发病率及分析E B 病毒感染相关疾病。

方法:取静脉血3m l ,分离血清,经E L I S A 法进行I g M 的检测(试剂由北京科斯塔迪生物技术有限公司提供),方法依照试剂盒所示。

结果:在112例受检人中,共检出E B V 抗体阳性血清92例,占受检人数的82.14%,其中以血液系统疾病为多,其次是心血管、呼吸、消化系统等疾病。

男性感染率高于女性,未成年组感染率高于成年组,夏季感染率均高于春、秋和冬季(P<0.05)。

结论:本研究结果显示,E B 病毒感染可导致机体多系统损害,如果能及时地对临床相关疾病作相应的实验室检查,将有助于及早发现、明确诊断、及时治疗、避免误诊、贻误病情。

[关键词] E B 病毒;儿童;相关疾病[中图分类号] R 725 [文献标识码] A [文章编号] 1004-8685(2009)01-0026-02E Bv i r u s ′d e t e c t i o n s a n da n a l y s i s o f r e l a t e dd i s e a s e s t h a t i n f e c t e d b y E Bv i r u sY i S h i -h o n g ,S uY i n g -y i n g ,Z h a n gG u o -l i a n g(B e t h u n eM e d i c a l C o l l e g e ,J i l i n U n i v e r s i t y ,C h a n g c h u n 130021,C h i n a )[A b s t r a c t ] O b j e c t i v e :T o i n v e s t i g a t e t h e d i s e a s e r a t e o f E Bv i r u s i nd i f f e r e n t a g e g r o u p s a n d d i f f e r e n t s e a s o n s a n d a n a l y z e t h e E Bv i r u s -r e l a t e dd i s e a s e s .Me t h o d s :T ot a k ev e n o u sb l o o d 3m l ,s e p a r a t s e r u m f r o m t h eb l o o d ,t h e nd e t e c t I g M i ns e r u m b y E L I S Am e t h o d (r e a g e n t sf r o m B e i j i n gK e s i t a d i B i o t e c h n o l o g yC o .,L t d .),i na c c o r d a n c ew i t ht h em e t h o d s h o w ni nt h e k i t .R e s u l t s :At o t a l 92c a s e s o f E B V-p o s i t i v e a n t i b o d ys e r u m h a v eb e e nf o u n di n 112c a s e s o f h u m a ns u b j e c t s ,a c c o u n t i n gf o r t h e n u m b e r o f s u b j e c t s o f 82.14%.A m o n g t h e m ,t h e b l o o d s y s t e m d i s e a s e s t a k e m a i n p o r t i o n ,f o l l o w e db y c a r d i o v a s c u l a r s y s t e m ,r e s p i r a t o r y s y s t e m a n dd i g e s t i v es y s t e m d i s e a s e s e t c .A s t ot h er a t eo f i n f e c t i o n ,t h em a l e i s h i g h e r t h a nf e m a l e ,m i n o r g r o u pi s h i g h e r t h a n t h e a d u l t g r o u p ,t h e i n f e c t i o n r a t e s i n s u m m e r a r e t h e h i g h e s t (P <0.05).C o n c l u s i o n :T h i s a r t i c l e s h o w s t h a t E Bv i r u s ′i n f e c t i o n i n t h e b o d y c o u l dl e a d t o m u l t i -s y s t e md a m a g e ,I t m i g h t b e h e l p f u l i n e a r l y d e t e c t i o n ,d i a g n o s i s a n dt i m e l y t r e a t m e n t t o a v o i dm i s d i a g n o s i s ,d e l a y i n g t h e d i s e a s e i f r e l e v a n t l a b o r a t o r y i n s p e c t i o n s o f t h e i n v o l v e dc l i n i c a l d i s e a s e w o u l db e e n d o n e o n t i m e .[K e yw o r d s ] E Bv i r u s ;C h i l d r e n ;R e l a t e dd i s e a s e s E B 病毒(E B V )是一种普遍存在、主要侵犯人类B 淋巴细胞的疱疹病毒群,是传染性单核细胞增多症的病原,且与淋巴细胞增殖性疾病如B u r k i t t 淋巴瘤、鼻咽癌有关。

作者简介:申昆玲,女,北京人,教授,博士生导师,主攻方向:呼吸及病毒性疾病的研究。

·专题讨论·重症EB病毒感染相关疾病的现状和诊治进展申昆玲 段红梅(首都医科大学附属北京儿童医院,北京 100045)中图分类号:R373 文献标识码:A 文章编号:1007-9459(2005)05-0341-04 Epstein-Barr病毒,简称EB病毒(EB V),属于疱疹病毒,γ亚科,通过唾液的接触在人群中传播。

该病毒被发现至今已有40多年的历史了。

因其感染的普遍性及感染后终生潜伏而不能被机体免疫系统彻底清除,所以被称为“无处不在的成功病毒”。

发展中国家2岁以下儿童EBV血清阳性转化率可达95%以上,由此可见一斑。

在如此高的EBV血清阳性转化率下,大多数个体以“无症状”亚临床状态存在。

对EBV致病性的认识,从最早的传染性单核细胞增多症(infectious mononucleosis, I M)到非洲高发的伯基特淋巴瘤,再后来到鼻咽癌、霍奇金淋巴瘤及乳腺癌等多种肿瘤,因此成为著名的致瘤病毒。

上世纪70年代末至80年代早期,美国报道了表现为慢性疲劳综合征的慢性EBV感染。

而几乎同时期,日本报道了表现为淋巴组织异常增殖伴随血细胞异常及多器官功能损伤,而临床表现各异的慢性E BV感染的儿童及青少年病例,称为慢性活动性EB V感染(chronic ac-tive E pstein-Barr virus infection,C AEBV),并发现淋巴组织异常增殖可能为淋巴瘤的前期表现。

本文就EB V感染后引起的重症疾病综述如下。

1 原发感染及IMEBV原发感染多数表现为无症状型,少数出现I M,该病在亚洲以儿童常见,而美国或欧洲国家,其发病高峰在青少年。

EB V首先感染口咽上皮细胞并大量复制、裂解细胞释放病毒颗粒,机体免疫系统通过各种途径杀伤病毒,但不能完全消灭。

EBV可潜伏在B淋巴细胞中。

机体经历4~7周的潜伏期后出现发热(89%)、咽炎(78%)、颈部淋巴结肿大(94%)、脾脏肿大(49%)、肝脏肿大(6%)、黄疸(4%)及皮疹(7%)。

EB病毒感染及其相关疾病摘要:目的探讨儿童EB病毒感染相关疾病的临床特征。

方法选择EB病毒感染患儿131例,采用ELISA检测EB病毒抗体,PCR法测定EB病毒DNA。

回顾性分析患儿的临床表现、诊断、治疗、转归及预后。

结果131例中,≤7岁103例(78.6%)。

临床表现多种多样,依次为发热95例(72.5%)、咳嗽46例(35.1%)、咽痛42例(32.1%)、皮疹21例(16.0%)、淋巴结肿大13例(9.9%)、眼睑浮肿9例(6.9%)、腹痛8例(6.1%)、腹泻3例(2.3%)、精神萎靡2例(1.5%),精神恍惚、恶心呕吐各1例。

EB病毒感染引起的疾病种类繁多,以呼吸道感染最多见76例(58.0%),其次为传染性单核细胞增多症25例(19.1%)。

更昔洛韦治疗效果较好。

结论儿童EB病毒感染起病症状多样,可累及全身多个系统,检测EB病毒DNA及EB病毒抗体有助于早期诊断。

关键词;EB病毒感染;相关疾病前言因EB病毒感染可累及全身各脏器,临床表现多样,而且早期症状轻、体征少,以其他系统症状为主要表现,或病初即有多脏器受累,因此给临床诊断带来了一定的困难,特别是早期病例更容易造成误诊、漏诊。

现就目前国内外病EB病毒感染临床检验方法及研究进展做一综述。

1、资料与方法1.1一般资料选择2014年7月-2016年6月我科收治的EB病毒感染患儿131例,男83例,女48例;所有病例符合EB病毒感染及传染性单核细胞增多症的诊断标准。

1.2方法(1)EB病毒抗体检测:采用ELISA检测,EB病毒抗体5项采用欧蒙实验诊断公司生产的抗EB病毒抗体血清学检测生物薄片试剂检测,为间接免疫荧光法。

(2)EB病毒DNA检测:用PCR检测,荧光半定量法,EB病毒DNA>500拷贝数/ml为阳性。

2、结果2.1流行特点131例中,幼儿期及学龄前期儿童多发,年龄:<1岁7例,1~岁42例,3~岁54例,7-14岁28例,中位年龄5.3岁;≤7岁儿童103例(78.6%)。