利奈唑胺致血小板减少课件

- 格式:ppt

- 大小:758.50 KB

- 文档页数:16

一例利奈唑胺致血小板减少患者的不良反应分析一、案例背景知识简介利奈唑胺是一种人工合成的新型唑烷酮类抗菌药物,广泛用于治疗革兰阳性菌感染[1],包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MASA)、耐万古霉素金黄色葡萄球菌(VRSA)、耐万古霉素肠球菌(VRE)等[2]。

利奈唑胺最常见的不良反应为可逆性的骨髓抑制,包括贫血及血小板减少,其中血小板减少症的发生率为13.8%~60.5%[3]。

本文通过追踪一例高度怀疑利奈唑胺导致的血小板减少的住院患者,分析患者不良反应的发生与利奈唑胺之间有无关联性,加强对利奈唑胺致不良反应的用药监测,提高合理用药水平,确保用药安全有效。

二、病例内容简介患者,女,84岁,以间断咳嗽、痰多10天,加重伴呼吸困难8天为代主诉入院现病史:10天前可疑受凉后出现咳嗽,伴咳痰,为黄白色黏痰,粘稠不易咳出,伴乏力、懒言,无发热、咯血,无恶心、呕吐,无腹痛、腹泻,意识较前无明显变化(痴呆状),家属给予吸氧治疗,症状较前未见明显好转;8天前出现气促、呼吸费力,伴意识障碍,表现为呼之不应,余症状同前,为求进一步治疗急呼120,院前指尖血氧饱和度为80%,立即给予气管插管并呼吸机辅助通气后血氧饱和度升至96%,急诊完善相关检查后以“呼吸衰竭”收入EICU。

入EICU后予以哌拉西林他唑巴坦抗感染治疗。

患者肺泡灌洗液回示金黄色葡萄球菌,予以加用万古霉素抗感染,后出现拔管困难2天前转入我科进一步治疗。

入科后予以呼吸机辅助通气、美罗培南、利奈唑胺抗感染、化痰平喘、抗凝抗聚、营养支持等治疗。

既往史:“高血压病、冠心病”病10年余,口服“氯吡格雷片75mg qd、倍他乐克47.5mg qd、阿托伐他汀钙片20mg qn 口服”治疗;“2型糖尿病”10余年,近期进食差,未使用胰岛素及降糖药物,监测餐后血糖8mmol/l左右个人史,过敏史,家族史无特殊入院查体:查体:T:37.0℃,P:99次/分,BP:132/56mmHg,R:15次/分,SpO2:98%(气管插管接呼吸机辅助呼吸)2021.11.21血常规+CRP:中性粒细胞百分比82.3% 偏高, C反应蛋白37.69 mg/l;PCT:1.3ng/ml。

中图分类号:R994.11 文献标志码:B文章编号:1672-8629(2017)04-0254-01 •个案分析•利奈唑胺注射液致重度血小板减少1例陈芳张弛崔敏(上海交通大学医学院附属仁济医院药学部,上海200125)病例:患者,男,58岁。

因“发热伴咳嗽、咳痰3周,痰中带血丝”人院。

患者3周前无明显诱因下出现发热,咳白色脓痰,外院就诊查胸部C T示:右下肺感染(范 围较前稍增大)伴两侧胸腔少量积液;左下肺纤维灶,先后予头孢唑肟钠、甲磺酸左氧氟沙星、奥硝唑、比阿 培南、万古霉素、亚胺培南/西司他丁(具体剂量不详)等抗感染,氨溴索注射液(沐舒坦)化痰等对症支持治 疗,症状未见缓解,仍反复发热。

后人我院急诊就诊,给予注射用去甲万古霉素0.8 g每12 h1次静脉滴注、注射用头孢吡肟2.0 g每12 h1次1次静脉滴注抗感染,体温未下降,收治呼吸科病房。

患者曾于2004年行 胃癌根治术,并有青霉素过敏史。

人院诊断为右肺肺炎,右 肺占位待排,1癌根治:后。

人院查血常规示:白细胞计数 14.05x109.L-1,嗜中性细胞 87.8%,血红蛋白 85 g.L-1,血小板计数216x10、L-1,高敏C反应蛋白107.0 mg•L-1,降钙丐素原2.16 ng•mL-1,肌酐61.0 pmol•L-1。

人院初给予 患者0.9%生理盐水250 mL+注射用亚胺培南西司他丁钠 1g每12 h1次、0.9%生理盐水250 mL+注射用万古霉素 0.5 g每6 h1次静脉滴注抗感染,0.9%生理盐水100 mL+ 注射用氨溴索60 m g每日1次静脉滴注化痰治疗3治疗5日后复查血常规:白细胞计数15.21x109_L-1,嗜中性细胞 87.5%,血红蛋白79g-L-1,血小板计数144x109i L-1,降 钙丐素原1.1n g-mL-1,高敏C反应蛋白65.8 m g-L-1。

痰培 养白色念珠菌生长,医师考虑患者抗感染效果不佳,因此将万古霉素调整为利奈唑胺注射液(Fresenius Kabi K,批号:16I05U09)0.6 g每12h静脉滴注,并加用莫西沙星注射液0.4 g每日1次静脉滴注、氟康唑注射液0.2g 每日1次静脉滴注联合抗感染治疗。

药源性血小板减少在ICU临床实践中,遇到不明原因的血小板减少,临床医生往往会主动与临床药师交流药源性血小板减少,并咨询临床药师协助排查可疑的药物。

很多药品说明书都提示有血小板减少的不良反应,若单纯根据说明书处理临床用药问题,常常感觉棘手。

如何根据药物导致血小板减少的特点,快速定位可疑药物,协助临床医生优化用药方案,是临床药师的职责。

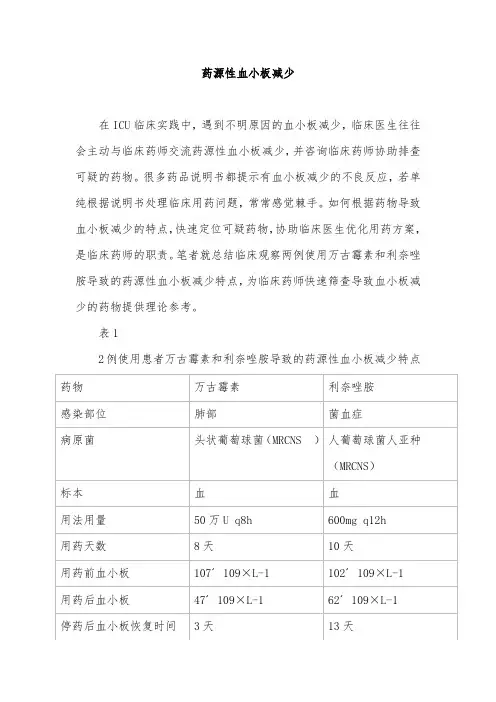

笔者就总结临床观察两例使用万古霉素和利奈唑胺导致的药源性血小板减少特点,为临床药师快速筛查导致血小板减少的药物提供理论参考。

表12例使用患者万古霉素和利奈唑胺导致的药源性血小板减少特点血小板减少通常定义为血小板计数<150´109×L-1,在ICU患者中很常见,发生率大约为35-45%,最常见的病因为脓毒症,占据48%,而药源性血小板减少症(Drug induced thrombocytopenia, DIT)约为16%[1]。

不同的药物导致血小板减少的发生率不同。

一项治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)感染的复杂皮肤软组织感染的研究发现利奈唑胺导致的血小板减少发生率高于万古霉素(4.82% vs 0.75%)[2]。

一般来说,DIT在服用一种以前使用过的药物后2-3天内,血小板计数会迅速下降;或在开始一种新药后7天或更短的时间内发生血小板减少。

当药物停止时,血小板计数在1-10天内迅速增加[3]。

回顾2例药源性血小板减少的病例,发现使用万古霉素的患者1天后发生血小板减少,停药后3天血小板恢复正常。

而使用利奈唑胺的患者在停药13天后,血小板才恢复正常水平。

二者诱导血小板减少的不同表现形式是否与机制有关?对此,进行深入的分析。

目前认为DIT的机制主要有免疫性和骨髓抑制性,其中以免疫介导机制多见[3]。

多数免疫性血小板减少症发生在用药24 h至7 d以内,骨髓抑制多在疗程后期剂量足够时发病。

根据不同的免疫介导可能机制,主要分为6类,包括半抗原依赖性抗体、奎宁类药物、非班型药物、药物特异性抗体、自身抗体、免疫复合物,见表2[4]。

利奈唑胺致超高龄患者血小板减少4例尹冬华;周辰;潘晓东;赵慧娟【期刊名称】《实用老年医学》【年(卷),期】2012(026)003【总页数】2页(P257-258)【作者】尹冬华;周辰;潘晓东;赵慧娟【作者单位】210024 江苏省南京市,江苏省省级机关医院干部保健科;210024 江苏省南京市,江苏省省级机关医院干部保健科;210024 江苏省南京市,江苏省省级机关医院干部保健科;210024 江苏省南京市,江苏省省级机关医院干部保健科【正文语种】中文【中图分类】R558.2利奈唑胺是第一个应用于临床的新型噁唑烷酮类抗菌药,2000年在美国首先上市,我国于2007年9月应用于临床[1-2]。

我科的住院患者绝大部分年龄>90岁,2009年应用利奈唑胺以来,4例出现血小板减少的不良反应,现报道如下。

1 病例资料例1:男,102岁,2008年以来因“认知功能持续减退”合并冠心病、心绞痛、心功能不全、前列腺增生、胸腺瘤等一直住院治疗。

入院后行鼻饲,改善心功能以及促智、改善颅脑血供和营养神经等治疗。

由于患者长期卧床,2011年2月1日患者出现低热、躁动,胸部CT检查提示两肺感染,痰培养提示铜绿假单胞菌优势生长,先后经哌拉西林/他唑巴坦,头孢哌酮/舒巴坦抗炎,氨溴索痰,肠内营养支持等治疗。

但患者持续性发热,痰培养仍为铜绿假单胞菌优势生长,2011年2月15日单用利奈唑胺600 mg,静脉滴注,12 h 1次,7 d后症状消失,体温正常,痰培养阴性停药。

用利奈唑胺前血小板83×109/L,血常规监测,2011年2月22日(停用利奈唑胺第1天)血小板78×109/L,2011年2月27日(停用利奈唑胺第5天)23×109/L,考虑为利奈唑胺所致血小板减少。

由于患者超高龄且合并诸多疾病,为预防出血,紧急输注血小板悬液10 U。

2011年2月28日复查血常规示血小板52×109/L,2011年3月2日复查血常规示血小板72×109/L。

利奈唑胺致血小板减少病例报告1例利奈唑胺是一种广谱的抗真菌药物,常用于治疗念珠菌感染等真菌相关疾病。

然而,近年来关于利奈唑胺引发血小板减少的报道越来越多。

本文通过报告一例利奈唑胺致血小板减少的临床病例,讨论其原因、诊断和治疗。

我院收治了一名62岁的女性患者,主诉出现多发性瘀斑和皮下出血,伴有乏力、头晕等症状。

该患者患有前列腺癌,正在接受化疗和放疗治疗,此次入院前亦使用了利奈唑胺治疗念珠菌感染。

体格检查发现患者的皮肤多处有明显瘀斑,并出现了几个直径约为1-3cm的皮下出血点。

血常规检查显示患者的血小板计数仅为40×10^9/L,明显低于正常范围。

在详细询问患者病史后,我们注意到在使用利奈唑胺后,患者的血小板计数开始下降。

于是,我们怀疑其血小板减少可能与利奈唑胺治疗有关。

为排除其他原因引起的血小板减少,我们进行了一系列相关检查。

血小板骨髓象显示患者的骨髓中有一定程度的血小板减少,而其他造血细胞数量正常。

骨髓穿刺检查未见异常增生或异常细胞。

除此之外,肝功能、肾功能、凝血功能等其他检查结果都在正常范围内。

因此,我们最终确定患者的血小板减少与利奈唑胺治疗有关。

在明确诊断后,我们立即停止了患者的利奈唑胺治疗,并给予了对症治疗。

患者接受了输血治疗,以提高血小板计数。

此外,我们还使用了克指胶囊增加患者的血小板释放。

在治疗过程中,我们密切监测了患者的血小板计数和相关临床症状。

经过几周的治疗,患者的血小板计数开始逐渐恢复,相关症状也有所缓解。

血小板减少是一种严重的副作用,可能导致出血风险增加。

对于使用利奈唑胺的患者,特别是那些具有其他因素使血小板计数下降的患者,应密切监测血小板计数,并及时调整治疗方案。

一旦发现血小板减少,应立即停药,并给予输血等对症治疗。

此外,临床医生还应加强对患者的教育,告知他们可能出现的不良反应,如皮下出血等,以便及时就医。

综上所述,我们报告了一例利奈唑胺致血小板减少的临床病例。

对于此类患者,需要提高警惕,及时发现和处理。