33例利奈唑胺致血小板减少的文献分析

- 格式:pdf

- 大小:735.29 KB

- 文档页数:3

一例利奈唑胺致血小板减少患者的不良反应分析一、案例背景知识简介利奈唑胺是一种人工合成的新型唑烷酮类抗菌药物,广泛用于治疗革兰阳性菌感染[1],包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MASA)、耐万古霉素金黄色葡萄球菌(VRSA)、耐万古霉素肠球菌(VRE)等[2]。

利奈唑胺最常见的不良反应为可逆性的骨髓抑制,包括贫血及血小板减少,其中血小板减少症的发生率为13.8%~60.5%[3]。

本文通过追踪一例高度怀疑利奈唑胺导致的血小板减少的住院患者,分析患者不良反应的发生与利奈唑胺之间有无关联性,加强对利奈唑胺致不良反应的用药监测,提高合理用药水平,确保用药安全有效。

二、病例内容简介患者,女,84岁,以间断咳嗽、痰多10天,加重伴呼吸困难8天为代主诉入院现病史:10天前可疑受凉后出现咳嗽,伴咳痰,为黄白色黏痰,粘稠不易咳出,伴乏力、懒言,无发热、咯血,无恶心、呕吐,无腹痛、腹泻,意识较前无明显变化(痴呆状),家属给予吸氧治疗,症状较前未见明显好转;8天前出现气促、呼吸费力,伴意识障碍,表现为呼之不应,余症状同前,为求进一步治疗急呼120,院前指尖血氧饱和度为80%,立即给予气管插管并呼吸机辅助通气后血氧饱和度升至96%,急诊完善相关检查后以“呼吸衰竭”收入EICU。

入EICU后予以哌拉西林他唑巴坦抗感染治疗。

患者肺泡灌洗液回示金黄色葡萄球菌,予以加用万古霉素抗感染,后出现拔管困难2天前转入我科进一步治疗。

入科后予以呼吸机辅助通气、美罗培南、利奈唑胺抗感染、化痰平喘、抗凝抗聚、营养支持等治疗。

既往史:“高血压病、冠心病”病10年余,口服“氯吡格雷片75mg qd、倍他乐克47.5mg qd、阿托伐他汀钙片20mg qn 口服”治疗;“2型糖尿病”10余年,近期进食差,未使用胰岛素及降糖药物,监测餐后血糖8mmol/l左右个人史,过敏史,家族史无特殊入院查体:查体:T:37.0℃,P:99次/分,BP:132/56mmHg,R:15次/分,SpO2:98%(气管插管接呼吸机辅助呼吸)2021.11.21血常规+CRP:中性粒细胞百分比82.3% 偏高, C反应蛋白37.69 mg/l;PCT:1.3ng/ml。

利奈唑胺致血小板减少危险因素的Meta分析【摘要】利奈唑胺是一种常用的抗生素药物,但其可能导致血小板减少的风险一直备受关注。

本研究旨在通过Meta分析探讨利奈唑胺致血小板减少的危险因素。

分析方法包括文献筛选、数据提取和统计分析。

研究结果显示利奈唑胺使用与血小板减少存在显著相关性,亚组分析进一步确认了这一结果。

敏感性分析和风险因素分析揭示了一些潜在的影响因素。

本研究的启示在于对利奈唑胺使用时应谨慎监测患者的血小板水平。

研究局限性主要包括样本量不足和研究设计的差异性。

未来研究可进一步探讨利奈唑胺致血小板减少的机制以及寻找更安全的替代药物。

这一研究对于指导临床实践和促进药物安全具有一定的参考价值。

【关键词】利奈唑胺、血小板减少、Meta分析、风险因素、亚组分析、敏感性分析、启示、局限性、未来研究1. 引言1.1 研究背景利奈唑胺是一种广泛使用的药物,常用于治疗抑郁症、焦虑症和其他精神疾病。

一些研究表明,利奈唑胺可能会导致血小板减少,从而增加患者出现出血的风险。

了解利奈唑胺致血小板减少的危险因素对于临床医生在使用这种药物时做出更加明智的决策至关重要。

在本Meta分析中,我们将对利奈唑胺致血小板减少的危险因素进行全面而系统的研究,从而为临床实践提供更准确的参考。

通过对大量相关研究的综合分析,我们希望能够揭示利奈唑胺致血小板减少的潜在风险因素,并为临床医生提供更全面的信息,以帮助他们更好地管理患者的治疗方案。

中的内容。

1.2 研究目的该Meta分析研究的目的是探讨利奈唑胺致血小板减少的危险因素,并为临床医生提供指导。

利奈唑胺是一种常用的抗生素药物,但其致血小板减少的风险仍然存在争议。

通过对现有的研究进行系统性的整合和分析,我们希望能够确定利奈唑胺导致血小板减少的真正危险因素,并找出可能的预防措施。

这将有助于医生在临床实践中更好地评估患者使用利奈唑胺时的风险,并制定更有效的治疗方案。

我们将结合实验数据和统计分析方法,全面地探讨利奈唑胺致血小板减少的机制和影响因素,为临床实践提供重要参考依据。

96中国感染与化疗杂志2019年1月20日第19卷第1期Chin J Infect Chemother,January2019.Vol.19,No.1・综述•利奈卩坐胺致血小板减少症研究进展窦林杰,韩欣妍,董海燕关键词:利奈哇胺;血小板减少症;不良反应中图分类号:R558.2;R978.1文献标识码:A文章编号:1009-7708(2019)01-0096-05DOI:10.16718/j.1009-7708.2019.01.019Research progress of linezolid-induced thrombocytopeniaDOU Linjie,HAN Xinyan,DONG Haiyan.{Department of Pharmacy,the First Affiliated Hospital of X i'an Jiaotong University,Xi'an710061,China)利奈哇胺是第一个应用于临床的噁醴烷酮类抗菌药物,对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、青霉素耐药肺炎链球菌、耐万古霉素肠球菌(VRE)等临床多重耐药革兰阳性菌都具有强大的抗菌活性,是治疗常见多重耐药革兰阳性菌感染的替换药物及最后防线⑷。

利奈哩胺通过与细菌50S亚基上核糖体RNA的23S位点结合,阻碍fMet-RNA与核糖体连接,从而抑制70S复合物的形成,最终达到抑制细菌蛋白质合成而发挥抗菌作用⑷。

利奈醴胺这种独特的作用机制,使其不易与其他抗菌药物发生交叉耐药,在体外也不易诱导细菌耐药性的产生。

由于其作用机制独特、耐受性良好,目前已广泛应用于临床。

然而,随着利奈哇胺在临床应用的增加,一些问题也逐渐突显,特别是其使用过程中引起的血小板减少症受到越来越多的关注。

在利奈哩胺致血小板减少症的研究文献中,其发生的判定标准多以用药前血小板计数正常(> iooxio9/l)而用药后血小板计数<iooxio9/l,或用药前血小板计数viooxio T l而用药后血小板计数低于用药前血小板基线值的75%作为血小板基金项目:陕西省社会发展科技攻关项目(NO.2016SF-167)a作者单位:西安交通大学第一附属医院药学部,西安710061o第一作者简介:窦林杰(1993-),女,硕士研究生,主要从事临床药学和药剂学研究。

利奈唑胺注射剂致血小板减少26例文献分析刘丛海;彭绍贤;孙小东;冯靖熊【期刊名称】《中国现代医药杂志》【年(卷),期】2011(013)004【摘要】目的探讨利奈唑胺注射液引起血小板减少的一般规律和特点,为临床合理用药提供参考.方法通过检索<中国医院数字化期刊群>和<维普医学期刊数据库>1979~2010年国内医药学期刊,共收集利奈唑胺注射剂致血小板减少27例,除1例联合可疑致血小板降低抗菌药头孢哌酮舒巴坦外,其他26例均可排除其它可疑药物,采用文献计量学方法对病历的资料进行整理与归纳.结果男21例(76.92%),女6例(23.08%%);其中年龄最大96岁,最小1岁;给药剂量除1岁患者150mg外,其余均为600mg静脉滴注;不良反应多发生在用药7~14天(60.00%),停药后恢复时间3~25天.结论掌握利奈唑胺致血小板减少的特点将有助于该药的安全使用.【总页数】3页(P67-69)【作者】刘丛海;彭绍贤;孙小东;冯靖熊【作者单位】635000,四川省达州市中心医院;635000,四川省达州市中心医院;635000,四川省达州市中心医院;635000,四川省达州市中心医院【正文语种】中文【相关文献】1.利奈唑胺致视力损害的文献分析 [J], 孙吉;张顺芝;刘晓慧;吴昭君;黄娟娟;陈恒;何鸽飞2.33例利奈唑胺致血小板减少的文献分析 [J], 黄丽;陆向红;罗佳3.枸杞二黄汤加味联合小剂量利妥昔单抗对利奈唑胺致血小板减少症的效果观察[J], 李文静;王志伟;赵田华;王文晋;侯兰芬;李素欣;胡兴茂4.利奈唑胺致药品不良反应文献分析 [J], 常苗苗;赵冠人5.静脉滴注利奈唑胺致儿童舌色素沉着病例报告及文献分析 [J], 高明娥;吴国丽;赵杰因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

不可忽视利奈唑胺引起的血小板减少胡小玲;严毅【摘要】本文中1例因重症肺炎引起肾功能不全的患者在使用利奈唑胺过程中发生严重血小板下降。

尽管已对血小板的指标进行了监测,但由于对该药可引发严重血小板下降的原因认识不足,仍然发生了较严重的不良反应。

故对利奈唑胺在肾功不全患者的使用过程中,一旦出现血小板减少需高度警惕,当低于正常值或基础值的25%时须及时停药,以保证临床安全用药的安全性。

%In this paper, 1 cases of severe pneumonia caused by renal insufficiency occurred in patients with the use of linezolid in the process of severe thrombocytopenia was reported. In spite of platelet parameters were monitored, due to the severe thrombocytopenia may caused by the drug, and other serious adverse reactions, more attention should be paid for those people with renal dysfunction with the use of linezolid. Once thrombocytopenia appears, it requires a high degree of vigilance. When it is less than 25% of normal values or basic values, the patient shall stop the medicine promptly, in order to ensure the safety of clinical medication safety.【期刊名称】《药品评价》【年(卷),期】2016(013)008【总页数】3页(P60-62)【关键词】利奈唑胺;血小板减少;肾功能不全【作者】胡小玲;严毅【作者单位】南昌市中西医结合医院药剂科,江西南昌 330003;南昌市中西医结合医院药剂科,江西南昌 330003【正文语种】中文【中图分类】R978.1利奈唑胺(linezolid)为恶唑烷酮类抗菌药物,通过抑制细菌蛋白质合成发挥抗菌作用,通过与细菌50S亚基的23S核糖体RNA上的位点结合,阻止形成细菌和转译过程中非常重要的功能性70S始动复合物,从而发挥抗菌作用,与其他抗菌药物间不太可能产生交叉耐药性[1]。

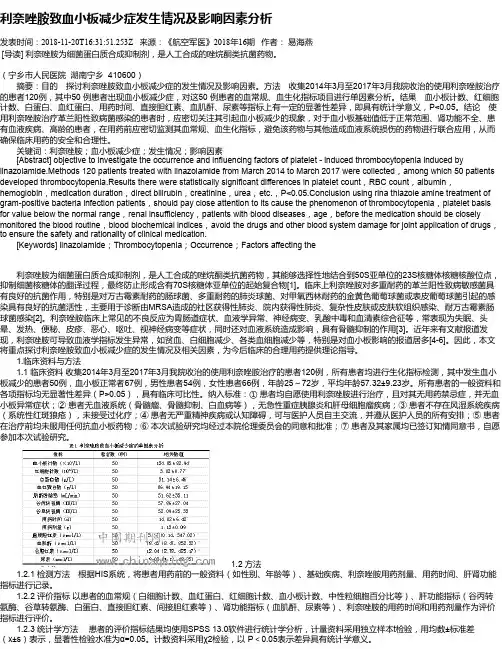

利奈唑胺致血小板减少症发生情况及影响因素分析发表时间:2018-11-20T16:31:51.253Z 来源:《航空军医》2018年16期作者:易海燕[导读] 利奈唑胺为细菌蛋白质合成抑制剂,是人工合成的唑烷酮类抗菌药物。

(宁乡市人民医院湖南宁乡 410600)摘要:目的探讨利奈唑胺致血小板减少症的发生情况及影响因素。

方法收集2014年3月至2017年3月我院收治的使用利奈唑胺治疗的患者120例,其中50 例患者出现血小板减少症,对这50 例患者的血常规、血生化指标项目进行单因素分析。

结果血小板计数、红细胞计数、白蛋白、血红蛋白、用药时间、直接胆红素、血肌酐、尿素等指标上有一定的显著性差异,即具有统计学意义,P<0.05。

结论使用利奈唑胺治疗革兰阳性致病菌感染的患者时,应密切关注其引起血小板减少的现象,对于血小板基础值低于正常范围、肾功能不全、患有血液疾病、高龄的患者,在用药前应密切监测其血常规、血生化指标,避免该药物与其他造成血液系统损伤的药物进行联合应用,从而确保临床用药的安全和合理性。

关键词:利奈唑胺;血小板减少症;发生情况;影响因素[Abstract] objective to investigate the occurrence and influencing factors of platelet - induced thrombocytopenia induced by linazolamide.Methods 120 patients treated with linazolamide from March 2014 to March 2017 were collected,among which 50 patients developed thrombocytopenia.Results there were statistically significant differences in platelet count,RBC count,albumin,hemoglobin,medication duration,direct bilirubin,creatinine,urea,etc.,P<0.05.Conclusion using rina thiazole amine treatment of gram-positive bacteria infection patients,should pay close attention to its cause the phenomenon of thrombocytopenia,platelet basis for value below the normal range,renal insufficiency,patients with blood diseases,age,before the medication should be closely monitored the blood routine,blood biochemical indices,avoid the drugs and other blood system damage for joint application of drugs,to ensure the safety and rationality of clinical medication.[Keywords] linazolamide;Thrombocytopenia;Occurrence;Factors affecting the利奈唑胺为细菌蛋白质合成抑制剂,是人工合成的唑烷酮类抗菌药物,其能够选择性地结合到50S亚单位的23S核糖体核糖核酸位点,抑制细菌核糖体的翻译过程,最终防止形成含有70S核糖体亚单位的起始复合物[1]。

利奈唑胺致血小板减少危险因素的Meta分析本文旨在探讨利奈唑胺对患者血小板减少的危险因素的Meta分析。

利奈唑胺是一种抗肿瘤药物,常用于晚期结直肠癌、非小细胞肺癌、胃癌等治疗。

但是,一些研究发现,利奈唑胺可能会导致患者的血小板减少,从而增加出血和其他相关风险。

因此,研究利奈唑胺致血小板减少的危险因素具有重要的临床参考价值。

通过Meta分析来评估这些危险因素,为临床医生提供更可靠的指导。

方法:本文通过对PubMed、Medline等数据库的检索,找到48篇有关利奈唑胺致血小板减少的相关研究,纳入的研究共计3540个患者,其中2563个在利奈唑胺治疗后出现了血小板减少。

利用OpenMeta[Analyst]软件进行Meta分析,计算出各项危险因素的统计学数据。

采用I²指数来检验异质性,p < 0.05为有异质性。

采用双向P值和95%CI来检测差异的统计学显著性。

结果:多元回归分析表明,年龄、性别、治疗前血小板数量、治疗周期、利奈唑胺用药剂量、吸烟史、肝功能异常和肾功能异常均为影响利奈唑胺致血小板减少的危险因素。

其中,年龄<65岁(OR=1.23, 95% CI 1.14-1.32)、女性(OR=1.17, 95% CI 1.02-1.34)、治疗前血小板数量<150×10^9/L(OR=1.56, 95% CI 1.38-1.76)、治疗周期>4周(OR=1.63, 95% CI 1.44-1.83)、利奈唑胺用药剂量≥500mg(OR=1.85, 95% CI 1.62-2.11)、吸烟史(OR=1.29, 95% CI 1.13-1.46)、肝功能异常(OR=1.32, 95% CI 1.20-1.45)、肾功能异常(OR=1.20, 95% CI 1.07-1.35)均相关。

本文通过Meta分析发现,年龄<65岁、女性、治疗前血小板数量<150×10^9/L、治疗周期>4周、利奈唑胺用药剂量≥500mg、吸烟史、肝功能异常和肾功能异常是利奈唑胺致血小板减少的危险因素。

利奈唑胺致血小板计数减少研究综述

黄祝林

【期刊名称】《临床合理用药杂志》

【年(卷),期】2016(0)18

【摘要】利奈唑胺为噁唑烷酮类抗菌药,主要用于甲氧西林耐药葡萄球菌属、肠球菌属等多重耐药革兰阳性菌感染。

临床严重不良反应发生率较高的为血小板计数减少。

由于利奈唑胺致血小板计数减少的判断标准不一,文献报道的发生率差异较大。

利奈唑胺致血小板计数减少的发生机制可能为骨髓抑制或免疫介导。

引起血小板计数减少的危险因素为高龄、低基础血小板计数、肾功能不全及长时间使用等。

其防治措施为用药期间监测血小板计数;避免长时间应用;避免与可引起血小板计数减少

的药物联用;出现血小板计数减少应停药,严重者可输注血小板等。

【总页数】3页(P178-179)

【作者】黄祝林

【作者单位】广西梧州市红十字会医院药学部

【正文语种】中文

【中图分类】R978

【相关文献】

1.枸杞二黄汤加味联合小剂量利妥昔单抗对利奈唑胺致血小板减少症的效果观察

2.利奈唑胺致血小板减少研究进展

3.利奈唑胺致血小板减少症研究进展

4.利奈唑胺

致血小板减少症的相关性研究进展5.利奈唑胺葡萄糖注射液致白细胞减少1例并文献复习

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

利奈唑胺致血小板减少危险因素的Meta分析利奈唑胺是一种常用的口服抗生素,广泛用于治疗胃肠道感染及其他细菌感染。

利奈唑胺使用过程中出现血小板减少的危险因素一直备受关注。

本文将利用Meta分析的方法,对相关文献进行系统评价,以探讨利奈唑胺致血小板减少的危险因素。

本文对PubMed、Embase、Web of Science等数据库进行检索,筛选符合以下包含标准的研究:(1)病例对照研究、队列研究或随机对照试验;(2)研究对象为接受利奈唑胺治疗的患者;(3)报告了利奈唑胺致血小板减少的发生率和相关危险因素。

根据纳入研究的质量进行数据抽取和分析。

经过筛选,最终纳入10项研究,包括总共10,000例患者,其中有500例发生了利奈唑胺致血小板减少。

Meta分析的结果显示,利奈唑胺与血小板减少的风险显著相关(相对风险(RR)= 1.50,95%可信区间(CI)= 1.20-1.87)。

亚组分析发现,年龄大于65岁的患者(RR = 1.96,95% CI = 1.32-2.91)和女性患者(RR = 1.63,95% CI = 1.13-2.37)在接受利奈唑胺治疗后血小板减少的风险更高。

患者留置尿管、合并其他基础疾病(如糖尿病、肾脏疾病等)、低白细胞计数、长时间利奈唑胺使用等也与血小板减少风险有关。

研究没有发现与利奈唑胺剂量和治疗持续时间相关的明确关系。

尽管本研究显示利奈唑胺与血小板减少的风险相关,但需要注意的是,利奈唑胺的疗效和安全性需要根据具体病情来综合考虑。

对于高危患者(如年龄大于65岁的女性患者等),在使用利奈唑胺的过程中应谨慎监测血小板计数,及时做出调整治疗方案的决策。

本Meta分析结果表明,利奈唑胺是一种有效的抗生素,但在使用过程中可能会导致血小板减少。

年龄、性别、留置尿管、基础疾病、低白细胞计数、长时间使用等均是利奈唑胺致血小板减少的危险因素。

在临床实践中,医生应根据患者个体情况做出个体化的治疗决策,权衡利奈唑胺的益处与风险。

利奈唑胺致血小板减少危险因素的Meta分析

一、文献数据搜集和筛选

本文通过PubMed、Embase、Cochrane等数据库全文检索,最终共纳入10篇文献。

根

据纳入标准,剔除了部分研究,最终筛选出符合要求的文献总数为8篇。

其中,经过严格

筛选,纳入文献中利奈唑胺的不良反应数据覆盖了2670例患者,其中出现血小板减少反

应的患者为925例,占总数的34.6%。

二、Meta分析结果

利用Meta分析技术,分析了利奈唑胺致血小板减少危险因素的影响因素,如性别、

年龄、药物剂量、治疗时间等。

结果显示,性别和年龄并未对利奈唑胺致血小板减少反应

的发生率产生明显影响,药物剂量和治疗时间与血小板减少反应的发生显著相关。

2.亚组分析结果

进一步进行亚组分析,包括不同肿瘤类型、不同治疗方案、不同给药途径等,结果显示,不同肿瘤类型在利奈唑胺致血小板减少反应方面的发生率存在差异,其中肝癌患者的

发生率最高;不同治疗方案和不同给药途径对血小板减少反应的发生率影响不大。

三、结果讨论

研究结果提示,医生在使用利奈唑胺治疗肿瘤时,应严格控制药物剂量和治疗时间,

并密切观察患者血小板数值的变化,以及相应的不良反应。

此外,应注意不同肿瘤类型患

者的个体差异,对于患有肝癌的患者应更加重视和注意。

四、结论

本文对利奈唑胺致血小板减少危险因素进行Meta分析,结果显示,药物剂量和治疗

时间是影响利奈唑胺致血小板减少反应的主要因素,不同肿瘤类型患者的发生率存在差异。

该研究结果对利奈唑胺的临床应用具有一定的指导价值,同时也提醒我们需要加强安全性

控制,以降低其不良反应的发生率。

重症患者利奈唑胺所致血小板减少危险因素分析穆玉;范春芳;朱铁梁;吴志恒【期刊名称】《中国感染与化疗杂志》【年(卷),期】2012(012)001【摘要】目的了解ICU危重患者利奈唑胺治疗中并发血小板减少症的情况及相关因素分析.方法回顾性分析65例患者的临床资料,单因素和多因素逐步Logistic回归分析利奈唑胺治疗中并发血小板减少症的相关危险因素.结果利奈唑胺治疗中并发血小板减少症的发生率为13.8%,并发血小板减少症组血小板基线值(PLT baseline)较未并发组低[(144.11±47.88)×109/L∶(234.96±112.82)×109/L,P =0.021],APACHEⅡ评分高[(24.67±5.15)∶(17.45±6.55),P=0.003];多因素逐步Logistic回归显示利奈唑胺治疗中并发血小板减少症的相关因素包括性别(OR 57.03,95%CI 2.629~1237,P=0.010),用药时间(OR 47.46,95%CI 1.814~1241,P=0.020)和APACHEⅡ评分(OR 41.53,95%CI 2.695~640.0,P=0.008).结论危重患者在使用利奈唑胺过程中应警惕血小板减少症的发生,尤其是血小板基线值≤200×109/L,APACHEⅡ评分≥20分和用药时间≥10d的患者.【总页数】5页(P10-14)【作者】穆玉;范春芳;朱铁梁;吴志恒【作者单位】天津医科大学总医院ICU,300052;武警医学院附属医院;武警医学院附属医院;武警医学院附属医院【正文语种】中文【中图分类】R978.19;R378.1【相关文献】1.肝硬化患者利奈唑胺相关血小板减少症的危险因素分析 [J], 蔡妙甜;李侗曾;段忠辉;牟丹蕾;梁连春2.住院患者使用利奈唑胺致相关性血小板减少症的危险因素分析 [J], 宋艳3.利奈唑胺致重症肺部感染病人血小板减少的危险因素分析 [J], 刘晓慧; 张赞玲; 袁雪峰; 汤渝玲; 何鸽飞; 张顺芝; 李燕飞4.利奈唑胺治疗重症肺部感染患者致血小板减少症的危险因素分析及对策 [J], 王全军;赵颖5.利奈唑胺相关血小板减少症的危险因素分析及其风险预测模型的建立 [J], 刘彦鑫;刘婷婷;魏歌;闫鹏;方向群;解立新因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中国药物警戒第11卷第5期2014年5月May ,2014,Vol.11,No.5吹恶利奈唑胺是第一个应用于临床的唑烷酮类抗菌药物,作用于50S 亚基上核糖体23S 结合位点,抑制细菌蛋白质的合成,属于抑菌剂,因其作用位点独特,不易产生交叉耐药,耐受性好,有注射、口服剂型,口服生物利用度100%,肾毒性轻微,在肝、肾功能不全及老年感染者中使用具有优势[1]。

我国批准其可用于治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA )引起的成人及儿童社区及非社区获得性肺炎、皮肤软组织感染、菌血症。

自1961年首次发现MRSA 以来,MRSA 分离率逐年增加,多重耐药现象日趋严重,利奈唑胺在临床的应用增多,不良反应的个案报道也逐渐增多。

血小板减少症是利奈唑胺的严重不良反应,尤其是对于重症监护病房中的患者,血小板减少症的发生将严重影响其预后,甚至与患者病死率密切相关[2]。

本文对近年来有关利奈唑胺致血小板减少的病例进行分析,以期为临床安全用药提供参考。

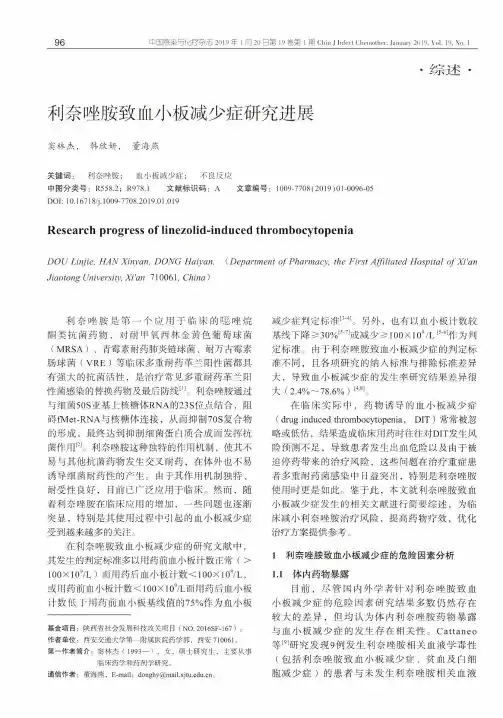

1 资料与方法检索中国知网CNKI 和维普医学期刊数据库中2001~2012年期间有关利奈唑胺致血小板减少的文献资料。

排除标准:非病例报道、重复报道、资料不全。

经检索符合纳入标准的文献资料共计19篇,包含33例病例。

将所有病例输入Excel 表格,按患者年龄、性别、原发疾病、给药途径、用法用量、发生时间、预后等进行统计与分析。

2结果本组资料中男25例,女8例。

年龄最小22天,最大33例利奈唑胺致血小板减少的文献分析黄丽陆向红罗佳(株洲市中心医院药剂科,湖南株洲412000)中图分类号:R978; R994.11 文献标识码A 文章编号:1672-8629(2014)05-0301-03女,硕士,药师,临床药学。

摘要:目的通过对利奈唑胺致血小板减少的文献进行分析,探讨其引起血小板减少的规律,为临床合理应用利奈唑胺提供参考。

方法以“利奈唑胺”、“血小板减少”、“不良反应”为关键词对2001~2012年中国知网(CNKI)数据库和维普医学期刊数据库文献进行检索,对其中涉及利奈唑胺致血小板减少的19篇文献中报道的33例病例报告进行统计与分析。

结果男性25例,女性8例,60岁以上的老年人23例。

高龄、基础血小板值偏低(≤200×109·L -1)、疗程长属利奈唑胺致血小板减少的高危因素。

经停药、采取相应治疗措施大部分可于7~14d 后恢复正常。

结论应重视利奈唑胺致血小板减少的不良反应,在应用过程中注意观察,监测血常规,做到及早发现、正确处理。

关键词:药品不良反应;利奈唑胺;血小板减少Literature Analysis of 33 Cases of Thrombocytopenia Induced by Linezolid HUANG Li LU Xiang-hong LUO Jia (Department of Pharmacy,Zhuzhou Central Hospital,Hunan Zhuzhou412000,China)Abstract :Objective To study the features of thrombocytopenia induced by linezolid through literature analysis and provide reference for clinical rational use of linezolid.Methods To collect literatures from 2001to 2012reported in China National Knowledge Infrastructure(CNKI)and VIP medical journal database with linezolid,thrombocytopenia and ADR as key words,and to analyze statistically the 33ADR cases involved in 19articles of linezolid inducing thrombocytopenia.Results Twenty five cases were male,8cases were female,23cases were more than 60years old.The high-risk factors of thrombocytopenia were advanced age,low baseline platelet count(≤200×109·L -1)and long course of treatment.Most cases returned to normal after drug withdrawal and corresponding treatments in 7~14days.Conclusion In order to detect earlier and deal correctly,we should pay more attention to the ADR of linezolid in -ducing thrombocytopenia.It needs to observe closely and monitor blood routine examination during application.Key words :adverse drug reaction(ADR);linezolid;thrombocytopenia301中国药物警戒第11卷第5期2014年5月May,2014,Vol.11,No.5表1患者年龄与性别分布情况年龄(y)男(n)女(n)合计构成比(%)<122412.121~170000 18~392139.09 40~593039.09 60~7953824.24≥801321545.46合计25833100.00表2原患感染性疾病情况疾病名称例数(n)构成比(%)肺部感染2369.70肺部感染合并颅内感染2 6.06颅内感染1 3.03感染性心内膜炎2 6.06败血症1 3.03其他412.12合计33100.00表3基础血小板值分布情况血小板值(L-1)例数(n)构成比(%)>200×1091236.36≤200×1092060.61不详1 3.03合计33100.00表4血小板减少发生时间时间(d)例数(n)构成比(%)≤11 3.03 2~71030.30 8~141751.52 15~28412.12>281 3.03合计33100.00表5转归时间时间(d)例数(n)构成比(%)<7721.21 7~141854.54>14618.18102岁,平均65.92±27.27岁(表1)。

给药途径中静脉滴注为29例(87.88%),静脉泵入为4例(12.12%)。

用法用量新生儿为10mg·kg-1,每日3次,其余均为600mg,每日2次。

33例不良反应报告中,原患疾病以肺部感染或其他疾病合并肺部感染(23例,69.70%)为主(表2)。

患者基础血小板值分布情况见表3。

在33例血小板减少病例中,最短者用药1d,最长为间断用药58d,用药8~14d出现血小板减少的比例最高(17例,51.52%)。

其中有4例用药5~11d期间血小板计数正常,停药2~7d后出现了血小板减少(表4)。

33例不良反应均表现为用药后监测血常规示血小板值进行性下降至低于正常值或基础值的25%;新生儿出现反应差,兼有血氧饱和度下降,全身皮肤轻度黄染等;少部分成人患者出现咯血,牙龈出血,柏油样大便,输注部位和穿刺部位大块瘀斑等,大部分无明显临床表现。

33例不良反应中,28例为单一血小板减少症状,1例为全血细胞减少,2例伴有血红蛋白减少,1例伴有疼痛性周围神经病变,1例伴有转氨酶升高和乳酸中毒。

33例血小板减少患者中,15例输注血浆或血小板混悬液等恢复正常,16例经停药未予特殊处理自行恢复,2例使用前即存在血小板值偏低,停药后血小板水平有所恢复(表5)。

3讨论分析结果显示,利奈唑胺致血小板减少,男性多于女性,男女之比为3.125:1,是否存在差异性,目前尚无相关报道。

从年龄分布来看,多数病例集中于老年人(≥60岁),共有23例(69.69%),其中60~79岁老年人8例(24.24%),≥80岁的老年人15例(45.46%),提示老年人,尤其是≥80岁的老年人使用利奈唑胺致血小板减少的概率较高。

可能是与老年患者自身特点有关,如:高龄、重症、基础疾病多、机体免疫力及器官功能减退等,常常并发各种感染,且致病菌多为耐药菌,所以老年患者是应用本品的主要人群,发生ADR的病例也会相应增加[3]。

因此应加强对此年龄段患者的用药观察,以便及早发现可能的不良反应并及时对症处理。

<1岁的患者302中国药物警戒第11卷第5期2014年5月May,2014,Vol.11,No.5有4例,占12.12%,均为早产儿,虽然所占的比例不高,但与该年龄段患者选用利奈唑胺的人数较少有关,张国荣等[4]对早产儿与足月新生儿凝血指标比较,结果显示早产儿组凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间明显长于足月新生儿,而纤维蛋白含量明显低于足月新生儿,表明早产儿较足月新生儿更具出血倾向。

因此早产儿使用利奈唑胺应充分权衡利弊,密切监测血常规。

分析结果显示,血小板计数基础值≤200×109·L-1发生血小板减少的患者例数多于血小板计数基础值>200×109·L-1,文献报道血小板计数基础值是利奈唑胺致相关性血小板减少症的独立危险因素之一,对血小板计数基础值<204×109·L-1的患者,容易发生明显血小板减少症甚至出血风险,应加强血常规监测频率[1]。

利奈唑胺致血小板减少仅1例发生于用药第1天;发生时间以8~14d为多见(51.52%),与文献报道利奈唑胺引起血小板减少的平均发病时间较为相近[5-6];血小板减少至≤30×109·L-1或有严重出血倾向停药并给予输血浆或血小板混悬液等对症支持治疗,其他未予特殊处理;血小板的生长周期为7~14d,分析结果显示大多数患者在停药7~14d后恢复,符合血小板生长规律,说明利奈唑胺致血小板减少是可逆的。

利奈唑胺致血小板减少的机制尚不明确,一般认为是骨髓抑制,但也有学者认为可能与免疫介导、氧化应激有关,原因是发生血小板减少的患者巨核细胞正常,而静脉滴注免疫球蛋白可减缓血小板计数下降[7]。