日本文学翻译家林少华的翻译观

- 格式:pdf

- 大小:486.71 KB

- 文档页数:7

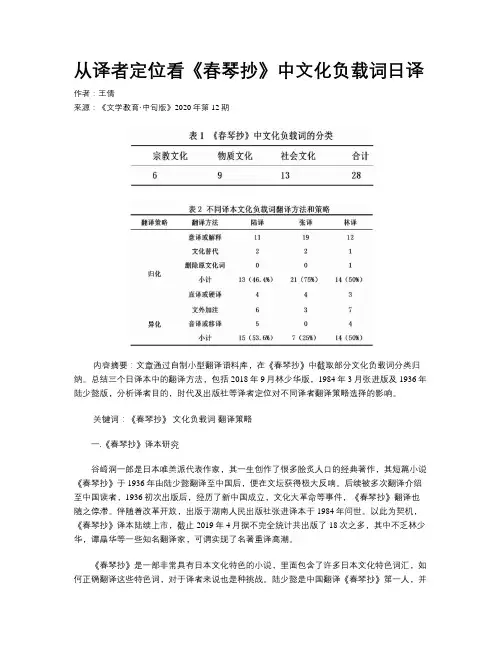

从译者定位看《春琴抄》中文化负载词日译作者:王倩来源:《文学教育·中旬版》2020年第12期内容摘要:文章通过自制小型翻译语料库,在《春琴抄》中截取部分文化负载词分类归纳。

总结三个日译本中的翻译方法,包括2018年9月林少华版,1984年3月张进版及1936年陆少懿版,分析译者目的,时代及出版社等译者定位对不同译者翻译策略选择的影响。

关键词:《春琴抄》文化负载词翻译策略一.《春琴抄》译本研究谷崎润一郎是日本唯美派代表作家,其一生创作了很多脍炙人口的经典著作,其短篇小说《春琴抄》于1936年由陆少懿翻译至中国后,便在文坛获得极大反响。

后续被多次翻译介绍至中国读者,1936初次出版后,经历了新中国成立,文化大革命等事件,《春琴抄》翻译也随之停滞。

伴随着改革开放,出版于湖南人民出版社张进译本于1984年问世。

以此为契机,《春琴抄》译本陆续上市,截止2019年4月据不完全统计共出版了18次之多,其中不乏林少华,谭晶华等一些知名翻译家,可谓实现了名著重译高潮。

《春琴抄》是一部非常具有日本文化特色的小说,里面包含了许多日本文化特色词汇,如何正确翻译这些特色词,对于译者来说也是种挑战。

陆少懿是中国翻译《春琴抄》第一人,并且从译本文字排版来看,模仿日语竖体排版,字体也采取了繁体,语言晦涩难懂。

张进的译本语言偏古风,多用四字语,行文流畅,深受读者欢迎。

林少华译本语言通俗易懂,善用四字唯美语言。

笔者通过检索中国知网(CIKI),并没有发现与译本相关的研究,在豆瓣中查询些许译本评论,亦褒贬不一。

本文以这三个版本为语料,按照文化特色词分类方法,分析不同译本的文化负载词翻译策略,并探索影响翻译策略的原因。

二.文化负载词的分类及翻译在一个社会中最能承载及体现社会文化的词被称为文化负载词。

人类的文化生活涉及各个方面,种类繁多。

奈达把翻译中涉及的文化因素分为五类,即:“生态文化,语言文化,宗教文化,物质文化和社会文化”。

林少华与译文对比《林少华与译文对比》咱先得有个原文才能做这个林少华译文的对比呀。

不过呢,我可以先给你举个例子,假设原文是夏目漱石的《我是猫》里的一段:“吾辈は猫である。

名前はまだない。

”林少华的译文风格可能会比较独特,他可能会这样翻译:“我乃猫也,尚无名字。

”那我按照日常口语化的方式来翻译呢,就会是:“我是一只猫,还没有名字呢。

”出处就是夏目漱石的《我是猫》。

你看啊,林少华的译文保留了一种古雅的感觉,有点像文言文和白话文过渡时期的那种风格,“吾辈”“乃”这些词都很有那种老派的文学味道。

而我的译文呢,就特别直白,就像咱们平常唠嗑一样。

再比如说,如果原文是“月がきれいですね。

”(假设这是一句日语原文,来自于日常对话)林少华要是翻译,也许会是“月之皎洁哉。

”之类比较有韵味的句子。

我翻译的话就是:“月亮可真好看呀。

”出处就是日常的日语会话场景。

林少华的译文往往会带有他自己独特的文学审美,他可能会把一些外语的表达通过自己的理解,用一种比较中式古典的风格呈现出来。

这种风格对于喜欢那种带有文化底蕴、文辞优美的读者来说是很有吸引力的。

而我这种口语化的译文呢,就更接地气,更适合那些想要快速理解原文大概意思,想要那种轻松阅读感觉的读者。

比如说对于一个刚开始学外语,想要通过看译文来理解原文内容的人来说,我这种大白话的译文就很友好。

不会被那些有点晦涩的词给拦住,能够很顺畅地就明白原文大概是在说个啥。

要是原文是英语的,像“Time is a great teacher but unfortunately it kills all its pupils.”林少华可能会翻译成“时光乃伟大之师,然不幸者,其弑尽弟子。

”我就会说:“时间是个很棒的老师,可不幸的是,它把所有学生都给耗没了。

”出处可以说是英语的谚语或者哲理句子。

林少华的译文就像是给原文穿上了一件中式的古典长袍,很有文化气息。

我的译文就像是给原文换上了一套休闲装,简单又舒适,让人一看就懂。

- 228-校园英语 / 翻译研究“远游房间”的一角——《挪威的森林》林少华译本中明喻的翻译大连大学/纪龙阳【摘要】中日一衣带水,文化交流也不停歇尤其兴盛的就是小说的流传。

日本作家村上春树的小说 《挪威的森林》在中国影响颇深。

这部小说在中国大陆传播最广泛的译文要属林少华先生的译本。

其中比喻的修辞在《挪》中运用颇多且传神,因此在翻译中如何译好比喻句,对于翻译这篇小说来说,是一个重大课题。

以往的分析都集中在翻译手法层面,本文通过韦努蒂(Venuti)的归化异化翻译策略,对林氏翻译中的比喻句进行分析,从而归纳出中日文学翻译方面的有益经验。

【关键词】挪威的森林 归化 异化 林少华 韦努蒂一、引言提到日本当代文学,不可能绕开村上春树,而在村上春树作品当中,首屈一指的就是《挪威的森林》(以下简称“《挪》”)。

《挪》自1987年在日本问世以来,截止2017年在日销售量已突破2000余万册,是日本销售总量最大的书籍,在日本以往的小说销售记录中,居于榜首的司马辽太郎和渡边淳一加载一起的销量也不及村上春树的一般(一九九六年统计)。

在中国甚至出现了“村上春树现象”、“《挪威的森林》现象”。

而《挪》得已在中国广泛传播,和它良好的中国译文也密不可分。

在中国,出现了赖明珠、林少华、叶惠的三种译本,其中以林少华译本(以下简称“林译”)最受欢迎,深得读者喜爱。

林译版截止2014年,出版量突破了200余万册。

北师大学者王向远在《二十世纪中国的日本翻译文学史》中有这样的评价:“可以说,村上春树在我国的影响,很大程度依赖于林少华译文的精彩。

”该小说讲述了渡边、直子、绿子三人的爱情纠葛,表达出青年一代的内心世界,同时也给孤独、迷茫的内心点亮一盏明灯。

小说情节虽简单易懂,却寓意深刻,这要归功于村上春树传神的比喻修辞的运用。

林少华凭借自己妙笔生花的文采和村上相似的性格内心,从而准确把握作者的内心世界,对比喻的翻译不仅拿捏准确且语言表达充满诗情画意,从而大大增加了小说的可读性。

日本文学作品中文译本翻译方式对比研究作者:王梦雨蒋苇苇来源:《文学教育》 2019年第8期王梦雨蒋苇苇内容摘要:《挪威的森林》是由日本著名作家村上春树所著,原版首版于1987年在日本发行,距今已有30余年,却仍在热销中。

无论是台湾还是大陆,这本书都很受读者欢迎。

对该小说进行翻译的有众多版本,其中影响最深也就是最主流的译本有两个,一是由林少华翻译,上海译文出版社出版的译本,还有一本是由赖明珠翻译,台湾时报文化出版社出版的译本。

由于两人翻译风格以及所运用的方式不同,这两种译本一直存在争议,译本的受众群体也存在很大的差距。

本文从文学翻译方式的角度出发,主要对比研究林少华译本与赖明珠译本在直译与意译以及增译与减译的运用的方面的不同。

关键词:直译与意译增译与减译译本对比一.文学翻译的原则及方式《三省堂スーパー大辞林》中将“翻译”一词解释为“ある言語で表現されている文を,他の言語になおして表現すること。

また、その文。

反訳”即把用某种语言表达的文章改成用其他语言表达,亦指这种改用其他语言表达的文章。

文学翻译与应用文翻译不同,有其自身的特点。

茅盾曾言,文学翻译是使读者在读译文的时候能够像读原作时一样得到启发、感动和美的感受。

因此,在翻译过程中,文学翻译必须保有原始风格的特点,需要鲜明的形象、优美的形式、典雅与习俗的和谐、丰富的词与情、形式和精神的完美。

在翻译中,存在着多种方法。

其中最常用的就是直译与意译,增译与减译。

直译是指在翻译的时候尽可能的保持原作的语言方式,包括语言、比喻的手段、句子的结构等,与此同时,也要保证语言通顺、简单易懂。

意译,是对原文意义的翻译,只要求表达原文的主旨,而不注重细节,只需要翻译自然流畅。

增译法是指译者在原文基础上增加一些相关内容,使读者能够更好地理解原文。

减译法是指在充分表达原文意义的情况下省略一些句子或单词,使得翻译更真实,更易于读者理解。

二.《挪威的森林》原作及主流译本、译者《挪威的森林》是一部现实主义长篇小说,由村上春树在1986-1987年间创作。

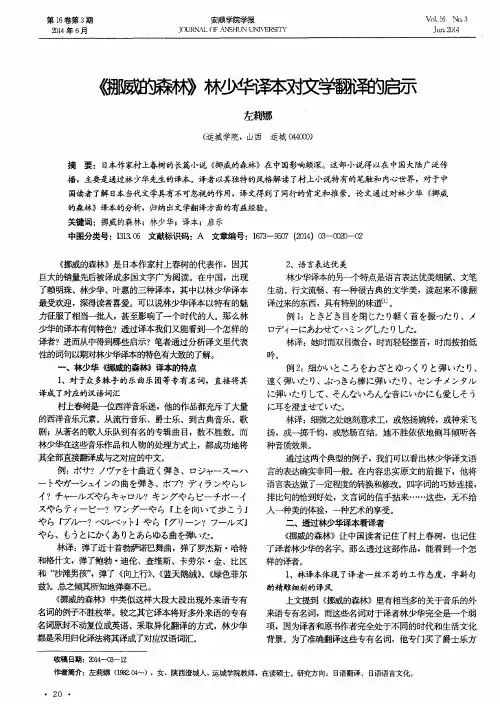

《挪威的森林》林少华译本对文学翻译的启示左莉娜【摘要】日本作家村上春树的长篇小说《挪威的森林》在中国影响颇深.这部小说得以在中国大陆广泛传播,主要是通过林少华先生的译本.译者以其独特的风格解读了村上小说特有的笔触和内心世界,对于中国读者了解日本当代文学具有不可忽视的作用,译文得到了同行的肯定和推崇.论文通过对林少华《挪威的森林》译本的分析,归纳出文学翻译方面的有益经验.【期刊名称】《安顺学院学报》【年(卷),期】2014(016)003【总页数】2页(P20-21)【关键词】挪威的森林;林少华;译本;启示【作者】左莉娜【作者单位】运城学院,山西运城044000【正文语种】中文【中图分类】I313.06《挪威的森林》是日本作家村上春树的代表作,因其巨大的销量先后被译成多国文字广为阅读。

在中国,出现了赖明珠、林少华、叶惠的三种译本,其中以林少华译本最受欢迎,深得读者喜爱。

可以说林少华译本以特有的魅力征服了相当一批人,甚至影响了一个时代的人。

那么林少华的译本有何特色?透过译本我们又能看到一个怎样的译者?进而从中得到哪些启示?笔者通过分析译文里代表性的词句以期对林少华译本的特色有大致的了解。

一、林少华《挪威的森林》译本的特点1、对于众多棘手的乐曲乐团等专有名词,直接将其译成了对应的汉语词汇村上春树是一位西洋音乐迷,他的作品都充斥了大量的西洋音乐元素。

从流行音乐、爵士乐、到古典音乐、歌剧;从著名的歌人乐队到有名的专辑曲目,数不胜数。

而林少华在这些音乐作品和人物的处理方式上,都成功地将其全部直接翻译成与之对应的中文。

例:ボサ?ノヴァを十曲近く弾き、ロジャース=ハートやガーシュインの曲を弾き、ボブ?ディランやらレイ?チャールズやらキャロル?キングやらビーチボーイスやらティービー?ワンダーやら『上を向いて歩こう』やら『ブルー?ベルベット』やら『グリーン?フールズ』やら、もうとにかくありとあらゆる曲を弾いた。

林译:弹了近十首勃萨诺巴舞曲,弹了罗杰斯·哈特和格什文,弹了鲍勃·迪伦、查维斯、卡劳尔·金、比区和“沙滩男孩”,弹了《向上行》、《蓝天鹅绒》、《绿色菲尔兹》。

森鸥外森鸥外(1862~1922) 日本小说家、评论家、翻译家。

本名森林太郎,号鸥外,别号观潮楼主人、鸥外渔史。

1862年7月9日生于日本石见(今岛根县)鹿足郡一藩主侍医家庭。

从小受到良好的国学、汉学和兰学(江户时代中期以后由荷兰传入日本的西方学术)教育。

1882年毕业于东京第一大学医科学校,曾任陆军军医。

1884年赴德国留学,广泛涉猎欧洲古今名著,深受叔本华、哈特曼的唯心主义影响,哈特曼的美学思想成为他后来从事文学创作的理论依据。

1888年回国,历任军医学校教官、校长、陆军军医总监、陆军省医务局长等职。

森鸥外留学归来,以启蒙家的姿态开始文学活动。

他翻译西方著名作家歌德、莱辛、易卜生等人的作品,同时创办《栅草纸》等文学刊物,介绍西方美学理论,开展文艺批评,并致力于戏剧改良、诗歌革新活动,在日本近代文学中产生过较大的影响。

1890年发表的处女作《舞女》,连同他的《泡沫记》和《信使》被认为是日本浪漫主义文学的先驱之作。

《舞女》的主人公是一个留学德国的日本青年官吏,为了追求个性解放和纯洁的爱情,他曾爱上一个德国穷舞女,但在日本专制官僚制度和封建道德的压力下,终于遗弃了她,酿成爱情悲剧。

作品反映了个性解放的要求与社会现实的矛盾,最终却与现实妥协。

一般认为它是日本近代文学初期的代表作品。

1910年前后,森鸥外写了《青年》、《雁》等取材于现代生活的小说。

《雁》是作者这一时期创作的艺术成就较高的作品,描写明治年间一个贫苦的少女沦为高利贷主的情妇;她渴望摆脱这种屈辱的境地,暗自爱上一个每天从门前经过的大学生,但由于一个偶然的原因,失去了表白爱情的机会,她追求幸福的努力终于化为泡影。

作者怀着同情写出一个普通妇女的不幸,但却把这种不幸归结为偶然性的恶作剧,最后用一只碰巧被飞石击毙的雁来象征她的命运。

日本评论家认为,作品的心理刻画细腻,人物、场景描写逼真。

1910年日本政府制造了所谓“大逆事件”,加强了对思想文化界的专制统治,森鸥外开始转向历史小说的创作。

《罗⽣门》三译本之⽐较2019-03-15摘要:《罗⽣门》是⽇本近代新思潮派杰出代表作家芥川龙之介的评价极⾼的⼀部短篇⼩说,被许多中国学者翻译。

其中⼘宏霞、魏⼤海、楼适夷三位学者的译本有鲜明的特⾊,译作语⾔考究,是三个⽐较有代表性的译本。

关键词:《罗⽣门》翻译特⾊芥川龙之介在⽇本⽂坛被誉为“⿁才”作家,其代表作《罗⽣门》在中国得到了⼴泛译介,鲁迅、楼适夷、吕元明、⽂洁若、林少华、聂双武、⼘宏霞等学者均有其译本。

笔者试就⼘宏霞、魏⼤海、楼适夷三⼈的翻译进⾏粗略⽐较,考察其特⾊,提出见解。

1.特定名词的翻译原⽂的开头⼀句“ある⽇の暮れ⽅のことである。

⼀⼈の下⼈が、_⽣Tの下で⾬やみを待っていた”,三者的翻译为:⼘宏霞:黄昏时分,罗⽣门下有⼀个武⼠在避⾬。

魏⼤海:某⽇黄昏。

⼀个仆⼈⾄罗⽣门下避⾬。

楼适夷:某⽇傍晚,有⼀家将,在罗⽣门下避⾬。

“下⼈”⼀词交代《罗⽣门》的主⼈公,说明其⾝份,为后⽂主⼈公的⼼理和⾏为的变化推移做铺垫,因此对于读者的感觉极其重要。

能否让中国读者看中⽂译本时的感觉和⽇本读者看⽇语原⽂时的感觉相同,对于这⼀词的翻译将是全篇翻译的⼀个关键。

⽇本三省堂株式会社出版的著名辞典《⼤辞林》中对于“下⼈”⼀词的解释是:(1)⾝份低微的⼈;卑贱的⼈。

(2)平安时代末期以后,⼀些原本是武⼠和有势⼒的农民被奴役去做农活或杂活的⼈。

(3)近代指年限契约仆⼈、佣⼈。

《罗⽣门》中的“下⼈”指的就是第⼆种,即没落武⼠,实际上已经沦落为仆⼈。

但在汉语中,武⼠、家将等仍不失威风,因此,笔者认为翻译为“仆⼈”更能体现主⼈公穷困潦倒⽆钱⽆地位的境况。

另外⼀句:“下⼈は、iをちぢめながら、⼭吹の汗に重ねた、Cの\の肩を⾼くしてTのまわりをまわした。

”三者的翻译为:⼘宏霞:武⼠将脖⼦缩了缩,⽽在蓝棉袄和黄⾊秋⾐之下的双肩也跟着耸了起来。

张望着门⼝⾥。

魏⼤海:仆⼈的藏青⾊外套⾥,是⼀件棣棠花⾯料的汗衫。

他紧锁脖颈,⾼耸双肩环顾着罗⽣门四周楼适夷:家将缩着脖⼦,耸起⾥⾯衬黄⼩衫的宝蓝袄⼦的肩头,向门内四处张望。

《对《挪威的森林》林少华译本的再考察》篇一对《挪威的森林》林少华译本再考察的高质量范文一、引言《挪威的森林》是日本著名作家村上春树的一部长篇小说,自出版以来在全球范围内引起了广泛的关注和讨论。

作为一部被翻译成多种语言的文学佳作,其在中国也备受读者喜爱。

林少华作为译者之一,其译本在中国大陆广为流传。

本文旨在重新审视林少华译本的翻译特点、翻译质量及其对原著的诠释,以深入理解这部作品的内涵和价值。

二、林少华译本的历史背景及版本简介林少华译本作为《挪威的森林》的重要译本之一,自首次出版以来就在中国大陆引起了广泛关注。

在众多的翻译版本中,林少华凭借其独特的翻译风格和对原作的深入理解,成功地传递了村上春树作品中所蕴含的深意。

在众多版本中,林少华译本因其贴近读者的表达方式、自然流畅的语感而备受赞誉。

三、林少华译本的翻译特点分析1. 翻译风格:林少华的翻译风格以自然流畅、贴近读者为主,使得中文读者在阅读过程中能够更好地理解和感受原作的情感和意境。

2. 词汇选择:在词汇选择上,林少华注重保持原作的文学性和艺术性,同时兼顾中文读者的阅读习惯,使得译文既符合原作的精神内涵,又易于理解。

3. 句式结构:在句式结构上,林少华灵活运用中文的表达方式,使得译文在保留原作风格的同时,更加符合中文的语法习惯。

四、林少华译本对原著的诠释林少华在翻译过程中,对原著进行了深入的解读和诠释。

他通过对人物心理、情节发展等方面的细致把握,成功地将村上春树作品中的独特魅力传递给了中文读者。

此外,林少华还注重对原作文化背景的挖掘,使得中文读者能够更好地理解作品中所蕴含的日本文化元素。

五、林少华译本的翻译质量评价林少华译本的翻译质量得到了广泛的认可。

其译文自然流畅,贴近读者,使得中文读者在阅读过程中能够更好地感受到原作的情感和意境。

此外,林少华在翻译过程中还注重对原文的忠实传达,使得译文在保持原作风格的同时,尽可能地还原了原作的内容和意义。

六、结论通过对林少华译本的再考察,我们可以看出其独特的翻译风格和对原著的深入理解使得该译本成为《挪威的森林》的重要译本之一。

品位・经典语言文字译者主体性视角下的《罗生门》林少华译本探析O钟芸芳(广东海洋大学外国语学院,广东湛江524088)【摘要】本文在译者主体性视角之下,通过译本比较的研究方法对《罗生门》林少华译本进行考察发现,译者在译文中多用四字格结构传达原文洗练典雅的语言风格,给读者带来美的阅读体验和感受。

此外,还灵活使用合译、分译、增译、移译等翻译方法调整译文句式及语序,增强译文语句的表现力,再现芥川文学创作的艺术风格。

从这个意义上来说,《罗生门》林译本是译者林少华积极发挥译者主体性,充分再现原作艺术之美的上乘译作。

【关键词】《罗生门》;林少华译本;译者主体性1915年芥川龙之介发表了其文学创作生涯的首部作品《罗生门》,该小说以精湛的写作技巧展现了对利己主义人性的深刻剖析,无论是从作品主题还是写作艺术而言,都被视为芥川龙之介的代表作之一。

鲁迅早在1921年就将该作品译介到中国,并在《附录•关于作者的说明》中对芥川历史小说的创作方法予以了充分肯定皿。

改革开放之后直至现今的40余年里,不仅有楼适夷、林少华、文洁若等翻译名家相继复译包括《罗生门》在内的多部芥川作品并集结成书出版发行,还不断有新的译者加入到《罗生门》的译者队伍之中,陆续推出最新译本。

至今,《罗生门》译本多达33种,其中还包括日汉对照全译本、插图本、彩图本等多种版本形式。

在这众多的译本之中,林少华译本因其用词雅致、行文流畅,受到国内广大读者的青睐,还因其将原作者文体与译者文体完美融于一体,亦是翻译研究者们关注的对象。

然而,既有的《罗生门》翻译研究多将林少华译本用于译本比较研究,极少从理论视角重点关注林少华译本。

又鉴于笔者在阅读《罗生门》林少华译本过程中对译文审美元素的深刻感知,本文拟从译者主体性的理论视角剖析《罗生门》林少华译本,探究林译如何对译文进行审美再创造,以呈现原作的艺术之美。

―、译者主体性的内涵传统译论以原著为中心,认为译作必须忠实于原作。

在此观念之下,翻译的价值难以与创作相提并论,译者研究长期受到忽视。

【翻译课学不到】(1)翻译质检书:“林译经典”之《心》翻译质检书:“林译经典”之《心》(完整版)质检用书:·中译本《心》(林译经典系列)著者:(日)夏目漱石译者:林少华出版社:青岛出版社责任编辑:杨成舜出版日期:2015年6月第3版第6次印刷·日文原版「こころ」作者:夏名漱石発行所:岩波書店1992年11月2日第90刷对照用书:·竺家荣译本(《心》陕西师范大学出版总社有限公司/ 2013-07)——该译本与张正立译本相似度太高,自第117条起,取消其对照译文资格。

·张正立译本(《夏目漱石小说选》(下)中的《心》部分,湖南人民出版社1985-2)·胡毓文、董学昌译本(《哥儿》中的《心》部分,人民文学出版社2006-1)——由于该译本与张正立译本一模一样,自第99条起,取消其对照译文的资格。

·周大勇译本(《心》上海译文出版社,1983-1)——自第99条起,用作对照译文(此书入手较晚)。

·周炎辉译本(《心》漓江出版社,1983-10)——自第117条开始用作对照译文(此书入手较晚)·于荣胜译本(《心》上海文艺出版社/ 2015-11)——自第152条开始用作对照译文(此书入手较晚)·英译本《Kokoro》(TUTTLE PUBLISHING)译者:Edwin McClellan(英日混血儿,出生于日本。

夏目漱石研究专家)——自第214条开始用作对照译文(此书入手较晚)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆《心》(林译经典系列)译者简介:林少华中国海洋大学外国语学院教授,著名翻译家。

毕业于吉林大学日文专业,现为中国海洋大学日语系教授。

因译村上春树《挪威的森林》而为广大读者熟悉,此后陆续翻译32卷村上春树文集及夏目漱石、芥川龙之介、川端康成、井上靖、东山魁夷等名家作品。

林少华以优美典雅的文字和对日本文学作品气氛的出色把握,受到读者的推崇,同时他还应多家报刊邀请,撰写专栏,亦是国内知名的专栏作家。

林少华:我的南开情思作者:来源:《新作文·金牌读写高中生适读》2014年第05期忽然电话铃响:南开大学邀我去讲学。

我当即屏蔽所有日程,一口答应下来。

原因只有一个:对方是南开!翌日登上学术报告厅考究的讲台,对着鲜花丛中隐约探出的麦克风讲演,也就一分钟的开场白居然得到六次足够热烈的掌声。

我当时是这样讲演的:“在迄今为止的人生中,我最敬佩两位政治家,一位是《三国》中的汉丞相诸葛孔明,一位是已故的周恩来总理。

这是因为,作为政治家,他们真正做到了鞠躬尽瘁、死而后已。

与此同时,我所敬佩的校长也有两位,一位是蔡元培,一位是张伯苓。

这是因为,作为大学校长,他们真正做到了兼容并包、学术至上。

众所周知,张伯苓曾是这里的校长,周恩来曾是这里的学生。

这使得南开大学在我的心目中有着比北大、清华以至哈佛、耶鲁、剑桥、普林斯顿还要崇高而神圣的地位。

可惜我已经老了,如果不是现在这么老,我一定死乞白赖地央求南开把我调来这里,即使不当教授,当回助教我也别无二话。

”讲演这东西,依我个人经验,一个成功的开场白就使讲演成功了一半,一如乐曲的第一个音符或文章的第一句。

南开这次尤其如此,成功得连较为自信的我也难以置信。

我知道,这是因为我那个开场白既是开场白又不是开场白——那里面有我对于南开真切的情思。

黄昏时分,我一个人静静地在南开校园散步。

第一次来天津,来南开当然也是第一次。

校园格外安静。

即使正是说笑年纪的青年学生也并不喧哗。

脚步那么轻,笑声那么轻,语声那么轻。

豁然间,一座三层红砖建筑出现了,中间六根笔直的石柱毅然顶起廊门上端三个隶书大字——“思源堂”。

看汉白玉嵌石说明,得知是1925年建成的南开大学科学馆,也是1937年“七七事变”后日军不顾国际公约轰炸南开时唯一幸存的建筑。

退后再次端详,果然一副傲岸不屈的英风豪气,而又显得端庄厚重,仪态万方。

思源堂前有一片松林。

沿小路进去,但见几株青松簇拥着一座半身雕像:张伯苓先生。

神态温厚而透出孤高与执着,目光平和而隐含忧思与坚毅。

1980年4月,巴金率领中国作协代表团访日。

在长崎举行的一个酒会上,有位日本人捧来两册县立图书馆的藏书恳请巴金签字,一册是岩波书店1953年出版的《憩园》,另一册是筑摩书房1952年印行的《寒夜》。

书籍纸张早已泛黄,书页上甚至有汗渍和手印,书皮也碎裂,不得不包上牛皮纸,而且借书卡已更换多次,一切都在说明这两本书受读者欢迎的程度。

岩波书店出版的《憩园》的译者为冈崎俊夫。

网络上关于他的资料甚少,现根据“岩波版”《憩园》版权页上的译者生平介绍,加上我手头掌握的信息,拼接出这位日本汉学家的一份简历:1909年生于青森县,1933年毕业于东京大学文学部,专攻中国近现代文学,译作有刘鹗的《老残游记》、李广田的《引力》、丁玲的《我在霞村的时候》、赵树理的《三里湾》等,另曾与他人合译巴金的《寒夜》。

冈崎俊夫钻研巴金作品已久,早在1947年便发表了《巴金的深度》一文,在言及《憩园》时批评:“巴金与以往相同,仍旧在认真思考‘痛苦’与‘爱’等问题,似乎不会以冷静的态度来面对现实。

例如姚国栋只看了一部电影就要改变孩子的教育方法,这种写法未免太单纯,不够现实。

”这说明,作为译者的冈崎俊夫是一名“冷静”甚至有几分严苛的研究者。

奥平卓为日本资深汉学家,发表过多篇关于闻一多的论述,编译有日文版《中国名诗选》《唐诗选》《汉诗名句集》《汉语名言集》等。

1970年11月15日,河出书房新社将市川宏与杉本达夫合译的《骆驼祥子》译本与奥平卓翻译的巴金名著《憩园》一同列入“现代中国文学”丛书第四卷印行。

该书为三十二开硬精装本,共计三百四十二页,含《憩园》正文一百二十八页,另附有奥平卓对巴金生平和作品的评述,其中关于《憩园》的文字如下:……这部作品巴金原本设想作为《家》《春》《秋》之后的第四部续篇,题名作《冬》。

主要的登场人物之一杨梦痴,以巴金的五叔为原型,直到杨死在狱中,据说几乎都是按事实写的。

巴金给“激流”三部曲加上这一篇的意图,恐怕是想揭示封建地主家庭崩溃的必然性吧。

功能对等理论下的《竹林中》汉译本对比研究作者:常征来源:《青年文学家》2019年第03期摘要:《竹林中》是一篇分别通过七个人物视角讲述的发生在平安时代京都郊外一桩命案的短篇小说,是芥川龙之介代表作之一,先后被许多知名译者译成多部汉译本。

各个译本风格不一,本文以功能对等理论为基础比较分析林少华译本和高慧勤译本。

关键词:功能对等;奈达;形象意义作者简介:常征(1992.6-),女,河北涞水人,研究生,研究方向:日语语言文学。

[中图分类号]:I106 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2019)-03--02芥川龙之介一生创作短篇小说148篇,被誉为日本短篇小说“鬼才”。

其作品贯穿着对人性的剖析、对现实的鞭挞,篇幅虽小,喻义深刻。

人物刻画细致而生动,从庙堂高官到市井百姓之形象,无不跃然纸上。

芥川龙之介的作品不仅在日本文坛影响深远,而且早在1921年就被鲁迅译介到了中国,随后又出现了楼适夷译本、高慧勤译本、林少华译本等多种版本翻译作品。

各个译本风格不一,各有特色。

本文主要以功能理论为指导选取林少华与高慧勤翻译的《竹林中》进行译本的比较研究。

1、功能对等之“意义”奈达认为,翻译中的“功能对等”就是在“意义”上使译语达到与原语的“功能对等”。

并指出翻译必须注重综合考虑原语的语义、语境、功能和文化等方面,最大程度的传达原作的意义,实现译文与原作的“功能对等”。

[1]而对于“意义”,奈达并没有作出详细具体的划分。

翻译家刘宓庆在此基础上指出这种意义转换应该是多层次、多方位的,而不是平面的、单向的,并将“意义”划分为:概念上的意义、语境上的意义、形式上的意义、风格上的意义、形象上的意义、文化上的意义。

[2]刘宓庆的意义分类理论为译本的对比研究提供了具体的分析工具。

2、实例对比分析《竹林中》是一篇多人物视角讲述的发生在日本平安时代京都郊外一桩命案的短篇小说。

文中的樵夫、行脚僧、捕快、老妪、多囊丸以与隐藏的检非违使对话的形式、武士妻子对着佛像自我陈述、武士的死灵自我陈述的形式多角度、多立场口述了同一案件。

《对《挪威的森林》林少华译本的再考察》篇一对《挪威的森林》林少华译本再考察的范文一、引言《挪威的森林》是日本著名作家村上春树的一部经典小说,自其问世以来,便在国内外引起了广泛的关注和讨论。

林少华作为国内知名的翻译家,其译本在中文读者中具有极高的影响力。

本文旨在通过对《挪威的森林》林少华译本的再考察,探讨其翻译风格、特点及对原作的忠实度,以期为读者提供更深入的阅读体验。

二、林少华译本翻译风格及特点1. 词汇选择与句式构造林少华的译本在词汇选择和句式构造上,注重传达原作的情感色彩和语言韵味。

他善于运用丰富的词汇和优美的句式,将原作中的情感细腻地传达给读者。

同时,他善于运用地道的中文表达方式,使译本在语言上更加贴近中文读者的阅读习惯。

2. 文化背景的传达林少华在翻译过程中,充分考虑到了中日两国的文化背景差异。

他通过注释、解释等方式,将原作中的文化元素传达给读者,使读者能够更好地理解原作中的文化内涵。

这种处理方式既保留了原作的文化特色,又使中文读者能够更好地理解和接受。

三、林少华译本对原作的忠实度林少华的译本在忠实度方面表现出色。

他尽可能地保留了原作中的情感色彩、语言韵味和文化元素,使译本与原作在内容、情感和风格上保持高度一致。

同时,他在翻译过程中,对原作中的难点和疑点进行了深入的研究和探讨,确保译本的准确性和可读性。

四、林少华译本的影响与评价林少华的译本在国内外享有较高的声誉,受到了广大读者的好评。

其优美的语言、深厚的文化底蕴以及高度的忠实度,使译本成为中文读者了解原作的重要途径。

同时,他的译本也为后来的翻译工作提供了宝贵的参考和借鉴。

五、结论通过对《挪威的森林》林少华译本的再考察,我们可以看出,林少华在翻译过程中,注重传达原作的情感色彩和语言韵味,充分考虑了中日两国的文化背景差异,使译本在语言、文化和忠实度方面均表现出色。

他的译本不仅为中文读者提供了良好的阅读体验,也为后来的翻译工作提供了宝贵的参考和借鉴。

Modern Linguistics 现代语言学, 2019, 7(4), 514-520Published Online August 2019 in Hans. /journal/mlhttps:///10.12677/ml.2019.74067Japanese Literary Translator Lin Shaohua’s Translation ThoughtsZikan KeSchool of Foreign Languages, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan HubeiReceived: July 22nd, 2019; accepted: August 6th, 2019; published: August 13th, 2019AbstractLin Shaohua, a famous translator of Japanese literatures in contemporary China, is well-known for his translations of Murakami Haruki. His translation has promoted the formation of a social and cultural phenomenon in the mainland of China, which has aroused the wide attention and discus-sions on translation. Lin does not talk about detailed translation techniques much, but in a more abstractive way, which can reflect the traditional philosophy of China. In this paper, Lin shaohua’s views on translation are comprehensively sorted out, and from the three dimensions of the nature of literary translation, the standard of literary translation and the orientation of literary transla-tors, this paper makes a comprehensive analysis of Lin shaohua’s translation view, and makes a systematic discussion on it, with a view to the core of Lin shaohua’s translation view.KeywordsLin Shaohua, Japanese Literary, Literary Translation, Translation Thoughts日本文学翻译家林少华的翻译观柯子刊华中科技大学外国语学院,湖北武汉收稿日期:2019年7月22日;录用日期:2019年8月6日;发布日期:2019年8月13日摘要林少华是我国当代著名日本文学翻译家,尤以翻译村上春树文学而为大众所熟知。

他的译文在中国大陆推动了一种社会文化现象的形成,从而引起了学者们对翻译的广泛关注和探讨。

林少华很少谈论具象层面的翻译实践,多从抽象层面言及翻译。

文章从文学翻译的性质、文学翻译的标准、文学翻译者的定位柯子刊三个维度,全面梳理林少华翻译观,并对其进行系统化探讨,以观林少华翻译观核心之所在。

关键词林少华,日本文学,文学翻译,翻译观Copyright © 2019 by author and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/1. 引言林少华是中国当代著名日本文学翻译家,至今已翻译出版百余部作品,包括剧本、长短篇小说、散文随笔、旅游文学、报告文学、儿童文学等多种文学体裁。

林少华独译41部村上春树文学作品,某种意义而言,林少华通过翻译这一“创造性叛逆”工作,将村上文学展现在中国读者面前,并在中国大陆推动了“村上春树现象”乃至“村上春树文化”的形成,引起了学者们对翻译的广泛关注,甚至掀起2009年前后中日学界围绕村上文学中译本的广泛论争。

论争是学术观点的碰撞和交流,国内学者对日本学者的言论罕有支持,然而一个有意思的现象是,此后一旦涉及译文微观层面,对林译评价往往走向负面解读。

笔者曾简要探讨过林少华的翻译观和文学观,鉴于国内外对林译的误读和误释,重新探讨林少华的翻译观,回归译者本身,厘清翻译现象背后深层次因素,就显得尤为必要。

与此同时,对林少华翻译观的探讨有助于其他类似翻译家的批评研究。

2. 译者自言对翻译的认识,林少华曾有明确言说,“我的翻译观,即我所大体认同的关于翻译的言说或观点,当然也多少包括我个人的体悟。

我倾向于认为,文学翻译必须是文学——翻译文学。

大凡文学都是艺术——语言艺术。

大凡艺术都需要创造性,因此文学翻译也需要创造性。

但文学翻译毕竟是翻译而非原创,因此准确说来,文学翻译属于再创造的艺术(有人称之为‘创造性叛逆’)。

如果把严复的‘信、达、雅’的‘雅’理解为艺术境界(Art),那么我认为即使在翻译理论逐渐发展成为一门独立学科的今天,‘信、达、雅’三字仍可谓金石之论。

信,侧重于内容;达,侧重于行文;雅,侧重于艺术。

‘信、达’需要知性判断,‘雅’则更需要审美判断。

审美判断要求译者具有艺术家素质或艺术悟性、文学悟性。

但事实上并非每个译者都具有相应的悟性。

因此翻译可大体分为三种:工匠型翻译,学者型翻译,才子型翻译。

工匠型亦步亦趋,貌似‘忠实’;学者型中规中矩,刻意求工;才子型惟妙惟肖,意在传神。

学者型如季羡林、周作人,才子型如王道乾、丰子恺,二者兼具型如傅雷、许渊冲。

至于工匠型翻译,在下比比皆是,不胜枚举,也不敢举。

严格说来,那已不是文学翻译,更不是翻译文学。

翻译家和翻译匠的区别,恰如画家和画匠,前者画龙点睛,后者徒具形骸”[1]。

林少华又言:“文学翻译,说到底是破译他人的灵魂与情思,是传递他人的心律和呼吸,是重构原文的氛围和韵致”[2]。

这两段话是迄今为止,林少华对自己翻译观,最全面的公开的论述。

大体可包括“文学翻译的性质”、“文学翻译的标准”,“文学翻译者的定位”等三个方面。

3. 文学翻译的性质在两段翻译观的自述中,林少华首先指出:文学翻译必须是翻译文学,明确了文学翻译的性质。

那柯子刊何谓“翻译文学”呢?“翻译文学”是外国文学作品经过翻译后的结果和最终形态。

从跨文化角度看,翻译文学是一种独立的文学类型,是中国文学不可或缺的重要组成部分。

贾植芳先生主张,既然外国文学作品是由中国翻译家用汉语译出,是以汉语形式存在,则在中国现代文学史上,与创作具有同等重要意义和价值。

谢天振先生在《译介学》中,旗帜鲜明地从理论上论述了“翻译文学是中国文学的一个组成部分”的观点。

翻译是两种语言的转换,原作既然是文学艺术,语言转换后的译作也应是文学艺术,否则翻译以失败告终。

由此,文学翻译必然围绕“语言”、“文学艺术”、“再创造”三者展开。

译作想要达到文学艺术的境地,必须对语言进行深加工,或曰“再创造”。

“再创造”并非脱离原作,天马行空地胡编乱造,而是在有限的空间内发挥译者主观能动性。

离开原作的译作不是再创造,而是创作。

“再创造”并非对原文表层形式的亦步亦趋,而是经由语言的第二次加工,以传达原作本质特征(灵魂与情思),还原作者所思所想(心律和呼吸),再现原作精髓(氛围和韵致)。

也即是说,林少华翻译观最终落脚在“语言”上,“语言”是林少华翻译观的重心,是他依据近四十年翻译实践总结出的个人体验,和孜孜不倦追求的理想翻译境界。

4. 文学翻译的标准林少华的翻译观中明确了翻译标准——“再创造的艺术”,并借用严复“信、达、雅”说,坚持以“雅”作为文学翻译的最高衡量标准,体现了其对译文价值的判断。

好的译文须是文学,须是经过加工的语言艺术品。

回到具体的评价标准层面,怎样的译文才称得上语言艺术品呢?结合林少华目前的言论,笔者认为有三个层面:首先、百分之百“忠实”原作的译作是不可能存在的,译作只可能无限接近原作。

林少华认为,文学翻译永远在路上。

主要原因有二:其一、文学翻译不同于机器翻译,文学翻译以作者个体理解为前提,每位译者对原作的理解,文学感知,审美判断均不同,不可能做到与原作者百分百的映射对等。

其二、语言转换能力因人而异,每位译者都在追求用恰如其分的母语,将外语所表达的意义、意境传达出来,但两种语言只可能处于动态对等中,无法做到绝对的百分百对等。

对此,林少华将翻译比作复印机,“复印机质量再好,复印件也不可能同原件一模一样。

可以惟妙惟肖,但不可能一模一样。

又如镜子,哪怕影像再逼真,那也终究是逼真,而不就是真”[3]。

基于此的文学翻译,该如何做到“忠实”于原作呢?其次、没有日文式的翻译腔,纯正中文表达,译作对原作应忠实得读起来不像译本,因为原作在原语语境中绝不会读起来像经过翻译似的。

在《“和臭”要不得》一文中,林少华指出,“要‘化’,就要入于原文而出于原文。

……译文可以而且必须跳出原作一字一句的表层结构以求融之化之。

这其实是一种高层次的真正的忠实——‘忠实得以至于读起来不像译本’”[4]。

在中国文学翻译史上,钱钟书提出“化境”说,林少华极为推崇“化”字,将其作为文学翻译标准——简言之,即翻译应重在传达原作内在精髓,跳出语言表层结构,构建纯正中文表述的译文,才是真正的“忠实”。

这与朱生豪、傅雷、林语堂、丰子恺等老一辈翻译家对文学翻译的理解是一致的、相通的。

最后、适当发挥汉语优势,使译作富有文采。

1985年,林少华翻译了日本电视连续剧《命运》,他认为电视剧翻译要做到雅俗共赏,应尽可能避免翻译腔,在不伤愿意的前提下,“适当发挥汉语优势,讲究一点文采。

并且也只有这样,似乎才能达到整体效果的对应,烘托出原作的氛围、引起观众的共鸣”[5]。

他还强调,文学翻译和电视剧翻译如出一辙,同样需要摒除翻译腔,需要译者发挥汉语优势。

柯子刊国内外部分学者并不赞同“适当发挥汉语优势,使译作富有文采”的翻译标准,批评林译过度“美化”了村上春树原作,对林译提出了质疑。