浅议土体本构模型

摘要:本文简要地介绍了土体弹塑性本构模型的发展概况。从工程设计的实际需要与土本构模型研究的发展情况来看,关于简单加载条件下土体的本构模型的研究已日趋成熟,而复杂荷载作用下的土的本构模型的研究正在展开。当前的研究主要倾向于建立考虑土体微观结构、复杂应力路径、动力荷载、循环荷载、小应变条件下的土的本构模型,以模拟土的各向异性、剪胀效应、应变主轴旋转等主要特性。

关键词:弹性塑性本构模型屈服极限

中图分类号:tu4 文献标识码:a 文章编号:1007-0745(2013)06-0067-01

21世纪以来,人们开始探索在新的领域中的本构模型理论,也企图从不同的角度和方向开展研究工作,都是有益的探索。但任何本构关系数学模型的建立,都针对一定的工程问题范围,模型形式的繁简、参数的多少、理论的深浅等是由使用的对象和目的决定的。近年来,在我国土力学界也有人在土的本构模型的研究方面已经取得了一些有价值的成果。但是也存在一些值得重视的倾向,存在一些基础理论方面的误解;缺乏客观的、公正和有说服力的验证。

随着计算技术的高度发展,求解复杂力学问题的能力显著提高,建构更加符合实际的力学模型,特别是本构方程成为问题的关键。这种需要极大地推动了材料本构理论的研究。到目前,已经发展了多种实验方法以尽可能准确地描述材料的变形特性,并建立了一百

岩土类材料弹塑性力学模型及本构方程 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

岩土类材料的弹塑性力学模型及本构方程 摘要:本文主要结合岩土类材料的特性,开展研究其在受力变形过程中的弹性及塑性变形的特点,描述简化的力学模型特征及对应的适用条件,同时在分析研究其弹塑性力学模型的基础上,探究了关于岩土类介质材料的各种本构模型,如M-C、D-P、Cam、D-C、L-D及节理材料模型等,分析对应使用条件,特点及公式,从而推广到不同的材料本构模型的研究,为弹塑性理论更好的延伸发展做一定的参考性。 关键词:岩土类材料,弹塑性力学模型,本构方程 不同的固体材料,力学性质各不相同。即便是同一种固体材料,在不同的物理环境和受力状态中,所测得的反映其力学性质的应力应变曲线也各不相同。尽管材料力学性质复杂多变,但仍是有规律可循的,也就是说可将各种反映材料力学性质的应力应变曲线,进行分析归类并加以总结,从而提出相应的变形体力学模型。 第一章岩土类材料 地质工程或采掘工程中的岩土、煤炭、土壤,结构工程中的混凝土、石料,以及工业陶瓷等,将这些材料统称为岩土材料。 岩土塑性力学与传统塑性力学的区别在于岩土类材料和金属材料具有不同的力学特性。岩土类材料是颗粒组成的多相体,而金属材料是人工形成的晶体材料。正是由于不同的材料特性决定了岩土类材料和金属材料的不同性质。归纳起来,岩土材料有3点基本特性:1.摩擦特性。2.多相特性。3.双强度特性。另外岩土还有其特殊的力学性质:1.岩土的压硬性,2.岩土材料的等压屈服特性与剪胀性,3.岩土材料的硬化与软化特性。4.土体的塑性变形依赖于应力路径。 对于岩土类等固体材料往往在受力变形的过程中,产生的弹性及塑性变形具备相应的特点,物体本身的结构以及所加外力的荷载、环境和温度等因素作用,常使得固体物体在变形过程中具备如下的特点。 固体材料弹性变形具有以下特点:(1)弹性变形是可逆的。物体在变形过程中,外力所做的功以能量(应变能)的形式贮存在物体内,当卸载时,弹性应变能将全部释放出来,物体的变形得以完全恢复;(2)无论材料是处于单向应力状态,还是复杂应力状态,在线弹性变形阶段,应力和应变成线性比例关系;(3)对材料加载或卸载,其应力应变曲线路径相同。因此,应力与应变是一一对应的关系。 固体材料的塑性变形具有以下特点:(l)塑性变形不可恢复,所以外力功不可逆。塑性变形的产生过程,必定要消耗能量(称耗散能或形变功);(2)在塑性变形阶段,应力和应变关系是非线性的。因此,不能应用叠加原理。又因为加载与卸载的规律不同,应力与应变也不再存在一一对应的关系,也即应力与相应的应变不能唯一地确定,而应当考虑到加载的路径(即加载历史);(3)当受力固体产生塑性变形时,将同时存在有产生弹性变形的弹性区域和产生塑性变形的塑性区域。并且随着载荷的变化,两区域的分界面也会产生变化。 第二章弹塑性力学中常用的简化力学模型 对于不同的材料,不同的应用领域,可以采用不同的变形体模型。在确定力学模型时,要特别注意使所选取的力学模型必须符合材料的实际情况,这是非常重要的,因为只有这样才能使计算结果反映结构或构件中的真实应力及应

Artificial Intelligence and Robotics Research 人工智能与机器人研究, 2015, 4(3), 17-22 Published Online August 2015 in Hans. https://www.doczj.com/doc/da11473507.html,/journal/airr https://www.doczj.com/doc/da11473507.html,/10.12677/airr.2015.43003 A Survey on Object Tracking Jialong Xu Aviation Military Affairs Deputy Office of PLA Navy in Nanjing Zone, Nanjing Jiangsu Email: pugongying_0532@https://www.doczj.com/doc/da11473507.html, Received: Aug. 1st, 2015; accepted: Aug. 17th, 2015; published: Aug. 20th, 2015 Copyright ? 2015 by author and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). https://www.doczj.com/doc/da11473507.html,/licenses/by/4.0/ Abstract Object tracking is a process to locate an interested object in a series of image, so as to reconstruct the moving object’s track. This paper presents a summary of related works and analyzes the cha-racteristics of the algorithm. At last, some future directions are suggested. Keywords Object Tracking, Track Alignment, Object Detection 目标跟踪相关研究综述 徐佳龙 海军驻南京地区航空军事代表室,江苏南京 Email: pugongying_0532@https://www.doczj.com/doc/da11473507.html, 收稿日期:2015年8月1日;录用日期:2015年8月17日;发布日期:2015年8月20日 摘要 目标跟踪就是在视频序列的每幅图像中找到所感兴趣的运动目标的位置,建立起运动目标在各幅图像中的联系。本文分类总结了目标跟踪的相关工作,并进行了分析和展望。

土的本构模型综述 1 土本构模型的研究内容 土体是天然地质材料的历史产物。土是一种复杂的多孔材料,在受到外部荷载作用后,其变形具有非线性、流变性、各向异性、剪胀性等特点。为了更好地描述土体的真实力学—变形特性,建立其应力应变和时间的关系,在各种试验和工程实践经验的基础上提出一种数学模型,即为土体的本构关系。自Roscoe等1958~1963年创建剑桥模型以来,各国学者相继提出了数百个土的本构模型,包括不考虑时间因素的线弹性模型、非线弹性模型、弹塑性模型和考虑时间因素的流变模型等。本文将结合土本构模型的研究进程,综合分析已建立的经典本构模型,指出各种模型的优缺点和适用性,并对土本构模型的未来研究趋势进行展望。 2 土的本构模型的研究进程 早期的土力学中的变形计算主要是基于线弹性理论的。在线弹性模型中,只需两个材料常数即可描述其应力应变关系,即E和v或K和G或λ和μ。其中邓肯张双曲线模型是研究最多、应用最广的非线弹性模型。20世纪50年代末~60年代初,土塑性力学的发展为土的本构模型的研究开辟了一条新的途径。Drucker等(1957年)提出在Mohr-Coulomb锥形屈服面上再加一组帽形屈服面,Roscoe等(1958年~1963年)建立了第一个土的本构模型——剑桥模型,标志着土的本构模型研究新阶段的开始。70年代到80年代,计算机技术的迅速发展推动了非线性力学理论、数值计算方法和土工试验的发展,为在岩土工程中进行非线性、非弹性数值分析提供了可能性,各国学者提出了上百种土的本构模型,包括考虑多重屈服面的弹塑性本构模型和考虑土的变形及内部应力调整的时间效应的粘弹塑性模型。此外,其他本构模型如土的结构性模型、内时本构模型等也是从不同角度描述土本构关系,有的学者则借用神经网络强大的自组织、自学习功能来反演土的本构关系。

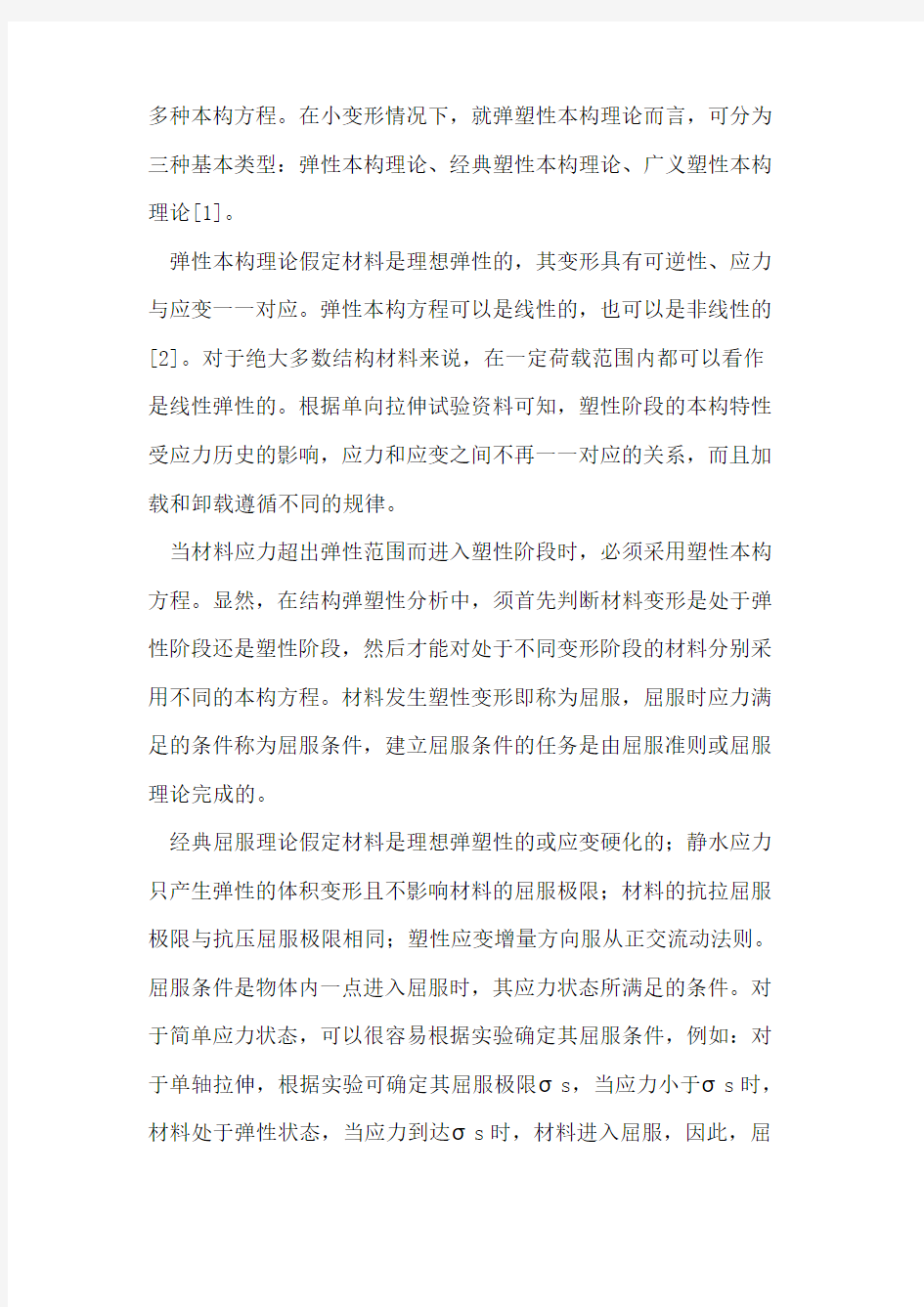

常用土体本构模型及其特点小结 山中一草线弹性模型 线弹性模型遵从虎克定律,只有2个参数,即弹性模量E和泊松比V,它是最简单的应力-应变关系,但无法描述土的很多特征,主要应用于早期的有限元分析及解析方法中,可用来近似模拟较硬的材料如岩土。 Duncan-Chang( DC 模型 DC模型是一种非线性弹性模型,它用双曲线来模拟土的三轴排水试验的应力-应变关系(图1)。它侧重于刻画土体应力-应变曲线非线性的简单特征,通过弹性参数的调整来近似地考虑土体的塑性变形。但所用的理论仍然是弹性理论而没有涉及到任何塑性理论,故仍不能反映如应力路径对变形的影响、土体的剪胀特性和球应力对剪应变的影响等土体的很多重要性质。由于DC模型是在二为常 数的常规三轴试验基础上提出的,比较适用于围压不变或变化不大、轴压增大的情况,如模拟土石坝和路堤的填筑。 图】IK模型关于三轴试验的应力-应变关系Fig.l Duncan-Chang approxiniathm of the siress-strain rd nt kinship Ln ft standard drained triAxt*! te&l Mohr-Coulomb (MC)模型 MC模型是一种弹-理想塑性模型,它综合了胡克定律和Coulomb破坏准则。有5个参数,即控制弹性行为的2个参数:弹性模量E和泊松比v及控制塑性行为的3个参数:有效黏聚力c、有效内摩擦角和剪胀角。MC模型采用了弹塑性理论,能较好地描述土体的破坏行为但却认为土体在达到抗剪强度之前的应力-应变关系符合胡克定律,因而并不能较好地描述土体在破坏之前的变形行为,且不能考虑应力历史的影响及区分加荷和卸荷。故MC模型能较好地模拟土体的强度问题,MC模型的六凌锥形屈服面(图2)与土样真三轴试验的应力组合形成的屈服面吻合得较好,因此MC模型适合于低坝、边坡等稳定性问题的分析。

2007年第4期 漳州师范学院学报(自然科学版) No. 4. 2007年 (总第58期) Journal of Zhangzhou Normal University (Nat. Sci.) General No. 58 文章编号:1008-7826(2007)04-0041-06 基于主动轮廓模型的图像分割算法 高 梅1 , 余 轮2 (1. 福建行政学院, 福建 福州 350002; 2. 福州大学 物理与信息工程学院, 福建 福州 350002) 摘 要: 主动轮廓模型算法是目前流行的图像分割算法, 其主要优点是无论图像的质量如何, 总可以抽取得 到光滑、封闭的边界. 本文综述了主动轮廓模型算法的发展概况, 并分类介绍了各算法的特点. 此外, 本文还给出 了算法发展的方向, 以及今后研究所面临的关键问题. 关键词: 图像分割 ; 主动轮廓模型 ; 水平集方法 ; 纹理分割 中图分类号: TP391.41 文献标识码: A 1 引言 图像分割的任务是把图像分成互不交叠的有意义的区域,每个区域内部的像素都具相似性,而在边界处具有非连续性. 它是图像分析和理解的首要一步,分割结果的好坏直接影响对图像的理解. 由于尚无通用的分割模型,现有的分割算法都是针对具体问题的,因此,图像分割的研究多年来仍然受到人们的高度重视[1]. 基于变分的方法是近年来研究颇为活跃的一个分支,它将图像分割问题表达为能量函数的最小化,并由变分原理将其转化为偏微分方程的求解[2]. 相比于传统的区域分割方法,变分方法可以通过定义能量函数,综合考虑几何约束、与图像内容有关的约束条件,获得更加自然的分割效果. 主动轮廓模型是目前流行的基于变分的图像分割算法[3]. 其主要优点是无论图像的质量如何,总可以抽取得到光滑、封闭的边界. 它的基本思想是在图像上定义一个初始轮廓线,通过最小化能量函数,驱使轮廓线形变运动至目标边界. 早期的主动轮廓模型存在一定的限制,它对初始值比较敏感,尤其是不具备自动拓扑变化能力;水平集方法则通过将轮廓线看作演化曲线,能够对其拓扑变化进行很自然地处理,同时也降低对初值的敏感性[4]. 结合水平集方法的主动轮廓模型因而被广泛地应用于图像处理与计算机视觉领域. 2 主动轮廓模型方法概述 上世纪八十年代后期,Kass 等人突破了传统的分层视觉模型,提出称为Snake 的主动轮廓模型,开创了基于形变模型的图像处理的先河[5]. 近二十年来,相关改进和扩展研究已经不仅仅局限于最初的图像分割领域,而被越来越多的研究者成功地运用于计算机视觉的其它领域,如图像复原、运动跟踪、3D 重建等等[6]. Snake 是一条闭合的参数曲线))(),(()(s y s x s =C ,参数]1,0[∈s ,它能主动地调整其形状和位置,使能量函数达到最小[3]: ()∫++=1 0 ))(( ))(( ))(( )(ds s E γs E βs E C E con img int C C C α 其中,Snake 的移动由三项共同控制:内部能量int E 确保曲线的光滑度和规则性;图像能量img E 吸引Snake 移至期望的图像特征,比如边缘;约束能量con E 指定一些求解约束. 式中的内部能量常用曲线弧长和曲率 收稿日期: 2007-06-22 作者简介: 高 梅(1964-), 女, 河北省南和县人, 讲师.

岩土本构模型的研究现状及进展 王 伟 (富锦市幸福灌区实验站,黑龙江富锦156100) 摘 要:在土木和水利工程问题中,求解的精度很大程度上取决于所用本构模型是否合理。由于变形机制的复杂性和多样性,致使 岩土本构模型研究长盛不衰。文章阐明了岩土本构模型研究的理论和工程意义;介绍了传统的弹性模型和弹塑性模型,近 期新兴的广义塑性力学理论、微观结构性模型、内时模型、分级模型等;并展望了岩土本构模型未来的发展方向。 关键词:本构模型;塑性;有限元;岩土;发展方向 中图分类号:T U45 文献标识码:A [收稿日期]2008-01-03 [作者简介]王伟(1974-),女,黑龙江富锦人,工程师。 1 岩土本构模型研究的工程意义 广义上说,本构关系是指自然界的作用与由该作用产生的效应两者之间的关系。土体是一种地质历史产物,具有非常复杂的非线性特征。在外荷作用下,表现出的应力-应变关系通常具有弹塑性、黏性以及非线性、剪胀性、各向异性等 性状[1,2] 。土体本构模型就是在整理分析试验结果的基础上,用数学模型来描述试验中所发现的土体变形特性。 2 传统的岩土本构模型 211 弹性模型 对于弹性材料,应力和应变存在一一对应的关系,当施加的外力全部卸除时,材料将恢复原来的形状和体积。弹性模型分为线弹性模型和非线性弹性模型两类。 线弹性模型和非线性弹性模型,其共有的基本特点是应力与应变可逆,或者说是增量意义上可逆。这类模型用于单调加载时可以得到较为精确的结果。但用于解决复杂加载问题时,精确性往往不能满足工程需要,因此引发了弹塑性本构模型的发展。212 弹塑性模型 弹塑性模型的特点是在应力作用下,除了弹性应变外, 还存在不可恢复的塑性应变。应变增量d εij 分为弹性和塑性两部分,弹性应变增量d εij e 用广义虎克定律计算,塑性应变增量d εij p 根据塑性增量理论计算。塑性增量理论主要包括3个方面:关于屈服面的理论;关于流动法则的理论和关于硬化(或软化)的理论。应用塑性增量理论计算塑性应变,首先要确定材料的屈服条件,对加工硬化材料,需要确定初始屈服条件和后继屈服条件(或称加载条件)。其次,需要确定材料是否服从相关联流动法则。若材料服从不相关联流动法则,还需要确定材料的塑性势函数。然后,确定材料的硬化或软化规律。最后可运用流动规则确定塑性应变增量的方向,根据硬化规律计算塑性应变增量的大小。 弹塑性本构方程可表示为d σij =D ij k l ep d εk l ,其中D ijkl ep 是 弹塑性刚度矩阵,它的一般表达式为: D ijkl ep =D ijkl -D ijpq (5g /5σpq )(5f /5σrs )D rsk l A +(5f /5 σm n )D m nuv (5g /5σuv )(1)式中:g 是塑性势函数,f 是屈服函数,D 是弹性模量张量,A 是硬化参数,根据选用的硬化规律确定。 屈服准则是判断材料弹塑性的判据,现有的屈服面大体 上可分为两类:①为单一开口的屈服面,也称锥体屈服面;②就是目前广泛采用的闭合屈服面,也称帽子屈服面。开口的锥形屈服面主要反映塑性剪切变形,大多数经典屈服面都属于这一类型,如Tresca 准则、Von M ises 准则等。但岩土材料不同于金属材料的显著特点之一就是单纯的静水压力也能产生塑性体积应变,而单一开口的屈服面不能反映这种塑性体积应变。所以近年来无论是对原有屈服面的修正,还是提出的新屈服面,多为帽子屈服面,它克服了单屈服面的一些缺点,能较为真实地描述土体的性状和恰当地拟合多种加载途径下的试验资料。现有的帽子屈服面,在π平面上都是外凸的,大多数以余茂宏建议的双剪应力强度理论为外边界;而在子午面上的形状,有两端都是圆的蛋形、一头尖一头圆的水滴形和两头尖的橄榄形。 实验证明,许多岩土材料并不属于相关联塑性流动。这样,就促成了非关联流动塑性力学模型的发展。在非关联流动模型中,通过修正、调节屈服函数得到了势函数。于是,由材料的某些特性(如晶粒间摩擦、材料各向异性)所引起的对关联流动法则的偏离就能得到较好的模拟。 3 近期发展的新型岩土本构模型 311 广义塑性力学理论 国内学者郑颖人等人在广义塑性力学理论方面做了很多工作。广义塑性力学认为,传统塑性理论的3个假设:遵守关联流动法则、传统塑性位势理论和不考虑应力主轴旋转,都不符合岩土材料的变形机制。广义塑性力学从寻找和消除这些假设入手,提出了一些新的观点[2]。312 微观结构性模型 传统岩土本构模型是建立在宏观现象学基础上的关系。若将土体的变形过程看作由原状土经损伤向扰动土逐渐转化的过程,可以采用损伤力学理论建立弹塑性损伤模型,并进一步引申为结构性模型。通过微观结构的研究,使得众多结构研究成果与其力学性状发生定量意义上的联系,对解释宏观力学现象具有重要意义。313 内时模型 在经典塑性理论中,总是假设存在着与硬化或软化过程相适应的屈服面或加载面。但岩土材料的实验证明,土体无论在压缩还是剪切时,都没有理论上所描述的明显的屈服点,而且往往从加载一开始就会出现残余变形。所以,从这个意义上讲,简化的屈服面理论常常是与土体变形的真实情况有出入的。 — 36—

文献综述 图像分割就是把图像分成各具特色的区域提取感兴趣目标的技术和过程。它是由图像处理到图像分析的关键步骤,是一种基本的计算机视觉技术。 图像分割起源于电影行业。伴随着近代科技的发展,图像分割在实际中得3到了广泛应用,如在工业自动化、在线产品检验、生产过程控制、文档图像处理、遥感和生物医学图像分析、以及军事、体育、农业工程等方面。总之,只要是涉及对对象目标进行特征提取和测量,几乎都离不开图像分割。所以,对图像分割的研究一直是图像工程中的重点和热点。 自图像分割的提出至今,已经提出了上千种各种类型的分割算法。由于分割算法非常多,所以对它们的分类方法也不尽相同。我们依据使用知识的特点与层次,将其分为基于数据和基于模型两大类。前者是直接对当前图像的数据进行操作,虽然可以利用相关的先验信息,但是不依赖于知识;后者则是直接建立在先验知识的基础上,这类分割更符合当前图像分割的技术要点,也是当今图像分割的主流。 基于数据的图像分割算法多数为传统算法,常见的包括,基于边缘检测,基于区域以及边缘与区域相结合的分割方法等等。这类分割方法具有以下缺点,○1易受噪声和伪边缘影响导致得到的边界不连续,需要用特定的方法进行连接;○2只能提取图像局部特征,缺乏有效约束机制,难以获得图像的全局信息;○3只利用图像的底层视觉特征,难以将图像的先验信息融合到高层的理解机制中。这是因为传统的图像处理算法都是基于MIT人工智能实验室Marr提出的各层相互独立、严格由低到高的分层视觉框架下进行的。由于各层之间不存在反馈,数据自底向上单向流动,高层的信息无法指导底层特征的提取,从而导致底层的误差

不断积累,且无法修正。 基于模型的分割方法则可以克服以上缺陷。基于模型的分割方法可以将分割目标的先验知识等有用信息融合到高层的理解机制之中,并通过对图像中的特定目标对象建模来完成分割任务。这是一种自上而下的处理过程,可以将图像的底层视觉特征与高层信息有机结合起来,因此更接近人类的视觉处理。基于模型的图像分割方法主要包括:○1基于统计模型的分割方法;○2基于神经网络的分割方法;○3基于形变模型的分割方法。 主动轮廓模型(Active Conlour Model, ACM)(又称活动轮廓模型,变形曲线模型)的研究背景及发展状况。 即Snake模型,最初由Kass等人于1998年提出,并成功应用于图像分割方面。这种模型通过建立与参数化曲线C相关的能量函数,然后优化该能量函数,使轮廓向目标边界演化,并在目标边界处达到最优值。 1987年Kass、Witkin和Terzopoulos首次提出主动轮廓模型,并成功应用于图像分割、视频跟踪等相关应用。这种模型对Marr提出的各自独立分层图像处理模型提出了挑战,它将图像本身的底层视觉属性(如边缘、纹理、灰度、色彩等)与待分割目标的先验信息(如形状、亮度、色彩等)以一种有机的方式——能量函数的形势结合起来,最终得到待分割目标的完整表达。能量函数一般由两部分构成:内部能量函数和外部能量函数。一般说来,内部能量函数嵌入了对目标特征约束的先验性假设,以及保持轮廓本身特性(如光滑性和刚性)的约束条件;而外部能量函数则根据图像的数据特性(如边缘特性、区域特性等)构造

教育学院读书报告(体育硕士) 学号: 姓名: 报告时间: 报告地点: 题目: 指导教师:

关于阶段变化模型(跨理论模型)的研究综述如今,时代的发展与信息化在我们的生活中占着越来越重要的位置,各种随之而来的不健康的行为习惯已经成为全世界关注的问题。如何改变这些不健康的行为方式,维持和促进健康,提升生活质量,是行为改变方向研究的重中之重。而阶段变化模型(跨理论模型)为这些研究开辟了新的方向,它把行为变化的认知、行为和时间有效地结合起来,并成功的应用到行为变化的干预中。 一、阶段变化模型(跨理论模型)的概念及研究背景 1.1阶段变化模型(跨理论模型)的概念 阶段变化模型(跨理论模型)是20世纪70年代末80年代初,美国罗德岛大学教授Prochaska和Diclemente提出的,最早应用于戒烟活动之中,后因结合了许多其他理论模型与基础,开始广泛应用于如吸毒、酗酒、减肥和体育锻炼等领域。阶段变化模型(跨理论模型)的重点是告诉我们行为变化是如何产生的,而不是行为变化为什么会发生变化。阶段变化模型(跨理论模型)所述个体从不活动到活动再到保持活动的动态变化是一个复杂的过程,使用单一的方法和理论要说明这个问题是很困难的,在行为的各种因素及变化过程中,不可能只用一种理论来解释说明,要把行为变化看成一个动态的过程,描述一个不健康的行为向一个健康行为转变的过程。 1.2 阶段变化模型(跨理论模型)的产生背景 早在20世纪50年代就有了阶段变化模型(跨理论模型)的雏形,美国罗德岛大学心理学教授Prochaska在准备成为精神治疗师的时候,父亲因无法相信心理治疗最终死于酒精中毒和抑郁症,Prochaska教授没能用心理治疗帮助父亲,也无法理解为什么心理治疗得不到信任,在认真思考的同时Prochaska教授以此为契机在心理治疗方面做了更多研究。后来他在与别人合写的《向好方向转变》一书中指出:对大多数人来说,从不健康的行为改变到具有健康行为通常是有挑战性的,改变通常是一个长期的过程,不会马上发生,并且是包括了几个阶段的过程,在每一个阶段、每个个体的认知和行为不同,任何简化行为改变的方式都是不恰当的。这直接导致了阶段变化模型(跨理论模型)领域的产生。 二、阶段变化模型(跨理论模型)基本内容 阶段变化模型(跨理论模型)组成因素包括:核心组织结构变化阶段以及对

《软土地基》课程论文 学院建工学院 姓名王洋 学号

软土本构模型综述 1 引言 土体具有复杂的变形特征,如剪胀性、各向异性、受应力路径影响等。土体变形的这种复杂性是在复杂受力状态下表现出来的。复杂应力状态存在 6 个应力分量,也有 6 个应变分量。其间的关系是一种多因素物理量与多因素物理量之间的关系,不能由试验直接建立。须在简化条件的试验基础上,做某些假定及合乎规律的推理,从而提出某种计算方法,把应力应变关系推广到复杂应力状态。这种计算方法叫本构模型。 1.1 土的本构模型 发展到现在,土的本构模型数目众多,大致可以分为以下几大类: ( 1) 非线性模型; ( 2) 弹塑性模型; ( 3) 粘弹塑性模型; ( 4) 结构性模型。 对于软土而言,比较适用的一般为弹塑性模型。弹塑性模型是把总的变形分成弹性变形和塑性变形两部分,用虎克定律计算弹性变形部分,用塑性理论来解塑性变形部分。 1.2 变形假定 对于塑性变形,要作三方面的假定: ( 1) 破坏准则和屈服准则; ( 2) 硬化准则; ( 3) 流动法则。 不同的弹塑性模型,这三个假定的具体形式也不同。最常用的弹塑性模型为剑桥模型及其扩展模型。 2 剑桥模型与修正剑桥模型 1958 年,Roscoe 等发现了散粒体材料在孔隙比-平均有效应力-剪应力的三维空间里存在状态面的事实,1963 年,提出了著名的剑桥模型,1968 年,

形成了以状态面理论为基础的剑桥模型的完整理论体系。 Roscoe 等人将“帽子”屈服准则、正交流动准则和加工硬化规律系统地应用于Cam 模型之中,并提出了临界状态线、状态边界面、弹性墙等一系列物理概念,构成了第一个比较完整的土塑性模型。剑桥模型又被称为临界状态模型,是一个非常经典的弹塑性模型,它是第一个全面考虑重塑正常固结或弱超固结粘土的压硬性和剪胀性的模型,标志着土的本构理论发展新阶段的开始。 1968 年,Roscoe 等人在剑桥模型的基础上提出了修正剑桥模型,将原来的屈服面在p',q 平面上修正为椭圆,并认为在状态边界面内土体变形是完全弹性的。在状态边界面内,增加的剪应力虽不产生塑性体积变形,但可产生塑性剪切变形。修正剑桥模型是一种“帽子”型模型,在许多情况下能更好地反映土的变形特性。修正剑桥模型至今仍在工程中广泛应用,是因为它具有很多优点: 形式简单,模型参数少,参数确定方法简单( 只需常规三轴试验即可) ,参数有明确的物理意义,能够很好的反映重塑正常固结或弱超固结粘土的压硬性和剪缩性,因此修正剑桥模型是土力学中比较成熟而且应用广泛的弹塑性本构模型。同时,修正剑桥模型也有一定的局限性: 屈服面只是塑性体积应变的等值面,只采用塑性体积应变作硬化参量,因而没有充分考虑剪切变形; 只能反映土体剪缩,不能反映土体剪胀; 没有考虑土的结构性这一根本内在因素的影响; 假定的弹性墙内加载仍会产生塑性变形等。修正剑桥模型对实际情况进行了一系列假定: ①屈服只与应力球量p 和应力偏量q 两个应力分量有关,与第三应力不变量无关; ②采用塑性体应变硬化规律,以为硬化参数; ③假定塑性变形符合相关联的流动法则,即g( σ) = f( σ) ; ④假定变形消耗的功,即塑性功为: 剑桥模型是当前在土力学领域内应用最广的模型之一,其主要特点有: 基本概念明确; 较好地适宜于正常固结粘土和弱超固结粘土; 仅有3个参数,都可以通过常规三轴试验求出,在岩土工程实际工作中便于推广; 考虑了岩土材料静水压力屈服特性、剪缩性和压硬性。王清等分析了修正剑桥模型的应力应变关系,以其为基础引进了接触单元和杆单元,运用修正合格模型,用有限元程序模拟了

土的本构关系 土体是天然地质材料的历史产物。土是一种复杂的多孔材料,在受到外界荷载作用后,其变形具有以下特性:①土体的变形具有明显的非线性,如:土体的压缩试验e~p 曲线、三轴剪切试验的应力—应变关系曲线、现场承载板试验所得的p~s曲线等; ②土体在剪切应力作用下会产生塑性应变,同时球应力也引起塑性应变; ③土体尤其是软粘土,具有十分明显的流变特性; ④由于土体的构造或沉积等原因,使土具有各向异性; ⑤紧砂、超固结粘土等在受剪后都表现出应变软化的特性; ⑥土体的变形与应力路径有关,证明不同的加载路径会出现较大的差别; ⑦剪胀性等。为了更好地描述土体的真实力学—变形特性,建立其应力、应变和时间的关系, 在各种试验和工程实践经验的基础上提出一种数学模型,即: 土体的本构关系。 自从Roscoe等人首次建立了剑桥模型以来, 土的本构关系的研究经历了一个蓬勃发展的 阶段, 出现了一些具有实用价值的本构模型。虽然很多的理论为建立土的本构关系提供了有力的工具, 但是由于土是一种三相体材料, 在性质上既不同于固体也不同于液体, 是介于两者 之间的特殊材料, 所以人们常借助于固体力学或流体力学理论, 同时结合工程实践经验来解 决土工问题, 从而研究土的本构关系形成了自己一套独特的方法—半理论半经验的方法。建立一个成功的本构关系关键有两点:第一要建立一个函数能较好地反映土在受力下的响应特征;第二要充分利用试验结果提供的数据比较容易地确定模型参数。模型都需要满足以下基本条件:(1)不违背更高一级的基本物理原理(如热力学第一、第二定律)。(2)建立在一定的力学理论基础之上(如弹性理论、塑性理论等)。(3)模型参数能够通过常规试验求取。从工程应用的角度出发,研究问题的精度就需要进行合理的控制,从而在计算精度与计算设备、计算难度、计算时间以及计算成本之间获得平衡。另外,任何理论、方法都应以实践应用为目的,这样才具有价值。综合上述两点,从工程应用的角度去分析各种土的本构关系是非常有必要的。本构关系是反映材料的力学性状的数学表达式,表示形式一般为应力-应变-强度-时间的关系。土的本构关系十分复杂,除受时间因素影响外,还受温度、湿度等因素影响。时间作为一个主要因素,主要是反映土的流变特性且在大多数情况下可以忽略其影响。同时,强度可以视为土体应力-应变发展的一个特殊阶段,即在发生很小的应力增量下,土体单元将发生无限大的变形。 对于一般的岩土工程问题,稳定问题是主要问题,如地基稳定问题、斜坡稳定问题等,一般采用极限平衡法对土体进行分析。这种分析不考虑土体破坏前的变形过程及变形量,只关心土体处于最后整体滑动时的状态及条件,实际上是刚塑性或理想塑性的理论。20 世纪50 年代末到60 年代初,由于高重土工构筑物、高层建筑以及许多大型建筑物的兴建,使土体变形问题成为主要矛盾。此外,随着计算手段、试验手段的提高,也极大地促进了本构关系的发展。 土的线弹性模型:经典土力学将土体视为理想弹性体,在进行变形计算时采用基于广义虎克定律的线性弹性模型,假定土体的应力和应变关系成正比,通过测定土在不排水条件下的弹性 模量E和泊松比μ,或者体积变形模量K和剪切模量G来描述其应力—应变关系。土的线弹性模型简单,适用于不排水、安全系数较大、土体不发生屈服的情况,工程中可用于:①计算地基中的垂直应力分布; ②计算地基在不排水加荷情况下的位移和沉降; ③基坑开挖问题计算,用于估计基坑在不排水条件下的侧向压力与侧向位移; ④计算软粘土地基在加荷不排水条件下的沉 降和孔隙水压力。 土的非线弹性模型:土体在外荷载作用下一般都要发生屈服,其应力—应变关系具有非线性,土体发生的变形既有弹性变形又有塑性变形,土的非线弹性模型可以较好地描述其变形特性。土的非线弹性模型理论可以分为三类:弹性模型、超弹性(Hyper Elastic)模型(又称Green超弹性模型)和次弹性(Hypo Elastic) 模型。其中影响最大、最具有代表性的主要是邓肯一张

一 第31卷第4期2014年12月一土木工程与管理学报Journal of Civil Engineering and Management Vol.31No.4Dec.2014 收稿日期:2014-05-03一修回日期:2014-07-17 作者简介:缑变彩(1986-),女,河南安阳人,助教,硕士,研究方向为施工安全(Email:1621109445@https://www.doczj.com/doc/da11473507.html,)基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2013QN028) 系统安全理论与模型发展研究综述 缑变彩1,一覃亚伟2,一王一帆3 (1.武汉科技大学一城市学院,湖北一武汉一430083;2.华中科技大学一土木工程与力学学院,湖北一武汉一430074; 3.长江水利委员会长江科学院,湖北一武汉一430015) 摘一要:复杂社会技术系统的安全绩效取决于技术层面因素与组织管理层面因素的相互作用关系,而非个体要素三事故被认为是复杂系统中各个要素之间相互作用所产生的一种涌现现象,需要用系统安全思想进行研究,建立相应的系统安全模型三本文简要回顾了事故致因与系统安全理论的发展趋势,将事故致因与系统安全理论依据研究范式划分为三代,即规范性理论与模型二基于系统状态偏离标准程度的描述性理论与模型二以及基于系统实际行为的描述性理论与模型,在此基础上,总结了建立系统安全模型的现状二必要性和挑战,强调建立系统安全模型需要从近端因素到远端因素二从静态分析到动态建模二从还原论到整体论进行转变,将安全分析重点从找寻事故原因转移到事故发生机理上来三 关键词:系统安全;一复杂社会技术系统;一安全风险建模 中图分类号:X91一一文献标识码:A一一文章编号:2095-0985(2014)04-0083-05 Review of the Development and Research on System Safety Theories and Models GOU Bian-cai 1,QIN Ya-wei 2,WANG Fan 3 (1.Wuhan University of Science and Technology City College,Wuhan 430083,China; 2.School of Civil Engineering and Mechanics,Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074,China;3.Changjiang River Scientific Research Institute,Wuhan 430015,China) Abstract :The safety performance of a complex socio-technical system is determined by the interaction between organizational and managerial factors and technical factors,rather than the single element within the system.The accident can be viewed as an emergent phenomenon arises from the interaction of different agents,which requires a system safety perspective and the related system safety model.The development of accident causation and system safety was reviewed.The theories and models were classified into three generations according to the research paradigms,namely prescriptive theories and models,descriptive theories and models in terms of deviations from norms,and descriptive theories and models in terms of actual behaviors.Based on the review,current trends,motivation and challenges of establishing a system safety model were summarized.The importance of shift from proximal factors to distal factors,from static analysis to dynamic modeling,and from reductionism to holism has been emphasized that the focus should be transferred from causes to mechanisms.Key words :system safety;complex socio-technical system;safety risk modeling 一一社会技术系统于20世纪60年代初由英国Tavistock 研究所提出[1],泛指技术密集和资金密集二积聚能量巨大的工业组织,认为生产系统都具有技术和社会表征,而且是紧密联系和相互作用的,系统绩效取决于这种相互作用而不是个体要 素,并由此萌发了 系统安全 的基本思想,指在一个项目的全生命周期内运用一定的技术和管理手段,系统地二有远见地识别和控制危险[2]三然而现有的事故模型对组织等社会层面的分析与生产等技术层面的分析却往往是分开进行,缺少对

常用岩土本构模型及其研究现状 学生:彭敏 班级:水工一班 学号:2014141482159 授课教师: 肖明砾 成绩 摘要: 在土木及水利工程中岩体分析成功性很大程度取决于采用的本构模型的正确性,常用的岩土本构模型:传统的弹性模型和弹塑性模型,新型的广义塑性力学理论、微观结构性模型、分级模型等。 关键词:本构模型 弹性 弹塑性 损伤力学 微观 1.传统岩土本构模型 现代岩石力学研究岩石全程应力应变曲线(如图1)可分为压密阶段、弹性工作阶段、塑性变形阶段和破坏阶段,采用经典连续介质力学理论计算的岩石力学模型有: 1.1 弹性模型 对于弹性材料, 应力和应变存在一一对应的关系, 当施加的外力全部卸除时 ,材料将恢复原来的形状和体积。弹性模型分为线弹性模型和非线性弹性模型两类。这类模型用于荷载单调加载时可以得到较为精确的结果,但用于解决复杂加载问题时, 精确性往往不能满足工程需要。 1.2弹塑性模型 弹塑性模型的特点是在应力作用下, 除了弹性应变外,还存在不可恢复的塑性应变。 应变增量分为弹性和塑性两部分, 弹性应变增量用广义虎克定律计算, 塑性应变增量根据塑性增量理论计算。 图1:应力应变曲线 图2 弹塑性模型 2. 新型岩土本构模型 2.1 广义塑性力学理论 广义塑性力学认为, 传统塑性理论的 3 个假设都不符合岩土材料的变形机制,广义塑性力学从寻找和消除这些假设入手, 提出了一些新的观点。 2.2 微观结构性模型 将土体的变形过程看作由原状土经损伤向扰动土逐渐转化的过程, 可以采用损伤力学理论建立弹塑性损伤模型。通过微观结构的研究, 使得众多结构研究成果与其力学性状发生定量意义上的联系, 对解释宏观力学现象具有重要意义。 2.3 分级模型 该方法以服从关联流动法则的简单各向异性强化模型开始, 模型级数逐渐递增, 较高等级的模型则是通过引入非关联流动法则、各向异性强化法则和应变强化或软化法则得到的。 3.结论 (1)传统岩土本构模型虽然简单,但是存在一些

社科论坛 摘要:“胜任力”的研究,是当代人力资源管理领域热点之一。胜 任力模型的构建和使用可以更好地激励员工,降低员工离职率,节约招聘企业经营成本。更重要的是,它可以激发员工的潜、提高绩效。本文对国内外构建模型的研究方法进行了归纳总结,提出了我国科技 人力资源胜任力模型研究的重要性。 关键词:胜任力科技人力资源胜任力模型 1国外胜任力模型构建方法的研究综述 胜任力研究和实践起源于美国,随后胜任力在西方国家掀起了应用狂潮,很多国家开始胜任力的研究和应用的探索,并建立了一系列的胜任力模型库和测量量表。 美国管理协会于1970年研究了一千八百多名管理者,通过比较优秀和一般绩效者的表现,抽取个性特征来定义工作胜任力。 1982年,Richard Boyatzis 针对41个管理职位的两千多名管理人员进行访谈和问卷调查,全面分析了胜任力和胜任力模型的差异,构建出管理人员的胜任力通用模型。Lew is(2002)通过关键行为事件访谈和360度访谈, 针对绩效优秀和一般的酒店经理进行研究分析,建立了酒 店经理胜任力模型。 Bueno &Tubbs(2004)在Chin,Gu,and Tubbs (2001)通过检验分析得出全球领导力模型关键的六大因素。 Ricciardi(2005)通过分析研究多个案例,得出胜任力模型对培训的指导作用,构建了基于胜任力模型的培训体系。 Stewart (2006)参考Eisenhardt (1989)和Spencer (1993)的理论研究框架,调研了英国航空、英国电信等公司,研究针对固定岗位构建胜任力模型,并在实践中验证了所建立的胜任力模型。 综上,国外大都采用文献分析法,并结合行为事件访谈法和量表法,最终采用案例检验和验证来建立通用胜任力模型,但大都局限于管理者、 经营者、领导者等。2国内胜任力模型构建方法的研究综述 我国胜任力模型构建在管理领域的实践和应用起步比较晚,但发展势头良好,空间较大。为了探索胜任特征模型的理论和方法是否适用于我国的文化背景、管理制度,以及对于中国企业管理有效性,时堪博士于1997年应邀访问了McClelland 教授创立的MCBER 公司,为胜任特征模型在中国文化背景下的理论和实践探索进行了充分的准备。 王重鸣、陈民科(1999)访谈调查了全国不同城市的多家企业的220名中高层管理人员,通过实证分析和评价,得出管理者胜任特征,为中国高级管理者胜任力模型的构 建提供了依据。 时勘和王继承(2002)通过研究通信行业的管理者,得出了通信行业管理者的胜任力模型。仲理峰、时勘(2003)在胜任特征研究的新进展一文中,回顾了胜任特征的研究历史,介绍了胜任力研究的一些方法,总结了胜任力模型的研究方法。北京大学心理系姚翔、王垒(2004)对某企业322名项目经理和成员进行问卷调查,分析研究 得出企业项目管理者的胜任要素。清华大学张德、魏军(2005)利用访谈法、关键行为时间法以及评价法调研了中国多家银行的客户经理,深入分析研究得出我国商业银行 客户经理胜任力模型。刘学方和王重鸣(2006)通过对200多家家族企业中高层管理人员进行访谈和问卷调查,在国内建立了家族企业接班人胜任力模型。 这是国内首次通过探索性和验证性因子分析建立家族企业接班人胜任力模 型。赵曙明、杜娟(2007)针对企业经营者胜任要素分析了我国企业经营者的胜任力及模型, 并论述了企业经营者胜任力对选择和任用企业经营者的重要意义。 综上所述,可以看到国内以时堪教授为首的学者关于胜任力的研究大多从心理学的领域出发,建立了高层管理者、 中层管理者、 家族企业中高层等职业的胜任力模型,主要为通用胜任力模型, 对特定岗位的胜任力模型研究刚起步。3科技人力资源胜任力模型研究现状 美国历来重视科技人力资源的开发和使用,以便形成国家工程科技能力和创新能力,进而提升自己的全球竞争力。尤其是20世纪80年代以来, 美国为继续保持国家经济的全球领导地位,深刻认识到科技人力资源的重要性。2006年1月,胡锦涛主席在全国科学技术大会上首次提 出科技人力资源能力建设的问题。胡锦涛指出: “科技创新,关键在人才。杰出科学家和科学技术人才群体,是国家科技事业发展的决定性因素。当前,人才竞争正成为国际竞争的一个焦点。无论是发达国家还是发展中大国,都把科技人力资源视为战略资源和提升国家竞争力的核心因 素。大力加强科技人力资源能力建设,源源不断地培养造就大批高素质的具有蓬勃创新精神的科技人才, 直接关系到我国科技事业的前途,直接关系到国家和民族的未来。” 中国科技人力资源开发利用水平提高得很快,总体来看,我国是科技人力资源大国,但不是强国,相对人力资源还很少, 而且使用的效率和效益还不高。目前,国内外众多学者分析了科技人力资源开发的重要性、 论证了科技人力资源与经济增长的协整与因果关系, 阐明了科技人力资源流动机制及改革完善管理标准体系等, 但将胜任力模型运用于科技人力资源的研究仍是空白。 本文首先利用行为事件访谈法确定基本胜任特征要素及内容, 然后对国内科技人力资源工作者进行了量表调查,最后通过数据分析,实证评价, 获得科技人力资源的胜任力特征,一方面弥补了国内的空白, 另一方面为后人的研究奠定了理论基础。参考文献: [1]胡艳曦.国内外关于胜任力模型的研究综述[J].人力资源, 2008年11月.[2]瞿群臻.基于胜任力模型的中国职业经理人市场研究[D].厦门大学博士学位论文,20060901.[3]时堪,王继承,李超平.企业高层管理者胜任特征模型评价的 研究[J].心理学报, 2002,3:193-199.国内外胜任力模型构建方法的研究综述 华珺 黄焱 (安徽城市管理职业学院) 89