[数学]点线面体

- 格式:ppt

- 大小:4.15 MB

- 文档页数:39

《点线面体》教学反思在本学期的《点线面体》教学中,我担任的是初中数学课程的教师。

经过一学期的教学实践和反思,我意识到在教授《点线面体》方面还存在一些不足和改进的空间。

本文将对我在教学中所遇到的问题进行反思,并提出相应的改进措施,以提升教学效果。

首先,在教学《点线面体》过程中,我发现学生对于几何概念的理解存在一定的困难。

在引入点、线、面等基本概念时,学生普遍缺乏直观的感受和抽象思维能力。

为了解决这一问题,我决定在教学前通过引入一些生活中的例子来激发学生的兴趣。

例如,通过展示日常生活中的几何图形,如长方形的地砖、正方体的骰子等,让学生在感性认识的基础上逐渐理解几何概念的抽象意义。

其次,在教学重点和难点方面,我在课堂上注重了对于点、线、面的定义和特点的讲解,但是没有充分激发学生的主动思考和探索能力。

为了改进这一问题,我计划在下一学期的教学中引入更多的启发性问题和探究性活动。

例如,我可以组织学生观察周围的物体,并找出点、线、面的具体示例,引导学生通过实际操作和讨论来加深对几何概念的理解。

此外,在教学方法方面,我发现在课堂上我过于注重理论讲解,而忽视了实际应用和综合运用的训练。

为了提高学生的几何解决问题能力,我计划在教学中增加一些案例分析和实践活动。

例如,我可以设计一些与日常生活相关的几何问题,鼓励学生运用所学的知识解决实际问题,从而提升他们的应用能力和创新思维。

另外,针对学生的学习特点,我需要更加明确地制定学习目标和提供适合的学习资源。

有些学生对于几何概念的记忆能力较弱,需要更多的练习和巩固才能掌握。

为了帮助这部分学生,我计划在课堂上增加更多的练习环节,并提供针对性的学习材料和习题。

同时,我还会注重对学生学习的过程进行监控和反馈,及时纠正学生在学习中的错误,帮助他们更好地理解和运用几何概念。

综上所述,《点线面体》教学反思使我意识到在教学中的不足以及可以改进的地方。

我将通过引入生活中的例子、增加启发性问题和探究性活动、设计实践活动、提供适合的学习资源等方式来改进教学方法,以提高学生的学习效果和兴趣。

点线面与体点线面与体的基本概念与特征点线面与体是几何学中的基本概念,它们是描述和构建几何图形和空间的基本要素。

本文将介绍点线面与体的基本概念与特征,并讨论它们在几何学中的重要性。

一、点的概念与特征点是几何学中最基本的概念之一,它没有长度、宽度和高度,只有位置。

点可以表示为一个具体的坐标或一种抽象的符号,如(x, y, z)或A。

无论如何表示,点都是几何空间中的一个具体位置。

点有以下几个特征:1. 点是零维的,没有尺寸和形状。

2. 点没有方向,可以在空间中移动,但它的位置始终不变。

3. 两个不同点之间可以通过直线连接。

二、线的概念与特征线是由一系列点连接而成的几何对象,它有长度但没有宽度和高度。

线是由无数个点构成的,可以通过这些点的连续性来描述一个曲线或直线。

线有以下几个特征:1. 线是一维的,有长度但没有宽度和高度。

2. 线无论怎样延长都没有尽头,可以无限延伸。

3. 线可以是直线或曲线,直线是两个点之间的最短路径,而曲线则不是。

三、面的概念与特征面是由一系列线连接而成的几何对象,它有长度和宽度但没有高度。

面可以看作由无数个点和线组成的一个平坦的二维区域。

面有以下几个特征:1. 面是二维的,有长度和宽度但没有高度。

2. 面可以是平面或曲面,平面可以由至少三个相互连接的点所确定,而曲面则不是。

3. 面可以被划分为许多小区域,每个小区域都可以表示为一个点、线或面。

四、体的概念与特征体是由一系列面连接而成的几何对象,它有长度、宽度和高度。

体是空间中的一个三维区域,可以看作由无数个点、线和面组成的一个立体物体。

体有以下几个特征:1. 体是三维的,在长度、宽度和高度上都有尺寸。

2. 体是由至少四个面连接而成的,每个面都可以表示为一个点、线或面。

3. 体可以是正体或曲体,正体的面都是平面,而曲体则不是。

点线面与体在几何学中起着重要的作用。

它们是描述和构建几何图形和空间的基本要素,为我们研究和应用几何学提供了基础。

4.1.2 点、线、面、体一、内容和内容解析1.内容点、线、面、体的概念及它们之间的关系。

2.内容解析点、线、面、体及其组合构成了丰富多彩的土星世界,它们的概念是图形与几何的基本概念,既是对现实世界进行数学抽象的产物,具有高度的抽象性,又是对图形类别的基本划分,具有高度的概括性。

点、线、面、体的概念剖析了图形的构成要素,使我们对身边世界的认识更加清晰。

点、线、面、体的关系揭示了图形由简单到复杂,由一维到三维的演变过程,是认识图形本质,发展空间观念的知识基础。

点、线、面、体的关系是认识图形本质,发展空间观念的知识基础.需要通过三条线索来认识.第一条是从整体到局部,逐步分解地依次认识体、面、线、点(如“包围着体的是面,面与面相交形成线,线与线相交形成点”);第二条是从微观到宏观,由简单到复杂,由一维到三维的演变过程,逐步合成地来认识点、线、面、体(如“点动成线、线动成面、面动成体”);第三条是运用集合观点来认识,使线、面、体概念的外延由多元回归到一元,揭示图形世界多样性表象下的统一性(如“点是构成图形的基本元素”).这三条线索中,都蕴含了“具体→抽象→具体”的认识方法:先结合实例抽象出图形,再进一步抽象得到概念,最后具体模型中概念得到阐释应用,达到对概念意义的同化。

基于以上分析,确定本节课的教学重点:点、线、面、体的概念。

二、目标和目标解析1.目标①进一步认识体、面、线、点的概念;②理解点、线、面、体之间的关系。

③通过学习点、线、面、体之间的关系,进一步发展学生抽象概括能力和形象思维的能力。

2.目标解析达成目标的标志是:能结合几何模型或身边环境,指出点、线、面、体,并能区分平面和曲面、直线和曲线;能从运动、集合的角度描述点、线、面、体的关系,并能恰当地举例来说明它们的关系;通过体验点、线、面、体概念的抽象过程,能自觉运用直观感知(具体)→分析概括(抽象)→举例阐释(具体)的认知方法完成对部分概念和结论的探究。

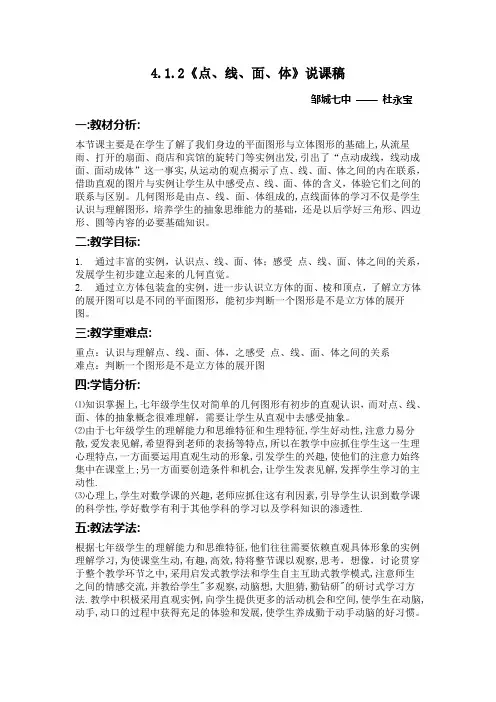

4.1.2《点、线、面、体》说课稿邹城七中——杜永宝一:教材分析:本节课主要是在学生了解了我们身边的平面图形与立体图形的基础上,从流星雨、打开的扇面、商店和宾馆的旋转门等实例出发,引出了“点动成线,线动成面、面动成体”这一事实,从运动的观点揭示了点、线、面、体之间的内在联系,借助直观的图片与实例让学生从中感受点、线、面、体的含义,体验它们之间的联系与区别。

几何图形是由点、线、面、体组成的,点线面体的学习不仅是学生认识与理解图形,培养学生的抽象思维能力的基础,还是以后学好三角形、四边形、圆等内容的必要基础知识。

二:教学目标:1. 通过丰富的实例,认识点、线、面、体;感受点、线、面、体之间的关系,发展学生初步建立起来的几何直觉。

2. 通过立方体包装盒的实例,进一步认识立方体的面、棱和顶点,了解立方体的展开图可以是不同的平面图形,能初步判断一个图形是不是立方体的展开图。

三:教学重难点:重点:认识与理解点、线、面、体,之感受点、线、面、体之间的关系难点:判断一个图形是不是立方体的展开图四:学情分析:⑴知识掌握上,七年级学生仅对简单的几何图形有初步的直观认识,而对点、线、面、体的抽象概念很难理解,需要让学生从直观中去感受抽象。

⑵由于七年级学生的理解能力和思维特征和生理特征,学生好动性,注意力易分散,爱发表见解,希望得到老师的表扬等特点,所以在教学中应抓住学生这一生理心理特点,一方面要运用直观生动的形象,引发学生的兴趣,使他们的注意力始终集中在课堂上;另一方面要创造条件和机会,让学生发表见解,发挥学生学习的主动性.⑶心理上,学生对数学课的兴趣,老师应抓住这有利因素,引导学生认识到数学课的科学性,学好数学有利于其他学科的学习以及学科知识的渗透性.五:教法学法:根据七年级学生的理解能力和思维特征,他们往往需要依赖直观具体形象的实例理解学习,为使课堂生动,有趣,高效,特将整节课以观察,思考,想像,讨论贯穿于整个教学环节之中,采用启发式教学法和学生自主互助式教学模式,注意师生之间的情感交流,并教给学生"多观察,动脑想,大胆猜,勤钻研"的研讨式学习方法.教学中积极采用直观实例,向学生提供更多的活动机会和空间,使学生在动脑,动手,动口的过程中获得充足的体验和发展,使学生养成勤于动手动脑的好习惯。

附件2:微反思《点、线、面、体》微课反思在几何教学中,我让学生感受研究几何,就象组装积木一样好玩。

几何图形的发展类似于孩子玩积木,由小元件组装成大元件,再由大元件拼装成组件,……。

几何也是如此:“点”生“线”,“线”生“面”,“面”生“体”。

如许多“点”排队时,若排成一条队伍,就成了一条“线”;若排成许多条队伍,就成了许多条“线”,这些“线”就组成了一个“面”。

也就是本节课常提到的“点动成线线动成面面动成体”。

数学概念是数学学习之基础。

性质、判定的产生来源于概念的准确把握。

在本节课中将抽象的概念融于大量生动形象、具体的实例中,有助于学生对概念的理解,记忆。

让学生体验图形是有效描述现实世界的重要手段,从而使学生乐于接触社会环境中的数学信息,发现数学问题.并能在教学活动中发挥积极作用。

在欣赏美丽的图案时,又增加了学生的审美意识。

从学生已有的生活经验和已有的知识出发,给学生提供“现实的、有意义的、富有挑战性的”学习材料。

提供数学活动和交流的机会.引导他们在数学实践活动中,在自主探索的过程中获得知识和技能,掌握基本的数学思想方法。

在课堂上我很注重引导学生进一步认识平面图形与立体图形之间的关系,初步建立空间观念,发展学生的空间想象能力。

鼓励学生勇干面对数学活动中的困难,并有克服困难和学好数学的自信心.认识通过观察、实验、类比、推断可以获得数学猜想,体验数学活动充满探索性和创造性。

在本节课程的后半段时间,主要是进行课堂巩固练习,目的是锻炼学生用数学知识解决实际问题的能力。

练习是采用了分层的方式,几乎所有的学生都可以顺利并且准确完成A 和B组的练习,c组的练习有小部分学生出现错误,原因是:审题不明,计算出错。

经过老师公布答案和适当的点评之后,全部学生都能学有所得。

另外在整个教学活动中要老师要重点关注:1.学生对知识的掌握情况,是否真正理解点.线.面.体之间的关系。

2,几何语言的运用是否正确。

3,学生能否把数学知识同生活实际紧密联系起来。

4.1.2 点、线、面、体一、教案背景分析:1、面向学生:七年级学生学科:数学2、课时:13、学生课前准备:铅笔、三角尺4、教师课前准备:长方体、正方体、圆柱、圆锥、球、棱柱、棱锥等模型;多媒体课件。

二、教学目标分析:知识与能力:⒈进一步认识面、线、体、点的概念;⒉理解点、线、面、体之间的关系。

⒊通过学习点、线、面、体之间的关系,进一步发展学生抽象概括能力和形象思维的能力。

过程与方法:通过对点、线、面、体的认识,使学生经历用图形描述现实世界的过程,用它们来解释生活中的现象。

情感、态度、价值观:⒈通过联系现实世界中各种常见的几何体及情景,让学生认识数学与现实生活的密切联系。

⒉在各种数学活动中发展学生与他人交流、合作的意识。

三、重点与难点重点:点、线、面、体之间的关系。

难点:点动成线、线动成面、面动成体的理解。

四、教学方法及教学思路:通过观察各类熟悉的几何体,进一步认识点、线、面、体的概念并从静态角度认识点、线、面、体之间的关系,即“体由面组成,面与面相交成线,线与线相交成点”。

通过具体事例从动态角度进一步探究点、线、面、体之间的关系,即“点动成线、线动成面、面动成体”。

通过观察图片了解几何图形都是由点、线、面、体组成的,点是构成图形的基本元素。

反思总结并应用。

五、教学过程一、创设情景,自主学习:活动一:夜空中点点繁星,划过天空的炫丽流星雨,夜幕下的激光束,蜿蜒的盘山公路,平静的海平面等等.观察实物,说出学生联想到的几何图形——线和面。

(教师由情景中的问题和学生的生活素材,利用多媒体展示学生说到的几何图形)问题:上述观察到的线可以分为几种类型?面可以分为几种类型?(学生先独立思考,再交流讨论,教师对学生说到的不同分类方式给予评价)活动二:繁华美丽的城市,一栋比一栋高的高楼大厦,美丽的东方明珠等一幅幅美丽的图片。

继续观察图画,引导学生有步骤地观察、分析、归纳出熟悉的几种常见几何体,通过对体的逐步解析,加深学生对点、线、面、体的认识,并从静态的结构分析中体会点、线、面、体之间的关系。

《4.1.2点、线、面、体》教学反思错综复杂的几何图形由点、线、面和体构成,通过探索这几点的关系,可以提高学生的空间想象力和抽象思维能力等,激发学生的好奇心和求知欲,养成主动探索的习惯,加强创新意识,提高实践能力。

在七年级《数学》上册的教学中,我特别喜欢讲《点线面体》这一节。

一是因为前面的知识相对枯燥,学生已经厌烦;二是本节内容与实际生活密切相关,可以用大量的生活实例辅助教学;三是可以活跃学生思维,调动学生参与学习的积极性。

讲这节课之前,我先让学生进行预习,并要求他们自己搜集一些生活中关于点、线、面和体的资料。

我自己也上网搜集了大量的资料,做了充分准备。

讲课时,我先让学生观看一段国庆60周年大阅兵的视频,整齐的方队和坚定的步伐一下子吸引了所有学生的注意力。

我将视频在空中的俯视画面暂停,然后问学生的感受,有的说“震撼”,有的说“感动”,有的说“酷”,还有的同学说“每个方队像一个整体”,紧接着又有学生说“每排像一条线”,这时我试探地问:“那每排是一条线,每个线上的人就是一个什么呢?”“点。

”学生异口同声地说。

此时我引入本节课的课题。

在这一过程中学生真实地体会到了点、线、面和体之间的关系,同时也将数学与生活紧密联系起来。

在本节课的教学设计中,我充分发挥学生在教学中的主体作用,鼓励学生大胆表现自己,采取学生仔细观察、认真思考、大胆动手操作、进行小组间合作与交流的方式。

本节课在学生已有的数学知识基础上,由学生自己观察、发现和探究,从对体的认识到对面、线、点的进一步认识,通过学习它们之间的关系,以及经历运用图形描述现实世界的过程,进一步发展了学生的抽象概括能力和形象思维能力。

由于学生进行了充分的预习,所以列举了很多生动有趣的实例,如雨滴下落、流星划过夜空、飞机飞过拉出的尾线等都是点动成线;一名学生拿篮球做了一个抛球的动作,把篮球看成一个点,球运动的轨迹就是点动成线;还有的学生带了折叠扇,把折叠扇打开,线动成面;班长拿出在口袋里的硬币,发给每个小组的成员,让他们转一转,转出一个球体,面动成体。