人教版七年级上册数学4.1.2点线面体

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:4

人教版七年级数学上册:4.1.2 《点、线、面、体——两点之间线段最短》教学设计一. 教材分析《点、线、面、体——两点之间线段最短》是人教版七年级数学上册第四单元第一节的内容。

本节课主要让学生理解两点之间线段最短的性质,掌握线段的性质及其应用。

通过本节课的学习,为学生进一步学习几何图形和其他数学知识打下基础。

二. 学情分析学生在进入七年级之前,已经学习了平面几何的基本概念,对点、线、面有一定的认识。

但是,对于两点之间线段最短的性质及其证明可能还存在一定的困难。

因此,在教学过程中,需要注重引导学生直观地理解线段的性质,并通过举例、操作等活动,帮助学生巩固知识点。

三. 教学目标1.知识与技能:让学生理解两点之间线段最短的性质,学会运用线段的性质解决实际问题。

2.过程与方法:通过观察、操作、证明等环节,培养学生的动手操作能力和逻辑思维能力。

3.情感态度与价值观:激发学生对数学的兴趣,培养学生勇于探索、积极思考的精神。

四. 教学重难点1.重点:两点之间线段最短的性质。

2.难点:如何证明两点之间线段最短。

五. 教学方法1.情境教学法:通过生活实例,引导学生直观地理解线段的性质。

2.动手操作法:让学生通过实际操作,体验线段的性质。

3.小组合作法:鼓励学生分组讨论,培养学生的团队协作能力。

4.讲解法:教师针对关键知识点进行讲解,引导学生深入理解。

六. 教学准备1.教具:多媒体课件、黑板、粉笔、线段模型等。

2.学具:学生用书、练习册、铅笔、橡皮等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体课件展示生活中的实例,如两个人在地图上寻找两地之间的最短路线。

引导学生思考:如何确定这两点之间的最短路线?从而引出本节课的主题——两点之间线段最短。

2.呈现(10分钟)教师通过讲解和展示线段模型,让学生直观地理解两点之间线段最短的性质。

同时,引导学生尝试用语言描述这一性质。

3.操练(10分钟)学生分组进行讨论,每组选择一个实例,运用线段的性质找出两点之间的最短路线。

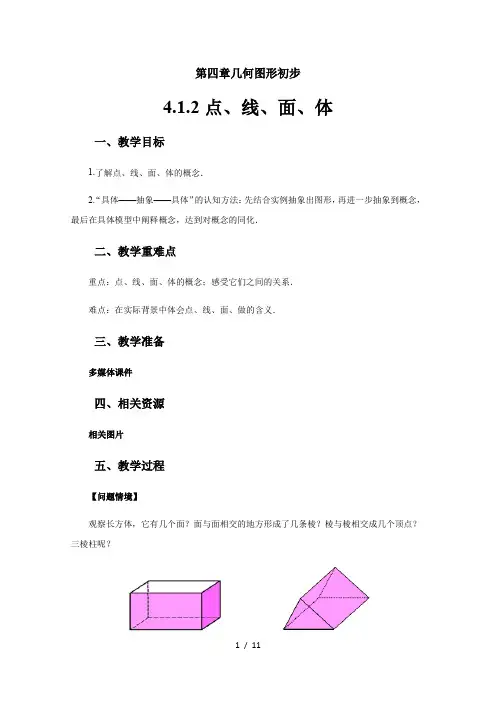

第四章几何图形初步4.1.2点、线、面、体一、教学目标1.了解点、线、面、体的概念.2.“具体——抽象——具体”的认知方法:先结合实例抽象出图形,再进一步抽象到概念,最后在具体模型中阐释概念,达到对概念的同化.二、教学重难点重点:点、线、面、体的概念;感受它们之间的关系.难点:在实际背景中体会点、线、面、做的含义.三、教学准备多媒体课件四、相关资源相关图片五、教学过程【问题情境】观察长方体,它有几个面?面与面相交的地方形成了几条棱?棱与棱相交成几个顶点?三棱柱呢?师生活动:学生观察、思考、交流.(1)观察可知:长方体有____个面,面与面相交的地方形成了___条线,线与线相交成____个点;三棱柱有____个面,面与面相交的地方形成了___条线,线与线相交成____个点.(2)你能说出构成几何图形的元素包含哪些吗?设计意图:引导学生在已有知识的基础上,通过主动观察、思考,体会图形是由点、线、面、体构成的,从构成元素的角度把握几何体的特征,从而进入点、线、面、体的概念.【探究新知】探究一:基本概念活动1.请同学们观察下面图形,想一想从它们的外形中分别可以抽象出什么立体图形?再举出一些你所熟悉的立体图形.师生活动:学生举例并互相交流;教师展示一些立体图形的模型或图片.结合这些实例,教师明确几何体的概念:长方体、正方体、圆柱、圆锥、球、棱柱、棱锥等都是几何体,几何体简称体.设计意图:以立体图形为认知基础,明确“体”的概念;通过多举一些例子,使学生感受到“体”,加深学生对“体”的概念抽象性和概括性的理解.活动2.认识“面”教师:观察这些几何体,想一想:包围着体的是面?是线?还是点?得出结论:包围着体的是面.(1)看一看:如图,四棱锥、圆柱、圆锥分别有哪些面?这些面有区别吗?师生活动:学生充分利用学具进行观察,并开展讨论,教师参与其中.教师引导学生得出结论:面有平的面、曲的面.四棱锥有____个面;圆柱有____个面;圆锥有___个面.再联想上一课“展开图”的知识,可以得出结论:包围着体的是___.教师归纳:数学中的面可以分为平的面和曲的面,而在数学中“平面”一词具有特定含义,它是无限延展的.围成体的面只是平面或曲面的一部分.(2)练一练:如图,围成这些立体图形的各个面中,哪些是平面?哪些是曲面?设计意图:由“体”分解出“面”,这是由整体迈向局部的第一步;通过广泛举例和及时练习,加深学生对“面”的认识,理解“面”的概念.活动3.认识“线”和“点”利用长方体、圆柱、棱锥等熟悉的几何体模型,结合下列问题开展小组合作探究:(1)面与面相交的地方形成了什么?它们有什么不同?(2)线与线相交又得到了什么?它们有什么不同?师生活动:教师参与学生探究:得出结论后,每小组派代表在全班交流;教师点评纠正,师生共同归纳:面与面相交的地方形成线,线分直线和曲线;线与线相交的地方是点,点只代表位置,没有大小,点与点之间没有区别.(3)看一看,想一想,举出我们身边符合线、点形象的例子.师生活动:教师鼓励学生联想身边熟悉的情境,尽可能多地举出例子,并用电脑展示出来与学生交流.设计意图:借助“面”的学习经验进一步认识线和点,用合作探究的方式利于学生对概念的理解.引领学生完整经历“具体——抽象——具体”的认知过程,体会概念的产生和发展.探究二:从动态的角度探究“点”、“线”、“面”的关系活动1.我们知道物体运动时会留下运动轨迹,如果把笔尖看成一个点,这个点在纸上运动时,形成了什么?师生活动:学生画图并交流.师生活动:学生充分思考、讨论.教师引导学生归纳:点动成线.师生活动:学生讨论,举出更多实例.教师用电脑再演示一些例子.设计意图:从动手实践中获得直观感受,在讨论交流中抽象概括,引导学生模拟知识发生、发展的过程,这种体验有利于学生学会学习.活动2.如果把汽车雨刷看成一条线,从几何的角度来观察它在挡风玻璃上摆动时的现象,你可以得出什么结论?还能举出生活中的实例说明这一结论吗?做一做,想一想.师生活动:教师指导学生用直尺当雨刷在纸上演示,启发学生类比联想,得出“线动成面”的结论.学生讨论交流,举出更多实例.设计意图:将已获得的知识经验类比迁移,重复“实践发现——抽象概括——举例验证”的探究过程,加深学生对“具体——抽象——具体”认知方法的体验.活动3.既然“点动成线,线动成面”,那么请同学们想一想:当“面”运动时,又会形成什么图形?师生活动:教师引导学生先独立思考,得出自己的结论,再在小组内讨论交流,达成共识,然后选择适当的学具,操作演示.最后师生共同归纳:面动成体.设计意图:从动手实验——观察思考——抽象概括,过渡到思考想象——猜想假设——实践验证,培养学生大胆猜想,小心求证的创新精神.在发展形象思维的同时,培养学生的空间想象力和几何直觉.活动4.观察电视屏幕上的画面、大型团体操的背景图案.从几何的角度观察它们有什么共同特点?你能发现构成几何图形的基本元素是什么吗?师生活动:指导学生结合问题阅读教材.教师引导学生总结:构成图形的基本元素是点,图形是由满足某种条件的点组成的.接着教师提出问题:你还能举出一些符合这一观点的例子吗?学生讨论交流,举出更多例子:庆祝节日时不同颜色的鲜花组成美丽图案;显示器的像素;一块块小瓷砖镶嵌成的图案;十字绣图案,等等.设计意图:渗透集合观点,揭示图形的本质,认识图形世界的多样性和统一性.本图片资源总结了点、线、面、体的基础知识,适用于点、线、面、体的教学.若需使用,请插入图片【知识点解析】点、线、面、体.【典型例题】例1.围成下面这些立体图形的各个面中,哪些面是平的?哪些面是曲的?解:(1)四棱柱的各面是四边形,是平面;(2)三棱锥的各面是三角形和四边形,是平面;(3)圆锥的底面是一个圆,属于平面,侧面是曲面;(4)包围球的面是球面,是曲面;(5)包围一个圆柱和一个半球的组合体的是一个半球面、一个圆柱的侧面和一个圆面,前两者是曲面,后者是平面.设计意图:考查对“面”的理解.例2.如图,上面的平面图形绕轴旋转一周,可以得出下面的立体图形,把有对应关系的平面图形与立体图形连接起来.如图所示:设计意图:考查对“面动成体”的理解和学生的读图能力.3.请观察如图所示的棱锥模型,它有________个面,面与面相交的地方形成了________条线,线与线相交形成了________个点.5;8;5.设计意图:加深学生对“体由面围成,面与面相交形成线,线与线相交形成点”的理解.【课堂练习】1.图中各个花瓶的表面可以看做由哪个平面图形绕虚线旋转一周而得到?用线连一连.设计意图:加深学生对面动成体的理解,培养学生的观察能力和空间想象能力.2.如图,分别从正面、左面、上面观察小立方体构成的立体图形,得到什么平面图形?解:如图:3.“汽车上雨刷器的运动过程”能说明的数学知识是(B)A.点动成线B.线动成面C.面动成体D.面与面交于线4.雨滴滴下来形成雨丝属于(A)A.点动成线的实际应用B.线动成面的实际应用C.面动成体的实际应用D.以上都不对5.将下列平面图形绕轴旋转一周,可得到图中所示的立体图形的是().六、课堂小结本节课我们循着三条线索认识了点、线、面、体,回顾本节课的学习内容:(1)谈一谈你认识到的点、线、面、体及它们之间的关系.(2)说一说通过今天的学习你对周围环境有了哪些新的认识.(3)想一想在获得一个结论的过程中,我们都经历了哪几个环节?这对你将来探索新知识有何帮助?设计意图:引导学生梳理知识脉络,完成知识体系建构;加深学生对认知方法“具体——抽象——具体”的理解.七、板书设计11/ 11。

教学准备1. 教学目标了解基本几何元素2. 教学重点/难点探索点线面体运动变化后的图形3. 教学用具4. 标签教学过程一、引入新课1.出示一个长方体模型,请同学们认真观察.2.提出问题:这个长方体有几个面?面和面相交成了几条线?•线和线相交成几个点?二、新授1.经过学生的独立思考,然后在小组中进行交流,在小组讨论中,•评价并修正自己的结论.2.各小组学生公布自己小组讨论后的结论.教师活动:在探索问题解决方法和小组讨论过程中,教师进行巡视,及时给予指导,教师对学生分布的答案作鼓励性评价.3.几何体的概念.(1)长方体是一个几何体,我们学过的正方体、圆柱、圆锥、球、棱柱、•棱锥等都是几何体.(2)提出问题:观察长方体和圆柱体,说出围成这两个几何体的面有哪些?•这些面有什么区别?4.给出面的分类.通过对上面问题的解决,给出面的分类:平面和曲面.教师活动:板书:平面和曲面.提出问题:(1)用幻灯机放映图片,让学生观察.(2)提出问题:通过观察,你得出什么结论?(3)进行小组讨论中,综合小组中每个同学意见,得出观察图片发现的结论.(4)在小组活动中,教师指导学生看课本第121~122页内容,•得出观察图片能发现的结论.师生互动:请学生给出观察结论:点动成线,线动成面,面动成体.教师对学生的回答给出正面评价,并把学生观察结论板书.注:在探索问题解决的方法活动过程中,教师应充分调动学生的想像能力,鼓励学生进行深入探究.思考课后思考题,让学生进行小组讨论,教师给以必要的指导,然后得出合理的解释.5.点、线、面、体与几何图形关系.课堂小结1.本节课我们主要探究了几何体的形成:由平面和曲成围成一个几何体.2.点、线、面、体之间的关系.3.体验了在数学活动过程中小组合作的重要性。

七年级(人教版)集体备课说课稿:4.1.2 《点、线、面、体》一. 教材分析《点、线、面、体》是七年级(人教版)数学教材中的一个重要概念。

这部分内容主要让学生初步认识点、线、面、体的基本概念,理解它们之间的关系,并能够运用这些基本概念解决实际问题。

教材通过丰富的图片和实例,引导学生直观地感受点、线、面、体的特征,从而更好地理解和掌握这部分知识。

二. 学情分析学生在学习《点、线、面、体》之前,已经学习了平面几何的基本概念,对图形的认识有一定的基础。

但是,对于三维空间中的点、线、面、体的概念,他们可能还比较陌生,需要通过实例和操作来进一步理解和掌握。

此外,学生对于空间想象能力的培养还不够,需要通过实践活动来提高。

三. 说教学目标1.知识与技能目标:学生能够理解点、线、面、体的基本概念,认识它们之间的关系,并能够运用这些知识解决实际问题。

2.过程与方法目标:学生通过观察、操作、实践,培养空间想象能力,提高解决问题的能力。

3.情感态度与价值观目标:学生体验数学与实际生活的联系,增强对数学的兴趣和自信心。

四. 说教学重难点1.教学重点:学生能够理解点、线、面、体的基本概念,认识它们之间的关系。

2.教学难点:学生对三维空间中的点、线、面、体的概念的理解,以及空间想象能力的培养。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、实践活动法、小组合作法等,引导学生主动探究、合作交流。

2.教学手段:利用多媒体课件、实物模型、几何画板等辅助教学,增强学生的直观感受。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示一些生活中的实例,如建筑物、家具等,引导学生观察和思考,引出点、线、面、体的概念。

2.自主探究:学生通过观察、操作、实践,自主探索点、线、面、体之间的关系,理解它们的基本概念。

3.合作交流:学生分组讨论,分享自己的发现和理解,互相学习和借鉴。

4.教师讲解:教师针对学生的反馈,进行讲解和解答疑问,引导学生深入理解点、线、面、体的概念。

人教版七年级数学上册:4.1.2《点、线、面、体》教案一. 教材分析《点、线、面、体》是人教版七年级数学上册第四章第一节的内容,主要介绍点、线、面、体的基本概念和性质。

这部分内容是学生初步接触几何图形的基础知识,对于培养学生的空间想象能力和逻辑思维能力具有重要意义。

通过本节课的学习,学生将掌握点、线、面、体的基本概念,了解它们之间的关系,为后续几何学习打下基础。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的空间想象能力和逻辑思维能力,但对于几何图形的认识还不够系统。

学生在小学阶段已经接触过一些简单的几何图形,如三角形、四边形等,但对其本质特征和相互关系缺乏深入理解。

因此,在教学过程中,教师需要引导学生从实际出发,通过观察、操作、思考,体会点、线、面、体之间的关系,建立空间观念。

三. 教学目标1.知识与技能:学生能够正确识别点、线、面、体,理解它们之间的关系,掌握基本概念和性质。

2.过程与方法:学生通过观察、操作、思考,培养空间想象能力和逻辑思维能力。

3.情感态度与价值观:学生体验数学与生活的密切联系,激发学习兴趣,树立自信心。

四. 教学重难点1.重点:点、线、面、体的基本概念和性质。

2.难点:点、线、面、体之间的关系。

五. 教学方法1.情境教学法:通过生活中的实例,引导学生认识点、线、面、体,感受它们之间的关系。

2.直观教学法:利用实物模型、图片等直观教具,帮助学生建立空间观念。

3.自主探究法:学生通过观察、操作、思考,自主发现点、线、面、体之间的关系。

4.合作交流法:学生分组讨论,分享学习心得,提高沟通与合作能力。

六. 教学准备1.教具:准备一些实物模型、图片等直观教具,如牙签、小棍、平面图形等。

2.教学课件:制作课件,展示点、线、面、体的动画效果,增强直观感受。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示一些生活中的实例,如建筑物、家具等,引导学生观察其中的点、线、面、体,让学生初步认识它们。

同时,教师提出问题,如“你能找出这些实例中的点、线、面、体吗?它们之间有什么关系?”激发学生的兴趣。

No.课题:4.1.2点.线.面.体教学案

学习目标:1.了解几何体、平面和曲面的意义,能正确判定围成几何体的面是平面还是曲面;2.

了解几何图形构成的基本元素是点、线、面、体及其关系,能正确判定由点、线、

面、体经过运动变化形成的简单的几何图形.

学习重点:正确判定围成立体图形的面是平面还是曲面,探索点、线、面、体之间的关系

学习难点:探索点、线、面、体运动变化后形成的图形

课前自助

新知探1.如下图所示,这些物体所对应的立体图形分别是:___________.2.如下图所示,经过折叠能围成一个棱柱的是().

A.①② B.①③ C.①④ D.②④

<活动一>观察图形:见课件

①你知道这些体是由什么围成的吗?

②观察面与面相交的地方、线与线相交的地方,你能得出什么结论?

总结:1.面与面相交成,线与线相交成,包围着体的是。

2.面分为、。

3.线分为、。

1 / 4。