肌筋膜激痛点治疗----斜方肌

- 格式:ppt

- 大小:1.21 MB

- 文档页数:25

肌筋膜触发点(激痛点)疗法治疗慢性肌肉骨骼疼痛以下内容为本人原创,如需转载请标注出处一.95%的慢性疼痛来自肌筋膜触发点的活化现代人工作压力日益增大,加之生活习惯不良,经常保持固定姿势使用手机、电脑、电视,或因运动创伤、肌肉疲劳等致长期体态失衡,加重的慢性损伤会导致疼痛以及肌肉运动模式的重新分配,长时间后会导致动作控制模式的变化,短期来看很多患者不发生疼痛一般是其他肌肉保护性代偿的结果,但长此以往必然会出现动作障碍及各种急慢性疼痛。

因此很多人频繁出现头颈肩部的酸胀不适甚至疼痛,手麻,腰腿痛等,依据疾病严重程度的不同可有如颈源性头痛,颈椎失稳,颈椎间盘突出症,颈椎病,肩袖损伤,肱骨外上髁炎(网球肘),膝关节骨性关节炎,腰椎间盘突出症,梨状肌综合征,腰肌劳损,足底筋膜炎等各种诊断。

这些疾病除了对症处理疼痛发生部位和修复压迫损伤之外,这一类患者还同时具有一个共同的疾病特点,即肌筋膜疼痛综合征;ICD-11诊断标准里又根据是否找得到原发因素分为“慢性原发性/继发性肌肉骨骼疼痛”。

其中肌筋膜触发点(MyofascialTrigger Points,MTrPs),又称激痛点,简单来讲就是肌肉里面出现的异常小结节或条索,是肌筋膜疼痛综合征的标志性特点。

它最早是由美国临床教授Janet Travell 于1942 年提出,可分为隐性触发点和活化触发点。

该理念在国内于上海体育学院黄强民教授的带领下获得普及推广。

据流行病学调查统计,95%慢性疼痛病人与此有关。

当疲劳、抵抗力下降、反复感冒、营养物质缺乏等因素出现时,可促使隐性触发点发展为活化触发点,继而产生疼痛、关节功能受限等。

如图1 中显示的“x”便是常见的触发点部位,其活化后往往表现为远隔部位(红色部分)的疼痛,因此患者疼痛的部位往往不是真正出现问题的点,对着疼痛部位推拿按摩针刺效果往往不佳的原因也在于此。

二.肌筋膜疼痛触发点如何灭活既然肌筋膜疼痛触发点的活化是大部分疼痛疾病产生的源头,那么肌筋膜疼痛综合征的治疗原则就是以各种方法灭活触发点。

2015年,第30卷,第3期肌筋膜疼痛触发点(myofascial trigger points,MTrPs)最早是由美国临床教授Janet Travell在1942年提出的,她发现大多数颈肩腰腿疼痛患者以及肌筋膜炎患者的骨骼肌上都可以找到痛性条索结节,触压时可以引发局部疼痛和远处牵涉痛,这种MTrPs可分为潜在MTrPs和活化MTrPs[1—2]。

一般状态下,骨骼肌上会存在一些因慢性损伤而引起的潜在MTrPs,这些MTrPs长期处于隐性状态,并不会引起疼痛或只有轻微局部疼痛。

但是它们可以被某些致病因素活化转变成为活化MTrPs,例如:创伤、疲劳、抵抗力下降、反复感冒、某些营养物质缺乏等因素[3]。

这些MTrPs在骨骼肌上会出现异常的挛缩结节样的病理性肌纤维[4—5],而且活化MTrPs常表现为自发性疼痛,并可激发局部或远处牵涉痛,针刺和触压这些MTrPs时会引发肌肉局部抽搐反应[1,6]。

针刺可以治疗任何一块骨骼肌MTrPs引起的疼痛[7—10],而且目前在运动员伤痛和疼痛康复方面被广泛应用,尤其以干针疗法较为普遍[4,11—13]。

肌筋膜疼痛触发点的针法治疗包括湿针和干针两种,湿针需要带局部麻醉剂,如0.5%利多卡因注射液,而干针不需要[7—10]。

为了区别于针灸,康复治疗师发展了干针疗法,其实干针疗法就是利用不同的针灸针或银针直接对肌筋膜疼痛触发点(而非针对中医传统穴位)进行针刺,在针刺过程中保持针为“快进”和“快出”状态,以引发出被牵涉肌肉的局部抽搐反应的治疗方法[14—15]。

局部抽搐反应被引发出的越多,干针治疗疼痛触发点的效果越好[2]。

因此,局部抽搐反应是否可以被引出,可以作为此治疗方式成功的指标之一。

干针疗法以其操作简单、效果显著、无药物注射以及对软组织损伤性较小等优势被众多物理治疗师或运动队队医广泛使用[4,11—13]。

上斜方肌(upper trapezius muscle,UTM)被发现经常受到MTrPs的影响[16—18],上斜方肌肌筋膜触发点疼痛的患者经常表现为肌肉持续紧张性和疼痛性、持续的紧张性头痛、颈部疼痛、头晕或眩晕、颈肩部关节活动度受限等等[19—22]。

·综述·肌筋膜疼痛综合征(MPS)是临床常见的一种软组织疼痛,多见于骨骼肌,以激痛点为主要临床特征,按压时可产生局限性及牵涉性疼痛。

现代研究已经从电生理学及细胞分子水平领域证实,肌筋膜激痛点受劳损、湿热等被活化,引起肌纤维持续性收缩造成的肌肉疼痛被称为“MPS”[1],激痛点的刺激活化是引起MPS 的重要原因[2]。

因此,激痛点的灭活被认为是本病治疗的核心。

临床上针对软组织损伤疼痛以激痛点作为靶点进行干预,临床疗效往往立竿见影。

中医在本病治疗中因疗效确切、安全、无毒副作用等优势而被广泛应用。

本文将通过对激痛点定义、MPS中医治疗原则、激痛点中医治疗技术与方法临床应用情况总结如下。

1激痛点的定义激痛点是肌筋膜激痛点的简称,也叫激发点、触发点或扳机点,主要存在于骨骼肌中,可被触摸到,具有高度敏感性且按压后能引起远端牵涉痛[3-4]。

激痛点是1942年由美国医生Janet Travell提出,激痛点常位于肌腹中央、肌肉肌腱交界处、以及肌肉附着于骨骼处。

根据其形成部位的不同,可区分为肌筋膜性、肌腱性、皮肤性、韧带性或骨膜性激痛点等。

目前,临床公认的激痛点的临床表现为压痛、牵涉痛、紧张带结节、抽搐反应和自发电位[5]。

2中医治疗原则MPS属中医学“痹证”“经筋病”范畴。

《素问·痹论》指出“风寒湿三气杂至,合而为痹也”。

MPS的发生与肌肉筋膜长期受到寒冷、潮湿的侵袭有密切关联[6]。

《灵枢·经筋》说“经筋之病,寒则反折筋急”。

寒和瘀是其主要的病理特点,以“痛则不通,通则不痛”为病理基础,治则当温经散寒、活血祛瘀、疏经通络止痛。

《灵枢·经筋》提出经筋病的治疗原则为“燔针劫刺”“以痛为腧”,即选择压痛点、硬结、条索状结节进行针刺,可促进局部血液循环,加快神经肌肉的恢复。

3激痛点中医干预技术与方法MPS临床治疗手段十分丰富。

针刺、艾灸、推拿、针刀、拔罐、刺络放血及中药治疗等,也有几种方法叠加的综合干预治疗,临床疗效肯定,且安全、无毒副作用,在临床上有广阔的应用前景和推广价值。

60云南中医中药杂志2021年第42卷第4期筋膜内热针结合运动疗法治疗斜方肌筋膜疼痛综合征的临床观察**基金项目:广东省医学科学技术研究基金(2019111611058389 %第一作者简介:周冬长(1978 - %,男,副主任医师,研究方向:骨科脊柱常见疾病的诊疗。

周冬长,冷松柏,梁冰(惠阳三和医院,广东惠州516211 %摘要:目的 探讨筋膜内热针结合运动疗法治疗斜方肌筋膜疼痛综合征的临床疗效。

方法 回顾性分析60例斜方肌筋膜疼痛综合征的患者数据资料,根据治疗方式不同随机分为:治疗组30例筋膜内热针结合运动治疗;对照组传统方案(推拿+中频+针灸%治疗。

比较2组患者治疗后1周,1、3、6、12月的VAS 评分。

结果 60例患者治疗后获完全随访。

2组患者治疗后均无并发症发生;治疗组患者治疗后1周及1、3、6、12个月VAS 评分显著低于对照组患者,差异有统计学意义(P <0.05 % ;治疗组内患者治疗后1周及1、3、6、12个月VAS 评分较治疗前显著下降(P<0. 05 );对照组内患者治疗后1周及1、3、6、12个月VAS评分较治疗前下降(P<0. 05 %o 结论 斜方肌筋膜疼痛综合征治疗中应用筋膜内热针结合运动疗法后,可明显缓解患者急性期症状,且远期效果显著优于传统治疗方案o关键词:筋膜内热针;运动疗法;斜方肌筋膜疼痛综合征;视觉模拟评分中图分类号:R246文献标志码:B文章编号:1007 -2349(2021 %04 -0060 -03斜方肌筋膜疼痛综合征(TMPS %是一种以斜方 肌长期劳损所致肌肉及肌筋膜无菌性炎症,引起分布于其间的感觉神经受到压迫而引起颈肌僵硬及 疼痛等一系列临床症状的疾病# 1-2$(筋膜内热针(Internal Heat Needle %疗法作为目前临床治疗患者 颈肌僵硬或疼痛的新型治疗手段之一,是将特制针 刺入患者患处,通过内热针的不同温度下持续恒温发热松解并修复人体肌肉痉挛(神经肌肉接头障碍引起%组织,促进局部血液循环,进而减轻肌筋膜无 菌性炎症,达到温经散寒、活血通络之功效#3「4运动疗法(Kinesiotherapy Therapeutic Exercise % 是物理治疗中利用力学的因素缓解患者症状或改善功能 的一种治疗方案。

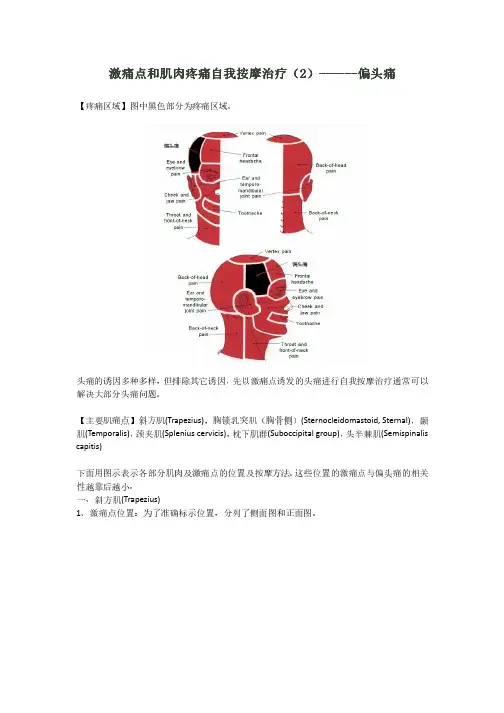

激痛点和肌肉疼痛自我按摩治疗激痛点和肌肉疼痛自我按摩治疗((2)------------偏偏头痛【疼痛区域】图中黑色部分为疼痛区域。

头痛的诱因多种多样,但排除其它诱因,先以激痛点诱发的头痛进行自我按摩治疗通常可以解决大部分头痛问题。

【主要肌痛点】斜方肌(Trapezius),胸锁乳突肌(胸骨侧)(Sternocleidomastoid, Sternal),颞肌(Temporalis),颈夹肌(Splenius cervicis),枕下肌群(Suboccipital group),头半棘肌(Semispinalis capitis)下面用图示表示各部分肌肉及激痛点的位置及按摩方法。

这些位置的激痛点与偏头痛的相关性越靠后越小。

一、 斜方肌(Trapezius)1、激痛点位置:为了准确标示位置,分列了侧面图和正面图。

2、自我按摩方法:与偏头痛相关的这个激痛点就位于皮下。

只需在表皮浅处捏掐就能握住它。

在这个部位,你能够触到一条像铅笔芯或圆珠笔那样的结构,它也可以和毛衣针一样粗。

通过用拇指和食、中指揉捏按摩它。

也可以如下图用深度按摩杖进行按揉。

肩部姿势四是我最喜欢的姿势,掌握了深度按摩杖的杠杆原理,这个姿势非常轻松。

二、 胸锁乳突肌(胸骨侧)(Sternocleidomastoid, Sternal)1、激痛点位置:胸骨侧的激痛点与偏头痛的相关性比较大。

2、自我按摩方法:三、颞肌(Temporalis)1、激痛点位置:2、自我按摩方法:用手即可按摩三、 颈夹肌(Splenius cervicis)1、激痛点位置:颈夹肌的位置要与头夹肌的位置区别开,特补充一个颈夹肌的解剖图如下:2、自我按摩方法:四、 枕下肌群(Suboccipital group)1、激痛点位置:侧面图:正面图:略2、自我按摩方法:六、头半棘肌(Semispinalis capitis)1、激痛点位置:2、自我按摩方法:可以采用四、五中的姿势用深度按摩杖进行按摩。

临床激痛点注射在肌筋膜疼痛综合征常用注射物质,注射方案、治疗效果、安全评估及不良反应肌筋膜疼痛综合征常见于各类疼痛病人,临床特征为软组织疼痛及受累骨骼肌局部存在能够触及的疼痛结节和肌纤维痉挛带,即肌筋膜激痛点。

肌筋膜疼痛综合征是由肌筋膜激痛点引起的,以局部软组织疼痛为主要表现的一类疾病。

MPS治疗方案可分为侵入性治疗和非侵入性治疗,激痛点注射作为侵入性治疗中最常见的方式,具有操作相对简单和治疗效果显著的优势。

激痛点注射肌筋膜激痛点肌筋膜激痛点简称激痛点,也叫触发点或扳机点,1942 年首先提出。

MTrPs 是骨骼肌易被激惹而引发疼痛的某一特定位置,在该部位通常可触及疼痛结节和紧绷的肌纤维痉挛带,触压时可以引起原有疼痛加重、局部肌肉颤搐以及牵涉痛,常易累及头颈部肌群和腰椎椎旁肌群,如颞肌、斜方肌、夹肌、腰方肌等。

局部肌肉长期超负荷或损伤使运动终板功能异常,大量乙酰胆碱经此释放,与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,引起骨骼肌细胞膜发生去极化,大量钙离子经肌浆网释放,导致肌纤维持续性收缩,造成肌节短缩及局部缺血缺氧,引发三磷酸腺苷 (ATP) 减少及致敏物质释放,通过激活伤害性感受器诱发疼痛,并对自主神经产生影响,出现自主神经症状。

活动性 MTrPs与自发性和持续性疼痛有关,而潜在性MTrPs仅在受刺激时才会被激活并引起疼痛。

活动性 MTrPs 准确定位后进行灭活是成功治疗MPS关键。

针对MTrPs 的治疗方案包括干针、针灸、注射治疗、体外冲击波治疗、超声波治疗、经皮神经电刺激和手法治疗等。

注射治疗与干针“干针”疗法以现代医学为背景,以 MTrPs 理论为基础,以解剖学和肌肉力学为依据,通过针刺激痛点并提插肌肉组织引出局部肌肉颤搐反应,达到缓解肌肉紧张,消除疼痛的作用。

干针与湿针有关针刺效应机械和神经生理学机制较为明确,主要包括:①破坏异常的运动终板,降低乙酰胆碱水平;②减少外周伤害感受,降低外周神经递质浓度进而抑制脊髓背角神经元活动,最终降低痛觉信息传入;③激活痛觉下行抑制通路,从而降低外周和中枢敏化。

激痛点臭氧注射与射频热凝治疗斜方肌肌筋膜疼痛综合征疗效比较马钧阳;王立勋;陈友利;程松鹤;杨纲华;蔡永红【摘要】目的比较激痛点臭氧注射与射频热凝两种技术在斜方肌肌筋膜疼痛综合征治疗中的临床效果.方法选择2014年1月1日至10月31日广东省中山市小榄人民医院疼痛门诊100例斜方肌肌筋膜疼痛综合征患者,年龄17~65岁.按随机数字表法分为臭氧注射治疗组(臭氧组)50例和射频热凝治疗组(射频组)50例.比较两组患者治疗前、治疗后1个月、治疗后1年的视觉模拟评分(VAS评分)、六点行为评分(BRS-6评分),治疗后1个月的疼痛缓解优良率和满意度,治疗后1年的复发率.结果臭氧组患者治疗后1个月的VAS评分为(1.52±1.30)分,BRS-6评分为(1.26±0.72)分,治疗后1年的VAS评分为(2.82±1.41)分,BRS-6评分为(2.59±1.24)分;射频组患者治疗后1个月的VAS评分为(1.51±1.41)分,BRS-6评分为(1.27±0.69)分,治疗后1年的VAS评分为(2.73±1.52)分,BRS-6评分为(2.62±1.21)分.两组VAS评分和BRS-6评分均较治疗前明显降低(P<0.05),但组间比较差异均无统计学意义(P>0.05).治疗后1个月,臭氧组患者的优良率为94.0%,射频组为96.0%,两组治疗满意度均为100%.两组的优良率及满意度比较差异均无统计学意义(P>0.05).治疗后,臭氧组患者的1年复发率为16%,射频组为18%,两组比较差异无统计学意义(P>0.05).结论激痛点臭氧注射与射频热凝在斜方肌肌筋膜疼痛综合征的治疗中均有确切疗效,临床上可根据患者的具体情况采用.%Objective To compare the curative effect of medical ozone injection in trigger points and radiofre-quence thermocoagulation in treatment of mayofascial pain syndrome (MPS) of trapezius muscle. Methods A total of 100 patients (age:17 to 65 years) with MPS in Pain Clinic in Xiaolan People's Hospital ofZhongshan from January 1 to October 31, 2014 were selected. According to the random number table, all patients were divided into two groups:medi-cal ozone injection group (ozone group, n=50) and radiofrequency thermocoagulation treatment group (RF group, n=50). The visual analogue scale (VAS) and the 6-point behavioral rating scale (BRS-6) before therapy and 1 month after thera-py, 1 year after therapy were compared between the two groups. The excellent rate of pain relief, satisfaction at 1 month after therapy, and the recurrence rate one year after treatment were compared between the two groups. Results At 1 month after therapy, the VAS scale, BRS-6 scale of patients in ozone group were respectively (1.52±1.30), (1.26±0.72), and the VAS scale, BRS-6 scale in RF group were respectively (1.51±1.41), (1.27±0.69). At 1 year after therapy, the VAS scale, BRS-6 scale of patients in ozone group were respectively (2.82 ± 1.41), (2.59 ± 1.24), and the VAS scale, BRS-6 scale in RF group were respectively (2.73±1.52), (2.62±1.21). Compared with before therapy, the VAS scale and BRS-6 scale in the two groups after therapy were significantly decreased (P<0.05). However, there were no significant differenc-es between the two groups (P>0.05). At 1 month after therapy, the excellent rate in ozone group and RF group were re-spectively 94.0%, 96.0%, and the treatment satisfaction rate was 100%in both of two groups. There were no significant differences between the two groups in excellent rate and treatment satisfaction rate (P>0.05). After treatment, the 1-year recurrence rate of the patients was 16%in the ozone group and the 18%in RF group. There were no significant differenc-es between the two groups(P>0.05). Conclusion Medical ozone injection in trigger points and radiofrequence thermo-coagulation both have definite effect in the treatment of MPS of trapezius muscle, which can be used according to the specific circumstances of patients in clinic.【期刊名称】《海南医学》【年(卷),期】2017(028)007【总页数】3页(P1073-1075)【关键词】肌筋膜疼痛综合征;激痛点;臭氧;射频热凝;疗效【作者】马钧阳;王立勋;陈友利;程松鹤;杨纲华;蔡永红【作者单位】中山市小榄人民医院南方医科大学附属小榄医院麻醉科,广东中山528415;中山市小榄人民医院南方医科大学附属小榄医院麻醉科,广东中山528415;中山市小榄人民医院南方医科大学附属小榄医院麻醉科,广东中山528415;中山市小榄人民医院南方医科大学附属小榄医院麻醉科,广东中山528415;中山市小榄人民医院南方医科大学附属小榄医院麻醉科,广东中山528415;中山市小榄人民医院南方医科大学附属小榄医院麻醉科,广东中山528415【正文语种】中文【中图分类】R442.8肌筋膜疼痛综合征(myofascial pain syndrome,MPS)又称肌筋膜炎,主要是肌肉和筋膜因无菌性炎症而产生粘连,分布于其间的感觉神经受到炎症环境中的致痛物质的刺激及炎性水肿组织的压迫而导致疼痛[1]。

激痛点和肌肉疼痛自我按摩治疗激痛点和肌肉疼痛自我按摩治疗((5)------背部疼痛本博文将上背部和中背部的疼痛做成一篇文章。

【疼痛区域】图中黑色部分为疼痛区域。

【主要激痛点】斜角肌(Scaleni ),肩胛提肌(Levator scapulae ),冈上肌(Supraspinatus ),斜方肌(Trapezius 激痛点2、3、4、5), 多裂肌(Multifidi ),菱形肌(Rhomboidei ),颈夹肌(Splenius cervicis ),肱三头肌(Triceps brachii ),肱二头肌(Biceps brachii );背阔肌(latissimus dorsi ),胸骼肋肌(Lliocostalis thoracis ),上后锯肌(Serratus posterior superior ),冈下肌(Infraspinatus ),前锯肌(Serratus anterior )下面用图示表示各部分肌肉及激痛点的位置及按摩方法。

这些位置的激痛点与偏头痛的相关性越靠后越小。

一、 斜角肌(Scaleni )斜角肌很少被怀疑是病因,因为它们几乎全被胸锁乳突肌覆盖着。

斜角肌本身几乎不 会觉得疼痛,但是斜角肌的激痛点可能是它们关联区域的主要疼痛原因。

没被人怀疑的斜角肌激痛点却常常是导致治疗失败的关键因素。

在斜角肌引起的关联痛部位内还可能形成卫星激痛点,这使得斜角肌的激痛点常常成为胸部、上背部、肩膀、臂部和手部疼痛的根本原因。

斜角肌引发的症状很容易被误诊。

斜角肌激发的上背部疼痛几乎总是被错误地认为是由菱形肌引起。

颈部和肩膀的疼痛是斜角肌激痛点引起的经典症状,常被看成是神经性抽搐。

由斜角肌引起的胸部的关联疼痛常被误诊为心绞痛。

斜角肌引起的肩痛几乎总是被误认为滑囊炎和腱鞘炎。

斜角肌引起的疼痛沿着上臂的前后方向下传送,常被误当成肌肉扭伤来治疗。

斜角肌的肩膀、臂部和手部的关联痛可能会让一位神经学家变为是变性的椎骨或萎陷的椎间盘引起神经根的压迫。

肌筋膜触发点(激痛点)疼痛的诊断与治疗引言根据近年来的对临床观察和基础研究的不断深入,肌筋膜触发点的存在已被广泛的接受。

一个触发点区域通常存在许多个活化的触发点。

而一个触发点则由两部分组成:敏感小点(有局部抽搐反应:LTR locus)和活化部位(终板噪音:EPN locus)。

基础研究表明,敏感小点是致敏的神经末梢,而活化部位是功能失调的终板,并伴有过渡的乙酰胆碱的释放。

乙酰胆碱的过渡释放导致终板区域的肌纤维局灶性收缩,渐而渐之局部形成肌筋膜疼痛特点之一的紧张带。

几乎在每一块正常的骨骼肌我们能够发现触痛点,即潜在的触发点(有触痛,但无自发性疼痛)。

这个潜在的触发点在出现一些病理损害时被激活变为活化的触发点(有自发性疼痛或活动时疼痛)。

当这个病理损害得到恰当的治疗后,活化的触发点能被抑制失活。

而这个触发点不会消失,只是从一种形式转化成另一种形式。

肌筋膜疼痛综合症就是一种因潜在触发点受一些病理条件(如慢性反复的微小劳损、不良姿势、全身系统性疾病或软组织撕裂伤等)的作用后活化,从而引起疼痛。

所以触发点疼痛治疗的基础也就是对这个基础病理的治疗。

肌筋膜疼痛的治疗方法已经有比较全面的描述,本文的重点是对肌筋膜疼痛治疗的基本原则进行综述。

几乎每一个人都经历过肌肉疼痛,有时还会引起严重的临床问题。

急性损伤可以直接引起肌肉疼痛,例如:挫伤、贯穿伤、撕裂伤、牵拉伤、过用伤、等。

如果这些急性疼痛得不到良好的治疗和彻底治疗,就可以发展为慢性骨骼肌疼痛。

更常见是,这种慢性骨骼肌疼痛以后不需要有肌肉本身的损伤,只要对机体无论任何组织和结构有损伤,都可以被引发。

在临床上,这种情况被称为慢性肌肉疼痛综合征或肌筋膜疼痛综合征(MPS);而这种疼痛综合征都是由肌筋膜触发点(Myofacial Trigger Points: MTrP)所引起的。

这个病名术语是Travell在1942年通过大量的临床观察和治疗后首先提出的。

然后,近20年被医务界广泛接受,认为MTrP是一个局部可辨别的疼痛或对疼痛敏感的骨骼肌上的结节。

激痛点肌肉占人体总体重的60%以上,我们的身体大部分由它组成。

它们负责人体的所有运动。

因为有如此重大的责任,我们就很容易理解肌肉是如何遭受疲乏、撕裂、使用过度和反复损伤。

当我们想移动或使用肌肉时,肌肉会典型的随意收缩。

然而,有时整个肌肉会不随意收缩,我们称之为痉挛。

肌肉的一小部分不随意收缩,产生疼痛和功能障碍,我们称为激痛点状态。

肌肉松弛剂对激痛点无效,原因之一就是药物要足够强效才可以阻止所有的肌肉不随意收缩,一个很重要的不随意肌------心脏,可能会不同意。

研究表明,激痛点是肌肉骨骼疼痛最常见的原因。

疼痛科医生发现,目前将近75%的疼痛是由激痛点引起的。

激痛点引起肌肉持续紧张,进而使肌肉无力,并且增加肌肉骨骼连接处的应力。

这通常导致关节附近疼痛,激痛点区别于其他肌肉疼痛的一个显著特征就是------激痛点总是牵涉身体其他部位的疼痛。

这就是很多疗法无效的原因。

大多数疗法认为疼痛区域也就是疼痛的来源,而真正的病因可能来自一个完全不同的位置。

激痛点和它们的牵涉疼和很多疾病有联系,甚至可能直接导致它们中的一些。

你可以学习如何在家通过治疗激痛点来控制肌肉骨骼痛,让你远离昂贵的医疗费。

你可以使用压力计来治疗下列常见病:·周期性偏头痛·紧张性头痛·颈颌痛·上背痛·肩胛间区烧灼感·胸廓出口综合征·肩周炎·网球肘·腕管综合征·胳膊和手疼痛、麻木、刺痛·关节炎·滑囊炎·肌腱炎·鼻窦疼痛、充血·纤维性肌痛·肌肉关节僵硬激痛点疗法激痛点疗法可以减轻疼痛,增加活动,使肌肉伸长并再次变得强壮。

要治疗激痛点,必须施加较大力量。

力度不够不能有效治疗激痛点,实际上,由于肌肉会自我保护,很可能加重痉挛并导致持久疼痛。

相反,施加在激痛点上的中重度力量,起初会引起疼痛加重,但随着肌肉的放松,疼痛会消失。

斜方肌肌筋膜激痛点评估与治疗慢性偏头痛运用体会摘要:慢性偏头痛是一种慢性、反复发作性、失能性神经血管功能失调性疾病。

目前慢性偏头痛的治疗其实更多的依靠手法治疗,本文通过斜方肌肌筋膜激痛点治疗慢性偏头痛,并取得较好效果,探讨斜方肌肌筋膜激痛点评估与治疗慢性偏头痛的心得体会和治疗机制。

1慢性偏头痛概述慢性偏头痛是一种临床上常见的、反复发作性脑功能异常的原发性头痛疾病,发作时常伴随恶心、畏光、畏声、呕吐及不愿活动等症状。

此类疾病多发生于中青年。

根据IHS国际头痛疾病分类第二版(ICHD-Ⅱ)的标准,将偏头痛≥15天/月,持续3个月以上,归为慢性偏头痛(Chron ic M igraine,CM)[1]。

近期运用斜方肌激痛点治疗慢性偏头痛,现体会如下。

2斜方肌肌筋膜激痛点治疗慢性偏头痛的规范化操作2.1问诊(症状问诊)上斜方肌激痛点患者主诉疼痛区域,牵扯痛沿着颈部后外侧到达乳突部,耳朵后面直到颞骨部,这种疼痛通常是固定性的[2]。

下斜方肌激痛点患者主诉的疼痛区域,牵扯痛可向上到达颈椎上部椎旁肌肉或乳突以及肩胛上部的弥漫性酸痛,个别患者有向肩部,上臂外侧扩散。

[2]2.2视诊:姿势评估静态姿势评估患者大多数有圆肩不良姿势,上交叉综合征,对于上斜方肌而言,其紧张模式是处于耸肩的状态,所以治疗的方法(治疗策略)是缓解耸肩的紧张模式。

下斜方肌的损伤是处于拉长的位置,长时间拉长的姿势,有点像慢性拉伤的状态,跟一般的激痛点产生不太一样,大多数90%的激痛点是处于短缩的状态,但下斜方肌激痛点的产生是在拉长的姿势产生。

2.3特定位置触诊上斜方肌激痛点(TrP1)常在上斜方肌前缘垂直走向的肌纤维中部被找到,上斜方肌激痛点(TrP2)常位于上斜方肌水平走向的肌纤维中。

患者仰卧或侧卧,头微向同侧屈,进行钳式触诊定位。

钳式的触诊法是需要肌肉处于放松的短缩位状态下去触诊。

下斜方肌激痛点(TrP3)的触诊是先找到肩胛下角,在肩胛下角内侧水平一两个椎体附近。

斜方肌激痛点活检复合利多卡因注射治疗肌筋膜疼痛综合征的临床效果观察王树森;韩静【期刊名称】《临床合理用药杂志》【年(卷),期】2017(10)8【摘要】目的观察斜方肌激痛点活检复合利多卡因注射治疗肌筋膜疼痛综合征的临床效果。

方法选取医院收治的肌筋膜疼痛综合征(MPS)患者72例为研究对象,随机分为A、B、C 3组,每组24例。

A组采用在人体接受0.5%利多卡因注射液;B组采用接受0.5%利多卡因注射液注射中上斜方肌(E点);C组采用在E点和斜方肌下部(F点)进行0.5%利多卡因联合注射治疗。

注射剂量为在每个注射部位注射4 ml,均治疗4周,每周1次。

采用视觉模拟量表(VAS)和主诉疼痛分级法(VRS)分别在治疗前和治疗后2、4、6个月进行测评。

结果 C组总有效率为79.2%高于A、B组,差异有统计学意义(P<0.05或P<0.01);治疗后,C组VAS评分值与A、B组比较,差异均有统计学意义(P<0.05或P<0.01)。

结论肌筋膜疼痛综合征采取斜方肌激痛点活检复合利多卡因注射的疗法效果显著,值得临床推广应用。

【总页数】2页(P116-117)【作者】王树森;韩静【作者单位】河北省青县中医医院麻醉科;河北省盐山县人民医院麻醉科【正文语种】中文【中图分类】R686.3【相关文献】1.冲击波复合激痛点注射对颈肩肌筋膜疼痛综合征的治疗效果2.激痛点臭氧注射与射频热凝治疗斜方肌肌筋膜疼痛综合征疗效比较3.冲击波复合激痛点注射对颈肩肌筋膜疼痛综合征的治疗效果观察4.斜方肌激痛点活检复合注射疗法治疗肌筋膜疼痛综合征的疗效5.激痛点动伸推拿治疗斜方肌肌筋膜疼痛综合征30例临床研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。