肌筋膜炎激痛点检查

- 格式:doc

- 大小:374.50 KB

- 文档页数:3

背肌筋膜炎诊断标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:背肌筋膜炎是一种常见的疼痛症状,通常发生在背部肌肉和筋膜的炎症。

其症状包括持续性的背部疼痛、僵硬、疼痛加重时的身体活动受限等。

对于背肌筋膜炎的诊断,医生通常会根据症状的表现和一些检查来进行判断。

下面就让我们来了解一下背肌筋膜炎的诊断标准。

一、临床症状背肌筋膜炎的主要症状是持续性的背部疼痛。

这种疼痛可能是钝痛、刺痛或隐约的疼痛感。

通常会持续数天甚至数周,而且可能会在活动时加重。

患者还可能会感到背部肌肉的僵硬感,导致身体活动受限。

症状还可能会伴随有背部肿胀、红肿等表现。

在诊断背肌筋膜炎时,医生会根据患者的症状进行综合评估。

二、体格检查医生在诊断背肌筋膜炎时会进行相关的体格检查。

通过检查患者的背部,医生可以观察到可能存在的炎症、肿胀和红肿等情况。

医生还会触摸患者的背部肌肉和筋膜,以了解其硬度、敏感度和其他变化。

体格检查可以帮助医生进一步确认患者是否患有背肌筋膜炎。

四、实验室检查除了影像学检查外,医生还可能会要求患者进行一些实验室检查。

血液检查可以帮助医生了解患者体内的炎症指标和其他异常情况。

医生还可能会对疑似感染进行培养检查,以排除其他潜在的致病因素。

实验室检查可以帮助医生更准确地诊断背肌筋膜炎。

五、其他诊断手段除了临床症状、体格检查、影像学检查和实验室检查外,医生在诊断背肌筋膜炎时还可能会采用其他手段。

医生可能会根据患者的病史、诊断标准和其他相关信息进行综合评估。

医生还可能会结合治疗效果观察患者的症状变化,以帮助确认诊断。

背肌筋膜炎的诊断是一个综合性的过程,需要医生根据患者的临床表现、体格检查、影像学检查、实验室检查等多方面信息进行判断。

对于患者来说,及时就医并配合医生进行相关检查是关键。

希望通过以上介绍,大家对背肌筋膜炎的诊断标准有了更进一步的了解。

第二篇示例:背肌筋膜炎是一种常见的背部疼痛疾病,可以给患者带来严重的不适和影响日常生活。

及早诊断并采取正确治疗是非常重要的。

·综述·肌筋膜疼痛综合征(MPS)是临床常见的一种软组织疼痛,多见于骨骼肌,以激痛点为主要临床特征,按压时可产生局限性及牵涉性疼痛。

现代研究已经从电生理学及细胞分子水平领域证实,肌筋膜激痛点受劳损、湿热等被活化,引起肌纤维持续性收缩造成的肌肉疼痛被称为“MPS”[1],激痛点的刺激活化是引起MPS 的重要原因[2]。

因此,激痛点的灭活被认为是本病治疗的核心。

临床上针对软组织损伤疼痛以激痛点作为靶点进行干预,临床疗效往往立竿见影。

中医在本病治疗中因疗效确切、安全、无毒副作用等优势而被广泛应用。

本文将通过对激痛点定义、MPS中医治疗原则、激痛点中医治疗技术与方法临床应用情况总结如下。

1激痛点的定义激痛点是肌筋膜激痛点的简称,也叫激发点、触发点或扳机点,主要存在于骨骼肌中,可被触摸到,具有高度敏感性且按压后能引起远端牵涉痛[3-4]。

激痛点是1942年由美国医生Janet Travell提出,激痛点常位于肌腹中央、肌肉肌腱交界处、以及肌肉附着于骨骼处。

根据其形成部位的不同,可区分为肌筋膜性、肌腱性、皮肤性、韧带性或骨膜性激痛点等。

目前,临床公认的激痛点的临床表现为压痛、牵涉痛、紧张带结节、抽搐反应和自发电位[5]。

2中医治疗原则MPS属中医学“痹证”“经筋病”范畴。

《素问·痹论》指出“风寒湿三气杂至,合而为痹也”。

MPS的发生与肌肉筋膜长期受到寒冷、潮湿的侵袭有密切关联[6]。

《灵枢·经筋》说“经筋之病,寒则反折筋急”。

寒和瘀是其主要的病理特点,以“痛则不通,通则不痛”为病理基础,治则当温经散寒、活血祛瘀、疏经通络止痛。

《灵枢·经筋》提出经筋病的治疗原则为“燔针劫刺”“以痛为腧”,即选择压痛点、硬结、条索状结节进行针刺,可促进局部血液循环,加快神经肌肉的恢复。

3激痛点中医干预技术与方法MPS临床治疗手段十分丰富。

针刺、艾灸、推拿、针刀、拔罐、刺络放血及中药治疗等,也有几种方法叠加的综合干预治疗,临床疗效肯定,且安全、无毒副作用,在临床上有广阔的应用前景和推广价值。

腰背肌筋膜炎腰背肌筋膜炎是指因寒冷、潮湿、慢性劳损而使腰背部肌筋膜及肌组织发生水肿、渗出及纤维变性的一种疾病。

腰背部广泛疼痛,多位于两侧腰肌及髂嵴上方,晨起明显,活动后减轻,有时可放射至臀部。

慢性劳损,如长时间弯腰工作、久坐、长时间开车等。

腰椎基础疾病,如腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症等。

腰背部广泛疼痛,多位于两侧腰肌及髂嵴上方,有时可放射至臀部。

疼痛常于清晨发作,活动、热敷后减轻或消失。

进行相关检查,如X线、MRI等,以排除其他疾病的可能性。

药物治疗:可选用非甾体抗炎药、肌肉松弛剂等药物进行治疗。

物理治疗:包括热敷、按摩、针灸等,可帮助缓解疼痛和僵硬感。

封闭治疗:在疼痛点注射局部麻醉药和激素类药物,可迅速缓解疼痛和消炎。

手术治疗:对于严重的患者,可考虑手术治疗。

预防措施:保持正确的坐姿和站姿,避免长时间保持同一姿势;加强腰背部肌肉的锻炼;注意保暖;避免过度劳累等。

保持正确的坐姿和站姿,避免长时间保持同一姿势。

加强腰背部肌肉的锻炼,如进行瑜伽、普拉提等运动。

适当补充钙质和维生素D等营养物质,以维持骨骼健康。

本研究旨在观察经筋疗法治疗腰背肌筋膜炎的临床效果。

通过随机对照试验,发现经筋疗法在缓解腰背肌筋膜炎患者的疼痛、改善功能障碍方面具有显著优势。

本文将介绍经筋疗法的基本概念、治疗方式、效果及安全性,并结合现有研究进行讨论。

腰背肌筋膜炎是一种常见的慢性疼痛性疾病,主要由肌肉和筋膜的微小损伤或慢性炎症引起。

临床表现为腰背部疼痛、僵硬和活动障碍。

近年来,随着人们生活方式和工作环境的改变,腰背肌筋膜炎的发病率逐年上升。

经筋疗法作为一种非手术治疗方法,在筋膜调理和疼痛缓解方面具有独特优势。

近年来,经筋疗法在临床实践中被广泛应用于腰背肌筋膜炎的治疗。

研究发现,经筋疗法通过刺激特定经筋穴位,可以促进局部血液循环、松解粘连、缓解肌肉紧张,从而有效缓解疼痛和改善功能障碍。

然而,经筋疗法的疗效仍存在一定争议,部分患者可能出现皮肤过敏、疼痛加重等不良反应。

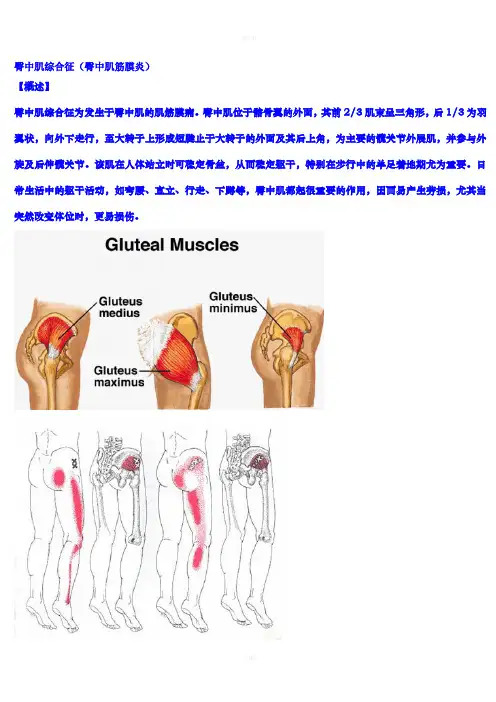

臀中肌综合征(臀中肌筋膜炎)【概述】臀中肌综合征为发生于臀中肌的肌筋膜痛。

臀中肌位于髂骨翼的外面,其前2/3肌束呈三角形,后1/3为羽翼状,向外下走行,至大转子上形成短腱止于大转子的外面及其后上角,为主要的髋关节外展肌,并参与外旋及后伸髋关节。

该肌在人体站立时可稳定骨盆,从而稳定躯干,特别在步行中的单足着地期尤为重要。

日常生活中的躯干活动,如弯腰、直立、行走、下蹲等,臀中肌都起很重要的作用,因而易产生劳损,尤其当突然改变体位时,更易损伤。

【临床表现】臀中肌综合征主要表现为臀部酸痛,深夜、晨起、活动之初皆感疼痛。

劳累、冷、湿时重。

疼痛半数可扩散至大腿外侧,少数可感小腿外侧不适,但无明确节段分布。

有时可有同侧下肢惧冷、发凉、麻木或蚁走感。

多数为慢性发病,约1/5可为急性发病。

体检时直腿抬高可有臀部疼痛,多无典型放射痛,加强试验阴性。

扪诊可发现臀中肌中的激痛点,或有痛性筋束。

激痛点可一个或多个,可出现在臀中肌前、中、后部。

按压激痛点或痛性筋束可复制与平时相似的局部疼痛及下肢的扩散痛。

臀中肌综合征可同时合并其他部位的肌筋膜痛,贵阳报道的399例臀中肌综合征中,合并其他部位肌筋膜痛或慢性劳损者178例,常见为骶棘肌、腰方肌等,使症状、体征趋向复杂化。

【诊断】本症的诊断依靠局限于臀中肌内的压痛点或激痛点,无神经根性刺激症状,无真正的放射痛,直腿抬高试验局限于臀部痛,小腿的神经系检查阴性。

本症应与腰椎间盘突出症、梨状肌综合征区别。

前者已在诊断中提及;梨状肌综合征的压痛点较低,梨状肌牵拉试验阳性。

至于臀上皮神经卡压综合征,两者不易区别,有人认为是一个病征。

但严格说来应是两种俱存。

臀上皮神经的末梢常自臀中肌表面的臀筋膜穿出至皮下脂肪中,穿出点易受卡压,虽产生相似的疼痛,但后者较浅在。

【治疗】本症属肌筋膜痛的一种,其治疗方法亦相同。

除止痛抗炎药物及理疗、针灸,按摩等措施外,局部封闭有极好的疗效。

用0.5%的普鲁卡因或利多卡因5-10ml,加泼尼松龙25mg,局部浸润,每周1次,可连用3次。

针灸结合激痛点刺络放血治疗腰背肌筋膜炎的作用李文娴;杨洋【摘要】目的分析和探讨针灸结合激痛点刺络放血治疗腰背肌筋膜炎的作用.方法选择2013-03至2016-04在医院接受治疗的腰背肌筋膜炎120例,采用数字表法随机分成观察组和对照组,每组60例.观察组行针灸结合激痛点刺络放血治疗,对照组行单纯的针灸治疗.对两组治疗效果、治愈及显效患者疾病的复发率进行观察和对比.结果观察组治疗总有效率为91.67%,显著高于对照组的71.67%,差异具有统计学意义(P<0.05).随访6个月内,观察组14例治愈患者及29显效患者复发5例,复发率为11.63%,对照组8例治愈患者及24例显效患者复发10例,复发率为31.25%,观察组复发率显著低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05).结论在腰背肌筋膜炎治疗中结合应用针灸与激痛点刺络放血治疗,不仅能显著改善治疗效果,还能有效控制疾病的短期复发,具有较高的应用价值.%Objective To analyze and explore the application method and effect of combination of acupuncture induced pain points in phlebotomy back myofascitis in.Methods 120 yaojiyan patients from March 2013-2016 year in April in our hospital treated patients,were randomly divided into observation group and control group,60 cases in each group.Observation group received acupuncture combined with pricking blood letting stimulated pain treatment,the control group were treated with acupuncture treatment.Observation and comparison of two groups of treatment effect,cure and effective rate of disease recurrence.Results The total effective rate of the observation group was 91.67%,which was significantly higher than that of the control group,and the difference was statistically significant (P <0.05).Within 6months of follow-up,the observation group 14 cases were cured and 29 patients with recurrent patients cured in 5 cases,the recurrence rate was 11.63%,control group 8 cases were cured and 24 patients were in patients with 10 cases of recurrence,the recurrence rate was 31.25%,the observation group recurrence rate was significantly lower than the control group,the difference was statistically significant (P < 0.05).Conclusions The combined application of acupuncture and prick trigger phlebotomy therapy in the treatment of back myofascitis,not only can significantly improve the treatment effect,short-term recurrence can effectively control the disease,has higher application value.【期刊名称】《武警医学》【年(卷),期】2017(028)007【总页数】3页(P701-703)【关键词】针灸;激痛点;刺络放血;腰背肌筋膜炎【作者】李文娴;杨洋【作者单位】361005,武警厦门疗养院;100039北京,武警总医院医务部【正文语种】中文【中图分类】R246急慢性劳损、潮湿、寒冷等均可导致腰背部肌肉、筋膜出现渗出、缺血、水肿及纤维性病变,其中腰背肌筋膜炎属于此类疾病的一种,多发于长时间坐位工作、体力劳动的人群,以中老年患者为主[1]。

针刺激痛点结合振动疗法治疗腰背肌筋膜疼痛综合征的临床观察发表时间:2017-11-08T14:09:49.153Z 来源:《医师在线》2017年8月上第15期作者:王艳戚彪郭子楠[导读] 观察针刺激痛点结合振动疗法治疗腰背筋膜疼痛综合征的临床疗效。

(1.黑龙江中医药大学附属第二医院康复中心哈尔滨 150001)(2.黑龙江中医药大学哈尔滨 150040)【摘要】目的:观察针刺激痛点结合振动疗法治疗腰背筋膜疼痛综合征的临床疗效。

方法将60例腰背筋膜疼痛症候群患者随机分为对照组、治疗组,每组30例。

治疗组采用针刺激痛点结合振动疗法,对照组只采用针刺激痛点疗法。

治疗后观察患者临床症状改善情况以评价临床疗效,并比较治疗前后两组患者视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS) 评分以评估疼痛改善状况。

结果:治疗组有效率达93.33%,高于对照组的74.67%,差异均有统计学意义(P<0.05)。

两组患者治疗后 VAS 评分均较治疗前明显下降,治疗组下降更加明显,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:针刺激痛点结合振动疗法治疗腰背肌筋膜炎能明显改善患者腰背部肌肉疼痛、僵硬等临床症状,且不良反应少。

【关键词】腰背肌筋膜炎;针刺激痛点;振动治疗仪肌筋膜疼痛综合征是临床上十分常见的综合症,是以慢性软组织性疼痛、牵涉痛,感觉、运动、自主神经症状和体征为特点,一般伴有一个或多个激痛点,可发生于全身不同部位,多见于颈肩背部软组织及关节周围[1]。

目前治疗腰背肌筋膜炎的方法多种多样,临床疗效也参差不齐。

振动疗法是这几年在国内新兴起来的治疗方法,其具有简单方便经济实惠的优势。

笔者通过振动疗法结合针刺激痛点治疗,并与单纯针刺疗法作对照,现结果报告如下。

1.临床资料1.1一般资料招募2016年4月至12月在黑龙江中医药大学附属第二医院康复中心进行治疗的腰背部肌筋膜疼痛患者60例。

按就诊先后顺序采用查随机数字表法将患者随机分为治疗组和对照组,每组30例。

身体各部常见之肌筋膜疼痛一、头颈部常见之肌筋膜疼痛有些学者将头颈部之肌源性头痛笼统地归因于「肌肉紧张型头痛,往往处方已非类固醇消炎止痛药或肌肉松弛剂来解决,虽然能暂时止住疼痛,但患者常要受症状反覆发生之苦。

就病理观点,不同部位之头颈部肌肉疼痛,各有其特有之诱因。

能正确地找出有问题的肌肉,并施以适当之局部治疗及指导病患正确的治疗性伸展运动,方能彻底解决患者之问题。

本节将就常见之头颈部的肌筋膜疼痛作个别讨论:1.斜方肌(Trapezius)脖子僵硬,落枕,膏肓痛,慢性颞侧头痛,都是因为它…2。

胸锁乳突肌(Sternocleidomastoid muscle)头痛,头晕,耳鸣脑鸣,眼痛耳痛,视力模糊,却找不到原因,很可能就是它…3.提肩胛肌(Levator scapulae muscle)脖子僵硬,就是血浊,高血压吗?4.头夹肌及颈夹肌(Splenius capitis and cervicis)头项痛,痛之入骨,原来就是它…5。

后颈肌群(Posterior cervical muscles: multifundi, semispinalis)脖子僵硬,孙悟空金箍咒型的头痛,原来就是它…6.下枕骨肌(Suboccipital muscle)金箍咒型的头痛的另一个帮凶7。

颞肌(Temporalis muscle)单侧颞部的头痛,不一定就是偏头痛喔!8。

脸部表情肌及咀嚼肌假性三叉神经痛,颞颚关节疼痛牙关开合困难,可能就是它!二、常见之肩胸背部肌筋膜疼痛肩胸背部的疼痛,为患者在门诊常见的主诉,个别的肌肉有不同的激痛点及不同的转移痛分布区,本节就此区域常见的肌肉作逐一的介绍。

1.斜角肌(Scalene mucscle)手指酸麻无力最常见的源头,偶见手指关节痛及晨间僵直,而被误诊为类风湿性关节炎,不得不慎.2.上肩脊肌(Supraspinatus muscle)五十肩的秘密客,肩关节内收动作困难,无法侧面上举。

肌筋膜触发点理论及其在运动康复临床实践中的应用导读:本文通过系统总结肌筋膜触发点理论及其在运动员损伤疼痛的治疗、运动功能受限的康复、运动疲劳的消除等方面中应用,为我国运动医学科、康复科、骨科、及体育运动队医生在运动员伤痛的诊断、治疗与康复、运动能力的恢复等方面提供更多非手术性治疗的新思路和实践依据。

肌筋膜触发点(Myofascial Trigger Points,MTrPs),旧称扳机点,又称为激痛点或激发点,是慢性肌筋膜炎的主要病因[1]。

它最早是由美国临床教授JanetTravell于1942年提出的,可分为潜在MTrPs 和活化MTrPs[2]。

一般状态下,骨骼肌上会存在一些因慢性损伤都可引起潜在的MTrPs,这些MTrPs长期处于隐性状态,并不会引起自发的疼痛或只有轻微局部疼痛[3]。

但是它们可以被某些致病因素活化转变成为活化MTrPs,例如:运动创伤、肌肉疲劳、抵抗力下降、反复感冒、营养物质缺乏等[4]。

这些活化MTrPs在骨骼肌上会出现异常挛缩结节样的病理性肌纤维,而且活化MTrPs常表现为自发性疼痛,并可激发局部或远处牵涉痛,针刺和触压这些MTrPs时会引发肌肉局部抽搐反应[5-8]。

当前,依据国际公认的肌筋膜触发点临床诊断标准,确定活化的疼痛触发点,并采取一系列科学的治疗措施灭活这些触发点可以有效解决多种运动康复中的临床实际问题,这些治疗措施包括针刺技术(干针、湿针、小针刀)、自我牵张技术、推拿、理疗、SET悬吊训练技术等[3]。

研究发现,应用该理论体系处理常见急慢性运动损伤以及患者关节功能障碍的康复等问题具有独特且显著的优势,它可以避免外科医生采取更多开放性手术的治疗,尤其在骨骼肌疼痛、运动功能的受限与障碍、运动疲劳的消除等方面被广泛应用,受到欧美国家物理治疗师的大力推崇,因此应用该理论体系解决常见的运动康复疾病也成为了国外运动康复治疗师主要工作之一。

本文通过综述该理论及其相关技术手段在运动康复领域应用的研究进展,阐明其在解决运动员伤痛治疗、关节功能改善、运动疲劳消除、运动能力提升等运动康复临床实践问题中的效果,以期为当前运动损伤的预防、诊断、治疗与康复提供更多科学的理论依据和实践基础。

中药熏蒸联合神经妥乐平激痛点注射治疗颈肩肌筋膜炎的疗效观察1资料与方法1.1一般资料符合诊断标准的颈肩肌筋膜炎患者57例,其中男31例,女26例,年龄29-67岁,平均43.3岁。

随机分成A、B两组,A组为神经妥乐平注射组,B组为推拿组,其中A组24例,B组33例;两组一般资料比较无显著性差异(p>0.05)。

1.2入选标准参考《中医病证诊断疗效标准》[1]:①主诉颈肩僵痛、酸沉;②有慢性劳损或着凉病史,项背及肩部疼痛也常可因此而加重;③颈肩肌肉紧张,并可触及深部激痛点与结节、条索。

④存在颈、肩部某种程度的运动受限;⑤无颈神经根受损体征。

⑥X线及化验检查正常。

1.3排除标准①局部软组织存在皮肤病或疖肿感染倾向者;②有严重内科疾患或妊娠等特殊患者;③影像学检查有脊柱骨关节病及外伤骨折脱位等;④不能坚持治疗及因其它原因脱失者。

1.3治疗方法两组病人治疗时均先用蠲痹汤中药熏蒸治疗,每日一次。

熏蒸之后:A组患者激痛点注射神经妥乐平(Neurotropin,日本脏器制药,批号:11122),隔日1次,5次为一疗程;B组进行推拿治疗,每日一次。

本组治疗观察均为2个疗程(20d)。

中药熏蒸方法:蠲痹汤由羌活50g、独活50g、海风藤20g、桑枝20g、秦艽20g、葛根15g、当归15g、川芎15g、红花15g、乳香15g、木香15g、炙甘草10g、桂心5g组成。

将上述中药加水1500ml煎煮15min,之后倒入熏蒸治疗仪储药槽内,患者仰卧于其上,使蒸汽窗口对准颈肩斜方肌区,温度设定为45-50℃,打开蒸汽发生器开关进行熏蒸治疗,时间为30min。

激痛点注射方法[2]:患者俯卧,选择明确激痛点,严格无菌操作,以5#肌肉注射针头刺入痛点,有酸胀针感后注入神经妥乐平1ml~2ml(1.2U~2.4U),一般注射2~4点,注射后须留观30min。

推拿治疗方法:先在两侧颈肩及背部用轻揉、滚、按等预备手法,了解痛点位置;随后重点在风池、风府、肩井等穴位行点按刺激,继之重按弹拔激痛点;最后再以揉、擦、拍手法行放松治疗。

斜方肌肌筋膜激痛点评估与治疗慢性偏头痛运用体会摘要:慢性偏头痛是一种慢性、反复发作性、失能性神经血管功能失调性疾病。

目前慢性偏头痛的治疗其实更多的依靠手法治疗,本文通过斜方肌肌筋膜激痛点治疗慢性偏头痛,并取得较好效果,探讨斜方肌肌筋膜激痛点评估与治疗慢性偏头痛的心得体会和治疗机制。

1慢性偏头痛概述慢性偏头痛是一种临床上常见的、反复发作性脑功能异常的原发性头痛疾病,发作时常伴随恶心、畏光、畏声、呕吐及不愿活动等症状。

此类疾病多发生于中青年。

根据IHS国际头痛疾病分类第二版(ICHD-Ⅱ)的标准,将偏头痛≥15天/月,持续3个月以上,归为慢性偏头痛(Chron ic M igraine,CM)[1]。

近期运用斜方肌激痛点治疗慢性偏头痛,现体会如下。

2斜方肌肌筋膜激痛点治疗慢性偏头痛的规范化操作2.1问诊(症状问诊)上斜方肌激痛点患者主诉疼痛区域,牵扯痛沿着颈部后外侧到达乳突部,耳朵后面直到颞骨部,这种疼痛通常是固定性的[2]。

下斜方肌激痛点患者主诉的疼痛区域,牵扯痛可向上到达颈椎上部椎旁肌肉或乳突以及肩胛上部的弥漫性酸痛,个别患者有向肩部,上臂外侧扩散。

[2]2.2视诊:姿势评估静态姿势评估患者大多数有圆肩不良姿势,上交叉综合征,对于上斜方肌而言,其紧张模式是处于耸肩的状态,所以治疗的方法(治疗策略)是缓解耸肩的紧张模式。

下斜方肌的损伤是处于拉长的位置,长时间拉长的姿势,有点像慢性拉伤的状态,跟一般的激痛点产生不太一样,大多数90%的激痛点是处于短缩的状态,但下斜方肌激痛点的产生是在拉长的姿势产生。

2.3特定位置触诊上斜方肌激痛点(TrP1)常在上斜方肌前缘垂直走向的肌纤维中部被找到,上斜方肌激痛点(TrP2)常位于上斜方肌水平走向的肌纤维中。

患者仰卧或侧卧,头微向同侧屈,进行钳式触诊定位。

钳式的触诊法是需要肌肉处于放松的短缩位状态下去触诊。

下斜方肌激痛点(TrP3)的触诊是先找到肩胛下角,在肩胛下角内侧水平一两个椎体附近。

温针灸配合走罐治疗颈肩背部肌筋膜炎25例目的探讨温针灸治疗激痛点配合艾油走罐治疗颈肩背部肌筋膜炎的疗效。

方法将50例患者随机分为激痛点组和传统针刺组,每组25例,激痛点组予温针灸治疗激痛点配合艾油走罐结合治疗,传统针刺组辨证选穴治疗,一周为一疗程,2组病人均用视觉模糊评分(V AS)评定治疗前后疼痛程度。

结果激痛点组总有效率96%,传统针刺组72010,激痛点组疗效优于传统针刺组(Jp<0.05);治疗后2组的V AS评分均较治疗前降低(P<0.01),且激痛点组降低程度大于传统针刺组(P<0.05)。

结论温针灸治疗激痛点配合艾油走罐治疗颈肩背部肌筋膜炎疗效显著,值得应用。

标签:颈肩背部肌筋膜炎:激痛点;温针灸;艾油走罐;传统针刺疗效指数计算公式:[(治疗前评分一治疗后评分)÷治疗前评分]×100%治愈:疼痛消失,疗效指数> 98%;显效:疼痛基本消失,稍有轻微疼痛,66%≤疗效指数<98%;有效:疼痛减轻,33%≤疗效指数<66%;无效:疼痛无减轻,并时时痛苦且关注自身疼痛,疗效指数<33%。

3.3统计方法采用SPSS17.0统计学软件,计量资料用均数±标准差表示,组间组内比较采用t检验,计数资料采用X2检验。

3.4治疗结果3.4.1 2组患者疗效比较见表2。

3.4.2 2组患者治疗前后V AS评分比较见表34讨论激痛点[4]是肌肉筋膜中的触发疼痛的高度敏感灶,有明显的压痛而且按压同时可能诱发一定范围区域的牵扯痛、感应痛,或者甚至出现出汗、恶心、烦躁等自主神经功能异常和姿势异、动作不协调的本体感觉功能障碍的临床表现。

它与传统的阿是穴[5]有本质的区别,传统的阿是穴选穴“以痛为腧”,按压时周围的组织紧张度一般会增加,同时也不会产生放射性的疼痛。

激痛点的位置[6][1]因人因病而异,它常位于肌腹中央,肌肉肌腱交界处,或者肌腱与骨骼附着点的位置,往往病变处的硬结或条索状反应物是激痛点的潜伏地,一般通过病人的描述,仔细的触诊,并通过病人对疼痛的感受来推断激痛点的位置,如果触及到的痛点出现肉眼可以观察到的肌肉轻微抽搐显现,便可以进一步确定其位置,胸背部、肩甲、肩颈区域存在很多激痛点的“根据地”,当患者经历肌肉损伤、劳累、风寒等因素刺激后,激痛点有关的肌肉便持续收缩,产生局部缺血,释放致痛因子轰击人体的疼痛感传系统,从而引发疼痛。