痉挛型四肢瘫临床特点

- 格式:pdf

- 大小:1.79 MB

- 文档页数:31

脑瘫在临床上分为哪几种类型小儿脑瘫在临床上分为哪几种类型小儿脑瘫为脑性瘫痪的简称,是指小儿因多种原因(如感染、出血、外伤等)引起的脑实质损害,出现非进行性、中枢性运动功能障碍而发展为瘫痪的疾病。

武汉脑瘫医院(解放军武汉通信指挥学院医院脑瘫科)脑瘫治疗专家提醒,严重者伴有智力不足。

癫痫、肢体抽搐及视觉、听觉、语言功能障碍等表现。

临床症状1、中枢性运动障碍表现为运动发育迟缓,比同龄儿童明显落后,当患儿抬头、翻身、坐力困难时才被家长发现。

病儿的肢体很少动作,特别是下肢更为明显,常表现为偏瘫、双侧瘫、四肢瘫等。

由于自主运动困难,动作僵硬,不协调,常出现异常的运动模式。

2、肌张力和姿势异常小儿脑瘫现为异常动作、运动增强、手足徐动症、舞蹈症、肌强直;小脑有病变时出现共济失调、肌张力低下;大脑广泛病变时出现肌肉强直、震颤等。

小儿脑瘫临床分为哪几种类型?由于脑损伤的部位不同,瘫痪的部位和性质不同。

按肌紧张度和异常姿势分为:(1)痉挛型:我们的肌肉是受相反神经支配的,脑损伤后由于调节机制紊乱,相反神经支配过少,动作肌与拮抗肌同时收缩,肌肉就变得僵硬,随意动作就无法出现,这种肌肉僵硬在用力、生气及被移动过快时加重。

(2)强直型:强直型是针对痉挛型中一组四肢呈僵直状态的患者而言。

这一类型小儿其伸张反射呈过度亢进状态,当做被动运动时,其四肢无论屈还是伸都呈抵抗,给人以弯铅管样的感觉。

痉挛型和强直型常常伴有智能、语言、视力问题,一些患者常常需要手术进行矫正。

(3)手足徐动型:手足徐动是运动不受控制的意思。

表现为颜面、手及四肢的痉挛样运动或缓慢扭动样运动,这种运动在安静时减轻而在兴奋及不开心时加重,肌张力表现为多变,异常姿势随着肌肉由僵硬变松软而出现或消失,很少发生变形。

这一类型在婴儿时期常表现为松软,在2~3岁时表现为不能随意控制的动作。

(4)失调型:失调就是不稳定的摇晃。

当小儿试图平衡自己、走路或用手做某些动作时,会出现摇晃,由于摇晃,小儿学习站立、行走或伸手取物常常需要花很长时间。

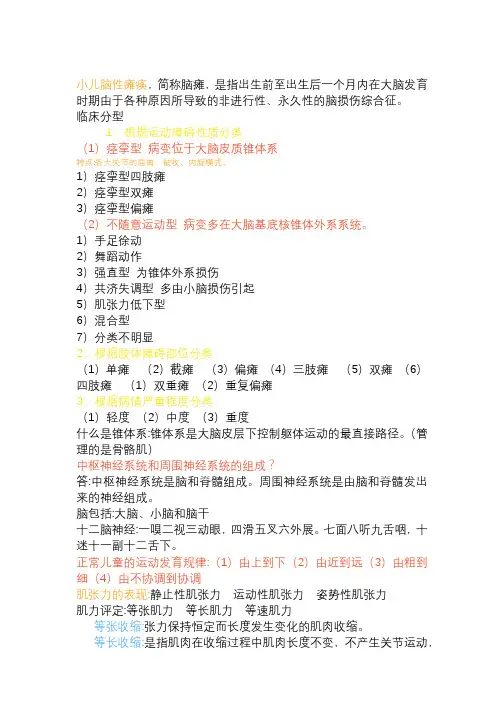

小儿脑性瘫痪,简称脑瘫,是指出生前至出生后一个月内在大脑发育时期由于各种原因所导致的非进行性、永久性的脑损伤综合征。

临床分型1、根据运动障碍性质分类(1)痉挛型病变位于大脑皮质锥体系特点:各大关节的屈曲、被收、内旋模式。

1)痉挛型四肢瘫2)痉挛型双瘫3)痉挛型偏瘫(2)不随意运动型病变多在大脑基底核锥体外系系统。

1)手足徐动2)舞蹈动作3)强直型为锥体外系损伤4)共济失调型多由小脑损伤引起5)肌张力低下型6)混合型7)分类不明显2、根据肢体障碍部位分类(1)单瘫(2)截瘫(3)偏瘫(4)三肢瘫(5)双瘫(6)四肢瘫(1)双重瘫(2)重复偏瘫3、根据病情严重程度分类(1)轻度(2)中度(3)重度什么是锥体系:锥体系是大脑皮层下控制躯体运动的最直接路径。

(管理的是骨骼肌)中枢神经系统和周围神经系统的组成?答:中枢神经系统是脑和脊髓组成。

周围神经系统是由脑和脊髓发出来的神经组成。

脑包括:大脑、小脑和脑干十二脑神经:一嗅二视三动眼,四滑五叉六外展。

七面八听九舌咽,十迷十一副十二舌下。

正常儿童的运动发育规律:(1)由上到下(2)由近到远(3)由粗到细(4)由不协调到协调肌张力的表现:静止性肌张力运动性肌张力姿势性肌张力肌力评定:等张肌力等长肌力等速肌力等张收缩:张力保持恒定而长度发生变化的肌肉收缩。

等长收缩:是指肌肉在收缩过程中肌肉长度不变,不产生关节运动,但肌肉内部的张力增加。

等速收缩:在整个关节运动范围内肌肉以恒定的进度进行的最大用力收缩,且肌肉收缩产生的力量始终与阻力相等的肌肉收缩称为等速收缩。

孤独症,也被称作孤独性障碍或自闭症,是广泛性发育障碍的代表性疾病。

它是一种发生于儿童期的严重神经精神发育障碍。

临床表现〈1〉社会交往障碍:患儿回避目光接触,对人的声音缺乏兴趣和反应,不喜欢与人贴近,缺乏象征性游戏。

〈2〉交流障碍1〉非言语交流障碍:该症患儿常以哭或尖叫表示他们的不舒适或需要。

缺乏相应的面部表情,表情也常显得漠然。

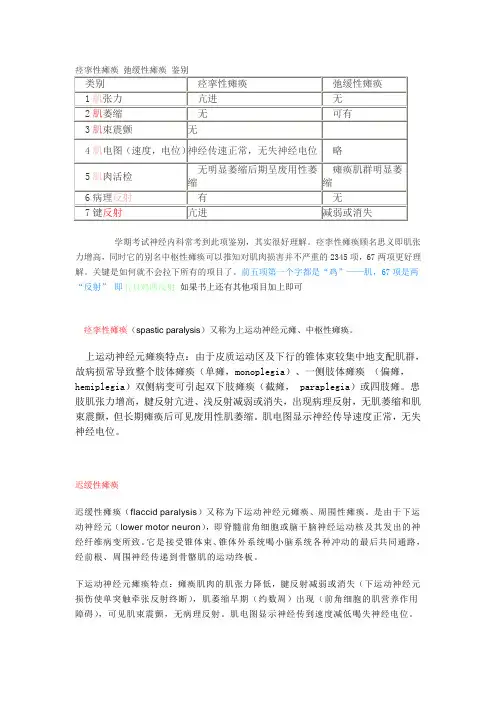

学期考试神经内科常考到此项鉴别,其实很好理解。

痉挛性瘫痪顾名思义即肌张力增高,同时它的别名中枢性瘫痪可以推知对肌肉损害并不严重的2345项,67两项更好理解。

关键是如何就不会拉下所有的项目了。

前五项第一个字都是“鸡”——肌,67项是两“反射”即五只鸡两反射如果书上还有其他项目加上即可痉挛性瘫痪(spastic paralysis)又称为上运动神经元瘫、中枢性瘫痪。

上运动神经元瘫痪特点:由于皮质运动区及下行的锥体束较集中地支配肌群,故病损常导致整个肢体瘫痪(单瘫,monoplegia)、一侧肢体瘫痪(偏瘫,hemiplegia)双侧病变可引起双下肢瘫痪(截瘫, paraplegia)或四肢瘫。

患肢肌张力增高,腱反射亢进、浅反射减弱或消失,出现病理反射,无肌萎缩和肌束震颤,但长期瘫痪后可见废用性肌萎缩。

肌电图显示神经传导速度正常,无失神经电位。

迟缓性瘫痪迟缓性瘫痪(flaccid paralysis)又称为下运动神经元瘫痪、周围性瘫痪。

是由于下运动神经元(lower motor neuron),即脊髓前角细胞或脑干脑神经运动核及其发出的神经纤维病变所致。

它是接受锥体束、锥体外系统喝小脑系统各种冲动的最后共同通路,经前根、周围神经传递到骨骼肌的运动终板。

下运动神经元瘫痪特点:瘫痪肌肉的肌张力降低,腱反射减弱或消失(下运动神经元损伤使单突触牵张反射终断),肌萎缩早期(约数周)出现(前角细胞的肌营养作用障碍),可见肌束震颤,无病理反射。

肌电图显示神经传到速度减低喝失神经电位。

下运动神经元病变多由一个或数个相邻脊神经根、周围神经或神经丛病变所致,常仅侵犯某一肌群,引起部分肌肉瘫痪或单肢瘫;多发性神经根或神经病变也可引起四肢瘫痪如Guillain-Barr综合征。

附录什么是截瘫?及病理分类\临床表现鉴别表1、什么是截瘫?脊髓的横贯性损害在其平面以下出现运动、感觉及括约肌三大功能障碍,即上运动神经元性质的瘫痪,颈段损害出现四肢瘫即高位截瘫。

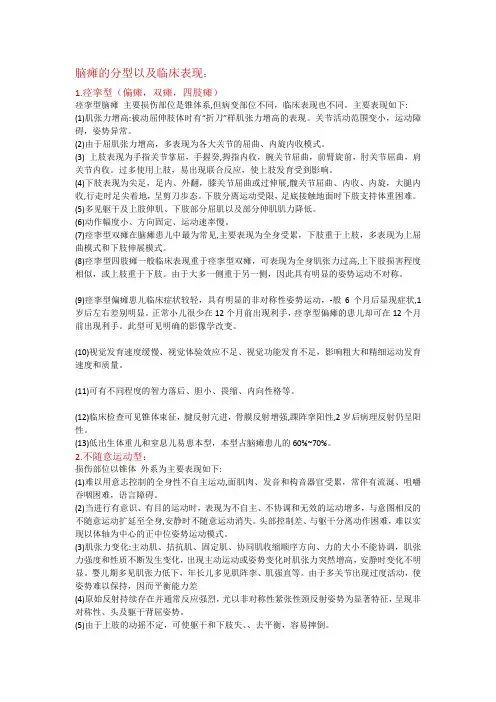

脑瘫的分型以及临床表现:1.痉挛型(偏瘫,双瘫,四肢瘫)痉挛型脑瘫主要损伤部位是锥体系,但病变部位不同,临床表现也不同。

主要表现如下: (1)肌张力增高:被动屈伸肢体时有“折刀”样肌张力增高的表现。

关节活动范围变小,运动障碍,姿势异常。

(2)由于屈肌张力增高,多表现为各大关节的屈曲、内旋内收模式。

(3) 上肢表现为手指关节掌屈,手握癸,拇指内收,腕关节屈曲,前臂旋前,肘关节屈曲,肩关节内收。

过多使用上肢,易出现联合反应,使上肢发育受到影响。

(4)下肢表现为尖足,足内、外翻,膝关节屈曲或过伸展,髋关节屈曲、内收、内旋,大腿内收,行走时足尖着地,呈剪刀步态。

下肢分离运动受限,足底接触地面时下肢支持体重困难。

(5)多见躯干及上肢伸肌、下肢部分屈肌以及部分伸肌肌力降低。

(6)动作幅度小、方向固定、运动速率慢。

(7)痉挛型双瘫在脑瘫患儿中最为常见,主要表现为全身受累,下肢重于上肢,多表现为上屈曲模式和下肢伸展模式。

(8)痉挛型四肢瘫一般临床表现重于痉挛型双瘫,可表现为全身肌张力过高,上下肢损害程度相似,或上肢重于下肢。

由于大多一侧重于另一侧,因此具有明显的姿势运动不对称。

(9)痉挛型偏瘫患儿临床症状较轻,具有明显的非对称性姿势运动,-般6个月后显现症状,1岁后左右差别明显。

正常小儿很少在12个月前出现利手,痉挛型偏瘫的患儿却可在12个月前出现利手。

此型可见明确的影像学改变。

(10)视觉发育速度缓慢、视觉体验效应不足、视觉功能发育不足,影响粗大和精细运动发育速度和质量。

(11)可有不同程度的智力落后、胆小、畏缩、内向性格等。

(12)临床检查可见锥体束征,腱反射亢进,骨膜反射增强,踝阵挛阳性,2岁后病理反射仍呈阳性。

(13)低出生体重儿和窒息儿易患本型,本型占脑瘫患儿的60%~70%。

2.不随意运动型:损伤部位以锥体外系为主要表现如下:(1)难以用意志控制的全身性不自主运动,面肌肉、发音和构音器官受累,常伴有流涎、咀嚼吞咽困难,语言障碍。

痉挛性瘫痪名词解释痉挛性瘫痪是一种由于肌肉的不自主收缩和僵硬而导致的运动障碍性疾病。

该病常常由于神经系统的异常引起,如肌肉间的神经传导障碍、神经肌肉连接异常或神经细胞损伤等。

痉挛性瘫痪临床上主要表现为肌肉的短暂、周期性的不自主收缩,这些收缩通常发生在肌肉休息或运动暂停时。

这种不自主收缩常常伴随着肌肉的强直和僵硬,影响了肢体的正常运动和姿势。

痉挛性瘫痪可以影响全身的肌肉,但更常见的是影响四肢和躯干。

痉挛性瘫痪可以根据其发病原因分为原发性和继发性两种类型。

原发性痉挛性瘫痪是由于基因突变或遗传缺陷引起的,如家族性痉挛性瘫痪。

继发性痉挛性瘫痪是由于外部因素导致的,如脑损伤、脑血管疾病、中枢神经系统感染和中毒等。

继发性痉挛性瘫痪通常在之前是正常和有力的肌肉,而原发性痉挛性瘫痪可能在婴幼儿期或儿童早期就出现症状。

痉挛性瘫痪的严重程度和范围因个体而异,从轻微的肌肉收缩到完全瘫痪都有可能。

症状通常在运动中出现,如走路、跑步、举重等。

肌肉收缩和瘫痪可以持续几秒钟到几分钟,然后缓慢恢复正常。

在短暂的收缩期间,患者可能会感到疼痛或不适。

治疗痉挛性瘫痪的方法包括药物治疗、物理治疗和手术。

药物治疗常常包括抗痉挛药物、肌肉松弛剂和镇静剂。

物理治疗可以帮助患者增加肌肉的灵活性和力量,以便更好地进行日常活动。

手术治疗常常用于严重痉挛性瘫痪无法通过药物和物理治疗缓解的患者。

虽然痉挛性瘫痪目前无法治愈,但有效的治疗可以大大改善患者的生活质量。

患者和家属应积极与医生合作,制定个性化的治疗计划,并遵循医嘱定期进行复诊和检查。

此外,心理支持和康复训练也可以帮助患者更好地应对痉挛性瘫痪带来的身体和心理困扰。

痉挛性偏瘫的健康宣教痉挛性偏瘫是一种常见的中风后遗症,主要由于中风后大脑皮层、皮下纤维束及皮下白质受损所引起的运动功能障碍。

病变部位主要在运动皮质下行纤维束、大脑中央灰质与脑干交叉区,导致肢体或端部肌肉发生痉挛、拮抗失调、协调减退,进而导致一侧肢体无力或肌肉紧绷。

以下是关于痉挛性偏瘫的健康宣教,以帮助患者更好地管理和康复。

1.了解病情:初诊时,医生会对患者进行详细的问诊与体检,了解病情的严重程度和患者的功能受限程度。

患者及家属需要了解病因、病程和康复进程,以便更好地合理安排康复计划。

2.合理治疗:应根据医嘱,及时进行药物治疗。

常用的药物有抗痉挛药物、解痉药物等,以减轻肢体痉挛和改善肌张力。

同时,还要控制血压、血脂和血糖等相关病症。

3.个人日常照顾:患者需要保持良好的个人卫生,注意全身皮肤的清洁,以防止感染。

同时,良好的口腔卫生对于预防口腔感染也至关重要。

4.饮食调理:合理的饮食对患者的康复至关重要。

饮食应偏向于高营养、易消化、富含纤维和维生素的食品,如新鲜蔬菜、水果、全谷类食物和瘦肉等,尽量避免高脂肪、高糖和高盐的食物。

5.功能锻炼:根据患者的病情和身体状况,制定科学、个性化的功能锻炼方案。

康复治疗应包括肌力训练、康复体位、康复步行、平衡训练等项目。

康复训练可通过家庭康复,并辅以专业康复机构的指导和帮助。

6.安全防护:因患痉挛性偏瘫,患者的平衡能力和肌肉协调能力较差,因此在日常生活中要注意安全防护。

家居环境要整洁、无障碍,防止跌倒。

床上扶手、拐杖、助行器等辅助器材可以帮助患者行动,注意不要长时间站立或行走,避免劳损。

7.心理疏导:痉挛性偏瘫患者由于生活功能的受限和不便,易出现焦虑、抑郁和自卑心理。

家属和医务人员应给予患者关心、鼓励和安慰,促进患者积极面对病情,增强生活信心。

8.定期复查:定期到医院复查,听从医生的建议,了解病情的变化,调整康复计划。

复查时应及时告诉医生有无新出现的症状或不适,以便及时调整治疗方案。

脑瘫病情说明指导书一、脑瘫概述脑瘫(cerebral palsysyndrome)又称脑性瘫痪,是一组持续存在的中枢性运动和姿势发育障碍、活动受限综合征,因发育过程中胎儿或婴幼儿脑部受到非进行性损伤所致。

可伴随感觉、知觉、认知、行为等异常及癫痫发作、继发性骨骼肌肉系统异常。

本病严重影响小儿的身心发育,可给家庭带来沉重的负担。

英文名称:cerebral palsy syndrome其它名称:无相关中医疾病:暂无资料。

ICD 疾病编码:暂无编码。

疾病分类:暂无资料。

是否纳入医保:部分药物、耗材、诊治项目在医保报销范围,具体报销比例请咨询当地医院医保中心。

遗传性:与遗传有关,有家族史者患病风险增加发病部位:颅脑常见症状:运动障碍、姿势异常主要病因:早产、低出生体重、新生儿窒息/新生儿缺氧缺血脑病、新生儿高胆红素血症、宫内感染检查项目:体格检查、颅脑 MRI、颅脑 CT、头颅 B 超、脑电图、肌电图、脑干诱发电位、智力及语言检查、病毒学检测重要提醒:若发现婴儿出现脑性瘫痪综合征相关症状应及时就诊,明确诊断、遵医嘱接受治疗,以免病情不断发展导致关节变形、挛缩及继发其他严重疾病,增加患儿痛苦。

临床分类:1、痉挛型四肢瘫以锥体系受损为主,包括皮质运动区损伤。

特征性表现是牵张反射亢进。

四肢肌张力增高,上肢背伸、内收、内旋,拇指内收,躯干前屈,下肢内收、内旋、交叉、膝关节屈曲、剪刀步、尖足、足内外翻,拱背坐,腱反射亢进、踝阵挛、折刀征和锥体束征等。

2、痉挛型双瘫症状同痉挛型四肢瘫,主要表现为双下肢痉挛及功能障碍重于双上肢。

3、痉挛型偏瘫症状同痉挛型四肢瘫,但表现在一侧肢体。

4、不随意运动型以锥体外系受损为主,主要包括舞蹈性手足徐动和肌张力障碍。

最明显特征是非对称性姿势,头部和四肢出现不随意运动,即进行某种动作时常夹杂许多多余动作,四肢、头部不停地晃动,难以自我控制。

肌张力可高可低,可随年龄改变。

腱反射正常。

静止时肌张力低下,随意运动时增强,对刺激敏感,表情奇特,挤眉弄眼,颈部不稳定,构音与发音障碍,流涎、摄食困难,婴儿期多表现为肌张力低下。

脑性瘫痪有哪些症状?*导读:本文向您详细介绍脑性瘫痪症状,尤其是脑性瘫痪的早期症状,脑性瘫痪有什么表现?得了脑性瘫痪会怎样?以及脑性瘫痪有哪些并发病症,脑性瘫痪还会引起哪些疾病等方面内容。

……*脑性瘫痪常见症状:烦躁不安、疲乏、久病亏损、反应迟钝、体重增加*一、症状脑性瘫痪的临床分型复杂,以往多采用Minear临床症状分型,特点是定义明确,应用方便。

可分为:①痉挛型(spastic):最多见,占脑性瘫痪患儿的50%~70%,包括双侧瘫(diplegic)下肢为主型、四肢瘫型(quadriplegic)、偏瘫型(hemiplegic)、双侧偏瘫型(double hemiplegic);②运动障碍型(dyskinetic):包括多动型(hyperkinetic)或手足徐动型(athetoid)、肌张力障碍型(myodystic);③共济失调型(ataxic);④混合型(mixed)。

据Nelson(1978)统计,痉挛性双下肢瘫占32%,偏瘫占29%,四肢瘫占24%,运动困难型和共济失调型仅占14%。

脑性瘫痪的临床表现各异,病情轻重不一,严重者出生后数天出现症状,表现为吸吮困难、肌肉强硬,大多数病例出生数月后家人试图扶起时才发现。

主要临床类型的具体表现如下。

1.脑性痉挛性双侧瘫脑性痉挛性双侧瘫(cerebralspastic diplegia)可累及四肢,下肢较重,可独立存在,或伴室管膜下出血或侧脑室旁白质软化。

发病率与早产程度密切相关,自从采用新生儿监护后,发病率显著下降,遗传因素不可忽视。

本病由Ingram(1964)首先提出,而Litter(1862)首先提出缺氧-缺血性产伤概念,故而亦称Litter病。

(1)最初常表现为肌张力降低、腱反射减弱,数月后出现明显无力及痉挛,下肢较上肢明显,无力首先累及内收肌,腱反射活跃。

患儿腿部运动僵硬笨拙,用双手在腋窝下抱起患儿时无蹬腿动作,仍保持腿部原伸直或屈曲状态,大多数患儿跖反射呈伸性反应。

遗传性痉挛性截瘫(HSP)临床表现HSP临床共性特征,发病年龄广,可婴幼儿发病亦可成年发病乃至老年发病,一般多在少年发病,同一个家族病情轻重也有明显差别。

男女均可发病,但男性似乎多于女性;双下肢进展性痉挛性截瘫,但进展速度多样化;运动系统功能障碍普遍,但可合并其他多种病症;往往存在家族史,但家系内不同患者病情不尽相同;不同基因分型HSP,临床表现、病情严重程度及病程进展不同。

因此HSP 临床可划分为单纯型和复杂型,前者又可划分为早发和晚发型。

1.单纯型是临床最常见类型,主要临床表现是双下肢痉挛性截瘫、肌张力增高、腱反射亢进,肌力正常或稍减低,患病最初自我感觉双下肢僵硬、走路易跌绊、上楼困难,其他表现为:约10%~65%的患者感觉障碍(主要为下肢远端位置觉和震动觉消失),约50%的患者可有尿频与尿急等括约肌功能障碍现象,约33%的患者可在发病后数年出现足畸形(如足尖着地步态或弓形足),少数患者可出现肢体远端肌肉萎缩(一般在起病10余年后展现下肢远端肌肉轻度萎缩)、少数患者上肢亦可受累而在发病早期呈现上肢痉挛和双手僵硬与动作笨拙、罕见轻度构音障碍。

其中,早发型在35岁前发病,不乏幼儿期发病,是HSP最常见临床类型,病情进展缓慢,多在数十年后亦无明显进展,仅有极少数晚年需要轮椅;晚发型35岁后发病,病情进展快,常于40~65岁出现行走困难,多见60岁左右就丧失行走能力而需轮椅辅助移动。

2.复杂型临床相对少见,除外上述单纯型临床表现还可合并多种病症而形成多种临床综合征。

①Ferguson-Critchley综合征:临床特征为中年发病,出现四肢锥体系症状、协调障碍、深感觉减退,眼部症状可展现眼球震颤、侧向及垂直注视受限、假性眼肌麻痹、视神经萎缩、复视等,可伴有四肢僵硬、面无表情、前冲步态和不自主运动等锥体外系症状,呈常染色体显性遗传。

②Kjellin综合征:20岁左右发病,痉挛性截瘫伴下肢肌肉进行性萎缩、小脑性构音障碍、精神发育迟滞、视网膜色素变性,呈常染色体隐性遗传。

脑瘫患者步态的特点

脑瘫患者的步态特点取决于脑瘫的类型和严重程度。

不同类型的脑瘫可能表现出不同的步态异常。

以下是一些常见的步态特点:

1. 痉挛型步态:痉挛型脑瘫患者常常表现出肢体肌肉过度紧张并伴随着强烈的痉挛,步态呈现出僵硬、不协调的特点。

他们的步态可能呈现出挺身、关节角度异常或者用力收紧大腿和小腿肌肉。

2. 无力型步态:无力型脑瘫患者通常表现为肌肉力量不足,步态呈现出行走困难、摇摆不稳、脚步不稳的特点。

他们可能出现膝关节塌陷、脚跟落地困难等现象。

3. 扁平型步态:扁平型脑瘫患者的步态特点是足部内翻、脚弓下陷、膝关节过度伸直并且下肢肌肉过度紧张。

他们的行走时足部接触地面面积较大,易导致扁平足和脚趾挛缩。

4. 痉挛-无力混合型步态:有些脑瘫患者的步态表现是痉挛型和无力型的混合。

他们的步态可以是肌肉力量不足,而在肌肉过度紧张时痉挛。

这种步态呈现出混合型特点,包括无力和僵硬的元素。

总的来说,脑瘫患者的步态特点是步态困难、不稳定、协调性差,并伴随着肌肉紧张或无力等问题。

这种步态异常在日常生活中可能导致行走困难、跌倒风险增加等问题。

痉挛型四肢瘫脑瘫的表现有哪些呢?引言脑瘫是一种常见的儿童运动发育障碍疾病,主要表现为运动和姿势障碍。

其中,四肢瘫痪是最常见的一种类型。

痉挛型四肢瘫是四肢瘫的一种亚型,特征为肌肉痉挛和抽搐。

本文将详细介绍痉挛型四肢瘫脑瘫的表现。

1. 运动障碍1.1 肌肉痉挛痉挛型四肢瘫脑瘫患者常常伴有肌肉痉挛,即肌肉不自主地持续收缩,导致肢体僵直和运动障碍。

这种肌肉痉挛往往会影响正常的日常生活活动,如走路、站立、坐下等。

1.2 重力反应异常痉挛型四肢瘫脑瘫患者还常常存在重力反应异常,即无法正确地调节身体的姿势和平衡,容易摔倒或者无法保持正确的坐姿或站立姿势。

1.3 运动协调困难痉挛型四肢瘫脑瘫患者运动协调能力较差,日常生活中的各种动作,如抓握物品、写字、穿衣服等都会受到影响。

这种运动协调困难常常会给患者带来很大的困扰。

1.4 运动范围受限痉挛型四肢瘫脑瘫患者的四肢运动范围常常受限,即肢体可活动的范围较小,使得一些细致的动作难以完成。

2. 神经系统异常2.1 基底节损害痉挛型四肢瘫脑瘫的病因多与大脑基底节的损害有关。

基底节是大脑深部结构的一部分,对运动的控制和调节起着重要的作用。

当基底节受损时,会导致痉挛型四肢瘫的表现。

2.2 大脑皮层功能异常痉挛型四肢瘫脑瘫患者的大脑皮层功能常常存在异常,这会直接影响到运动范畴的控制和调节。

2.3 神经传导异常痉挛型四肢瘫脑瘫患者神经传导水平常常异常,即神经冲动在肌肉控制中传递的过程出现问题,导致肌肉痉挛和运动障碍。

3. 并发症3.1 关节畸形痉挛型四肢瘫脑瘫患者常常由于肌肉痉挛和运动障碍的影响,导致关节功能异常,进而引发关节畸形。

常见的关节畸形包括拇指屈曲畸形、膝关节屈曲畸形等。

3.2 肌肉萎缩痉挛型四肢瘫脑瘫患者的肌肉由于长期处于紧张状态,且运动受限,容易出现肌肉萎缩现象。

3.3 神经精神发育迟缓痉挛型四肢瘫脑瘫患者常常伴有神经精神发育迟缓,包括智力发育、语言发育和社交能力等方面都会受到不同程度的影响。