2018ACS强化他汀共识更新内容介绍

- 格式:pptx

- 大小:1.75 MB

- 文档页数:23

最新精选全文完整版(可编辑修改)《欧洲心脏病学会欧洲动脉粥样硬化学会血脂异常管理指南》解读欧洲心脏病学会( European Society of Cardiology,ESC) 和欧洲动脉粥样硬化学会( European Atherosclerosis Society,EAS)联合发布了欧洲血脂异常管理指南。

《2016年指南》以《2011年ESC /EAS血脂异常管理指南》( 以下简称《2011年指南》)为基础,并结合最近5年的众多循证证据结果做出相应修订。

总体上,《2016年指南》对血脂异常总的管理原则与既往指南一致,有以下几大特点。

1 坚持总体的心血管风险评估,扩大风险评估及极高危人群范畴《2016年指南》继续强调评价患者整体心血管风险、强调生活方式改良是管理血脂异常的核心策略。

对于年龄>40 岁的无心血管病、糖尿病、慢性肾病或家族性高胆固醇血症证据的无症状成年人,建议应用诸如SCORE 等风险评估系统评估总体心血管风险(Ⅰ,C) 。

SCORE 风险评估基于年龄、性别、吸烟情况、收缩压和总胆固醇水平,系统评价了首次发生致死性动脉粥样硬化事件( 包括心脏病、卒中或其他闭塞性动脉疾病)的10 年累积风险。

根据评估结果,《2016 年指南》保留了《2011 年指南》的极高危、高危、中危和低危四个危险分层。

为了保证评估结果的准确性,针对比较年轻的患者,《2016 年指南》增加了危险年龄和终身风险两个指标,对这类患者进行准确风险评估,还对不同的危险组群设立了相应的靶标值,这使得临床治疗有章可循。

在《2011年指南》对极高危患者界定的基础上,《2016年指南》将高危人群范畴进一步扩大。

《2011年指南》中,极高危心血管病风险的患者包括:( 1)经侵入性或非侵入性检查确诊的心血管疾病患者;( 2) 既往心肌梗死、急性冠状动脉综合征( acute coronary syndrome,ACS) 、冠状动脉血运重建[经皮冠状动脉介入治疗( percutaneous coronary intervention,PCI) 和冠状动脉旁路移植术( coronary artery bypass grafting,CABG)]患者,以及其他动脉血运重建手术、缺血性卒中和周围血管病变患者;(3) 有靶器官损害( 如微量白蛋白尿) 的2型和1型糖尿病患者、中重度慢性肾病患者、10年风险SCORE 评分≥10 分患者。

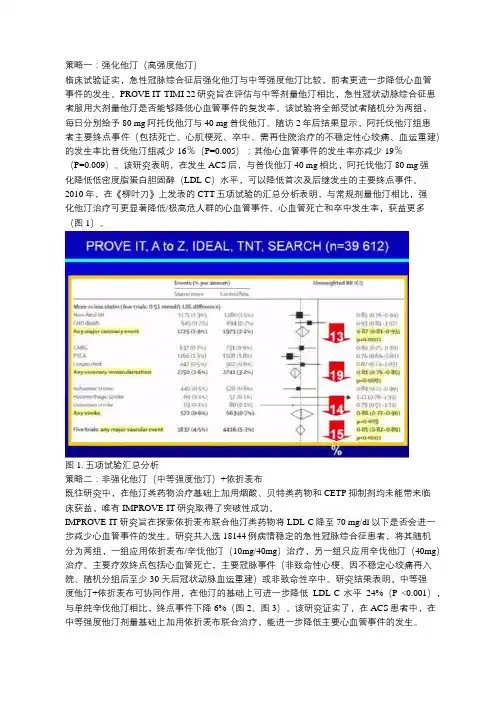

策略一:强化他汀(高强度他汀)临床试验证实,急性冠脉综合征后强化他汀与中等强度他汀比较,前者更进一步降低心血管事件的发生。

PROVE IT-TIMI 22研究旨在评估与中等剂量他汀相比,急性冠状动脉综合征患者服用大剂量他汀是否能够降低心血管事件的复发率。

该试验将全部受试者随机分为两组,每日分别给予80 mg阿托伐他汀与40 mg普伐他汀。

随访2年后结果显示,阿托伐他汀组患者主要终点事件(包括死亡、心肌梗死、卒中、需再住院治疗的不稳定性心绞痛、血运重建)的发生率比普伐他汀组减少16%(P=0.005);其他心血管事件的发生率亦减少19%(P=0.009)。

该研究表明,在发生ACS后,与普伐他汀40 mg相比,阿托伐他汀80 mg强化降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平,可以降低首次及后继发生的主要终点事件。

2010年,在《柳叶刀》上发表的CTT五项试验的汇总分析表明,与常规剂量他汀相比,强化他汀治疗可更显著降低/极高危人群的心血管事件、心血管死亡和卒中发生率,获益更多(图1)。

图1. 五项试验汇总分析策略二:非强化他汀(中等强度他汀)+依折麦布既往研究中,在他汀类药物治疗基础上加用烟酸、贝特类药物和CETP抑制剂均未能带来临床获益,唯有IMPROVE-IT研究取得了突破性成功。

IMPROVE-IT研究旨在探索依折麦布联合他汀类药物将LDL-C降至70 mg/dl以下是否会进一步减少心血管事件的发生。

研究共入选18144例病情稳定的急性冠脉综合征患者,将其随机分为两组,一组应用依折麦布/辛伐他汀(10mg/40mg)治疗,另一组只应用辛伐他汀(40mg)治疗。

主要疗效终点包括心血管死亡,主要冠脉事件(非致命性心梗、因不稳定心绞痛再入院、随机分组后至少 30 天后冠状动脉血运重建)或非致命性卒中。

研究结果表明,中等强度他汀+依折麦布可协同作用,在他汀的基础上可进一步降低LDL-C水平24%(P <0.001),与单纯辛伐他汀相比,终点事件下降6%(图2、图3)。

超高危动脉粥样硬化性心血管疾病患者血脂管理中国专家共识(完整版)动脉粥样硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)在欧洲心脏病学会(ESC)/欧洲动脉粥样硬化学会(EAS)血脂异常管理指南中已定义为"极高危",但ASCVD患者主要不良心血管事件(major adverse cardiovascular events,MACE)的再发风险存在差异。

2018年美国心血管病学会(ACC)与美国心脏协会(AHA)发表了胆固醇临床实践管理指南,将ASCVD患者的风险进一步细分为极高风险和非极高风险患者,并进行不同的治疗推荐,强调极高风险人群在高强度/最大耐受剂量他汀类药物治疗的同时,也提出了非他汀类药物在临床应用中的推荐。

2017年ACC专家组就"非他汀类药物治疗在降低低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoprotein cholesterol,LDL-C)及ASCVD管理中的作用"制定了专家共识。

但是,我国人群对于大剂量、高强度他汀类药物治疗的耐受性和安全性较差,患者发生肝毒性、肌肉毒性的风险明显高于欧美国家患者,而中等强度他汀类药物治疗即可使我国的大多数患者LDL-C达标。

此外,除了单一高强度的他汀治疗,联合降脂方案也可显著降低患者的LDL-C水平。

因此,本共识专家组对ASCVD危险分层提出进一步的建议和标准,找出超高危ASCVD患者,推荐相应的降脂治疗方案,更加明确地指导ASCVD的二级预防。

一、超高危ASCVD人群的定义临床ASCVD包括急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)、心肌梗死(myocardial infarction,MI)史、稳定或不稳定心绞痛、冠状动脉或其他血管重建术、缺血性卒中、短暂性脑缺血发作和周围血管病变(peripheral artery disease,PAD)等,以上均为动脉粥样硬化相关性疾病。

中国急性冠脉综合征患者高强度他汀治疗的安全性研究进展王文晓;杨贤;方芸【期刊名称】《中华老年多器官疾病杂志》【年(卷),期】2018(017)002【摘要】Statins,inhibitors of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme reductase, can significantly reduce the incidence of athero-sclerotic cardiovascular disease(ASCVD)events.Recently,some guidelines and consensus have suggested that the patients with acute coronary syndromes(ACS)should start high-intensity statin therapy early after admission.But, Chinese patients tend to have higher incidence of side effects in statins treatment than Caucasians.Therefore,particular attention should be paid to the adverse reactions in Chinese population after high-intensity statin treatment.In this article, we reviewed the safety of high-intensity statin therapy in ACS patients in China,and provides a reference for clinical practice.%他汀类药物是经典的羟甲基戊二酸单酰辅酶A还原酶抑制剂,能明显降低动脉粥样硬化性心血管疾病事件的发生率.最近,部分指南和共识均推荐急性冠脉综合征(ACS)患者应早期启动高强度他汀类药物治疗.但中国人群他汀副作用的发生率显著高于白种人.因此,应高度关注中国人群高强度他汀类药物治疗的不良反应.本文对中国ACS患者使用高强度他汀类药物治疗的安全性进行了综述,为临床用药提供参考.【总页数】5页(P156-160)【作者】王文晓;杨贤;方芸【作者单位】南京大学医学院附属鼓楼医院药学部,南京210009;中国药科大学基础医学与临床药学学院,南京210009;南京大学医学院附属鼓楼医院药学部,南京210009;南京大学医学院附属鼓楼医院药学部,南京210009【正文语种】中文【中图分类】R972【相关文献】1.强化他汀治疗对急性冠脉综合征行介入治疗患者的疗效与安全性 [J], 郭亮;高远;张海山;关启刚;田文;贾大林;孙英贤2.经皮冠状动脉介入治疗术前强化他汀治疗在非ST段抬高的急性冠脉综合征患者中的安全性分析 [J], 全楚杰;翟永新;白建雄3.不同剂量阿托伐他汀对急性冠脉综合征患者介入治疗围术期疗效及安全性的观察[J], 农克继; 杨立华; 张树锋4.强化他汀治疗对急性冠脉综合征行介入治疗患者的疗效与安全性分析 [J], 程静5.急性冠脉综合征患者炎症反应、他汀治疗和脑卒中危险的关系:阿托伐他汀治疗急性冠脉综合征的一个随机对照试验 [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

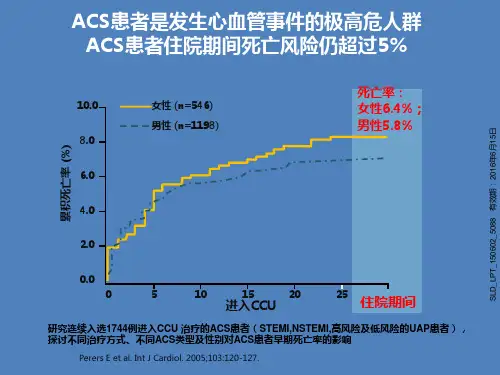

急性冠脉综合征强化他汀治疗进展【中图分类号】R541.4 【文献标识码】A 【文章编号】ISSN.2095-6681.2016.09.00.02急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)是一组以急性心肌缺血为共同特征的临床综合征,包括不稳定型心绞痛(UA)、非ST段抬高心肌梗死(NSTEMI)和ST段抬高心肌梗死(STEMI)[1]。

ACS患者是发生心血管事件的极高危人群,患者后期的死亡风险高[1-2]。

他汀类药物在ACS治疗上已得到广泛的应用和认同,它能够有效地减少主要心血管事件,如死亡、心肌梗死和脑卒中,并且疗效已超越所有其他类的药物[2]。

随着ACS患者逐年增多,临床更加需要他汀类药物在ACS治疗中的规范使用指导。

本文将根据国内外最新相关指南、专家共识及研究,对ACS强化他汀治疗进展作一综述。

1 ACS的发生机制ACS是心血管内科常见危重症,具有病情变化快、临床表现复杂及病死率高等特点。

脂质在血管内膜下沉积,纤维性斑块形成,进展为纤维帽逐渐变薄,促凝因子激活,最终导致纤维帽破裂,血栓形成,发展成为急性冠脉综合征,即ACS[1]。

ACS主要发生机制为易损斑块破裂或溃疡合并血栓形成和(或)血管痉挛,引起冠状动脉狭窄程度急剧加重或急性闭塞[3]。

同时,长期反复的慢性炎症是引发心血管疾病的独立危险因素,从ACS疾病的起始即脂纹现象到斑块形成到临床事件的各个阶段都扮演重要角色,在ACS患者的血栓形成中起主要作用。

ACS的罪犯病变通常由不稳定斑块导致狭窄,但狭窄可不严重[4],ACS患者除罪犯斑块外,常在同一冠状动脉的不同节段或不同的冠状动脉并存多个不稳定斑块[5],其导致患者急性期死亡和再发缺血事件风险升高[6]。

2 他汀类药物在ACS治疗中的意义他汀类药物应用在ACS二级预防的综合干预研究中积累了大量循证医学证据,除了具有良好的调脂作用之外,还可以起到抗氧化、抑制炎性反应、稳定动脉粥样斑块、改善血管内皮功能、抗血小板聚集和抑制血栓形成等多重效果,其中抗炎作用十分显著,使心血管不良事件显著减少,复发缺血事件发生率下降,早期死亡率降低,已成为抗动脉粥样硬化的基石类药物[7]。

ACS他汀治疗的时机与方案(全文)他汀类药物泛指羟甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶抑制剂,于1973年由第一三共制药有限公司首先研发问世,至上世纪90年代以来,他汀在防治冠心病和抗动脉粥样硬化方面取得的成绩奠定了其在心血管疾病治疗中的重要地位。

澳大利亚著名心血管疾病专家Leon Simons 教授曾高度评价:“他汀之于心血管疾病的意义堪比青霉素之于感染性疾病。

”心血管疾病他汀治疗的使用剂量一直是热门讨论话题,以4S为代表5项里程碑意义的他汀试验中,所采取的均为中等强度剂量他汀(与辛伐他汀20-40 mg/d对等的剂量)。

随后,经典的TNT、PROVE-IT、IDEAL 和A to Z四项试验中使用了不同剂量的他汀。

TNT试验采用了阿托伐他汀的两个剂量(80mg/d与10mg/d);PROVE-IT试验采用了阿托伐他汀80mg/d和普伐他汀40mg/d二、ACS他汀强化治疗(一)强化概念的提和ACS他汀强化治疗方案根据2004年ATPIII更新的观点:所谓的他汀强化治疗是指高危患者LDL-C小于100mg/dl,达标治疗而言,其LDL-C小与70mg/dl也是合理的,或者说有更多获益谓之强化。

显然,他汀的强化治疗是指LDL-C目标值的强化。

目前,有关冠心病他汀治疗和血脂异常管理的新的欧美指南均提出:冠心病,动脉粥样硬化源性的卒中和外周大动脉疾病为极高危,其LDL-C小于70mg/dl。

这就是强化降脂(胆固醇)。

而所谓的强化他汀是指大剂量他汀, 或剂量强化, 或LDL-C降低50%以上的他汀剂量。

中国《2014 急性冠状动脉综合征患者强化他汀治疗专家共识》中对ACS的他汀强化治疗的定义是大剂量和(或)大幅度降低低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoproteincholesterol,LDL-C)值的他汀治疗。

这一定义表明,ACS的他汀强化治疗包含他汀的剂量强化和LDL-C目标值的强化治疗。

瑞舒伐他汀短期强化治疗对急性冠状动脉综合征患者血脂、炎症因子及预后的影响李雅丹【摘要】目的探讨瑞舒伐他汀短期强化治疗对急性冠状动脉综合征患者血脂、炎症因子及预后的影响.方法选取2015年2月-2017年1月于该院接受治疗的急性冠状动脉综合征患者96例,将其随机分为两组,各48例.对照组接受常规剂量(10 mg/d)瑞舒伐他汀治疗,观察组接受强化剂量(20mg/d)瑞舒伐他汀治疗.对比两组血脂水平、炎症因子水平及预后情况.结果治疗后,两组血脂指标水平均改善,且观察组总胆固醇(TC)(2.42±0.28) mmol/L、三酰甘油(TG)(0.82±0.07) mmo/L、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)(0.83±0.08) mmol/L水平较对照组低,高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)(1.33±0.10) mmol/L水平较对照组高,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,两组血清炎症因子水平均下降,且观察组超敏C反应蛋白(hs-CRP)(2.92±0.43) mg/L、肿瘤坏死因子-α(TNF-α) (68.64±30.17) ng/L、白细胞介素-6(IL-6)(10.27±3.16) pg/L水平较对照组低,差异有统计学意义(P<0.05);观察组再发心绞痛发生率为4.17%,低于对照组的18.75%,差异有统计学意义(P<0.05).结论瑞舒伐他汀短期强化治疗急性冠状动脉综合征可较好调节患者血脂水平,缓解炎症反应,改善预后.【期刊名称】《中国医学工程》【年(卷),期】2018(026)009【总页数】3页(P85-87)【关键词】急性冠状动脉综合征;瑞舒伐他汀;血脂;炎症因子;预后【作者】李雅丹【作者单位】郑州市金水总医院内一科,河南郑州450000【正文语种】中文【中图分类】R541.4急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)属于临床常见疾病,主要由冠状动脉狭窄或闭塞导致的心肌缺血,其是导致冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)患者出现心血管事件的重要影响因素[1]。

适合中国人群长期服用、联合强化降脂治疗的他汀类药物我国居民心血管病死亡率持续上升,这与血脂异常患病率急速上升密不可分。

我国18岁以上人群血脂异常患病率自2002年的18.6%升至2012年的40.4%,高胆固醇血症所致死亡率从1990年的26/10万增至2017年的61/10万。

匹伐他汀兼顾疗效和安全性,适合中国人群长期服用2017年,欧洲动脉粥样硬化学会(EAS)共识指出,长期坚持降低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)治疗,获益更显著。

他汀需长期服用,故在他汀选择上需兼顾疗效和安全性。

匹伐他汀剂量虽小(2~4 mg),却能有效降低LDL-C达42%~47%,与阿托伐他汀20~40 mg降脂效果相当。

REAL-CAD纳入13 054例稳定性冠状动脉疾病(CAD)患者经1 mg/d匹伐他汀导入后1:1随机接受1 mg/d或4 mg/d匹伐他汀治疗,随访36~60个月,结果显示:与1 mg组相比,4 mg 组LDL-C降至更低(76.6mg/dl vs 91 mg/dl,P<0.001),且4 mg组主要终点事件(心血管事件死亡、非致死性心肌梗死、非致死性缺血性卒中、需紧急住院不稳定性心绞痛)发生率显著低于1 mg组(4.3% vs 5.4%,P=0.01;图2)。

其实,剂量是手段,LDL-C降低更多是获益实质。

他汀安全性与剂量密切相关,且新发糖尿病风险增加被认为是他汀“类效应”,但现有证据表明,匹伐他汀对血糖影响呈中性。

2016年欧洲药监局更新了匹伐他汀说明书指出,无确切证据表明其可增加新发糖尿病风险。

2017年一项糖耐量受损患者他汀类药物选择专家共识认为,匹伐他汀是糖尿病前期及糖尿病患者最安全的他汀选择。

强化他汀方案有量效瓶颈和安全隐患,中等强度匹伐他汀为基础的联合强化降脂策略是中国患者的可选方案研究表明,LDL-C每下降1 mmol/L,心血管事件发生率可降低21%,即LDL-C绝对降幅决定事件降幅。