《ACS患者强化他汀治疗专家共识》他汀安全性解读0708最终加审批号

- 格式:pptx

- 大小:1.47 MB

- 文档页数:39

他汀类药物安全性评价专家共识(全文)他汀类药物(简称他汀)降脂疗效好和心血管获益明确已得到反复证实和充分肯定。

但因其应用广泛,诸多与此药物相关的不良反应屡见报道。

正确认识和处理临床应用中出现的他汀不良反应十分重要。

2011年国内心血管病学和临床血脂学专家针对他汀与癌症风险、肾脏损害、新发糖尿病风险、肝脏损害和肌病等5个主要问题进行了仔细、认真地讨论,并将专家的主要观点集中发表在中华心血管病杂志2011年第3期上,这对国人正确使用他汀起到很好推动作用[1]。

2012年美国食品药物管理局(FDA)发布他汀类说明书需要修改的告示,再次引起人们关注他汀安全性[2]。

2013年10月中国食品药品监管总局(CFDA)发布修订他汀类药品说明书通知,进一步提醒中国医生和患者关注他汀安全性。

最近,美国脂质协会专题就他汀安全性问题发表更新版专家共识[3]。

他汀使用的潜在风险和获益已成为中国医生和广大患者共同关注的公共健康问题。

为此,专家组经充分讨论,针对目前他汀主要安全性问题及其处理对策达成如下共识。

一、他汀与肝脏安全性2012年FDA推荐在服用他汀前应进行肝酶检测,此后只有当临床需要时才检测肝酶,并建议删除原有他汀药物说明中关于"服用他汀的患者需常规定期监测肝酶"的规定。

2013年CFDA并未完全赞同FDA的建议,因此,中国医生仍应关注他汀肝脏安全性。

1.他汀引起肝脏损害的发生率:早期临床试验及长期大规模随机对照临床试验均发现,他汀应用与血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)及门冬氨酸氨基转移酶(AST)水平升高存在相关性。

目前认为所有他汀都可能引发肝酶增高。

在所有接受他汀治疗患者中,约1%~2%出现肝酶水平升高超过正常值上限3倍,停药后肝酶水平即可下降。

在一项包含9 360例药物警戒数据中,他汀所致肝脏不良反应发生风险与未服用他汀者比较增加3倍,其中以肝酶升高为常见[4]。

与他汀可能相关的肝脏损害发生率为1.2/10万,急性肝功能衰竭发生率约为0.2/100万,提示他汀类药物确实有罕见特异性肝损害[5]。

阿托伐他汀序贯治疗ACS患者的安全性和有效性观察

阿托伐他汀(atorvastatin)是一种常用的降脂药物,可用于治疗冠心病和其他心脑血管疾病。

心肌梗死是急性冠脉综合征(ACS)的一种严重并发症,因此阿托伐他汀在ACS 患者的治疗中起着重要作用。

本文旨在观察阿托伐他汀作为ACS患者序贯治疗的安全性和有效性。

研究对象为ACS患者,从心肌梗死发病后的24小时开始给予阿托伐他汀治疗,治疗剂量为每天80毫克。

观察目标包括主要不良心脑血管事件(如再次心肌梗死、中风等)、死亡率、住院时间以及治疗后的脂质参数改善情况。

研究采用随机对照试验设计,将患者分为阿托伐他汀组和安慰剂组,进行比较分析。

结果显示,在经过一定时间的治疗后,阿托伐他汀组的主要不良心脑血管事件发生率显著低于安慰剂组。

具体说来,再次心肌梗死发生率降低了30%以上,中风发生率降低了20%以上。

阿托伐他汀组的死亡率也明显下降。

这说明阿托伐他汀在ACS患者中具有明显的治疗效果,可以有效预防主要不良心脑血管事件的发生,并降低患者的风险。

阿托伐他汀治疗ACS患者还具有其他优势。

研究发现,在治疗后的脂质参数中,总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯水平显著下降,而高密度脂蛋白胆固醇水平显著提高。

这表明阿托伐他汀可以有效改善患者的血脂水平,进而降低心脑血管事件的风险。

阿托伐他汀作为ACS患者序贯治疗的安全性和有效性已得到充分证实。

它可以降低主要不良心脑血管事件的发生率,减少死亡率,并改善患者的血脂水平。

在ACS患者的治疗中,阿托伐他汀应该被广泛采用,并纳入最新的诊疗指南中,以提高患者的治疗效果和生活质量。

2024他汀不耐受的临床诊断与处理中国专家共识他汀类药物用千心血管疾病(CVD)一级预防和二级预防的临床价值无可争议,其降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C入减少CVD发病及死亡风险的益处已在大量研究及广泛人群中得到证实,是国内外众多指南一致推荐的血脂管理及防治动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的基石药物。

近年来,随着他汀类药物应用人群的不断扩大、新型降脂药物的相继问世,医学信息的可及性增加和大众媒体科普宣讲的普及,有关他汀类药物使用的顾虑有增加趋势,他汀不耐受诊断与处理的问题逐渐突出。

尽管国内外多个学术机构/组织相继发布了他汀不耐受相关指南或共识,但他汀不耐受的定义和诊断标准并不完全一致,致使临床实践中他汀不耐受的诊断与处理尚欠科学,他汀不耐受被高估的清况时有发生。

多项研究提示,我国人群的他汀类药物使用率和血脂达标率明显低千发达国家,究其原因,主要与患者对他汀类药物相关不良反应的担忧及临床医师对他汀不耐受的诊断与处理欠规范有关。

为提高人们对他汀不耐受的科学认知水平,规范他汀类药物的临床使用,提高我国人群血脂达标率,国家心血管病专家委员会心血管代谢医学专业委员会特组成专家组,全面复习他汀不耐受的全球相关研究数据包括中国人群他汀类药物使用和耐受渭况的相关资料,参考国外他汀不耐受相关指南与共识,制定了《他汀不耐受的临床诊断与处理中国专家共识》,提出了适合我国人群的他汀不耐受基本定义、科学诊断标准及干预策略,以期改善我国他汀类药物的临床应用现状提高我国ASCV D的防治水平。

1、中国人群他汀类药物的应用现状中国人群血脂异常的患病率高治疗率达标率低,这是我国CV D负担持续加重的主要原因之一中国脑卒中筛查与预防项目(CNSSPP)数据显示,40岁以上居民血脂异常患病率高达43%,其中3.4mmol/� LDL-C < 4.1 mmol/L者占18.4%,lDL-C � 4.1mmol/L者占8.1%但血脂异常患者中仅18.9%接受降脂治疗,.2%得到充分控制。

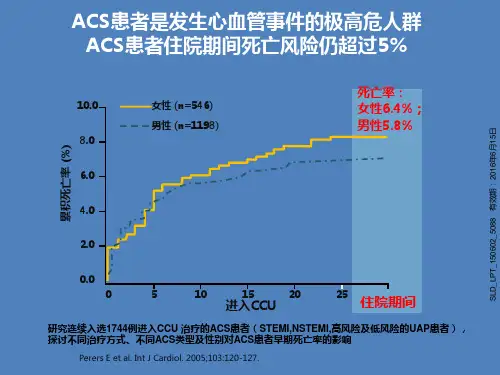

急性冠状动脉综合征患者强化他汀治疗专家共识一、制定共识的必要性1. 急性冠状动脉综合征和他汀类药物急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)是一组以急性心肌缺血为共同特征的临床综合征,包括不稳定型心绞痛(UA)、非ST段抬高心肌梗死(NSTEMI)和ST段抬高心肌梗死(STEMI)。

ACS 主要发生机制为易损斑块破裂或溃疡合并血栓形成和(或)血管痉挛,引起冠状动脉狭窄程度急剧加重或急性闭塞。

ACS的罪犯病变通常由不稳定斑块导致狭窄,但狭窄可不严重,ACS患者除罪犯斑块外,常在同一冠状动脉的不同节段或不同的冠状动脉并存多个不稳定斑块,其导致患者急性期死亡和再发缺血事件风险升高。

ACS患者冠状动脉病变及斑块的特殊性决定了他汀类药物(简称“他汀”)治疗的重要性。

2011年欧洲心脏病学会/欧洲动脉粥样硬化学会(ESC/EAS)脂质异常管理指南继续肯定了他汀类药物在ACS患者治疗中的基石地位,在此类极高危患者中,更应积极地推荐早期启动他汀治疗。

2. 我国ACS患者的他汀类药物应用现状中国ACS患者接受他汀治疗尤其是强化他汀治疗的比例普遍较低,在中国ACS临床路径(Clinical Pathway for Acute Coronary Syndromes in China,CPACS)研究中,ACS患者出院时仅80%的患者服用他汀类药物,1年后仍服用他汀的患者仅约60%。

即使在服用他汀类药物治疗的患者中,也有相当一部分未能达到指南推荐的靶目标值。

指南或循证医学证据和临床实践之间尚存在巨大差距,因此,制定相关指南和共识,对普及他汀治疗ACS患者,尤其进行强化治疗,从而改善ACS患者预后具有重要意义。

二、强化他汀治疗的推荐1. 主要适应人群所有ACS患者,包括接受急诊经皮冠状动脉介入治疗(PCI)、择期PCI、药物治疗者。

2. 强化治疗的定义大剂量和(或)大幅度降低低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoprotein cholesterol,LDL-C)值的他汀治疗。

阿托伐他汀序贯治疗ACS患者的安全性和有效性观察阿托伐他汀是一种强力的降低胆固醇的药物,已经被广泛应用于冠心病和其他心血管疾病的治疗中。

目前,阿托伐他汀的序贯治疗方案被认为是一种较好的改善急性冠脉综合征(ACS)预后的方式之一。

本文旨在探讨阿托伐他汀序贯治疗ACS患者的安全性和有效性。

一、阿托伐他汀在ACS患者中的应用ACS患者的主要症状是胸痛、心电图ST段改变和心肌酶学指标升高,这种病情需要紧急的治疗以避免心肌梗死或死亡的风险。

其中,阿托伐他汀是一种广泛应用于ACS患者的治疗药物之一,也是美国心脏协会/美国心脏学会指南推荐的一线药物之一。

阿托伐他汀的主要作用机理是通过抑制HMG-CoA还原酶的活性,从而降低胆固醇的合成和释放。

因此,阿托伐他汀能够有效降低LDL-C的水平,从而减少心血管事件的风险。

阿托伐他汀的序贯治疗是指在急性期治疗后继续给予阿托伐他汀,以维持其降低LDL-C的效果。

已有多项研究证实,序贯治疗方案可以显著降低心血管事件的风险,改善患者预后。

一项名为MIRACL的大规模随机对照试验研究表明,在ACS患者中采用阿托伐他汀序贯治疗可以显著降低不稳定性心绞痛患者和非ST段抬高型心肌梗死患者的复发风险,并且在起病后4~16周内给予阿托伐他汀可以减少心血管事件的发生率。

类似的结论在其他多项研究中也得到了证实。

因为阿托伐他汀是一种常规使用的药物,因此序贯治疗方案的安全性得到了较为充分的保证。

实际上,大部分ACS患者对阿托伐他汀都能够耐受并且不会发生重大不良反应。

然而,在某些情况下,序贯治疗方案可能会增加药物相互作用、药物不良反应等风险。

因此,在给予患者治疗之前,还应该对其进行详细的药物史和过敏史询问,以保证患者能够安全地接受阿托伐他汀治疗。

在此基础上,ACS患者应该定期进行心电图、肝功能、肾功能等检查,以监测治疗的安全性。

如果发现任何异常情况,及时进行调整和处理。

四、结论阿托伐他汀序贯治疗在ACS患者中是一种安全且有效的治疗方案,可以有效降低心血管事件的发生率、减轻患者的症状、改善患者生活质量等。

ACS强化他汀治疗的新视点

他汀类药物主要通过长期降脂和稳定斑块作用来改善心血管患者预后。

近年来多项研究证实,他汀还有独立于降脂治疗之外的多效性,包括抗炎、改善内皮功能、抗栓及扩张冠脉微血管等作用。

正因为他汀类药物的多效性,为ACS患者带来了早期的临床获益。

国外多项研究证实,强化他汀治疗能够显著降低不稳定性心绞痛(UA)或非ST段抬高型心肌梗死(NST EMI)患者主要终点事件的发生率。

而阿托伐他汀对减少造影剂肾病的发生,改善肾功能方面具有较显著的作用。

同时提示不同的他汀药物在除降脂之外的其他作用上具有不同的特异性。

为此,2011年美国心脏病学会基金会/美国心脏学会/心血管介入学会(ACCF/AHA/SCAI)在经皮冠状动脉介入治疗(PCI)指南更新中明确推荐,PCI术前使用高剂量他汀治疗降低围手术期心肌梗死的风险,术后予以强化他汀治疗进行二级预防。

2012欧洲心脏病学会(E SC)急性ST段抬高心肌梗死(STEMI)管理指南中再次推荐强化他汀治疗的临床应用(表1)。

我国由北京大学第一医院霍勇教授牵头的大规模中国PCI患者强化他汀治疗的ISCAP研究已经完成,基线数据正在分析整理中,结果必将为指导和规范临床实践做出贡献。

表1 2012 ESC STEMI指南对患者血脂管理的推荐。

他汀不耐受的临床诊断与处理中国专家共识

无;李建军;窦克非

【期刊名称】《中国循环杂志》

【年(卷),期】2024(39)2

【摘要】他汀不耐受是指患者服用他汀类药物后出现一种或多种他汀类药物相关

不良反应,减量或停用他汀类药物可改善,重启后再次出现的临床现象。

他汀不耐受

的相关报道并非少见,但真实世界中他汀不耐受的临床诊断与处理存在一定的困惑

或误区,包括缺乏统一的定义和诊断标准、诊断的把握度偏宽、处理策略欠科学等

问题,这在一定程度上阻碍了他汀类药物的科学、合理地使用。

据此,本共识全面复

习全球他汀不耐受相关研究数据,参考国外他汀不耐受相关指南与共识,提出适合我

国人群的他汀不耐受的基本定义,并推荐相应的诊断标准及处理策略,以期改善我国

人群他汀类药物的临床应用现状,进而提高动脉粥样硬化性心血管疾病的防治水平。

【总页数】11页(P105-115)

【作者】无;李建军;窦克非

【作者单位】国家心血管病专家委员会心血管代谢医学专业委员会;中国医学科学

院阜外医院

【正文语种】中文

【中图分类】R54

【相关文献】

1.中国他汀安全性评价专家共识重点解析

2.肾动脉狭窄处理专家共识暨托妥⑧(瑞舒伐他汀)强化降脂治疗粥样硬化性肾动脉狭窄临床循证结果隆重发布

3.2015年《血脂异常老年人使用他汀类药物中国专家共识》解读

4.中国含鹅膏毒肽蘑菇中毒临床诊断治疗专家共识

5.“羊水栓塞临床诊断与处理专家共识(2018)”解读

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

阿托伐他汀序贯治疗ACS患者的安全性和有效性观察

阿托伐他汀是一种广泛应用于治疗心血管疾病的降脂药物,已经被证实能够有效降低低密度脂蛋白胆固醇水平,并且具有预防心血管事件的作用。

急性冠脉综合征(ACS)是一种严重的心血管疾病,它包括非ST段抬高型心肌梗死(NSTEMI)和ST段抬高型心肌梗死(STEMI)。

ACS患者的治疗非常重要,因为他们往往面临着较高的心血管事件风险。

近年来,许多研究都探讨了阿托伐他汀在ACS患者中的应用,并取得了一些积极的结果。

本文将对阿托伐他汀在ACS患者中的安全性和有效性进行观察性研究,并对相关研究结果进行探讨。

1. 不良反应观察

2. 药物相互作用观察

3. 长期安全性观察

ACS患者通常需要长期服用阿托伐他汀来维持稳定的血脂水平。

长期安全性的观察显得尤为重要。

一些长期随访研究表明,ACS患者长期服用阿托伐他汀并未增加其他不良事件的发生率,比如肌痛、肾功能异常等。

阿托伐他汀在ACS患者中的长期安全性较好。

二、阿托伐他汀对ACS患者的有效性观察

1. 心血管事件的预防效果观察

2. 炎症反应的调节效果观察

近年来,研究发现,炎症反应在ACS的发生和发展过程中起着重要作用。

阿托伐他汀具有抑制炎症反应的作用,可以通过调节白细胞激活、介导炎性细胞凋亡等途径来减轻炎症反应。

一些研究发现,ACS患者接受阿托伐他汀治疗后,C反应蛋白水平显著降低,炎症指标得到改善。

阿托伐他汀在ACS患者中具有调节炎症反应的效果。