巨淋巴结增生症

- 格式:ppt

- 大小:1.80 MB

- 文档页数:28

巨淋巴结增生症的多层螺旋CT表现【摘要】目的探讨巨淋巴结增生症cd的ct表现特点。

方法回顾性分析经手术或活检病理证实的7例cd患者资料,并将ct表现与病理进行对照,分析其ct表现特点。

结果局限型5例,包括胸部2例、腹膜后3例,弥漫型2例。

局限型cd病理分型均为透明血管型,ct表现为软组织密度肿块,内部可见斑点状、分叉状钙化及灶状或条状低密度区,增强后肿块中度至明显强化。

2例肿瘤周围见丰富的血管影。

弥漫型病理分型均为浆细胞型,表现多发淋巴结肿大,密度均匀,增强后轻度强化。

结论局限型cd的ct表现具有一定的特征性,尤其是肿瘤内部的钙化及增强ct表现具有重要诊断价值;弥漫型cd的ct表现缺乏特征性。

【关键词】巨淋巴结增生;体层摄影术;x线计算机doi:10.3969/j.issn.1004-7484(s).2013.08.260 文章编号:1004-7484(2013)-08-4327-02巨淋巴结增生症又名castleman病,是一种少见且原因不明的良性淋巴结增生性疾病,由castleman等于1954年首先报道而得名。

1 资料与方法1.1 一般资料本院经手术后病理证实的7例cd患者资料,男2例,女5例;年龄22-65岁,平均37.5岁。

5例经体检发现,无明显症状;2例出现乏力、颈部淋巴结肿大,无肿瘤相关症状。

6例接受手术治疗,1例行颈部淋巴结活检。

1.2 方法采用西门子64层螺旋ct扫描仪,取仰卧位,扫描范围根据扫描要求确定。

扫描参数120kv,20-160mas,层厚间隔7mm。

增强扫描使用高压注射器肘静脉团注对比剂优维显300,行动脉期和延迟期双期扫描。

2 结果2.1 临床分型及病理分型2.1.1 局限型cd 5例局限型cd,3例位于纵隔、肺门区,2例位于腹膜后。

1例术中于主病灶周围发现3个直径6cm。

肿瘤内部密度多数较均匀,部分内部伴有钙化,呈斑点状、条状、分叉状,2例内部可见小条状低密度影,腹膜后肿块周围间隙内可见索条影或絮状密度增高影。

外科治疗胸内巨淋巴结增生症10例【摘要】目的:回顾分析胸内巨淋巴结增生症(castleman’s disease,cd)的病理特点、诊断及外科治疗方法。

方法:分析2006-2011年收治的10例胸内cd患者,局限型9例,多中心型1例,均行手术治疗。

结果:术中存在出血、低血压等并发症,全组病例术后随访12个月-60个月,术后无再发原始症状,1例术后3月发现颈部腋下复发cd,经放射治疗一次后无复发,余9例预后良好。

结论:cd的确诊依靠病理活检,ct对于术前诊断有积极意义。

胸内局限型cd经彻底手术治疗可获痊愈,术中存在发生各种并发症可能;少部分胸内多中心型cd手术治疗效果尚可,大部分因伴发其他脏器功能障碍预后不佳。

【关键词】巨淋巴结增生症;诊断;外科治疗【中图分类号】r655 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2013)01-0363-02巨淋巴结增生症(castleman’s disease,cd),又称血管滤泡性淋巴组织增生,于1956年由castleman b. 等报道并命名,是一种临床少见的,以无痛性淋巴结瘤样增生为主要表现方式的病变[1]。

临床cd可分为局灶型及多中心型两种,组织学分型以透明血管型、浆细胞型及混合型为主。

cd可发生于全身淋巴组织的任何部位,胸内cd,尤其是纵隔cd是临床最常见类型之一。

浙江大学医学院附属第一医院胸外科2006年-2011年共收治胸内cd10例,其中左肺叶间裂cd1例,纵隔cd9例,均行手术治疗。

现就其临床治疗及疗效结合文献报道做分析讨论。

1 对象与方法1.1 一般资料10例发病年龄20-48(36.2±10.45)岁。

包括局灶型9例,多中心型1例。

术前均行胸部ct、肺功能、纤支镜、肿瘤标志物等检查。

1.2 临床表现活动后咳嗽胸闷1例,反复胸水1例,乏力余3例均为体检发现。

1.3 辅助检查胸部计算机断层扫描(computerized tomography,ct)提示左肺下叶肺门区肿块1例,右后纵隔肿块3例,右前纵隔肿块1例。

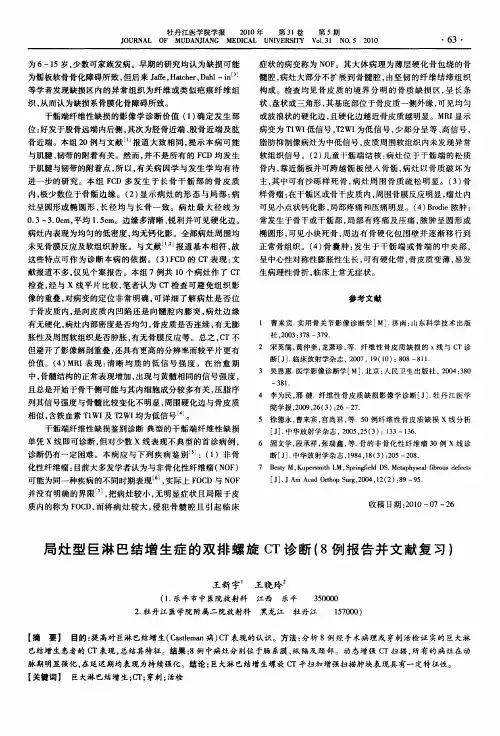

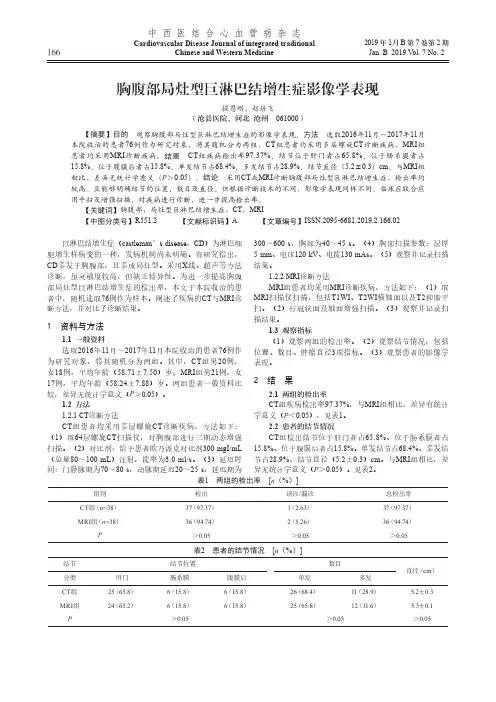

166中西医结合心血管病杂志Cardiovascular Disease Journal of integrated traditionalChinese and Western Medicine2019 年 1月 B 第 7 卷第 2 期Jan. B 2019 V ol. 7 No. 2胸腹部局灶型巨淋巴结增生症影像学表现提恩刚,赵培飞(沧县医院,河北沧州 061000)【摘要】目的 观察胸腹部局灶型巨淋巴结增生症的影像学表现。

方法 选取2016年11月~2017年11月本院收治的患者76例作为研究对象,将其随机分为两组,CT组患者均采用多层螺旋CT诊断疾病,MRI组患者均采用MRI诊断疾病。

结果 CT组疾病检出率97.37%、结节位于肝门者占65.8%、位于肠系膜者占15.8%、位于腹膜后者占15.8%。

单发结节占68.4%、多发结节占28.9%、结节直径(5.2±0.3)cm。

与MRI组相比,差异无统计学意义(P>0.05)。

结论 采用CT或MRI诊断胸腹部局灶型巨淋巴结增生症,检出率均较高。

且能够明确结节的位置、数目及直径。

但根据诊断技术的不同,影像学表现同样不同。

临床应联合应用平扫及增强扫描,对疾病进行诊断,进一步提高检出率。

【关键词】胸腹部;局灶型巨淋巴结增生症;CT;MRI【中图分类号】R551.2 【文献标识码】A 【文章编号】ISSN.2095-6681.2019.2.166.02巨淋巴结增生症(castleman’s disease,CD)为淋巴细胞增生样病变的一种,发病机制尚未明确。

有研究指出,CD多发于胸腹部,且多成局灶型。

采用X线、超声等方法诊断,虽灵敏度较高,但缺乏特异性。

为进一步提高胸腹部局灶型巨淋巴结增生症的检出率,本文于本院收治的患者中,随机选取76例作为样本。

阐述了疾病的CT与MRI诊断方法,并对比了诊断结果。

1资料与方法1.1 一般资料选取2016年11月~2017年11月本院收治的患者76例作为研究对象,将其随机分为两组。

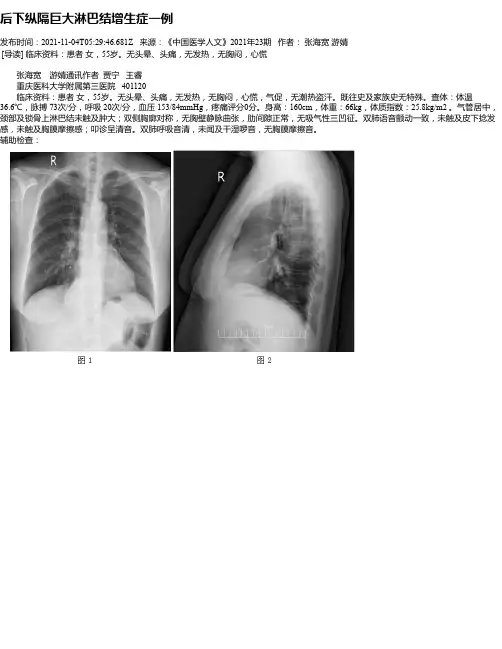

后下纵隔巨大淋巴结增生症一例发布时间:2021-11-04T05:29:46.681Z 来源:《中国医学人文》2021年23期作者:张海宽游婧[导读] 临床资料:患者女,55岁。

无头晕、头痛,无发热,无胸闷,心慌张海宽游婧通讯作者贾宁王睿重庆医科大学附属第三医院 401120 临床资料:患者女,55岁。

无头晕、头痛,无发热,无胸闷,心慌,气促,无潮热盗汗。

既往史及家族史无特殊。

查体:体温36.6℃,脉搏 73次/分,呼吸 20次/分,血压 153/84mmHg,疼痛评分0分。

身高:160cm,体重:66kg,体质指数:25.8kg/m2 。

气管居中,颈部及锁骨上淋巴结未触及肿大;双侧胸廓对称,无胸壁静脉曲张,肋间隙正常,无吸气性三凹征。

双肺语音颤动一致,未触及皮下捻发感,未触及胸膜摩擦感;叩诊呈清音。

双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,无胸膜摩擦音。

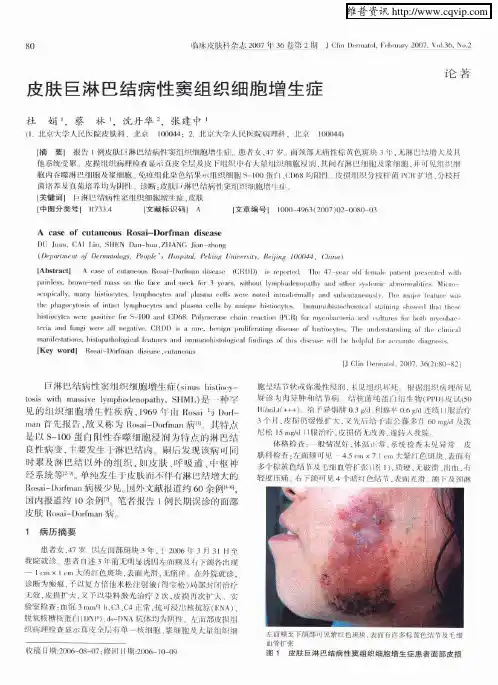

辅助检查:胸部DR示:胸腹交界区后下纵隔圆形软组织密度肿块影,直径约9.0cm,边界清晰,考虑占位性病变可能大,如图1、2所示。

图4腹部B超示:近第二肝门后方、腹主动脉右侧探及一混合回声团块,以高回声的脂肪为主,大小约11.4cm×6.2cm,形态尚规则,边界尚清,其内可见一范围约4.7cm×2.9cm的低回声区,内可见数个斑片状强回声,后伴声影,CDFI:其内未见明显血流信号显示,考虑:近第二肝门后方、腹主动脉右侧混合回声团块,其来源及性质待定,如图3、4所示。

图5. 图6胸部、上腹部CT平扫+增强示:后下纵隔可见团块样混杂密度影,最大截面约8.1cm×4.1cm,大部分以脂肪密度为主,其内可见团块样实性密度影,大小约4.4cm×3.0cm,其内伴多发钙化灶,平扫期CT值约37Hu,增强后实性成分明显强化。

结论:后纵隔占位,考虑肿瘤性病变,脂肪肉瘤?畸胎瘤?如图5、6所示。

手术记录:入住胸外科后完善相关检查,行“胸腔镜辅助下后纵隔肿瘤切除术”,术中可见后纵隔近膈肌处巨大肿块,与膈肌、脊柱致密粘连,触及肿瘤质地较硬,活动度差,发现肿瘤根部与后胸壁致密粘连,不易分离,且腹腔镜操作困难,故中转开胸,以便充分暴露术野,而后使用电刀逐渐剥离后完整切除后纵隔肿瘤,期间见多处滋养血管渗血,充分止血后于第4肋间切口处放置10mm皱襞管一根,常规关胸,手术顺利无意外。

特殊纵隔占位性病变(巨淋巴结增生症)的影像学征象目的明确纵隔占位部位起源在普通X线检查时征象及参照CT、MRI的影像学改变,明确诊断。

方法回顾分析10例疑似中纵隔内占位。

病变X线特征,经过Ct及MRI扫描后改变。

结合发病部位,病灶边界。

结果最后结合病理检查。

中纵隔内占位X线显示较差,结合Ct及MRI特殊位置占位及边界和其他直接及间接征象。

结合增强扫描后,对比与其它纵隔内疾病差异进行比较。

标签:纵隔内;占位;计算机体层成像常规纵隔内在影像学中分区中按其胸骨,血管,气管食管及脊柱特殊解剖環境分3分法,6分法及9分法。

以9分法较为规范,完整。

前纵隔病变中以胸腺/甲状腺区肿瘤及畸胎样肿瘤较为常见。

中纵隔以气管/血管类肿瘤,囊肿及淋巴类肿瘤较为常见。

后纵隔则以神经源性肿瘤较为多见。

然后根据占位的影像学特征性改变诊断而诊断病变。

本文以本院收集几例特殊不典型平片疑似纵隔或肺内病变。

结合CT及MRI影像学改变与常规纵隔内占位征象有所区别。

最终结合临床,影像学征象及病理检查,逐一排除常规及常见疾病。

1设备及检测方法1.1美国GEDR,选择胸部正侧位观察必要时行选择行食道吞钡。

1.2美国GE64排CT 胸部CT平扫,观察纵隔窗(窗宽:400 Hu,窗位:30~50Hu,FOV:180 MM 及肺窗:(窗宽:1000~2000HU,窗位:-600~-800Hu)。

选择性增强扫描。

1.3美国GEMRI(1.5T)常规FSET1WI/T2WI,对比剂灌注增强Gd-DTPA 矢状位及冠状位。

2临床资料患者10例,其中2例位平片显示为右上纵隔增宽,边缘呈分叶状改变。

结合CT及病理检查诊断为纵隔型肺癌。

2例为肺内巨大占位,与纵隔呈广基底连接。

其中1例边缘可见弧形钙化,另1例占位内可见不规则团状钙化,结合CT。

MRI观察符合畸胎样肿瘤。

特殊6例,为右肺门类圆形肿块样阴影,边缘光整。

经过CT协助观察系3例系淋巴结增生症,1例为支气管囊肿并出血,另1例为淋巴结转移。

16.Castleman 病概述Castleman 病(Castleman disease,CD)又称巨大淋巴结病或血管滤泡性淋巴结增生症。

是一种较为少见的淋巴增生性疾病。

1956 年由Benjamin Castleman 首次报道。

临床上根据肿大淋巴结分布和器官受累的情况不同,可将CD 分为单中心。

前者往往仅累及型(unicentric CD,UCD)和多中心型(multicentric CD,MCD)单个淋巴结区域,相关症状较轻,外科治疗效果良好;后者则累及多个淋巴结区域,有较为明显的全身症状,预后较差。

病因和流行病学CD 较为公认的发病机制主要包括细胞因子白细胞介素-6(IL-6)、人类疱疹病毒-8(HHV-8)以及人类免疫缺陷病毒(HIV)感染。

HHV-8 又称卡波西肉瘤疱疹病毒,最早发现于合并有人类免疫缺陷病毒(HIV)感染的卡波西肉瘤患者(对肉瘤组织标本进行测序时发现非人类基因组序列,经对比提示与疱疹病毒存在同源性)。

早期的研究人员由于观察到卡波西肉瘤与MCD 的临床相关性,从而深入研究并发现了HHV-8 与HIV 感染以及与CD 的密切关系。

HIV 感染人群的CD 发病率较高,HIV 阳性CD 患者常同时合并HHV-8 感染:一项研究发现,在14 例合并HIV 感染的MCD 患者淋巴结标本中,均检出了HHV-8 的基因序列;而在17 例未合并HIV 感染的MCD 患者中,亦有相当比例(7/17)检出了HHV-8 的基因序列。

其他可能的机制还包括系统性炎症性疾病、除白介素-6 之外的其他细胞因子、除HHV-8 外的其他病毒感染(如Epstein-Barr 病毒等)。

CD 的发病率仅约0.2/10 000,美国每年新增病例约5600 例。

中国暂无明确的发病率数据,若以美国发病率数据推测,估计每年新增病例20 000~30 000 例。

UCD 发病率相对较高,常发生于20~30 岁人群,男女发病率近似;MCD 的发病率相对较低,常发生于40~60 岁人群,男性略多。

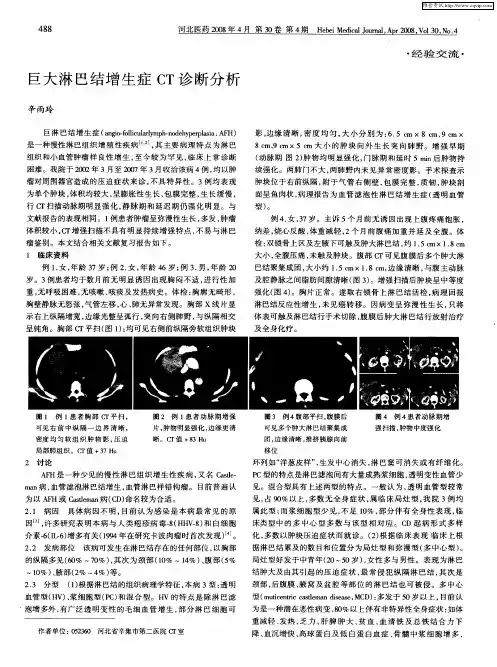

巨淋巴细胞增生症胸腹部CT诊断与分析目的通过研究巨淋巴细胞增生症胸腹部CT表现,提高诊断胸腹部巨淋巴细胞增生症的能力,提高对胸腹部巨淋巴细胞增生症CT表现的认知。

方法通过回顾经过手术病理证实的castleman病的21例CT表现,分析患者的胸腹部CT表现,总结CT表现进行分析。

结果病变位于胸部为15例,有3例被其他医院误诊为胸腺瘤;病变位于胰头后方1例,其CT诊断为嗜铬细胞瘤或副神经节瘤可能;病变位于腹膜后盆腔区内1例,其他医院诊断为血管平滑肌瘤;病变位于腹膜后肾门区1例,其CT诊断为嗜铬细胞瘤。

结论巨大淋巴细胞增生症的胸腹部诊断误诊率较高,CT诊断增强扫描病变强化较为明显,病变强化强度差不多痛胸腹部的主动脉保持同步。

标签:巨大淋巴结增生症;胸腹部CT;CT诊断;淋巴结增生症巨淋巴细胞增生症又称为血管滤泡淋巴结增生、Castleman病(Castleman′s disease),是一种较为少见的疾病。

巨淋巴细胞增生症的病因尚未明确,患者一般无较为明显的症状,属于血管滤泡性淋巴组织增生,是较为罕见的异源性淋巴组织增生疾病[1]。

巨淋巴细胞增生症与其他肿瘤不容易区别,一般好发于腹膜后或纵隔后区域内,正确诊断率较低。

通过对患者的胸腹部CT表现进行分析,可以提供诊断的准确度,有利于提高治愈效果。

1临床资料统计分析2003年5月~2008年7月收治的疑似病患21例。

患者不具有特异性,基本上都是肿瘤对周围的器官造成压迫等症状而前来就诊的。

其中有14例患者为单个肿块,肿块呈膨胀性进行生长,体积较大,生长较为缓慢,肿块包膜完整。

CT扫描动脉期强化较为明显,延迟期和静脉期强化明显。

有3例患者的肿瘤为多发,呈弥漫性生长,体积较小,CT增强扫描结果表明,不具有明显的持续增强特点,无法准确痛淋巴瘤进行鉴别。

2讨论2.1巨大淋巴结增生症的分型及CT表现2.1.1巨大淋巴结增生症的分型巨大淋巴结增生症是是一种良性淋巴结增生,一般常发部位为胸腔区域,其中约有60%~70%为局限性巨淋巴结增生症。