纵隔巨大淋巴结增生症1例并相关文献复习

- 格式:pdf

- 大小:291.30 KB

- 文档页数:2

2024年巨大淋巴结增生症1例病例简介患者男性,45岁,因颈部无痛性肿块就诊。

查体见颈部一巨大肿块,质硬,活动度差,无压痛。

患者自诉近期无发热、盗汗、体重下降等全身症状,既往体健,无慢性感染病史,家族中无类似疾病患者。

初步怀疑为颈部巨大淋巴结增生症,为进一步明确诊断和治疗,进行了以下检查。

影像学检查颈部CT扫描显示,肿块位于颈部深层,呈稍长T2信号,增强扫描呈明显不均匀强化。

MRI检查进一步证实了肿块的存在,并显示肿块与周围组织的界限尚清。

综合影像学检查,初步判断肿块为实质性占位性病变,考虑为淋巴结增生症。

组织病理学检查为明确诊断,进行了肿块穿刺活检。

镜下观察见淋巴结结构紊乱,生发中心扩大,副皮质区增生明显。

免疫组化染色显示CD20、CD21阳性,Ki-67增殖指数较高。

根据病理学特征,诊断为巨大淋巴结增生症。

诊断与鉴别诊断结合患者临床表现、影像学检查和病理学检查,诊断为巨大淋巴结增生症。

在鉴别诊断上,需与颈部其他实质性占位性病变如淋巴瘤、转移癌等进行鉴别。

淋巴瘤多伴有全身症状,如发热、盗汗、体重下降等,而本例患者无相关症状。

转移癌多有原发肿瘤病史,且肿块质地较软,与周围组织界限不清。

因此,根据患者的临床表现和检查结果,可排除淋巴瘤和转移癌的可能性。

治疗与预后针对巨大淋巴结增生症的治疗,主要采用手术切除肿块的方法。

本例患者接受了颈部肿块切除术,术后恢复良好,无并发症发生。

随访观察显示,肿块无复发迹象,患者生活质量得到明显改善。

预后方面,巨大淋巴结增生症属于良性病变,手术切除后一般预后良好,但需注意定期复查,以监测肿块是否复发。

讨论与总结巨大淋巴结增生症是一种较为罕见的淋巴结良性病变,临床上易与淋巴瘤、转移癌等恶性病变混淆。

因此,在诊断过程中需结合患者的临床表现、影像学检查和病理学检查进行综合分析,以确保诊断的准确性。

在治疗方面,手术切除是主要的治疗方法,预后一般良好。

然而,由于巨大淋巴结增生症具有一定的复发风险,因此术后需定期复查,及时发现并处理可能的复发情况。

纵隔巨大淋巴结增生1例报告

徐定元

【期刊名称】《世界今日医学杂志》

【年(卷),期】2000(001)002

【摘要】1 病例报告。

女,56yr。

因上腹饱胀隐痛1wk,于1996-12-22来院作

上消化道钡餐透视检查时,发现右上肺野肿块影。

追问病史:患者自觉胸闷3mo,无明显其他症状。

检体:一般情况尚可,锁骨上未触及肿大淋巴结,实验室检查和B超腹部检查均未见异常;胸部X线片见图1、2,X线拟诊为胸内纵隔肿瘤。

患

者转至苏州某医院胸外科手术治疗,打开胸腔,发现右纵隔内巨大肿物,约

5cm×9cm,与周围组织无粘连,行肿物切除病理活检诊断为巨大良性淋巴结增生。

【总页数】1页(P190)

【作者】徐定元

【作者单位】江苏省昆山市石牌医院215312

【正文语种】中文

【中图分类】R734

【相关文献】

1.纵隔巨大淋巴结增生症CT和MRI表现(附2例报告) [J], 白林;范占明;曾庆玉;班润义;刘钟生

2.纵隔巨大淋巴结增生的探讨与分析 [J], 王亚芹

3.纵隔巨大淋巴结增生症一例报告 [J], 胡铁群

4.纵隔巨大淋巴结增生的CT诊断(附四例报告) [J], 彰俊杰;时高峰;李彩英;袁丽

凤

5.纵隔巨大淋巴结增生症一例报告 [J], 王天保;臧家欣;郭成

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

后纵隔血管滤泡性淋巴结增生症1例并文献复习作者:叶敬霆李文辉曹乾乾来源:《中国医药导报》2017年第24期[摘要] 血管滤泡性淋巴结增生症,又称Castleman's Disease(CD)、巨淋巴结增生症,是一种罕见的原因不明的慢性淋巴组织增生性疾病,主要以慢性渐进性淋巴结肿大为特征。

该病误诊率较高,确诊有赖于病理检查。

本例为1例46岁男性患者,因体检发现后纵膈占位1年入院,初诊为“后纵隔肿瘤;畸胎瘤?”,拟行胸腔镜辅助下纵隔肿瘤切除术,术中切除困难,出血量多,中转开胸后成功切除肿块。

术后病理提示血管滤泡性淋巴结增生症,透明血管型,随访10个月未见复发证据。

该病例手术效果虽满意,但如术前即可明确诊断并了解肿瘤特性,可减少术中对患者造成的损害,遂复习相关文献并进行分析、总结。

[关键词] 血管滤泡性淋巴结增生症;巨淋巴结增生症;后纵隔肿瘤;免疫组织化学[中图分类号] R55 [文献标识码] A [文章编号] 1673-7210(2017)08(c)-0189-04[Abstract] Vascular follicular lymphadenopathy, also known as Castleman 's Disease (CD), giant lymph node hyperplasia, it is a rare cause of chronic lymphoproliferative dysplasia, mainly characterized by chronic progressive lymphadenopathy. The disease misdiagnosis rate is higher, the diagnosis depends on pathological examination. The case is a 46-year-old male patients, due to physical examination found mediastinal lumps a year, newly diagnosed as "posterior mediastinal tumor; teratoma?", intended thoracoscopic assisted mediastinal tumor resection. Because the surgery is difficult to remove lumps, bleeding more, the surgery decided to thoracotomy and successful removal of the mass. Postoperative pathology of vascular follicular lymphadenopathy, hyaline type, follow-up 10 months no recurrence of evidence. Although the operation of the case is satisfactory, but if the diagnosis can be clear before surgery and understand the characteristics of the tumor can reduce the damage caused by patients during surgery, so we review the relevant literature, analysis,and have a summary.[Key words] Castleman's disease; Giant lymph node hyperplasia; Posterior mediastinal neoplasms; Immunohistochemistry血管滤泡性淋巴结增生症(CD)是一种罕见的原因不明的慢性淋巴组织增生性疾病,以慢性渐进性淋巴结肿大为特征。

纵隔淋巴结结核一例误诊分析赵红玲;程多智【摘要】目的探讨纵隔淋巴结结核的临床特征及误诊原因,提高该病的诊治水平.方法对我院收治并确诊为纵隔淋巴结结核1例的临床资料进行回顾性分析并复习相关文献.结果患者因间断发热,食欲缺乏,伴咳嗽及双下肢膝、踝关节疼痛、乏力15 d入院.当地医院诊断为上呼吸道感染,予相应治疗无效入我院.入院后多次查血红细胞沉降率均明显增快,结核抗体阴性,结核菌素纯蛋白衍生物试验弱阳性.全身PET-CT显像示:纵隔及双肺门多发增大淋巴结,部分融合,代谢异常增高;腹膜后淋巴结增大且代谢异常增高,考虑恶性肿瘤,淋巴瘤可能性大,不排除结核可能.予抗感染、试验性抗结核等治疗1周后体温恢复正常,2周后复查血红细胞沉降率下降、肝肾功能正常,患者出院继续抗结核治疗.6个月后复诊血红细胞沉降率恢复正常,临床症状完全消失,确诊不典型纵隔淋巴结结核.1年后复查增强CT示纵隔淋巴结完全正常钙化,患者康复.结论纵隔淋巴结结核临床少见,易误诊.临床上对纵隔区域发现的难定性增大淋巴结,应及时行纵隔镜活检以尽早明确诊断并治疗.【期刊名称】《临床误诊误治》【年(卷),期】2013(026)003【总页数】2页(P1-2)【关键词】结核,纵隔;误诊;呼吸道感染【作者】赵红玲;程多智【作者单位】442000湖北十堰,湖北医药学院附属太和医院检验部【正文语种】中文【中图分类】R522结核病是临床常见病、多发病,近年无症状活动性肺结核、成人原发性肺结核和老年肺结核发病率呈明显上升趋势[1]。

部分结核病影像学表现多样,临床诊断难度较大,易误诊误治[2]。

我院近期收治并误诊不典型纵隔淋巴结结核1 例,现将其诊治过程分析报告如下。

1 病例资料女,48 岁。

因间断发热,食欲缺乏,伴咳嗽及双下肢膝、踝关节疼痛、乏力15 d 入院。

15 d 前患者无明显诱因出现间断发热,体温波动在38.4℃左右,午后明显,不能自行退热,发热前无畏寒、寒战,食欲缺乏,伴咳嗽,咳嗽剧烈时胸痛,可放射至左侧肩背部,活动后咳嗽加剧,无咳痰、咯血,双下肢膝、踝关节疼痛、乏力,当地医院诊断为上呼吸道感染,予头孢曲松、阿奇霉素、左氧氟沙星等抗感染治疗,体温可控制,但停药后复发,咳嗽症状无明显缓解,为求进一步诊治到我院门诊就诊,门诊以发热原因待查收住院。

纵隔巨大淋巴结增生症1例并相关文献复习巨大淋巴结增生症(Giant Lymph Node Hyperplasia)是由Castleman于1954年首次描述,故又称Castleman综合征[1]。

本病是一种罕见的、原因不明的淋巴结增生性病变,最常发生的部位是胸内纵隔区域,诊断多通过X线及CT检查等,确诊则需要病理组织学。

本病治疗首选手术切除。

因为本病临床上极少见,且临床表现及影像学表现均没有特异性,在临床工作中常常因为对该病的认识不足而导致误诊误治。

本文报告1例纵隔巨大淋巴结增生症患者的临床资料并进行文献复习,以提高对本病的认识和诊疗。

1.临床资料患者男性,37岁,因“咳嗽1年余,痰中带血2月”入院。

行心电图示大致正常心电图;肺功能示:通气功能中度阻塞性减退。

血液学检查未见明显异常。

行胸部强化CT示:右中后纵隔异常密度阴影,边缘较清楚,密度不均匀。

右肺门及纵隔淋巴结轻度肿大。

(见图1-2)图1图2经过积极术前准备,患者于入院第7天行右中后纵隔肿瘤切除术,术中见肿瘤位于右中后纵隔,与右支气管稍粘连, 与上腔静脉无粘连,将肿瘤完整切除。

术后石蜡病理及酶标示:纵隔巨大淋巴结增生症,肿瘤大小8×6×4cm。

CD5(+),Ki-67(+),TDT(-),BCL-2(-),CyclinD1(-),CK(-),CD20(+)。

术后患者恢复良好,顺利出院。

2.讨论2.1 病因和发病机制巨大淋巴结增生症的病因及发病机制目前尚不明确。

有研究证实,在巨大淋巴结增生症中存在人疱疹病毒-8(HHV - 8) 序列, 提示HHV - 8 在其病理过程中可能起一定作用[3]。

而近年来学者们则更注重于对HHV28 感染和IL- 26过度表达的研究[4]。

巨大淋巴结增生症可发生于全身任何部位,其发生率由高到低依次是胸部、颈部、腹部、腋部。

绝大多数的胸部巨大淋巴结增生症发生于纵隔,最常见于中纵隔和肺门,其次是前纵隔和后纵隔[5]。

纵隔及颈部巨大淋巴管平滑肌瘤病1例并文献复习马莉;李红伟;汪红梅;柴大敏;谢群【摘要】目的探讨肺外淋巴管平滑肌瘤病(lymphangioleiomyomatosis,LAM)的临床病理特征、诊断、鉴别诊断及预后.方法对1例发生在纵隔及颈部巨大LAM 行HE染色及免疫组化SP法检测.结果患者女性,60岁,送检4个部位分别为左颈部长径4.0 cm,右颈部长径4.5 cm,左前纵隔长径8.5 cm,右前纵隔长径8.5 cm.镜检见多数囊及不成熟的平滑肌细胞增生呈结节状分布,结节由扩张的淋巴管排列呈囊状或裂隙样,管壁被覆斑块样或结节性聚集的平滑肌样梭形细胞.免疫组化标记增生的平滑肌样细胞SMA、desmin、HMB-45均呈阳性;内衬淋巴管内皮细胞CD31、D2-40均呈阳性,增生的血管CD34阳性,ER、PR均呈阴性.结论 LAM属于罕见肿瘤,最常发生于肺脏,肺外病变及其少见.病理诊断需结合组织学形态和免疫表型判断,其特征性的免疫标志物为HMB-45、SMA、desmin.发生于肺内的LAM 预后较好,肺外病变预后相对较差.【期刊名称】《临床与实验病理学杂志》【年(卷),期】2014(030)003【总页数】2页(P326-327)【关键词】淋巴管平滑肌瘤;肺外;诊断;鉴别诊断;免疫组织化学【作者】马莉;李红伟;汪红梅;柴大敏;谢群【作者单位】蚌埠医学院第一附属医院病理科,蚌埠233000;蚌埠医学院第一附属医院放疗科,蚌埠233000;蚌埠医学院第一附属医院放射科,蚌埠233000;蚌埠医学院第一附属医院病理科,蚌埠233000;蚌埠医学院第一附属医院病理科,蚌埠233000【正文语种】中文【中图分类】R734.5淋巴管平滑肌瘤病(lymphangioleiomyomatosis,LAM)是一种罕见肿瘤,最常发生于肺脏,肺外病变极为少见。

LAM类似平滑肌细胞的不成熟短梭形细胞在间质中广泛浸润,通常与囊性变有关,最常发生于生殖期年龄女性。

巨大淋巴结增生症1例1 病例简介患者,男性,55岁,因发现颈部包块4年余,增多、长大2年余呕血8天于2007年1月25日入院。

4年前患者发现颈部多个孤立小包块,无痛,可滑动,未予以重视。

2年前颈部包块开始较以往增多、长大,腋窝、腹股沟亦发现多个大小不等的包块。

当地医院治疗后(具体用药及治疗方法不详)未有明显改善。

此后患者未再进行其他治疗,于8天前无明显诱因出现少许呕血,每日次数及量不等。

患者不伴有胸痛、心慌症状。

精神、饮食、睡眠稍差,近8天来体重下降3kg。

入院时查体:T:36.3℃,P:80次/分,R:18次/分。

颈部、腋窝、腹股沟触及多个大小不等的肿大淋巴结,硬度中等,触之如鼻尖,无压痛,有一定活动度,与局部皮肤无粘连,心、肺、腹(-),双下肢无水肿。

实验室检查:外院CT示:腹主动脉、双肾动脉、双侧髂总动脉周围多个肿大淋巴结,肝门处腔间隙、肠系膜上、下主动脉裂孔周围多个肿大淋巴结。

右颈部包块活检:免疫组化染色为多数小淋巴样细胞CD79a(+)、CD5(-)、CyclinD1(-)。

浆细胞Kappa(+)、Lambda(+)。

综合形态学改变,病理诊断为巨大淋巴结增生症,浆细胞型(Castleman病)。

综上,诊断为:巨大淋巴结增大症。

患者入院时伴有胃出血及糖尿病,给予止血治疗后病情好转,在血糖得到良好控制的情况下先予一周期CHOP方案化疗。

复查颈部淋巴结较入院时明显缩小,患者由于个人原因要求出院,后失访。

2 讨论巨大淋巴结增生症又称为Castleman病,是一种良性淋巴结增生[1],临床比较少见,好发于中青年,本病病理上分为两型:浆细胞型和玻璃样血管型,临床分为局限型和广泛型,局限型多无明显的临床症状,可发生于身体内任何部位,以胸内多见,预后较好。

广泛型是指多个淋巴结增生,累及多个部位,主要是外周淋巴结,临床表现可轻可重,很不典型,患者常以乏力、盗汗、发热、体重减轻或淋巴结肿大就诊,肿大的淋巴结直径一般在3cm~5cm之间,预后较差[2]。

巨大淋巴结增生(附1例报告)关键词淋巴结增生X线鉴别诊断巨大淋巴结增生,是一种比较少见的淋巴组织的良性肿瘤。

现报告1例,并结合文献进行讨论。

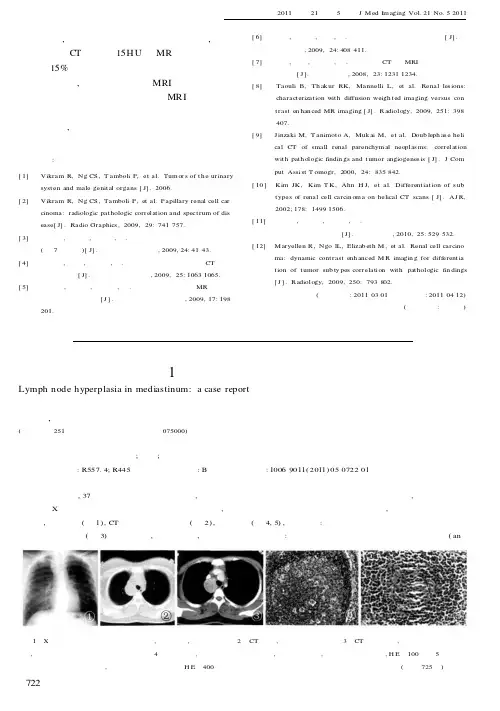

病历资料患者,男,36岁,已婚。

因胸闷、胸痛1周,来院就诊,查体右上肺呼吸音稍弱,其他未见异常。

后前位胸片显示右肺上野3cm×3cm圆形阴影,密度中等、均匀,上缘模糊,其余光滑;侧位片显示胸骨柄后部半圆形阴影,边缘锐利,与胸壁呈现钝角。

实验室检查拟诊为包裹性胸膜炎,并嘱患者到外院做超声检查,予以短期随访。

外院胸部超声检查提示非积液性病变。

但复查时未询问超声检查情况,仍给抗结核治疗。

后因病变长期无变化而考虑良性肿瘤。

于2006年3月手术,术后病理诊断为胸壁巨大淋巴结增生症(透明血管型),随访5年,患者情况良好,无复发。

讨论关于本病病因主要有3种意见:①由于一种原因不明的特殊炎症引起的淋巴结增生;②淋巴结的错构瘤;③淋巴结的肿瘤。

本病可发生于任何年龄,男女性别无明显差异。

发病部位,位于胸内者占第一位,也可见于眼眶、咽部、腋窝、乳腺以及腹部。

少数见于胸壁或肺内,包块大小不等。

临床表现及实验室检查:本病发病缓慢,病程长,多无自觉症状,常被偶尔发现;少数患者可有发热、盗汗、乏力、咳嗽、胸痛、咳血、腹痛、贫血及局部不适。

实验室检查多无异常,少数患者可有血色素低及高蛋白血症。

胸部X线表现:圆形或卵圆形阴影,密度中等、均勻,边缘锐利,多为单个,很少分叶,可合并胸腔积液。

诊断与鉴别诊断:位于胸内者须经胸部X线检查发现,切线位投照常可确定是否位于胸壁,区别有困难时,可行人工气胸。

如伴有典型的低热、贫血及高蛋白血症,应考虑本病,否则应与良性肿瘤和近肺门处的肺癌鉴别,本病确诊主要靠病理检查。

治疗及预后:该病手术切除后预后良好,有全身症状者可在肿物切除后30~60天内消失,术后复发者极少。

笔者认为手术时应同时切除包块周围淋巴结,以防复发。

而化疗、放疗都基本无效。

对合并胸水者,胸腔穿刺抽水亦无效。

巨大淋巴结增生症1例作者:李忠英,侯晓峰,樊华,王宏来源:《中国医药导报》2010年第30期[关键词] 巨大淋巴结增生症;病理检查;COP方案[中图分类号] R551.2[文献标识码] B [文章编号] 1673-7210(2010)10(c)-109-02巨大淋巴结增生症又称Castleman病,1954年由Castleman首先报道,1956年被命名为Castleman病,又称血管滤泡性淋巴结组织增生症或巨大淋巴结病,是一种介于良、恶性之间的不典型淋巴结增生症。

我科于2010年3月收治1例反复无痛性淋巴结肿大5年的患者,经活检后2次病理检查,最后确诊为巨大淋巴结增生症,经COP方案化疗,病情明显好转,现报道如下:1 临床资料患者,男, 43岁,病因:颈部反复无痛性淋巴结肿大5年。

患者5年来颈部淋巴结无痛性反复肿大,无发热,头痛,咳嗽,咳痰,胸闷及盗汗症状,多次就诊当地医院及诊所均诊断为慢性淋巴结炎,行抗菌治疗(具体不详),肿大淋巴结缩小,停止抗菌治疗,淋巴结再次肿大,且较治疗前明显增大。

2010年3月8日因乏力就诊包头肿瘤医院,化验血常规:白细胞12.39×109/L[正常值(4~10)×109/L],嗜酸粒细胞数5.82×109/L[正常值(0.02~0.50)×109/L],尿常规、肝功能、肾功能、传染病4项、凝血功能均正常,心电图未见异常。

胸正位片示两肺纹理增多,超声示:双颈部、双侧腮腺内及双肘部多发肿大淋巴结,大小1.5cm×0.8 cm~2.0 cm×1.3 cm。

(颏下)淋巴结活检:慢性炎。

包头肿瘤医院病理组织于2010年3月24日送检北京肿瘤医院,病理结果报告:(颏下)淋巴结正常组织结构部分破坏,见多数大小不等的淋巴滤泡,部分可见血管长入,伴管壁玻璃样变性,滤泡间见大量增生的小血管,符合巨大淋巴结增生症(Castleman病),见图1~4。

胸内巨大淋巴结增生症1例报告并文献复习

陈志强;田进涛;宋小平;陈焱;魏慎海

【期刊名称】《中国误诊学杂志》

【年(卷),期】2006(6)15

【摘要】目的:探讨以肺门及纵隔肿块表现的罕见胸内巨大淋巴结增生症的临床特点、诊断及治疗方法,减少误诊误治的发生。

方法:总结1例诊断及治疗经过,结合文献重点对临床特点、胸部CT进行复习。

结果:本例为28岁女性,经手术明确诊断,随访18个月,效果良好。

结论:以肺门及纵隔肿块表现的罕见巨大淋巴结增生症病程进展缓慢,胸部CT增强扫描肿块边缘血管样强化,可望术前明确诊断。

【总页数】3页(P2883-2885)

【关键词】巨淋巴结增生/放射摄影术;放射摄影术,胸部;体层摄影术,X线计算机【作者】陈志强;田进涛;宋小平;陈焱;魏慎海

【作者单位】清华大学第一附属医院胸外科

【正文语种】中文

【中图分类】R733.404.4

【相关文献】

1.腹部巨大淋巴结增生症(附5例报告并文献复习) [J], 覃宝涛;李胜亮;孙庆洲;张淑琴

2.累及肺部的窦组织细胞增生症伴巨大淋巴结病1例并文献复习 [J], 张固琴;潘华勤;焦琳;杨炯

3.巨大淋巴结增生症2例并文献复习 [J], 张立峰;陈华;史云波;靳勇;王文军

4.胸内巨大淋巴结增生症6例报告 [J], 杨鸿生;叶卫华

5.结外窦组织细胞增生症伴巨大淋巴结病2例并文献复习 [J], 赵嵌嵌;韩群;姜慧峰;刘炜;李秋尧;夏岩;冯琨;胡沙沙

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

多中心型巨大淋巴结增生症1例报道并文献复习徐俊马;赵杰;王海清;李海泉【期刊名称】《疑难病杂志》【年(卷),期】2013(012)010【摘要】患者,男,57岁,因咳嗽、咯痰伴发热1周于2012年9月25日入院。

患者咳嗽较剧烈,咯白色黏痰,体温36.8~37.8℃,胸部CT示:右下肺片状渗出,纵隔淋巴结无肿大。

入院查体左锁骨上触及一黄豆大小淋巴结,质硬,活动度好,无触痛,余浅表淋巴结未触及肿大。

给予淋巴结穿刺,细胞学检查提示中性粒细胞浸润,给予抗感染治疗后病灶吸收出院。

出院后,患者间断有低热现象,在社区门诊多次给予抗感染治疗。

11月8日,患者再次因咳嗽、发热就诊,胸部CT提示左锁骨上及左侧腋窝淋巴结肿大(2cm×3cm),肺部无明显渗出。

【总页数】2页(P803-804)【作者】徐俊马;赵杰;王海清;李海泉【作者单位】221006,徐州医学院第二附属医院呼吸内科;221006,徐州医学院第二附属医院呼吸内科;221006,徐州医学院第二附属医院呼吸内科;221006,徐州医学院第二附属医院呼吸内科【正文语种】中文【相关文献】1.多中心型(浆细胞型)巨大淋巴结增生症1例及文献复习 [J], 李启英;项颖2.多中心型Castleman病1例报道并文献复习 [J], 周燕;黄东生;王一卓;张伟令;张品伟;顾华丽;高亚楠3.巨大淋巴结增生症2例并文献复习 [J], 张立峰;陈华;史云波;靳勇;王文军4.胸内巨大淋巴结增生症1例报告并文献复习 [J], 陈志强;田进涛;宋小平;陈焱;魏慎海5.来那度胺二线治疗老年多中心型Castleman病长期缓解二例报道并文献复习 [J], 汤杨明;石仁州;蓝梅;李学军;温宗华;陆晓晨因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

后下纵隔巨大淋巴结增生症一例发布时间:2021-11-04T05:29:46.681Z 来源:《中国医学人文》2021年23期作者:张海宽游婧[导读] 临床资料:患者女,55岁。

无头晕、头痛,无发热,无胸闷,心慌张海宽游婧通讯作者贾宁王睿重庆医科大学附属第三医院 401120 临床资料:患者女,55岁。

无头晕、头痛,无发热,无胸闷,心慌,气促,无潮热盗汗。

既往史及家族史无特殊。

查体:体温36.6℃,脉搏 73次/分,呼吸 20次/分,血压 153/84mmHg,疼痛评分0分。

身高:160cm,体重:66kg,体质指数:25.8kg/m2 。

气管居中,颈部及锁骨上淋巴结未触及肿大;双侧胸廓对称,无胸壁静脉曲张,肋间隙正常,无吸气性三凹征。

双肺语音颤动一致,未触及皮下捻发感,未触及胸膜摩擦感;叩诊呈清音。

双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,无胸膜摩擦音。

辅助检查:胸部DR示:胸腹交界区后下纵隔圆形软组织密度肿块影,直径约9.0cm,边界清晰,考虑占位性病变可能大,如图1、2所示。

图4腹部B超示:近第二肝门后方、腹主动脉右侧探及一混合回声团块,以高回声的脂肪为主,大小约11.4cm×6.2cm,形态尚规则,边界尚清,其内可见一范围约4.7cm×2.9cm的低回声区,内可见数个斑片状强回声,后伴声影,CDFI:其内未见明显血流信号显示,考虑:近第二肝门后方、腹主动脉右侧混合回声团块,其来源及性质待定,如图3、4所示。

图5. 图6胸部、上腹部CT平扫+增强示:后下纵隔可见团块样混杂密度影,最大截面约8.1cm×4.1cm,大部分以脂肪密度为主,其内可见团块样实性密度影,大小约4.4cm×3.0cm,其内伴多发钙化灶,平扫期CT值约37Hu,增强后实性成分明显强化。

结论:后纵隔占位,考虑肿瘤性病变,脂肪肉瘤?畸胎瘤?如图5、6所示。

手术记录:入住胸外科后完善相关检查,行“胸腔镜辅助下后纵隔肿瘤切除术”,术中可见后纵隔近膈肌处巨大肿块,与膈肌、脊柱致密粘连,触及肿瘤质地较硬,活动度差,发现肿瘤根部与后胸壁致密粘连,不易分离,且腹腔镜操作困难,故中转开胸,以便充分暴露术野,而后使用电刀逐渐剥离后完整切除后纵隔肿瘤,期间见多处滋养血管渗血,充分止血后于第4肋间切口处放置10mm皱襞管一根,常规关胸,手术顺利无意外。

纵隔巨大淋巴结增生症1例并相关文献复习

发表时间:2015-07-23T08:58:34.370Z 来源:《医药前沿》2015年第9期供稿作者:高存田辉岳韦名李林李树海司立博

[导读] 巨大淋巴结增生症(Giant Lymph Node Hyperplasia)是由Castleman于1954年首次描述,故又称Castleman综合征[1]。

高存田辉岳韦名李林李树海司立博

(山东大学齐鲁医院山东济南 250012)

【关键词】纵隔巨大淋巴结增生症;诊断与治疗

【中图分类号】R55 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2015)09-0351-02

巨大淋巴结增生症(Giant Lymph Node Hyperplasia)是由Castleman于1954年首次描述,故又称Castleman综合征[1]。

本病是一种罕见的、原因不明的淋巴结增生性病变,最常发生的部位是胸内纵隔区域,诊断多通过X线及CT检查等,确诊则需要病理组织学。

本病治疗首选手术切除。

因为本病临床上极少见,且临床表现及影像学表现均没有特异性,在临床工作中常常因为对该病的认识不足而导致误诊误治。

本文报告1例纵隔巨大淋巴结增生症患者的临床资料并进行文献复习,以提高对本病的认识和诊疗。

1.临床资料

患者男性,37岁,因“咳嗽1年余,痰中带血2月”入院。

行心电图示大致正常心电图;肺功能示:通气功能中度阻塞性减退。

血液学检查未见明显异常。

行胸部强化CT示:右中后纵隔异常密度阴影,边缘较清楚,密度不均匀。

右肺门及纵隔淋巴结轻度肿大。

(见图1-2)

图1

图2

经过积极术前准备,患者于入院第7天行右中后纵隔肿瘤切除术,术中见肿瘤位于右中后纵隔,与右支气管稍粘连, 与上腔静脉无粘连,将肿瘤完整切除。

术后石蜡病理及酶标示:纵隔巨大淋巴结增生症,肿瘤大小8×6×4cm。

CD5(+),Ki-67(+),TDT(-),BCL-2(-),CyclinD1(-),CK(-),CD20(+)。

术后患者恢复良好,顺利出院。

2.讨论

2.1 病因和发病机制

巨大淋巴结增生症的病因及发病机制目前尚不明确。

有研究证实,在巨大淋巴结增生症中存在人疱疹病毒-8(HHV - 8) 序列, 提示HHV -8 在其病理过程中可能起一定作用[3]。

而近年来学者们则更注重于对HHV28 感染和IL- 26过度表达的研究[4]。

巨大淋巴结增生症可发生于全身任何部位,其发生率由高到低依次是胸部、颈部、腹部、腋部。

绝大多数的胸部巨大淋巴结增生症发生于纵隔,最常见于中纵隔和肺门,其次是前纵隔和后纵隔[5]。

Keller曾报道了81例经临床病理确定的巨大淋巴结增生症,其中绝大多数是发生于纵隔内[6]。

本病多见于青中年患者,发病的高峰期为30~40岁[7],没有明显性别差异。

2.2 临床表现

巨大淋巴结增生症按病变的范围可分为两型:局限型和弥漫型。

局限型临床上多无症状,多为体检时发现。

弥漫型通常有临床症状与体征,如发热、贫血表现、淋巴结肿大、肝脾肿大、血沉加快等。

本病的诊断多通过X线、胸部CT及MRI。

1).X线:病变好发于纵隔和肺门,常表现为纵隔增宽,边缘光滑、密度均匀。

病变多数为单发,多发者肺门也可见肿块。

2).胸部CT:平扫表现为肺门纵隔旁圆形、类圆形或分叶状软组织肿块密度影。

增强扫描示病变强化明显,外周可有小点样异常增强的血管影,这与病灶血管增生与毛细血管异常增生、扭曲和扩展有关[8]。

3).MRI: T1WI为低于骨骼的低信号灶,T2WI为显著的高信号影, Gd-DTPA静脉注射后多数肿块出现中等至明显的不均匀强化,其中还可见低信号的纤维间隔[9]。

2.3 治疗与预后

纵隔巨大淋巴结增生症只要诊断明确就可手术。

手术彻底切除后可获治愈,但如果首次手术切除不彻底就有复发的可能,复发者也可再次手术治疗。

本病预后良好,术后很少复发,有文献报道本病5 年生存率可达100%。

【参考文献】

[1] Castleman G, Iverson L, Menendez V: Localized mediastinal lymph node hyperplasia resembling thymoma. Cancer 9 : 822-830, 1956.

[2]Seo HY, Kim EB, Kim JW, et al. Complete remission in a patient with human herpes virus-8 negative multicentric Castleman

disease using CHOP chemotherapy. Cancer Res Treat, 2009, 41( 2):104-107.

[3] ENOMOTO K, NAKAMICHI I, HAMADA K, et al. Unicentric and multi- centric Castleman’s disease[ J] . Br J Radiol,2007, 80( 949) : 24- 26.

[4] Nishimoto N,Kishimoto T. Interleukin 6: from bench to bedside [J].Nat Clin Pract Rheumatol,2006,2( 11) : 619 -626.

[5] Keller AR, Hochholzer L, Castleman B: Hyaline-vascular and plasma-cell types of giant lymph node hyperplasia of the mediastinum and other locations. Cancer 29 : 670-683, 1972.

[6]Salati M , Brunelli A , Xiume F. et al. Uniportal video – assistant thoracic surgery for primary spontaneous pnemouthorax , clinical and economic analysis in comparision to the traditional approach[J ] . Ineract Cardiovasc Thorac Surg , 2008 , 7 (1) :63.

[7]贾志东,周明涛,于永慧,等. Castleman’s 病的CT 影像表现与分析[J]. 2013,34( 9) : 60 - 61.

[8]黄奕妆,刘林,曾少华,等.纵隔巨淋巴结增生影像学表现.影像诊断与介入放射学. 2005,14( 4) : 225.。