从川盐济楚始末看近代中国经济转型的制约因素

- 格式:pdf

- 大小:388.39 KB

- 文档页数:6

近代中国经济历史试题一、单选题1、从1895年开始,在短短的10多年时间里,张謇的企业从一个扩大到20多个,形成了一个以纺织为主跨行业的资本企业集团。

这主要得益于( )A.洋务企业的诱导B.群众性的反帝爱国运动高涨C.列强放松对中国的经济侵略D.清政府放宽对民间办厂的限制2、针对洋务运动,胡燏棻写道:“窃谓中国欲借官厂制器,虽百年亦终无起色,必须准各省广开各厂,令民间自为讲求,则人人有争利之心。

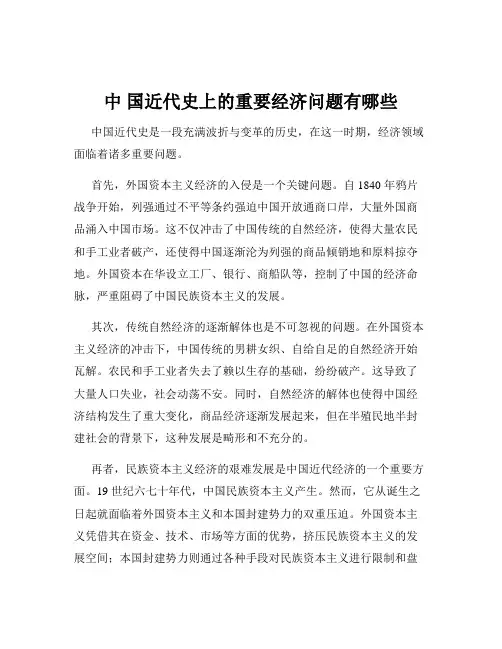

”胡燏棻认为洋务运动的出路在于( )A.学习西方先进政治制度B.大力发展民营企业C.培养中国自己的建设人才D.引进西方先进的技术3、读下图,导致1849到1885年数据变化的原因是( )A.商品经济的高度发达B.对外贸易的不断扩大C.民族工业的初步发展D.戊戌变法的深刻影响4、“正是有这样的对夷情零碎、模糊的了解,使经世思想家们在鸦片战争之后能够正视对手即来自异邦的夷人……在西方殖民者入侵压力下开出的“外来药”,较之先前的“古时丹”无疑是变革性的进步。

”文中的“外来药”在当时产生的重大影响是( )A.动摇了封建思想的正统地位B.推动了中国人重新认识世界C.为维新运动奠定了思想基础D.传播资产阶级的思想和文化5、鸦片战争后列强对华侵略不断加剧,在通商口岸开办“洋行”是其重要手段之一。

下列示意图反映了( )A.洋行激增遍布城乡各地B.资本输出成为经济侵略主要方式C.关税主权因此遭到破坏D.中国渐被纳入资本主义世界市场6、1923年以前,中国民族工商业的商标只有一千多个,而外商在中国注册商标却达三万多个。

中外商标注册数量为1:30的比例。

从1928年到1937年,这种情况发生较大的改变,在全国历年注册的33806件商标中,中国商人呈请注册的达14668件,占总数的43%。

1937年中外商标注册数量之比增大到l:4。

对材料信息解读正确的是( )A.1923年前民族工业发展缓慢B.1928年到1937年中国民族工业发展迅速C.外资的涌入极大促进了中国经济的发展D.世界经济危机对中国的民族工业冲击较大7、1887年夏,清政府总理衙门承认陈启沅创办的继昌隆缫丝厂“有益于贫户之资生,无碍于商贾之贸易”,且“自用机器缫丝以来,外销丝巾价增一倍,足证办有成效,亦属兴利之一端……仍准照旧开设”。

中国近代史上的重要经济问题有哪些中国近代史是一段充满波折与变革的历史,在这一时期,经济领域面临着诸多重要问题。

首先,外国资本主义经济的入侵是一个关键问题。

自 1840 年鸦片战争开始,列强通过不平等条约强迫中国开放通商口岸,大量外国商品涌入中国市场。

这不仅冲击了中国传统的自然经济,使得大量农民和手工业者破产,还使得中国逐渐沦为列强的商品倾销地和原料掠夺地。

外国资本在华设立工厂、银行、商船队等,控制了中国的经济命脉,严重阻碍了中国民族资本主义的发展。

其次,传统自然经济的逐渐解体也是不可忽视的问题。

在外国资本主义经济的冲击下,中国传统的男耕女织、自给自足的自然经济开始瓦解。

农民和手工业者失去了赖以生存的基础,纷纷破产。

这导致了大量人口失业,社会动荡不安。

同时,自然经济的解体也使得中国经济结构发生了重大变化,商品经济逐渐发展起来,但在半殖民地半封建社会的背景下,这种发展是畸形和不充分的。

再者,民族资本主义经济的艰难发展是中国近代经济的一个重要方面。

19 世纪六七十年代,中国民族资本主义产生。

然而,它从诞生之日起就面临着外国资本主义和本国封建势力的双重压迫。

外国资本主义凭借其在资金、技术、市场等方面的优势,挤压民族资本主义的发展空间;本国封建势力则通过各种手段对民族资本主义进行限制和盘剥,如苛捐杂税、高额地租等。

民族资本主义在夹缝中求生存,发展缓慢,力量薄弱,始终未能成为中国经济的主导力量。

近代中国的经济发展还受到了不平等条约的严重束缚。

例如,《南京条约》中的赔款、割地、开放通商口岸等条款,使中国丧失了大量主权和财富。

《马关条约》允许日本在华投资设厂,进一步加深了列强对中国经济的侵略。

这些不平等条约使得中国在经济上处于极为不利的地位,无法自主地发展本国经济。

此外,工业发展滞后也是中国近代经济的一个突出问题。

与西方国家相比,中国近代工业起步晚、规模小、技术水平低。

在工业结构上,以轻工业为主,重工业基础薄弱,无法形成完整的工业体系。

转型期我国危机频发的原因及应急对策分析摘要:转型期是社会进行破旧立新、分化整合的时期,同时也是社会问题和社会危机的多发时期。

分析转型时期社会危机频发的原因,探索和完善政府应对危机的管理,加强政府防范和克服社会危机的能力建设,对于实现社会的持续稳定发展和加快和谐社会的进程是非常重要的。

关键词:转型期危机应急管理在世界经济一体化和社会经济快速发展的进程中,转型期的中国正处于危机频发阶段,一些突发性事件、令人意想不到的、恶性的、负面的事件、事故、消息越来越多,在整个社会形成了诸多不稳定因素。

而这一切不符合中央提出的构建和谐社会的总体要求。

作为公共事务管理者,政府如何处理社会危机事件将直接关系到党和政府的形象,也直接影响着我国政治经济的稳定和发展,进而关系到国家政权的稳定与存亡关系。

因此,客观冷静地分析转型期我国危机频发的深层次原因,不断探索和完善政府应急管理的对策,提升政府处理危机事件的能力,已经成为中央和地方政府行政职能建设的一项重要的新课题。

一、转型期我国危机频发的原因改革开放以来,我国社会进入急剧转型的时期。

按照世界发展进程的规律,当一个国家或地区的人均GDP处于1000美元至3000美元的发展阶段,往往是经济容易失调、社会容易失序、心理容易失衡、社会伦理需要调整重建的关键时期,也是危机频发的时期。

从“非典”到甲流传播,从汶川大地震到百年不遇的旱灾,从世界金融危机到三鹿毒奶粉事件,近年来我国突发性危机事件接连不断地发生已经验证了这条规律。

而转型期是危机的高危频发期,是由这一时期自身的特性决定的。

社会转型主要包含以下三种含义:(1)社会体制在较短的时间内急剧转变,不可避免地出现社会制度的缺失。

即由过去的高度集中的计划经济体制向市场体制转变,在某些问题或某些领域,政府职能缺位,政府和市场共同失灵,出现管理真空,从而带来或加剧社会危机。

(2)社会结构的重大转变,利益失衡现象越来越严重。

社会阶层的分化重组,带来社会利益多元化和不均衡性;而利益分配机制不完善和利益救济机制的缺失,激化了利益失衡所带来的社会冲突和对抗的发生。

《近代中国经济结构变动》教学设计《历史课程标准》:简述鸦片战争后 和近代民族工业兴起的史实,认识民族工业产生的背景。

《考纲要求》:晚晴中国经济结构变动和民族工业的兴起教学目标:【知识与能力】 认知掌握近代中国经济结构变动的基本史实,分析探究经济结构变动的原因、影响,培养学生论从史出,辩证评价历史问题的能力。

【过程与方法】运用多媒体学案教学,采用情景教学、自主学习、分析、讨论、看图、问题探究 合作探究等方法。

【情感态度与价值观】让学生全面、客观、辩证的认识列强的侵略给中国社会经济所带来的变化 让学生认识洋务运动在一定程度上抵制了西方列强的侵略,是中国大规模近代化的开端【教学重难点】1、教学重点:①经济结构的变化 ②洋务运动的兴起与发展;③中国民族资本主义工的兴起。

2、教学难点:①对洋务运动作用的评价;②民族工业的特点;③对中国近代化的理解。

教具:多媒体学案辅助教时:1课时导入新课:请将下列史实用一段话联系起来(通过图片调动学生兴趣,培养学生语言组织表达能力。

应用所学知识。

引入新课)西方国家经过新航路开辟、殖民扩张和工业革命后,迅速崛起,对外抢占商品市场和原料产地。

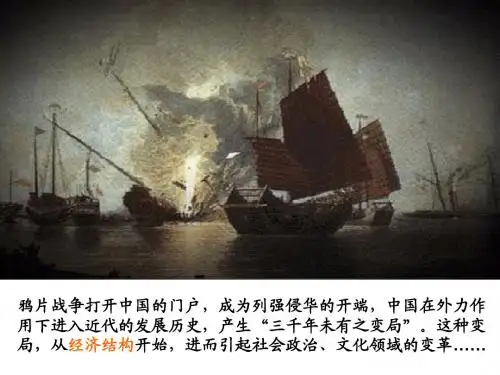

西方列强发动鸦片战争,冲击了中国的社会经济结构。

中国被迫走向近代化。

补充:什么是近代化?现代化:(又叫近代化)表现为 经济——工业化, 政治——民主化,思想——科学化过度:中国是如何开启近代化的呢?其冲击表现为新课讲授: 第9课近代中国经济结构变动变动一外国资本主义经济(板书)合作探究一:中国传统的经济结构是指什么?其特点是什么?解体的原因表现或影响传统经济结构:自给自足的自然经济特点:①男耕女织(耕织结合);②自给自足;③以家庭为单位;变动二:自然经济的解体解体原因:外因:外国资本主义的入侵 (破坏性和建设性)内因:自然经济的落后性和中国资本主义的萌芽:展示材料:据时人(1846年)记载:“松(松江)太(太仓)利在梭布,……近日洋布大行,价才当梭布三分之一。

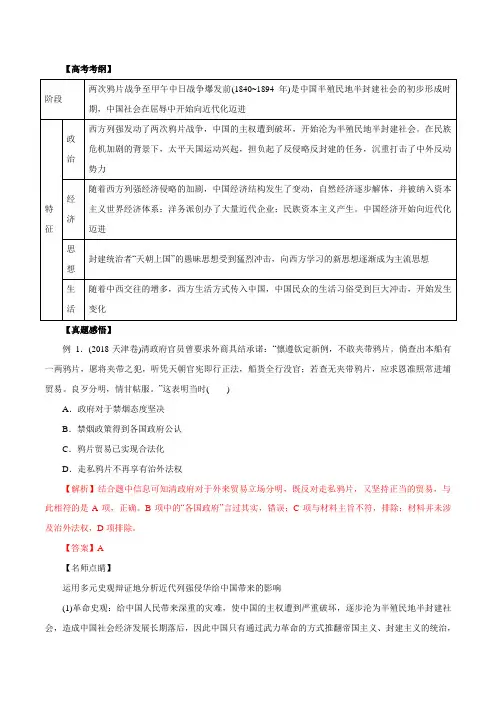

【高考考纲】【真题感悟】例1.(2018·天津卷)清政府官员曾要求外商具结承诺:“懔遵钦定新例,不敢夹带鸦片。

倘查出本船有一两鸦片,愿将夹带之犯,听凭天朝官宪即行正法,船货全行没官;若查无夹带鸦片,应求恩准照常进埔贸易。

良歹分明,情甘帖服。

”这表明当时()A.政府对于禁烟态度坚决B.禁烟政策得到各国政府公认C.鸦片贸易已实现合法化D.走私鸦片不再享有治外法权【解析】结合题中信息可知清政府对于外来贸易立场分明,既反对走私鸦片,又坚持正当的贸易,与此相符的是A项,正确。

B项中的“各国政府”言过其实,错误;C项与材料主旨不符,排除;材料并未涉及治外法权,D项排除。

【答案】A【名师点睛】运用多元史观辩证地分析近代列强侵华给中国带来的影响(1)革命史观:给中国人民带来深重的灾难,使中国的主权遭到严重破坏,逐步沦为半殖民地半封建社会,造成中国社会经济发展长期落后,因此中国只有通过武力革命的方式推翻帝国主义、封建主义的统治,才能获得独立发展。

同时客观上促进了先进中国人的觉醒和民族意识的增强。

(2)文明史观:列强侵略在客观上使中国接触到西方的先进文明和生产方式,刺激中国人学习西方近代工业文明,促使中国由传统农业文明向近代工业文明转变。

(3)整体史观:随着列强向中国倾销商品和对中国丝、茶等农副产品的收购,中国被迫卷入了资本主义世界市场,客观上加强了中国和世界的联系,使中国纳入资本主义世界殖民体系。

(4)社会史观:随着列强的侵华,西方的社会习俗传入中国,冲击了中国传统的物质生活和社会习俗,客观上促进了中国社会习俗的近代化。

【变式探究】1877年,清政府采纳驻英公使郭嵩焘的建议,在新加坡设立领事馆。

此后,又在美国旧金山,日本横滨、神户、大阪及南洋华侨聚居的商埠设立了领事馆。

这反映了清政府() A.力图摆脱不平等条约的约束B.外交上开始出现制度性变化C.逐步向近代外交转变D.国际地位得到提高【解析】本题考查近代中国的外交。

“川盐济楚”评析中国行盐制度,某产区之盐限定行销某区域,不许越雷池一步。

楚岸是湖北湖南及其相邻的一些州县,地广人多,素不产盐,历来是国内最大的食盐销售市场之一,在清代前中期,楚岸一直由实力雄厚的淮盐独占。

但咸丰三年(1853年)太平天国革命席卷大江南北,阻碍了淮盐通道,使食盐供应短缺,盐课收入锐减,军饷困难。

为解决困难,户部议准:“川粤盐斤入楚,无论商民,均许自行贩销。

”于是川盐源源不断地运销湖广市场,这就是“川盐济楚”。

“川盐济楚”具有重大意义和影响,本文拟在这方面做一具体探究。

缓解了清政府财政困难古代盐赋一直是国库收入大宗,直到清代,仍居天下财赋四分之一,其中两淮(淮南、淮北)最多,淮盐引岸中又以两湖市场最大。

作为国库收入重要来源的淮盐,在太平天国革命爆发后,在两湖“片引不行”,这严重影响了清政府财政收入。

此时正值第一次鸦片战争结束时期,外国侵略者强迫清政府签订了一系列不平等条约,白银外流、银贵钱贱问题更加严重。

而太平天国运动的兴起,对国库本已虚弱的清王朝更是雪上加霜。

为解决财政困难,户部提出,“此后湖南、湖北需盐接济,应饬令仿明王守仁立厂抽税之法,凡川粤盐斤人楚,无论商民,均许自行贩鬻,不必由官借运。

惟择楚省堵私隘口,专驻道府大员,设点抽税,或将本色抽收,或全折色输纳,均十取一二,以为定制,一税之后,给照放行”①。

于是在咸丰三年(1853年),湖北省首先在长江进入湖北的人口,即巴东县的万户沱设立了川盐分局卡,实行对四川盐的和征税。

咸丰五年(1855年)在宜昌设立了湖北川盐总局,同治六年(1867年)在沙市设立了稽查分局,咸丰七年(1857年)还在巴东县的平善坝设立了调查食盐量和盐税缴纳与否的掣验厂。

除设卡收税外,清政府为解决军饷问题,咸丰三年(1853年)还规定军需供给由地方督抚或统兵将领自行筹集。

从此,设卡抽收厘金成为军饷的主要来源,而厘金中,盐厘为主要收入来源。

在“川盐济楚”中,通过设卡征收税厘,四川税额大量增加。

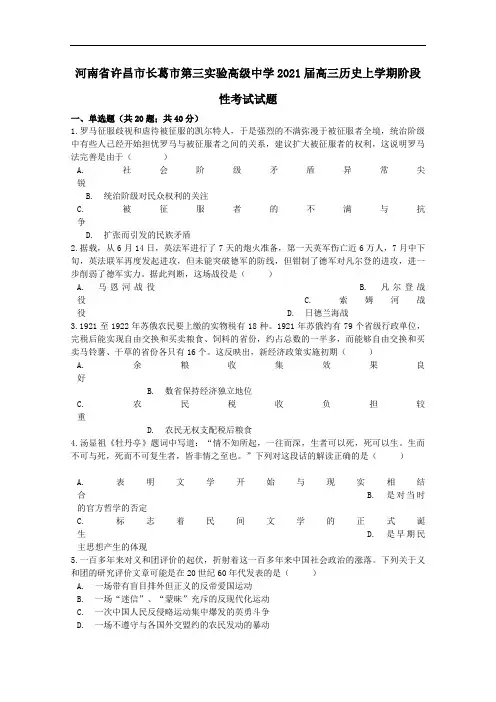

河南省许昌市长葛市第三实验高级中学2021届高三历史上学期阶段性考试试题一、单选题(共20题;共40分)1.罗马征服歧视和虐待被征服的凯尔特人,于是强烈的不满弥漫于被征服者全境,统治阶级中有些人已经开始担忧罗马与被征服者之间的关系,建议扩大被征服者的权利,这说明罗马法完善是由于()A. 社会阶级矛盾异常尖锐B. 统治阶级对民众权利的关注C. 被征服者的不满与抗争D. 扩张而引发的民族矛盾2.据载,从6月14日,英法军进行了7天的炮火准备,第一天英军伤亡近6万人,7月中下旬,英法联军再度发起进攻,但未能突破德军的防线,但钳制了德军对凡尔登的进攻,进一步削弱了德军实力。

据此判断,这场战役是()A. 马恩河战役B. 凡尔登战役C. 索姆河战役D. 日德兰海战3.1921至1922年苏俄农民要上缴的实物税有18种。

1921年苏俄约有79个省级行政单位,完税后能实现自由交换和买卖粮食、饲料的省份,约占总数的一半多,而能够自由交换和买卖马铃薯、干草的省份各只有16个。

这反映出,新经济政策实施初期()A. 余粮收集效果良好B. 数省保持经济独立地位C. 农民税收负担较重D. 农民无权支配税后粮食4.汤显祖《牡丹亭》题词中写道:“情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。

生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。

”下列对这段话的解读正确的是()A. 表明文学开始与现实相结合B. 是对当时的官方哲学的否定C. 标志着民间文学的正式诞生D. 是早期民主思想产生的体现5.一百多年来对义和团评价的起伏,折射着这一百多年来中国社会政治的涨落。

下列关于义和团的研究评价文章可能是在20世纪60年代发表的是()A. 一场带有盲目排外但正义的反帝爱国运动B. 一场“迷信”、“蒙昧”充斥的反现代化运动C. 一次中国人民反侵略运动集中爆发的英勇斗争D. 一场不遵守与各国外交盟约的农民发动的暴动6.有位思想家说:“心外无物。

如吾心发一念孝亲,即孝亲便是物。

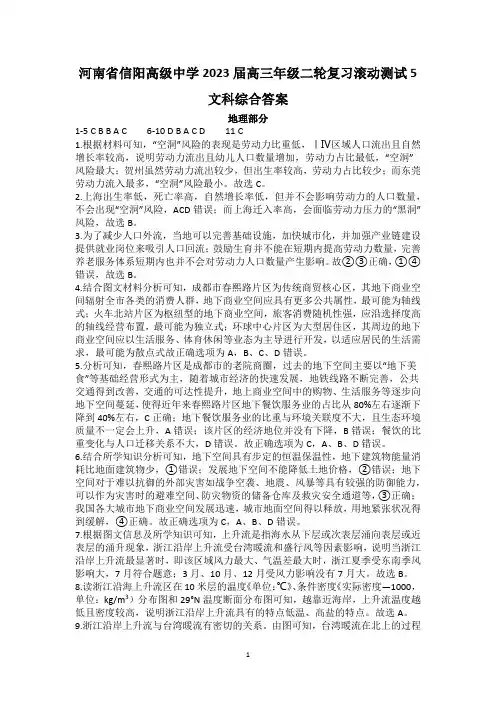

河南省信阳高级中学2023届高三年级二轮复习滚动测试5文科综合答案地理部分1-5 C B B A C 6-10 D B A C D 11 C1.根据材料可知,“空洞”风险的表现是劳动力比重低,ⅠⅣ区域人口流出且自然增长率较高,说明劳动力流出且幼儿人口数量增加,劳动力占比最低,“空洞”风险最大;贺州虽然劳动力流出较少,但出生率较高,劳动力占比较少;而东莞劳动力流入最多,“空洞”风险最小。

故选C。

2.上海出生率低,死亡率高,自然增长率低,但并不会影响劳动力的人口数量,不会出现“空洞”风险,ACD错误;而上海迁入率高,会面临劳动力压力的“黑洞”风险,故选B。

3.为了减少人口外流,当地可以完善基础设施,加快城市化,并加强产业链建设提供就业岗位来吸引人口回流;鼓励生育并不能在短期内提高劳动力数量,完善养老服务体系短期内也并不会对劳动力人口数量产生影响。

故②③正确,①④错误,故选B。

4.结合图文材料分析可知,成都市春熙路片区为传统商贸核心区,其地下商业空间辐射全市各类的消费人群,地下商业空间应具有更多公共属性,最可能为轴线式;火车北站片区为枢纽型的地下商业空间,旅客消费随机性强,应沿选择度高的轴线经营布置,最可能为独立式;环球中心片区为大型居住区,其周边的地下商业空间应以生活服务、体育休闲等业态为主导进行开发,以适应居民的生活需求,最可能为散点式故正确选项为A,B、C、D错误。

5.分析可知,春熙路片区是成都市的老院商圈,过去的地下空间主要以“地下美食”等基础经营形式为主,随着城市经济的快速发展,地铁线路不断完善,公共交通得到改善,交通的可达性提升,地上商业空间中的购物、生活服务等逐步向地下空间蔓延,使得近年来春熙路片区地下餐饮服务业的占比从80%左右逐渐下降到40%左右,C正确;地下餐饮服务业的比重与环境关联度不大,且生态环境质量不一定会上升,A错误;该片区的经济地位并没有下降,B错误;餐饮的比重变化与人口迁移关系不大,D错误。

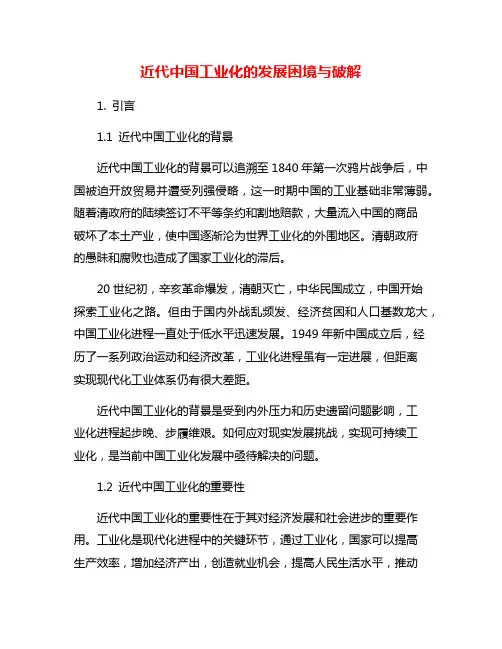

近代中国工业化的发展困境与破解1. 引言1.1 近代中国工业化的背景近代中国工业化的背景可以追溯至1840年第一次鸦片战争后,中国被迫开放贸易并遭受列强侵略,这一时期中国的工业基础非常薄弱。

随着清政府的陆续签订不平等条约和割地赔款,大量流入中国的商品破坏了本土产业,使中国逐渐沦为世界工业化的外围地区。

清朝政府的愚昧和腐败也造成了国家工业化的滞后。

20世纪初,辛亥革命爆发,清朝灭亡,中华民国成立,中国开始探索工业化之路。

但由于国内外战乱频发、经济贫困和人口基数龙大,中国工业化进程一直处于低水平迅速发展。

1949年新中国成立后,经历了一系列政治运动和经济改革,工业化进程虽有一定进展,但距离实现现代化工业体系仍有很大差距。

近代中国工业化的背景是受到内外压力和历史遗留问题影响,工业化进程起步晚、步履维艰。

如何应对现实发展挑战,实现可持续工业化,是当前中国工业化发展中亟待解决的问题。

1.2 近代中国工业化的重要性近代中国工业化的重要性在于其对经济发展和社会进步的重要作用。

工业化是现代化进程中的关键环节,通过工业化,国家可以提高生产效率,增加经济产出,创造就业机会,提高人民生活水平,推动经济结构调整和产业升级。

工业化还可以促进科技创新和进步,提高国家竞争力,实现经济可持续发展。

近代中国工业化的重要性体现在多个方面,首先是对国民经济发展的推动作用。

工业是国民经济的支柱产业,工业化可以带动农业现代化和服务业发展,形成产业协调发展的局面。

其次是对国家综合国力的提升作用。

工业化可以增加国家财富和实力,提高国家在国际社会中的地位和影响力。

再次是对人民生活水平的提升作用。

工业化可以提供更多的就业机会,增加收入,改善社会福利,提高人民生活品质。

近代中国工业化的重要性不容忽视,需要加大力度推动工业化进程,实现经济社会可持续发展。

2. 正文2.1 中国工业化的发展困境中国在工业化过程中遇到了贫乏资源和环境污染的问题。

由于资源供给紧张和环境污染严重,一些传统产业在发展过程中受到了限制,而且环境问题也给工业化带来了一定的阻碍。

专稿摘要:在过去30多年的时间里,中国经济转型经历了从计划到市场的转变、从粗放型经济增长方式到集约型经济增长方式的转变、从依靠投资、出口拉动经济到依靠内需拉动经济的转变。

中国经济转型的内容包括了经济体制的改革、经济增长方式的提升和经济结构的调整,但是这几方面都没有取得理想的效果。

本文介绍了中国经济转型的历史沿革和现实状况,分析了几次经济转型都不完全成功的阻碍因素,并且在此基础上提出了突破当前经济转型阻碍的几点措施。

关键词:中国;经济转型;阻碍Abstract:At the same time of China's reform and open ing up,China's economic transformation started.This article argues that China's economic transformation includes three parts.First is the reform of economic system,the second is the change in the pattern of eco-nomic growth and the third is the adjustment of econom-ic structure.This article describes the historical evolution and the reality of China's economic trans-formation,analysis the obstacles of China's success-ful economic transformation,and on this basis,the measures put forward a number of points.Keywords:China;Transformation of Economic;Obstacl es一、中国经济转型的历史沿革和现实状况建国60年来中国社会经历了两次大的经济转型:一次是从新民主主义经济转变到社会主义计划经济;另一次是从社会主义计划经济转变到社会主义市场经济。

影响中国农耕经济向近代化变⾰的原因:

(1)影响经济转型的制度性因素——⼟地私有制。

中国封建社会最基本的⼟地制度是⼟地私有制,它成为封建专制统治的经济基础。

⼟地私有制必然导致⼟地兼并⼟地兼并现象使得古代中国的农耕经济始终在低⽔平的状态下运⾏,很难实现社会经济财富的积累,⽆法使财富转化为商业资本。

(2)影响经济转型的政策性因素——重农抑商,“海禁”与“闭关锁国”政策。

重农抑商政策产⽣于战国时期,其⽬的在于⿎励农耕经济的发展,以促进国家财富的积累,服务于当时的兼并战争的需要。

后来为历代王朝所沿⽤,成为古代中国的基本国策。

但,到封建社会后期它强化了⾃给⾃⾜的⾃然经济,阻碍了社会进步。

“海禁”与“闭关锁国”政策阻碍了国内资本主义萌芽的发展,使中国⽇渐脱离世界发展的⼤势,失去了利⽤国际贸易的优势地位开辟海外市场、刺激资本扩张、推进⼯业化的契机。

影响经济转型的经济结构因素——⼩农经济。

古代中国经济是以⼩农经济为核⼼的⾃给⾃⾜的⾃然经济。

其主要特点是封闭性、分散性等,不利于市场的发育。

⼩农经济的⽣产主要满⾜⾃我消费和交纳赋税。

由于沉着的赋税,⼩农经济⽆法实现量的积累,也⽆法实现农业经济的商品化。

(4)影响经济转型的思想观念因素:⾃战国以来,古代中国以“农本”为⽴国经济思想,历代统治者始终对⼯商业采取压制政策,导致民间资本⼤量流向⼟地,⽽⾮⽤来经营⼯商业。

论近代江西农业经济转型的制约因素本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意![内容提要]江西近代农业经济转型极不顺利,近代化的进程十分缓慢。

它既落后于广东、福建、江苏、浙江等沿海邻省,也落后于湖南、安徽、湖北等内陆邻省。

出现这种情况的主要原因在于江西近代农业经济转型遭到了一系列因素的阻碍,从而导致其实现近代化的条件不充分。

这些阻碍因素,有些是江西特有的,正是这种因素造成了江西农业经济顺利实现近代化的特殊困难;而有些则是江西和其他省份都具有的,这些普遍具有的阻碍近代化的因素同江西近代的特殊因素结合在一起,形成一股强大的江西经济近代化的反作用力。

正是这种反作用力严重阻碍了江西农业经济近代化的进程。

[关键词]近代江西;经济转型;制约因素列宁曾经指出:在近代各国农业经济的发展过程中有二个重要关键,一是直接生产者的自然经济转化为商品经济,一是商品经济转化为资本主义农业经济。

笔者在分析近代江西农业经济转型时,依据列宁的这一论断,从纵向上把近代江西农业经济的发展划分为三个发展层次,即农业自然经济、农业商品经济和农业资本主义经济,以把握江西近代农业经济转型特点。

从这一视角看,近代江西农业经济的转型主要表现为传统的自然经济转变为资本主义商品经济。

因此,本文在分析近代江西农业经济转型制约因素时,着重分析近代江西农业商品经济发展的阻碍因素。

一、外国资本主义经济的入侵纵观江西历史,江西社会经济,在唐宋以后直到清前期,在全国各省中一直处于较领先地位,特别是到了明清时期,江西商人凭借着江西本地商品如大米、茶、夏布、纸产、瓷器等活跃在全国各地,甚至出现了“无江西商人不成商场的局面”。

①据史料记载:“江西商人,遍布于长江上游各省……且恒操金融之枢”,“西邦之名,震耀一时,江西在全国内商业之盛与同时之山西相颉颃”,②从事商业经营者人“数何止数十万人”,每年为江西积累资金“殆将近千万元”。

我国经济转型的困难和关键问题作者:刘若江来源:《经营管理者·上旬刊》2016年第09期摘要:中国的改革过程就是一个经济转型的过程,纵观现状我国经济转型困境重重;实现我国经济转型,必须要从构建经济转型条件入手,记性明晰的产权界定,保护私有产权;政治体制与经济转型相协调,构建服务型政府;鼓励民营经济的发展,减弱企业负担。

关键词:经济转型转型条件产权界定民营经济2012年11月8日,中国共产党第十八次全国代表大会召开,“经济持续健康发展”、“转变经济发展方式取得重大进展”等,中共十八大报告用一系列表述勾勒了未来数年中国经济的发展方向,我国经济转型势在必行。

新阶段的经济转型,其核心目标是推动经济发展方式转型。

所谓经济发展方式转型,主要是实现两个转变:从制造向创新转型,从投资驱动向消费驱动转型。

一、经济转型困境1.投资驱动的经济增长方式没有得到改变。

近几年,作为拉动经济增长的“三驾马车”的投资,依然呈现逐年上涨的趋势,投资驱动型的经济增长方式没有得到有效改善,特别是政府主导型的投资现状没有得到有效缓解,2008年,经济危机爆发以后,为抵御金融危机的冲击,政府投资4万亿投资计划,计划下发到地方,各地政府投资高潮的推动导致投资累计高达18万亿,以刺激经济复苏和发展;一直相对应的是,我国消费并没有得到相应的提升,消费的经济拉动贡献率明显不足。

辜胜阻,李洪斌,李华先(2011)对发展中国家的发展经验表明,大多数国家在步人中等收入水平国家行列后会伴随着消费结构的升级并带动消费率的上升,之后消费率将维持在一个稳定的高水平并成为支撑经济增长的主要动力。

不可否认的是,政府投资政策也位于左右尴尬的地位,对了应对金融危机的冲击,政府只能依赖投资对经济的拉动作用,增强投资额度,与之对应的是带来通货膨胀和产能过剩。

政府十分明白扩张性政策的实施效应,如果不追加投资,必将带来我国经济增长速度的大幅度下滑。

2.产业转型的进程举步维艰。

资源错配、结构变迁与中国经济转型随着中国经济的不断增长,其中的一些问题正在浮现,比如资源错配和结构变迁。

这些问题对中国经济的持续增长和转型产生了威胁。

对此,本文将探讨这些问题对中国经济的影响,并分析其如何促进中国经济转型。

一、资源错配1.1 定义资源错配是指资源配置与经济目标不相适应的现象。

资源错配是一个较为复杂的现象,因为它涉及到生产活动的各个层面。

1.2 影响资源错配有严重的经济负面影响。

资源错配导致资源浪费,导致机会成本的增加。

在许多情况下,生产过度或增加无用服务的产量可能会导致资源短缺或浪费,随之而来的是环境负担的增加。

1.3 解决方案资源错配的解决方案可以通过调整资源配额和重定向已分配的资源来实现。

此外,政府还可以采取一些政策措施,如建设更多的、清洁的能源资源和有效控制污染等,以防止资源过度消耗。

二、结构变迁2.1 定义结构变迁是指一个经济体在一段时间内发生的基本变化,包括其经济制度、产业结构和消费结构等的发生变化。

2.2 影响结构变迁对整个经济产生深刻的影响。

结构变迁可能导致失业和降低生活水平,并且可能与一些不稳定的社会问题,如犯罪和家庭问题相关联。

2.3 解决方案为了解决结构变迁问题,政府可以通过以下方式来实现:对经济进行调整、重点发展新兴产业、升级传统产业、优化技术和设备,并且加强人才培养和教育以便使经济更好地适应变化。

三、中国经济转型3.1 定义中国的经济转型意味着从劳动密集型制造业经济向更为复杂和高级的制造业及服务业转型。

这种转型会导致中国经济的发展模式变化。

3.2 影响中国的经济转型对中国经济和其它经济体都有深远的影响。

中国经济的转型将加速其经济增长并推动全球经济增长。

此外,中国的转型也可能导致某些国家的特定工业部门因中国如此大规模的出台而形成严重的冲击。

3.3 解决方案中国的经济转型需要多个维度的政策支持。

例如,政府可以通过教育与技能培训计划来促进人力资源的提高;发展创新型企业并且通过政策支持来优化产业结构;以及通过增加国际产业交流与合作,培训国际化商务交流来引导公司积极转型。