全血细胞减少的病因诊断和治疗

- 格式:ppt

- 大小:914.50 KB

- 文档页数:40

临床医药文献杂志Journal of Clinical Medical2018 年第 5 卷第 49 期2018 Vol.5 No.4945114例全血细胞减少患者的病因及血象分析马玉娟,杨 磊*(江苏省镇江市第一人民医院血液科,江苏 镇江 212002)【摘要】目的 探讨全血细胞减少的常见病因及血常规特点。

方法 回顾分析了镇江市第一人民医院血液科入住的114例全血细胞减少患者的病因、临床特点及血常规结果。

结果 这114例患者中原发造血系统疾病占74.6%,非造血系统的疾病占14.9%,原因不明的占10.5%。

造血系统疾病中以巨幼细胞贫血常见,非造血细胞系统中以免疫相关性血细胞减少常见。

急性髓系白血病、骨髓增生异常综合征粒细胞缺乏的患者比例较高,巨幼细胞性贫血患者的红细胞平均体积较其它病因明显增加。

结论 引起全血细胞减少的病因较多,要重视原发血液系统疾病诊断,也不能漏诊非造血系统疾病,对全血细胞减少患者需要进行全面检查,才能提高确诊率。

【关键词】全血细胞减少;中性粒细胞绝对值;红细胞体积【中图分类号】R551 【文献标识码】B 【文章编号】ISSN.2095-8242.2018.49.45.03全血细胞减少的患者是血液科临床工作中遇到的一类常见问题,除了原发造血系统的疾病外,很多非造血系统的疾病也可导致全血细胞减少。

部分全血细胞减少的病因诊断可能需要很长时间,且有些患者有时仍难以明确诊断。

本文对镇江市第一人民医院血液科住院的114例全血细胞减少患者进行回顾性分析,以加强对全血细胞减少患者临床特点的认识及提高对病因的诊断。

1 资料及方法1.1 临床资料回顾分析了2016年02月~2018年02月在镇江市第一人民医院成人血液科住院的行血常规检查提示全血细胞减少的初诊患者114例,除外在我科化疗后骨髓抑制继发的全血细胞减少。

所有患者血常规检查结果至少有2次达到以下诊断的标准:白细胞计数小于4×109/L ,血红蛋白小于120 g/l (成年男性),血红蛋白小于110 g/l (成年非妊娠女性),血红蛋白小于100 g/l (成年妊娠女性),血小板小于100×109/L 。

儿童再生障碍性贫血诊断指南与操作规范【诊断与分型标准】1.诊断标准:需要符合下列5项条件:(1)全血细胞减少,如只有1〜2系下降,则需有血小板计数降低。

(2)一般无脾肿大。

(3)骨髓至少1个部位增生减低或重度减低,伴有巨核细胞明显减少(全片<7个)。

如有增生活跃现象,须有巨核细胞明显减少,骨髓小粒非造血细胞增多。

有条件者尽量行骨体活检,显示造血组织减少,脂肪组织增多,巨核细胞减少。

对于临床表现和外周血象符合再障,但骨髓涂片检查不符合者,必须进行骨髓活检以利及时确诊。

(4)能除外引起全血细胞减少的其它疾病。

如阵发性睡眠性血红蛋白尿、骨髓异常增生综合征、特发性血小板减少性紫癜、急性造血功能停滞、骨髓纤维化、恶性组织细胞病和急性白血病等。

(5)一般抗贫血药治疗无效2.分型标准:同时符合下列三项血象标准中的两项者,应诊断为重型再障(SAA):(1)网织红细胞<1%,绝对计数<15X109/L。

(2)中性粒细胞绝对计数<0. 5X109/L O⑶血血小板<20X109/L。

根据分型标准,再障一般可分为三种类型:①急性再障(重型再障一I型,SM—I):病情进展迅速,外周血象下降较快,一般在3个月内达到SAA标准者。

②慢性重型再障(重型再障-II型,SAA-II):病情较缓慢,>3个月进展到上述SAA标准者。

③一般慢性再障9八八):外周血象未达到SAA标准者。

3.其它参考分型:(1)极重型再障(Very Severe Aplastic Anemia,VSAA):国外Camitta诊断标准中,将5八人外周血中性粒细胞绝对计数<0. 2X10/L者,定为VSAA。

(2)中型再障(Moderate, AA):近年国外文献又将未达到SAA 标准,但造血功能已下降到一定程度的患者视为中等程度再障,标准为:①髓细胞成分<50%;②加以下三条中的两条:a.中性粒细胞计数<1. 0X109/L;b.网织红细胞绝对值<30X109/L;c.血小板计数<60x109/L, 持续6周以上。

再生障碍性贫血的病因病理及中西医治疗方法【概述】再生障碍性贫血(简称再障),是由多种原因引起的骨髓造血干细胞、造血微环境损伤以及免疫功能改变,导致骨髓造血功能衰竭,而出现的全血细胞减少为主要表现的疾病。

病理变化主要为红髓的脂肪化。

根据起病缓急、病情轻重、骨髓损伤程度和转归等,国内分为急性和慢性两型,国外分为重、轻两型。

我国发病不多,每年0.74/10万人口,其中每年有0.14/10人口为重型再障。

在中医学里,再障属于虚劳、虚损、血虚、血证的范畴。

《金匮要略》曾记载:“男子面色薄,主渴及亡血,脉浮者,里虚也”。

又说:“面色白,时暝兼衄,少腹满,此为劳使之然”。

“男子脉大为劳,极虚亦为劳”,这些描述均与再障相似,并认证为虚、为劳。

【病因病理】一、西医病因和发病机制约半数以上的患者找不到明确的病因。

(一)化学因素包括各类可以引起骨髓抑制的药物(氯霉素、合霉素及抗肿瘤药、磺胺类)和工业用化学药品(苯)。

这类化学物质中一部分对骨髓的抑制作用与其剂量有关(如苯及各种抗肿瘤药),只要接受了足够的剂量,任何人都能发生再生障碍性贫血。

抗生素、磺胺药及杀虫剂等引起再障与剂量关系不大,而和个人的敏感性有关。

后者的后果往往较为严重。

(二)物理因素 X线、镭、放射性核素等可因阻挠DNA 的复制而抑制细胞的有丝分裂,从而使造血干细胞数量减少,干扰骨髓细胞的生长。

(三)生物因素包括病毒性肝炎及各种严重感染也能影响骨髓造血。

关于再障的发病机制,目前尚没有较全面的阐明。

大量的临床及实验研究表明,再障是一组异质性( heterogeneous)疾病。

可能的发病机制包括:1.造血干(祖)细胞内在的缺陷造血干(祖)细胞内在的缺陷包括量和质的改变。

再障患者CD34+细胞中的具有自我更新能力的细胞及长期培养起始的细胞(LTCIC)明显减少或缺如,且CD34+细胞减少的程度与病情的严重性呈正相关。

再障患者的造血干(祖)细胞在长期骨髓培养体系的正常基质上不能增强或增殖能力显著降低。

再生障碍性贫血的诊断标准再生障碍性贫血简称再障,是一种由多种病因共同作用引发的造血障碍疾病,该病会导致红骨髓的总容量减少,代以脂肪髓,造血衰竭,以全血细胞减少为主要表现的一组综合症。

而目前国际通用的再生障碍性贫血的诊断标准如下再生障碍性贫血的诊断标准1、患者的全血细胞数目减少,网织红细胞百分数<0。

01,淋巴细胞比例增高。

2、患者通常没有出现肝、脾肿大。

3、患者的骨髓检查显示,至少一部位增生减低或重度减低(如增生活跃,巨核细胞应明显减少,骨髓小粒成份中应见非造血细胞增多。

有条件者应作骨髓活检等检查)。

对于长期服用激素药或输血的患者,可服用康髓诺汤药激活骨髓干细胞造血功能,逐渐摆脱激素和输血依赖,一般5 个周期左右即可完全康复。

4、可以排除患者存在外其他引起全血细胞减少的疾病,如阵发性睡眠性血红蛋白尿、骨髓增生异常综合症中的难治性贫血、急性造血功能停滞、骨髓纤维化、急性白血病、恶性组织细胞病等。

5、一般的抗贫血药物治疗无效。

再生障碍性贫血的分型诊断标准:1、患者网织红细胞绝对值<15X109/L。

2、患者患者血液中性粒细胞<0。

5X109/L。

3、患者血液血小板<20X109/ L。

骨髓增生广泛重度减低。

非重型再障指达不到重型再障诊断标准的再障。

重型再生障碍性贫血,发病急,且症状呈进行性加重,严重感染和出血。

只要患者的血象具备以上三项中的任意两项,就要及时进行治疗,切不可耽误。

(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)。

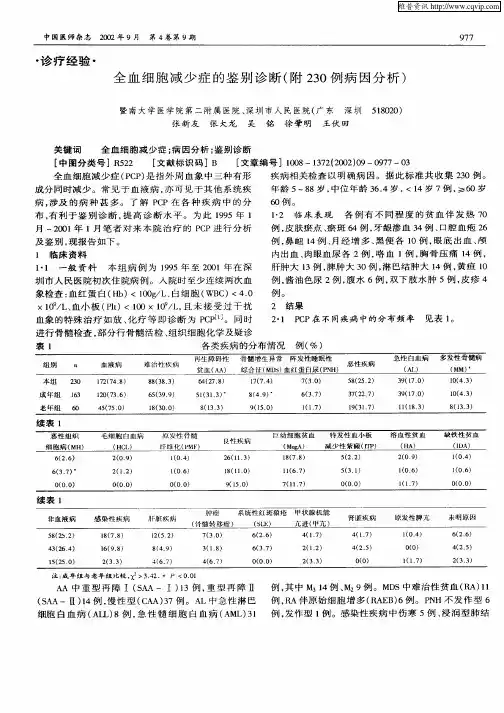

34主圈塞旦匿型!Q!!至!旦筮i!鲞筮!塑£塾i望!堕』壁坚!坠!!堕里堕盟!!!丛!生i!i些丛型:!Q!Q:y!!:!!:盟!:!全血细胞减少症232例病因分析吴克雄高丽霞东传玲朱海鹏【摘要】目的了解全血细胞减少患者血液学分析情况。

方法对我院1998年至2008年间232例全血细胞减少患者进行外周血涂片、骨髓象分析。

结果本组经血液学、外周血涂片、骨髓细胞学检查确诊原发病157例(67.67%),其中急性白血病60例(25.86%),再生障碍性贫血39例(16.8%),骨髓增生异常综合征25例(10.78%),慢性肝病、肝硬化23例(9.91%),各种感染20例(8.34%)。

结论全血细胞减少的病因主要是血液系统肿瘤疾病。

【关键词】全血细胞减少;诊断;病因分析Et i opat hogeni s i s a na l ys i s of232c as es w i t l l pan cyt open i a pat i ent s W U K e-xi ong,G A O Li—xi a,D O N GC huan-l i ng,Z H U H ai-peng.O epar t m em of H em at ol ogy,K er am yi G ener al H os pi t al,K e r am yi834000,C hi na【Abs tr act】O bj ect i ve T o expl or e t he hem at o l ogy char a ct e r i s t i c s of c as es w i t h pan cyt openi a pati ent s.M et hods T o m eas ur e and a na l yze t he peri phe ra l bl ood and st at us of bone m ar r ow i n232c as es w i t hpa ncyt o—pen i a pa t i ent bet w een1998and2008.R e sul t s D i a gnos i s pri m ary af f ect i on157cases(67.67%)by bone m a r-r o w ey t om o r pho l ogi c ex am i n at i o n i n t hes e232ca se s.R a t i o of c as es w i t h a cut e l euk em i a w a s25.86%.R a t i o ofc as esw i t h ap l ast i c anem i a,m yel odys pl as t i c s yn dr om e,chr on i c l i ver di se as e and i nf ec t i on w a s r e spect i vel y16.8%,10.78%,9.91%and6.34%.C oncl us i o ns Et i opat hogeni si s of pancyt o pen i a pa t i ent is eonc em e dw i t h hem at ol ogi c al s yst em di sease.【K ey w or ds】Pancyt openi a;D i agnosi s;Et i opat hogeni si s a nal ysi s全血细胞减少临床较多见,属多病因性症状群,在疾病早期难以鉴别,而血片与骨髓片结合检查是明确病因、判断预后的关键,只有针对病因治疗才能获得较满意的效果,因此,对病因诊断显得尤为重要。

全血细胞减少诊断标准全血细胞减少是一种常见的临床现象,指的是血液中红细胞、白细胞和血小板数量减少。

全血细胞减少可能由多种原因引起,包括感染、药物不良反应、骨髓疾病、免疫系统异常等。

对于全血细胞减少的诊断,临床医生需要综合患者的临床表现、实验室检查结果以及病史等信息进行综合分析,以确定病因并制定相应的治疗方案。

一般来说,全血细胞减少的诊断标准主要包括以下几个方面:1. 血常规检查。

血常规检查是诊断全血细胞减少的重要手段之一。

通过检查患者的血液样本,可以了解到红细胞、白细胞和血小板的数量和形态等信息。

一般情况下,红细胞计数低于正常范围、白细胞计数低于正常范围以及血小板计数低于正常范围都可以作为全血细胞减少的诊断依据之一。

2. 骨髓穿刺检查。

骨髓穿刺检查是诊断全血细胞减少的关键检查手段之一。

通过骨髓穿刺,可以直接观察骨髓内造血细胞的数量和形态,了解造血功能是否正常。

对于全血细胞减少患者,骨髓穿刺检查可以帮助医生确定病因,如骨髓疾病、感染等,并指导后续治疗方案的制定。

3. 临床表现。

除了实验室检查外,患者的临床表现也是诊断全血细胞减少的重要依据之一。

全血细胞减少患者可能出现贫血、乏力、出血倾向、感染等症状,这些临床表现可以帮助医生判断病情严重程度,并指导治疗方案的制定。

4. 病史调查。

对于全血细胞减少患者,医生还需要了解患者的病史,包括曾经的疾病史、用药史、暴露史等。

这些信息可以帮助医生确定患者可能的病因,如药物不良反应、感染史等,并指导后续治疗方案的制定。

综上所述,全血细胞减少的诊断标准主要包括血常规检查、骨髓穿刺检查、临床表现和病史调查等方面。

通过综合分析这些信息,临床医生可以准确判断患者是否存在全血细胞减少,并找出可能的病因,从而制定相应的治疗方案。

对于全血细胞减少的诊断,临床医生需要综合考虑各项指标,并排除其他可能的疾病,以确保诊断的准确性和可靠性。

再生障碍性贫血病因病理、临床表现及诊断要点再生障碍性贫血(aplastic anemia,AA,再障)是由于多种病因引起的造血干细胞及造血微环境的损伤,红骨髓被脂肪所替代,骨髓造血功能衰竭,临床上以全血细胞减少为特征的一组综合征。

再障又名“不增生性贫血”、“低增生性贫血”、“再生不能性贫血”、“再生低下性贫血”、“骨髓功能衰竭症”等。

根据我国21省(市)、自治区的调查,年发病率为0.74/10万人口,其中急性再障0.14 /10万人口,慢性再障为0.60/10万人口;各年龄组均可发病,但慢性再障在老年期增高;北方的发病率略高于南方;我国和亚洲其他国家统计性别比例均是男性多,而欧美国家男女相仿,瑞典1.3/10万人。

近年来,随着对再障认识的逐步深入及诊疗技术的不断改进,对再障的治疗已积累了一定的经验。

再障多属中医学中“虚劳”、“血枯”、“血证”、“温毒”等范畴。

【病因病理】一、西医再障分先天性和获得性两大类,获得性居绝大多数,先天性再障甚罕见。

1.病因 下列因素可能导致获得性再障的发生:①化学因素(包括化学药品和化学物品):导致再障的化学药品可分为两类:一类与剂量有关,如抗肿瘤药,接受了足够剂量,一般人都会引起骨髓抑制,导致本病的发生;另一类与其剂量关系不大,而与个体敏感性有关。

据有关资料表明,此类药物超过50种之多,如氯霉素是最常见的一种,对极少数可造成不可逆的骨髓再生障碍,与剂量及服药时间无关,主要是个体敏感性所致,是由于氯霉素影响了骨髓细胞脱氧核糖核酸的合成所造成的。

虽然发病率很低,但死亡率很高,约为80%,应高度警惕,②物理因素:各种电离辐射,如X线、放射性核素等,超过一定剂量时,将直接损伤多能干细胞或造血微环境。

如强直性脊柱炎放疗后再障发生率比对照组高40倍。

③生物因素:包括细菌(伤寒杆菌、白喉杆菌等)、病毒(肝炎病毒、流感病毒等)、寄生虫(血吸虫、钩虫等)。

④其他方面:如免疫因素、遗传因素、慢性肾炎、腺垂体功能减退、某些恶性肿瘤、部分阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)等,也可引起本病的发生。

全血细胞减少的病因诊断及治疗刘文;吴侠;李峰敏;郭媛媛;宋辉;董平;于艺冰【摘要】全血细胞减少是临床上较常见的一种血液学表现,全血细胞减少患者有相似的临床及实验室表现,鉴别有一定的困难,但由于病因不同而有各自的临床特点、实验室特点及特异的骨髓像表现.全血细胞减少的病因主要是造血系统的疾病,但也不能忽视非造血系统疾病,本文重点介绍了全血细胞减少的病因诊断步骤及首诊时的处理,以提高诊断的准确率,避免延误治疗.【期刊名称】《中国全科医学》【年(卷),期】2011(014)017【总页数】3页(P1961-1963)【关键词】全血细胞减少;病因;诊断;治疗【作者】刘文;吴侠;李峰敏;郭媛媛;宋辉;董平;于艺冰【作者单位】066000,河北省秦皇岛市第一医院血液科;066000,河北省秦皇岛市第一医院检验科;066000,河北省秦皇岛市第一医院血液科;066000,河北省秦皇岛市第一医院血液科;066000,河北省秦皇岛市第一医院血液科;066000,河北省秦皇岛市第一医院血液科;066000,河北省秦皇岛市第一医院血液科【正文语种】中文【中图分类】R551全血细胞减少是临床上较常见的一种血液学表现,不是一个独立的疾病,它是一组高度异质性疾病在某一侧面的共同表现。

其诊断标准为外周血白细胞<4.0×109/L,血小板<100×109/L,男性红细胞<4.0×1012/L,女性红细胞<3.5×109/L,男性血红蛋白 (Hb) <120 g/L,女性血红蛋白<110 g/L。

全血细胞减少可见于临床多个科室,涉及多种疾病,如再生障碍性贫血 (AA)、骨髓增生异常综合征 (MDS)等血液系统疾病[1]及肝硬化、脾功能亢进、感染、肿瘤等疾病,如何在复杂的病因中确立诊断,是血液科医生所关注的问题,本文将重点介绍全血细胞减少的病因诊断步骤及首诊处理方法。

1 全血细胞减少的病因诊断步骤 (见图1)图1 全血细胞减少的病因诊断步骤Figure 1 Procedures for etiological diagnosis of pancytopenia1.1 首先检查外周血判断有无全血细胞减少并初步判断病因检测外周血,如果白细胞、红细胞、血红蛋白及血小板均低于参考值的下限,则可诊断为全血细胞减少,同时制作血涂片镜检,根据外周血的血象特点初步判断其病因。

贫血、全血细胞减少症的分类及鉴别诊断按血细胞多寡,造血系统疾病可分为血细胞增多和减少两大类。

贫血、全血细胞减少症属血细胞减少类疾病,是一大类征候群。

由于致病机制复杂,该征侯群临床表现“花”、“杂”,规律性、同一性差,故诊断中容易出现“不典型”、“早期”、“变异型”等;治疗上有效率低,病死率高,或迁延不愈或“相互转化”,加重了患者和社会负担。

因此,准确鉴别贫血及全血细胞减少症不仅理论上有重要意义,临床上也迫切需要。

第一节病因及分类贫血主要依红细胞形态或病因、病理机制分类。

红细胞形态分类法虽粗略,但简单易行,可为贫血进一步病因诊断提供线索;病因分类直接涉及发病机制,对治疗和预后有指导作用。

一、红细胞形态分类主要依据平均红细胞容积(MCV)和平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)分类。

有大细胞性贫血、正细胞性贫血、小细胞低色素性贫血。

前文已提及,在此不再赘述。

值得注意的是,MCV测定的是红细胞平均体积,故当红细胞明显大小不均时,如骨髓纤维化,单看MCV、MCHC的表现似小细胞低色素性贫血,应该重视红细胞宽度分布(RDW)的检查,RDW可反映红细胞体积异常改变情况。

若RDW改变显著,则认真观察外周血涂片中红细胞形态,以确定诊断。

二、病因和病理机制分类:(一)血细胞生成减少血细胞生成主要取决于三大因素:造血细胞、造血调控(微环境)、造血原料。

造血细胞包括多能造血干细胞、髓系干/祖细胞及各系期前体细胞。

造血调控包括细胞调控(如骨髓基质细胞、淋巴细胞等)、体液调控等正/负调控因子和造血细胞本身的自我调控(程序化死亡)。

造血原料是指造血细胞增殖、分化、代谢以及细胞构件必需的物质,如蛋白、脂类、维生素(叶酸、维生素B12等)、微量元素(铁、铜、锌等)等。

这些因素中的任一种发生异常,都可能导致红细胞生成减少,进而发生贫血。

1.干/祖细胞量或/和质异常①再生障碍性贫血(AA):先天性AA包括范可尼贫血、家族性增生低下性贫血(Estren—Dameshek性)及胰腺功能不全性AA(Shwachman—Diamond综合征)。