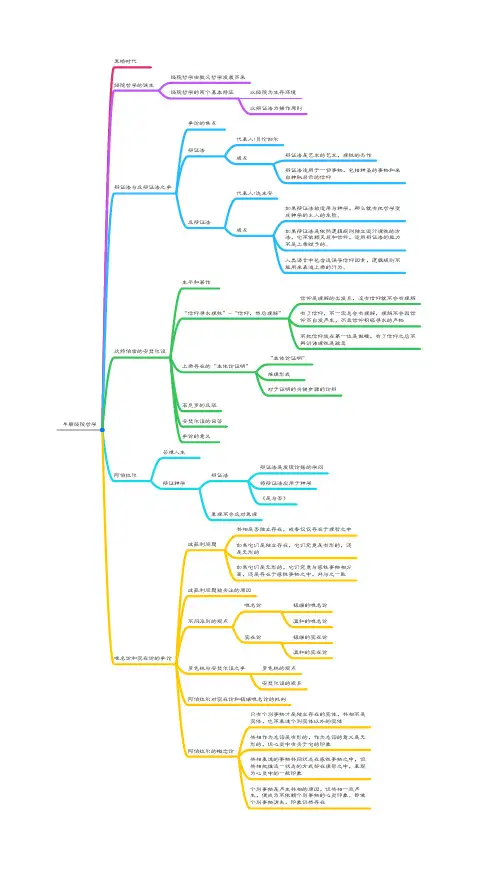

教父哲学与经院哲学的关系

- 格式:docx

- 大小:18.75 KB

- 文档页数:5

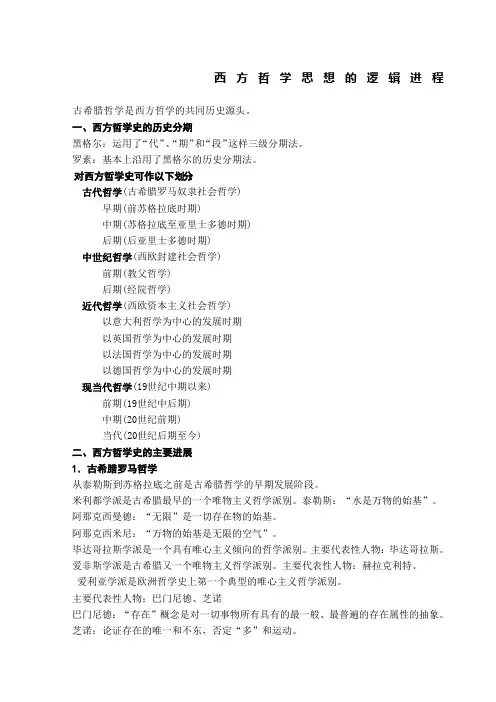

西方哲学思想的逻辑进程古希腊哲学是西方哲学的共同历史源头。

一、西方哲学史的历史分期黑格尔:运用了“代”、“期”和“段”这样三级分期法。

罗素:基本上沿用了黑格尔的历史分期法。

对西方哲学史可作以下划分:古代哲学(古希腊罗马奴隶社会哲学)早期(前苏格拉底时期)中期(苏格拉底至亚里士多德时期)后期(后亚里士多德时期)中世纪哲学(西欧封建社会哲学)前期(教父哲学)后期(经院哲学)近代哲学(西欧资本主义社会哲学)以意大利哲学为中心的发展时期以英国哲学为中心的发展时期以法国哲学为中心的发展时期以德国哲学为中心的发展时期现当代哲学(19世纪中期以来)前期(19世纪中后期)中期(20世纪前期)当代(20世纪后期至今)二、西方哲学史的主要进展1.古希腊罗马哲学从泰勒斯到苏格拉底之前是古希腊哲学的早期发展阶段。

米利都学派是古希腊最早的一个唯物主义哲学派别。

泰勒斯:“水是万物的始基”。

阿那克西曼德:“无限”是一切存在物的始基。

阿那克西米尼:“万物的始基是无限的空气”。

毕达哥拉斯学派是一个具有唯心主义倾向的哲学派别。

主要代表性人物:毕达哥拉斯。

爱非斯学派是古希腊又一个唯物主义哲学派别。

主要代表性人物:赫拉克利特。

爱利亚学派是欧洲哲学史上第一个典型的唯心主义哲学派别。

主要代表性人物:巴门尼德、芝诺巴门尼德:“存在”概念是对一切事物所有具有的最一般、最普遍的存在属性的抽象。

芝诺:论证存在的唯一和不东,否定“多”和运动。

古希腊哲学的繁荣:德谟克利特的原子来论哲学克服了以往从具体感性事物中寻求本原的局限恩培多克勒:“四根说”:水、气、火、土。

阿那克萨戈拉:“种子论”:“种子”是万物的本原。

德谟克利特:一切事物的始基是原子和虚空。

古希腊哲学的中期发展阶段,是从苏格拉底开始到亚里士多德为止的时期。

普罗泰戈拉认为:“人是万物的尺度”苏格拉底:人成为与自然并列的哲学主题。

柏拉图:建立起了一个以理念论为本体论的客观唯心主义体系。

亚里士多德:实现了古希腊哲学的大综合和大发展。

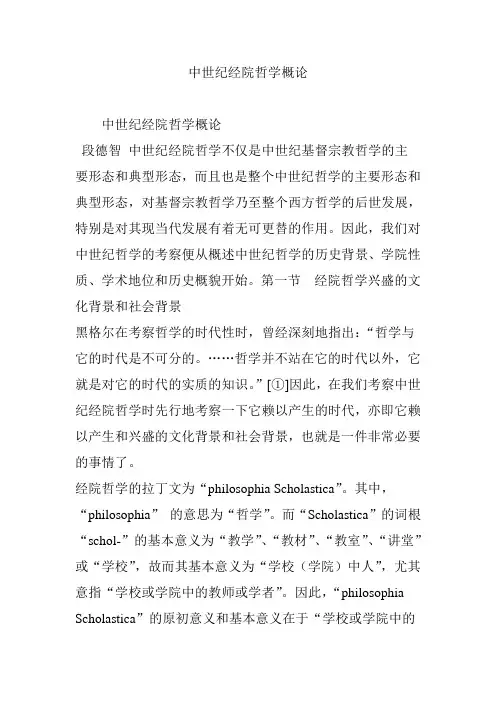

中世纪经院哲学概论中世纪经院哲学概论段德智中世纪经院哲学不仅是中世纪基督宗教哲学的主要形态和典型形态,而且也是整个中世纪哲学的主要形态和典型形态,对基督宗教哲学乃至整个西方哲学的后世发展,特别是对其现当代发展有着无可更替的作用。

因此,我们对中世纪哲学的考察便从概述中世纪哲学的历史背景、学院性质、学术地位和历史概貌开始。

第一节经院哲学兴盛的文化背景和社会背景黑格尔在考察哲学的时代性时,曾经深刻地指出:“哲学与它的时代是不可分的。

……哲学并不站在它的时代以外,它就是对它的时代的实质的知识。

”[①]因此,在我们考察中世纪经院哲学时先行地考察一下它赖以产生的时代,亦即它赖以产生和兴盛的文化背景和社会背景,也就是一件非常必要的事情了。

经院哲学的拉丁文为“philosophia Scholastica”。

其中,“philosophia”的意思为“哲学”。

而“Scholastica”的词根“schol-”的基本意义为“教学”、“教材”、“教室”、“讲堂”或“学校”,故而其基本意义为“学校(学院)中人”,尤其意指“学校或学院中的教师或学者”。

因此,“philosophia Scholastica”的原初意义和基本意义在于“学校或学院中的教师或学者的哲学”。

在这个意义上,我们不妨将经院哲学称作“学院哲学”。

[②]这一点从经院哲学的理论队伍或学术阵容方面看,是相当清楚的。

我们知道,古代的基督宗教哲学有两种基本形式,这就是教父哲学和经院哲学。

“教父”,拉丁文为“Patres Ecclesiae”。

其中第二个词“Ecclesiae”的词根为“Ecclesia”,其基本意义为“教会”。

这就意味着教父哲学家通常为教会中人士,而非“学院中的学者”。

第一个词“Patres”的词根为“pater”,而“pater”的基本意涵虽然为“父亲”,但却有“创始人”、“始祖”、“首领”、“组织者”、“筹备者”、“举办者”等延伸义,故而人们不仅用它来表示有社会地位的“贵族”、“元老”、“绅士”,而且还用它来表示具有神职的“神父”,后来它的一个同义词“papa”竟被人用来指称“教皇(教宗)”。

西方心理学的起源与建立(主要探讨西方哲学范围之内,用哲学的观点和思辨的方法来研究和阐释人的心理现象的各种理论)一、古希腊、罗马时期的哲学心理学(一)古希腊早期的哲学心理学思想1、米利都学派因其代表人物生于米利都而得名。

泰勒斯(约公元前624—前547)是米利都学派的创始人,被看着是古希腊第一个哲学心理学家。

他提出水是一切事物的基本要素,认为灵魂产生于水,又复归于水。

代表人物有泰勒斯、阿那克西曼德、阿那克西美尼。

2、毕达哥拉斯学派毕达哥拉斯(Pythagoras约公元前580—前500)是毕达哥拉斯学派的创始人,古希腊早期理念论思想的先驱。

他既是伟大的数学家,又是一位宗教领袖。

他提出了著名的毕达哥拉斯定理。

其基本观点为:(1)认为数及其关系是万物的根源。

(2)提出了灵魂不死和轮回说。

并把人的灵魂分为理性、智慧、情感三部分。

并认为前两者在脑,情欲在心脏。

(3)关于灵魂的构成。

毕达哥拉斯学派有三种观点。

第一种观点认为灵魂是由某种物质构成,如热气等。

第二种观点认为灵魂是空气中的尘埃。

第三种观点认为灵魂是一种和谐或谐音。

3、爱菲索学派又译爱非斯学派,以爱非斯城而得名赫拉克利特(Heraclitus,约公元前540—前480),爱菲索学派创始人,也形成哲学的伟大代表。

列宁称其为“辩证法的奠基人之一”。

其基本观点有:(1)万物由火生成,又复归于火;(2)认为一切皆变;人的智慧和世界的变化的规律是一气相通的。

(一个人不可能两次踏入同一条河流)(3)人的身体是土,人的灵魂是纯净的火(最干燥的灵魂最有智慧)。

4、爱利亚学派巴门尼德(Parmenides公元前570—前480)是爱利亚学派的重要代表人物。

此学派因产生于意大利的爱利亚而得名。

巴门尼德承认理性的真实性,否认感觉的可靠性,认为只有理性才能认识真理,因此他是理性主义的奠基者。

主张存在哲学,提出“存在是存在的,非存在是不存在的”,反对赫拉克利特的“我存在又不存在”的观点。

世界史人名名词解释(3)世界史人名名词解释波茨坦会议:1945年5月8日德国法西斯无条件投降,欧洲反法西斯战争胜利结束,但在远东对日作战还在激烈进行。

为了商讨对战后德国的处置问题和解决战后欧洲问题的安排,以及争取苏联尽早对日作战。

1945年7月17日到1945年8月2日,美、英、苏3国首脑杜鲁门、丘吉尔(1945年7月28日以后是新任首相艾德礼)和斯大林在柏林近郊的波茨坦举行战时第3次会晤,史称“波茨坦会议”或“柏林会议”。

1945年7月斯大林、杜鲁门、丘吉尔在德国的波茨坦会晤,重申了雅尔塔会议关于处理德国问题的精神。

会议期间,以中、美、英三国的名义发表了促令日本无条件投降的《波茨坦公告》。

斯大林格勒会战:莫斯科战役以后,受到重大损失的德军无力再对苏联发动全面攻势。

希特勒决定集中力量进攻南线,企图占领苏联战略要地斯大林格勒,以便夺取苏联南方重要的粮食、石油产区,进而包抄莫斯科。

1942年夏,德军集中150多万兵力和大批飞机、坦克,南北夹击,向斯大林格勒发动了猛烈进攻。

斯大林格勒的苏联守军殊死抵抗,德军始终未能完全占领这座城市,反而消耗了有生力量。

苏军赢得了聚集反-攻力量的宝贵时间。

同年冬,苏军突然发动大规模反-攻,分割包围了斯大林格勒附近的德军主力;第二年春,取得了斯大林格勒战役的辉煌胜利。

斯大林格勒战役是欧洲战场的转折点,苏军开始转入战略反-攻;斯大林格勒战役也是第二次世界大战的转折点。

阿拉曼战役:在北非战场,德意军队一度占据优势,英军被-迫退到埃及的阿拉曼附近。

为了扭转不利局面,1942年10月,英国蒙哥马利率军反击,赢得了阿拉曼战役的胜利。

德意军队损失惨重,仓皇西逃。

阿拉曼战役是北非战场的转折点。

第二年,北非德意军队投降。

中途岛海战:1942年,日本军部为了摧毁美国太平洋舰队,派出一支庞大舰队,进攻美军驻守的中途岛。

美军破译了日军密码,掌握了日军的作战计划,伏击日本舰队,6月4日至5日,双方舰队在中途岛海面展开了又一次海空大战。

经院哲学的定义概述(一)【经院哲学】(Scholasticism)亦译士林哲学、经院主义。

指中世纪西欧基督教哲学。

“经验哲学”一词从拉丁文“学校”(Schole)演化而来。

中世纪教会垄断一切学问,修士会聚于学院(经院),主要研究基督教的教理,同时也研究哲学、逻辑、语法、修辞学等其他知识,以服务于基督信仰为目的。

由于这一时期的哲学,主要产生于经院,所以被称为经院哲学。

经院哲学寻求理性与信仰之间的调和,谋天启与人智的统一。

经院哲学是唯理的,而非实验的;换言之,它根据逻辑,而非根据科学或经验观察。

它依据自然理性,更依据权威的经典。

它通常把圣经的经文乃至教父的论述作为逻辑推理的前提。

在基督教思想史上,通常称“教父哲学”为组织教理的时代,称跟随其后的“经院哲学”为论证教理的时代。

经院哲学建立在教父哲学的基础之上。

它始于第九世纪,至十五世纪而衰,历时六百年之久。

期间可分为四个阶段。

十一世纪以前为准备阶段,著名学者有:吉伯特(Gerbert,约945—1003)、贝伦加尔(Berengar de Tours,约1010—1088)、兰弗朗克(Lanfranc,约1010—1089)等。

至十二世纪为发展阶段,安瑟伦、哲罗姆(Jerome of Champeaux)、阿伯拉尔(Petrus Abailardus,1079—1142)、洛色林(Roscelinus,约1050—1125)等是这一阶段的主要人物。

这一阶段主要争论的问题是唯名论和唯实论。

十三世纪为经院哲学的鼎盛时期,主要代表人物是托马斯·阿奎那和邓·司各托。

其之兴旺,得益于阿拉伯及希腊学者之影响。

经由阿拉伯人重新发现和翻译的亚里士多德的著作传入西欧,与那时崇尚自然理性和逻辑推理的经院学风恰相契合。

于是教会学人皆舍柏拉图,而宗亚里士多德。

亚里士多德有关“纯形式”和“不动之推动者”的论述成为托马斯·阿奎那等经院哲学家用来证明上帝存在的主要思路。

经院哲学的产生教父学经过发展,逐渐发展成为更有系统的经院哲学。

经院哲学是教会和封建统治者的指导思想,是自然科学的精神枷锁。

经院哲学的学术来源于《圣经》和教父学,它产生于9~10世纪,发展于11~12世纪,13世纪达到全盛时期。

经院哲学全盛时期的代表人物是托马斯·阿奎那。

经院哲学用《圣经》的教条去论述哲学命题,所研究和争论的问题绝大部分是十分荒谬的。

例如,上帝的花园中的玫瑰花,枝干上是不是有刺?天使们是站着睡觉?还是躺着睡觉?亚当和夏娃被上帝造出来的时候,有几岁?有多高?等等。

当然,这些荒谬的争论,如果出现在现在,一定会被认为是神经出了毛玻可是在中世纪时期,它毕竟使人们的思想在教会愚昧的禁锢中,稍为活跃了一些。

经院哲学的内容十分庞杂,大量的引经据典,空洞无比,完全脱离了实际。

因此,人们又把中世纪的经院哲学的教条文章叫“繁琐哲学”,或“空洞哲学”。

在经院哲学的统治之下,自然科学只能在宗教信仰规定的范围内活动。

真理就是上帝。

上帝就是真理,而真正的科学认识和科学研究被窒息了。

可以这样说,在科学上,中世纪的基督教确实没有留下什么,只留下迫害自然科学家的可耻纪录。

再说在经院哲学的内部,也同样存在着对立面的斗争,主要表现在唯名论与实在论的斗争,这一斗争持续了数百年。

唯名论是把一般概念只看成是个别事物的总的名称而不是实体的一种见解。

实在论也叫唯实论,是把反映个别事物共同属性的一般概念看作是实在哲学见解。

他们之间的焦点是一般与个别的关系问题,实际上是唯物主义和唯心主义的斗争的一种体现。

唯名论认为,个别是可以被感受的真实的东西,而一般则是表示个别事物的名称,概念或符号,个别先于一般。

实在论者认为,一般先于个别而存在,是独立于个别事物的客观实在,个别是从一般中产牛的。

早期的唯名论的代表人物是罗瑟林(1050~1124)和比埃尔·阿伯拉尔(1079~1142);实在论的代表人物是安瑟伦(1033~1129)。

世界史期末复习重点答案[1]⼀、名词解释:1、西哥特王国古国名。

5~8世纪初西哥特⼈在西罗马帝国境内⾼卢西南部和西班⽛建⽴的⽇⽿曼国家。

376年西哥特⼈遭到匈奴⼈袭击,被赶过多瑙河,进⼊罗马帝国,经罗马允许西哥特⼈被迫以同盟者⾝份迁往罗马境内。

因不堪罗马帝国的剥削与压迫,西哥特⼈举⾏起义,并于410年在阿拉⾥克的领导下攻陷罗马城,412年回师⾼卢,419年以⼠鲁斯为中⼼建⽴西哥特王国,之后把⾸都迁⾄托勒多,完全成为西班⽛国家。

711年阿拉伯⼈侵⼊西班⽛,714年灭西哥特王国。

2、法兰克王国古国名。

5 世纪末~10世纪末由早期⽇⽿曼⼈法兰克⼈在西欧建⽴的封建王国。

486 年克洛维击溃西罗马在⾼卢的残余势⼒,占领⾼卢⼤部分地区,建⽴了墨洛温王朝,成为西欧强国。

以后封建贵族势⼒发展,王权⽇益微弱,751年,宫相丕平篡夺王位,墨洛温王朝灭亡,开始加洛林王朝的统治。

丕平之⼦查理在位时更⼤规模向外扩张,公元800年查理加冕称帝,成为查理曼帝国。

843年内部分裂为三部分,即后来法国、德国和意⼤利的雏形。

3、汪达尔主义汪达尔⼈是⽇尔曼⼈的⼀⽀,他们从现在的斯坎迪纳维亚半岛南端和⽇德兰半岛以及德国北部⼀带开始⾸先迁往东欧⽔草丰美的草原,后受匈奴⼈挤压开始往西迁徙。

455年,汪达尔⼈渡海攻陷罗马,把它交给⼠兵掠夺两个星期,许多⽂物和艺术珍品毁于⼀旦,给⼈类⽂化造成不可弥补的损失。

所以毁灭⽂化的“汪达尔主义”由此得名。

汪达尔主义意味着对物质、⽂化的极具毁灭性的、彻底的破坏。

4、教⽗哲学教⽗哲学是新柏拉图主义哲学和基督教神学合⼆为⼀的宗教信仰主义理论,本质上是宣扬以神为出发点和终结点的宗教唯⼼主义世界观和⼈⽣观。

所谓教⽗,是那些既宣讲⼜著作的护教者,他们对制订和论证基督教教义作出了贡献,因⽽被尊称为“教会的⽗⽼”,简称“教⽗”。

公元4-5世纪期间,以奥古斯丁、安布罗斯和杰罗姆三位杰出的神学家为代表的教⽗哲学形成。

教⽗哲学主要是以哲学论证神、三位⼀体、创世、原罪、救赎、预定、天国等教义。

【奥卡姆哲学系列】经院哲学家:阿伯拉尔我们继续介绍欧洲中世纪哲学,前面我们介绍了欧洲中世纪三位哲学家,波爱修、洛色林、安瑟尔谟关于共相问题的思想观点。

简单来说,波爱修承认共相的实在性,但否认它的独立存在,洛色林否认共相的实在性,而安瑟尔谟肯定共相的实在性。

01为什么称教父哲学?在安瑟尔谟之后,欧洲中世纪哲学进入了经院哲学,安瑟尔谟也被称为“最后一位教父哲学家,和第一位经院哲学家”。

中世纪的教父哲学和经院哲学,总体来说都可以称之为“基督教哲学”,也可以理解为,教父哲学是基督教哲学的第一阶段,而经院哲学是第二阶段。

他们的分野大概是公元11世纪左右,他们的共同特点就是,都在试用哲学来调和理性和信仰之间的矛盾。

大约从公元1世纪到11世纪属于教父哲学阶段,这一阶段之所以称之为“教父哲学”,是因为,从公元1世纪开始,基督教逐渐在欧洲传播,在这些信奉基督教的人中,有一些人具有深厚的希腊文化素养,他们被称之为“教父”,他们把基督教的信仰和罗马的知识结合起来,为基督教的神学教义奠定了理论基础。

所以,教父的思想体系成为了维护宗教统治权威的重要工具,他们的思想体系也被称为“教父哲学”,教父哲学主要的任务,就是以哲学的方式,来论证神、三位一体、创世、原罪、救赎等等教义的合理性。

这一时期最具代表性的哲学家和神学家就是奥古斯丁,他提出了著名的“三位一体”的思想,他从上帝三位一体自身的角度,来阐述了“神和人”关系,认为圣父、圣子、圣灵不可分割,是同一个实体。

奥古斯丁的思想,无论是在西方神学史上,还是在哲学史上,都具有极为重要的地位。

在这一期的思想更倾向于柏拉图的思想体系,并且他们把柏拉图的“理念”神秘化,认为真理的精神世界,或者说柏拉图的理念世界,是必然存在,而且是首先独立和永恒存在的。

02欧洲黑暗的中世纪从公元476年西罗马帝国灭亡之后,欧洲陷入了战乱,这段时间社会动荡不安,哲学并没有得到什么发展,这段时期也被称之为“黑暗的中世纪”,直到800年后查理曼帝国建立之后,欧洲才逐渐稳定下来。

教父哲学与经验哲学的关系上帝存在的证明(三大证明)导言:希腊哲学的时期终于烟消云散,在希腊哲学的影响还残存很深的时期,新的思想登上了历史的舞台,这就是宗教的文化形式,它带来了出去理神的设定的人格神的崇拜,以及多种不同的对于上帝的无限追求。

对于上帝的研究、讨论和信仰归根到底还是对于世界本体的继续追问,仍然是对于事物本原探索的不懈努力和人们不能满足于希腊哲学的现有理论的理论突破和创新。

虽然这个时期哲学的发展没有早期的希腊哲学这么繁盛,虽然经历着中世纪的黑暗和教会破坏干预对于哲学的发展产生了很多抑制的影响,但是我们仍能看到思想火花的迸溅,仍能看到不管是保守中的发展还是发展中的艰辛,人对于真理的追求只是以不同的形式呈现在现代人的面前,令人反思和叹息。

对于教父哲学或者说基督教哲学的研究对于我们现在研究西方社会的文化有着很大的帮助,当我们仍然在使用东方的智慧思考问题的时候,我们发现自己的很多看法做法都有了西方人的特点,而要彻底理解西方人做事的方式则更应该关注基督教以及对后世的深远的影响。

经验哲学在我的理解基本上是于大陆唯理论相对立的以实验和证据为基础的哲学体系,对于后世科学的发展产生了不可磨灭的影响,就是我们现在的科学与工程研究时仍然很多场合需要用纯经验的或半经验的方法,积累经验数据,找出经验公式,得出经验结论,这些在比如流体力学、材料力学中都是至关重要的基本方法,可以说是这些学科的本质和灵魂。

当然,经验的方法绝不仅仅在科学的领域作用广大,在更多的社会科学中也是我们基本方法。

对于上帝存在的证明是一种宗教实践的基础,但是同时也是对于本质根本的探究,对于上帝的证明也是从另一个角度为每个事物找到存在的可能以及本质属性,第一性的东西使人赖以生存的精神家园和依托。

文艺复兴时期后人的发现与世界的发现才使人们意识到人的价值是人的尊严、才能和自由,在关注神以后人作为主角走上了历史的舞台。

教会哲学与经验哲学基督教哲学基本上有两种倾向,理性主义的思维试图用自己的理智解释上帝和基督教的一切教义中的基本问题,他们希冀清晰地陈列所有的问题并且得到合理的解释,但问题就在于对于宗教的解释总是有其神秘的成分和不可知的内容,这些也是宗教不同于哲学的根本区别,它是一种对于神圣的崇敬和不断地趋近神圣的过程,过多的理性成分必然与基督教哲学的本身产生矛盾,但是理性主义者又绝不会因为这些而停止他们的探求和追索;另一派别是信仰主义者,他们认为首要的是相信,只有相信才能理解。

《西方哲学史》12小教5班田丽荣12407050514比较教父哲学和经院哲学的异同?答:教父哲学与经院哲学是继古希腊哲学之后的中世纪两个哲学体系,教父哲学反映了古代奴隶制度向封建制演变的意识形态,而经院哲学是中世纪封建制度成熟和发展的必然产物。

他们有很多共同点,作为教父哲学的继承者, 经院哲学在研究的内容和方法上, 在哲学思想的表达方式上, 都与之有着相同的地方,不管是教父哲学还是经院哲学,都是为基督教的信仰服务的,都是当时社会政治斗争的反映。

他们的哲学问题都与神学联系起来。

这两类哲学都没有超越信仰的界限。

经院哲学发展了教父哲学,所以教父哲学和经院哲学也有很多不同。

教父哲学它是用来捍卫基督教独一无二的地位,反希腊哲学。

经院哲学寻求理性与信仰之间的调和,谋天启与人智的统一。

教父哲学基于柏拉图主义,而经院哲学的基础则是亚里士多德主义。

教父哲学的主要代表人物奥古斯丁认为,基督教的主要研究对象是神和灵魂,论证的课题是认识神和认识自我。

他借助柏拉图哲学的理念论和斯多阿学派的伦理学,断言神是超越的存在,永恒不变,绝对统一托马斯针对当时逐渐注重理性知识和要求哲学独立的思想倾向,在对知识进行分类时,利用亚里士多德的形式与质料、潜能与现实、可能与必然等范畴,力图消除"超越"与经验、无限与有限、精神与物质之间的脱节现象,调和理性与信仰、人与神之间的关系。

经院哲学与教父哲学相比,它觉醒了人们的理性。

教父哲学的代表人物德尔图良反哲学,表达的是极端信仰主义立场,“不需要探究”。

奥古斯丁,重视教义的信仰,他说“理解为了信仰,信仰为了理解”,以哲学巩固信仰,强调信仰高于理性。

所以,教父哲学提倡的是对权威的绝对服从,是盲目的信仰。

经院哲学的代表人物贝伦伽尔与达米安运用理性辩论的方法理解维护或批判神学教条,寻求正确理解。

同时的其他哲学家却把辩证方法应用于认识外在世界。

经院哲学争论的问题大多荒唐。

如“天堂里的玫瑰花有没有刺?”“上帝能否制造出自己举不起来的石头?”“天使吃什么?”等等,都是一些脱离实际、烦琐空洞的抽象议论,没有意义。

⽐较教⽗哲学和经院哲学的异同⽐较教⽗哲学和经院哲学的异同⼀、定义教⽗哲学:公元2~5世纪早期基督教为其教义辩护的⼀种宗教唯⼼主义思想体系。

它是由护教者根据圣经,利⽤古希腊罗马哲学特别是新柏拉图学派斯多阿学派的学说建⽴起来的。

经院哲学:经院哲学是与宗教神学相结合的唯⼼主义哲学,属于欧洲中世纪特有的哲学形态,是天主教教会⽤来训练神职⼈员,在其所设经院中教授的理论,故名经院哲学。

⼆、异1. 代表⼈物不同:教⽗哲学分为希腊和拉丁两⼤派:查⼠丁、塔提安、伊雷纳乌斯、克莱门、奥⾥根等,是教⽗哲学的创始者。

另⼀派的代表⼈物有:奥古斯丁等。

他们是教⽗哲学的组织者。

奥古斯丁则是最后的完成者,他把教⽗哲学推向了全盛时期。

2. 哲学思想不同教⽗哲学的主要是三位⼀体论,⽗、⼦、圣灵,三⽽⼀,⼀⽽三,既具有三个位格,⼜共是⼀个神,⽽且是唯⼀的神。

创世论、原罪论、救赎论和预定论、天国论。

经院哲学是⼀种为宗教神学服务的思辨哲学。

它的研究只允许在基督教教义的范围内⾃由思维,为信仰找合理的根据。

它反对离开教义⽽依靠理性和实践去认识和研究现实。

因⽽其结论也不受经验和实践的检验。

经院哲学往往争论⼀些荒唐的问题。

经院哲学运⽤理性形式通过抽象⽽烦琐的辩证⽅法论证基督教信仰。

经院哲学家们围绕着共相与个别、信仰与理性的关系展开了长期的⽃争,形成了“唯实论”和“唯名论”两个派别。

3.历史影响不同经院哲学作为⼀种调和理性与信仰之间⽭盾的思想体系, 虽然对理性的发展有⼀定的促进作⽤, 但经院哲学内部从⼀开始就包含着消极的因素, 从⽅法上看,它是脱离实际的,成为禁锢⼈们头脑的精神枷锁。

三、同都是社会发展的产物,都对社会产⽣了⼀定的影响。

教父哲学与经院哲学的关系

姓名:周雨晴

学号:09121008

班级:医电91

【摘要】教父哲学与经院哲学是继古希腊哲学之后的两个哲学体系,而其最主要的贡献就集中在了对上帝存在的证明上。

对上帝存在的证明可以从三个方面来说明:知识论、本体论和目的论。

【关键词】教父哲学经院哲学上帝存在的证明知识论本体论目的论

教父是基督教实现大一统过程中教义的捍卫者、教规的制定者和公教会的组织者,所以在基督教兴起之后就有了教父哲学。

将基督教纳入哲学的领域,这是教父哲学诞生的一个重要标志。

而经院哲学是与宗教神学相结合的唯心主义哲学,属于欧洲中世纪特有的哲学形态,是天主教教会用来训练神职人员,在其所设经院中教授的理论。

在这两个哲学中,最值得一说的就是关于上帝存在的证明。

上帝存在的本体论证明最初是由安瑟尔谟提出的,当时就遭到同时代人的猛烈抨击,后来经过笛卡尔的重申,康德的批判,以及黑格尔对康德的再批判,该证明所涉及的思维与存在的同一性的深刻内容才真正被揭示出来。

(一)知识论论证

奥古斯丁是基督教拉丁教父的四大博士之一,教父思想的集大

成者,是理性辩护主义的代表。

理性辩护主义是基督教早期的教父

对待希腊哲学的两种态度之一,其利用希腊哲学为基督教义辩护,

另一个以德尔图良为代表的信仰主义,其开始为反理性,后来教会

采用了理性辩护主义。

其论证过程为:

有形事物、外感觉、内感觉、理性构成了由低到高的等级序列。

理性拥有严格意义上的知识,即确定的真理。

那么,人的理性所拥

有的这些真理来自哪里呢?

首先,真理不可能来自理性之下。

如果真理低于理性,那么真

理将被理性所判断。

但是真理作为判断的准则,是不可能处于被判

断的地位的。

其次,真理不可能来自理性之中,因为理性不可能于自身中产

生规则。

理性是心灵的能力和状态,处于流动变化之中,而真理却

是确定不变的,永恒不变的真理不可能等同于变动不居的理性。

那么,真理必来自理性之上。

在人类知识等级之上,存在一个

处于最高级地位的真理,它赋予人类理性以确定的规则,使人的心

灵认识真理。

这一最高的、外在于人类知识的真理就是上帝。

(二)本体论证明

在《宣讲》一书中提出所谓“本体论的”证明这种证明的实质就在于认为:上帝的存在是一个必然的真理,否认上帝的存在必然导

致逻辑上的自相矛盾,因而证明上帝的存在不需要借助有限的经验

事实,而只需要借助先验的逻辑力量,仅仅从概念就可以推演出上

帝的存在。

与从经验事实出发来证明上帝存在的后天证明相比,本体论证

明是典型的先天证明,仅仅依赖于概念的分析而不依赖于经验事实。

先天性表现有两点:一、它是对“上帝”概念的意义所作的逻辑分析;二、“上帝”概念是证明的出发点,不象后天证明那样直到结

论中才出现。

论证过程:

因为:上帝是一个被设想为无与伦比的东西;

又因为:被设想为无与伦比的东西不仅存在于思想之中,而且

也在实际上存在;

所以:上帝实际上存在。

据《圣经》记载:“愚顽人心里说:‘没有上帝’”。

但安瑟尔谟却认为,如果愚顽人理解了上帝这一表述,那么,这一表述就存

在于他的理智之中了,也就是说,一个“无与伦比的伟大存在者”

即上帝是存在于他的心中的。

此时他还不知道或者不理解,这种东

西也是实际存在的;因为在“心灵中的存在”和“现实中的存在”

之间,尚有很大的差别。

但无与伦比的伟大的东西不能仅仅在思想

中存在,因为如果它仅仅在思想中存在,就还可以设想它也在实际

上存在,那它就会更伟大了;或者就可以设想一个既存在于思想中、又存在于现实中的伟大存在者比它更伟大。

这些都与“无与伦比的

伟大存在者”的定义是自相矛盾的。

所以毫无疑问,无与伦比的伟大的东西,即上帝,既存在于思想中,也存在于现实中。

安瑟尔谟首先断定人心中有至高无上者的观念,继而宣布至高无上者不可能只作为观念存在于人心中,它必然也在现实中存在,上帝就是这样的至高无上者,最后推论出上帝必然存在于现实中的结论。

对于安瑟尔谟的这一哲学论证,黑格尔大加赞赏:“安瑟尔谟是这样一个人,他鼓舞了经院哲学家的哲学,并且把哲学和神学结合起来了”。

但不赞同安瑟尔谟这种证明方式的也大有人在。

安瑟尔谟尚在世时,他的证明方式就曾遭到法国隐修士高尼罗的激烈批驳,高尼罗与安瑟尔谟关于这个论证的争论反映了对观念与存在关系问题的两种对立立场。

高尼罗认为观念与存在是两个不同的序列,不能做出从观念到存在的跳跃;而安瑟尔谟则认为,能够解释一切的最高原则必定达到了观念与存在的同一性。

(三)目的论证明

这个论证以智慧工匠和人工制品之间的关系类比为依据,试图从世界的目的论秩序推导出上帝的存在。

阿奎那证明上帝存在的“第五法”就是目的论论证。

根据这个论证的说法,既然世上的每一事物在其行为中都表现出某种秩序、规整或目的,那么,就必定有一个至上的智慧,即上帝,他存在于宇宙之外,并把自然事物引向它们的目的。

对目的论论证来说,关键的问题不仅是宇宙呈现出秩序或规整,而且是秩序和规整被引向目的。

托马斯提出的关于上帝存在的五个证明中的第五个就是依据自然的目的性。

它说,我们

看到,即使无理性的自然物业朝向一个目的活动,它们总是遵循可以达到最佳后果的同一条路线活动。

它的活动的目的性与齐一性证明它们的活动不是偶然的、随意的,而是有预谋的。

预谋需要知识和智慧,如果没有一个有知识、有智慧的存在者指导,没有理智的自然物怎么可能朝向它们的目的活动呢?正如没有射手,箭就不会飞向目标一样,必定有一个目的之预谋者安排世界的秩序,他就是上帝。

其一般思路是把世界当作是一条因果链条,由此可以从较低级的可感事物出发,追溯它们的最初原因或终极原则——上帝。

进而证明了上帝的存在。