结肠炎动物模型具体步骤及方法

- 格式:docx

- 大小:51.16 KB

- 文档页数:3

结肠炎动物模型具体步骤及方法预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制结肠炎动物模型具体步骤及方法原型物种人来源三硝基苯磺酸钠(TNBS)导致的结肠炎模式动物品系SPF级SD大鼠,健康,6~8W,雄性,体重为180g-200g。

实验分组实验分六组:正常对照组、模型组、阳性药组、受试药组三个剂量组。

实验周期4-6 weeks建模方法模型制作方法:动物造模当日计为实验第1天,各组动物造模前禁食不禁水24 h,乙醚吸入麻醉,将一直径2.0 mm、长约12 cm的塑胶管由肛门轻缓插入大鼠体内深约8 cm,缓慢注入一定浓度的TNBS的乙醇溶液,1 min之内完成。

灌药完毕后,缓慢拔出塑胶管,用手捏住肛门,提起大鼠尾部,持续倒置3min,避免造模试剂流出,使造模剂充分渗入大鼠肠腔内。

对照组动物使用等体积的生理盐水,按上述同样操作进行灌肠。

各组动物均正常饲养。

TNBS的乙醇溶液(将体积分数为5%的TNBS水溶液与无水乙醇以体积2:1混合)现配现用。

应用用于结肠炎药物的研发和机理的研究1. 一般情况观察及体重记录一般观察:观察各组动物的情况,若出现意外症状,记录情况并及时反馈;记录可能出现的死亡率。

体重:从给药前一天开始,每三天称量并记录各组动物体重,直至给药结束,绘制体重变化曲线。

实验过程中体重共记录10次体重统计、变化曲线作图。

2. 肠组织取材及大体评分:各组动物安乐死后,解剖时截取自肛门向上的整段结肠组织测量结肠长度进行宏观评价:各个结肠组织带标尺拍照,记录原始的大体形态,依照评分标准进行评分。

结肠组织大体评分标准如下:0分无损伤1分充血但没有溃疡2分充血而且肠壁变厚但没有溃疡3分有一处小溃疡,最长径约0-1cm4分溃疡较大,最长径约1-2cm5分溃疡较大,最长径>2cm对应以上评分标准,记录每份结肠组织的具体评分。

评分标准参考文献:Wallace JL, Keenan CM. An orally active inhibitro of leukotriene synthesis accelerates healing in a rat model of colitis. Am J Physiol,1990 258:G527-G5343.3 结肠组织病理染色:组织做以下处理:每个结肠均分成3段,每个动物取材的位置要尽量一致(不管剪切位置是否有病理损伤尽量保持一致)。

《湖羊结肠炎模型的建立及其多组学研究发病机制》篇一一、引言湖羊结肠炎是一种常见的动物肠道疾病,其发病机制尚未完全明确。

为了更好地研究湖羊结肠炎的发病机制,本文旨在建立湖羊结肠炎模型,并利用多组学研究方法探讨其发病机制。

通过本研究的开展,将有助于深入了解湖羊结肠炎的病因、病理生理过程,为预防和治疗湖羊结肠炎提供理论依据。

二、湖羊结肠炎模型的建立1. 实验动物与分组选择健康、同龄的湖羊作为实验动物,将其随机分为正常对照组和模型组。

模型组通过喂食特定饮食或进行其他处理方法以诱导结肠炎的发生。

2. 模型建立方法采用多种方法综合建立湖羊结肠炎模型,如喂食高脂、高糖、低纤维饮食,同时给予某些致病菌或化学物质刺激等。

通过观察湖羊的临床症状、病理变化等指标,确定模型建立的可靠性。

三、多组学研究方法1. 转录组学研究通过RNA测序技术,分析湖羊结肠炎模型中基因表达的变化,寻找差异表达基因,进一步探讨湖羊结肠炎的发病机制。

2. 蛋白质组学研究利用蛋白质组学技术,对湖羊结肠炎模型中蛋白质的表达进行定量和定性分析,以揭示疾病发生发展过程中蛋白质的变化规律。

3. 代谢组学研究通过代谢组学技术,分析湖羊结肠炎模型中代谢产物的变化,探讨疾病发生发展过程中代谢途径的改变,为疾病的治疗提供新的思路。

四、发病机制研究1. 炎症反应通过多组学研究,发现湖羊结肠炎模型中炎症反应相关基因、蛋白质和代谢产物的变化,探讨炎症反应在疾病发生发展中的作用。

2. 肠道菌群失调利用16S rRNA测序等技术,分析湖羊结肠炎模型中肠道菌群的变化,探讨肠道菌群失调与疾病发生发展的关系。

3. 免疫反应通过分析湖羊结肠炎模型中免疫相关基因、蛋白质和细胞因子的变化,探讨免疫反应在疾病发生发展中的作用。

同时,结合临床资料,分析湖羊结肠炎患者的免疫状态。

五、结论本研究成功建立了湖羊结肠炎模型,并利用多组学研究方法探讨了其发病机制。

通过转录组学、蛋白质组学和代谢组学的研究,发现了湖羊结肠炎发生发展过程中基因、蛋白质和代谢产物的变化规律。

实验性溃疡性结肠炎动物模型的造模选择摘要溃疡性结肠炎(CU)在欧美国家相当常见。

国内虽未见明确的流行病学报道,但近年发病率似有上升趋势。

虽有感染、遗传、精神因素、过敏、免疫等多种发病学说,但其病因、发病机制、药物治疗机制,尚未完全清楚[1]。

中医中药在辨证分型基础上组方,口服及局部治疗CU 有较好的疗效[2]。

选择合适的动物疾病模型,探索中医中药治疗机制对深入研究CU具有重要意义。

关键词结肠炎;溃疡性;疾病模型、动物;动物、实验1动物及类型1.1动物选择自发性溃疡性结肠炎在马、猴、猪等动物中都有散发,因病因不明,病情轻重不一,难以作为动物模型为实验所用[3],目前国内外常用大白鼠、豚鼠、家兔为实验动物,药物学方法最常选用白鼠。

1.2模型类型①西医病理模型:以CU患者临床症状及病理特征为参照,运用药物、免疫等方法作用于动物,造成与人类疾病相近似的动物模型;②中医“证”与西医“病”相结合的模型:运用综合方法复制既符合中医证型又符合西医病症的CU模型。

如湿热型溃疡性结肠炎模型[4]2造模方法常用方法大致可以分为3类:药物学方法、免疫学方法和复合法。

2.1药物学方法2.1.1乙酸刺激法[4-7]乙酸是一种有机酸,呈弱酸性,具有使血管通透性增加,激活激肽,促进纤维蛋白水解及干扰凝血过程等作用,对动物胃肠粘膜有刺激作用,可以引起粘膜损伤。

1970年开始用于制作CU的鼠模型,至今仍广泛使用。

方法:SD大白鼠,体质量200g~250g,雌雄兼用,造模前禁食17h~24h,经肛门注入5g·L-1肥皂水1.5mL,约30min后用20g·L-1戊巴比妥钠经腹腔麻醉,插入直径3mm的聚乙烯纤维导管至大鼠直肠内,深度约5cm~7cm,注入50mL·L-1或100mL·L-1乙酸溶液1.5mL,准确计时10s~20s后再注入生理盐水3mL~5mL冲洗,以消除乙酸的作用。

之后,常规饲养。

坏死性小肠结肠炎动物模型具体方法及步骤原型物种人来源人工喂养以及缺氧和冷刺激诱导的新生儿坏死性小肠结肠炎模式动物品系SPF级新生SD大鼠,2日龄实验分组实验分六组:正常对照组、模型组、阳性药组、受试药组三个剂量组实验周期1~2 weeks建模方法雌雄不限,体重约5~10g。

新生大鼠出生48h内母乳喂养,自由摄食,与母鼠同笼;出生后48h随机分成模型组和对照组。

对照组新生大鼠出生48h后继续与母鼠同笼,鼠乳喂养,不进行缺氧冷刺激。

模型组新生大鼠出生48h后与母鼠分开,置入保育箱中并采用鼠乳代用品人工喂养,并定期给与缺氧冷刺激,以建立新生鼠坏死性小肠结肠炎动物模型;NEC模型组:1.新生大鼠与母鼠分离,放置在保育箱内(控制保育箱内温度28~30℃,湿度45%~65%),采用鼠乳代用品喂养。

采用5号静脉留置针定时经口插管喂养,第1天给予0.2ml/次,每4小时1次,随后每24h增加0.2ml/次,48h后逐渐增至0.4ml。

2.缺氧及冷刺激:将新生SD大鼠置入缺氧箱中,5%氧气+95%氮气10分钟,随即打开缺氧箱,取出新生鼠,随后将其置入冰箱冷藏室中,给予4℃刺激,持续10分钟,结束后放回保育箱。

每日2次,分别进行一次缺氧+冷刺激,连续3d,最后一次缺氧+冷刺激后24h空腹断头处死大鼠,打开腹腔取出十二指肠下端至直肠上端的肠道组织。

应用疾病模型1.外观表现及生长情况模型组新生大鼠在开始造模后相继岀现不冋程度地排黄绿色黏液稀便、消瘦,体重减轻,随后出现胃潴留、腹胀、腹泻、进奶量下降、嗜睡常卷缩而卧、活动度下降、反应迟钝,行动缓慢,且逐渐加重。

对照组新生大鼠进食及排使均正常,无腹胀及胃潴留,活动度良好,皮下脂肪丰满;2. 小肠肉眼观改变进行拍照;3. 记录每只小鼠每天体重,进食情况。

4. 标本制作白片,电镜固定标本,western blot , PCR标本以用户后续检测。

肠道组织病理学检查取盲部近端肠管1cm置于固定液中固定,石蜡包埋,取冠状切面,HE染色在光镜下观察肠组织形态学改变。

结肠炎(UC)模型的建立及药物的治疗测定DSS是一种有蔗糖合成的,有抗止血和抗凝血作用的肝素样硫酸多醣体。

BALB/c鼠的遗传背景为近交系,由亲兄弟姐妹遗传繁殖,因而它们之间的个体差异就小,遗传基因更纯,整体素质更好。

采用在蒸馏水中加入DSS制成5%DSS 溶液给予小鼠自由饮用造模。

一、确定DSS的最适浓度实验材料:BALB/c小鼠6只,全是雌性。

8-10周左右,体重约为25-30g.实验试剂:葡聚糖硫酸钠(DSS)(MW=40000),配制成4%的浓度溶液。

实验仪器:电子天平,生物显微镜,微量移液器,枪头。

实验方法:将小鼠随机分为3组,每组2只。

分别为正常对照组,4%DSS浓度组。

二.实验步骤1.将6只小鼠正常喂养5天。

2. 5天以后,正常对照组继续正常饲养,但4%DSS浓度组分别喂养配置好的4% 溶液10ml。

(一日/一次,连续7天,7天内每天同一时间测量小鼠体重,粪便,便血情况,并进行活动指数评分。

)建模期间控制小鼠的食量。

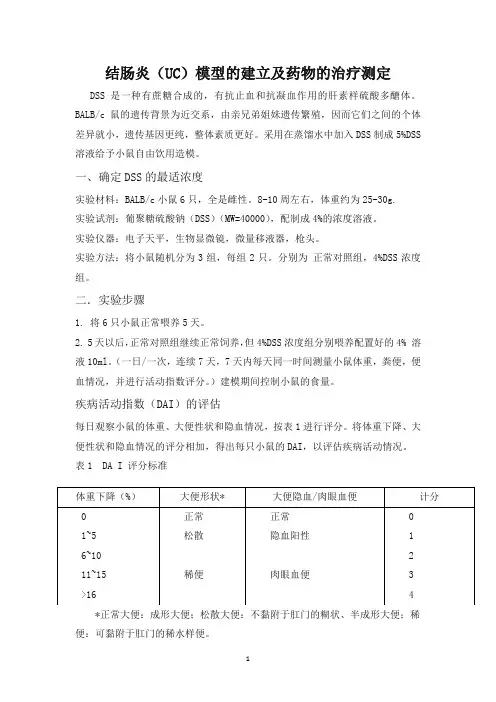

疾病活动指数(DAI)的评估每日观察小鼠的体重、大便性状和隐血情况,按表1进行评分。

将体重下降、大便性状和隐血情况的评分相加,得出每只小鼠的DAI,以评估疾病活动情况。

表1 DA I 评分标准*正常大便:成形大便;松散大便:不黏附于肛门的糊状、半成形大便;稀便:可黏附于肛门的稀水样便。

硫酸甲氨基酚法进行大便隐血试验(试剂:①10g/l硫酸甲氨基酚乙酸溶液:称取硫酸甲氨基酚1g,溶于40ml 蒸馏水中,加冰乙酸30ml溶解,蒸馏水加至100ml混匀。

放入棕色瓶中避光保存,如有变色则应重新配制。

②3% 过氧化氢溶液。

方法:取少许粪便涂于玻片中央,滴加10g/l硫酸甲氨基酚乙酸溶液3滴,及3% 过氧化氢溶液3滴混匀,立即观察结果。

阴性(-):3分钟后不出现玫瑰红色或樱红色;(+):30~60秒钟内显玫瑰红色或樱红色;强阳性(++):立即显玫瑰红色或樱红色;最强阳性(+++):立即显深玫瑰红色或深樱红色;隐血试验注意事项:1、3%过氧化氢易失效,用前滴加在血膜上,有气泡产生方可应用。

小鼠结肠炎造模流程一、模型简介硫酸葡聚糖(dextran sulphate sodium, DSS)属于葡聚糖的聚阴离子衍生物,由葡聚糖和氯磺酸的酯化反应形成。

其中含硫量约为17%,相当于葡聚糖分子的每个葡萄糖残糖中平均含1.9个硫酸基团。

白色或淡黄色粉末。

易溶于水,微溶于乙醇。

10%水溶液为无色或淡黄色澄清溶液。

如需灭菌,防止降解,应配成缓冲体系(如碳酸氢钠)。

自1985年首次报道采用葡聚糖硫酸钠制备出仓鼠溃疡性结肠炎模型以来,已有大量研究证明DSS结肠炎模型与人类溃疡性结肠炎相似。

DSS结肠炎模型的组织学特点、临床表现、发病部位和细胞因子情况都与人类溃疡性结肠炎(ulcerative colitis, UC)极为相似。

该模型的造模条件和操作方法简单,造价便宜,重复性好,便于掌握和推广;可根据实验目的调整DSS浓度和给药时间,建立急性、慢性和急慢性交替性模型。

二、建立急性、慢性结肠炎模型具体步骤通常用纯水制成DSS溶液给予动物自由饮用造模。

有时配合偶氮甲烷(AOM)联合造模。

采用不同的DSS浓度(W/V)、给药时间和给药频率,可制成急性和慢性俩种结肠炎模型(IBD)。

急性结肠炎模型常采用较高浓度DSS溶液和相对短的给药时间建立。

如:3%-5%DSS溶液自由饮用4-7天。

慢性结肠炎模型则可采用低浓度DSS,长时间给药建立。

如给予大鼠1%DSS溶液自由饮用120天。

2.1、DSS溶液制备(2% DSS溶液):溶解10g DSS于500mL无菌水中(或者无菌的饮用水),使用前保存于4℃冰箱,建议现配现用。

2.2、结肠炎建模(DSS,Mw:36000-50000 Da)2.3急性结肠炎①第一天称重和标记小鼠②加DSS溶液灌满小鼠笼内的饮水槽,以5mL DSS溶液/小鼠/天加量,对照小鼠加等体积不含DSS的饮用水③第3天清空笼内剩余的DSS饮用水,每两天重新装满DSS溶液④第8天清空笼内剩余的DSS饮用水,换上不含DSS的无菌水2.4慢性结肠炎①按照急性结肠炎造模步骤进行到第3步②第8天清空笼子内剩余的DSS溶液,换上不含DSS的无菌水持续到14天③第22-26天重复急性结肠炎造模步骤中的第2-5步④第29天清空笼子内剩余的DSS溶液,换上不含DSS的无菌水持续到14天⑤第43-47天重复急性结肠炎建模步骤中的第2-5步⑥第50天用无菌水换掉笼内剩余的DSS溶液。

坏死性小肠结肠炎简易高效动物模型的建立陈康;林振浪;林锦【期刊名称】《全科医学临床与教育》【年(卷),期】2012(10)5【摘要】目的研究坏死性小肠结肠炎(NEC)动物模型的简易制作方法.方法新生大鼠称重后随机分为三组,分别予0.9%氯化钠注射液(NS)、150 mmol/L乙酸(AA)、300 mmol/L AA灌肠,观察其症状表现,24 h后称重,然后断颈处死;取出近端结肠用以组织病理学评分,并留取血清标本做髓过氧化物酶(MPO)活性检测和白细胞介素6(IL-6)浓度检测.结果300 mmol/L AA组与NS组比较,MPO活性、IL-6浓度、组织病理学评分各方面明显增加,差异均有统计学意义(t分别=3.56、6.34,x2=30.50,P均<0.05);试验前后24 h体重增长明显减少,差异有统计学意义(t=3.75,P<0.05).150 mmol/L AA组与NS组比较,试验前后24 h体重变化、MPO活性、IL-6浓度、组织病理学评分各方面,差异均无统计学意义(t分别=1.41、0.94、2.16,x2=5.30,P均>0.05).结论这种简单易行的方法能成功地建立NEC动物模型,且具有可重复性好、成功率高、建模周期短等特点,可应用于NEC的相关研究.【总页数】5页(P490-492,499,封2)【作者】陈康;林振浪;林锦【作者单位】310016浙江杭州,浙江大学医学院附属邵逸夫医院儿科;温州医学院附属育英儿童医院新生儿科;美国纽约西奈山医学中心【正文语种】中文【相关文献】1.简易的豚鼠皮肤单纯疱疹动物模型的建立及应用 [J], 李向群;毛琳;肖红;侯伟;文莉;杨占秋2.坏死性小肠结肠炎晚发和长病程动物模型的建立 [J], 王玲玲;金芳;温博贤;冼其;熊慧;林楚琴;黄堃莹;江观银;黄艳3.一种简易异种肾移植动物模型的建立 [J], 郭泽雄;苏泽轩;钟玲;丁泓文4.新生鼠坏死性小肠结肠炎动物模型建立方法改进 [J], 刘斌;阎静江;李晓霞5.新生儿坏死性小肠结肠炎动物模型建立方法改进与比较 [J], 李金纯;韦红;贾盛华;魏小娣因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

溃疡性结肠炎动物模型建立、评价溃疡性结肠炎( Ulcerative Colitis) 又称非特异性溃疡性结肠炎,是一种病因不明的大肠黏膜的慢性炎症和溃疡性病变。

主要临床表现有腹痛,腹泻、粘液脓血便、里急后重等。

病程长,常反复发作,迁延不愈,发作期与缓解期交替,较难治愈。

病变主要累及直肠和乙状结肠,严重者可侵犯全部结肠甚至回肠末端,其病理特点是结肠黏膜广泛溃疡形成。

溃疡性结肠炎发病可能与感染、遗传及免疫等因素有关。

[1]建立理想的动物模型对于阐明该病的病因、病变发展规律以及有效的防治有重要意义。

利用动物模型实验,可以免去对人体的伤害;可以严格控制条件,排除各种干扰;提高复制的成功率和缩短病程,便于实验的多次重复;便于实验样品的全面采集。

动物模型固然有其优越性,可是毕竟这是一种带有模拟性质的间接实验,得出的结论具有局限性。

关键词:溃疡性结肠炎;动物模型;病理动物模型具有UC动物模型的制备方法, 大致可分为四类:免疫诱发法,化学损伤法,复合法,中医证型造模法。

1.免疫造模法张晓峰等[2]取家免或人新鲜结肠黏膜组织,加入完全弗氏佐剂,制成抗原乳剂,首次于大鼠足跖注射抗原乳剂0.4ml(含抗原4mg),第10、17、24、31天时分别于大鼠不同部位皮下注射抗原乳剂0.8ml(含抗原8mg),第31天不加佐剂灌肠。

予抗原4mg。

上述处理结束后第2天, 大鼠出现黏液血便, 精神萎靡。

病变黏膜可见炎症、溃疡形成, 促炎细胞因子IL- l、IL- 6、TNF及其mRNA 表达增强, 免疫球蛋白也发生与人UC相似的变化[3]。

该模型的特点是病变持续时间较长,与人UC的免疫发病机制和病理变化均较接近, 但造模过程较繁琐, 周期较长,掌握困难,重复性不理想。

黄永年等[4]取牛结肠黏膜蛋白与完全弗氏佐剂( 1: 1)制成完全抗原,大鼠首次足跖内注射抗原4mg/只,于第10、17、24、31天分别于足跖、背部、腹股沟、腹腔内注射抗原6mg/只,最后1次注射不加佐,至血清抗结肠抗体达到作用有效量、第35天用20g/L的甲醛溶液1.5 ml灌肠, 留置1用生理盐水洗净后排去,再用抗原液( 4 g /L,不加佐剂)2 ml灌肠,置2 h, 3d 后处死大鼠, 取其结肠标本,病理检查有充血、水肿、炎细胞浸润和溃疡形成等。

消化系统疾病动物模型(一)胃肠疾病动物模型1、急性胃炎动物模型(1)酸制剂诱发急性胃炎模型:Wistar大鼠,雄性,300g,大鼠禁食24h,在清醒状态下,用下述试剂或物质灌胃:①水杨酸制剂(如20mmol/L阿司匹林或水杨酸溶液)按100mg/kg体重灌胃;②2ml10mmol/L的醋酸或2ml不同浓度的盐酸(1、10、100mmol/L);③2ml同种动物胆汁或2mmol/L的牛磺胆酸;④2ml15%的乙醇。

4h 后处死动物,剖检可见胃内发生急性弥漫性炎症改变。

胃粘膜表面有浅表糜烂、出血,粘膜层内见中性粒细胞浸润。

(2)胆汁反流性胃炎模型:碱性肠液倒流入胃,刺激胃粘膜可引起炎症,即胆汁反流性胃炎。

常见于原发性或继发性幽门功能紊乱或胃切除手术后。

本法取上部小肠的碱性肠液注入已结扎幽门的同种大鼠胃内,使之对胃粘膜产生持续刺激,形成胃炎。

动物选取雄性Wistar大鼠,体重180~220g,制备上部小肠液,向胃内注入小肠液,2 ml/只(正常对照组注入2 ml生理盐水)。

缝合腹壁,腹腔注射阿托品5 mg/kg体重,以抑制胃液分泌,利于胃粘膜损伤模型的形成。

处死大鼠,开腹,结扎贲门,取出胃,沿胃大弯剪开。

用滤纸吸干表面水分,立即称量胃重,以胃湿重/体重之比(胃系数)表示胃水肿程度。

肉眼观察并计数整个胃粘膜出血点数,作为损伤指数。

模型组动物胃系数和损伤指数明显增加,肉眼观察模型组胃粘膜充血、水肿,皱襞减少,颜色暗红,并有大量散在出血点。

2、慢性胃炎动物模型(1)大鼠慢性萎缩性胃炎模型酗酒、用药不当、饮食习惯不良、幽门螺杆菌感染、自身免疫等是此病的主要病因。

组织病理学是评价造模成功的最主要指标,主要观察和测量胃粘膜厚度、粘膜肌层厚度、腺体数量、壁细胞数量、固有层炎细胞浸润程度和肠化生发生率等。

综合法一:胆汁(去氧胆酸钠)+热水+主动免疫综合法二:去氧胆酸钠+热糊+主动免疫综合法三:去氧胆酸钠+酒精+氨水+吲哚美锌3、动物胃粘膜肠上皮化生模型(1)X线胃局部照射诱发胃粘膜肠化生模型:选用5~8周龄的Wistar 或JCL/SD大鼠。

tnbs造模方法TNBS(Tosylamide-nilidizole-bsa)是一种常用于小鼠结肠炎模型的化学试剂,可引起脱落性结肠炎,用来模拟炎症性肠病(IBC)等肠道炎症性疾病。

TNBS 方法是通过直接将TNBS导管插入小鼠结肠内,通过肠黏膜吸收进入循环系统引起免疫反应来诱导结肠炎,具体原理如下。

TNBS方法中的TNBS是一种特定的试剂,通过与氨基基团反应生成变性的胶原蛋白来破坏黏膜屏障,激活免疫细胞,引发炎症反应。

插入小鼠结肠的导管有利于TNBS的溶解和渗透,从而更好地模拟炎症过程。

在进行TNBS造模实验之前,首先需要制备TNBS溶液。

将1-硝基苯砞溶解在75%乙醇中,通过旋转蒸发获得稀释溶液。

然后与50%乙醇混合,并在混合液中加入适量的磺酸将溶液条件反应生成TNBS。

最后,将其稀释至所需的浓度。

接下来,需要选择合适的小鼠品系以及实验设计。

常见使用小鼠品系包括C57BL/6小鼠和BALB/c小鼠。

通过随机分组,控制组和实验组注射不同浓度的TNBS溶液。

在实验期间,应严格遵循动物实验伦理和操作规范,确保动物的福利。

在实验开始前,可以给小鼠注射麻醉剂进行麻醉。

然后,使用注射器插入灌肠导管,轻轻地将导管插入小鼠结肠内。

将TNBS溶液通过导管注射到结肠内。

注射完成后,保持导管在肠内一段时间,确保溶液完全吸收。

注射后的小鼠需要进行观察和监测。

通常,炎症反应在注射后的24小时内开始发生,到48-72小时达到高峰。

根据实验的需要,在特定的时间点收集样本进行分析。

收集的样本可以包括血液、结肠组织和肠道内容物等。

对于结肠炎模型,可以通过测量临床症状、炎症指标以及组织学评分来评估炎症反应的严重程度。

临床症状包括体重变化、食物摄入量和大便性状等。

炎症指标可以通过ELISA等技术测量,如白细胞计数、炎症细胞浸润、炎症因子的表达等。

组织学评分可通过病理学分析结肠组织切片,评估炎症程度和组织损伤的程度。

总结来说,TNBS方法通过刺激肠道黏膜屏障和免疫细胞来诱导结肠炎模型,用于模拟炎症性肠病等肠道炎症性疾病。

小鼠乙酸诱导肠炎模型溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)是一种慢性非特异性炎症,其原因不明,是非特异性肠道炎症,其病变部位好发于直肠和结肠,多表现为腹泻、腹痛、黏液脓血便、里急后重,具有易反复、病程迁延、不易治愈的特点。

可能与细菌感染、食物或异物损伤、长期饲喂精饲料、滥用抗生素类药物及精神障碍等有一定的关系。

在我国,UC的发病率有逐年增高的趋势,逐渐引起了人们的重视。

到目前为止溃疡性结肠炎的病因及发病机制尚未完全明确,研究表明肠黏膜出现慢性炎症可能与基因、环境、微生物及免疫功能的失调等多种因素相互作用有关。

1.实验动物SPF级Balb/C小鼠,雄性,周龄为4w~6w,体重为20g~22g。

2.实验分组:实验分六组:正常对照组、模型组、阳性药组、受试药组三个剂量组,每组15只动物。

3.实验周期7d4.建模方法1. 小鼠术前12 h禁食,自由饮水。

2. 3%戊巴比妥钠进行腹腔麻醉(40mg/kg)小鼠,小鼠取头低尾高体位,将聚乙烯导管经肛门缓慢插入结肠3cm并经其注入5%乙酸0.4 mL,捏紧小鼠肛门倒提30 s后,注入生理盐水lmL冲洗,正常组注入等量生理盐水对照,造模结束后让小鼠平躺,自然清醒,常规饲养。

3. 7d后摘眼球取血,静止30min,4℃离心机3000r/min离心10min,分离出上层血清,置-80℃冰箱保存备用。

处死小鼠,取出肛门至盲肠末端的整个结肠和直肠段,预冷生理盐水冲洗干净,滤纸吸干,肉眼观察各组小鼠结肠的大体改变,测量结肠长度及记录湿重。

剪取病变最严重的结肠1 cm,4%多聚甲醛固定,石蜡包埋切片(厚4um),HE染色。

观察病理改变,其余结肠置于~80℃冰箱备用。

5.模型评价1. 疾病活动指数(DAI)评分:造模后观察小鼠每日腹泻、血便及体重变化情况,并记录小鼠的一般情况。

造模后,模型组小鼠体重明显下降,出现身体蜷缩,毛发竖立,行动迟缓,食欲减退,大便稀溏的症状。

大鼠离体结肠炎模型的制作台卫平;罗和生【期刊名称】《中国病理生理杂志》【年(卷),期】2002(018)002【摘要】目的:探讨一种新的结肠炎模型的制作方法.方法:处死大鼠后,离体大鼠结肠粘膜固定于Ussing槽中,温度保持(37±0.5) ℃,给予100%氧气,粘膜面孵育在Ringer液稀释的4%乙酸中,液体中给予自体血;浆膜面孵育于Ringer液中,分别孵育5 min,10 min, 15 min, 20 min.病理切片,显微镜下观察其病理变化,同时现察其损伤指数.结果:孵育5 min组可见粘膜稍变薄,孵育10 min组可见粘膜糜烂,孵育15 min、20 min组可见粘膜明显变薄,糜烂.显微镜下观察,孵育5 min组可见粘膜轻微溃疡;孵育10 min组可见粘膜溃疡,中性粒细胞浸润,粘膜及粘膜下层血管扩张充血和水肿;孵育15 min、 20 min组可见粘膜损伤严重,粘膜上皮大部缺失.结论:大鼠离体结肠在Ussing槽中,4%乙酸孵育10 min,给予自体血,底部给纯氧,(37±0.5)℃,可以初步作为一种新的结肠炎的制作方法.【总页数】3页(P222-224)【作者】台卫平;罗和生【作者单位】武汉大学人民医院消化内科,湖北,武汉,430060;武汉大学人民医院消化内科,湖北,武汉,430060【正文语种】中文【中图分类】R574.62;Q95-336【相关文献】1.复方蜥蜴散不同微粒组合剂对慢性非特异性溃疡性结肠炎模型大鼠组织中过氧化物酶体增殖物激活受体γ、细胞核转录因子Kappa Bp65信号通路的调控对诱导型一氧化氮合酶蛋白表达的影响的实验研究 [J], 乔伊娜;朱西杰;安婷婷;张蔷2.大鼠骨髓单核细胞移植对溃疡性结肠炎模型大鼠的修复作用 [J], 韩宇鹏;鲍秀琦;颜玉;陈刚;邱冰;吴宇;王雪;姜威3.葡聚糖硫酸钠加乙酸复合法制作结肠炎大鼠模型的初探 [J], 黄鹤;周毅;赵易平;苏国阳;叶松4.溃疡性结肠炎与湿热证溃疡性结肠炎大鼠模型的比较研究 [J], 李沁媚;王玉涵;吕菲菲;徐百昌;崔瑶;彭小敏;王颍;司红彬5.基于Janus激酶2/信号转导和转录激活因子3信号通路探讨参苓白术散对溃疡性结肠炎模型大鼠炎症抑制作用研究 [J], 仝建松因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

溃疡性结肠炎动物模型构建方法的研究进展田家华;索小涛;马晨曦;郑丽红;王海强【期刊名称】《山东医药》【年(卷),期】2024(64)13【摘要】溃疡性结肠炎(UC)是一种病因不明的慢性非特异性肠道炎症性疾病,其确切发病机制尚不完全清楚。

目前,UC诊断尚无金标准,主要结合临床表现、影像学检查、结肠镜检查及肠组织病理检查等综合分析。

但UC病程往往较长,病情迁延难愈,缓解期与活动期交替出现,病例收集和随访难度较大。

而UC动物模型可模拟UC肠黏膜屏障损伤、肠道炎症状态及菌群紊乱情况。

因此,通过构建合理的动物模型对揭示UC的发病机制、探索高效的治疗策略至关重要。

目前,UC动物模型的构建方法主要有诱导法、基因敲除法和联合法。

根据诱导剂不同,诱导法可分为化学药物诱导法、微生物诱导法和食物诱导法。

根据敲除基因不同,基因敲除法可分为屏障蛋白基因敲除法和抗炎因子基因敲除法。

而联合法一般采取两种及以上方法构建UC动物模型。

这些模型构建方法各有利弊,应根据自身实验需求和实验条件选择最适合的动物模型。

【总页数】4页(P111-114)【作者】田家华;索小涛;马晨曦;郑丽红;王海强【作者单位】黑龙江中医药大学附属第一医院消化二科;黑龙江中医药大学附属第四医院消化内科【正文语种】中文【中图分类】R574.6;R-332【相关文献】1.卵巢早衰动物模型构建方法及比较研究进展2.用免疫方法制作溃疡性结肠炎动物模型的研究进展3.慢传输型便秘动物模型构建方法的研究进展4.骨质疏松症动物模型构建方法的研究进展5.重症急性胰腺炎动物模型构建方法的研究进展因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

结肠炎大鼠模型————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:4.1 材料与方法4.1.1 材料(一)实验试剂2,4,6-三硝基苯磺酸购于Sigma 公司(二)实验仪器同第三章;FCOM-6124 型半自动生化分析仪,德国倍肯公司(三)实验日粮组成与营养水平基础日粮按照NRC(1998)营养标准配制,如表4-1。

(四)实验动物SD 大鼠购于哈尔滨医科大学实验动物中心。

4.1.2 方法(一)实验动物分组与处理选取体重220±10 g 的SD 大鼠400 只,雌雄各半,分别采用醋酸和TNBS/乙醇两种方法复制大鼠结肠炎模型。

动物饲养于空调室内,室温20±2℃,相对湿度40%-50%,基础日粮如表4-1,颗粒饲料喂养,自由饮水。

将大鼠随机分为4 组:Ⅰ组、Ⅱ组、Ⅲ组和Ⅳ组。

Ⅰ组和Ⅱ组造模前饲喂4 周鱼油(0.5%的鱼油)后,Ⅰ组继续饲喂含0.5%鱼油日粮,而Ⅱ组饲喂基础日粮;Ⅲ组在造模后饲喂含0.5%鱼油日粮,而Ⅳ组造模后饲喂基础日粮。

(二)大鼠结肠炎模型的建立通过广泛文献检索和多次预实验结果,我们选取醋酸和2,4,6-三硝基苯磺酸/乙醇灌肠法两种方法建立结肠炎大鼠实验模型。

醋酸模型的建立参考文献[140-142],大鼠禁食不禁水24h,乙醚轻微麻醉后,用外径为2mm的硅胶管插入大鼠肛门内约8cm,经管内注入10%的醋酸溶液2ml,10-20s 后注入生理盐水5ml以消除醋酸的作用,自然清醒后放回笼内正常饲养。

TNBS/乙醇模型的建立参考文献[143]复制大鼠结肠炎模型,大鼠禁食不禁水24h,乙醚轻微麻醉后,用外径为2mm 的硅胶管插入大鼠肛门内约8cm,经管内注入TNBS/50%乙醇溶液0.85ml,倒立30s,捏紧肛门平放5min 即可,自然清醒后放回笼内正常饲养,实验期为28d。

(三)样品的采集与处理分别于模型复制成功第24h、7d、14d 和28d 后称重、无菌采取血液后处死大鼠。

结肠炎动物模型具体步骤及方法

原型物种人

来源三硝基苯磺酸钠(TNBS)导致的结肠炎

模式动物品系SPF级SD大鼠,健康,6~8W,雄性,体重为180g-200g。

实验分组实验分六组:正常对照组、模型组、阳性药组、受试药组三个剂量组。

实验周期4-6 weeks

建模方法模型制作方法:

动物造模当日计为实验第1天,各组动物造模前禁食不禁水24 h,乙醚吸入麻醉,将一直径2.0 mm、长约12 cm的塑胶管由肛门轻缓插入大鼠体内深约8 cm,缓慢注入一定浓度的TNBS的乙醇溶液,1 min之内完成。

灌药完毕后,缓慢拔出塑胶管,用手捏住肛门,提起大鼠尾部,持续倒置3min,避免造模试剂流出,使造模剂充分渗入大鼠肠腔内。

对照组动物使用等体积的生理盐水,按上述同样操作进行灌肠。

各组动物均正常饲养。

TNBS的乙醇溶液(将体积分数为5%的TNBS水溶液与无水乙醇以体积2:1混合)现配现用。

应用用于结肠炎药物的研发和机理的研究

1. 一般情况观察及体重记录一般观察:观察各组动物的情况,若出现意外症状,记录情况并及时反馈;记录可能出现的死亡率。

体重:从给药前一天开始,每三天称量并记录各组动物体重,直至给药结束,绘制体重变化曲线。

实验过程中体重共记录10次体重统计、变化曲线作图。

2. 肠组织取材及大体评分:

各组动物安乐死后,解剖时截取自肛门向上的整段结肠组织

测量结肠长度

进行宏观评价:

各个结肠组织带标尺拍照,记录原始的大体形态,依照评分标准进行评分。

结肠组织大体评分标准如下:

0分无损伤

1分充血但没有溃疡

2分充血而且肠壁变厚但没有溃疡

3分有一处小溃疡,最长径约0-1cm

4分溃疡较大,最长径约1-2cm

5分溃疡较大,最长径>2cm

对应以上评分标准,记录每份结肠组织的具体评分。

评分标准参考文献:Wallace JL, Keenan CM. An orally active inhibitro of leukotriene synthesis accelerates healing in a rat model of colitis. Am J Physiol,1990 258:G527-G534

3.3 结肠组织病理染色:

组织做以下处理:

每个结肠均分成3段,每个动物取材的位置要尽量一致(不管剪切位置是否有病理损伤尽量保持一致)。

分别取3段组织中的前1厘米组织,放入同1个EP管中,快速冷冻保存,备用(可用于分子检测)。

余下3段组织片段,用10%的中性福尔马林固定48小时,卷成“瑞士卷”,用石蜡进行包埋,切片,以便可以看到整个结肠周围。

后续进行HE染色进行组织病理学观察。

对每个样本进行病理学评分,并统计汇总。

第27天(最后一次给药完成后24h),取各组动物血清,均分为两份,冻存-80℃。

取其中一份血清样本,ELISA检测血清中IL-10、TNF-α含量。