B淋巴细胞增殖性疾病鉴别诊断

- 格式:ppt

- 大小:16.00 MB

- 文档页数:66

B细胞慢性淋巴增殖性疾病诊断与鉴别诊断中国专家共识(完整版)一、概述B细胞慢性淋巴增殖性疾病(B-CLPD)是一组累及外周血和骨髓的成熟B细胞克隆增殖性疾病,其诊断与鉴别诊断一直是临床工作中的难点。

自《中国B细胞慢性淋巴增殖性疾病诊断专家共识(2014年版)》[1]发布以来,B-CLPD一些亚型的诊断更加细化,WHO更新的造血与淋巴组织肿瘤分类已发表[2,3,4],中华医学会血液学分会与中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会、中国慢性淋巴细胞白血病工作组组织国内相关的血液肿瘤学与血液病理学专家经过多次讨论,对这一共识进行了更新修订,以符合临床实际需求。

(一)定义本共识所指B-CLPD是临床上以外周血/骨髓成熟B细胞克隆性增殖为主要特征,并通过外周血/骨髓的形态学、免疫表型及细胞/分子遗传学检测可以诊断的一组成熟B淋巴增殖性疾病(表1)。

表1B细胞慢性淋巴增殖性疾病(二)B-CLPD共同特征1.临床特征:中老年发病;临床进展缓慢,多数呈惰性病程[大多套细胞淋巴瘤(MCL)及B-幼稚淋巴细胞白血病(B-PLL)除外];可向侵袭性淋巴瘤转化;治疗后可缓解,但难以治愈。

2.形态学:以小到中等大小的成熟淋巴细胞为主,部分可见核仁。

3.免疫表型:表达成熟B细胞相关抗原(CD19、CD20、CD22)和表面免疫球蛋白(sIg)单一轻链(κ或λ)。

4.基因重排:存在免疫球蛋白重链(IgH)和(或)轻链(IgL)基因重排。

二、各主要B-CLPD的临床特征(一)慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)CLL/SLL为最常见的B-CLPD,以小淋巴细胞在外周血、骨髓、脾脏和淋巴结聚集为特征。

中位发病年龄60~75岁,男女比例为2∶1。

2016 WHO分型规定CLL诊断标准之一为外周血单克隆B淋巴细胞≥5×109/L,如果没有髓外病变,在B淋巴细胞<5×109/L时即使存在血细胞减少或疾病相关症状也不诊断CLL;2008年国际CLL工作组则明确规定,外周血B淋巴细胞<5×109/L,如存在CLL细胞浸润骨髓所致的血细胞减少时诊断为CLL[4,5,6]。

《B细胞慢性淋巴增殖性疾病诊断与鉴别诊断中国专家共识(完整版)》解读《B细胞慢性淋巴增殖性疾病诊断与鉴别诊断中国专家共识》已发表,共识中对各种疾病类型的特征和主要的诊断、鉴别诊断要点进行了描述。

本文我们仅就其中几个关键问题进行梳理说明,希望有助于大家理解和把握重点。

一、B细胞慢性淋巴增殖性疾病(B-CLPD)鉴别诊断的必要性B-CLPD是一大类疾病,共同特征是成熟阶段的B细胞恶性克隆性增殖,并侵犯骨髓和外周血,因此确定其单克隆性是前提,与各种反应性增生的鉴别不是本共识的内容。

B-CLPD各型之间有很多相同之处,如临床表现、易患人群、临床病程[除了套细胞淋巴瘤(MCL)和幼稚淋巴细胞白血病],既往治疗和预后也相似,其中慢性淋巴细胞白血病(CLL)最常见,因此在流式细胞术应用前常将它们均诊断为CLL。

那么有没有必要将之鉴别清楚呢?目前看,必要性越来越大。

首先,各类型的发病机制不同,虽然存在某些因素在多种类型中均发挥作用,如BCR信号途径异常、TP53异常等,但均有其特殊之处,如众所周知的Bcl-2/IgH易位在滤泡淋巴瘤(FL)、CCND1/IgH易位在MCL中的作用等。

其次,各类型的预后并不完全相同。

最重要的是,随着新的治疗药物的出现,不同类型对不同药物的疗效差别较大,需要针对性地选择不同的治疗方案,因此更需要对其进行精确诊断。

随着对各类型特征认识的不断深入,以及结合形态学、免疫学、遗传学和分子生物学(MIGM)的综合血液病理诊断的推广,使得精确诊断与鉴别诊断成为可能。

二、各类型B-CLPD诊断与鉴别诊断的几个层次和关键点(一)"病理为王"虽然该专家共识对B-CLPD进行了限定,即是指临床上以外周血/骨髓成熟B细胞克隆性增殖为主要特征,并通过外周血/骨髓的形态学、免疫表型及细胞/分子遗传学检测可以诊断的一组成熟B淋巴增殖性疾病,但部分B-CLPD[如FL、MCL以及多数淋巴结边缘区淋巴瘤(MZL)]同时伴有淋巴结肿大,推荐进行淋巴结活检进行诊断。

·病例报告·慢性淋巴增殖性疾病合并慢性粒细胞白血病一例谈栩铖 赵 琳【摘要】 发生慢性淋巴增殖性疾病同时合并慢性粒细胞白血病的病例较为罕见。

现报道1例未确诊的B细胞慢性淋巴增殖性疾病,患者经过相关治疗6年后并发慢性粒细胞白血病,通过分析其诊治经过,探讨两种恶性肿瘤间的关系,以供临床借鉴。

【关键词】 慢性淋巴系统增殖性疾病;慢性粒细胞白血病;髓系【引用本文】 谈栩铖,赵琳.慢性淋巴增殖性疾病合并慢性粒细胞白血病一例[J].上海医学,2021,44(4):269 272.DOI:10.19842/j.cnki.issn.0253 9934.2021.04.012 作者单位:200021 上海,上海中医药大学附属曙光医院血液科通信作者:谈栩铖,电子邮箱为sunnytxc123@sina.com1 临床资料 患者男,70岁,2008年12月25日因反复鼻衄就诊。

查血常规:白细胞计数26.56×109/L,中性粒细胞比例0.231,淋巴细胞比例0.756,红细胞计数5.16×1012/L,血红蛋白151g/L,血小板计数80×109/L,淋巴细胞计数20.09×109/L。

骨髓穿刺(简称骨穿)检查:淋巴细胞增殖性骨髓象,淋巴细胞明显增生,占36.5%,细胞大小中等,细胞质丰富,多数于边缘可见毛刺状突起,染色质疏松。

考虑患者为淋巴系统增殖性疾病,并进行随访。

2009年2月9日查血常规:白细胞计数33.10×109/L,血红蛋白146g/L,血小板计数82×109/L。

腹部超声检查:脾脏明显增大,长径164mm,右侧卧位肋下20mm。

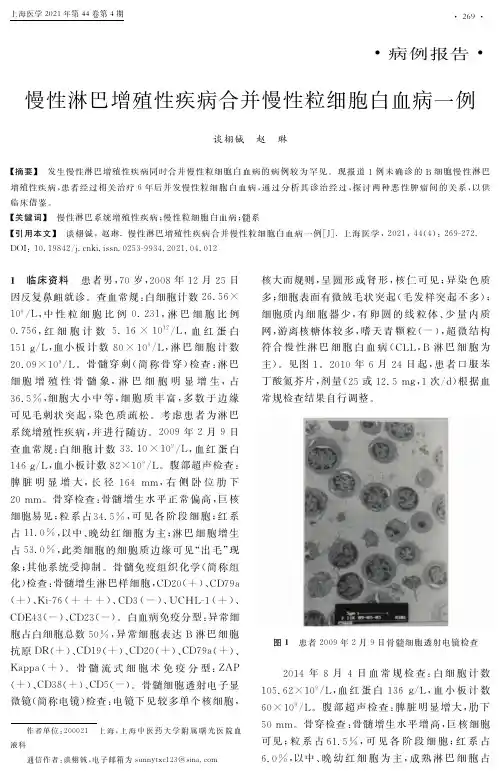

骨穿检查:骨髓增生水平正常偏高,巨核细胞易见;粒系占34.5%,可见各阶段细胞;红系占11.0%,以中、晚幼红细胞为主;淋巴细胞增生占53.0%,此类细胞的细胞质边缘可见“出毛”现象;其他系统受抑制。

华氏巨球蛋白血症诊疗规范(2014版)原发性巨球蛋白血症是一种B淋巴细胞克隆增殖性疾病。

因首先被瑞典学者Waldenstrom发现,故又称华氏巨球蛋白血症(Waldenstrom macroglobulinemia,WM)。

其特点是浆细胞样淋巴细胞浸润骨髓及髓外组织,合成及分泌单克隆性IgM。

WM以高粘滞血症、肝脾大、血清单克隆IgM增多,骨髓象显示弥漫性增生浆细胞样淋巴细胞为特征,病因还不明确。

据国外统计,WM年发病率为0.3/10万,约占血液系统肿瘤的1%-2%。

一、临床表现多见于老年,中位发病年龄为63岁,40岁以下患者罕见,男性多于女性,起病缓慢,早期仅有乏力、纳差、消瘦等一般症状,随着疾病的进展,出现贫血、出血、肝、脾和/或淋巴结肿大、高粘滞综合征、周围感觉、运动神经病变、淀粉样变性、冷球蛋白血症、肾功能损害等特殊的临床表现。

高粘滞血症的患者常有视网膜静脉扩张、扭曲和双侧视盘水肿。

淋巴结、肝和脾可肿大。

该病呈惰性过程,患者可能几年不需要特殊的治疗。

二、实验室检查1.血常规检查患者大多数有贫血,l轻度至中度贫血,l呈正细胞正色素性,红细胞呈缗钱样排列。

通常白细胞和血小板计数正常,偶见严重血小板减少。

2.骨髓检查WM因累及骨髓,因此骨髓穿刺可“干抽”,因此必须进行骨髓活检。

根据骨髓浸润的形式将其分为3个亚型:①淋巴浆细胞样型(占47%),由浆细胞样分化的小淋巴细胞构成,呈结节型;②淋巴浆细胞型(占42%),主要由小淋巴细胞和成熟浆细胞混合构成,肥大细胞也可明显存在,呈间质性或结节样;③多形型,细胞类型多,包括小淋巴细胞,浆细胞样细胞,浆细胞,大变形细胞及含有丝分裂的免疫母细胞。

核内过碘酸-雪夫(PAS)反应常呈块状强阳性。

3.免疫学检查WM的淋巴样浆细胞表达全B细胞标志物(CD19、CD20、CD22)、胞质Ig、FMC7、BCL-2、PAX5、CD38和CD79α。

5%-20%的患者表达CD5,CD10和CD23一般不表达。

2011版《中国慢性淋巴细胞白血病诊治指南》解读(诊断部分)徐卫李建勇(南京医科大学第一附属医院江苏省人民医院血液科)为提高我国血液科医生对慢性淋巴细胞白血病(CLL)诊断、鉴别诊断及规范化治疗的水平,2011 年中华医学会血液学分会制定了2011 版《中国慢性淋巴细胞白血病的诊断与治疗指南》,现就该指南中的诊断部分进行解读。

对于CLL的认识已有100余年的历史,但直到1988 年和1989 年才分别由美国国立癌症研究所CLL 工作组(NCI-WG)和国际CLL 工作组(IW-CLL)制定了统一的诊断标准,并于1996 年由NCI-WG 进行了修订。

此外,2004 年英国CLL 协作组代表英国血液学标准委员会(BCSH)提出了免疫表型积分系统的CLL 诊断标准。

从这些标准的演变来看,免疫表型分析的地位越来越重要,而骨髓检查已经不是典型CLL 诊断的必需条件。

由于免疫表型积分系统在临床实践中的操作性较强,现已被大多数机构广泛采用。

2008年IW-CLL与1996年NCI-WG修订版的部分专家,联合发表了新的CLL 诊断标准,该标准强调CLL 专指B-CLL,而以往所谓的T-CLL 目前归为T细胞幼淋细胞白血病(小细胞型)。

一、关于诊断标准1. 由于认识到T细胞反应性增多会影响淋巴细胞计数,从而影响CLL的诊断,故CLL诊断要求外周血B 淋巴细胞≥5×109/L(而非以往的淋巴细胞总数≥ 5.0×109/L),且持续≥3个月(如具有典型的CLL免疫表型、形态学等特征,则时间长短对CLL的诊断意义似乎不是太大)。

值得注意的是,B淋巴细胞数是指CD19+细胞数,不是CD5+ CD19+细胞或克隆性B细胞,不同的单抗、不同的荧光素及不同的检测方法检测的B细胞数可能不同,目前国际上尚缺乏共识;外周血B淋巴细胞必须经流式细胞仪确认为克隆性,即细胞表面限制性表达免疫球蛋白(sIg)的κ或λ轻链(κ:λ > 3 : 1或<0.3 : 1),sIg阴性的CD19+细胞>25%也支持克隆性。