右心室流出道心律失常有效消融靶点的表现形式

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:16

体表心电图两步法快速判定流出道室性早搏的起源贾玉和;马坚;李贤;聂玲;方丕华;姚焰;张奎俊;楚建民;张澍【期刊名称】《中国循环杂志》【年(卷),期】2010(025)003【摘要】目的:本文通过回顾既往消融成功的室性早搏(室早)病例,将其体表心电图与成功消融靶点部位比对,得出用两步法快速判定室早起源的心腔,以期在以后的室早射频消融治疗前能帮助确定消融策略.方法:66例成功消融的室早或室性心动过速患者,男30例,平均年龄(36.9±13.9)岁.其中经股静脉途径在右心室消融成功32例(右心室消融组),经股动脉途径在左心室?肖融成功34例(左心室消融组).结合文献,对明确了起源点的室早患者的四个心电图特征利用SPSS10.0软件进行分析.特征1:肢体导联Ⅰ、aVR、aVL和Ⅱ、Ⅲ、aVF导联及胸前导联V1的形态;特征2:V1导联r或R波时程;特征3:V1导联r或R波时程占总QRS时程的百分比(Dr/DQRS);特征4:R/S移行的胸前导联(即出现R/S≥1时的胸前导联).结果:R/S移行的胸前导联和Dr/DQRS两项体表心电图特征性指标对预测室早起源具有很强的指导性.其中R/S移行导联在V4~6导联判定起源点在右心室侧的敏感度只有37.5%,但是其判定室早起源点不在左心室侧(即在右心室侧)的特异度却达100%,相应地其判定起源点在右心室侧的阳性预测值为100%,阴性预测值为63%.进一步对余下的54例R/S移行在V1、V2、V3导联的病例采用Dr/DQRS进行分析,发现将这些患者以Dr/DQRS<0.5(n=19)和Dr/DQRst>0.5(n=35)分为两部分.其中以Dr/DQRS<0.5来判别消融靶点在右心窜侧的敏感度是90.0%,特异度为97.1%,阳性预测值为94.7%,阴性预测值为94.3%;而用Dr/DQRS≥0.5来判定消融靶点在左心室侧的敏感度为97.1%,特异度为90.0%,阳性预测值为94.3%,阴性预测值为94.7%.结论:本研究提示在室早射频消融手术前可依据R/S移行的胸前导联和Dr/DQRS两项体表心电图指标,只用两步即可对室早起源得到初步判定.【总页数】4页(P208-211)【作者】贾玉和;马坚;李贤;聂玲;方丕华;姚焰;张奎俊;楚建民;张澍【作者单位】100037,北京市,中国医学科学院,北京协和医学院,心血管病研究所,阜外心血管病医院,临床心律失常诊治中心;100037,北京市,中国医学科学院,北京协和医学院,心血管病研究所,阜外心血管病医院,临床心律失常诊治中心;100037,北京市,中国医学科学院,北京协和医学院,流行病研究中心;山东省青岛大学医学院附属医院,心电诊断科;100037,北京市,中国医学科学院,北京协和医学院,心血管病研究所,阜外心血管病医院,临床心律失常诊治中心;100037,北京市,中国医学科学院,北京协和医学院,心血管病研究所,阜外心血管病医院,临床心律失常诊治中心;100037,北京市,中国医学科学院,北京协和医学院,心血管病研究所,阜外心血管病医院,临床心律失常诊治中心;100037,北京市,中国医学科学院,北京协和医学院,心血管病研究所,阜外心血管病医院,临床心律失常诊治中心;100037,北京市,中国医学科学院,北京协和医学院,心血管病研究所,阜外心血管病医院,临床心律失常诊治中心【正文语种】中文【中图分类】R54【相关文献】1.经左室流出道消融治疗疑似右室流出道起源室性早搏1例并文献复习 [J], 王磊;王璟;宫剑滨;李萍;李建华;张启高2.流出道室性早搏的体表心电图定位 [J], 田颖;刘兴鹏3.右室流出道起源与主动脉窦起源室性早搏的分析 [J], 高振华;胡建强4.合并室性心动过速的流出道室性早搏体表心电图特点 [J], 孙源君; 高连君; 杨延宗; 夏云龙; 肖宪杰; 于晓红; 张多多; 王忠振; 张荣峰; 李国草; 董颖雪; 尹晓盟5.ECG类似右室流出道起源的左室流出道室性早搏 [J], 时向民;王玉堂;单兆亮;闫俊瑾;赵立朝;李天德因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

右心室前间隔憩室相关无休止室性心动过速成功消融1例杨亚莉;陈延茹;黄晓芳;李岳春;林佳选;林加锋【摘要】报道1例右心室前间隔憩室相关无休止室性心动过速合并起源于三尖瓣环室性心动过速的双源性室性心动过速行导管射频消融术的标测与消融过程.患者男性,18岁.心悸、胸闷、乏力5年,加重伴头晕1d入院.入院时心电图为窦性心律,反复无休止性室性心动过速.心动过速发作时有两种呈类完全性左束支传导阻滞(CLBBB)图形,其中1种起源于三尖瓣环而另1种起源于低位右心室流出道或高位右心室间隔部.结果分别在三尖瓣环10点钟及右心室高位前间隔憩室连接处消融终止2种室性心动过速,术后观察3个月无复发.【期刊名称】《心电与循环》【年(卷),期】2018(037)006【总页数】5页(P436-440)【关键词】三尖瓣环;右心室前间隔;憩室;室性心动过速【作者】杨亚莉;陈延茹;黄晓芳;李岳春;林佳选;林加锋【作者单位】433000 湖北省仙桃市第一人民医院心功能科;温州医学院附属第二医院心内科;;;;【正文语种】中文近期,湖北省仙桃市第一人民医院收治1例右心室前间隔憩室相关同时合并三尖瓣环起源的共同形成的反复无休止性室性心动过速(VT),并经多位点射频导管消融(下称消融)成功,现报道如下。

患者男性,18岁。

因“反复心悸、胸闷、乏力5年,加重伴头晕1d”入院。

3个月前在当地医院就诊查心电图示阵发性VT。

入院体检:神志清,血压100/70mmHg,脉搏152次/min,两肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音;心浊音界无扩大,心律不齐,心率152次/min,各听诊区未闻及病理性杂音。

肝脾无肿大。

入院时心电图(图1)及入院后心电监测(图2)示窦性心律,反复无休止性VT,其QRS形态及RR间期有两种呈类完全性左束支传导阻滞(CLBBB)图形,其中 1种在Ⅱ、Ⅲ、aVF呈 rs型、V1~V4主波向下呈rS型,Ⅰ、aVL及V5~V6主波向上呈R或r型,aVR呈qs型;另1种在Ⅱ、Ⅲ、aVF及V5~V6主波向上呈R型、V1~V4主波向下呈QS或rS型,Ⅰ、aVL及aVR呈QS型,两种VT胸导联移行均在V4~V5之间。

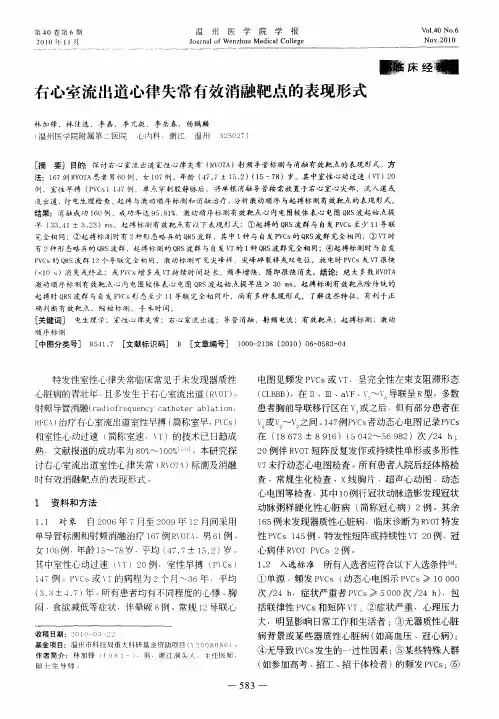

特发性右心室流出道室性期前收缩动态心电图特点吴学勤;高敏;王慕秋;王静;朱晓红;杨玲;仇鑫;鲍佩;王延林【摘要】目的:探讨特发性右心室流出道室性期前收缩(RVOT-VP)特点及临床意义。

方法本文对687例RVOT-VP患者动态心电图及临床资料进行回顾性分析。

结果在687例患者中,女性395例(57.4%),男性292例(42.5%),女性/男性比为1.35,平均年龄(59.8±12.9)岁。

所有患者均有不同程度的心悸症状,94例(13.7%)曾出现过黑朦症状,22例(3.2%)曾经出现晕厥。

动态心电图记录室性早搏204~28472次。

检出右室流出道室速39例(5.7%)其中非持续性室速31例(79.5%),发作性持续性室速8例。

室速发作时未见一例晕厥发生。

结论特发性右心室流出道室性早搏较常见,动态心电图能揭示室早特征、分布、室速发作情况与症状关系,射频消融治疗为首选。

【期刊名称】《中国临床保健杂志》【年(卷),期】2014(000)002【总页数】2页(P166-167)【关键词】室性早搏复合征;心电描记术,便携式;心动过速,室性【作者】吴学勤;高敏;王慕秋;王静;朱晓红;杨玲;仇鑫;鲍佩;王延林【作者单位】安徽医科大学附属省立医院安徽省立医院心电科,合肥230001;安徽医科大学附属省立医院安徽省立医院心电科,合肥230001;安徽医科大学附属省立医院安徽省立医院心电科,合肥230001;安徽医科大学附属省立医院安徽省立医院心电科,合肥230001;安徽医科大学附属省立医院安徽省立医院心电科,合肥230001;安徽医科大学附属省立医院安徽省立医院心电科,合肥230001;安徽医科大学附属省立医院安徽省立医院心电科,合肥230001;安徽医科大学附属省立医院安徽省立医院心电科,合肥230001;安徽医科大学附属省立医院安徽省立医院心电科,合肥230001【正文语种】中文【中图分类】R541.7室性期前收缩常是患者的就诊原因,在动态心电图检查中极为常见。

右室流出道室性早搏的三维电解剖标测和导管消融陶海龙;龙德勇;张金盈;张力;王小芳;李晨【摘要】目的:探讨右室流出道(RVOT)室性早搏(室早)的三维电解剖特征及导管消融疗效。

方法:选择12例药物治疗无效的RVOT室早患者,药物及心室程序刺激诱发室早频繁发作后,在三维电解剖标测系统(Carto)指导下解剖重建右室流出道,进行室早的激动顺序标测和起搏标测,确定靶点后采用4 mm冷盐水灌注导管进行消融。

分析、总结RVOT室早局灶起源的解剖分布特点、电生理特征及消融即刻效果,观察消融后远期成功率。

结果:RVOT的激动顺序标测和起搏标测显示,室早的解剖分布主要位于RVOT间隔面(66.7%),少数起源于肺动脉瓣上(16.7%),其靶点电生理记录在窦性心律和室早时具有不同特征。

平均放电(2.3±0.5)次可完全终止室早发作。

远期随访复发率较低(16.7%)。

结论:室早多起源于RVOT间隔部位,也可起源于肺动脉瓣上;即刻消融成功率高。

%Aim: To investigate the characteristics of three-dimension electroanatomy and efficacy of catheter ablation for premature ventricular contracts( PVCs) from right ventricular outflow tract( RVOT) . Methods: After PVCs induction under medicine and program stimulation, 12 patients with refractory PVCs from RVOT were employed electroanatomic reconstruction for RVOT. PVCs foci were localized by activation mapping and pacing mapping. Catheter ablation was performed under Carto three cardiac electroanatomic guidance with saline-irrigation. Analyze the characteristics of three-dimension electroanatomy for PVCs from RVOT, acute and long-term efficacy of catheter ablation. Results: All patients were successfully performed activation mapping and pacing mapping. The foci of PVCs weremainly distributed at the septal plane of RVOT(66. 7% ) , while exceptional cases above the pulmonary artery valve( 16. 7% ) with a novel characteristics during sinus rhythm and PVCs onset. After (2. 3 ±0. 5) firing tries, PVCs was terminated completely with a benign follow-up results. Conclusion: PVCs of RVOT are mainly localized at septal plane of RVOT while rare cases above pulmonary artery valve. Catheter ablation can effectively eliminate PVCs of RVOT.【期刊名称】《郑州大学学报(医学版)》【年(卷),期】2011(046)004【总页数】4页(P547-550)【关键词】右室流出道;室性早搏;电解剖标测;导管消融【作者】陶海龙;龙德勇;张金盈;张力;王小芳;李晨【作者单位】郑州大学第一附属医院心内科,郑州450052;北京安贞医院心内科,北京100029;郑州大学第一附属医院心内科,郑州450052;郑州大学第一附属医院心内科,郑州450052;郑州大学第一附属医院心内科,郑州450052;郑州大学第一附属医院心内科,郑州450052【正文语种】中文【中图分类】R541.7室性早搏(室早)是最常见的心律失常,可长期存在并呈间断发作,引起心悸、胸闷等不适。

单导管法射频消融顽固性右心室流出道室性早搏周巍;骆合德;冯金忠;邱一华【期刊名称】《吉林医学》【年(卷),期】2011(032)002【摘要】目的:探讨只用1根大头导管射频消融治疗顽固性右室流出道室性早搏(室早)的临床意义。

方法:选择右室流出道顽固性室早患者105例,男46例,女59例,年龄22~65岁,平均(39.3±10.9)岁,病史3~14年,平均6.8年,其中3例合并有右室流出道室速,有1例为双源性右室流出道室早,均无器质性心脏病。

多种抗心律失常药物无效。

体表心电图确定为右室流出道室性早搏,采用1根大头电极以起搏标测法确定消融靶点。

以室性早搏在放电后消失为消融成功。

结果:消融即刻成功率为100%,随访半年无一例复发,亦无其他任何并发症。

结论:单导管消融顽固性右室流出道早搏安全有效。

【总页数】2页(P302-303)【作者】周巍;骆合德;冯金忠;邱一华【作者单位】中国人民解放军第98医院心内科,浙江湖州313000【正文语种】中文【中图分类】R286.2【相关文献】1.单导管法射频消融治疗频发室性早搏年青患者疗效分析 [J], 周巍;王燕华;张帅;吴峰;冯金忠2.单导管法射频消融单形性右室流出道室性早搏、室性心动速(附80例) [J], 谢东阳;钟一鸣;蔡九妹;谢东明;廖伟3.单导管法射频消融右室流出道室性早搏 [J], 蒋超旦;王福兴;杨松;任军;蒋建东;陆俊杰;陈燕春4.单导管法射频消融顽固性右心室流出道室性早搏 [J], 周巍;骆合德;冯金忠;邱一华5.经导管射频消融治疗右心室流出道室性早搏的临床价值分析 [J], 吴有华因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

磁导航指导下右心室流出道室性期前收缩的射频消融目的比较磁导航系统(magnetic navigation system,MNS)知道下导管消融治疗右心室流出道室性期前收缩(premature ventricular complexes,PVCs)的有效性与安全性及其优势。

方法将心内科住院治疗的27例右心室流出道室性期前收缩的患者随机分为磁导航系统指导下消融组(13例)和常规消融对照组(14例)。

记录并分析两组的手术成功率,手术并发症率,随访复发率(随访8~12个月),手术操作时间,X线曝光时间,总皮肤x线暴露剂量。

结果磁导航组13例患者均一次消融成功,未出现手术并发症,术后随访无复发,磁导航消融组平均手术时间为(106.25±33.45)分钟,X线曝光时间(1.86±2.81)分钟,总皮肤X线暴露剂量(213.69±276.44)mCy,常规消融组平均手术时间为(99.44±36.96)分钟,X线曝光时间(3.51±2.68)分钟,总皮肤x线暴露剂量(289.58±296.50)mGy。

结论磁导航技术指导下的消融治疗与常规消融治疗均有极高的手术成功率,较少的手术并发症和术后复发率。

磁导航技术指导下的消融能减少X线曝光时间和总皮肤x线暴露剂量。

标签:磁导航系统;右心室流出道;室性期前收缩;射频消融室性期前收缩是临床上较为常见的心律失常之一,其中以起源于右心室流出道的最为常见,占总发生量的85%以上。

其发生主要由于心室内存在异常起搏点,该起搏点在窦房结发出冲动前激动,引起心室全部或部分除极。

室性期前收缩发病范围广泛,即可见于正常人群,也可见于有心脏病患者,且发生时症状多样化,轻者可无明显临床症状,或仅出现心悸等不适感,严重者有黑甚至晕厥出现。

磁导航系统(magnetic navigation system,MNS)是项先进电生理辅助操作技术,被认为是近年来心律失常介入治疗领域的革命性进展之一。

特发性流出道室性心律失常的体表心电图特征作者:陈亚东庞京罗军单兆亮来源:《中国保健营养·中旬刊》2014年第02期【摘要】目的:对特发性流出道室性心律失常患者进行系统的回顾性分析,探讨不同起源部位的患者体表心电图特征上的差异。

方法:151例解放军总医院住院行导管射频消融的患者,男性80例,女性71例,年龄10-81岁(44.2±14.9)岁。

结果:RVOT起源于游离壁的38例、间隔86例,LVOT27例。

RVOT起源于前部50例、中部47例、后部27例。

游离壁较间隔有更多肢导的切迹,间隔较游离壁、前部较下部I导联主波向下的比例更高。

间隔中、后部起源的RVOT心电图形态最接近LVOT。

结论:本研究观察了RVOT不同起源部位患者的心电图特征,可为RFCA手术定位消融提供帮助。

【关键词】特发性室性心动过速;导管消融;心电图【中图分类号】R541 【文献标识码】A 【文章编号】1004-7484(2014)-02-0423-02特发性室性心律失常(IVA)多发生在不伴有明显器质性心脏病的年轻患者中,占室性心律失常的10%左右,愈后良好[1]。

其中大部分心律失常起源于心室流出道,射频消融(Radiofrequency catheter ablation RFCA)作为一种安全、有效的根治性技术目前已经成为IVA获得根治的首选治疗方法,只要手术中能够成功标测到起源部位,成功率可以达到90-95%,而并发症小于1%。

在进行RFCA手术前,根据患者的12导联体表心电图(ECG)的特征对心律失常的起源点提前进行判断,可以减少手术时间并且提高手术成功率。

1 对象和方法1.1 研究对象回顾分析了1998年3月至2011年12月在解放军总医院心血管内科住院,诊断特发性室性心律失常并行导管射频消融的270例患者,男性153例,女性117例,年龄10-82(41.6±16.0)岁。

所有患者住院后都进行了详细的检查,未发现器质性心脏疾病。

右室流出道起源室性心律失常患者消融治疗中 LVPs 出现的意义俞峰;冯金忠;吴峰;周巍;孙俊波;张帅;邱一华;骆合德【摘要】目的:探讨右室流出道起源室性心律失常( VAs)患者消融治疗过程中局部电压电位( LVPs)出现的临床意义。

方法回顾分析47例右室流出道起源VAs患者行标测消融靶点时,局部电压电位出现率以及在窦性心律、室性心律失常时局部电压电位与V波的位置关系。

结果47例均消融成功,平均消融(8±6)次,有效消融58次,无效消融318次。

有效消融靶点局部心室激动时间为(-28±8) ms,提前于无效消融靶点的(-24±7) ms,P<0.05。

有效靶点腔内图发现LVPs 47次(81.0%),多于无效靶点腔内图的22次(6.9%),P<0.01。

2例复发者在第一次消融时靶点部位腔内图均未见LVPs,再次消融时成功靶点均标测到LVPs。

结论在右室流出道起源的VAs中,LVPs可能是成功消融靶点的特征之一,标测LVPs有利于提高右室流出道起源VAs导管消融的成功率。

【期刊名称】《山东医药》【年(卷),期】2014(000)030【总页数】3页(P47-49)【关键词】右室流出道;室性心律失常;标测;导管消融术;局部电压电位【作者】俞峰;冯金忠;吴峰;周巍;孙俊波;张帅;邱一华;骆合德【作者单位】中国人民解放军第98医院,浙江湖州313001;中国人民解放军第98医院,浙江湖州313001;中国人民解放军第98医院,浙江湖州313001;中国人民解放军第98医院,浙江湖州313001;中国人民解放军第98医院,浙江湖州313001;中国人民解放军第98医院,浙江湖州313001;中国人民解放军第98医院,浙江湖州313001;中国人民解放军第98医院,浙江湖州313001【正文语种】中文【中图分类】R541.7在无器质性心脏病的室性心律失常(VAs)中,右室流出道起源的 VAs占所有 VAs的 10%[1,2],导管消融术是其主要治疗手段,术中采用激动标测结合起搏标测的方法确定消融靶点。

室上速消融成功标准

室上性心动过速( Supraventricular(Tachycardia,简称SVT)消融手术成功与否的主要标准如下:

1.(心电图恢复正常:术中和术后即刻心电图监测显示患者原有的异常心动过速消失,心率恢复正常窦性节律,且在诱发试验下无法再诱发出室上速。

2.(症状消除:患者术前出现的快速心跳、胸闷、晕厥等症状完全消失,生活质量得到显著改善。

3.(无复发:手术后一段时间内 如数月或数年),通过定期随访及动态心电图监测,确认室上速未再次发作。

根据国际指南,一般认为术后一年内无复发可以视为消融成功。

4.(靶点精确消融:对于房室结双径路、房室折返性心动过速等特定类型的室上速,还需确认消融成功的关键指标是消融线已完全阻断了异常传导路径,通过电生理检查验证。

室上速射频消融术的成功不仅取决于即时的心电生理结果,还包括长期的临床效果以及对患者生活质量的实际改善。

右心室流出道心律失常有效消融靶点的表现

形式

作者:林加锋,林佳选,李嘉,季亢挺,李岳春,杨鹏麟

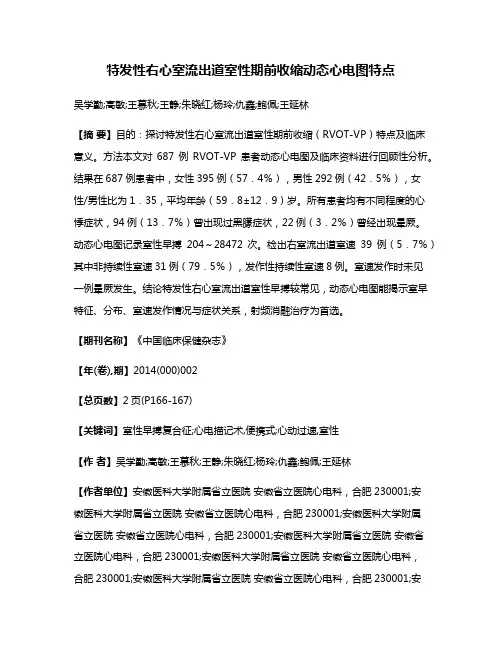

【摘要】目的:探讨右心室流出道室性心律失常(RVOTA)射频导管标测与消融有效靶点的表现形式。

方法:167例RVOTA患者男60例、女107例,年龄(47.7±15.2)(15~78)岁。

其中室性心动过速(VT)20例,室性早搏(PVCs)147例。

单点穿刺股静脉后,将单根消融导管按需放置于右心室心尖部、流入道或流出道,行电生理检查、起搏与激动顺序标测和消融治疗,分析激动顺序与起搏标测有效靶点的表现形式。

结果:消融成功160例,成功率达95.81%。

激动顺序标测有效靶点心内电图较体表心电图QRS波起始点提早(33.41±3.23)ms。

起搏标测有效靶点有以下表现形式:①起搏的QRS波群与自发PVCs至少11导联完全相同;②起搏标测时有2种形态略异的QRS波群,其中1种与自发PVCs的QRS波群完全相同;③VT时有2种形态略异的QRS波群,起搏标测的QRS波群与自发VT的1种QRS波群完全相同;④起搏标测时与自发PVCs的QRS波群12个导联完全相同,激动标测可见尖峰样、尖峰碎裂样或双电位。

放电时PVCs或VT很快(<10 s)消失或终止;或PVCs增多或VT持续时间延长、频率增快,随即很快消失。

结论:绝大多数RVOTA激动顺序标测有效靶点心内电图较体表心电图QRS波起始点提早应≥30 ms,起搏标测有效靶点除传统的起搏时QRS波群与自发PVCs形态至少11导联完全相同外,尚有多种表现形式,了解这

些特征,有利于正确判断有效靶点,缩短标测、手术时间。

【关键词】电生理学;室性心律失常;右心室流出道;导管消融,射频电流;有效靶点;起搏标测;激动顺序标测

特发性室性心律失常临床常见于未发现器质性心脏病的青壮年,且多发生于右心室流出道(RVOT)。

射频导管消融(radiofrequency catheter ablation,RFCA)治疗右心室流出道室性早搏(简称室早,PVCs)和室性心动过速(简称室速,VT)的技术已日趋成熟,文献报道的成功率为80%~100%[1-3]。

本研究探讨右心室流出道室性心律失常(RVOTA)标测及消融时有效消融靶点的表现形式。

1 资料和方法

1.1 对象

自2006年7月至2009年12月间采用单导管标测和射频消融治疗167例RVOTA,男61例、女106例,年龄15~78岁,平均(47.7±15.2)岁。

其中室性心动过速(VT)20例,室性早搏(PVCs)147例。

PVCs 或VT的病程为2个月~36年,平均(3.3±4.7)年。

所有患者均有不同程度的心悸、胸闷、食欲减低等症状,伴晕厥8例。

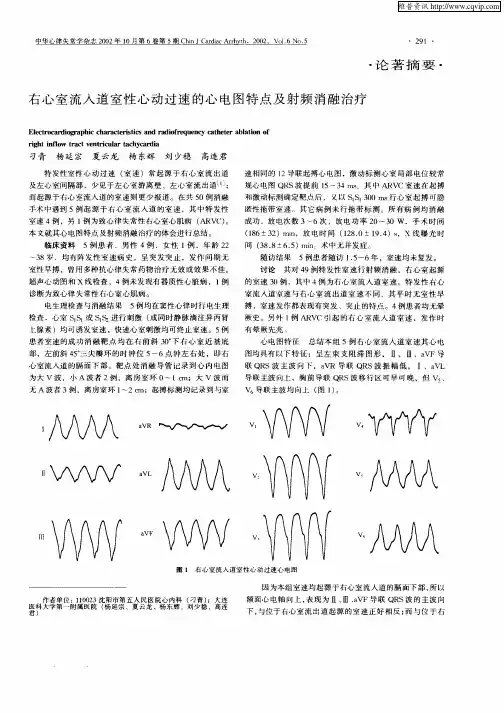

常规12导联心电图见频发PVCs或VT,呈完全性左束支阻滞形态(CLBBB),在II、III、aVF、V5~V6导联呈R型,多数患者胸前导联移行区在V3或之后,但

有部分患者在V2或V2~V3之间。

147例PVCs者动态心电图记录PVCs 在(18 673

±8 916)(5 042~56 982)次/24 h;20例伴RVOT短阵反复发作或持续性单形或多形性VT未行动态心电图检查。

所有患者入院后经体格检查、常规生化检查、X线胸片、超声心动图、动态心电图等检查,其中10例行冠状动脉造影发现冠状动脉粥样硬化性心脏病(简称冠心病)2例。

其余165例未发现器质性心脏病,临床诊断为RVOT特发性PVCs 145例、特发性短阵或持续性VT 20例,冠心病伴RVOT PVCs 2例。

1.2 入选标准

所有入选者应符合以下入选条件[4]:①单源、频发PVCs(动态心电图示PVCs≥10 000次/24 h,症状严重者PVCs≥5 000次/24 h),包括联律性PVCs和短阵VT;②症状严重,心理压力大,明显影响日常工作和生活者;③无器质性心脏病背景或某些器质性心脏病(如高血压、冠心病);④无导致PVCs发生的一过性因素;⑤某些特殊人群(如参加高考、招工、招干体检者)的频发PVCs;⑥药物疗效欠佳,不能耐受药物的毒副作用或不愿接受药物治疗;⑦少数患者虽动态心电图示PVCs≤10 000次/24 h,但PVCs提前度较大,表现为R-on-T现象,或有反复晕厥及VT发作者,即使平素症状不重,亦为消融对象。

同时排除以下情况:

①严重心肺及肝肾功能不全不能耐受手术者;②病毒性心肌炎或心肌梗死病程<半年者;③脑卒中病程<半年者;④同时伴有恶性肿瘤者;⑤胸廓严重畸形者;⑥高龄(≥80岁)者。

1.3 心电图表现

167例RVOTA,其12导联体表心电图QRS波群呈LBBB图形,伴心电轴右偏+92 ~+134 °149例,不偏18例;I导联呈rs(rS)型46例,R(r)型47例,m或M型44例,qs型20例,qr型9例,rsr’型1例;aVR均呈QS型,aVL呈QS或qs型153例、rs型2例、qr、Qr、qR或r型共10例、W和m型各1例;II、III、aVF、V5~V6导联均呈单向R波(II、III、aVF导联R波有明显切迹或呈RR’型32例);胸前导联R波移行区在V2导联22例,V3导联100例,V4导联45例,V1、V2导联R高度/S深度比值分别为0~0.48(0.16±0.07)及0~0.92(0.26±0.12)。

1.4 电生理检查与射频消融

术前停用所有抗心律失常药物5个半衰期以上。

局部麻醉下常规穿刺右侧股静脉置入7F或8F动脉鞘,根据术前体表心电图初步定位,直接经鞘管送入单根四极消融导管依次至右心室心尖部、流入道或流出道,行电生理检查、标测和消融。

标测方法根据术中PVCs

的发生情况而定,多数患者采用

“激动顺序标测”初标定位,结合“起搏标测”细标定位进行标测及消融;然而,有12例患者因术中PVCs较少,直接采用起搏标测进行定位及消融。

起搏周长等于自然发作心动过速周长或PVCs的联律间期,以起搏时12导联心电图与自然发作PVCs的QRS波图形至少11个导联相同,结合激动顺序标测的心内电图较室早的QRS波提早25 ms 以上为试消融靶点,经电生理检查标测定位后尽可能在频发PVCs或VT发作时消融。

所有患者选择温控消融大头导管,预设温度50~60 ℃,预置能量10~70 W,阻抗80~140 Ω。

温度达50 ℃后试放电10 s,有效靶点为放电10 s内PVCs消失或VT终止,或放电中出现与PVCs、VT形态相同的频发PVCs和(或)短阵VT并很快消失。

有效靶点继续放电60~180s,并在临近有效靶点四周行补点消融。

以消融后PVCs消失或VT终止,电刺激及异丙肾上腺素滴注等原先诱发PVCs、VT的方法均不能诱发其发作为消融终点。

如试放电10 s后VT或PVCs 不能终止则重新标测靶点。

1.5 观察指标

观察不同标测方法试消融靶点与有效靶点的关系及放电时有效靶点的表现形式、消融反应、成功例数、并发症,随访复发例数。