技术源于人类的需求和愿望

- 格式:ppt

- 大小:2.93 MB

- 文档页数:40

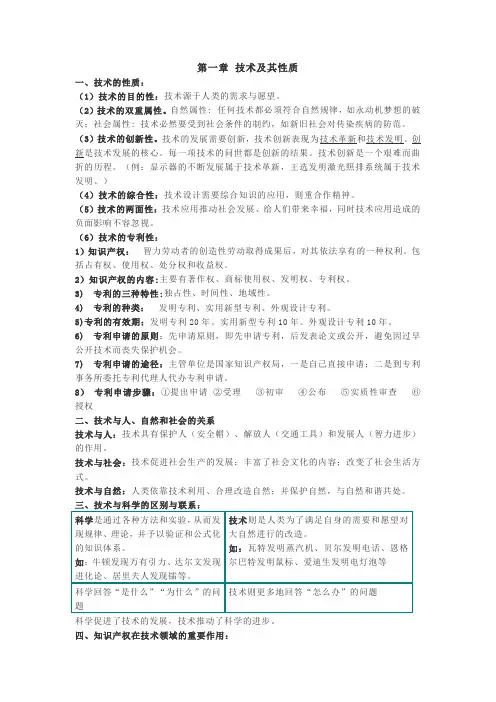

专题一 技术知识要点一、技术是人类为满足自身的需求和愿望对大自然进行的改造。

二、技术的性质:1、目的性:技术的产生源于人类的需求和愿望2、双重性:⎩⎨⎧。

,:,:必受到社会条件的制约部分技术是人类活动的组成社会属性规律任何技术必须符合自然的应用技术是对客观自然规律自然属性 3、创新性:技术水平是在不断创新过程中得到发展的,技术创新是技术发展的基础,表现为两种形式:技术发明和技术革新,技术革新是在别人发明的基础上,进行某些改进,使其逐步完善,提高以适应各种新的需求。

这两种创新的结果都是用新技术取代陈旧或落后的技术,它们都是推动人类进步的动力。

4、综合性:技术是综合知识的结晶5、实践性:科学与生产不发生直接的关系,而技术直接服务于生产,技术离开了实践,就无法体现其价值。

6、中介性;技术表现为劳动者的技能、生产过程的物质手段、工艺流程和操作方法等,是生产的组成部分,因而它是直接生产力,具有实践性。

科学是自然界存在的客观规律,它与生产不发生直接的关系,只有利用技术这个中介,将理论知识转化为技术原理等,科学才能转化为生产力。

7、两面性:推动社会发展,但也造成负面影响。

克服技术应用可能带来的不良后果,有赖于技术的不断发展。

8、专利性:知识产权及其保护三、技术的价值1、技术与人:⑴技术源于人类的需求和愿望。

(案例:从火到灯)⑵技术能更好的满足人的需求。

(案例:B 超技术)⑶技术具有保护人、解放人和发展人的作用。

⑷技术改变客观世界的同时也改变主观世界。

(爱迪生的故事)2、技术与社会:⑴促进生产的发展。

(案例:福特T 型车生产线)⑵改变生活的方式。

(案例:农业技术的发展与劳作方式的变革)⑶丰富社会文化的内容。

(案例:衣食住行等生活方面)⑷在政治文化军事方面成为综合国力的象征。

3、技术与自然:⑴依靠技术人们得以利用和改造自然。

(案例:都江堰 荷兰风车)⑵人们在利用技术改造自然时应把握合理的尺度。

(案例:可持续发展)⑶技术的发展给环境带来了问题,也给解决这些问题提供了可能。

教学反思:

本节课内容较多,且比较枯燥,如“技术的内涵〞、“技术的自然属性和社会属性〞。

在教学中容易犯传统的灌输知识的作法,如何来突破这些难点,提高学生对本门学科的兴趣及对学习通用技术的愿望。

我在教学中尽量采用了日常生活中的事例,以激发学生的学习积极性、主动性和创新性。

在教学中我发现教材的重组,优化是顺利、完满达成教学目标的关键,课本中的教学内容、素材必须经过优化和重组,使之更贴近学生的实际,让学生更易于接受和运用。

专利在产权保护制度下对技术活动的重要性:知识产权制度允许专利所有权人对专利技术具有一定的性,使其专利技术和产品在一定时间内独占市场,从而得到丰厚的回报,保持发明创造的积极性,使技术创新活动趋向良性循环。

第二章设计的基础一、设计:1、设计是基于一定设想的、有目的的规划及创造活动。

2、设计的一般过程:①发现与明确问题②制定设计方案③制作原型或模型④优化设计方案⑤编写产品的使用说明书二、设计的特点:(1)设计的源泉是人类的需要(2)设计的本质是创新(3)设计的领域很广泛(4)设计工作需考虑多方面的问题(5)设计需要发挥团队精神三、影响外观设计的因素:造型、色彩、美感、人机工程学人机关系在设计中要实现的目标:①高效人机协调,提供人的工作效率。

例:“科学管理之父”泰勒“铁锹作业试验”。

②健康长期使用,产品对人的健康不造成不良影响。

例:高跟靴、设计不合理的椅子③舒适产品使用中,人体能处于自然状体,感觉舒适。

例:培土小工具手把处理④安全产品对人的身体不构成生理上的伤害。

如:安全帽、安全带、课桌角等四、设计与技术的关系①设计是技术发展的基础②技术的发展为设计的创新提供了条件③技术的更新对设计产生了重要的影响五、设计的原则:1、科学性原则:设计要遵循自然规律,利用一定的科学理论或原理,如飞机、汽车外型的流线型,可减少阻力。

2、实用性原则:“为我所用,服务于人,方便实用”。

如电视遥控器的发明。

3、创新性原则:“改进变化,精益求精,耳目一新”。

可从产品的原理、结构、技术、材料、工艺等方面考虑改进实现创新。

4、安全性原则:安全性是产品设计最起码的需求,如小孩玩具的棱角不能太锋利。

5、经济原则:“物美价廉”,以最低的费用(成本)取得最佳的效果。

6、美观性原则:“喜欢舒服,爱不释手”,给人以美的享受。

让人们从产品的外观和造型上得到美的体验、享受和精神上的愉悦。

可通过对产品造型、大小比例、使用材料、色彩搭配、装饰图案等设计组合来表达。

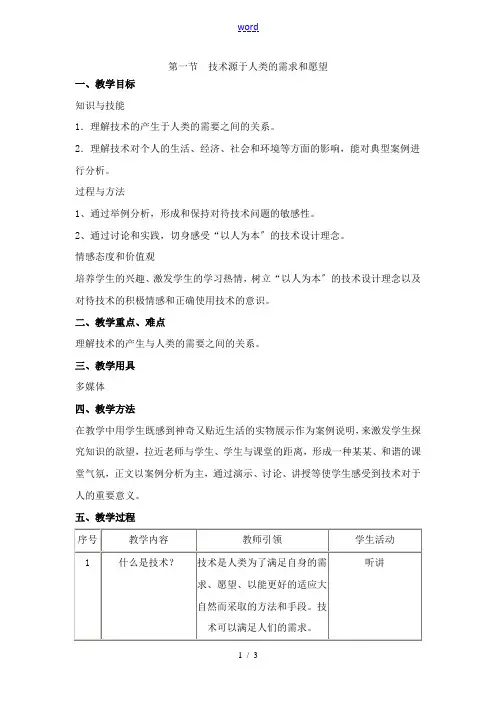

第一节技术源于人类的需求和愿望

一、教学目标

知识与技能

1.理解技术的产生于人类的需要之间的关系。

2.理解技术对个人的生活、经济、社会和环境等方面的影响,能对典型案例进行分析。

过程与方法

1、通过举例分析,形成和保持对待技术问题的敏感性。

2、通过讨论和实践,切身感受“以人为本〞的技术设计理念。

情感态度和价值观

培养学生的兴趣、激发学生的学习热情,树立“以人为本〞的技术设计理念以及对待技术的积极情感和正确使用技术的意识。

二、教学重点、难点

理解技术的产生与人类的需要之间的关系。

三、教学用具

多媒体

四、教学方法

在教学中用学生既感到神奇又贴近生活的实物展示作为案例说明,来激发学生探究知识的欲望,拉近老师与学生、学生与课堂的距离,形成一种某某、和谐的课堂气氛,正文以案例分析为主,通过演示、讨论、讲授等使学生感受到技术对于人的重要意义。

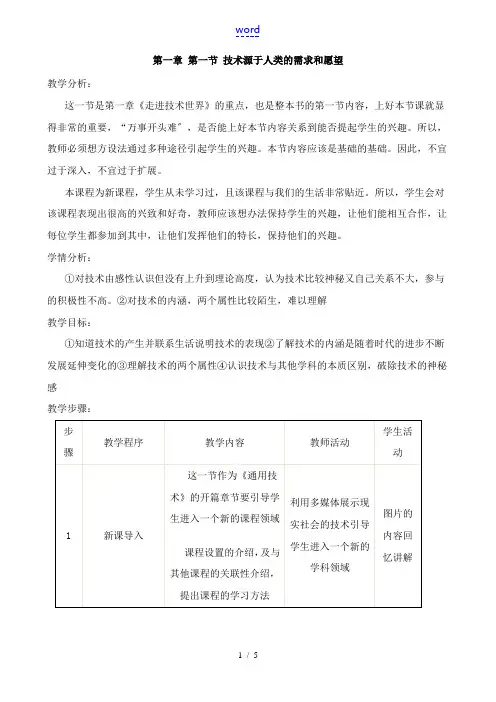

五、教学过程。

第一章走进技术世界第一节技术源于人类的需求和愿望(教案)肥城六中于文丽一、教学背景分析1、教情分析由于是通用技术的第一节课,教师在课前应搜集足够的教学资料,以便在教学过程当中根据课堂情况,随时穿插引用,提高学生学习兴趣,引导学生实现教学目标。

通过教学要让学生明确课程意义、内容、要求和学习方法。

为达上述目标,教师要用亲切、充满激情的语言和生动的事例进行讲解。

并要适当组织课堂讨论,以便有针对性的解决学生的疑问,达到提高认识的目的。

2、学情分析高一学生刚开始高中的学习生活,将面对新环境,新课程,通用技术更是他们从未接触过的课程,会给他们带来很多的悬念,如果能对他们的这种疑问给以恰当的引领,将是激发学生学习兴趣的极好契机。

二、教学目标1、知识与技能(1)知道技术是人类为满足自身的需求和愿望对大自然进行的改造,能联系生活、生产实际说明技术是人的能动性和创造性的表现。

(2)了解技术产生发展的历史过程。

(3)理解技术的内涵是随时代的进步、技术的发展不断扩展深化的,能举例说明技术是社会发展、文明进步、经济增长的主动力。

(4)理解什么是技术的自然属性和社会属性。

2、过程与方法(1)先举例(抛砖引玉),然后由学生自主探讨周围不断出现的新技术、新发明以及它们给我们的生活带来的巨大变化,从而引起学生对学习技术课的兴趣,并提高学生自主探究和观察生活的能力。

(2)学生通过讨论分析某些技术产生、发展的案例,理解技术是源于人类的需求和愿望。

(3)列举近代工业技术发展历史,从而理解技术的内涵。

(4)由学生对比举例,发现生活中符合以及违反技术自然和社会属性的事例,从而更好的理解技术的两个属性。

3、情感态度价值观(1)通过展现技术是如何改变人类的生活状态,提高学生学习技术课的兴趣。

(2)通过让学生自主的发现生活中的小困难,提高学生主动发现问题的意识。

(3)通过展现人类不断克服困难改变生存状态的过程,增强他们自主解决问题的兴趣和信心。

第一节技术源于人类的需求和愿望教学设计成都树德中学刘小波一、教材分析本节内容包括:技术的产生、技术的内涵、技术的自然属性和社会属性、技术与科学的关系四个部分。

教材通过大量丰富多彩的实例,展示了技术起源的历史场景,深入浅出的解释了技术的内涵,辨证的分析了技术的两个重要属性,详细阐释了技术与科学的关系。

文字、图片等资料的大量使用,使课程内容更加丰富多彩,使学生更容易接受,提高了学生学习的兴趣,还设置了“讨论交流”、“问题思考”、“调查研究”、“阅读材料”等栏目,提高了学生分析问题、解决问题的能力,拓宽了学生的知识面。

本节重难点:本节教材的重点是技术的产生;难点是对技术的自然属性和社会属性的认识和分析。

二、教学目标(1)知道技术是人类需求和愿望体现,是人的能动性和创造性的体现(2)了解技术的内涵(3)理解技术的两个属性(4)认识技术与其他学科的本质区别,增强技术意识,破除神秘感,自觉地参加各类技术实践活动三、设计思路该节是通用技术课的第一节课,根据本课的教学目标,采用教师讲授,多媒体演示,任务驱动,学生自主思考、合作讨论等多种教学方法相结合的策略。

首先通过多媒体演示案例,接着设置任务,让学生自主思考,发现和回答问题,然后进行分组合作讨论,形成结论,最后教师总结评价,解决问题。

四、教学器材多媒体计算机、投影仪五、教学过程导入:(创设情境,激发兴趣)从古至今,人类在自身的生存和发展过程中,不断碰到各种各样的问题,比如,远古的时候,人们在冬天只能身披树叶抵御寒冷,只能躲避在简陋的山洞遮风挡雨,只能吃生肉,这些困难都严重的影响人类的生存质量(投影原始人类生活想象图)。

那么人类又是如何从原始野蛮的状态发展到如今高度文明的社会呢?1、技术的产生(预计用时20分钟)师:我们一起来看看人类是如何来解决生存中遇到的问题的。

(可以用幻灯展示一些图片)我们可以从技术的角度看看他们发明了什么技术来解决这些困难。

(1)抵御寒冷:将树叶树皮编织起来穿在身上,后来又将兽皮编织穿在身上,这是早期的缝制技术或纺织技术;(2)遮风挡雨:开始是住在山洞里,后来学习鸟儿筑巢,修建了简易的房屋,这就是早期的建筑技术;(3)捕猎和抵御野兽侵袭:刚开始用手,后来用了武器,增强了效果,这就是早期的武器制造技术;(4)饮食:开始是吃生的,后来发现被火烤过的食物更香,更好吃,于是就逐步学会了使用火的技术,学会了用火来烤食物,这就是早期的烹饪技术。

第一章走进技术世界知识要点:一、技术的价值1、技术与人:①技术源于人类的需求和愿望。

②技术具有保护人、解放人和发展人的作用。

③通过技术活动实现自我价值2、技术与社会:①促进生产的发展。

②改变生活的方式。

③丰富社会文化的内容。

④在政治文化军事方面成为综合国力的象征。

3、技术与自然:①依靠技术人们得以利用和改造自然。

②人们在利用技术改造自然时应把握合理的尺度。

③技术的发展给环境带来了问题,也给解决问题提供了可能。

二、技术的性质1、技术的目的性:任何技术的发展都是人类有意识有目的的活动。

2、技术的创新性:包含技术革新和技术发明两个方面。

3、技术的综合性:技术的内在特性,具有跨学科的性质。

技术与科学的区别与联系。

4、技术的两面性:实用性和危害性。

5、技术的专利性:知识产权。

三、技术的未来:从人类根本利益出发,从人类共同利益出发。

不要迷茫中的旷世悲怆,也不要崇拜中的盲目乐观。

知识详解:1、技术与科学的区别与联系:区别:①含义不同:科学反映自然、社会、思维等客观规律的分科知识体系;技术是人类在利用自然和改造自然的过程中积累起来,并在生产劳动中体现出来的经验、知识技巧和物化成果。

②成果形式不同:科学成果一般表现为理论、概念、定律、规则、论文等,此类成果一般不具有商业性;技术成果一般则以工艺流程、设计图、操作方法等形式出现,此类成果可以商业化。

③任务不同:科学要回答“是什么”和“为什么”的问题;技术则要回答“做什么”和“怎么做”的问题。

④科学与生产不发生直接的联系,而技术直接服务于生产,技术离开了实践,就无法体现其价值。

联系:科学与技术之间是一种相互联系、相互促进、相互制约的关系。

科学是技术的基础,技术是科学的应用,技术发展又为科学研究提供了必要的技术手段。

2、知识产权:指智力的创造性劳动取得成果后,智力劳动者对其成果依法享有的一种权利,包括占有权、使用权、处分权和收益权。

侠义上包括著作权、专利权、商标权三部分。