2.2材料的强度理论与断裂理论

- 格式:ppt

- 大小:7.06 MB

- 文档页数:123

研究材料的力学强度与断裂韧性材料的力学强度与断裂韧性是材料科学中的两个重要方面。

力学强度指材料在受力情况下承受应力的能力,即材料在外力作用下能够抵抗应力产生的变形和破坏的能力。

而断裂韧性则是指材料的抗断裂能力,即在受到外部力作用下不易发生断裂。

这两个性质对于材料的可靠性和使用寿命具有重要影响。

一般来说,材料的力学强度与断裂韧性之间存在一定的关系。

通常情况下,材料的强度越高,其断裂韧性也会相应提高。

这是因为材料的强度和断裂韧性都与材料的内部结构和成分有密切关系。

例如,金属材料中晶粒的尺寸和排列方式会对材料的力学性能产生影响。

当晶粒尺寸较小、排列有序时,晶界强化效应会增强材料的强度和韧性。

此外,其他微观结构特征如晶粒形状、晶界形态、孪晶等也会对材料的力学性能产生影响。

另一个影响力学强度和断裂韧性的因素是材料的成分。

不同元素和化合物的组合方式会决定材料的力学性能。

例如,合金中添加适量的合金元素可以改善材料的强度和韧性。

这是因为添加合金元素可以改变材料的晶体结构和电子结构,从而改变材料的力学性能。

此外,材料的制备工艺和热处理过程也会对其力学性能产生影响。

不同的加工工艺和热处理条件可以改变材料的晶粒尺寸和晶界特征,从而影响材料的力学性能。

例如,通过冷变形、退火等工艺可以显著改变材料的晶粒尺寸和晶界特征,从而提高其强度和韧性。

研究材料的力学强度与断裂韧性对于理解材料的性能和指导材料设计具有重要意义。

通过深入研究材料的微观结构特征和成分对其力学性能的影响,可以为材料科学的相关领域提供理论支持和实验依据。

同时,研究材料的力学强度与断裂韧性也可以为新材料的开发和应用提供指导,从而提高材料的性能和可靠性。

然而,需要强调的是,材料的力学强度和断裂韧性不是可以简单地通过单一的指标来衡量的。

对于不同的应用和使用环境,对材料性能的要求也不同。

因此,在研究和评估材料的力学性能时,需要综合考虑多个指标。

此外,材料的力学性能还受到动态加载、温度、湿度等外界条件的影响,因此需要进行实验测试和模拟分析来揭示材料的力学行为。

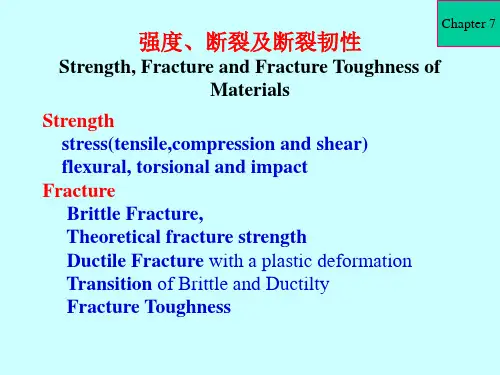

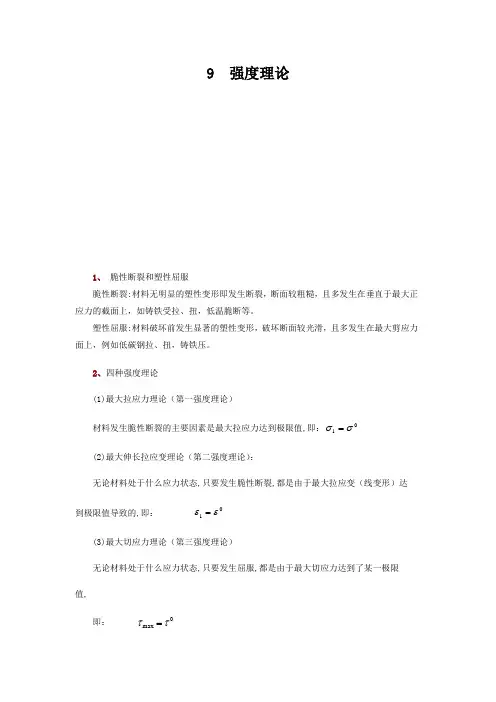

9 强度理论1、 脆性断裂和塑性屈服脆性断裂:材料无明显的塑性变形即发生断裂,断面较粗糙,且多发生在垂直于最大正应力的截面上,如铸铁受拉、扭,低温脆断等。

塑性屈服:材料破坏前发生显著的塑性变形,破坏断面较光滑,且多发生在最大剪应力面上,例如低碳钢拉、扭,铸铁压。

2、四种强度理论(1)最大拉应力理论(第一强度理论)材料发生脆性断裂的主要因素是最大拉应力达到极限值,即:01σσ= (2)最大伸长拉应变理论(第二强度理论):无论材料处于什么应力状态,只要发生脆性断裂,都是由于最大拉应变(线变形)达 到极限值导致的,即: 01εε=(3)最大切应力理论(第三强度理论)无论材料处于什么应力状态,只要发生屈服,都是由于最大切应力达到了某一极限 值,即: 0max ττ=(4)形状改变比能理论(第四强度理论)无论材料处于什么应力状态,只要发生屈服,都是由于单元体的最大形状改变比能达到一个极限值,即:u u 0dd =强度准则的统一形式 [] σσ≤*其相当应力: r11σ=σr2123()σ=σ-μσ+σ r313σ=σ-σ222r41223311()()()2⎡⎤σ=σ-σ+σ-σ+σ-σ⎣⎦ 3、摩尔强度理论的概念与应用; 4、双剪强度理论概念与应用。

9.1图9.1所示的两个单元体,已知正应力σ =165MPa ,切应力τ=110MPa 。

试求两个单元体的第三、第四强度理论表达式。

图9.1[解] (1)图9.1(a )所示单元体的为空间应力状态。

注意到外法线为y 及-y 的两个界面上没有切应力,因而y 方向是一个主方向,σ是主应力。

显然,主应力σ 对与y 轴平行的斜截面上的应力没有影响,因此在xoz 坐标平面内可以按照平面应力状态问题对待。

外法线为x 、z 轴两对平面上只有切应力τ,为纯剪切状态,可知其最大和最小正应力绝对值均为τ,则图9.1(a )所示单元体的三个主应力为:τστσσσ-===321、、,第三强度理论的相当应力为解题范例r4σ=()eq313165110275a σσσστ=-=+=+=MPa第四强度理论的相当应力为:()eq4a σ==252.0== MPa(2)图9.1(b)所示单元体,其主应力为第三强度理论的相当应力为:()eq31322055275b σσσ=-=+=MPa第四强度理论的相当应力为:()eq4a σ=252.0==MPa9.2一岩石试件的抗压强度为[]σ=14OMPa,E=55GPa, μ=0.25, 承受三向压缩。

材料的脆性断裂与强度§2.1 脆性断裂现象⼀、弹、粘、塑性形变在第⼀章中已阐述的⼀些基本概念。

1.弹性形变正应⼒作⽤下产⽣弹性形变,剪彩应⼒作⽤下产⽣弹性畸变。

随着外⼒的移去,这两种形变都会完全恢复。

2.塑性形变是由于晶粒内部的位错滑移产⽣。

晶体部分将选择最易滑移的系统(当然,对陶瓷材料来说,这些系统为数不多),出现晶粒内部的位错滑移,宏观上表现为材料的塑性形变。

3.粘性形变⽆机材料中的晶界⾮晶相,以及玻璃、有机⾼分⼦材料则会产⽣另⼀种变形,称为粘性流动。

塑性形变和粘性形变是不可恢复的永久形变。

4.蠕变:当材料长期受载,尤其在⾼温环境中受载,塑性形变及粘性形变将随时间⽽具有不同的速率,这就是材料的蠕变。

蠕变的后当剪应⼒降低(或温度降低)时,此塑性形变及粘性流动减缓甚⾄终⽌。

蠕变的最终结果:①蠕变终⽌;②蠕变断裂。

⼆.脆性断裂⾏为断裂是材料的主要破坏形式。

韧性是材料抵抗断裂的能⼒。

材料的断裂可以根据其断裂前与断裂过程中材料的宏观塑性变形的程度,把断裂分为脆性断裂与韧性断裂。

1.脆性断裂脆性断裂是材料断裂前基本上不产⽣明显的宏观塑性变形,没有明显预兆,往往表现为突然发⽣的快速断裂过程,因⽽具有很⼤的危险性。

因此,防⽌脆断⼀直是⼈们研究的重点。

2.韧性断裂韧性断裂是材料断裂前及断裂过程中产⽣明显宏观塑性变形的断裂过程。

韧性断裂时⼀般裂纹扩展过程较慢,⽽且要消耗⼤量塑性变形能。

⼀些塑性较好的⾦属材料及⾼分⼦材料在室温下的静拉伸断裂具有典型的韧性断裂特征。

3.脆性断裂的原因在外⼒作⽤下,任意⼀个结构单元上主应⼒⾯的拉应⼒⾜够⼤时,尤其在那些⾼度应⼒集中的特征点(例如内部和表⾯的缺陷和裂纹)附近的单元上,所受到的局部拉应⼒为平均应⼒的数倍时,此过分集中的拉应⼒如果超过材料的临界拉应⼒值时,将会产⽣裂纹或缺陷的扩展,导致脆性断裂。

虽然与此同时,由于外⼒引起的平均剪应⼒尚⼩于临界值,不⾜以产⽣明显的塑性变形或粘性流动。

四大强度准则理论: 1、最大拉应力理论(第一强度理论): 这一理论认为引起材料脆性断裂破坏的因素是最大拉应力,无论什么应力状态,只要构件内一点处的最大拉应力σ1达到单向应力状态下的极限应力σb,材料就要发生脆性断裂。

于是危险点处于复杂应力状态的构件发生脆性断裂破坏的条件是: σ1=σb。

σb/s=[σ] 所以按第一强度理论建立的强度条件为: σ1≤[σ]。

2、最大伸长线应变理论(第二强度理论): 这一理论认为最大伸长线应变是引起断裂的主要因素,无论什么应力状态,只要最大伸长线应变ε1达到单向应力状态下的极限值εu,材料就要发生脆性断裂破坏。

εu=σb/E;ε1=σb/E。

由广义虎克定律得: ε1=[σ1-u(σ2+σ3)]/E 所以σ1-u(σ2+σ3)=σb。

按第二强度理论建立的强度条件为: σ1-u(σ2+σ3)≤[σ]。

3、最大切应力理论(第三强度理论): 这一理论认为最大切应力是引起屈服的主要因素,无论什么应力状态,只要最大切应力τmax达到单向应力状态下的极限切应力τ0,材料就要发生屈服破坏。

τmax=τ0。

依轴向拉伸斜截面上的应力公式可知τ0=σs/2(σs--横截面上的正应力) 由公式得:τmax=τ1s=(σ1-σ3)/2。

所以破坏条件改写为σ1-σ3=σs。

按第三强度理论的强度条件为:σ1-σ3≤[σ]。

4、形状改变比能理论(第四强度理论): 这一理论认为形状改变比能是引起材料屈服破坏的主要因素,无论什么应力状态,只要构件内一点处的形状改变比能达到单向应力状态下的极限值,材料就要发生屈服破坏。

发生塑性破坏的条件为: 所以按第四强度理论的强度条件为:sqrt(σ1^2+σ2^2+σ3^2-σ1σ2-σ2σ3-σ3σ1)<[σ]。

1材料的疲劳与断裂第12 讲材料的断裂与强度理论2007年5月11日2材料的强度及其意义强度定义:指材料或构件抵抗失效的能力。

材料强度:指在室温、无化学介质、准静态加载条件下,标准圆棒试样测定的拉伸屈服强度称为材料的强度。

其他强度:断裂强度、高温强度、疲劳强度环境强度、缺口强度、冲击强度强度意义:表征材料在特定环境下抵抗破坏的本征能力,也强烈依赖外力的施加方式。

即外力作用下的本征反应。

强度理论:是研究材料在复杂应力状态下屈服和破坏规律的理论。

强度理论的特点:1、具有清晰而明确的物理概念;2、具有相对简单的数学表达式;3、要求的材料性能参数容易获得;4、理论计算与实验应基本符合;5、表达式应反映各个独立应力分量的作用;6、理论能够应用于不同的材料,多多益善。

6强度理论的研究方法宏观唯象方法:以材料力学与力学分析为基础假定—公式—实验验证以力学家为主材料微观方法:以材料性能与微观力学为基础建立材料的微观组织与强度之间的关系以材料和物理学家为主强度理论是一个很独特和奇妙的研究主题,它的命题很简单,但问题很复杂。

经过几百年的研究,人们已经提出了大量的理论和实验研究,提出了上百个模型或准则,但没有一个模型或理论能够被所有人接受。

强度理论是一个“百花齐放、百家争鸣”的主题,这在自然科学中并不多见。

达芬奇:Leonardo da Vinci (1452-1519)伽利略:Galileo Galolei(1564-1642) :意大利人。

他们是那个时代最杰出的科学家,可能是材料强度和结构强度最早的研究者。

他们进行了大量的关于铁丝和石料等脆性材料的拉伸试验,达芬奇认为铁丝的强度与其长度有很大关系;而伽利略认为当外加临界力达到一定值时,材料发生破坏,此观点即是材料的第一强度理论。

他也是世界上第一次提出关于强度计算的人。

库仑:Coulomb (1736-1806):法国科学家是最大剪应力强度理论的第一个研究者。

18世纪的其他科学家对弹性力学研究的贡献没有人超过他,1773年4月2日在法国科学院宣读了他具有历史意义的论文,提出了莫尔-库仑强度理论。

材料的强度与断裂行为分析材料是构成各种物体和结构的基础。

在工程设计和制造过程中,了解材料的强度和断裂行为对于确保产品的安全性和可靠性至关重要。

本文将探讨材料强度的概念、测试方法,以及材料断裂行为的原因和研究方法。

首先,材料的强度是指材料在承受外部力作用下抵抗变形和破坏的能力。

强度通常与材料的原子结构、晶体缺陷、晶界和晶粒大小等因素密切相关。

根据材料受力方式的不同,可以将强度分为拉伸强度、压缩强度、剪切强度等。

拉伸强度是材料在受拉力作用下发生断裂前的最大抗拉应力。

压缩强度则是材料在受到压缩力作用下发生变形或断裂前的最大抗压应力。

剪切强度是材料在受到切割力作用下发生剪切破坏前的最大剪切应力。

为了评估材料的强度,工程师们常常进行拉伸测试。

这种测试方法通常采用标准试样,被放置在拉伸测试机中,施加逐渐增大的拉伸力直到材料断裂。

通过测量引伸计的伸长量和断裂的应变,可以确定拉伸强度。

然而,拉伸测试只提供了材料断裂前的应变和强度信息,而无法了解材料断裂后的行为。

材料断裂行为是指材料在受到外部力作用下发生断裂时的行为。

断裂行为的研究对于预测和预防材料的破坏具有重要意义。

材料的断裂行为可以分为韧性断裂和脆性断裂两种。

韧性断裂是指材料在受到外部力作用下出现较大的塑性变形,而断裂前一段时间内可以发现明显的塑性变形。

脆性断裂则是指材料在受到外部力作用下很快发生断裂,几乎没有塑性变形的现象。

韧性断裂常见于金属、塑料等材料,而脆性断裂则常见于玻璃、陶瓷等脆性材料。

研究材料的断裂行为可以采用断口形貌观察、断裂韧性测试等方法。

断口形貌观察通过对材料断裂面的形貌分析,可以了解材料断裂前的形变和裂纹扩展情况。

脆性断裂常以贝壳状或倒铁矿状断口形貌出现,而韧性断裂则表现出光洁、平滑的断口面。

断裂韧性测试则是通过在拉伸测试过程中,测量断口前后的应力和应变,来评估材料的断裂行为。

常用的韧性断裂测试方法有冲击试验、纵向缺口拉伸试验等。

除了常见的材料强度和断裂行为分析方法外,还存在一些更加先进的研究方法。

四大强度理论1、最大拉应力理论(第一强度理论)(材料脆性断裂的强度理论):()这一理论认为引起材料脆性断裂破坏的因素是最大拉应力,无论什么应力状态,只要构件内一点处的最大拉应力σ1达到单向应力状态下的极限应力σb,材料就要发生脆性断裂。

于是危险点处于复杂应力状态的构件发生脆性断裂破坏的条件是:σ1=σb。

σb/s=[σ]所以按第一强度理论建立的强度条件为:σ1≤[σ]。

2、最大伸长线应变理论(第二强度理论)(材料塑性屈服的强度理论):这一理论认为最大伸长线应变是引起断裂的主要因素,无论什么应力状态,只要最大伸长线应变ε1达到单向应力状态下的极限值εu,材料就要发生脆性断裂破坏。

εu=σb/E;ε1=σb/E。

由广义虎克定律得:ε1=[σ1-u(σ2+σ3)]/E所以σ1-u(σ2+σ3)=σb。

按第二强度理论建立的强度条件为:σ1-u(σ2+σ3)≤[σ]。

3、最大切应力理论(第三强度理论):这一理论认为最大切应力是引起屈服的主要因素,无论什么应力状态,只要最大切应力τmax 达到单向应力状态下的极限切应力τ0,材料就要发生屈服破坏。

τmax=τ0。

依轴向拉伸斜截面上的应力公式可知τ0=σs/2(σs——横截面上的正应力)由公式得:τmax=τ1s=(σ1-σ3)/2。

所以破坏条件改写为σ1-σ3=σs。

按第三强度理论的强度条件为:σ1-σ3≤[σ]。

4、形状改变比能理论(第四强度理论)(最大歪形能理论):这一理论认为形状改变比能是引起材料屈服破坏的主要因素,无论什么应力状态,只要构件内一点处的形状改变比能达到单向应力状态下的极限值,材料就要发生屈服破坏。

发生塑性破坏的条件为:所以按第四强度理论的强度条件为:sqrt(σ1^2+σ2^2+σ3^2-σ1σ2-σ2σ3-σ3σ1)<[σ]Von mise应力Von Mises 应力是基于剪切应变能的一种等效应力其值为(((a1-a2)^2+(a2-a3)^2+(a3-a1)^2)/2)^0.5 其中a1,a2,a3分别指第一、二、三主应力。

材料的强度理论cailiao de qiangdu lilun材料的强度理论strength theory of material材料在复杂的应力状态下,其强度不可能都通过实验测定,因此需要对材料发生强度破坏(失效)的力学因素作出假说,以便利用材料在简单应力状态(拉伸、压缩)或少数复杂的应力状态下的强度,推断同一材料在各种复杂的应力状态下的强度。

这种假说和由此建立的失效准则称为材料的强度理论或力学强度理论,后者用以强调这类理论是以宏观的力学因素为依据,有别于从研究微观物质构造建立的物理强度理论。

材料的强度破坏分为脆性断裂和塑性流动两种形式。

一些基本的强度理论只适用于某一形式的强度破坏。

最大拉应力理论(第一强度理论)认为在任何应力状态下材料脆断是由于三个主应力σ1、σ2、σ3中最大的拉伸主应力σ1达到该材料的极限值所致;相应的强度条件则为σ1≤〔〕,〔〕为材料的容许应力。

最大伸长线应变理论(第二强度理论)以三个主应变中最大的伸长线应变达到该材料的极限值作为判别脆断的准则;相应的强度条件为[-(+)] ≤〔〕,为泊松比。

这个理论虽然从形式上看似较第一强度理论完善,但与实验结果不甚符合,如今已较少使用。

最大剪应力理论(第三强度理论)认为材料发生塑性流动(包括剪断)是由于最大剪应力[4-01]=(-)/2达到该材料的极限值所致;相应的强度条件为(-)≤〔〕。

这个理论由于忽略中间主应力的影响所导致的误差,对于钢材,根据二向应力状态下的强度试验数据,最大为10%,且偏于安全。

此理论不能应用于拉、压流动极限不相等的材料。

形状改变比能理论(通常称第四强度理论)以材料单位体积内对应于形状改变的那部分应变能(形状改变比能)达到极限值作为材料发生塑性流动的准则;相应的强度条件则为[16-01]此强度条件亦可从八面体上剪应力达极限值的观点或从统计平均剪应力达极限值的观点或从统计平均剪应力达极限值的观点得出。

此理论亦只能用于拉、压流动极限相等的材料。