文言文基础实词 词类活用

- 格式:doc

- 大小:65.50 KB

- 文档页数:8

高中文言文基础知识文言文是中国古代的书面语言,承载着丰富的历史文化和智慧。

对于高中生来说,掌握文言文基础知识至关重要。

这不仅有助于提高语文素养,还能更好地理解中国传统文化。

接下来,咱们就一起深入了解一下高中文言文的基础知识。

一、实词实词是文言文的重要组成部分,具有实际意义。

(一)常见实词1、古今异义词古今异义词是指在古代和现代意义不同的词。

比如,“妻子”在古代指妻子和儿女,而现在仅指男子的配偶。

2、一词多义一个词有多种含义。

例如,“兵”可以指兵器、士兵、战争等。

3、通假字通假字是古人在书写时用音同或音近的字代替本字。

像“知”通“智”,“说”通“悦”。

(二)实词的推断方法1、语境推断法根据上下文的语境来推断实词的含义。

2、字形推断法通过分析汉字的字形结构来推测其意义。

3、语法推断法依据词语在句子中的语法位置和作用来判断其词性和含义。

二、虚词虚词在文言文中虽然没有实际意义,但在语法和表达上起着重要作用。

(一)常见虚词1、而可以表示转折、顺承、并列等关系。

2、之作代词、助词、动词等,用法多样。

3、以有“用、凭借、因为”等意思。

(二)虚词的用法辨析要准确理解虚词的用法,需要多读多练,积累常见的虚词搭配和用法。

三、句式(一)判断句通常以“……者,……也”“……,……也”等形式来表示判断。

(二)被动句常见的有“于”字被动句、“为”字被动句等。

(三)倒装句包括宾语前置、定语后置、状语后置等。

比如“何陋之有”就是宾语前置句。

(四)省略句在文言文中,主语、谓语、宾语等成分常常省略。

四、词类活用(一)名词活用名词作动词、名词作状语等。

(二)动词活用动词作名词、使动用法、意动用法等。

(三)形容词活用形容词作名词、形容词作动词等。

五、翻译文言文翻译是对文言文知识的综合运用。

(一)原则1、信要忠实原文,准确表达原文的意思。

2、达译文要通顺流畅。

3、雅译文要富有文采。

(二)方法1、留保留原文中的人名、地名、官名等专有名词。

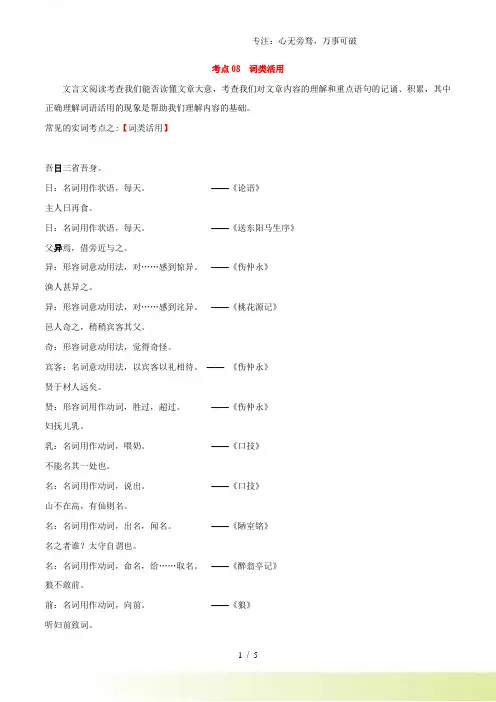

考点08 词类活用文言文阅读考查我们能否读懂文章大意,考查我们对文章内容的理解和重点语句的记诵、积累,其中正确理解词语活用的现象是帮助我们理解内容的基础。

常见的实词考点之:【词类活用】吾日三省吾身。

日:名词用作状语,每天。

——《论语》主人日再食。

日:名词用作状语,每天。

——《送东阳马生序》父异焉,借旁近与之。

异:形容词意动用法,对……感到惊异。

——《伤仲永》渔人甚异之。

异:形容词意动用法,对……感到诧异。

——《桃花源记》邑人奇之,稍稍宾客其父。

奇:形容词意动用法,觉得奇怪。

宾客:名词意动用法,以宾客以礼相待。

—— 《伤仲永》贤于材人远矣。

贤:形容词用作动词,胜过,超过。

——《伤仲永》妇抚儿乳。

乳:名词用作动词,喂奶。

——《口技》不能名其一处也。

名:名词用作动词,说出。

——《口技》山不在高,有仙则名。

名:名词用作动词,出名,闻名。

——《陋室铭》名之者谁?太守自谓也。

名:名词用作动词,命名,给……取名。

——《醉翁亭记》狼不敢前。

前:名词用作动词,向前。

——《狼》听妇前致词。

前:名词用作动词,上前。

——《石壕吏》其一犬坐于前。

犬:名词用作状语,像狗一样。

——《狼》一狼洞其中。

洞:名词用作动词,打洞。

——《狼》意将隧入以攻其后也。

隧:名词用作动词,(从柴草堆中)打洞。

——《狼》水不在深,有龙则灵。

灵:形容词用作动词,显灵。

——《陋室铭》故人不独亲其亲。

亲(前一个):形容词意动用法,把……当做亲人。

——《大道之行也》虽乘奔御风。

奔:动词用作名词,奔驰的马。

——《三峡》急湍甚箭,猛浪若奔。

奔:动词用作名词,飞奔的马。

——《与朱元思书》每至晴初霜旦。

霜:名词用作动词,下霜。

——《三峡》互相轩邈,争高直指。

轩:形容词用作动词,伸向高处。

邈:形容词用作动词,伸向远处。

——《与朱元思书》策之不以其道。

策:名词用作动词,用鞭子打。

——《马说》腰白玉之环。

腰:名词用作动词,腰间佩戴。

——《送东阳马生序》如鸣珮环,心乐之。

古诗文基础实词(二)了解文言实词词类活用现象,继续学习、积累多义词,掌握部分常用词的意义及用法重点词句的理解与记忆一.知识点讲解:(注意:不要强调概念,尽量淡化概念,重在引导学生熟悉语法现象,积累素材。

)词类活用,指某些词临时改变其基本语法功能去充当其它词类,或基本功能未改变而用法比较特殊的现象。

古代汉语中的词类活用非常普遍,是古代汉语的重要语法特点之一,其内容主要包括名词、形容词、数词用作一般动词,名词作状语,使动用法和意动用法等。

名词作动词在表达中,有时候某个名词临时具有动词的意义和功能,叫名词活用作动词。

例:晋军.函陵。

——《烛之武退秦师》军为名词,在这里就解释为驻军,作动词用例:今王鼓乐..于此。

鼓乐:击鼓奏乐例:云霏霏兮欲雨.。

雨:下雨例:扣舷而歌.之。

歌:唱歌例:衣冠..而见之。

衣冠:穿上衣服,戴上帽子例:未云.何龙。

云:形成云例:置人所罾.鱼腹中。

罾:渔网,意谓用网捕捞例:皆指目..陈胜。

指:指指点点。

目:看着。

形容词作动词把形容词按动词的语法规则使用,这就是形容词活用为动词。

例:①老.吾老以及人之老,幼.吾幼以及人之幼。

天下可运于掌。

《孟子·梁惠王上》②越国之中,疾者吾问之,死者吾葬之。

老.其老,慈.其幼,张其孤,问其病,求以报吴。

《国语·吴语》两个例句中,老,幼、慈皆为形容词,在这里做动词用,分别解释为敬爱,爱护。

③邻之厚.,君之薄.也。

《烛之武退秦师》厚、薄皆为形容词,在这做动词用,分别解释为变雄厚、变薄弱。

数量词作动词把数量词按动词的语法规则使用,就是数量词活用为动词。

例①霸主将德是以,而二三..之,其何以长有诸侯乎?译文:做霸主是凭德行,但贵国(晋)使自己的德行没有定准,那怎么长期掌握诸侯呢?②籍令秦始皇长世,……虽四.三皇,六.五帝,曾不足比隆也。

译文:假若秦始皇长寿的话,……那么即使是使秦始皇与三皇并列变成四皇,与五帝并列变成六帝,也不能比拟秦始皇的隆盛。

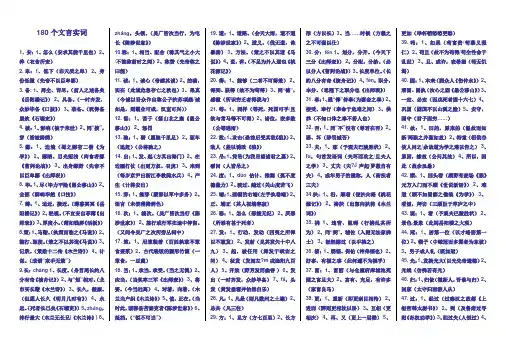

180个文言实词1.安:1、怎么(安求其能千里也) 2、养(衣食所安)2. 卑:1、低下(非天质之卑) 2、身份低微(先帝不以臣卑鄙)3. 备: 1、周全、详尽。

(前人之述备矣《岳阳楼记》) 2、具备。

(一时齐发,众妙毕备《口技》) 3、准备。

(犹得备晨炊《石壕吏》)4. 被:1、影响(被于来世) 2、同“披”,穿(皆被绮绣)5. 鄙:1、边境(蜀之鄙有二僧《为学》) 2、鄙陋、目光短浅(肉食者鄙《曹刿论战》) 3、出身鄙野(先帝不以臣卑鄙《出师表》)6. 毕:1、尽(毕力平险《愚公移山》) 2、全部(群响毕绝《口技》)7. 薄:1、迫近,接近。

(薄暮冥冥《岳阳楼记》) 2、轻视。

(不宜妄自菲薄《出师表》) 3、厚度小。

(薄如钱唇《活板》)8.策:1、马鞭。

(执策而临之《马说》) 2、鞭打、驱使。

(策之不以其道《马说》) 3、记录。

(策勋十二传《木兰诗》) 4、计谋。

(成语“束手无策”)9.长:cháng 1、长度。

(舟首尾长约八分有奇《核舟记》) 2、与“短”相对。

(北市买长鞭《木兰诗》) 3、长久,健康。

(但愿人长久《明月几时有》) 4、永远。

(死者长已矣《石壕吏》) 5、zhǎng,排行最大(木兰无长兄(《木兰诗》) 6、zhǎng,头领。

(吴广皆次当行,为屯长《陈涉世家》)10.称:1、相当、配合(称其气之小大/不能称前时之闻)2、称赞(先帝称之曰能)11. 诚:1、诚心(帝感其诚)2、的确,实在(此诚危急存亡之秋也)3、果真(今诚以吾众诈自称公子扶苏项燕/诚如是,则霸业可成,汉室可兴))12. 惩:1、苦于(惩山北之塞《愚公移山》) 2、惩罚13. 驰:1、骑(愿驰千里足) 2、驱车(追赶)(公将驰之)14. 出:1、发、起(方其出海门) 2、在边疆打仗(出则方叔、召虎) 3、来到(每岁京尹出浙江亭教阅水兵) 4、产生(计将安出)15. 辞:1、推辞(蒙辞以军中多务) 2、语言(未尝稍降辞色)16. 次:1、编次。

高中文言文基础知识大全1.文言实词一、古今异义同一个词古今意义发生了变化,这种现象叫古今异义。

平时要注意积累古今异义的词语;做题时要细心体察,不要望文生义,以今代古。

二、词类活用古代汉语中有些词语在特定的语言环境中,临时具有某种语法功能,并且临时改变了词性,有的还改变了读音,这就是词类活用。

要掌握名词活用为一般动词,形容词活用为一般动词,数词活用为一般动词,动词的使动用法,形容词的使动用法,形容词的意动用法,名词的意动用法,动词用作名词,名词作状语,结合语境进行判断。

三、一词多义文言实词往往具有几个甚至十几个义项,这种现象叫一词多义。

对常用的多义词,要弄清其本义与引申义之间的关系,系统地掌握词义。

如,“朝”本义是早晨,由于古代臣子在早晨拜见帝王,便引申为“朝见、朝拜”;由“朝见”又引申为朝见的处所“朝廷”;又引申为朝代。

考生要善于根据相关词句(具体语境)准确理解词义。

四、偏义复词偏义复词就是一个词由两个意义相近、相对或相反的语素构成,其中只有一个语素表示意义,另一个语素不表示意义,只作陪衬。

教材中的偏义复词的数量不多,因此要进行归纳总结。

平时训练要注意积累,考场作答要体察语境,认真比较。

2.文言虚词理解常见文言虚词在文中的用法。

常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。

3.文言句式一、判断句白话文用动词“是”联系判断句中两部分,而文言文中判断句的主要特点是不用判断词,而以主语谓语直接相续。

文言文表判断的常见句式有:1.用助词“者”和“也”配合表示判断。

例如:廉颇者,赵之良将也。

夫战,勇气也。

粟者,民之所种。

2.在主谓间用“即、乃、则、皆、本、诚、亦、素”等副词表示肯定判断,兼加强语气。

例如:①若事之不济,此乃天也。

②此诚危急存亡之秋也。

③梁父即楚将项燕。

④此则岳阳楼之大观也。

⑤环滁皆山也。

⑥臣本布衣。

“乃”“则”“即”有“就是”之意。

3.“者”也”都不用,完全凭句意去判断。

文言文中的词类活用及常考文言文句子一、文言文的词类活用名词的活用1)名词活用为一般动词,在古代汉语中是比较普遍的现象。

活用后的意义仍和这个名词的意义密切相关,其活用的语境主要有:①名词+名词,非并列修饰关系,且无谓语,一般前一个名词做动词。

例:晋军函陵。

(驻军)《烛之武退秦师》②名词+代词,这时名词一般活用为动词。

例:人有百口,口有百舌,不能名其一处也。

(说出)《口技》③副词(能愿动词)+名词,这时名词活用为动词。

例:云青青兮欲雨。

(下雨)《梦游天姥吟留别》④名词用"而"、"则"与动词或动词性短语相连接,名词活用为动词。

例:衣冠而见之。

(穿上衣服,戴上帽子)《冯谖客孟尝君》⑤古代汉语不仅普通名词能活用为动词,方位名词也常常活用作动词。

例:下江陵,顺流而东也。

(攻下;向东进军)(《前赤壁赋》)2)名词活用为使动词名词用作使动词,是指这个名词带了宾语,并且使宾语所代表的人或事物变成这个名词所代表的人或事物。

例:先生之恩,生死而肉骨也。

(使死人复生,使白骨长肉)《中山狼传》例:元济于城上请罪,进诚梯而下之。

(使……下)《李济雪夜入蔡州》3)名词活用为意动词名词的意动用法就是把它后面的宾语所代表的人或事物看作这个名词所代表的人或事物。

例:邑人奇之,稍稍宾客其父。

(把……当做宾客)《伤仲永》例:吾数击杀响马贼,夺其物,故仇我。

(把……当做仇人)《大铁锥传》4)名词活用作状语在现代汉语中,一般只有时间名词才能直接用作状语,普通名词直接作状语的很少见。

而在古代汉语中,不但时间名词可以作状语,普通名词作状语的现象也极为常见,很值得我们注意。

普通名词用作状语普通名词直接用于动词前作状语,所起的作用是多种多样的,有的还具有比较浓厚的修辞色彩。

常见的可以分为以下几种情况:①表示动作行为发生的处所。

例:道遇水,定伯令鬼先渡。

(在路上)《宋定伯捉鬼》例:夫以秦王之威,而相如廷叱之。

词类活用是古汉语中常见的一种实词运用现象,它主要有以下几类:(1)名词活用为动词名词活用为动词,一般情况下是两个名词连用,必有一个名词作动词;副词后面直接带名词,名词就活用为动词。

活用后的意义仍和这个名词的意义密切相关,只是动作化而已。

如"一狼洞其中"(《狼》)中的"洞",原为名词,洞穴,转化为动词"打洞"之义。

(2)一般名词作状语①表示动作行为发生的处所。

如"途中两狼,缀行甚远"(《狼》)中的"途",原意为道路,这里作状语,是"在道路上"的意思。

②表示动作行为的依据、手段或工具。

如"失期,法皆斩"(《陈涉世家》)中的"法",原意是"法律",这里作状语,修饰动词"斩",表示行为的依据,是"按照法律"的意思。

③表示行为的身份或对待的方式。

如"君为我呼入,吾得兄事之"(《项羽本纪》)中的"兄",本为名词,转化为状语,是"用对待兄长的礼节"的意思。

④表示动作行为的特征或状态。

如"其一犬坐于前"(《狼》)中的"犬",本是名词"狗",在这儿作状语,意思是"像狗一样"。

(3)方位名词作状语方位名词直接作状语,这种语法现象在古汉语中很多,往往用来表示动作行为发生的处所或表示动作的趋向。

如"潭西南而望"(《小石潭记》)中的"西南",是"向西南"的意思,用来修饰"望",限制其方向。

(4)时间名词作状语时间名词用于动词前作状语,表示行为变化的时间。

如"朝而往,暮而归"(《醉翁亭记》)中的"朝""暮",就是典型的时间名词作状语。

部编版七年级初一语文上册文言文基础知识(实词、虚词、通假字、词类活用)汇总一、重点实词1.谢太傅寒雪日内集(把家里人聚集在一起)2.俄而雪骤(俄而,不久,一会儿;骤,急)3.公欣然曰(高兴的样子)4.白雪纷纷何所似(何,疑问代词,什么;似,像)5.撒盐空中差可拟(差,大体;拟,相比)6.陈太丘与友期行(约定)7.太丘舍去(丢下(他)而离开)8.门外戏(玩耍)9.相委而去(委,舍弃;去,离开)10.下车引之(拉,牵拉)11.元方入门不顾(回头看)12.学而时习之(按时)13.不亦说乎(同“悦”,愉快)14.人不知而不愠(生气,恼怒)15.吾日三省吾身(日,每天;省,自我检查、反省)16.与朋友交而不信乎(诚信)17.传不习乎(传授,指老师传授的知识)18.温故而知新(学过的知识)19.学而不思则罔(罔然无所得,即没有收获)20.思而不学则殆(疑惑)21.静以修身(个人的品德修养)22.俭以养德(培养品德)23.非宁静无以致远(宁静,这里指安静,集中精神,不分散精力;致远,达到远大目标)24.非学无以广才(增长才干)25.非志无以成学(达成,成就)26.淫慢则不能励精(放纵懈怠)27.意与日去(消失,逝去)28.险躁则不能治性(轻薄浮躁)29.多不接世(接触社会)30.将复何及(来得及)31.一狼径去(径直)32.屠暴起(突然)33.缀行甚远(连接、紧跟)34.屠自后断其股(大腿)35.苫蔽成丘(覆盖、遮盖)36.目似瞑(闭上眼睛)37.狼亦黠矣(狡猾)38.眈眈相向(注视的样子)39.一狼仍从(跟从)40.屠大窘(处境困迫,为难)41.顾野有麦场(看,视)42.积薪其中(柴草)43.又数刀毙之(杀死)44.一狼洞其中(洞穴,这里用作动词,指挖洞) 45.止露尻尾(屁股)46.乃悟前狼假寐(假装睡觉)47.止有剩骨(仅,只)48.两狼之并驱如故(并,一起;故,原来的) 49.恐前后受其敌(这里指攻击)50.弛担持刀(弛,解除,卸下;持,拿起) 51.有人忧天地崩坠(倒塌坠落)52.天果积气(果然、果真)53.只使坠(纵使,即使)54.充塞四虚(四方)55.及其家穿井(待,等到)56.国人道之(讲述)二、重点虚词三、通假字1.尊君在不(同“否”,读fǒu,相当于“吗”)2.不亦说乎(同“悦”,愉快)3.吾十有五而志于学(同“又”,用于整数和零数之间) 4.其人舍然大喜(同“释”,解除、消除)四、词类活用1.友人惭(意动用法,感到惭愧)2.学而时习之(名词作状语,按时)3.吾日三省吾身(名词作状语,每天)4.温故而知新(形容词用作名词,故,学过的知识;新,新的理解和体会)5.传不习乎(动词作名词,老师传授的知识)6.饭疏食(名词作动词,吃)7.好之者不如乐之者(名词的意动用法,以……为快乐)8.非学无以广才(形容词作动词,增长)9.狼不敢前(名词作动词,上前)10.恐前后受其敌(名词作动词,攻击)11.一狼洞其中(名词作动词,挖洞)12.意将隧入以攻其后也( 名词作状语,“从通道”的意思)13.其一犬坐于前(名词作状语,像狗似的)14.苫蔽成丘(名词作状语,盖上)15.一屠晚归(动词作名词,屠户)16.一屠晚归(名词作状语,傍晚)17.弛担持刀(形容词作动词,解除,卸下)五、一词多义13.吾日三省吾身古义:__多次__ 今义:__数词,三__14.非宁静无以致远古义:__精力集中__ 今义:__安静、不嘈杂__15.险躁则不能治性古义:__轻薄__ 今义:__危险、不安全__16.淫慢则不能励精古义:__懈怠__ 今义:__速度缓慢__17.少时古义:__稍微__ 今义:__数量小__18.禽兽之变诈几何哉古义:__多少__ 今义:__几何学的简称__19.止增笑耳古义:__古文言文出现在句尾时,通常解释为“罢了”__今义:__耳朵__20.屠自后断其股古义:__大腿__ 今义:__屁股__21.身亡所寄古义:__依附,依托__ 今义:__寄托__22.因往晓之古义:__告知,开导__ 今义:__知道__七、文言句式1.省略句。

古诗文基础实词(二)了解文言实词词类活用现象,继续学习、积累多义词,掌握部分常用词的意义及用法重点词句的理解与记忆一.知识点讲解:(注意:不要强调概念,尽量淡化概念,重在引导学生熟悉语法现象,积累素材。

)词类活用,指某些词临时改变其基本语法功能去充当其它词类,或基本功能未改变而用法比较特殊的现象。

古代汉语中的词类活用非常普遍,是古代汉语的重要语法特点之一,其内容主要包括名词、形容词、数词用作一般动词,名词作状语,使动用法和意动用法等。

名词作动词在表达中,有时候某个名词临时具有动词的意义和功能,叫名词活用作动词。

例:晋军.函陵。

——《烛之武退秦师》军为名词,在这里就解释为驻军,作动词用例:今王鼓乐..于此。

鼓乐:击鼓奏乐例:云霏霏兮欲雨.。

雨:下雨例:扣舷而歌.之。

歌:唱歌例:衣冠..而见之。

衣冠:穿上衣服,戴上帽子例:未云.何龙。

云:形成云例:置人所罾.鱼腹中。

罾:渔网,意谓用网捕捞例:皆指目..陈胜。

指:指指点点。

目:看着。

形容词作动词把形容词按动词的语法规则使用,这就是形容词活用为动词。

例:①老.吾老以及人之老,幼.吾幼以及人之幼。

天下可运于掌。

《孟子·梁惠王上》②越国之中,疾者吾问之,死者吾葬之。

老.其老,慈.其幼,张其孤,问其病,求以报吴。

《国语·吴语》两个例句中,老,幼、慈皆为形容词,在这里做动词用,分别解释为敬爱,爱护。

③邻之厚.,君之薄.也。

《烛之武退秦师》厚、薄皆为形容词,在这做动词用,分别解释为变雄厚、变薄弱。

数量词作动词把数量词按动词的语法规则使用,就是数量词活用为动词。

例①霸主将德是以,而二三..之,其何以长有诸侯乎?译文:做霸主是凭德行,但贵国(晋)使自己的德行没有定准,那怎么长期掌握诸侯呢?②籍令秦始皇长世,……虽四.三皇,六.五帝,曾不足比隆也。

译文:假若秦始皇长寿的话,……那么即使是使秦始皇与三皇并列变成四皇,与五帝并列变成六帝,也不能比拟秦始皇的隆盛。

使动用法所谓使动用法,是指谓语动词具有“使之怎么样”的意思,即此时谓语动词表示的动作不是主语发出的,而是由宾语发出的。

例:①焉用亡.郑以陪邻?②项伯杀人,臣活.之。

③广故数言欲亡,忿恚..尉。

“亡郑”即“使郑国灭亡”;“活之”即“使之活”,这里可译为“救了他”;“忿恚尉”即“使尉忿恚(发怒)”。

注意,使动用法,其动词和宾语的关系,不一定要用“使宾语怎么样”的语言形式去理解和翻译,如例②。

(1)动词的使动用法:例如:①冻风时作,作则飞.沙走.砾。

(《满井游记》)飞.沙走.砾,沙子石头被风吹得到处飞。

②广故数言欲亡,忿恚..尉。

(《陈涉世家》)忿恚..尉,使校尉愤怒。

(2)形容词的使动用法:例如:①故天将降大任于是人也,必先苦.其心志,劳.其筋骨,饿.其体肤,空乏..其身。

(苦,使……痛苦;劳,使……劳苦;饿,使……饥饿;空乏,使……贫困)②春风又绿.江南岸。

(王安石《泊船瓜洲》)(使……变绿。

可译为“吹绿”)(3)名词的使动用法:例如:①:文王以百里之壤而臣.诸侯。

(《毛遂自荐》)臣:使……称臣。

②:先破秦入咸阳者王.之。

(《鸿门宴》)王:使……为王。

意动用法所谓意动用法,是指谓语动词具有“以之为何”的意思,即认为宾语怎样或把宾语当作怎样。

一般可译为“认为......”“以......为......”等。

(1)形容词的意动用法:例如:①渔人甚异.之。

(《桃花源记》)译:渔人对此(眼前的景色)感到十分诧异。

②邑人奇.之,稍稍宾客其父。

(《伤仲永》)译:同县的人认为他很奇特,渐渐把他父亲当作客人接待。

③其家甚智.其子,而疑邻人之父。

(《韩非子》)译;这家的人认为他的儿子聪明 ,却怀疑邻居家的父亲。

(2)名词的意动用法:例①邑人奇之,稍稍宾客..其父。

(《伤仲永》)译:同县的人认为他很奇特,渐渐把他父亲当作客人接待。

②父利.其然也。

(《伤仲永》)译:(方仲永)的父亲认为这样有利可图.③吾数击杀响马贼,夺其物,故仇.我。

(魏禧《大铁锥传》)译:我曾经多次劫杀响马,夺取他们的财物,所以他们仇恨我。

二.读短文,做文后练习1.曾参不受鲁君邑曾子衣.敝衣以耕,鲁君使人往致邑焉,曰:“请以此修衣。

”曾子不受。

反,复往,又不受,使者曰:“先生非求于人,人则献之,奚为不受”曾子曰:“臣闻之,受人者畏人,予人者骄.人;纵子有赐不我骄也,我能勿畏乎”终不受。

孔子闻之曰:“参之言,足以全.其节也。

”1.解释下列句子中加点的字的用法和意义:(1)曾子衣.敝衣以耕(2)受人者畏人,予人者骄.人(3)足以全.其节也。

2.请用现代汉语翻译下面句子:(1)臣闻之,受人者畏人,予人者骄.人译:(2)参之言,足以全.其节也。

”译:2.创业与守成上问侍臣.:“创业与守成孰难”房玄龄曰:“草昧之初,与群雄并起角力而后臣.之,创业难矣!”魏征曰:“自古帝王,莫不得之于艰难,失之于安逸,守成难矣!”上曰:“玄龄与吾共取天下,出百死,得一生,故知创业之难。

征与吾共安.天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽.,故知守成之难。

然创业之难,既已往矣;守成之难,方当与诸公慎之。

”玄龄等拜曰:“陛下及此言,四海之福也。

”1.解释下列句子中加点的字的用法和意义:(1)与群雄并起角力而后臣.之(2)征与吾共安.天下(3)常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽.2.请用现代汉语翻译下面句子:(1)创业与守成孰难译:(2)自古帝王,莫不得之于艰难,失之于安逸译:(3)征与吾共安.天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽.,故知守成之难。

译:3.周处改过自新周处年少时,凶强侠气..,为乡里所患。

又义兴水中有蛟,山中有白额虎,并皆暴犯百姓。

义兴人谓为三横,而处尤剧。

或说处杀虎斩蛟,实冀三横唯余其一。

处即刺杀虎,又入水击蛟。

蛟或浮或没,行数十里,与处之俱。

经三日三夜,乡里皆谓已死,更.相庆。

竟杀蛟而出。

闻里人相庆,始知为人情所患,有自改意。

乃自吴寻二陆。

平原不在,正见清河,具以情告,并云欲自修改而年已蹉跎,终无所成。

清河曰:“古人贵朝..闻夕.死,况君前途尚可。

且人患.志之不立,亦何忧令.名不彰邪”处遂改励,终为忠臣孝子。

1.解释下列句子中加点的字的用法和意义:(1)周处年少时,凶强侠气..(2)古人贵朝..闻夕.死夕,名词作状语,(在)晚上。

2.解释下列句子中加点的字:(1)乡里皆谓已死,更.相庆(2)始知为人情所患.,有自改意(3)且人患.志之不立(4)亦何忧令.名不彰邪3.请用现代汉语翻译下面句子:(1)闻里人相庆,始知为人情所患,有自改意。

译:(2)人患.志之不立,亦何忧令.名不彰邪译:4. 萧何追韩信(韩)信数.与萧何语,何奇.之。

至南郑,诸将行道亡者数.十人,信度何等已数.言上,上不我用,即亡。

何闻信亡,不及以闻,自追之。

人有言上曰:“丞相何亡.。

” 上大怒,如失左右手。

居一二日,何来谒上,上且怒且喜,骂何曰:“若亡,何也”何曰:“臣不敢亡也,臣追亡者。

”上曰:“若所追者谁何”曰:“韩信也。

”上复骂曰:“诸将亡者以十数.,公无所追;追信,诈也。

”何曰:“诸将易得耳。

至于信者,国士无双。

王必欲长王汉中,无所事.信;必欲争天下,非信无所与计事者。

顾王策安所决耳。

”1.解释下列句子中加点的字的用法和意义:(1)信数与萧何语,何奇.之(2)王必欲长王.汉中,无所事信2.解释下列句子中加点的字:(1)信数.与萧何语,何奇之(2)诸将行道亡者数.十人(3)信度何等已数.言上(4)亡者以十数.(5)丞相何亡.(6)王必欲长王汉中,无所事.信(7)非信无所与计事.者3.请用现代汉语翻译下面句子:(1)信数.与萧何语,何奇之译:(2)王必欲长王汉中,无所事.信;必欲争天下,非信无所与计事者。

译:5.班超投笔从戎班超字仲升,扶风平陵人,徐令彪之少子也。

为人有大志,不修细节。

然内孝谨..,居家常执勤苦,不耻.劳辱。

有口辩,而涉猎书传。

永平五年。

兄固被召诣校书郎,超与母随至洛阳。

家贫,常为官佣.书以供养。

久劳苦,尝辍业投笔叹曰:“大丈夫无它志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔研间乎”左右皆笑之。

超曰:“小子安知壮士志哉!”1.解释下列句子中加点的字的用法和意义:(1)内孝谨..,居家常执勤苦,不耻.劳辱(2)常为官佣.书以供养2.请用现代汉语翻译下面句子:(1)为人有大志,不修细节。

译:(2)家贫,常为官佣.书以供养。

译:(3)小子安知壮士志哉!译:6.伤仲永金溪民方仲永,世隶耕。

仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之;父异.焉,借旁近与之。

即书诗四句,并自为其名,其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。

自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

邑人奇.之,稍稍宾客..其父;或以钱币乞之。

父利.其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。

明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。

令作诗,不能称前时之闻。

又七年,还自扬州,复到舅家问焉。

曰:“泯然众人..矣!”1.解释下列句子中加点的字的用法和意义:(1)父异.焉,借旁近与之(2)邑人奇之,稍稍宾客..其父(3)父利.其然也(4)泯然众人..矣2.请用现代汉语翻译下列句子:(1)自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

译:(2)父利.其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

译:三.读下面文段,做文后练习:1.巨商蓄鹦鹉一巨商姓段者,蓄一鹦鹉甚慧,能诵《陇客》诗及李白《宫词》《心经》。

每客至,则呼茶,问客人安否寒暄。

主人惜之,加意笼豢。

一旦段生以事系狱,半年方得释,到家,就笼与语曰:“鹦哥,我自狱中半年不能出,日夕惟只忆汝,汝还安否家人喂饮,无失时否”鹦哥语曰:“汝在禁数月不堪,不异鹦哥笼闭岁久。

”其商大感泣,遂许之曰:“吾当亲送汝归。

”乃特具车马携至秦陇,揭笼泣放,祝之曰:“汝却还旧巢,好自随意。

”其鹦哥整羽徘徊,似不忍去。

1.解释下列加点的词语。

(1)半年方.得释()(2)就笼与语.曰()2.用现代汉语解释文中的画线句。

(1)汝在禁数月不堪,不异鹦哥笼闭岁久(2)遂许之曰:“吾当亲送汝归。

”3.文章说“鹦鹉甚慧”,它的“慧”表现在:4. 读了这篇文章,你明白了什么道理2. 曹植聪慧曹植年十余岁,诵读《诗》、《论》及辞赋数十万言,善.属文。

太祖尝视其文,谓植曰:“汝请人邪?”植跪曰:“言出为论,下笔成章,顾.当面试。

奈何请人?”时援.笔立成,可观。

太祖甚异之。

【注释】①《诗》、《论》:指《诗经》和《论语》.②赋:古代的一种文体.③太祖:指曹操.④论:议论.⑤邺:古地名,在今河南境内.⑥铜雀台:曹操在邺城所建的亭台.【文化常识】文学家曹植.曹植是曹操的儿子,字子建.他从小颖悟,从上文看,十多岁时读过的书已相当多,而且文章也写得不错了.因富于才学,早年曾受曹操宠爱,一度欲立为太子,于是引起了其兄曹丕的忌恨.曹丕称帝后,曹植更受猜忌,郁郁而死.他的诗歌多为五言,前期少数伤口反映了社会的动乱与自己的抱负,后期则表现自己的苦闷心情.今有《曹子建集》.【思考与练习】1、解释文中加点的字:①善.属文②顾.当面试③太祖甚异.之。