镇痛药及镇痛药的分类

- 格式:doc

- 大小:1.79 KB

- 文档页数:1

药店店员经典培训教材:镇痛药物的分类与用途临床用于治疗疼痛的药物包括:一、麻醉性镇痛药;二、解热镇痛药;三、抗神经痛药;四、抗偏头痛药;五、解痉止痛药。

麻醉性镇痛药麻醉性镇痛药又称为阿片类镇痛药,是最常见的镇痛药,临床主要有吗啡和芬太尼等,通过对中枢的阿片受体结合产生镇痛作用,主要分为以下三类:一、阿片受体激动药,如吗啡、芬太尼、哌替啶等;二、阿片受体激动-拮抗药,又称部分激动药,如喷他佐辛等;三、阿片受体拮抗药,如纳络酮等。

用途一、急性疼痛。

对急性疼痛患者,主张使用速效和短效药物,如即释吗啡、芬太尼针、杜冷丁针等。

需持续镇痛的患者可通过持续给药方法达到长时间镇痛。

二、慢性疼痛。

如骨关节痛、背痛、带状疱疹后遗神经痛、血管性疼痛、神经源性疼痛等。

对慢性疼痛患者,主要使用控释药物,如控缓释吗啡、芬太尼透皮贴剂等,以达到最小的药物浓度峰谷比。

三、癌痛。

解热镇痛药解热镇痛药是一类具有解热、镇痛,而且大多数还有抗炎、抗风湿作用的药物。

主要包括:一、非选择性环氧酶抑制药,如水杨酸类(如阿司匹林)、苯胺类(如醋氨酚)、吡唑酮类(如保泰松)、有机酸类(如布洛芬、吲哚美辛);二、选择性环氧酶抑制药,如尼美舒利、美洛昔康、塞来昔布。

用途一、解热镇痛。

可用于发热、头痛、牙痛、神经痛、关节、肌肉痛和痛经。

二、血栓形成。

三、胆道蛔虫症。

抗神经痛药抗神经痛药大部分都是经过临床试用发现可能有效,再进行系统临床研究,然后回到实验室研究,探讨其机制,推动新药研究发展的一类药物。

主要包括:一、抗癫痫药,如苯妥英钠;二、抗抑郁剂,如阿米替林;三、局部麻醉药,如利多卡因;四、其他药物,如神经妥乐平。

用途一、抗抑郁药。

抗抑郁药可用于治疗各种慢性疼痛综合征。

第一代抗抑郁剂对带状疱疹神经痛、慢性腰背痛、慢性紧张性头痛、糖尿病性和非糖尿病性多发神经炎性疼痛等神经痛具有镇痛作用。

二、局部麻醉药。

可缓解中枢和外周神经痛。

上世纪90年代末,美国FDA批准了利多卡因贴片局部贴敷治冶带状疱疹神经性疼痛和其他神经痛。

镇痛药物的使用范围及相关科普知识镇痛药物的使用范围及相关科普知识镇痛药物是用于缓解疼痛的药物。

在我们日常生活中,经常会面临各种程度的疼痛,使用合适的镇痛药物可以有效减轻或消除这种不适感。

本文将介绍镇痛药物的使用范围以及相关科普知识,帮助读者更好地了解和正确使用镇痛药物。

一、镇痛药物的分类常见的镇痛药物可以分为以下几类:非处方药、处方药和麻醉药。

1. 非处方药:非处方药是指不需要医生处方就可以购买和使用的药物。

常见的非处方镇痛药物有阿司匹林、布洛芬、对乙酰氨基酚等。

2. 处方药:处方药是指需要医生处方才能购买和使用的药物。

常见的处方镇痛药物有吗啡、可待因、曲马多等。

这些药物剂量大、效果明显,因此需要在医生指导下使用。

3. 麻醉药:麻醉药是一类特殊的镇痛药物,主要用于手术、产科分娩等需要高度镇痛的情况。

常用的麻醉药物有芬太尼、丙泊酚等。

由于其安全性和专业性要求较高,一般只在医院的麻醉科使用。

二、镇痛药物的适用范围镇痛药物的使用范围广泛,可以用于各种疼痛情况的缓解,包括头痛、牙痛、关节炎、肌肉疼痛等。

具体的适用范围需要根据具体症状来确定。

在使用镇痛药物时,应尽量了解药物的适应症和禁忌症,避免不必要的风险和副作用。

1. 头痛:头痛是我们日常生活中常见的不适症状之一。

对于轻度头痛,可以尝试使用非处方镇痛药物,如阿司匹林或对乙酰氨基酚。

对于严重的头痛,应咨询医生并按照医生的建议使用药物。

2. 牙痛:牙痛通常是由牙齿感染、龋齿或其他口腔问题引起的。

如果牙痛不严重,可以尝试用含有对乙酰氨基酚和本酚溶液的漱口水缓解症状。

但对于严重的牙痛,应及时就医并接受牙医的治疗。

3. 关节炎:关节炎是关节组织的炎症反应,常常伴随着疼痛和肿胀。

对于轻度关节炎疼痛,可以尝试使用非处方的抗炎镇痛药物,如布洛芬或对乙酰氨基酚。

但要注意,对于患有胃溃疡、肝脏疾病或高血压等患者,这类药物可能存在一定的风险,应在医生指导下使用。

4. 肌肉疼痛:肌肉疼痛通常是由于运动过度、受伤或劳累等原因引起的。

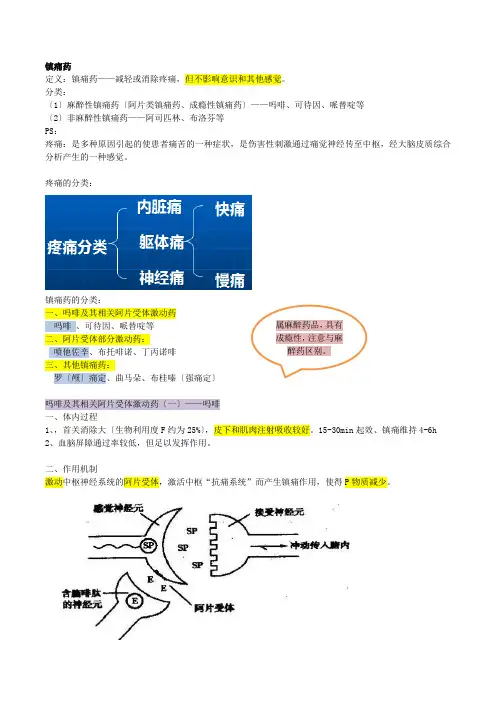

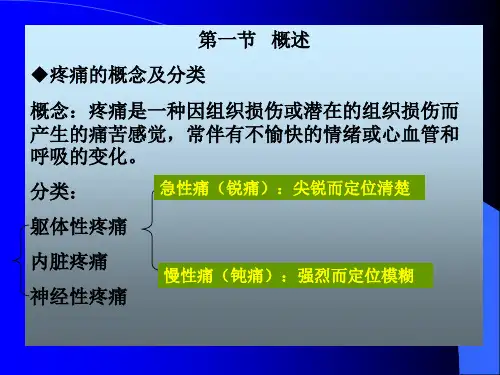

镇痛药定义:镇痛药——减轻或消除疼痛,但不影响意识和其他感觉。

分类:〔1〕麻醉性镇痛药〔阿片类镇痛药、成瘾性镇痛药〕——吗啡、可待因、哌替啶等 〔2〕非麻醉性镇痛药——阿司匹林、布洛芬等 PS :疼痛:是多种原因引起的使患者痛苦的一种症状,是伤害性刺激通过痛觉神经传至中枢,经大脑皮质综合分析产生的一种感觉。

疼痛的分类:镇痛药的分类:一、吗啡及其相关阿片受体激动药吗啡 、可待因、哌替啶等二、阿片受体部分激动药:喷他佐辛、布托啡诺、丁丙诺啡三、其他镇痛药:罗〔颅〕痛定、曲马朵、布桂嗪〔强痛定〕吗啡及其相关阿片受体激动药〔一〕——吗啡 一、体内过程 1、,首关消除大〔生物利用度F 约为25%〕,皮下和肌肉注射吸收较好。

15-30min 起效、镇痛维持4-6h 2、血脑屏障通过率较低,但足以发挥作用。

二、作用机制激动中枢神经系统的阿片受体,激活中枢“抗痛系统”而产生镇痛作用,使得P 物质减少。

三、药理作用——中枢作用和外周作用 〔一〕中枢作用〔二〕外周作用四、临床应用:除晚期癌症以外,一般短期用于其他镇痛药无效的剧烈疼痛,剂量需个体化 〔1〕胆绞痛和肾绞痛:与阿托品合用。

〔2〕心肌梗死性心前区剧痛 — 镇静和扩血管 〔3〕神经性疼痛疗效差〔神经压迫性疼痛〕2.急性肺水肿所致心源性哮喘急性左心衰竭引起肺水肿,导致呼吸困难。

需强心、利尿、平喘药等综合治疗。

:使推进性胃肠蠕动减慢,用于非细菌性、消耗性腹泻,对急、慢性腹泻均有效。

细菌感染需加用抗生素。

用阿片酊/复方樟脑酊。

五、不良反应1〕治疗量:恶心、呕吐、眩晕、呼吸抑制、便秘、排尿困难〔老年人多见〕、胆绞痛、体位性低血压,偶见烦躁不安等情绪改变2〕耐受性和依赖性:戒断症状:停药后出现兴奋、失眠、流泪、流涕、出汗、震颤、呕吐、腹泻、甚至虚脱、意识丧失等。

《麻醉药品管理条例》,连续用药不得超过1周。

表现:昏迷、针尖样瞳孔、呼吸抑制、血压下降、少尿、体温下降,甚至呼吸麻痹。

外科常用止痛药分类:第一类:非甾体抗炎药。

阿司匹林、布洛芬、消炎痛、塞来昔布、醋氯芬酸胶囊、维尔固、美诺芬等。

用于一般常见的疼痛。

第二类:中枢性止痛药。

曲马多为代表,是人工合成的中枢性止痛药,属于二类精神药品。

主要用于中等程度的各种急性疼痛及手术后疼痛等。

第三类:麻醉性止痛药。

吗啡、杜冷丁等。

这类药物止痛作用很强,但长期使用会成瘾。

主要用于晚期癌症病人。

第四类:解痉止痛药。

主要用于治疗胃肠和其它平滑肌的痉挛性疼痛,比如胃肠、胆道、泌尿道的绞痛,有阿托品、、癫茄片、山莨菪碱等。

第五类:抗焦虑类止痛药:有安定。

常见解热镇痛类止痛药:阿司匹林(乙酰水杨酸)具有镇痛、抗炎、抗风湿等功能,无成瘾性。

还用于防治冠心病、脑中风。

主要副作用是引起胃肠道不适,可在饭后服用以减轻不适症状。

去痛片去痛片是一种含有氨基比林、非那西丁等成分的复方片剂,有解热、镇痛和抗风湿的作用,对头痛的发作治疗有效。

消炎痛(吲哚美辛)止痛和退热作用较阿司匹林强,对关节痛、肌肉痛、头痛等均有效。

可应用于感冒、发热、枕大神经炎、血管炎等引起的头痛。

其副作用较阿司匹林为重,所以只有在患者不能耐受阿司匹林时,才选用消炎痛。

布洛芬其止痛效果不如阿司匹林,但对胃壁的刺激小,较少引起胃出血。

可引起头晕、耳鸣、视力减退等。

布洛芬的缓释剂叫芬必得,可以延长药物作用时间减少用药次数。

布洛芬是世界卫生组织、美国FDA唯一共同推荐的儿童退烧药,是公认的儿童首选抗炎药。

罗痛定(延胡索乙素、四氢帕马丁)有止痛及催眠作用,用于胃溃疡及十二指肠溃疡的疼痛、月经痛、分娩后宫缩痛、紧张性失眠、痉挛性咳嗽等。

镇痛时可出现嗜睡、头晕、乏力等不良反应。

长期服用有耐受性。

醋氯芬酸片、胶囊(如:美诺芬)用于骨关节炎,类风湿性关节炎,强制性脊柱炎等引起的疼痛和炎症的症状治疗。

主要出现胃肠道不良反应,如腹痛,恶心和腹泻。

最常见的是消化不良和腹痛。

盐(硫)酸氨基葡萄糖(如:维尔固)治疗和预防全身所有部位的骨关节炎,可缓解和消除骨关节炎的疼痛、肿胀等症状,改善关节活动功能。

止痛药的分类和适用范围在日常生活中,我们难免会遇到各种疼痛的情况,如头痛、牙痛、肌肉酸痛等。

为了缓解这些不适,人们常常会使用止痛药。

然而,不同类型的止痛药对于不同类型的疼痛具有不同程度的效果。

了解止痛药的分类和其适用范围有助于我们做出正确的选择。

一、非处方类止痛药非处方类止痛药又称为非特义性镇痛剂,是指那些可以在无需医生处方下购买和使用的药物。

这类止痛药广泛用于治疗轻度至中度的急性或慢性非特异性(即原因未明)的疼痛。

1. 非甾体抗炎药(NSAIDs)非甾体抗炎药是一类常见的非处方类止痛药,包括布洛芬、阿司匹林和对乙酰氨基酚等。

它们通过抑制体内前列腺素合成来减轻感染或损伤引起的疼痛和炎症反应。

NSAIDs适用于治疗头痛、牙痛、肌肉酸痛等轻至中度的非特异性镇痛。

2. 对乙酰氨基酚(Paracetamol)对乙酰氨基酚是一种不包含抗炎作用的非处方类止痛药,常见商品名有泰诺林和扑尔敏。

它能降低体温、减轻头痛和缓解轻度关节或肌肉酸痛。

对于严重慢性疼痛的患者,对乙酰氨基酚可能需要与其他镇痛药物相结合使用。

二、处方类止痛药处方类止痛药通常由医生开具处方后供患者购买和使用。

这些药物通常用于治疗严重和慢性的特别类型或位置的疼状况,并只限制作为急诊情况下的护理授权下给出。

下面介绍几种常见的处方类止辦呋损法崭 L赧。

1. 阿片类镇痛剂阿片类镇痛剂是一类生物碱构成的药物,如吗啡和吗武酮,它们是迄今为止最强效的止痛药物。

它们的适用范围包括剧烈疼痛、手术后的疼痛以及癌症等慢性严重疼状况。

然而,阿片类镇痛剂在对中枢神经系统产生镇静和成瘾性依赖性的同时,也会引起其他不良反应。

2. 抗抑郁药某些抗抑郁药具有镇痛作用,因此常被用于治疗神经性或慢性严重疼痛。

例如三环抗抑郁药阿米替林和 SSRI 类药物帕罗西汀都可以被使用在治疗神经性尤其是压力相关的头糠、循环酸模甚至牙科程序的急批支付。

3. 抽搐镇定剂(Anticonvulsants)除了用于控制癫痫发作外,部分抽搐镇定剂也被使用于管理神经病理相关的疼痛。

药店店员经典培训教材:镇痛药物的分类与用途临床用于治疗疼痛的药物包括:一、麻醉性镇痛药;二、解热镇痛药;三、抗神经痛药;四、抗偏头痛药;五、解痉止痛药。

麻醉性镇痛药麻醉性镇痛药又称为阿片类镇痛药,是最常见的镇痛药,临床主要有吗啡和芬太尼等,通过对中枢的阿片受体结合产生镇痛作用,主要分为以下三类:一、阿片受体激动药,如吗啡、芬太尼、哌替啶等;二、阿片受体激动-拮抗药,又称部分激动药,如喷他佐辛等;三、阿片受体拮抗药,如纳络酮等。

用途一、急性疼痛。

对急性疼痛患者,主张使用速效和短效药物,如即释吗啡、芬太尼针、杜冷丁针等。

需持续镇痛的患者可通过持续给药方法达到长时间镇痛。

二、慢性疼痛。

如骨关节痛、背痛、带状疱疹后遗神经痛、血管性疼痛、神经源性疼痛等。

对慢性疼痛患者,主要使用控释药物,如控缓释吗啡、芬太尼透皮贴剂等,以达到最小的药物浓度峰谷比。

三、癌痛。

解热镇痛药解热镇痛药是一类具有解热、镇痛,而且大多数还有抗炎、抗风湿作用的药物。

主要包括:一、非选择性环氧酶抑制药,如水杨酸类(如阿司匹林)、苯胺类(如醋氨酚)、吡唑酮类(如保泰松)、有机酸类(如布洛芬、吲哚美辛);二、选择性环氧酶抑制药,如尼美舒利、美洛昔康、塞来昔布。

用途一、解热镇痛。

可用于发热、头痛、牙痛、神经痛、关节、肌肉痛和痛经。

二、血栓形成。

三、胆道蛔虫症。

抗神经痛药抗神经痛药大部分都是经过临床试用发现可能有效,再进行系统临床研究,然后回到实验室研究,探讨其机制,推动新药研究发展的一类药物。

主要包括:一、抗癫痫药,如苯妥英钠;二、抗抑郁剂,如阿米替林;三、局部麻醉药,如利多卡因;四、其他药物,如神经妥乐平。

用途一、抗抑郁药。

抗抑郁药可用于治疗各种慢性疼痛综合征。

第一代抗抑郁剂对带状疱疹神经痛、慢性腰背痛、慢性紧张性头痛、糖尿病性和非糖尿病性多发神经炎性疼痛等神经痛具有镇痛作用。

二、局部麻醉药。

可缓解中枢和外周神经痛。

上世纪90年代末,美国FDA批准了利多卡因贴片局部贴敷治冶带状疱疹神经性疼痛和其他神经痛。

镇痛药知识点总结镇痛药是用于减轻或消除疼痛的药物,它们可以通过不同的机制作用于中枢神经系统或末梢神经系统,从而达到止痛的效果。

镇痛药不仅可以缓解一般疼痛,还可以治疗慢性疼痛、术后疼痛、神经性疼痛及癌症疼痛。

在临床上,镇痛药被广泛应用,其种类多样,使用方法也有所不同。

本文将从镇痛药的分类、作用机制、剂型、使用禁忌等方面进行详细的介绍。

一、分类根据镇痛药的作用机制和化学结构,可以将其分为非甾体抗炎药(NSAIDs)、阿片类药物、麻醉类药物和其他非阿片镇痛药。

具体如下:1.非甾体抗炎药(NSAIDs)非甾体抗炎药主要通过抑制环氧合酶活性,减少前列腺素的合成,从而达到抗炎镇痛的效果。

常见的非甾体抗炎药包括阿司匹林、对乙酰氨基酚、布洛芬等。

2.阿片类药物阿片类药物主要通过作用于中枢神经系统的阿片受体来减轻或消除疼痛。

常见的阿片类药物包括吗啡、哌替啶、可待因等。

3.麻醉类药物麻醉类药物作用于中枢神经系统,通过阻断神经传导来达到止痛的效果。

常见的麻醉类药物包括丙泊酚、芬太尼等。

4.其他非阿片镇痛药除了上述三类,还有一些其他非阿片镇痛药物,如氯胺酮、氨曲南等,它们的作用机制各有不同,但都可以用于镇痛治疗。

二、作用机制1.非甾体抗炎药(NSAIDs)非甾体抗炎药主要通过抑制环氧合酶活性,减少前列腺素的合成,达到减轻炎症和镇痛的效果。

在感觉神经末梢,非甾体抗炎药还可以通过抑制前列腺素合成来减少神经末梢的刺激。

2.阿片类药物阿片类药物通过作用于中枢神经系统的阿片受体来减轻或消除疼痛。

阿片受体是一种G蛋白偶联受体,分为μ、κ、δ等几种亚型。

阿片类药物主要作用于μ受体,通过激活μ受体来抑制神经元的兴奋性,达到止痛的效果。

3.麻醉类药物麻醉类药物通过作用于中枢神经系统的阻滞或神经传导来达到止痛的效果。

它们主要作用于脑干和脊髓的特定部位,通过影响神经元的兴奋性和传导速度,来减轻或消除疼痛。

4.其他非阿片镇痛药其他非阿片镇痛药的作用机制包括NMDA受体拮抗、钙通道阻滞等,通过不同的机制来影响神经元的兴奋性和传导速度,从而达到止痛的效果。

「镇痛药物的分类与用途」

镇痛药物是一类用于控制疼痛的药物,它们分为不同的类别,每种都

有其不同的作用和用途。

下面,我们将按照用途和类别,对镇痛药物的种

类进行分类和介绍。

一、非麻醉镇痛药物:

1.非阿片类非甾体类镇痛药物:这是一类抗生物素的中等强度镇痛药,主要有青霉素、庆大霉素、阿米卡星、头孢他啶、硝酸甘油和咪唑等;

2.阿片类镇痛药:这是一类非强效止痛药,包括吗啡、代乐林、吗替啡、奥美沙坦等,用于中等疼痛或低痛症状;

3.强效止痛药:这是一类高效镇痛药,主要有美沙本、芬太尼、阿片

类药物,广泛用于严重疼痛的镇痛治疗;

4.抗炎镇痛药:这是一类抗炎镇痛药,包括布洛芬、苯乙双胍等,常

用于重度疼痛的情况,或者治疗关节炎或肌肉病。

二、麻醉镇痛药物:

1.局部麻醉药:这是一类局部麻醉药,常用于给予局部麻醉,主要有

甲硝唑、异丙嗪、咪唑啉、阿特林、青霉素和硫酸镁等;

2.全身麻醉药:这是一类用于全身麻醉的镇痛药,包括瑞芬太尼、吗

丁啉、七氟醚、氟烷、普萘洛尔、咪达唑仑等;。

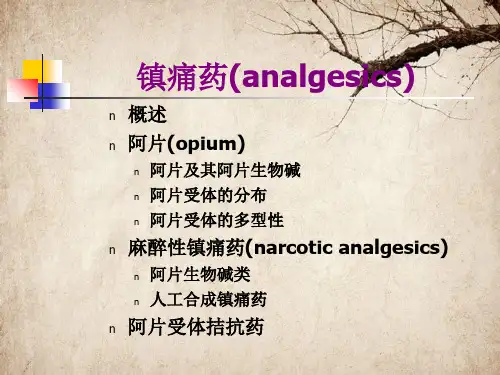

镇痛药第⼗九章镇痛药镇痛药分类1. 阿⽚类镇痛药(Opioid-Analgesics)作⽤于中枢阿⽚受体,产⽣强⼤的镇痛作⽤。

反复应⽤易成瘾,⼜称成瘾性或⿇醉性镇痛药(narcotics)。

代表药:阿⽚⽣物碱类及其合成代⽤品2. ⾮甾体类抗炎药(Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs,NSAIDs)⼲扰PGs⽣物合成,产⽣镇痛作⽤代表药:阿司匹林3. 局⿇药和全⿇药(Local and General Anaesthetics)镇痛药:是⼀类作⽤于CNS,能够缓解疼痛的药物。

⿇醉性镇痛药或阿⽚类镇痛药。

1806年-----提取得到吗啡;1950年前后-----合成得到哌替啶、美沙酮、埃托啡、芬太尼等。

特点:强效镇痛剂,具有成瘾性。

◆疼痛的概念及镇痛的治疗意义◆疼痛的分类躯体痛急性痛内脏痛慢性痛神经痛⾕氨酸 (快递质)痛觉传导递质神经肽 (慢递质)第⼀节阿⽚⽣物碱类镇痛药阿⽚⽣物碱类: 吗啡(morphine)可待因(codeine)半合成阿⽚类: 海洛因(heroin)⼈⼯合成阿⽚类: 哌替啶(pethidine)芬太尼(fentanyl)内源性阿⽚肽: b-内啡肽(b-endorphin)甲硫氨酸脑啡肽(met-enkephalin)亮氨酸脑啡肽(leu-enkephalin)作⽤机制◆镇痛部位在中枢:1962年我国学者邹刚、张昌绍发现脑内注射微量吗啡有镇痛作⽤,并确定作⽤部位在第三脑室周围灰质。

◆阿⽚受体的发现:70年代科学家应⽤放射性标记的⽅法证实⼤⿏脑组织中有与阿⽚类药物特异性结合的部位,此部位也可结合特异性拮抗药纳洛酮。

90年代克隆出阿⽚受体,确定多种亚型。

脑内阿⽚受体分布* 边缘系统和蓝斑核受体:与情绪和精神活动有关* 脊髓胶质区、丘脑内侧、脑室及导⽔管周围灰质受体:与疼痛刺激的传⼊、痛觉的整合及感受有关;* 孤束核受体:与镇咳、呼吸抑制、中枢交感张⼒降低有关;* 脑⼲极后区、孤束核、迷⾛神经背核受体:与胃肠活动有关,肠肌本⾝也有阿⽚受体;* 中脑盖前核受体:与缩瞳有关内源性阿⽚肽◆内源性阿⽚肽的发现:1975年⼜分离出内源性阿⽚肽。

阿片类、对乙酰氨基酚、糖皮质激素等镇痛药物区别、作用特点及用法用量阿片类疼痛镇痛药物包括阿片类、非甾体类抗炎药、对乙酰氨基酚、抗惊厥药、抗抑郁药、糖皮质激素等。

药物:可待因、曲马多、吗啡、羟考酮、氢吗啡酮、美沙酮、芬太尼等。

作用机制:阿片类药物与外周神经阿片受体结合可产生抗伤害和镇痛作用;与突触前膜阿片受体结合,通过抑制兴奋性氨基酸和 P 物质的释放,减少痛觉信号向中枢的传导;与位于脊髓背角胶状质感觉神经元上的阿片受体结合,降低背角神经元的兴奋性;与大脑和脑干等中枢阿片受体结合,通过下行抑制通路抑制痛觉的传入。

作用特点:镇痛效应与药物剂量、强度相关,取决于药物分子量离子化程度、脂溶性、蛋白结合力、分布容积以及代谢和清除率。

临床应用:各种剧烈疼痛,是中重度癌痛首选药物,用于癌痛时注意剂量滴定,药物不良反应为便秘,需要及时给予对症处理。

非甾体类抗炎药药物:吲哚美辛、双氯芬酸、布洛芬、萘普生、洛索洛芬、尼美舒利、塞来昔布、依托考昔等。

作用机制:抑制环加氧酶活性,阻断花生四烯酸转化为前列腺素,发挥解热、镇痛和抗炎作用。

作用特点及用法:无耐药性,不产生药物依赖,药理作用具有天花板效应。

使用原则:不超过每日最大剂量;避免同时使用两种或两种以上药物;一种非甾体类抗炎药无效时,换用另一种药物有效;药物使用时警惕不良反应,消化道活动性溃疡、凝血功能障碍、活动性出血、冠心病、心功能不全等需评估并合理地选择镇痛药物,慎用或禁用。

临床应用:牙痛、痛经、偏头痛、神经病理性疼痛、术后疼痛、骨关节炎等轻中度疼痛和慢性疼痛,为癌痛第一阶梯止痛用药。

对乙酰氨基酚作用机制:抗炎作用弱,解热作用强,镇痛作用次之。

作用特点及用法:单独使用时止痛作用具有封顶效应,无耐药性,不产生药物依赖,不会引起凝血功能、胃肠道和心血管方面的不良反应,少数发生粒细胞缺乏症、贫血、过敏性皮炎、肝炎或血小板减少症等不良反应。

长期使用和慢性肝损害,每日最大剂量不超过3g;12岁以下儿童,每次10-15mg/kg,间隔46h,每日最大剂量不超100mg/kg/d。

镇痛药(analgesics)是一类主要作用于中枢神经系统,选择性地消除或缓解痛觉的药物。

此类药镇痛作用强大,多用于各类剧痛,反复应用易致成瘾,又称为麻醉性镇痛药(narcotic analgesics)。

典型的镇痛药为阿片生物碱类(吗啡、可待因)与人工合成品(哌替啶、阿法罗定、芬太尼、美沙酮、喷他佐辛、二氢埃托啡等)。

吗啡(morphine)是阿片中的主要生物碱。

口服给药首过消除明显,生物利用度低。

皮下、肌内注射吸收较好。

1.中枢神经系统:具有镇痛、镇静、镇咳及抑制呼吸、缩瞳、催吐等作用。

其镇痛作用具有高效性、选择性和立体结构特异性,符合与受体结合药物的特点。

研究证实,吗啡可激动不同脑区阿片受体的不同亚型,呈现多种药理效应。

(1)镇痛作用强大,对各类疼痛都有效。

其镇静与欣快感可消除由疼痛引起的情绪反应,提高对疼痛的耐受力。

镇痛机理系药物激动脊髓胶质区、丘脑内侧、脑室、导水管周围灰质的阿片受体,形成突触前抑制,减少递质(包括P物质)释放,阻断神经冲动传递而发挥镇痛作用。

(2)抑制呼吸激动呼吸中枢的阿片受体,降低呼吸中枢对CO2张力的敏感性,并可抑制呼吸调整中枢,使呼吸频率减慢,潮气量降低。

(3)镇咳激动孤束核的阿片受体,抑制咳嗽中枢,产生镇咳作用。

(4)吗啡可使瞳孔极度缩小,也可引起恶心呕吐。

2.消化道吗啡可兴奋胃肠平滑肌,提高其张力,产生止泻及致便秘作用;也可引起胆道奥狄括约肌痉挛性收缩,提高胆囊内压而导致上腹不适甚至胆绞痛。

3.心血管系统吗啡作用于孤束核的阿片受体,使中枢交感张力降低,产生降压作用。

该作用部分地与吗啡促进组胺释放有关。

吗啡抑制呼吸,使体内CO2蓄积,可扩张脑血管,使颅内压增高。

4.其他提高膀胱括约肌张力,导致尿潴留;大剂量尚能收缩支气管。

吗啡的临床用途有①各种急性锐痛、癌症剧痛、对心肌梗塞引起的剧痛,血压正常者可以用。

②心源性哮喘吗啡配合应用强心甙、吸氧等措施,可以迅速缓解症状。

其机理是吗啡扩张外周血管,降低外周阻力;同时其镇静作用可消除患者的紧张恐惧情绪,从而减轻心脏负荷;降低呼吸中枢对CO2的敏感性,使急促、浅表的呼吸得以缓解。

③阿片酊等制剂可用于急、慢性消耗性腹泻。