所有分类]解热镇痛药

- 格式:ppt

- 大小:516.01 KB

- 文档页数:52

各种镇痛类药物详解[收藏]解热镇痛药种类繁多,各有侧重,既有解热镇痛,又有消炎、抗风湿功能。

轻度和中度的疼痛,如头痛、神经痛与肌肉痛、关节痛及月经痛等,服镇痛药后均能奏效。

但不可长期服用,以免发生不良反应危害身体健康。

扑热息痛又称乙酰氨基酚、退热净。

可用于缓解轻、中度疼痛,尤其适用于对阿司匹林过敏,或有胃炎、胃溃疡及血友病的患者。

不良反应轻微,但长期大量使用,可发生血小板减少症和肝脏损害及加重肾功能损害。

3岁以下儿童及新生儿忌用;孕妇与过敏者禁用。

阿司匹林又称乙酰水杨酸。

具有解热、镇痛与消炎、抗风湿及抑制血小板聚集等功能,适用于缓解轻、中度疼痛及退热、抗风湿、类风湿,还可用于预防短暂的脑缺血发作、心肌梗死等症。

肝、肾功能减退者慎用;孕妇、乳母与胃肠溃疡、血小板减少者、血友病及病毒性疾病或过敏者禁用。

扑炎痛又称贝诺酯。

为扑热息痛与阿司匹林的酯化合物,可用于感冒发热、神经痛与风湿痛等。

12岁以下儿童慎用。

肝肾功能不良与阿司匹林过敏者禁用。

安乃近退热作用强而快,常用于各种高热及镇痛。

5岁以下小儿可用其10%~20%的溶液点鼻。

年老体弱者慎用,过敏者禁用。

保泰松主要用于风湿、类风湿性疾病,但仅能缓解症状,宜于进餐时或饭后服用。

长期用药需定期检查血象。

一旦出现严重不良反应,应立即停药。

消炎痛又称吲哚美辛,常用于痛风、类风湿病、偏头痛、月经痛等。

乳母与老年人慎用。

小儿忌用。

孕妇与肾病、胃溃疡及过敏者禁用。

双氯灭痛又称双氯芬酸钠。

其镇痛、消炎和解热作用,比消炎痛强2~2.5倍,比阿司匹林强26~50倍,尤常用于减轻炎症所致的疼痛。

肝肾功能不全、溃疡病患者慎用。

孕妇禁用。

布洛芬又称异丁苯丙酸,其解热、消炎镇痛作用远大于阿司匹林。

孕妇、乳母、高血压、心脏病与胃肠溃疡者慎用。

过敏或有鼻息肉的病人禁用。

芬必得为布洛芬的缓释胶囊。

炎痛喜康又称吡罗昔康,适用于风湿、类风湿病。

特点为用量小,疗效好,无蓄积作用。

长期应用应定期查血象、肝肾功能及便潜血。

常用解热镇痛药的分类及科学合理应用在我国,解热镇痛药的应用数量仅次于抗菌药物。

据国家卫计委初略统计,全国每年销售解热镇痛类药物总数高达250多亿片,即13亿中国人每年人均20多片。

这是一个非常惊人的数字,从中不难看出解热镇痛药物的滥用现象很严重。

下面,笔者就如何合理使用常见解热镇痛药做下阐述,希望对读者有所帮助。

四类镇痛药适应症各不同第一阶梯(一般疼痛和轻度癌痛)患者表现为疼痛可以忍受,不影响正常生活,活动时痛感减轻,基本不影响睡眠。

其止痛药物以非甾体抗炎镇痛药为主。

代表药物有阿司匹林、扑热息痛(对乙酰氨基酚)、布洛芬(芬必得)和消炎痛(吲哚美辛)、扶他林(双氯酚酸)等。

主要用于轻度疼痛的治疗,特别是肌肉痛、肌筋膜痛和关节痛,也可用于头痛和轻度癌症疼痛,特别是骨转移性癌症疼痛的治疗。

第二阶梯(中度癌痛)患者表现为持续性疼痛,影响到睡眠和食欲,应在第一阶梯用药的基础上,加用第二阶梯弱效阿片类止痛药。

常用药物有可待因、右丙氧酚、强痛定、曲马多和痛力克等。

如单独使用时,应注意避免长期服用,以免形成药物依赖(成瘾性)。

第三阶梯(重度癌症)患者表现为癌痛剧烈,难以忍受,晚间入睡困难,疼痛加剧,至晚期疼痛如焚心蚀骨般难熬,寝食难安,“生不如死”。

此时应用强阿片类药物,如吗啡片(即缓释片美菲康与美施康定等)、什冷丁、羟考酮和丁内诺啡等;还有多种替代药品,如美散痛、安依痛和二氢埃托啡。

作用于神经系统的镇痛药物代表药物有曲马多、强痛定、二氢埃托啡、阿米替林、多塞平、卡马西平、普瑞巴林和苯妥英钠等。

此类药物的作用机制各有不同,可以分别用于治疗多种疼痛。

如何科学合理服用解热镇痛药低热不要急于应用解热药发热是机体一种本能的防御反应,发热时机体的存噬细胞功能加强,白细胞增加,抗体生成增多,有利于免疫系统杀灭细菌与病毒。

应用解热镇痛药属于对症治疗,并不能解除疾病的致病原因。

由于用药后改变了体温,有可能掩盖真实病情,影响疾病的诊断。

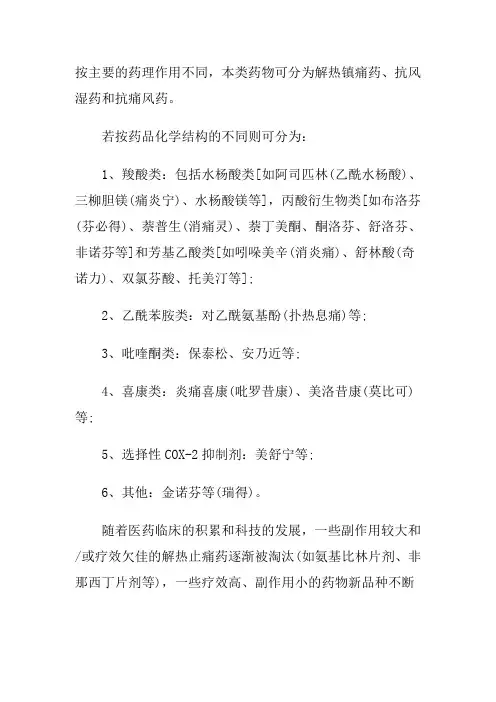

按主要的药理作用不同,本类药物可分为解热镇痛药、抗风湿药和抗痛风药。

若按药品化学结构的不同则可分为:

1、羧酸类:包括水杨酸类[如阿司匹林(乙酰水杨酸)、三柳胆镁(痛炎宁)、水杨酸镁等],丙酸衍生物类[如布洛芬(芬必得)、萘普生(消痛灵)、萘丁美酮、酮洛芬、舒洛芬、非诺芬等]和芳基乙酸类[如吲哚美辛(消炎痛)、舒林酸(奇诺力)、双氯芬酸、托美汀等];

2、乙酰苯胺类:对乙酰氨基酚(扑热息痛)等;

3、吡喹酮类:保泰松、安乃近等;

4、喜康类:炎痛喜康(吡罗昔康)、美洛昔康(莫比可)等;

5、选择性COX-2抑制剂:美舒宁等;

6、其他:金诺芬等(瑞得)。

随着医药临床的积累和科技的发展,一些副作用较大和/或疗效欠佳的解热止痛药逐渐被淘汰(如氨基比林片剂、非那西丁片剂等),一些疗效高、副作用小的药物新品种不断

开发,临床医师、药师和患者都要及时了解这些新进展,提高医疗水平和自我保护意识。

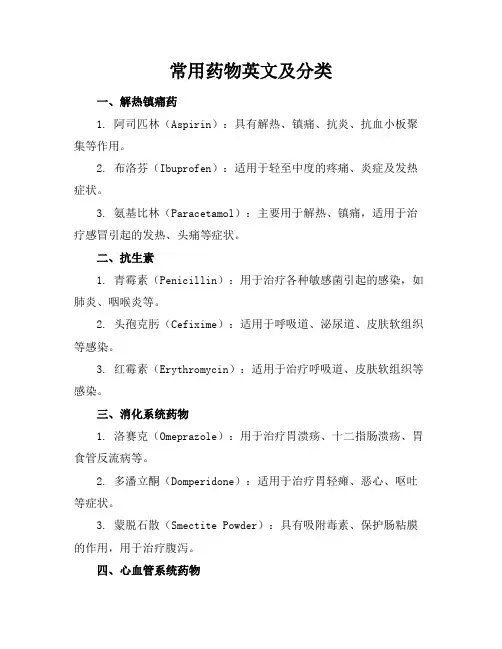

常用药物英文及分类一、解热镇痛药1. 阿司匹林(Aspirin):具有解热、镇痛、抗炎、抗血小板聚集等作用。

2. 布洛芬(Ibuprofen):适用于轻至中度的疼痛、炎症及发热症状。

3. 氨基比林(Paracetamol):主要用于解热、镇痛,适用于治疗感冒引起的发热、头痛等症状。

二、抗生素1. 青霉素(Penicillin):用于治疗各种敏感菌引起的感染,如肺炎、咽喉炎等。

2. 头孢克肟(Cefixime):适用于呼吸道、泌尿道、皮肤软组织等感染。

3. 红霉素(Erythromycin):适用于治疗呼吸道、皮肤软组织等感染。

三、消化系统药物1. 洛赛克(Omeprazole):用于治疗胃溃疡、十二指肠溃疡、胃食管反流病等。

2. 多潘立酮(Domperidone):适用于治疗胃轻瘫、恶心、呕吐等症状。

3. 蒙脱石散(Smectite Powder):具有吸附毒素、保护肠粘膜的作用,用于治疗腹泻。

四、心血管系统药物1. 氨氯地平(Amlodipine):用于治疗高血压、心绞痛等疾病。

2. 美托洛尔(Metoprolol):适用于高血压、心绞痛、心肌梗死等疾病的治疗。

3. 阿托伐他汀(Atorvastatin):用于降低胆固醇、治疗高脂血症。

五、抗过敏药1. 氯雷他定(Loratadine):适用于过敏性鼻炎、荨麻疹等过敏性疾病。

2. 西替利嗪(Cetirizine):用于治疗过敏性疾病,如过敏性鼻炎、荨麻疹等。

3. 马来酸氯苯那敏(Chlorpheniramine Maleate):具有抗组胺作用,用于治疗过敏性疾病。

六、抗病毒药1. 阿昔洛韦(Aciclovir):用于治疗疱疹病毒感染,如带状疱疹、生殖器疱疹等。

2. 利巴韦林(Ribavirin):适用于流感病毒、呼吸道合胞病毒等感染的治疗。

3. 奥司他韦(Oseltamivir):用于预防和治疗流感病毒感染。

七、抗肿瘤药物1. 环磷酰胺(Cyclophosphamide):用于治疗多种恶性肿瘤,如淋巴瘤、白血病等。

解热镇痛抗炎药是一类广泛应用于临床的药物,主要用于缓解疼痛、降低发热和减轻炎症反应。

本文将介绍解热镇痛抗炎药的分类、作用机制、临床应用和不良反应。

一、分类1.非甾体抗炎药(NSDs):如阿司匹林、对乙酰氨基酚、布洛芬、萘普生等。

2.硫酸酯类药物:如硫酸氨基葡萄糖、硫酸软骨素等。

3.吲哚美辛类药物:如吲哚美辛、依托考昔等。

4.糖皮质激素类药物:如泼尼松、地塞米松等。

二、作用机制1.解热作用:这类药物可以抑制下丘脑中的前列腺素合成,降低体温调节中枢的敏感性,从而使体温下降。

2.镇痛作用:这类药物可以抑制疼痛区域的炎症反应,减少疼痛物质的合成和释放,减轻疼痛。

3.抗炎作用:这类药物可以抑制炎症反应中的前列腺素合成,减少白细胞的聚集和活化,减轻炎症反应。

三、临床应用1.疼痛:如头痛、牙痛、肌肉疼痛、关节炎等。

2.发热:如感冒、流感、急性感染等。

3.炎症:如风湿性关节炎、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎等。

四、不良反应1.消化系统:如胃肠道出血、溃疡、肝损伤等。

2.泌尿系统:如肾功能不全、急性肾衰竭等。

3.血液系统:如血小板减少、出血倾向等。

4.心血管系统:如心肌梗死、心律失常等。

5.过敏反应:如皮疹、荨麻疹、哮喘等。

解热镇痛抗炎药是一类重要的药物,广泛应用于临床。

在使用这类药物时,应该根据患者的具体情况选择合适的药物,并注意观察患者的不良反应,确保患者的安全。

在上述内容中,需要特别关注的是解热镇痛抗炎药的不良反应。

这类药物在发挥治疗作用的同时,也可能带来一些不良反应,有些甚至可能危及生命。

因此,了解和掌握这些不良反应,对于临床合理使用解热镇痛抗炎药具有重要意义。

一、消化系统不良反应1.胃肠道出血:这类药物可以抑制胃黏膜的前列腺素合成,降低胃黏膜的防御能力,容易导致胃溃疡和出血。

长期使用或大剂量使用这类药物的患者,胃肠道出血的风险更高。

2.胃溃疡:解热镇痛抗炎药可以刺激胃酸分泌,增加胃酸对胃黏膜的侵蚀作用,从而导致胃溃疡的形成。

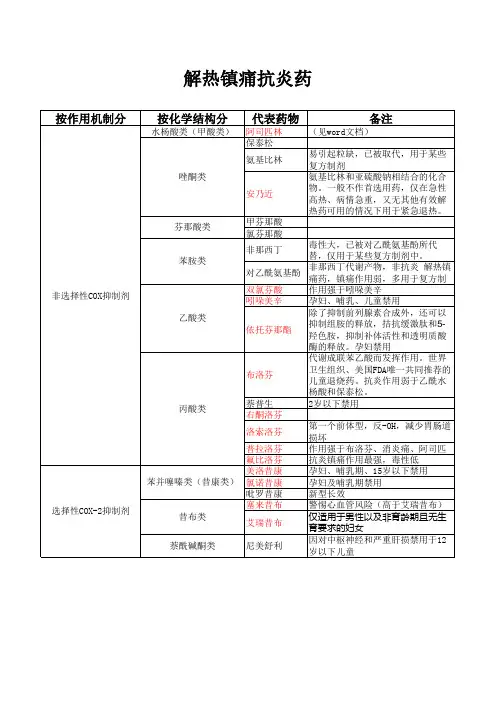

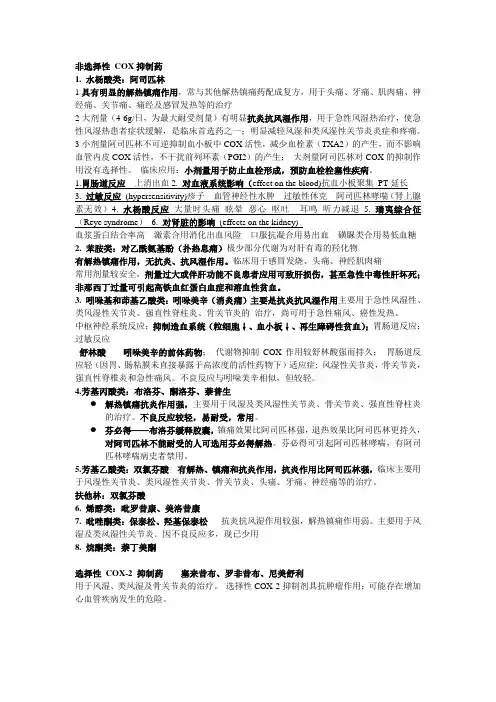

非选择性COX抑制药1. 水杨酸类:阿司匹林1具有明显的解热镇痛作用,常与其他解热镇痛药配成复方,用于头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、关节痛、痛经及感冒发热等的治疗2大剂量(4-6g/日,为最大耐受剂量)有明显抗炎抗风湿作用,用于急性风湿热治疗,使急性风湿热患者症状缓解,是临床首选药之一;明显减轻风湿和类风湿性关节炎炎症和疼痛。

3小剂量阿司匹林不可逆抑制血小板中COX活性,减少血栓素(TXA2)的产生,而不影响血管内皮COX活性,不干扰前列环素(PGI2)的产生;大剂量阿司匹林对COX的抑制作用没有选择性。

临床应用:小剂量用于防止血栓形成,预防血栓栓塞性疾病。

1.胃肠道反应上消出血2. 对血液系统影响(effect on the blood)抗血小板聚集PT延长3. 过敏反应(hypersensitivity)疹子血管神经性水肿过敏性休克阿司匹林哮喘(肾上腺素无效)4. 水杨酸反应大量时头痛眩晕恶心呕吐耳鸣听力减退5. 瑞夷综合征(Reye syndrome)6. 对肾脏的影响(effects on the kidney)血浆蛋白结合率高激素合用消化出血风险口服抗凝合用易出血磺脲类合用易低血糖2. 苯胺类:对乙酰氨基酚(扑热息痛)极少部分代谢为对肝有毒的羟化物有解热镇痛作用,无抗炎、抗风湿作用。

临床用于感冒发烧、头痛、神经肌肉痛常用剂量较安全,剂量过大或伴肝功能不良患者应用可致肝损伤,甚至急性中毒性肝坏死;非那西丁过量可引起高铁血红蛋白血症和溶血性贫血。

3. 吲哚基和茚基乙酸类:吲哚美辛(消炎痛)主要是抗炎抗风湿作用主要用于急性风湿性、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、骨关节炎的治疗,尚可用于急性痛风、癌性发热。

中枢神经系统反应;抑制造血系统(粒细胞↓、血小板↓、再生障碍性贫血);胃肠道反应;过敏反应舒林酸吲哚美辛的前体药物;代谢物抑制COX作用较舒林酸强而持久;胃肠道反应轻(因胃、肠粘膜未直接暴露于高浓度的活性药物下)适应症: 风湿性关节炎,骨关节炎,强直性脊椎炎和急性痛风。

药品大全目录一、解热镇痛药。

解热镇痛药是一类常见的药品,主要用于缓解发热、头痛、关节痛等症状。

常见的解热镇痛药包括布洛芬、对乙酰氨基酚、阿司匹林等。

这些药物能够通过抑制体内的炎症介质释放,起到镇痛和降温的作用,但在使用过程中需要注意不要超量服用,以免对肝肾造成损害。

二、抗生素。

抗生素是一类用于治疗细菌感染的药物,包括青霉素、头孢菌素、红霉素等。

抗生素能够通过抑制细菌的生长繁殖,从而达到治疗感染的目的。

但需要注意的是,抗生素不能用于治疗病毒感染,而且长期或不当使用会导致细菌耐药性的增加,因此在使用抗生素时一定要按照医生的建议进行使用。

三、心血管药物。

心血管药物是用于治疗心血管疾病的药物,包括降压药、扩血管药、抗凝血药等。

这些药物能够通过调节血压、改善心血管功能、预防血栓形成等方式来维护心血管健康。

但在使用心血管药物时需要密切监测血压、心率等指标,避免出现药物副作用或不良反应。

四、抗癌药物。

抗癌药物是用于治疗恶性肿瘤的药物,包括化疗药、靶向药、免疫治疗药等。

这些药物能够通过抑制肿瘤细胞的生长、扩散,提高机体的免疫力等方式来达到治疗癌症的目的。

但在使用抗癌药物时需要密切监测患者的身体状况,避免出现药物毒副作用。

五、抗病毒药物。

抗病毒药物是用于治疗病毒感染的药物,包括抗艾滋病药、抗流感药、抗乙肝药等。

这些药物能够通过抑制病毒的复制、减轻病毒感染的症状等方式来达到治疗病毒感染的目的。

但需要注意的是,抗病毒药物对不同病毒有不同的作用,因此在使用时需要根据具体病毒类型选用合适的药物。

六、神经系统药物。

神经系统药物是用于治疗神经系统疾病的药物,包括镇痛药、抗抑郁药、抗焦虑药等。

这些药物能够通过调节神经递质的水平、改善神经传导等方式来达到治疗神经系统疾病的目的。

但在使用神经系统药物时需要注意避免长期使用或过量使用,以免对神经系统造成损害。

七、消化系统药物。

消化系统药物是用于治疗消化系统疾病的药物,包括胃肠道解痉药、胃肠道保护药、胃肠道调节药等。

感冒药一览表感冒是一种常见的疾病,常见症状包括鼻塞、流鼻涕、咳嗽、喉咙痛等。

为了缓解这些症状,人们常常会选择使用感冒药来进行治疗。

然而,市面上的感冒药种类繁多,让人眼花缭乱。

为了帮助大家更好地了解感冒药的分类和用途,本文将为大家整理一份感冒药一览表。

一、解热镇痛药1. 扑热息痛(Paracetamol):常用的解热镇痛药,能够降低体温和缓解轻度疼痛。

适用于发热、头痛等症状。

2. 阿司匹林(Aspirin):具有降低体温、缓解疼痛和抗炎作用。

但由于其可能引起胃溃疡和出血等副作用,儿童、孕妇和哺乳期妇女应避免使用。

二、抗组胺药1. 氯雷他定(Loratadine):能够缓解过敏引起的咳嗽、喷嚏和流鼻涕等症状。

适用于过敏性鼻炎引起的感冒症状。

2. 酮替芬(Ketotifen):适用于缓解过敏症状,如打喷嚏、鼻塞、眼部瘙痒等。

三、镇咳祛痰药1. 右美沙芬(Dextromethorphan):常用于缓解干咳,能够通过中枢镇咳通路抑制咳嗽反射。

2. 氨溴索(Ambroxol):能够促进气道分泌物的排出,适用于咳嗽伴有痰多的情况。

四、鼻炎药1. 厄贝沙坦(Ebastine):适用于过敏性鼻炎引起的鼻塞、流鼻涕等症状。

2. 氟替卡松(Fluticasone):通过抑制炎症反应缓解鼻塞、流鼻涕等症状。

五、抗病毒药1. 奥司他韦(Oseltamivir):适用于治疗甲型和乙型流感病毒感染,能够缩短病程和减轻症状。

六、复方感冒药1. 复方对乙酰氨基酚片:含有解热镇痛成分和镇咳祛痰成分,适用于多种感冒症状。

2. 复方氯雷他定片:含有抗组胺成分和解热镇痛成分,适用于过敏性鼻炎伴发的感冒症状。

七、常见药物对比药物分类 | 解热镇痛 | 抗组胺 | 镇咳祛痰 | 鼻炎药 | 抗病毒药------------|---------|--------|---------|---------|---------扑热息痛 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否阿司匹林 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否氯雷他定 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否酮替芬 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否右美沙芬 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否氨溴索 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否奥司他韦 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是复方感冒药 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否通过上述表格的比较,我们可以更好地选择适合自己的感冒药。