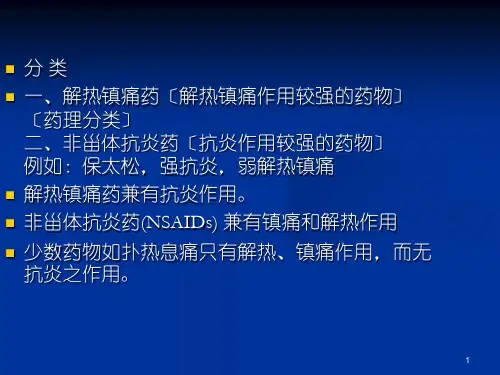

解热镇痛药的分类与应用

- 格式:ppt

- 大小:752.00 KB

- 文档页数:34

解热镇痛莫马虎解热镇痛药在人们的日常生活中司空见惯,可是,很多人却并不真正了解这类药的作用。

如果服用不当,这些止痛的“利器”有些会引起上腹不适、恶心、呕吐等胃肠道反应,有些会诱发皮疹等皮肤反应,还有些会损害我们的肝肾功能。

因此,合理使用解热镇痛药十分必要。

下面向大家介绍一些常见的解热镇痛药。

一、阿司匹林类阿司匹林是解热镇痛大家族的老大哥,属于水杨酸类。

很多常见的退热和止痛药都以阿司匹林为主要成分,如三鱼止痛片、巴米尔等。

1.三鱼止痛片三鱼止痛片是老牌解热镇痛药,三条小鱼的标志让人印象深刻,许多上了年纪的人对这个止痛药都情有独钟,在发热、头痛或牙痛时会服用。

殊不知,这三条小鱼有时闹将起来,会把我们的胃口搅得天翻地覆。

这是为什么呢?下面我们来介绍一下它的主要成分。

三鱼止痛片的学名叫氨酚咖匹林片,是一种复方制剂,里面有三种主要成分,我们可以想象为三条小鱼各自代表一种主要成分,在我们的身体里游走,带走我们的病痛。

其中,“匹林”就是老大哥阿司匹林,它是一种非常神奇的药物,有很多功能,不光可以解热镇痛,还能迅速缓解风湿性关节炎的症状。

此外,小剂量的阿司匹林还经常用来预防心肌梗塞的复发,用于中风的二级预防,降低心绞痛的发生风险等等。

很多患有糖尿病、心脏病和脑梗塞的人都需要长期服用小剂量的阿司匹林,如拜耳医药公司生产的拜阿司匹灵。

但是,被称为“救命神丹”的阿司匹林是一把“双刃剑”,它对胃黏膜的刺激很大,会引起严重的胃肠道反应,较大剂量口服阿司匹林会引起胃溃疡和出血。

此外,由于会加重出血倾向,血友病患者、孕妇等都不能服用,有脑出血病史的人也应该在医生的指导下谨慎使用。

“氨酚”,就是对乙酰氨基酚,是苯胺类的解热镇痛药,后面我们会详细介绍。

而“咖”,很容易猜出来,是咖啡因,一种中枢兴奋药,能增加解热镇痛的效果。

但如果平时就容易失眠的人,服用含有咖啡因的三鱼止痛片之后可能会加重失眠的症状。

因此,这小小的三条鱼真的不容小觑,如果使用不当,会引起肝肾损害、胃肠道出血等严重的后果,一定要谨慎使用。

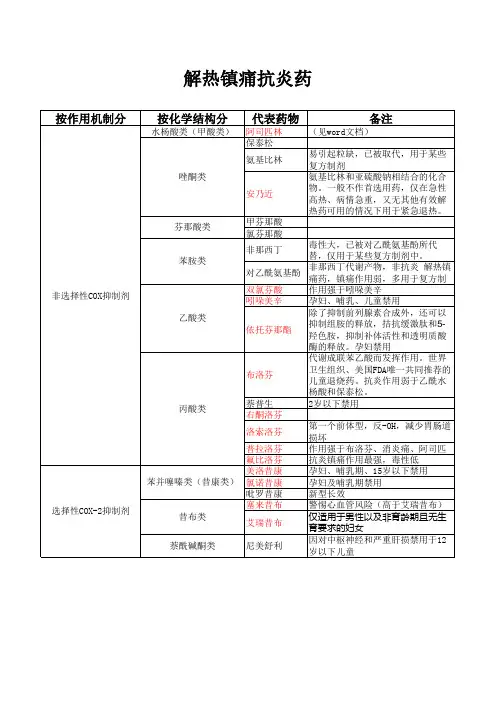

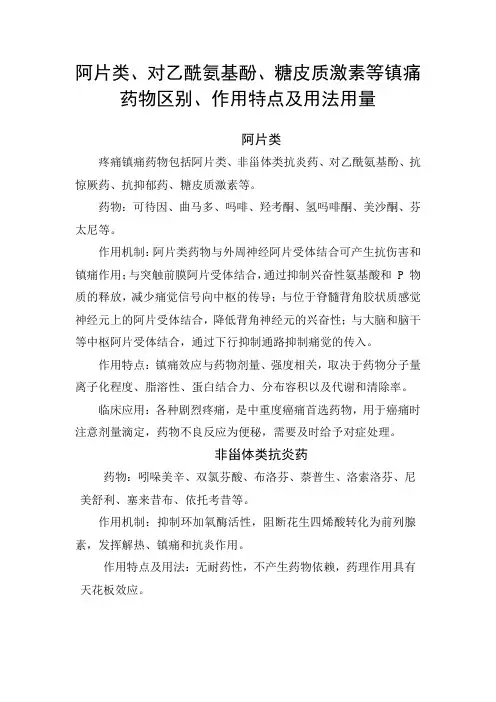

阿片类、对乙酰氨基酚、糖皮质激素等镇痛药物区别、作用特点及用法用量阿片类疼痛镇痛药物包括阿片类、非甾体类抗炎药、对乙酰氨基酚、抗惊厥药、抗抑郁药、糖皮质激素等。

药物:可待因、曲马多、吗啡、羟考酮、氢吗啡酮、美沙酮、芬太尼等。

作用机制:阿片类药物与外周神经阿片受体结合可产生抗伤害和镇痛作用;与突触前膜阿片受体结合,通过抑制兴奋性氨基酸和 P 物质的释放,减少痛觉信号向中枢的传导;与位于脊髓背角胶状质感觉神经元上的阿片受体结合,降低背角神经元的兴奋性;与大脑和脑干等中枢阿片受体结合,通过下行抑制通路抑制痛觉的传入。

作用特点:镇痛效应与药物剂量、强度相关,取决于药物分子量离子化程度、脂溶性、蛋白结合力、分布容积以及代谢和清除率。

临床应用:各种剧烈疼痛,是中重度癌痛首选药物,用于癌痛时注意剂量滴定,药物不良反应为便秘,需要及时给予对症处理。

非甾体类抗炎药药物:吲哚美辛、双氯芬酸、布洛芬、萘普生、洛索洛芬、尼美舒利、塞来昔布、依托考昔等。

作用机制:抑制环加氧酶活性,阻断花生四烯酸转化为前列腺素,发挥解热、镇痛和抗炎作用。

作用特点及用法:无耐药性,不产生药物依赖,药理作用具有天花板效应。

使用原则:不超过每日最大剂量;避免同时使用两种或两种以上药物;一种非甾体类抗炎药无效时,换用另一种药物有效;药物使用时警惕不良反应,消化道活动性溃疡、凝血功能障碍、活动性出血、冠心病、心功能不全等需评估并合理地选择镇痛药物,慎用或禁用。

临床应用:牙痛、痛经、偏头痛、神经病理性疼痛、术后疼痛、骨关节炎等轻中度疼痛和慢性疼痛,为癌痛第一阶梯止痛用药。

对乙酰氨基酚作用机制:抗炎作用弱,解热作用强,镇痛作用次之。

作用特点及用法:单独使用时止痛作用具有封顶效应,无耐药性,不产生药物依赖,不会引起凝血功能、胃肠道和心血管方面的不良反应,少数发生粒细胞缺乏症、贫血、过敏性皮炎、肝炎或血小板减少症等不良反应。

长期使用和慢性肝损害,每日最大剂量不超过3g;12岁以下儿童,每次10-15mg/kg,间隔46h,每日最大剂量不超100mg/kg/d。