儿童教育的圣人———中国现代儿童教育之父(陈鹤琴)

- 格式:pptx

- 大小:39.36 MB

- 文档页数:33

中国幼儿教育之父陈鹤琴陈鹤琴先生对中国幼儿教育的贡献中国幼儿教育的发展离不开一位伟大的教育家——陈鹤琴先生。

他以其卓越的教育理念和实践经验,被誉为中国幼儿教育之父。

在本文中,我们将探讨陈鹤琴先生对中国幼儿教育的贡献,并分析其对中国教育事业的深远影响。

一、教育理念陈鹤琴先生提出了一系列独特而深入人心的教育理念,这些理念为中国幼儿教育的发展奠定了坚实基础。

他强调幼儿教育的重要性,并主张将培养幼儿的兴趣与能力作为教育的核心任务。

他提出的“学以致用、知行合一”的教育理念,鼓励幼儿通过实践探索和体验学习,培养他们的动手能力和创造力。

此外,他还强调家庭教育的重要性,主张家长在幼儿教育中扮演积极的角色。

二、教育实践陈鹤琴先生在幼儿教育实践方面做出了巨大贡献。

他创办了中国第一所幼儿园——春晖幼儿园,并担任其园长长达几十年。

他倡导以儿童为中心的教育模式,注重培养幼儿的全面发展。

在他的引领下,春晖幼儿园成为了中国幼儿教育的典范,为其他幼儿园树立了榜样。

陈鹤琴先生在教育实践中还注重研究和推广先进的教育方法。

他鼓励幼儿在游戏中学习,倡导“游戏教育”。

他认为游戏是幼儿学习的最佳途径,通过游戏,他们能够主动参与、积极探索,培养了他们的观察能力和创造性思维。

陈鹤琴先生的游戏教育理念为幼儿教育提供了新的思路,也为中国幼儿园教育带来了革新。

三、影响力与传承陈鹤琴先生对中国幼儿教育事业的深远影响不仅体现在他的教育实践中,更体现在他对后代教育者的教育指导和影响上。

他培养了大量的教育专家和幼儿教师,教育思想经过他们推广传播,进一步推动了中国幼儿教育的发展。

陈鹤琴先生的教育理念和实践经验在中国幼儿教育界产生了广泛而深远的影响。

他的教育思想被纳入中国幼儿教育的政策文件中,成为中国幼儿教育改革的重要指导。

他的成就和贡献值得我们细细品味,并在今后的幼儿教育实践中不断探索和发扬。

结语陈鹤琴先生作为中国幼儿教育之父,他的教育理念和实践经验为中国幼儿教育的发展做出了杰出贡献。

第1篇陈鹤琴是我国著名的幼儿教育家,被誉为“中国幼儿教育之父”。

他一生致力于幼儿教育事业,提出了许多具有深远影响的教育理念。

通过学习陈鹤琴的教育理念,我深感他的教育思想具有前瞻性和实用性,对我国幼儿教育事业的发展具有重要的指导意义。

以下是我对陈鹤琴教育理念的一些心得体会。

一、全面发展的教育观陈鹤琴认为,幼儿教育应该以培养幼儿全面发展为目标。

他主张在德、智、体、美等方面全面培养幼儿,使他们在身心、智力、情感、品德等方面得到充分发展。

这一教育观对我国幼儿教育事业的发展产生了深远影响。

1. 德育为先陈鹤琴强调德育在幼儿教育中的重要性。

他认为,德育是幼儿教育的基础,是培养幼儿良好品德的关键。

在德育方面,陈鹤琴主张以培养幼儿的爱心、责任心、自律性等品质为重点,通过生活实践、游戏活动等方式,让幼儿在潜移默化中形成良好的道德品质。

2. 智育与体育相结合陈鹤琴认为,智育与体育是相辅相成的。

他主张在幼儿教育中,既要注重培养幼儿的智力,又要注重培养幼儿的体质。

在智育方面,陈鹤琴提倡通过游戏、观察、操作等活动,激发幼儿的好奇心、求知欲,培养他们的思维能力、创造力;在体育方面,陈鹤琴强调户外活动、体育锻炼对幼儿身心发展的重要性,提倡让幼儿在自然环境中健康成长。

3. 美育熏陶陈鹤琴认为,美育在幼儿教育中具有重要作用。

他主张通过音乐、美术、舞蹈等活动,培养幼儿的审美情趣,提高他们的审美能力。

陈鹤琴的教育理念强调美育与德育、智育、体育的有机结合,使幼儿在全面发展的基础上,形成良好的审美素养。

二、生活化的教育观陈鹤琴的教育理念强调生活化教育,他认为幼儿教育应该紧密联系幼儿的生活实际,让幼儿在日常生活中学习、成长。

以下是我对生活化教育观的一些体会:1. 以幼儿为中心陈鹤琴的教育理念强调以幼儿为中心,关注幼儿的兴趣、需求和发展。

在幼儿教育实践中,我们要尊重幼儿的个性,关注他们的成长需求,为幼儿提供丰富多彩的生活环境,让幼儿在快乐中学习、成长。

中国幼儿教育之父陈鹤琴《中国幼儿教育之父陈鹤琴》在中国幼儿教育的发展历程中,陈鹤琴这个名字熠熠生辉,他被誉为“中国幼儿教育之父”,为中国的幼儿教育事业做出了卓越的贡献。

陈鹤琴出生于 1892 年,在那个时代,中国的教育体系还处于传统与变革的交织之中。

他自幼聪慧好学,心怀远大抱负,立志要为改变中国的教育现状贡献自己的力量。

陈鹤琴的教育理念深受西方先进教育思想的影响,但他并没有全盘照搬,而是结合中国的国情和文化特点,进行了本土化的创新和实践。

他强调幼儿教育应该以儿童为中心,尊重儿童的天性和兴趣。

他认为每个孩子都是独特的个体,有着自己的发展规律和需求,教育者应该因材施教,为他们提供适合的教育环境和教育方法。

在教育实践方面,陈鹤琴更是亲力亲为。

他创办了南京鼓楼幼稚园,这是中国第一所实验幼稚园。

在幼稚园里,他亲自观察和研究儿童的行为和心理,积累了大量的第一手资料。

他注重培养儿童的动手能力和创造力,让孩子们在游戏中学习,在活动中成长。

他认为,儿童的生活就是教育,教育应该与生活紧密结合。

陈鹤琴还提出了“活教育”的理论。

“活教育”的目的是“做人,做中国人,做现代中国人”。

这一目标体现了他对培养具有民族精神和时代精神的新一代的期望。

“活教育”的课程论主张“大自然、大社会都是活教材”,强调教育要打破传统的书本教育的局限,让儿童在广阔的自然和社会环境中去探索和学习。

“活教育”的教学方法论则强调“做中教,做中学,做中求进步”,注重培养儿童的实践能力和创新精神。

陈鹤琴非常重视家庭教育。

他认为,家庭是儿童成长的第一环境,父母是儿童的第一任老师。

他倡导父母要以身作则,为孩子树立良好的榜样。

同时,父母要关爱孩子,与孩子建立良好的亲子关系,注重培养孩子的良好品德和习惯。

陈鹤琴的教育思想和实践不仅在当时具有重要的意义,而且对今天的幼儿教育仍然有着深远的影响。

他的理念提醒着我们,幼儿教育要关注儿童的个性发展,要让教育贴近生活,要培养儿童的实践能力和创新精神。

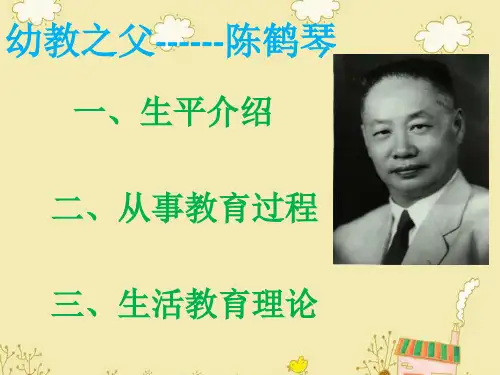

陈鹤琴(1892-1982)——中国幼教之父生平简介陈鹤琴,男,汉族,1892年3月5日出生于浙江省上虞县百官镇。

1982年12月30日在南京逝世,享年9 0岁。

1911年春考入上海圣约翰大学,秋转入清华学堂高等科。

1914年公费留美。

先在霍普金斯大学获文学学士学位,后在哥伦比亚大学师范学院获教育硕士学位。

1923年创办南京鼓楼幼稚园并兼任园长。

1927年任南京晓庄试验乡村师范第二院长。

1928年至1939年任上海工部局华人教育处处长。

1949年至1959年任南京大学师范学院和南京师范学院院长。

1955年任中国文学改革委员会委员。

1964年被推选为“九三学社”中央委员兼南京市主任委员。

连任全国政协委员和江苏省政协副主席。

1979年任江苏省人大常委会副主任委员、中国教育学会名誉会长、全国幼儿教育研究会名誉理事长及江苏省心理学会名誉理事长。

陈鹤琴病逝后,江泽民于1988年11月20日为陈鹤琴先生雕像墓碑落成题词:"学习爱国老教育家陈鹤琴先生的献身精神和创业精神,深化教育改革,为培育四有新人,振兴中华的大业而奋斗!"研究内容陈鹤琴对儿童教育的研究既广泛又深刻。

首先,他致力于家庭教育的研究。

1925年出版的《家庭教育》可说是具有中国体色的儿童家庭教育“百科全书”。

陶行知为之作了《源于天下父母共读之》的序言,肯定该书是中国出版教育专著中最有价值之著作。

其次,他潜心研究幼儿园教育。

于1923年春创办了我国第一个幼儿教育试验中心——南京鼓楼幼稚园,进行了幼稚园课程、设备、故事、读法(识字)及幼稚生应有的习惯和技能等项的实验研究。

在此基础上,陈和勤于1927年发表了《我们的主张》15条,系统阐明了我国幼儿教育的方向和任务,课程的中心与组织、教学的方式与方法、师生关系、家园关系以及环境、设备等。

此外,还组织群众性的优质教育和儿童教育学术团体。

创办《幼稚教育》、《儿童教育》、《小学教师》、《活教育》、《新儿童教育》等刊物。

陈鹤琴先生是我国著名的教育家、心理学家,被誉为“中国幼儿教育之父”。

他的教育思想强调儿童本位,主张尊重儿童的天性,注重儿童的全面发展。

通过学习陈鹤琴先生的教育理论,我深受启发,以下是我的一些心得体会。

一、尊重儿童的天性,关注儿童的发展陈鹤琴先生认为,儿童是独立的生命体,具有自己的思想、情感和意志。

教育工作者应该尊重儿童的天性,关注儿童的发展,而不是将自己的意志强加于儿童。

在实际教育过程中,我们应该关注以下几个方面:1. 尊重儿童的兴趣和爱好。

每个儿童都有自己的兴趣和爱好,教育工作者应该尊重儿童的个性差异,引导他们发展自己的特长。

2. 关注儿童的情感需求。

情感是儿童成长过程中不可或缺的一部分,教育工作者应该关注儿童的情感需求,帮助他们建立健康的情感态度。

3. 关注儿童的认知发展。

儿童在认知发展过程中会遇到各种困难和挑战,教育工作者应该关注儿童的认知需求,引导他们克服困难,提高认知能力。

二、重视家庭教育,发挥家庭教育的独特作用陈鹤琴先生强调家庭教育的重要性,认为家庭教育是儿童成长过程中不可或缺的一部分。

家庭是儿童的第一所学校,父母是儿童的第一任教师。

以下是我对家庭教育的一些思考:1. 父母要树立正确的教育观念。

父母的教育观念直接影响着儿童的成长,因此,父母要树立正确的教育观念,关注儿童的全面发展。

2. 父母要关注儿童的成长需求。

父母要关注儿童的兴趣、爱好和情感需求,为他们提供良好的成长环境。

3. 父母要积极参与儿童的教育活动。

父母要积极参与儿童的教育活动,与教师保持良好的沟通,共同促进儿童的成长。

三、注重实践,提高教育质量陈鹤琴先生主张教育要注重实践,认为实践是检验教育成果的重要途径。

以下是我对实践教育的一些思考:1. 教育工作者要深入实践,了解儿童的实际需求。

只有深入了解儿童,才能制定出符合儿童实际需求的教育方案。

2. 教育工作者要注重教学方法的创新。

在教育过程中,要不断探索新的教学方法,提高教育质量。

陈鹤琴(1892-1982)——中国幼教之父生平简介陈鹤琴,男,汉族,1892年3月5日出生于浙江省上虞县百官镇。

1982年12月30日在南京逝世,享年9 0岁。

1911年春考入上海圣约翰大学,秋转入清华学堂高等科。

1914年公费留美。

先在霍普金斯大学获文学学士学位,后在哥伦比亚大学师范学院获教育硕士学位。

1923年创办南京鼓楼幼稚园并兼任园长。

1927年任南京晓庄试验乡村师范第二院长。

1928年至1939年任上海工部局华人教育处处长。

1949年至1959年任南京大学师范学院和南京师范学院院长。

1955年任中国文学改革委员会委员。

1964年被推选为“九三学社”中央委员兼南京市主任委员。

连任全国政协委员和江苏省政协副主席。

1979年任江苏省人大常委会副主任委员、中国教育学会名誉会长、全国幼儿教育研究会名誉理事长及江苏省心理学会名誉理事长。

陈鹤琴病逝后,江泽民于1988年11月20日为陈鹤琴先生雕像墓碑落成题词:"学习爱国老教育家陈鹤琴先生的献身精神和创业精神,深化教育改革,为培育四有新人,振兴中华的大业而奋斗!"研究内容陈鹤琴对儿童教育的研究既广泛又深刻。

首先,他致力于家庭教育的研究。

1925年出版的《家庭教育》可说是具有中国体色的儿童家庭教育“百科全书”。

陶行知为之作了《源于天下父母共读之》的序言,肯定该书是中国出版教育专著中最有价值之著作。

其次,他潜心研究幼儿园教育。

于1923年春创办了我国第一个幼儿教育试验中心——南京鼓楼幼稚园,进行了幼稚园课程、设备、故事、读法(识字)及幼稚生应有的习惯和技能等项的实验研究。

在此基础上,陈和勤于1927年发表了《我们的主张》15条,系统阐明了我国幼儿教育的方向和任务,课程的中心与组织、教学的方式与方法、师生关系、家园关系以及环境、设备等。

此外,还组织群众性的优质教育和儿童教育学术团体。

创办《幼稚教育》、《儿童教育》、《小学教师》、《活教育》、《新儿童教育》等刊物。

第1篇一、引言陈鹤琴(1892-1982),我国著名教育家、幼儿教育家,被誉为“中国幼儿教育之父”。

他一生致力于幼儿教育事业,提出了一系列具有深远影响的教育理论和方法。

本文将以陈鹤琴的幼儿教育案例为切入点,探讨其教育理念和实践,以期为广大幼儿教育工作者提供借鉴。

二、陈鹤琴的教育理念1. 重视幼儿身心发展规律陈鹤琴认为,幼儿教育必须遵循幼儿身心发展的规律。

他主张以幼儿为本,关注幼儿的兴趣、爱好、需求,尊重幼儿的个性和差异。

在教学中,他注重培养幼儿的自主学习能力、创新精神和实践能力。

2. 强调生活教育陈鹤琴提出“生活即教育”,认为幼儿教育应该紧密联系幼儿的生活实际,将教育内容融入幼儿的日常生活。

他主张通过游戏、劳动、观察、探索等活动,让幼儿在实践中学习,提高幼儿的综合素质。

3. 注重幼儿全面发展陈鹤琴强调幼儿教育的全面性,认为幼儿教育不仅要关注幼儿的智力发展,还要关注幼儿的道德、情感、审美等方面的发展。

他主张通过多样化的教育手段,培养幼儿的全面发展。

4. 倡导民主、平等的教育关系陈鹤琴认为,幼儿教育应该建立在民主、平等的基础上。

教师应该尊重幼儿,与幼儿建立良好的师生关系,让幼儿在轻松、愉快的氛围中成长。

三、陈鹤琴的幼儿教育实践1. 创建“活教育”理念陈鹤琴于1923年在南京创办了我国第一所实验幼稚园——南京鼓楼幼稚园。

在该园,他提出了“活教育”理念,即以幼儿为本,关注幼儿的全面发展。

他强调教师应该根据幼儿的实际情况,制定合适的教育方案,让幼儿在实践中学习。

2. 编写幼儿教育教材陈鹤琴编写了《幼儿教育心理学》、《幼儿教育法》等幼儿教育教材,为我国幼儿教育提供了理论指导。

他还编写了《活教育》系列教材,包括《活教育》课本、《活教育》活动册等,丰富了幼儿教育的教学内容。

3. 开展幼儿教育研究陈鹤琴在幼儿教育领域开展了大量研究,如幼儿心理发展、幼儿教育方法、幼儿教育管理等。

他的研究成果为我国幼儿教育的发展提供了有力支持。

【幼儿教育之父】我国幼儿教育之父是指在我国幼儿教育的发展历程中,有一位人物被誉为“我国幼儿教育之父”,他就是陈鹤琴。

陈鹤琴出生于1892 年,是中国近代著名的儿童教育家、心理学家。

他早年毕业于清华大学,后留学美国,师从克伯屈、孟禄等著名教育家,深入研究教育学和心理学。

回国后,他致力于探索适合中国国情的幼儿教育之路。

陈鹤琴先生非常重视儿童的早期教育。

他认为,幼儿时期是人生中最重要的发展阶段,这个时期的教育对儿童的一生都有着深远的影响。

他主张,教育应该尊重儿童的天性,让儿童在自然、自由的环境中成长和学习。

在教育方法上,陈鹤琴提出了“活教育”的理念。

他强调,教育要与生活相结合,要让儿童在实际生活中学习和成长。

他认为,大自然、大社会都是活教材,教师应该引导儿童从生活中去发现问题、解决问题,从而培养他们的观察力、思考力和创造力。

陈鹤琴还非常注重游戏在幼儿教育中的作用。

他认为,游戏是儿童的天性,也是儿童学习的重要方式。

通过游戏,儿童可以锻炼身体、发展智力、培养品德。

他主张,教师应该为儿童提供丰富多样的游戏活动,让他们在游戏中快乐地成长。

为了更好地研究儿童的心理和教育,陈鹤琴亲自对自己的孩子进行观察和实验。

他详细记录了孩子的成长过程,从孩子的出生、吃奶、学说话、学走路,到孩子的游戏、学习、社交等方面,都进行了细致的观察和分析。

他的研究成果为我国幼儿教育的发展提供了宝贵的经验和借鉴。

陈鹤琴先生还积极倡导幼儿园教育的改革和创新。

他认为,幼儿园应该是一个充满欢乐和关爱的地方,教师应该用爱心和耐心去关爱每一个孩子。

他主张,幼儿园的课程应该丰富多彩,包括语言、艺术、科学、健康、社会等多个领域,以促进儿童的全面发展。

在教学实践中,陈鹤琴强调教师的引导作用。

他认为,教师应该是儿童的朋友和伙伴,要与儿童建立良好的师生关系。

教师要善于观察儿童的兴趣和需求,及时给予指导和帮助,让儿童在学习中感受到成功和快乐。

陈鹤琴先生的教育思想和实践,对我国幼儿教育的发展产生了深远的影响。

翻开中国儿童教育的历史篇章,陈鹤琴先生他创立了中国化的幼儿教育和“中国儿童教作为中国现代著名的教育家,陈鹤琴的但他凭借对知识孜孜不倦的为中国儿童教育坚定回国办教育的决心琴出生于浙江省上虞县百官陈鹤琴开始进从蕙兰中学毕业后,大学和清华学堂进行学习。

鹤琴学到了很多有用的知识。

文学、历史、在之前很少接触,了更为丰富的精神滋养。

按照规定,美学习。

在留学期间,百事物都要知道一些,道”的规矩。

猎各种课程,中国现代儿童教育之父潜心办学,孕育“活教育”思想1919年留学归来后,陈鹤琴便在南京高等师范学校担任教授,研究当时中国的儿童教育。

他发现“中国的幼稚园大抵是抄袭外人的,而外人的幼稚园已时有改进,但我们还是墨守成规,不知改良,以致陈旧腐败不堪闻问了”。

当时中国的幼稚园多被外国教会控制,几乎没有属于中国自己的幼稚园,陈鹤琴对此十分痛心,他认为“我们的国情与美国的国情不一样,所以他们视为好的东西,我们用起来未必都是优良的”。

为此,他决心创办适合中国儿童的幼稚园。

但怎样的幼稚园才是适合中国儿童的?在没有任何经验的情况下,陈鹤琴主动办园,进行实验。

为创建适合中国国情的幼儿教育,陈鹤琴认为必须要了解儿童、研究儿童。

为此他对自己的长子陈一鸣进行了808天的跟踪观察记录,记录的内容包括感觉、情绪、思想、言语等各个方面,总结出不同时期儿童生理和心理特点,编成《儿童研究纲要》。

1923年,陈鹤琴在自己家中创办了南京鼓楼幼稚园,并担任园长,他亲手布置幼稚园环境,进行了四年的课程试验。

说到办幼稚园,东南大学教育科给予了很大支持。

当时财政紧缺,东南大学的戏教学法。

游戏的教具也是陈鹤琴自己设计的,括木刻字、滚珠盘等。

课程暂行标准》的根据。

办学期间,他还陆续发表了研究的文章。

陈鹤琴将这些研究成果整理成童心理之研究》,系统性地介绍国外心理学的发展情况和我国儿童心理学的研究现状,陈一鸣的个案研究,的方法进行的团体研究,爱程度的试验、儿童绘画的群体研究等。

陈鹤琴先生是中国现代著名的教育家、儿童心理学家,是“中国幼儿教育之父”。

他不仅在学术方面有着深厚的造诣,在人格方面,更是我们学习的榜样。

陈鹤琴先生用“不失赤子之心”来形容,他说自己是一个很真诚的人,一个很纯朴的人,一个热情洋溢的人。

只有这样一个“富有赤子之心”的人,才能全心全意扑在孩子身上,才能为我国教育事业做出如此大的贡献。

陈鹤琴先生在病危时,已不能说话,但他用笔写下这样几个字:“我爱儿童,儿童也爱我。

”这句话深深地触动了我,他用自己的行动诠释了什么是真正的爱和奉献。

从陈鹤琴先生活教育的内容探索成长途径,我们可以得到以下启发:

1. 学习的能力:陈鹤琴先生在提出活教育之前,对杜威、蒙台梭利等等的教育思想有过深入的研究,并且在美国留学进行了解学习。

这启示我们,要保持学习的态度接受新的知识,以新的思想培养新时代的孩子。

2. 研究的能力:研究是提升教师专业发展重要途径,作为研究需要观察、推理、归纳、推测、总结等综合能力。

这需要我们学会研究儿童,研究教材,研究教法,研究学法。

陈鹤琴先生提出研究的很多方法,小组研究,综合研究等等,相信在研究的过程中我们的专业素质都能得到质的飞跃。

综上所述,陈鹤琴先生的精神、学术和教育思想对我有着深远的影响。

他以身作则、倾其所有为我国的教育事业做出巨大贡献的精神让我深受启发。

第1篇陈鹤琴是我国著名教育家,被誉为“中国幼儿教育之父”。

他提出“活教育”思想,主张教育应该尊重儿童的天性,关注儿童的生活,培养儿童的全面发展。

通过学习陈鹤琴的“活教育”思想,我深刻体会到了活教育的真谛,以下是我对陈鹤琴活的教育心得体会。

一、尊重儿童的天性,关注儿童的生活陈鹤琴认为,教育应该尊重儿童的天性,关注儿童的生活。

他强调,儿童是教育的主体,教育者应该以儿童为中心,关注儿童的生活,引导儿童在快乐中学习,在游戏中成长。

以下是我在实践中对这一观点的体会:1. 尊重儿童的天性,关注儿童的生活需求。

在教育过程中,我们要了解儿童的需求,关注他们的兴趣、爱好,尊重他们的选择。

例如,在课程设置上,我们可以根据儿童的兴趣,开设丰富多彩的课程,如音乐、美术、体育等,让儿童在兴趣中学习,在快乐中成长。

2. 创设良好的生活氛围,让儿童在快乐中学习。

在教育活动中,我们要注重营造良好的生活氛围,让儿童在轻松、愉快的氛围中学习。

例如,在课堂上,我们可以采用游戏化的教学方式,让儿童在游戏中学习知识,提高他们的学习兴趣。

3. 关注儿童的生活,培养他们的生活能力。

教育不仅仅是传授知识,更重要的是培养儿童的生活能力。

我们要关注儿童的生活,引导他们学会独立生活、与人交往,培养他们的自理能力、社交能力等。

二、注重实践,培养儿童的动手能力陈鹤琴认为,教育应该注重实践,培养儿童的动手能力。

他强调,儿童在学习过程中,要通过动手实践,将知识内化为自己的能力。

以下是我在实践中对这一观点的体会:1. 注重实践,让儿童在实践中学习。

在教育活动中,我们要将知识与实践相结合,让儿童在实践中学习。

例如,在科学课上,我们可以组织儿童进行实验,让他们亲自动手操作,提高他们的动手能力。

2. 创设实践机会,培养儿童的创新精神。

教育者要善于创设实践机会,让儿童在实践中发现问题、解决问题,培养他们的创新精神。

例如,在美术课上,我们可以鼓励儿童进行创作,发挥他们的想象力,培养他们的创新思维。

陈鹤琴:中国现代儿童教育之父(作者:柯小卫)1920年12月26日凌晨,29岁的年轻教授陈鹤琴初为人父,他的儿子出生后2秒就开始大哭,延续了10分钟,以后就是间接地哭,45分钟后哭声停止,儿子连续打了6次呵欠,渐渐睡着了……望着自己的“杰作”,初为人父的陈鹤琴来不及兴奋,他拿着照相机,镜头对着襁褓中已经熟睡的婴儿连连拍照,然后用钢笔在本子上记录下婴儿从出生时一刻起的每一个反应……尽管时值严冬,窗外一片凋零,而陈鹤琴的心中却是春光一片,幸福无比。

他知道,自己正在做的工作在中国尚无先例,他与新生儿子一道正在完成一项具有开创性意义的实验。

他为儿子起了一个响亮的名字一鸣,不仅对于儿子寄予期望,同时预示着他的这项实验将被载入史册。

作为南京高等师范学校心理学教授,陈鹤琴对自己儿子成长发育过程作了长达808天的连续观察,并用文字和拍照详细记录下来。

他天天亲自给儿子洗澡。

他的实验室就是他的家;他的妻子和母亲是他的两位最得力助手;他的儿子则是他的工作“对象”、“成果”与实验中心。

他将观察、实验结果分类记载,文字和照片积累了十余本。

他的观察与实验工作,进行得既专心致志,又情趣盎然。

他将自己的观察、记录与研究心得编成讲义,在课堂上开设儿童心理学课程。

有时,他还会将活泼可爱的儿子抱来课堂作示范,使单调的心理学课程生动有趣。

在中国,陈鹤琴是最早将观察实验方法运用于研究儿童身心发展规律之中的教育家。

他所做文字、摄影记录并阐明幼儿的动作、好奇心、模仿力、游戏、言语能力、记忆力、想象力和知识、能力、思维发展的特征及其意义,作为第一手资料,成为他日后对儿童心理、儿童教育、儿童游戏和玩具、道德教育、家庭教育等方面研究、论述的重要佐证。

1925年,他的专著《儿童心理之研究》出版,这是中国第一本儿童心理学研究的专著。

陈鹤琴的另一本传世名作《家庭教育》是《儿童心理学研究》姊妹书,书中记载了陈鹤琴对于自己儿子一鸣和女儿秀霞进行教育的心得。

中国幼教之父—陈鹤琴(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如职业道德、时事政治、政治理论、专业基础、说课稿集、教资面试、综合素质、教案模板、考试题库、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as professional ethics, current affairs and politics, political theory, professional foundation, lecture collections, teaching interviews, comprehensive qualities, lesson plan templates, exam question banks, other materials, etc. Learn about different data formats and writing methods, so stay tuned!中国幼教之父—陈鹤琴一、人物简介陈鹤琴(1892--1982年)中国著名儿童教育家、儿童心理学家、教授、南京师范学院院长。