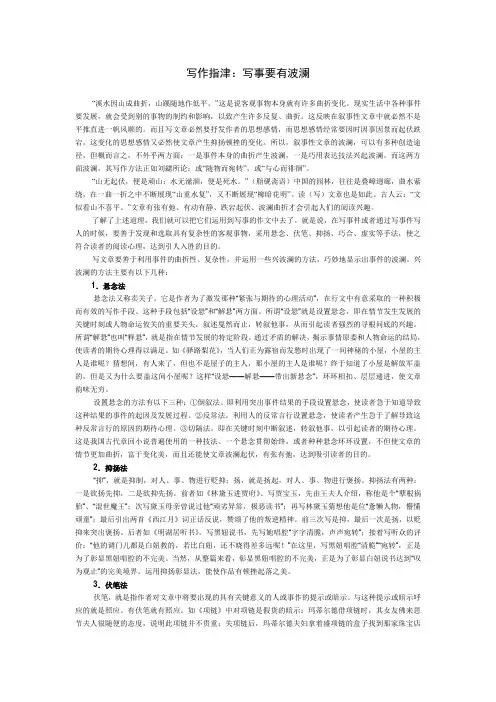

中考作文指导:写事要有点波澜

- 格式:ppt

- 大小:2.31 MB

- 文档页数:24

叙事要有点儿波澜【写作方法引路】“溪水因山成曲折, 山蹊随地作低平”, 自然界的事物本身就充满曲折变化。

而写作也同样要有波澜。

这里的所谓“波澜”, 就是指写事不单调, 不平铺直叙, 有曲折, 有变化, 有起伏。

这样, 事情是曲折的、复杂的, 文章才有可读性, 也才能给读者以丰富的联想和想象。

事实上, 决定文章波澜起伏、跌宕多姿的因素主要有以下三个方面:1.文章的波澜是由客观事物的复杂性决定的。

这里说的复杂, 有两个含义: 一是事物的多侧面、多角度以及此事物与彼事物之间的联系。

例如, 一个人其貌不扬, 却很有才干;一个学生, 不守纪律、功课也不好, 却热心公益活动。

台风袭来, 房倒树折, 停电断水, 人人都讨厌台风, 有一个小女孩却说喜欢台风。

为什么?原因是有一次来台风, 断电, 家里点了蜡烛。

小女孩拿着蜡烛在屋里走来走去, 妈妈说她像小天使, 女孩非常高兴。

在这里, 小女孩的幸福感竟和台风联系起来。

二是任何事物都在不停变化。

天有阴晴, 月有圆缺, 潮有涨落, 草木有枯荣, 这是自然界的变化。

塞翁失马, 乐极生悲, 这是坏事变好事、好事变坏事的人事变化。

文章的波澜就是这种事物复杂多变性的反映。

2.文章的波澜是读者的一种心理反应。

我们说文章有没有波澜, 最终要看能不能在读者心里激起波澜。

是不是让读者牵肠挂肚, 是不是出乎读者意料, 是不是让读者感到惊喜, 是不是让读者扼腕叹息……要达到这样的目的, 就必须研究读者心理, 针对读者心理选取材料, 安排结构。

3.文章的波澜也取决于写文章的技巧。

作者在掌握了事物的复杂性和读者的心理以后, 很好地把这两方面结合起来, 就是安排波澜的技巧。

例如, 事情本来都是从前向后发展的, 如果事情本身的结果出人意料, 用顺叙就有波澜, 用倒叙就会索然无味了;如果事情的起因更让读者关注, 像重大案件, 用倒叙, 造成悬念, 就比顺叙的效果更好。

那么, 写事情怎样才能兴波澜、起变化呢?1.设置悬念法。

记叙文写作指导—写事要有点波澜所谓“波澜”,是指叙事时有张有弛,有起有伏,如波如澜。

文章写得波澜起伏,摇曳多姿,才更能激起读者强烈的阅读兴趣。

怎么样才能写出事物的波澜?善于选择本身就曲折复杂的事件来写。

(前提)运用使叙事曲折的技巧:一、巧设情节,制造冲突(或误会)“一波三折”技巧中的“波折”要设计得入情入理。

只有让读者感觉出既在情理之中又在意料之外,才能起到引人入胜的效果。

而脱离生活,故弄玄虚的“波折”非但不能吸引读者,还会适得其反。

如《心声》二、巧设悬念,扣人心弦“巧设悬念”技巧,关键在于通过具体情景,把正在发展的主要情节或尖锐的矛盾搁置起来,暂时不把情节的结局告诉读者,让读者产生一种强烈的期待心理,然后在适当时候再交“底”。

(如《我的叔叔于勒》三、倒叙和插叙倒叙法:倒叙法的好处在于:一是可以引发思考,形成悬念,引起读者的阅读兴趣;二是便于作者调动情感,勾起对往事的深情回忆,更符合生活的真实. 如《背影》插叙法:运用插叙,往往能使内容具体,形象丰富,主题深刻,情节曲折,是使文章能起波澜的重要手法。

如《羚羊木雕》四、抑扬互变,摇曳生姿所谓“抑扬互变法”,就是指在文章中对所写之物,或欲扬先抑,或欲抑先扬,陡然一转,或褒扬抬高,或贬低否定的一种艺术手法。

运用这种方法来构思写作,往往可以使文章波澜陡起,摇曳多姿,从而达到“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的佳境。

一位同学以《距离》为题,写“我”带着“隔膜”的心态踏进了继父的家门,为了鼓励我努力学习,继父每天晚上都捧着一本书,陪“我”读到深夜。

不管多累,第二天早上他依然出苦力,干活挣钱。

一年365个夜晚的伴读,渐渐愈合了“父女”间的距离。

如果就此收尾也未尝不可,但作者却匠心独运,设计出了石破天惊的突变式结尾:收到通知书那天。

邮递员让他签收,他望了望我,又望了望邮递员,接过笔,在邮递员指的地方,打了一个钩,说:“我不识字,不会签名!”然后又禁不住自己的喜悦,朝着周围的村民笑了。

作文指导——写事要有点波澜一、基本知识:1、什么是写出事件的波澜?写出事件的波澜就是写出事件的曲折变化2、为什么要写出事件的波澜?A.客观事物本身就是起伏变化的,只有写出了事件的波澜才能准确地反映客观事物。

(客观性)B.“文若看山不喜平”,只有写出了事件的波澜才能达到引人入胜的效果。

(阅读心理)3、怎么样才能写出事物的曲折?A.善于选择本身就曲折复杂的事件来写。

(前提)文章的波澜是读者的一种心理反应。

我们说文章有没有波澜,最终要看能不能在读者心里激起波澜。

是不是让读者牵肠挂肚,是不是出乎读者意料,是不是让读者感到惊喜,是不是让读者扼腕叹息……要达到这样的目的,就必须研究读者心理,针对读者心理选取材料,安排结构。

B.文章的波澜也取决于写文章的技巧。

作者在掌握了事物的复杂性和读者的心理以后,很好地把这两方面结合起来,就是安排波澜的技巧。

例如,事情本来都是从前向后发展的,如果事情本身的结果出人意料,用顺叙就有波澜,用倒叙就会索然无味了;如果事情的起因更让读者关注,像重大案件,用倒叙,造成悬念,就比顺叙的效果更好。

4、兴风作浪之技巧一、运用抑扬法二、设置悬念法三、机缘巧合法四、误会掀澜法五、情节突转法六、情感起伏法二、例文指导:1、运用抑扬法:“抑”,就是抑制,对人、事、物进行贬抑;扬,就是扬起,对人、事、物进行褒扬。

抑扬法有两种;一是欲扬先抑,二是欲抑先扬。

用这种方法,使情节多变,形成波澜起伏,造成鲜明对比,容易使读者在阅读过程中,产生恍然大悟的感觉,留下比较深刻的印象,给人以感情冲击和心灵震撼,进而使读者得到充分的审美满足和享受。

例:求职始末大学毕业才两年的舒平下岗了。

为了生活,舒平不得不四处奔波,终于一家有朋友的公司答应他去应聘。

在复试时,他与一位业务经理因意见上的分歧而发生了争执,他那桀骜的个性使他的言语犀利而偏激,令经理十分尴尬,结果他落榜了。

舒平连遭重创,心灰意冷。

想到年迈的父母正巴巴地盼着享儿子的福,想到相恋两年的女友因自己境况不佳而常闹分手,想到自己才华横溢而无处施展,他绝望了,踏上了一条不归路……恰到此时,那家公司的朋友找到他,将他从死神身边拽了回来,同时带给他一张聘请书。

多种妙招助波澜——写事要有点波澜■ 郑培忠“文似看山不喜平”,记叙性的文章应当写得波澜起伏。

下面介绍几种可以造成文章波澜的方法。

一、巧设悬念,激发阅读兴趣设置悬念,旨在激发读者的好奇心,刺激阅读的兴趣,一般有如下三种方法。

①倒叙手法。

就是把事件的结果或后发生的事放在文章的开头,然后再叙述事情的过程。

如鲁迅小说《一件小事》一落笔写道:“我从乡下跑进城里,一转眼已经六年了。

其间耳闻目睹的所谓国家大事,算起来也很不少;但在我心里,都不留什么痕迹,倘要我寻出这些事的影响来说,便只是增长了我的坏脾气——老实说,便是教我一天比一天的看不起人。

但有一件小事,却于我有意义,将我从坏脾气里拖开,使我至今忘记不得。

”作者通过现在的不少国家大事“增长”“我”的坏脾气和过去的一件小事“拖开”“我”的坏脾气的对比,点出那件小事,激起了读者的兴趣,然后再具体叙述那件小事的前后经过。

②反常法。

开头写文中人物的反常言行,然后再叙述造成这种反常行为的原因。

如契诃夫《装在套子里的人》开头描写了别里科夫的反常行为和反常语言,“在最睛朗的日子,也穿上雨鞋,带上雨伞,而且一定穿着暖和的棉大衣”,“戴黑眼镜,穿羊毛衫,用棉花堵住耳朵眼”,“一坐上马车,总要叫马车夫支起车篷”,“千万别闹出什么乱子”,这样写,极大地调动了读者阅读探究的兴趣,想急于知道别里科夫这样做这样说的原因。

二、巧用抑扬,形成情节波澜想赞扬文中人物,偏不直接从赞扬的角度落笔,而是从相反的角度入手。

这种写法能使情节多变,形成波澜,给读者带来心灵的震撼。

如杨朔散文《荔枝蜜》开头写道:“蜜蜂是画家的爱物,我却总不大喜欢。

说起来可笑。

孩子时候,有一回上树掐海棠花,不想叫蜜蜂螫了一下,痛得我差点儿跌下来。

大人告诉我说:蜜蜂轻易不螫人,准是误以为你要伤害它,才螫。

一螫,它自己耗尽生命,也活不久了。

我听了,觉得那蜜蜂可怜,原谅它了。

可是从此以后,每逢看见蜜蜂,感情上疙疙瘩瘩的,总不怎么舒服。

记叙文写作指导--写事要有点波澜记叙文写作指导--写事要有点波澜太子头上的尺水兴波,呈现跌荡起伏的美——写事要有点波澜学情:小学、初中学生叙述事件,往往轻描淡写,平铺直叙,缺少的是写出波澜的能力。

这样一来,所写的文章无法呈现出事件本身丰富、变化的面貌,也无法让文章产生吸引力与感染力。

写事有点波澜是高一叙事写作的新要求,是对小学初中叙事能力的促进与发展。

定位:这是高一写作单元第四课,第一课用心感受与深入思考生活的问题,以写出触动心灵的人和事;第二课侧重于写人叙事的角度选择,进行的是教师的专项写作训练;第三课侧重于凸显个性,是写人技巧的再探索。

这一课则是叙事技巧的集中研究,一要了解尺水兴波的技巧方法(重点),二要进行兴波助澜的叙事训练(难点)。

目标:1、了解兴波助澜的技巧方法。

2、利用事件本身的曲折性和复杂性,加上艺术手法,写出事件的波澜。

教法:品评法、仿写法,脑体操、知识方法化法等。

进程:第一课时一、导思先看如下一篇世界上最短的小说:伊丽微娜的弟弟佛莱特伴着她的丈夫巴布去非洲打猎,不久,她在家里接到弟弟的电报:巴布猎狮身死——佛莱特。

伊丽悲不自胜,回电给弟弟:运其尸回家。

三星期后,从非洲运来一个大包裹,里面是一个狮尸。

她又赶发了一个电报:狮收到,弟误,请寄回巴布尸。

很快,收到非洲的回电:无误,巴布在狮腹内。

——佛莱特。

这篇小说虽短,却波澜起伏,情节包含三次曲折:巴布远猎非洲,不幸身亡;伊丽要求运回丈夫的尸体,不料运回的却是狮尸。

她又去电,回电后才知巴布在狮腹内。

像这种情节起伏,曲折有致的变化就是事件的波澜。

波澜,是个比喻性的说法。

要说江河上的波澜,大家都很熟悉,一波未平,一波又起,后浪推前浪,景象十分壮观。

我们借用波澜这个词,是想说叙写事件,要富有变化,无论内容,还是形式,都不要太单调。

为何要在叙事中兴波澜,一是因为任何事物都在不停变化,文章的波澜就是这种事物复杂多变性的反映。

二是文若看山不喜平,只有写出了事件的波澜才能达到引人入胜的效果。

写作指津:写事要有波澜“溪水因山成曲折,山蹊随地作低平。

”这是说客观事物本身就有许多曲折变化。

现实生活中各种事件要发展,就会受到别的事物的制约和影响,以致产生许多反复、曲折。

这反映在叙事性文章中就必然不是平推直进一帆风顺的。

而且写文章必然要抒发作者的思想感情,而思想感情经常要因时因事因景而起伏跌宕。

这变化的思想感情又必然使文章产生抑扬顿挫的变化。

所以,叙事性文章的波澜,可以有多种创造途径,但概而言之,不外乎两方面:一是事件本身的曲折产生波澜,一是巧用表达技法兴起波澜。

而这两方面波澜,其写作方法正如刘勰所论:或“随物而宛转”,或“与心而徘徊”。

“山无起伏,便是顽山;水无潆洄,便是死水。

”(脂砚斋语)中国的园林,往往是叠嶂迥廊,曲水萦绕,在一曲一折之中不断展现“山重水复”,又不断展现“柳暗花明”。

读(写)文章也是如此。

古人云:“文似看山不喜平。

”文章有张有弛、有动有静、跌宕起伏、波澜曲折才会引起人们的阅读兴趣。

了解了上述道理,我们就可以把它们运用到写事的作文中去了。

就是说,在写事件或者通过写事件写人的时候,要善于发现和选取具有复杂性的客观事物,采用悬念、伏笔、抑扬、巧合、虚实等手法,使之符合读者的阅读心理,达到引人入胜的目的。

写文章要善于利用事件的曲折性、复杂性,并运用一些兴波澜的方法,巧妙地显示出事件的波澜。

兴波澜的方法主要有以下几种:1.悬念法悬念法又称卖关子。

它是作者为了激发那种“紧张与期待的心理活动”,在行文中有意采取的一种积极而有效的写作手段。

这种手段包括“设悬”和“解悬”两方面。

所谓“设悬”就是设置悬念,即在情节发生发展的关键时刻或人物命运攸关的重要关头,叙述戛然而止,转叙他事,从而引起读者强烈的寻根问底的兴趣。

所谓“解悬”也叫“释悬”,就是指在情节发展的特定阶段,通过矛盾的解决,揭示事情原委和人物命运的结局,使读者的期待心理得以满足。

如《驿路梨花》,当人们正为露宿而发愁时出现了一间神秘的小屋,小屋的主人是谁呢?猜想间,有人来了,但也不是屋子的主人,那小屋的主人是谁呢?终于知道了小屋是解放军盖的,但是又为什么要盖这间小屋呢?这样“设悬——解悬——带出新悬念”,环环相扣、层层递进,使文章韵味无穷。

中考作文:叙事要有波澜这一节的学习目标是在叙事时学会设置矛盾冲突。

曾经我的一位学生拿着他的作文来找我说:“老师,我并不讨厌作文,但您总说我写的记叙文平铺直叙,如同白开水,淡而无味,没有吸引力。

那如何才能让记叙文变得曲折生动呢?”我就把另外一位同学的作文开头拿给他看,与他自己的作文作了比较,他立刻就明白了。

一、突转情节法这一节我就从这里讲起,这篇作文题目是《懂你》,那位同学是这样写的:上小学后的一次开放日,爸爸特意请假到学校来为我摄像。

当爸爸满心欢喜地叫我“潇潇,看镜头——”时,同学们都看着教室后面满头大汗摆弄着摄像机的爸爸窃窃私语,传来的是讥讽的声音:“真能显摆。

”我尴尬地转过脸,心里恨死了那摄像机。

一下课,我便冲过去:“爸爸,我再也不想看见这该死的摄像机了!”爸爸愣在那儿,笑容固定在脸上。

半晌,他默默地收起机器:“对不起,我不拍了。

”当时我一点也听不懂他话里的悲伤。

之后的英语演讲、生日会,我再也没看见过爸爸和他的摄像机。

毕业典礼回家后,我故作神气地对爸爸说:“毕业典礼很精彩,幸亏你没去。

”爸爸垂着双手站在那里,一句话也没说。

这篇文章妙就妙在,在行文构思前,先在内容上陡然掀起波澜,立刻吸引了大家的眼球。

开放日爸爸来学校专门给她摄像,同学们的讥讽让她恼羞成怒,小作者冲到爸爸面前,大声地发泄愤怒,“我再也不想看见这该死的摄像机了”——这是波澜一。

紧接着小作者又推出了下一个波澜——毕业典礼后,讥讽爸爸,“毕业典礼很精彩,幸亏你没去”。

这样对父亲的两次伤害,就为引出下文埋伏笔、做铺垫了。

按我们预想的发展情节是父亲再没去学校给他摄像,可小作者接下来却给了我们一个出乎意料的惊喜,她写道:初二的大型班会,为了准备发言稿,我翻箱倒柜寻找灵感,忽然翻出一袋子录像带。

我一盒盒地播放,里面有从我出生到小学那次开放日的所有视频,我仿佛能看见镜头后父亲微笑的脸。

意料之外的是,袋子底下还有很多录像带。

我打开一看——里面记录了我英语演讲时的惊慌失措,记录了生日会上我开心的笑脸和毕业典礼上我戴着毕业帽的样子。

记叙文写作指导之叙事要有波澜我们在听别人叙述一件事时,为使自己能听明白,首先希望人家能说清楚;在“说清楚”的基础上,为使自己能有一定的印象,希望人家能说得生动;在“生动”的基础上,则希望人家叙述得有点波澜,以使自己产生兴趣。

写文章也是这样。

文章忌平铺直叙。

虽然平铺直叙有时也能把一件事说清楚,但很难使人留下什么印象,更难产生吸引力。

古人云:“文似看山不喜平。

”确实,一篇记叙文倘若平铺直叙,似无浪平湖,则索然无味;倘若波澜起伏,跌宕多姿,便能深深地吸引读者。

平铺直叙是一种偷懒的方法。

为什么这样说呢?因为生活本身是丰富多采,波澜曲折的,那为什么到了笔下却成为平板单调的东西呢?写记叙文,作者都是在知道事件的全过程和结果的情况下写的,你自己知道了,别人未必知道,你用文字传达给他人时,如果只满足于“说清楚”,这个目标是是很容易达到的,因为只要把事件的过程按先后顺序说清楚也就可以了。

但是要说得生动有趣,引人入胜,就得变化多端,一波三折,奇峰突起,山重水复,柳暗花明,……为什么很多人爱看悬念故事,即使在自己已知道最后结果的情况下仍然兴致勃勃,就是这个道理。

文章要有波澜,就必须对题材进行全面的认识,在结构安排上要能有点起伏。

有篇作文题为《一张生日贺卡》,题材很简单:爸爸送给妈妈一张生日贺卡。

如果平铺直叙,没有什么特别之处。

但是作者却叙述得曲折起伏。

妈妈40岁生日就要到了,以前爸爸为工作常常出差,一年中有半年在外地,这一次他表示,无论如何,也要在家里为妈妈举行一次“隆重”的祝寿仪式;全家早就计划好生日那天去郊外游玩,在饭店晚餐,买花和生日蛋糕;我和爸爸说好,除此以外,还要给妈妈一个特别的惊喜;但是临近那一天的时候,爸爸突然接到了紧急出差通知,去很远的地方,等我和妈妈得知消息回到家时,爸爸已经离开家了;我失望极了,妈妈生日那天,将又是冷冷清清的了;我有点看不起爸爸,言而无信,我甚至觉得"这个家没什么意思"了;妈妈生日那天,我比平时格外勤快,想以此让妈妈有点安慰;妈妈倒很平静,说“早就没指望他在家”,“他在外面也很苦,你不该埋怨他”;晚上,当我打开抽屉找生日蜡烛的时候,忽然发现了一张生日贺卡,这是爸爸临行的时候留下送给妈妈,上面写的是“我永远爱你”;妈妈看着贺卡,流下了幸福的泪水……如果平铺直叙,有些场面和细节就不会被写出来。

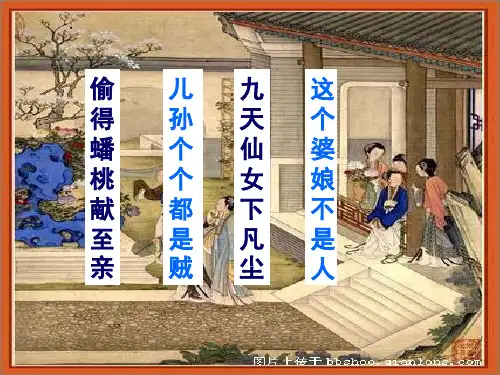

一位老太太做寿,她的子孙请来唐伯虎为她题诗。

全家大小及亲朋好友争着来看。

唐伯虎挥笔写下:这个婆娘不是人举座皆惊九天仙女下凡尘喝彩儿孙个个都是贼惊怒偷得寿桃献至亲拍手叫好短短四句,跌宕生姿,起起伏伏,吊足胃口写出事件的波澜学习重点:一、体会叙事时波澜起伏的效果;二、了解一些兴波澜、生变化的方法。

叙事时为什么要波澜起伏?文似看山不喜平。

《他觉出身传评语》作诗要“波澜开阖,如在江湖中,一波未平,一波已起。

”《白石道人诗话》平静的湖面固然能给人以美感,而水面的荡漾,荷花的摇曳,则会给人更多的联想和感受。

平铺直叙,见头知尾。

则索然寡味。

情节曲折,波澜迭起。

则吸引读者。

常见的兴波澜的方法设悬解悬法例文《只借一美元》礼品送礼的人都走了,牛书记像往常一样,兴奋地欣赏着礼品。

“嘿嘿,这是什么?”他怀着极大的兴趣拿起纸筒展开,啊,是一幅国画!牛书记高兴极了!因为他姓牛,而画的又是一头“孺子牛”,赞誉之意,跃然纸上。

不过,作画者似乎功底不够,把牛画得有点像鼠,突然最佳演讲谁烧“阿房宫”从前,有位县督学来到县立中学视察工作。

他一进校门,便见到该校的壁报上写有杜牧的诗句:停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

督学的文学底子很厚,看到杜牧的诗句,油然想起他的《阿房宫赋》,于是顺口问起了学生:“你们知道阿房宫是谁烧的?”学生们一脸惶恐,不住地摇头:“不是我烧的,不是我烧的!”看到眼前的窘迫情景,督学啼笑皆非。

他立即来到校长室,对校长指责道:“贵校学生国文程度低落,居然说阿房宫不是他烧的。

”校长心平气和地说:“本校学生一向诚实,既然说不是他烧的,就一定不是他烧的。

”督学非常气恼,他万万没有想到鼎鼎的校长居然不知道阿房宫是怎么一回事!他一气之下,写了一封呈文,给教育局长,禀明原委。

不久,督学收到局长复函:“烧掉就算了,再拨经费重建阿房宫。

”督学看后,目瞪口呆。

思想反复法训练满怀信心,努力拼搏万念俱灰,自暴自弃振作奋发,努力进取情感起伏法训练闲适→惊喜→失望→悲观欢愉→悲观→平静→快乐→伤心→愉快作业自拟题目或从下边的题目中任选一个,写一篇作文,不少于800 字。