(完整版)第二章夏商西周与春秋时期的教育

- 格式:doc

- 大小:39.51 KB

- 文档页数:4

家庭教育

既注重知识教育,也注重品德与日常行为习惯的培养,与幼儿的实际生活紧密结合重男轻女,七岁开始进行男女有别的教育

官师合一

教师没有成为独立的社会职业,由政府直观兼任

国学有大司乐主持,各级乡学归大司徒主管

国学或者乡学大部分学官都是国家现任的职官,还有小部分是退休的官员担任总体的情况是“官师合一”

六艺教育

西周国学的教育内容

西周教育的特征和标志之一

礼、乐、射、御、书、数

私学讲学兴起的意义

兴起了自由讲学之风

扩大了教育对象的范围

丰富了教学内容

具有较大的灵活性。

第二章中国文化的形成——夏商西周春秋时期夏、商、西周、春秋时期,随着社会生产力的提高、贫富分化和阶级的产生,社会文明也在大踏步前进:比较成熟的文字业已形成;尊王、大一统思想等观念文化的创建活动十分活跃;随着国家机器的建立,以礼乐制、宗法制、分封制为主要内容的制度文化迅速地形成;社会风俗文化也应运而生。

这些影响了中国社会文化面貌数千年之久,流风余韵至今犹存的巨大文化建树,标志着中国传统文化的形成。

第一节社会生活条件的改善一饮食夏、商、西周、春秋时期,先民不仅开辟了比原始时代更多的饮食来源,更多的饮食器具和烹饪方法,而且给饮食生活注入“礼”的内容:“夫礼之初,始诸饮食”,1“以饮食之礼,亲宗族兄弟”。

2这就奠定了中国饮食文化的基调。

㈠食料当时的食物结构,包括粮食、肉类、蔬菜、水果、饮料,粗具了后世所有的各大门类。

由原始先民培育成的稷、黍、梁、麦、稻和麻类作物,扩大了种植范围,是这一时期南北方人们的主要食物。

其中稷有耐旱、生长期短等特点,是黄河流域的主要粮食作物。

武王克商,“乃命南官忽振鹿台之钱,散钜桥之粟”。

3说明商代以粟为主要的粮食储备。

《诗·周颂·良耜》云:“荼蓼朽之,黍稷茂之。

”可见当时人已知沤施绿肥了。

《诗·大雅·生民》有“恒之糜芑,是任是负”。

糜,深色小米,芑,淡色小米,可知稷的品种也增多了。

商周以1《礼记·礼运》。

2《周礼·春官·大宗伯》。

3 杨育彬:《郑州商城初探》,河南人民出版社1985年版(下同),第22页。

来,人们把稷与社联称,作为国家的象征。

《白虎通义·社稷》云:“稷,五谷之长,故立稷而祭之也”。

由此也见稷在当时人们生活中的重要地位。

黍也是当时黄河流域种植最为普遍的作物,但比粟更贵重。

商代卜辞中有很多商王命属下“种黍”、“省黍”、求神佑黍的记载。

《诗经》中常将黍、稷联称。

如《王风·黍离》云:“彼黍离离,彼稷之苗”。

幻灯片1第二章春秋战国时期的教育幻灯片2第一节官学的衰落和私学的兴起●春秋战国时期是中国历史上发生大变革的时期,是奴隶主向封建制度转变的过度时期,其在文化教育上的主要标志是“官学衰落,私学兴起。

”●一、私学兴起的原因●1、官学的衰落●⑴世袭制度造成贵族不重教育。

奴隶主贵族在政治上没落,丧失了进取精神,迷恋于腐朽奢侈的生活,失掉了学习的兴趣●⑵王权衰落导致学校荒废。

●⑶战争动乱打破旧的文化垄断。

由于王室、诸侯都在忙于战争,社会动乱,无暇顾及学校。

“乱世则学校不修”、“天子失官,学在四夷”幻灯片3●2、私学兴起的原因●⑴社会的变动打破了奴隶主贵族垄断教育的局面,“学在官府”被冲破,秘藏与官府的典籍文物逐渐扩散于民间。

掌握一定文化知识的人员流落到下层,成为私学的教师,同时也有了可供学习的材料。

●⑵社会上不少人为了求得在经济上、政治上的发展,迫切需要掌握文化知识,掌握知识的庶民便有登上政治舞台的机会,私学的创办人又都以各式的“治国治民”方案相标榜,具有极大的吸引力。

●注:私学的出现时历史的必然。

至于谁首创私学,根据现有的史料,很难考查。

现有的史料说明,私学出现在孔丘开办孔家私学之前。

幻灯片4●二、私人讲学的特点●⑴私学是建立在个体经济基础上的●⑵私学的社会阶级基础是以新兴地主阶级为首的阶级联盟。

●⑶学术下移,学在四方●⑷政教分设,有独立的组织机构●⑸教育对象扩大,入学以自由受教为原则。

●⑹官师分离,有专职的教师。

●⑺学术繁荣,百家争鸣。

●⑻教育内容与现实生活有较密切的联系。

●⑼不一定有固定的教学场所,具有较大的灵活性。

●⑽多种目标,培养各类人才。

幻灯片5●三、私学产生的意义●⑴私学冲破了“天子命之教,然后为学”的旧传统,使学校从王宫官府中解放出来。

教育过程与政治活动有所分离,教师成为独立的职业,推动了学术的发展。

●⑵私学扩大了教育对象。

●⑶私学使教育内容与教育方式得到了新的发展。

●⑷私学的发展在教育理论和教育经验方面有光辉的成就,在中国教育史上有重要贡献,在世界教育史上也有很高的地位。

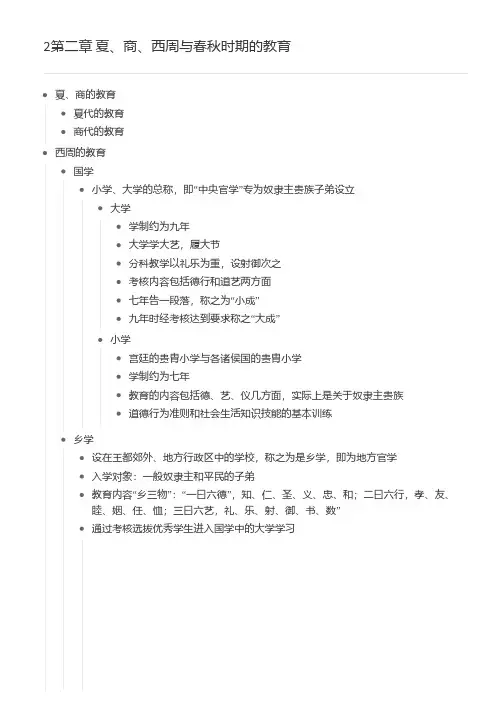

第2章夏、商、西周与春秋时期的教育奴隶社会的教育,在本质上是为奴隶制的政治、经济服务,适应着它的需要的,因此,奴隶社会教育的发展变化,也相应地经历四个阶段,表现出不同阶段的特点。

一、夏、商的教育1.夏代的教育(1)夏朝的学校夏代可能有“庠”、“序”、“校”三种学校的雏形,如《礼记·王制》记载:“夏后氏养国老于东序,养庶老于西序。

”“庠”是从虞舜时代继承下来的,“序”和“校”是新增加的。

“序者,射也”,夏朝统治者为了对外征讨和对内镇压,特别注重习射,以培养武士。

至于“校”,即用木头或竹子围成栏格作为养马之所,后来逐渐演变成为习武和比武的场所。

(2)夏朝的教育目的及内容教育目的:把本阶级的成员及其后代培养成为能射善战的武士。

教育内容:①军事教练。

当时弓箭是重要武器,成为教练的主要项目,习射是军事教育的重点。

②宗教教育。

这种宗教教育以敬天尊祖为中心。

③人伦道德教育也是学校教育的重要内容。

2.商代的教育(1)商代有成熟的文字可作教育手段随着经济的日益发展和社会政治生活的日趋复杂化,商代的文字也在发展,并达到基本成熟的阶段。

商代已经有文字记载的典籍。

文字是教育的工具,典籍则是教育的重要材料。

(2)商代的学校商代的学校名称有“序”、“庠”、“学”和“瞽宗”等,“学”是学习一般文化知识、专门进行思想品德教育的。

“瞽宗”原是商人祭祀乐祖的宗庙,后来发展成为商代贵族子弟学习唱歌、舞蹈的场所。

(3)商代教育的内容商代学校由奴隶主国家管理,受教育是奴隶主阶级的特权,其目的是培养尊神重孝勇敢善战的未来统治者。

根据这种需要,商代学校进行多方面的教育训练,而思想教育和军事训练是最重要的两个方面。

①思想政治教育。

奴隶主贵族把本族的祖先作为至高无上的神,尊神和孝祖实际就成为同一回事,“孝”成为奴隶主贵族最强调的基本道德准则。

②军事教育。

奴隶主非常重视军事训练,以弓箭为主,射箭是军事教练的重要内容,还要学会驾驭车马。

学校中有射御的教学活动,有时还要举行比赛和演习以检验教练的效果。

第2章夏、商、西周与春秋时期的教育奴隶社会的教育,在本质上是为奴隶制的政治、经济服务,适应着它的需要的,因此,奴隶社会教育的发展变化,也相应地经历四个阶段,表现出不同阶段的特点。

一、夏、商的教育1.夏代的教育(1)夏朝的学校夏代可能有“庠”、“序”、“校”三种学校的雏形,如《礼记·王制》记载:“夏后氏养国老于东序,养庶老于西序。

”“庠”是从虞舜时代继承下来的,“序”和“校”是新增加的。

“序者,射也”,夏朝统治者为了对外征讨和对内镇压,特别注重习射,以培养武士。

至于“校”,即用木头或竹子围成栏格作为养马之所,后来逐渐演变成为习武和比武的场所。

(2)夏朝的教育目的及内容教育目的:把本阶级的成员及其后代培养成为能射善战的武士。

教育内容:①军事教练。

当时弓箭是重要武器,成为教练的主要项目,习射是军事教育的重点。

②宗教教育。

这种宗教教育以敬天尊祖为中心。

③人伦道德教育也是学校教育的重要内容。

2.商代的教育(1)商代有成熟的文字可作教育手段随着经济的日益发展和社会政治生活的日趋复杂化,商代的文字也在发展,并达到基本成熟的阶段。

商代已经有文字记载的典籍。

文字是教育的工具,典籍则是教育的重要材料。

(2)商代的学校商代的学校名称有“序”、“庠”、“学”和“瞽宗”等,“学”是学习一般文化知识、专门进行思想品德教育的。

“瞽宗”原是商人祭祀乐祖的宗庙,后来发展成为商代贵族子弟学习唱歌、舞蹈的场所。

(3)商代教育的内容商代学校由奴隶主国家管理,受教育是奴隶主阶级的特权,其目的是培养尊神重孝勇敢善战的未来统治者。

根据这种需要,商代学校进行多方面的教育训练,而思想教育和军事训练是最重要的两个方面。

①思想政治教育。

奴隶主贵族把本族的祖先作为至高无上的神,尊神和孝祖实际就成为同一回事,“孝”成为奴隶主贵族最强调的基本道德准则。

②军事教育。

奴隶主非常重视军事训练,以弓箭为主,射箭是军事教练的重要内容,还要学会驾驭车马。

学校中有射御的教学活动,有时还要举行比赛和演习以检验教练的效果。

中国教育史第二章夏、商、西周与春秋时期的教育一、西周的教育在文化教育上,其历史特征为:学在官府。

客观原因:1、惟官有书,而民无书。

2、惟官有器,而民无器。

3、惟官有学,而民无学。

二、西周的教育制度(一)家庭教育(二)小学教育(三)大学教育(四)乡学设在王都的小学和大学,总称为国学。

而设在王都郊外六乡行政区中的地方学校,总称为乡学。

三、六艺教育六艺:礼乐:诗歌、音乐、舞蹈射:射箭的技术训练御:指驾驭马拉战车的技术训练书:文字的读写数:算法第三节春秋时期教育的变革一、官学衰微(一)世袭制度造成贵族不重教育(二)王权衰落导致学校荒废(三)战争动乱打破旧的文化垄断天子失官,学在四夷二、私学兴起四民:士农工商三、私学的历史特点四大自由:自由办学、自由就学、自由讲学、自由竞争。

第四节孔丘的教育思想一、重视教育的作用1、庶与富是实施教育的先决条件,只有在庶与富的基础上开展教育,才会取得社会成效。

2、孔丘是中国历史上最先论述教育与经济发展关系的教育家,认为先要抓住经济建设以建立物质基础,随之而来就应当抓教育建设,国家才会走上富强康乐之路。

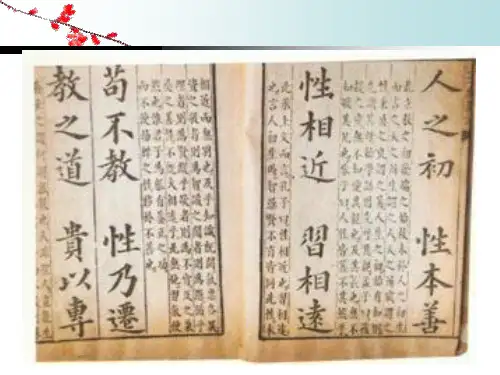

二、孔子的教育思想1、教育理论基础(1)人性论:“性相近也,习相远也”,“性”指的是先天素质,“习”指的是后天习染。

孔子把人性分为三等,一等:生而知之者,属于上智;二等:“学而知之者”和“困而学之”,属于中人;三等:“困而不学”,属于下愚。

“性相近也,习相远也”,指的就是中人。

(2)提倡“有教无类”2、教育目的:培养德才兼备的君子。

3、教育内容:以“六艺”礼乐射御书数作为教育内容,以六经《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》作为教材。

教育内容的特点:其一,偏重社会人事。

属于社会历史政治伦理方面的文化知识,注重的是现实的人事,而不是崇拜神灵。

其二,偏重文事。

其三,轻视科技与生产劳动。

3、教学方法(1)学、思、行结合。

“学而不思则罔,思而不学则殆”,学思结合,积极思考,培养思维能力。

第二章夏商西周与春秋时期的教育在社会阶级化和脑力劳动与体力劳动分离的基础上,产生了教育分化司徒主管教化,有国都,地方学校教育的目的:”武人’’专政,把本阶级的成员及其后代培养成能射善战的武士夏代的教育1.军事训练教育内容 2.宗教训练3.人伦道德教育商代有成熟的文字可作教育手段王都有大小学,地方也有学校商代的教育1.思想政治教育商代的教育 2.军事教育3.礼乐教育4.书数教育1.层次性夏商教育的特点 2.等级性3.系统性:行政区域----有乡学和国学之分1.唯官有书,而民无书西周的教育 2.唯官有器,而民无器3.唯官有学,而民无学1.政治上;分封制与宗法制学在官府的原因 2.经济上:井田制3.思想上:刑不上大夫,礼不下庶人(一)世袭制度造成贵族不重教育一.官学衰废(二)王权衰落导致学校荒废(三)战争动乱打破旧的文化垄断春秋时期教育的变革经济上;私田的开垦冲击了井田制二.私学兴起政治上:新兴地主阶级的产生文化上:士阶层的兴起,武士----文士私学的兴起,发端于春秋中叶的历史新潮流,到春秋末叶发展到初步繁荣的阶段孔丘的教育思想(孔丘是儒家学派的创始人)一、20弱冠,30而立,40不惑,50知天命,60花甲,70、80耄耋之年.二、政治主张:富庶民三、教育目标:培养德才兼备的君子,学而优则仕四、教育内容:六艺—诗、书、礼、乐、易、春秋(一)学思行结合(二)启发诱导五、教育方法:(三)因材施教1.要有好学、乐学的态度(四)好学与实事求是的态度 2.要有不耻下问的态度3.要有事实求是的态度六、德育原则(主张自觉修养德行):立志、克己、力行、中庸、内省、改过七、树立教师的典范:学而不厌、温故知新、诲人不倦、以身作则、爱护学生、教学相长八、孔丘的贡献:①首先提出教育在社会发展中的重要作用,强调重视教育;②他创办规模较大的私学,开私人讲学之风,改变学在官府的局面,成为百家争鸣的先驱;③实行有教无类的方针,扩大受教育的范围,使文化教育下移到平民;④培养从政君子,提倡学而优则仕,为封建官僚制的政治改革准备条件;⑤重视古代文化的继承与整理,编撰诗书礼乐易春秋作为教材,保存中国古代文化;⑥总结教育实践经验,对教学方法有新的创造,强调学思行结合的教学理论;⑦提倡启发式教学,发展学生思维能力;实行因材施教,发展个人专长,造就各类人才;⑧重视道德教育,以仁为最高的道德准则,鼓励人们提高道德水平;⑨提高道德修养应遵循的重要原则,重视立志,明确人生的前进方向;⑩力求走在中庸之道上,自觉进行思想检查,改过迁善;要求教师具有良好的职业道德,学而不厌诲人不倦,以身作则。

第二章夏商西周与春秋时期的教育

在社会阶级化和脑力劳动与体力劳动分离的基础上,产生了教育分化

司徒主管教化,有国都,地方学校

教育的目的:”武人’’专政,把本阶级的成员及其后代培养成能射善战的武士夏代的教育

1.军事训练

教育内容 2.宗教训练

3.人伦道德教育

商代有成熟的文字可作教育手段

王都有大小学,地方也有学校

商代的教育

1.思想政治教育

商代的教育 2.军事教育

3.礼乐教育

4.书数教育

1.层次性

夏商教育的特点 2.等级性

3.系统性:行政区域----有乡学和国学之分

1.唯官有书,而民无书

西周的教育 2.唯官有器,而民无器

3.唯官有学,而民无学

1.政治上;分封制与宗法制

学在官府的原因 2.经济上:井田制

3.思想上:刑不上大夫,礼不下庶人

(一)世袭制度造成贵族不重教育

一.官学衰废(二)王权衰落导致学校荒废

(三)战争动乱打破旧的文化垄断

春秋时期教育的变革

经济上;私田的开垦冲击了井田制

二.私学兴起政治上:新兴地主阶级的产生

文化上:士阶层的兴起,武士----文士

私学的兴起,发端于春秋中叶的历史新潮流,到春秋末叶发展到初步繁荣的阶段

孔丘的教育思想(孔丘是儒家学派的创始人)

一、20弱冠,30而立,40不惑,50知天命,60花甲,70、80耄耋之年.

二、政治主张:富庶民

三、教育目标:培养德才兼备的君子,学而优则仕

四、教育内容:六艺—诗、书、礼、乐、易、春秋

(一)学思行结合

(二)启发诱导

五、教育方法:(三)因材施教

1.要有好学、乐学的态度

(四)好学与实事求是的态度 2.要有不耻下问的态度

3.要有事实求是的态度

六、德育原则(主张自觉修养德行):立志、克己、力行、中庸、内省、改过

七、树立教师的典范:学而不厌、温故知新、诲人不倦、以身作则、爱护学生、教学相长

八、孔丘的贡献:①首先提出教育在社会发展中的重要作用,强调重视教育;②他创办规模较大的私学,开私人讲学之风,改变学在官府的局面,成为百家争鸣的先驱;③实行有教无类的方针,扩大受教育的范围,使文化教育下移到平民;④培养从政君子,提倡学而优则仕,为封建官僚制的政治改革准备条件;⑤重视古代文化的继承与整理,编撰诗书礼乐易春秋作为教材,保存中国古代文化;⑥总结教育实践经验,对教学方法有新的创造,强调学思行结合的教学理论;⑦提倡启发式教学,发展学生思维能力;实行因材施教,发展个人专长,造就各类人才;⑧重视道德教育,以仁为最高的道德准则,鼓励人们提高道德水平;⑨提高道德修养应遵循的重要原则,重视立志,明确人生的前进方向;⑩力求走在中庸之道上,自觉进行思想检查,改过迁善;要求教师具有良好的职业道德,学而不厌诲人不倦,以身作则。